以玉比德:中国玉文化之伦理观

朱怡芳

(中国艺术研究院 《中国非物质文化遗产》编辑部,北京 100012)

玉与中国传统的“德”有着不解之缘。历史上,玉曾指涉“修身以具德”的个体教化,也曾表征“德治以安邦”的社会意义上的教化,这些都是“以玉比德”的实质性内容。“比德”借用一系列能指的形态指示出特定的文化内容与意义。所谓能指,既指玉石材质等自然属性,又指佩饰、陈设品、收藏研究之用的具体玉石制品形态。中国传统的白玉材料关于有“德”观念的表述已被赋予了历史文化的限定性,甚至达到了非“白玉”(尤其是羊脂白玉)不能“比德”的地步。

殷商时期,在“天神”观和“君权神授”思想的统摄下,“玉德”与“天德”是统一的。到了西周,维护宗法制度的统治阶层明确了君主具有治理与教化人民的职责,并提供了君主进行道德修养与增强责任感的规范。由此,西周时期格外地重视宣扬君主的内心修养,特别是崇“德”、敬“德”的思想,而佩玉以表示德行的文化也萌发于此时。后世儒家在这种“惟德是辅”的基础上,又继承和发展出“德”“仁”等主张,而在春秋战国时期发展出的“君子比德于玉”①“君子无故,玉不去身”②“君子必佩玉”③的比德观念,对中国传统社会及至当下的伦理观形成深远的影响。

一、价值建构中的以玉比德

从西周时期“惟德是辅”的理想到春秋战国时期“比德”理念的真正形成,“比德”与中国传统价值观的建构有着必然联系。不同的历史时期、不同的统治阶层内部结构以及不同的身份群体在建构价值观的问题上差异甚多。在特定时期下存在一个共同的社会价值体系,这个价值体系形成国家的核心价值观念,并且是指向同一性、一致性的。然而,个人在建构自己的价值观时是各向异性的,有些可能会与社会总体价值观形成冲突,有些则相互融合。社会中不同身份群体的价值取向会受其所处的阶级地位、知识系统、利益关系等因素的影响[1](P6)。

玉石天然先赋的自然属性和历史继承的社会属性,使其在满足主体需要方面独具优势。历史文化变迁必然导致不同时期的主体需要在一定程度上生成和发展。利用客体属性满足主体需要这一价值关系,主体也会自觉地认识自身的需要并掌控、创造、实现这些需要。例如,君子不仅仅利用不同形制玉饰的佩戴来表现自己操行的合“礼”,还通过与行步时玉石发出的声响、不同玉石的色泽及功用方面的比附创造出合“礼”的需要。再如,远古时期用作耳饰的玉玦和作为佩饰的玉璧,到了春秋战国时期,因主体需要而形成新的意义和价值:当时,君侯以玦为信,表示关系“决绝”和意见的“决断”,而玉璧又成为决裂之后求合复好的信物;后来,这种决与玦、合与璧相比附的需要发展为君子独善其身的需要,君子腰际佩玦表示善决断的品性,佩玉璧则表示品德的美好。可见,比德反映的价值观念本身就是动态而非静态不变的。在玉石的客体属性满足主体需要的过程中,不同时期、不同意义的社会文化实践可能会消解它原有的价值意义,但同时也可能会使它不断地创生出新的内涵。

因而,比德作为一种广义的价值评判标准,反映了在不同历史时期,围绕人生、人性甚至具体到个人的言谈举止等形成的思想与观念,是一种继承性的、实质性的中国玉文化传统。当然,狭义的比德,仅以春秋战国时期的君子比德为代表,反映出这一特殊历史时期的玉文化传统特点。

春秋战国时期,各流派的思想家围绕利与义、德与力、贵与贱、得民心与得天下等问题,形成了空前的学术争鸣。玉石作为比附人们品德的价值评价要素出现在各家学派的主张中,尤为突出的是孔、孟、荀的儒家体系。尽管其他各家,如法家、墨家、道家对其也有评说,但多是符合自己思想主张的言论内容。不同社会阶层、群体从自身利益和需要出发,希望确立自己的价值取向,而社会上也由此形成激烈的价值冲突。由于非礼之举、僭越之事、篡夺之风屡见不鲜,天人之辨、群己之辨、义利之辨、德力之辨遂成为当时价值观念矛盾的焦点。

儒家以仁义道德为价值取向,体现在理想人格的塑造和理想社会的设计上,也就是主张形成“君子”“圣人”的人格和“仁政”“德治”的社会。这一价值理论体系是西周“敬德”价值观念的进一步发展,它表明了儒家希望在“礼崩乐坏”的时代恢复西周时期的价值精神,以此来拯救社会,重整价值秩序。而“以玉比德”逐渐凸现出儒尊、惟宗的地位,从而在冲突中确立了一个主要的价值取向。以玉比德对后世的影响,比如,从西汉开始便将“尚白”与儒家的“仁”学并论,不但树立了一种新的色彩审美品位标杆,还强化了以白玉比附社会道德良品的比德文化。再如,“君子比之玉,玉润而不污,是仁而至清洁也;廉而不杀,是义而不害也;……洁白如素,而不受污,玉类备者,故公侯以为贽”[2](P421),亦是一种儒德的表达。

墨家把“为公”“利民”作为最高的价值取向,认为功利是其他一切价值的基础和核心,制约着其他价值的存在及作用。以孔子为代表的儒家重道德而轻体力劳动,以墨子为代表的墨家则强调主体的劳动价值,由此形成两种权势话语的存在状态:占有劳动价值之人,持道德,从而比德于玉,成为拥有多重文化资本的君子;创造劳动价值的人,持手艺,成为专业文化资本的持有者。从另一角度来看,正是阶级分工及上层社会对手工业劳动者的轻视,才促使手工业成长的环境维持了一定的封闭性和独立性,为治玉传统的延传提供了相对稳固的保障。

道家将玉德理念比附到神仙圣人的身上以及由他们构筑的虚幻世界之中。百姓常言的“玉皇大帝”是道教最高的权力者,神灵仙道的居所是“玉京”“玉清”“瑶池”“玉楼”“玉阙”,跟随他们的侍者是“玉郎”“玉女”,他们服食的是“天地之精”,即所谓“结积坚固,是以不朽。金、玉、珠黄者,天地之精也。服之,与天地相毕”[3]。不仅如此,就连天上宫阙中的动物、植物,如“玉兔”“玉蟾”“玉树”等也被比附了玉之不朽的“神性”和纯洁清静之意义。由于道家的价值观是作为儒、墨、法的对立面出现的,它反映的文化心态比较复杂,既带有强烈的批判精神,又有着看尽尘俗的消极态度。但总体上讲,道家脱离了尘俗中用玉礼制的束缚,而将关注的重点投向主体自身(含身体)和自然的存在状态。与身体的联系还反映在玉的养生功能上:无论是佩戴以调养、护生,还是服食“玉膏”“玉液”,似乎潜合着某种交感原理。这种自然意义上的和谐观念是远古弥留的“神性传统”[4](P114-118)的延续,也是玉石与儒、释、道三家文化形成紧密联系的基础之一。

法家思想虽与儒家、墨家、道家、名家等均存在某种渊源关联,但宗旨不同,它表达了一种权力价值观。法家讨论的价值问题重在政治领域,其具体内涵是君主的权力。君主权力处于中心地位,决定和制约着“法”与“术”,其价值层次由低到高依次为:术→法→势(权)→君,这是一种权力价值系统[1](P38)。玉石器物不同于金银一类的物品,玉石伊始就经过原始宗教文化的洗礼和建构,故而凝结着更深厚的人文精神层面的意义。比附权力的“玉德”观,在玉玺、玉印等器物中得到充分的体现。玉玺、玉印扮演了权力理念的角色,表现了权力价值系统中的至高权力,它反映出统治阶层的意识形态。不但如此,对玉石原料物质资本的占有与控制也是法家权力价值所推崇的。正如韩非子所说“势者,胜众之资也”[5](P681),权力代表着君主在人间的最高价值,权力赋予他能够统治臣民和占有资本。所以,法家推崇的权力是君主自身地位的保障,也是其威严统治的基石与控制力量的源泉。

二、比德符号塑造的社会伦理

(一)比德符号能指的变化

以孔、孟、荀为代表的儒家价值主张促成了人与神的分离以及主体意识的自觉,而且基本建构起有关人生价值的理论体系。孔子将“仁”作为一种内在规定性,使其成为核心理念,并把“成仁”作为最高的人生价值目标,强调“为仁由己”的主体自觉能动性的发挥。但是,孔子所理解的主体只是孤立的道德化的主体。这种主体的行为主要是个人的道德行为,而不是社会性的行为。作为社会整体行为的统一,往往是以牺牲掉个体特性为代价的[6](P24)。

一方面,“君子比德于玉”把限定在“心所欲不逾矩”范围内的德行视为有“礼”,并以“仁”“礼”为前提总结出了道德价值评判标准的诸种“玉德”说,亦为比德符号丰富的指称:“十一德”(仁、知/智、义、礼、乐、忠、信、天、地、德、道)[7](P547),“九德”(仁、知/智、义、行、洁、勇、精、容、辞)[8](P207),“七德”(仁、知/智、义、行、勇、情、辞)[9](P492),“六德”(德、智、义、勇、仁、情)[10](P473),“五德”(仁、义、智、勇、洁)[11](P10)。这些都是在教化比德主体需要通过淡化、牺牲个体特性来维持社会整体行为的统一,强调社会群体(实为统治阶层意志)的特征。它提供了君子群体身份认同的途径,也提供了正统的社会价值标准,但是在一定程度上没能为展现个人价值提供选择性。

另一方面,对“贵玉贱珉”的探讨,以及对仁、义、智、勇、洁等德行二分对立的“结构”性的认识,又提供了一种个体内在的规范,而这一规范却是通过“策略”性的行为来区别、强化社会群体身份与地位等级,是可选择的。在个体价值与社会价值间选择矛盾的作用下,以玉比德形成了比德符号内涵、群体身份扩展的张力,这种张力也导致了隋唐科举制度开始至明代民间兴盛的崇玉、用玉、藏玉之风。

比德符号能指的变化还与价值评价视角的变化有关。起初的“君子比德于玉”,受先秦哲学思想的影响,是从集道德评价与审美评价于一体的视角进行评价的。重玉轻珉则将自然玉质的真、善、美引向对人的德行操守的评价。所谓“瑜不掩瑕,瑕不掩瑜”[7](P547),亦是对君子应修正缺陷、完善德行的比喻。而玉有“六美”(即“六德”),则强调“美”与“德”既相互统一又存在区别。玉石的审美尺度与社会的人伦道德尺度相一致,表现为一种符合社会意识形态的道德和审美标准,即统一性。其区别则在于玉石的形、色、质、声等着相之“美”不再寄生于“德”,而是逐渐显现为可被知觉的视、触、嗅、闻的美。基于史前玉与石的材料分化,人们在“美”与“德”的区分中重新认识到玉石的自然美,而这对玉文化中的审美观念和艺术风格颇有影响,像是唐、宋、元、明、清时期风格迥异的把玩和陈设玉器中就不乏植物、动物和人物题材与形制的自然主义风格,想必就富含了当时人们对玉石自然品质的尊重,以及对纯粹自然美的认知和设计创造。

比德符号中玉佩饰的所指也实现了由王室礼制化向民间习俗化的扩展,这也反映了能指本身的变化。明代和田白玉的广泛运用,使比德的理念在文人和市井百姓中传播开来。同时,集合民间“求太平”“福子孙”“祈升官”“祝发财”“佑长寿”等的习俗化,以及仿玉的石制饰件和仿古制品的普及化,使得与品德比附的传统玉石符号融入了多元价值和意义。不过,自宋代以来的陈设品、收藏品以及用于金石研究的玉器,却属于与佩饰用玉不同的比德符号,这些玉器侧重从文玩志趣、托古思幽等方面展现出文人雅士的君子情操与生活追求。

(二)比德衍化出的价值范畴

比德,从佩玉以示德行,发展成为收藏玉、玩赏玉、研究玉也是修身养德的比德理念;它从一种与身体紧密相关的符号,发展成为生活起居等更广空间内的符号;它从一种狭义的社会阶级的象征,衍化为一种广义的、细化了的群体身份的象征。然而,这一发展与衍化并非线性进化,比德理念一经形成,其转变以及不同时期的内涵也具有历史前提和社会语境。从整体上看,在玉文化传统的古典时期,比德的实质性内涵基本得以延续,而在其基础之上,不同的历史境遇消解或丰富着“比德”的意义。

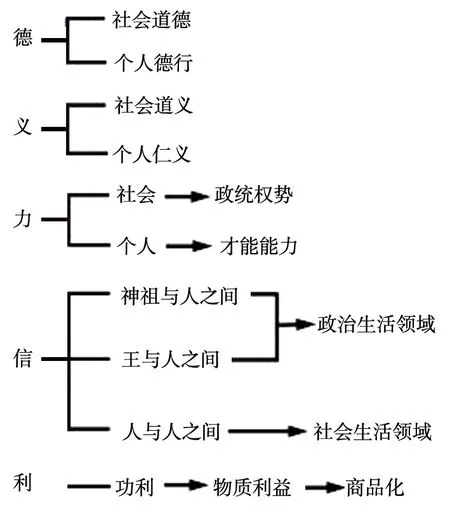

儒、墨、道、法的价值体系大致展示出春秋战国时期的主要价值观格局。四家所建构的价值理论体系,标志着中国文化价值观念的形成。作为价值理论发展的基础,它对后世各代价值观的影响是深刻和广泛的。比德从单一指示的“德”衍化出了广义的“德”“信”“力”“利”等价值取向和内容,如图1所示。

图1 由“德”衍化出的价值范畴所指

“德”包含了社会伦理与个人德行两重内涵。玉器比附的社会之“德”,正是由君臣、父子、夫妻构成的政治生活与社会家庭生活关系中以“仁、谊(义)、礼、知、信”为旨的纲常人伦价值观。作为个人德行指标,往往重在内省修身、独善其身,故君子以修身养性,齐家、治国、平天下为自己的理想人格。然而,在社会动荡甚至民不聊生的情况下,“德”“仁”的价值观与解决民众生存的“利”以及强邦国、安太平的“力”的价值观相比,略失于实际操作性。也正因如此,每个王朝在确立社会主导的价值观时,都会以前车为鉴,围绕“利”“义”“德”“信”的价值观进行选择、取舍和创新性地发展。

春秋战国始发的“义”“利”之辨,其中心问题是道德与物质利益何者价值为重的问题,即二者之中哪个对人的生存和发展具有更根本的意义,而当时的探讨大致可以归为“重义轻利”(儒)、“义利兼重”(墨)、“崇利简义”(法)和“义利双弃”(道)四派观点。从孔子到荀子,先秦儒家基本上都是重义轻利的,认为道德价值高于物质利益价值。墨家认为“义”的价值在于治世,“利”的价值在于为人类生存创造条件,为国家富强奠定基础[1](P33)。法家则认为人们的价值观是随历史的发展而变化的,仁义道德虽然在西周时有重要价值,但在为财利而争夺的时代,再去崇尚仁义颇不合时宜。充分吸纳了法家思想的秦代历史相对短暂,但始创了玉为人间帝王权力代表的象征符号——传世的秦国玉玺。传国玉玺的意义不同于《周礼》对王之权力玉器的诸多界定和规范。秦代开始,封建帝制的确立,代表着非神权的王权力量得以实现,要贯彻君王的权力意志和统治,必然需要合法化的、可以与君德相比附的、用以正名的“玉德”符号。

何谓比德之中的“利”益观?“利”代表着功利思想,在物质或精神需要的前提下,以“利”为导向的价值观在一定意义上促进了商品性玉器的形成、发展与繁荣。恩格斯说:“在社会历史领域内进行活动的,是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人。任何事情的发生都不是没有自觉的意图,没有预期的目的的。”[12](P247)的确,主体需要是形成价值的基础,而人们对玉石、玉器的需要又不能脱离社会性的需要。布尔迪厄“行为的利益定向”与恩格斯阐述的观点相似,进一步来说,人们通过对玉石资源的占有来表征阶级群体的经济(物质)资本,通过玉器作为礼物馈赠与凭信来表征其社会资本,通过比德来表征符号资本。权力的这几种资本形式实现了一种表述,即主体自觉意识到需要,并根据自己的目的、动机、意志和欲望使之转化为某种相应的追求,且为此进行有策略的社会实践活动,如垄断、馈赠、佩带等行为。这些行为又在不同的社会“场域”④中发生不同的效用。

道德价值的“德”与实力价值的“力”恰好是一对价值关系范畴。就个人层面而言,它表示道德品质与个人能力之间的关系;就社会层面而言,它表示道德教化与经济、政权实力等方面的关系。孔、孟“尚德轻力”“崇德非力”,商鞅、韩非“务力废德”,荀子既肯定“德”的必要又强调“力”的价值。可以说,尽管儒家“尚德轻力”的思想内涵在不同时期发生着变化,然而,儒家对“德”的重视却深深地影响着社会与个人价值观。玉器既代表权力——经济(物质)资本权力、社会资本权力、符号资本权力、文化资本权力,又可以当作脱离权贵的和具备个人高尚道德情操的比附。由此,玉似乎常处于一种尴尬的境地,或者说正是它的自然属性和丰富的社会属性决定了“利”“义”“德”“力”此消彼长的矛盾存在。统治权贵利用玉为“宝”的特性宣扬自身的社会地位;文人士大夫尊重玉之“仁”“德”,形成新“君子”群体的社会关系准则,证明了:“脱胎于相对不起眼的石制用具,带有高尚‘艺术气质’的玉器,成为早期文明进程中社会地位和王权的尊贵象征,接着又随着士大夫‘道统’与‘政统’的分离,成为社会共识中的人与人关系的准则之象征。”[13](P167-175)所谓“宁为玉碎,不为瓦全”[14](P544)表明道德高尚的人宁可做玉器被打碎,也不愿屈辱地活着像做品质低下的陶器,其本质亦不乏对中国传统社会政治生活的隐喻。

总之,比德所涉及的“德”“信”“力”“利”“义”从社会群体的价值和个体价值出发,在不同历史时期、因不同统治需求而发挥着不同的作用。传统社会的儒、墨、法家思想,从不同角度并在不同程度上强调了社会群体价值的重要性,而道家则以“贵己”为重,崇尚个体价值的意义,而且道家思想与关乎人身体的玉文化传统的形成有着颇为密切的联系。

(三)比德与“三纲五常”

春秋战国可谓文化的轴心时代,此时形成的价值观念成为其后两千余年间价值观念和思想智慧的源泉。在汉武帝统一集权时期,确立新的统治思想、建立社会主导价值观是首当其冲的历史任务。经历了先秦以来各崇所善的多种价值观念的发展,最终确立了以儒家思想为正统、为指导的“三纲五常”的价值体系。它是与中央集权的封建专制主义和大一统的政治格局相适应的主导价值观,更成为整个中国传统社会时期不可动摇的价值准则。

纲常人伦建构着稳定的家庭乃至社会关系,它既是横向的联结又是纵向的纽结。“仁、谊(义)、礼、知、信”这“五常”更是从玉德观中最为重要的“仁”“知”“义”“勇”所衍生发展的内容。“三纲”则表示了政治生活与社会生活中的纵向与横向关系间遵守的信诺、凭信,而这恰恰是比德的要义。

首先,可以比德的“玉符”指示着君臣之间的凭信。例如,符节、玺印等用于政治生活的玉制品,甚至包括了君赐赏臣的玉礼物和臣进贡君的玉礼物。这都表达了君臣之间维系纲常的“信”守。

其次,比德之于父子这种社会生活的纵向关系中,以传家玉宝及祈福后代的玉器为代表,而这不单是个体生活的关系信符,更是作为效仿君王中“为民”“宜子孙”的德行而广为推行。东汉时期,王符批判了西汉以来的正统价值观,提出“以民为基”的观点,认为君权并不是让君主用来谋一己之私和压迫民众的,而是应为民众谋福利的。鉴于此,民众就是抽象意义上一个国家君王的子孙。玉器带有特殊的象征意义和权力属性,使其呼应了这一主张:东汉玉璧上频频出现的“宜子孙”等文字亦表明君权应用来为子民谋得福利。此外,王符提出的“富民”“教民”[15](P433-443)理论,也是强调统治者必须重视子民安富的观念。在一定程度上讲,“富民”与“教民”富含了父给予子、“宜”子孙后代的思想。

最后,比德之于夫妻家庭生活的横向关系中,则多以“玉瑞”信物表情达意、示情之坚贞永恒。夫妻之间、情侣之间这种“信”守的道德以及坚贞纯洁的美德深刻地反映出玉之自然属性和社会属性。

然而,物极必反,盛极必衰,到了魏晋时期,社会主导的价值取向为“崇尚自然”的思想观念,这既是对汉代崇尚儒家纲常伦理价值观的否定,也是对先秦道家自然价值观的复归,但其内涵与老庄的道家观念却存有差异。《抱朴子·仙药篇》及《玉经》等均有关于进食玉石可以长寿的论述,李时珍的《本草纲目》中也有玉作为矿物药材的记载。然而,魏晋时期所提倡的可能并非合理的药用玉石,而是将食用的意义夸大,长寿或成仙不仅受当时玄学思想的影响,也说明个体对生命价值观增强的意识。换句话说,魏晋时期的名士珍重生命价值,而“崇尚自然”必然导致价值重心转移,投注到对个体自身的身体关注。因此,魏晋名士的“个体自觉”很可能是“食玉”之风盛行的原因之一。

三、比德之“君子”范畴和内涵的扩展

比德符号意义的所指与能指呼应,比附不同历史境遇下君子的品德与操行。社会主导的价值观以及个人价值观随历史更迭发生着变化,与之相应,比德符号的所指也产生衍化。

所谓“君子”,也并非一个固定不变的概念。历史发展过程中,应社会阶级的分化,君子的概念也有所变化。从西周、春秋战国的“贵族君子”演变为科层制产物的“君子”,君子佩玉的意义也从狭义的礼制化时期的“惟德”扩展为有才学、有品德甚至有富贵等内容。反映此内容的文字描述不胜枚举,如“玉堂金马”就用来比喻因才学出众而富贵显达。又如《红楼梦》中的“通灵宝玉”,其比附的德行就具有双重对立的性格,一种是展现主人公贾宝玉心灵具有自然美质、天真纯朴、反叛传统礼制的个性,一种是贾政等封建卫道士极力教化塑造出“五德俱备”的“肖子完人”[16](P102-119)。《礼记·学记》所谓“玉不琢,不成器。人不学,不知道。是故古之王者建国君民,教学为先”[7](P421)。这就是说,封建体制下的教化完成了“琢磨”的任务,根据严格的律令规训和伦理道德的教化导向,才能“琢磨”出符合传统社会意识形态要求的具有“玉德”的“君子”。

统治阶层作为“玉德”文化的需要群体,具有一定的话语权。统治阶层通过占有文化资本来表达其强势的权力。他们不仅具有玉石艺术品的享有权,还持有“尊贵的”“高尚的”“优雅的”“有德的”等符号的解释权,并以自己的操行标榜出民众崇敬、学习的典范。他们制造着社会上对于贵“德”、贵“富”文化的需要,同时又带动着更多迎合其趣味志向的投意者,从而将一种主导性权力牢牢掌握在自己手中。社会规范并非一种难以达到的理想或强制性的命令,它其实存在于每个个体的意识之中。一些人类学家常把人类的行为阐释为受规范或规则支配的,而布尔迪厄认为,行为模式在包含基本要素“时间”的前提下,是出于一定利益的,因而是一种策略性的行为。就玉的佩戴来说,行走时发出的声响都是一种策略性的需要和表现。例如,玉作为饰品,在主丧之时不能佩戴,正所谓“凡带必有佩玉,唯丧否”[17](P822),这也说明为何“君子无故,玉不去身”。而且,佩玉的形制必须合乎礼制规定:“佩玉上横曰珩,下系三组,贯以璸珠。中组之半,贯一大珠,曰瑀,末县一玉,两端皆锐,曰冲牙;两旁组半,各县一玉,长博而方,曰琚,其末各县一玉,如半璧而内向,曰璜。又以两组贯珠,上系珩两端,交贯于瑀,而下系于两璜,行则冲牙触璜而有声也。”[17](P822)除了形制的差异,佩玉因大小、长短、厚薄的不同也会令玉石发出的声响形成与礼乐制度有关的四声之别,正如:“‘函钟为宫’之属,皆不可用商,说者谓商有杀伐之意,故不用。此佩玉有徵、角、宫、羽而无商,盖佩玉所以养德,故亦无取乎杀伐之义也。中规,言其圜。其身周折俯仰,故佩玉之璜触冲牙而鸣锵然也。”[17](P823)

进一步来说,统治阶层内部的不同身份群体在文化资本方面持据的权力有所不同。实行科举制度之后,原先不具备皇亲贵族血缘关系的士庶,可以凭借受教育的渠道,通过自身后天的习得获得官爵并对文化知识形成掌控。由此,他们持据了后天积累的话语权力。在获取功名的过程中,这些人需要经受儒家教化的洗礼,他们需要遵循怎样的行为标准和道德标准,均可以在经典之中习得,譬如:“君子之养其心,非徒恃乎鸾、和、佩玉,而所以消其匪僻,而导其和平者,此亦有助焉尔……天子诸侯之礼,故佩玉则备四声,行步则有乐节,在车则有和、鸾。若大夫士,虽有佩玉,而其仪物则当有降杀矣。”⑤再如,“君在不佩玉,左结佩,右设佩;居则设佩,朝则结佩”⑥,而这被认为是士大夫必行之礼。“君在”,是指“君出视朝时”;“结佩”,是指“结其两璜于绶而使不得鸣”[17](P821),“君在不佩玉”而且“非金不佩”,都必须结其左而设其右;“结其左”者,是表示其“德”不能也不敢“拟于君”。这也揭示了为何“居则佩玉,左右皆设”却“朝则结佩,结其左也”[17](P822)。

王安石在《君子斋记》中对“君子”的界定是:“天子诸侯谓之君,卿大夫谓之子,古之为此名也,所以命天下之有德。故天下之有德,通谓之君子。有天子、诸侯、卿大夫之位,而无其德,可以谓之君子,盖称其位也。有天子、诸侯、卿大夫之德,而无其位,可以谓之君子,盖称其德也。”[18](P39)按照这种政治职务分配的理想和原则,有位者有德,无德者无位,德与位一致。德位一致意味着君子既是有位者又是有德者,小人既是无位者又是无德者。这或许就是君子与小人分别指代两种道德人格和两种社会阶层的双重含义之根源。但是,社会的现实生活中有时往往相反,有位者无德,有德者无位,德与位分离,逐渐使君子与小人的称谓不再专门具有社会阶层的指代,而用于区分有德者和无德者:君子亦即有德者,小人亦即无德者[19](P23-25)。由此,“君子”一词所指表示此人是善人、好人,是合乎道德的人,这种有德者能将“善”和“德”内化为自身人格。

春秋战国时期,成组的玉佩在贵族间流行,代表贵族的身份。“德”的本意源于生、姓、性,也就是指与生俱来的“禀赋”。而“德佩”的原始内涵是彰显佩戴者及其祖先的禀赋源自某种神灵动物,春秋至两汉时组佩上最常见的神灵动物就是龙和凤。此后,“君子”从春秋战国的贵族统治者转变为“德才兼备的人”。由以上《礼记·玉藻》中的描述可知,佩戴组玉佩的目的是借助玉佩之间的相互碰撞所发出的优美声音来调整约束君子的举止,“使君子不生邪念,而无是非之心”[20](P458-499)。

比德符号意义的衍化实际上是其性质由特殊转向了一般,即从特权式的贵族君子符号转向了以文人士大夫为代表的广泛人群的普遍符号。作为从事文化事业、靠文字和脑力劳动谋生的士大夫阶层,对历史文化传统的传承起到了十分重要的作用,他们赋予文化以新的价值观念[21](P421-422)。可以说,从远古时期的巫觋到“君子”(包括士大夫),他们身为制定规则和治礼的“脑力劳动者”,同时也是其时文化转型的推动者。而且,实行科举制度之后,士绅渐渐发展为科层制的统治阶层,他们不但拥有一定的经济(物质)资本,还拥有知识资本及社会对其地位的承认,并因与官府保持有密切的关系而拥有一定的社会资本。重要的是,士绅不像贵族那样可以有保护自己利益和特权的独立军队或司法机构,因而他们必须依赖皇权。士绅本身的构成也是复杂的,他们可能包含着传统的世袭贵族,又尽可能地把通过考试制度而获得功名的无背景、无身份的普通人涵括进来[22](P93-96)。社会阶级的分化,使得“君子”一词真正代表的身份地位不再单一,即它不再唯一专指春秋时期的贵族统治者君子,而是通过新的、广义的价值评价标准,尤其是根据合乎道德、善良、好心等标准给予界定。

君子作为比德的对象,其可比附的“同质异构”所指主要涉及前面提到的“十一德”“九德”“七德”“六德”“五德”的内容。总的来看,既有表达严守节操、坚贞不屈的,也有表人仪态风雅及高洁人品的。古人有以坚定之色为玉色的说法,如“盛气颠实,扬休,玉色”以及“军尚严肃,故色不变动,常使如玉也”[7](P405)。对于操行的隐喻有“经危蹈险,不易其节,金声玉色,久而弥彰”[23](P219),以及“丹可磨而不可夺其色,兰可燔而不可灭其馨,玉可碎而不可改其白”[24](P359)。另外,描述人仪态风雅的有“太尉神姿高彻,如瑶林琼树,自然是风尘外物”[25](P405),又如“裴令公有俊容仪,……时人以为‘玉人’。见者曰:‘见裴叔则,如玉山上行,光映照人’。”[25](P603)用玉来比喻人的品质高洁,“如冰之清,如玉之洁,法而不威,和而不亵”⑦,诸如此类。从中还可以发现,用玉比附人的品格与意志时,比德的对象已扩及社会中的女性角色:上至地位高贵的皇后妃子,下至民间闺阁秀女,其姿容、举止的风雅大多采用真善美的玉品文辞来形容。

从社会性别的区分来看,这种现象表明君子比德的指涉不排除对于女子贞德的比附内容。与女子比德的玉文化符号并不鲜见,比如,“白茅纯束,有女如玉”讲的不仅是容貌如玉的女子,更是比喻女子纯洁、含蓄的品德内质。还有“亭亭玉立”“冰清玉洁”“守身如玉”“冰肌玉骨”以及“如花似玉”等文辞。《红楼梦》第五回中,宝玉看到一幅画,画中两株枯木,木上悬着一围玉带,还有一堆积雪,雪下一支金簪,配有四句判词:“可叹停机德,堪怜咏絮才。玉带林中挂,金簪雪里埋。”[26](P53)短短几句传达了关于女德的众多信息。其中,“玉带林”“金簪雪”分别喻指林黛玉和薛宝钗,而枯“树”与“挂”、“雪”与“埋”都暗喻了人物冷落悲凄的结局。玉与女子之德在《红楼梦》中不乏例举,很多女性角色的相貌、性格、生活都与玉德相比附,例如:“欲洁何曾洁,云空未必空。可怜金玉质,终陷淖泥中”[26](P54),描述的便是妙玉的判词。类似地,在《红楼梦》第三十七回,李纨、探春等人在未赏白海棠之前,以咏白海棠为题所作的几首诗中均有“玉”字,既是将白海棠比作玉,又是个人对德、品、情的暗喻,例如:“玉是精神难比洁,雪为肌骨易销魂。芳心一点娇无力,倩影三更月有痕”,“淡极始知花更艳,愁多焉得玉无痕。欲偿白帝宜清洁,不语婷婷日又昏”,“出浴太真冰作影,捧心西子玉为魂。晓风不散愁千点,宿雨还添泪一痕”,“半卷湘帘半掩门,碾冰为土玉为盆。偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂”[26](P394)。

除以上两类之外,还有将君子实施文化实践的活动和产物与玉德进行比附的情况,比如用玉来作为修饰,赋予物及行为以品德意义。常见的有:玉笔、玉文、玉札、玉字、玉章(来函)、玉韵(诗篇)[27](P66-82),等等。

总而言之,比德符号指涉的主体对象——君子,经过逐渐衍化,既可以是男性也可以是女性,甚至既可以是人也可以扩展至人使用的物和人创作的作品等具体的玉石文化实践活动的产物。

四、结语

以玉比德,在形成、发展与演变的过程中,不仅价值建构的方式和内容与“君子”有关,而且比德的伦理道德实践还渗透在玉石工匠技艺传习的自我技术之中。“君子”的范畴和内涵因科层制和“三纲五常”的伦理价值扩展到了官僚士绅、文人雅士,甚至女子等社会群体,同时,“比德符号”的意义也相应一定时期的价值主张发生衍变。着眼当下,玉文化从业者和普通大众都参与着文化和价值的建构,而操持琢玉技艺的从业者更是在自己的实践批评中展现出玉文化主体传承者的价值困惑和自信。我们能够从历史发展的脉络中看到,历经远古、古代进入现当代,玉石文化正在融入消费社会和新技术的时代,玉石材料、制品及其技艺亦作为文化符号即证人们所寻求的包括德性在内的自我价值和存在意义。

注 释:

①原系子贡问孔子“君子贵玉而贱珉者何也?”而孔子以君子比德于玉的“十一德”作答。参见:周礼·仪礼·礼记[M].长沙:岳麓书社,1997:547。

②《礼记·玉藻》载:“君子无故,玉不去身。君子于玉比德焉。天子佩白玉而玄组绶。公侯佩山玄玉而朱组绶。大夫佩水苍玉而(纯)〔缁〕组绶,世子佩瑜玉而綦组绶。”参见:周礼·仪礼·礼记[M].长沙:岳麓书社,1997:402。

③《礼记·玉藻》载: “古之君子必佩玉”。参见:周礼·仪礼·礼记[M].长沙:岳麓书社,1997:402。

④在布尔迪厄的研究中,他用“场域”这一概念把习性行为(Action of Habitus)与权力的分层结构联系起来,因而“场域”可以调节社会结构与文化实践之间的关系。“场域”概念的提出较“文化资本”概念晚,它是布尔迪厄实践理论的重要支柱。

⑤原文为:“古之君子必佩玉。右徵、角,左宫、羽。趋以《采齐》,行以《肆夏》,周还中矩,折还中规。进则揖之,退则扬之,然后玉锵鸣也。故君子在车则闻鸾、和之声,行则鸣佩玉,是以非辟之心无自入也。”参见:[清]孙希旦.礼记集解(上)[M].北京:中华书局,1989:820。

⑥原文为:“君在不佩玉,左结佩,右设佩;居则设佩,朝则结佩。齐则綪结佩而爵韠。凡带必有佩玉,唯丧否。佩玉有冲牙,君子无故玉不去身,君子与玉比德焉。”参见:[清]孙希旦.礼记集解(上)[M].北京:中华书局,1989:823。

⑦参见三国时期曹植为悼念荀彧所作的诔文《光禄大夫荀侯诔》的内容。