“御书院”还是“御画院”?

—— 郭熙的供职情况及相关问题考辨

肖 雪(四川师范大学 艺术研究院,四川 成都 610068)

北宋末年由官方编撰的画史《宣和画谱》曾对郭熙这样描述道:“郭熙,河阳温县人。为御画院艺学……”[1]此言一出,后世的画史著录多将郭熙视为北宋画院画家。进入20 世纪以来,学者张安治、薄松年、陈少丰、韩刚等无论是在研究郭熙及其山水画论,抑或是在考察北宋翰林图画院的制度时皆认为郭熙是供职于画院的,并由画院艺学升迁至画院待诏。①关于郭熙的供职情况,张安治在《郭熙》一书中曾指出:“今为御画院艺学’ ……可能在熙宁七年(1074)左右,郭熙还是画院‘艺学’。”薄松年、陈少丰分别在《读<林泉高致·画记>札记》与《郭熙父子与〈林泉高致〉》中曾言:“郭熙进入画院后深得宋神宗赵顼的赏识”;“郭熙虽然名噪京洛,并被召入宫廷作画,但他似并不愿意留在画院而是以‘亲老乞归’。” 此外,韩刚在《北宋翰林图画院制度渊源考论》一书中言:“郭熙为神宗时‘御画院艺学’、‘翰林待诏直长’,可见翰林图画院(御画院)如御书院一样,艺学、赐紫待诏之上尚有‘翰林待诏直长’ 之设。” 张安治.郭熙[M].上海:上海人民出版社,1979:1.薄松年、陈少丰.读《林泉高致·画记》札记[J].美术研究,1979(3):66.薄松年、陈少丰.郭熙父子与《林泉高致》[J].美术研究,1982(4):68.韩刚.北宋翰林图画院制度渊源考论[M].石家庄:河北教育出版社,2007:23.但值得注意的是,在北宋郭若虚的《图画见闻志》中出现了郭熙供职之处的另一种记载,文中云:“郭熙,河阳温人。今为御书院艺学。”[2]271

那么,郭熙的供职之处究竟是“御书院”还是“御画院”,在北宋画史文献材料中出现的“御书院”“御画院”与“图画院”又存在何种关联,以及郭熙由艺学升迁至待诏又该如何理解呢?针对这些问题,笔者将一一作出解答,试图厘清郭熙的供职及其升迁情况。

一、“御书院”“御画院”与“图画院”关系考

关于郭熙的供职之处在北宋的画史文献材料中有两种记载:一是《图画见闻志》中提及的“御书院”,二是《宣和画谱》所载的“御画院”。但北宋以后的画史著录如元代夏文彦的《图绘宝鉴》、明代朱谋垔的《画史会要》以及张丑的《清河书画舫》等皆是对《宣和画谱》中“郭熙”条的延续,将其供职之处载为“御画院”。面对这种情况我们不禁会问,郭若虚在《图画见闻志》中将郭熙的供职之处载为“御书院”,这是否是他的笔误呢?对此,笔者以为可能性不大,主要有以下两个原因:

其一,在《图画见闻志》中以“御书院”一词进入到这一画史著录并非仅郭熙一例,郭若虚在文中提及徐易时亦涉及“御书院”,文中云:“徐易暨弟白,海州人。并工画鱼,精密形似,绰有可观。易兼工杂画,尤能篆隶,今为御书院艺学。”[2]286既然在《图画见闻志》中曾两次出现“御书院”,那么郭熙的供职之处就不太可能存在郭若虚将“御画院”误写为“御书院”的情况。

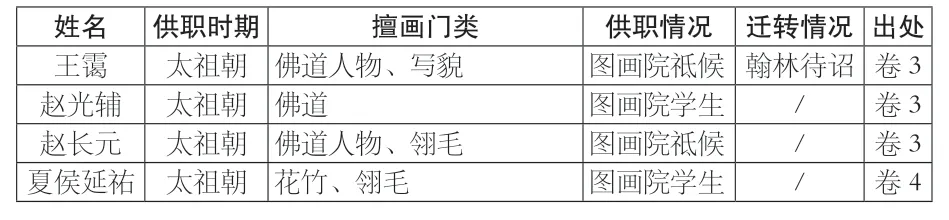

其二,郭若虚在《图画见闻志》中但凡涉及北宋各个时期画院画家时皆指明了他们的供职之处为“图画院”(表1 所示)。

表1

姓名 供职时期 擅画门类 供职情况 迁转情况 出处王霭 太祖朝 佛道人物、写貌 图画院祗候 翰林待诏 卷3赵光辅 太祖朝 佛道 图画院学生 / 卷3赵长元 太祖朝 佛道人物、翎毛 图画院祗候 / 卷3夏侯延祐 太祖朝 花竹、翎毛 图画院学生 / 卷4

从表1 可知,郭若虚在文中提及北宋的画院画家时,他的书写习惯是指明他们为“图画院”中的艺学、祗候抑或是学生,并不存在将“图画院”省略为“画院”从而产生歧义的情况。如此一来,郭若虚在《图画见闻志》中提及的“御书院”与“图画院”实则是两个不同的供职机构。

那么,具体而言“御书院”与“图画院”有何不同?对此,《宋会要辑稿·职官三十六》中有较为详尽的描述,文中云:

翰林御书院在崇政殿东北横门外,掌御制御书及供奉笔札图籍之事。以内侍三人勾当,御书待诏以同正官充,亦有正官在院祗候者,皆不常置……祗候十七人,笔匠十七人,装界匠九人,印碑匠六人,雕字匠五人。

翰林图画院,雍熙元年置在内中苑东门里,咸平元年移在右掖门外,以内侍二人勾当。待诏等旧无定员,今待诏三人,艺学六人,祗候四人,学生四十人为额。旧工匠十四人,今六人。[3]3119-3124

根据文中所载,两院的不同之处主要体现在三个方面:首先,相较于“图画院”有清晰的始置时间,即雍熙元年(984),而“御书院”出现的时间则含混不清,比如学者李慧斌认为翰林御书院的初设时间是在太平兴国元年至太平兴国六年间(977—981);而张典友、黄修珠则认为“御书院”是建于太平兴国二、三年间(978—979)的。①相关论述可参见李慧斌、于宁.宋代御书院制度考[J].青岛农业大学学报(社会科学版),2008(3):67.张典友.宋代书制论略[M].北京:文物出版社,2012:125.黄修珠.以书致治理与祖宗之法——宋太宗的文治与书法[D].南京艺术学院博士学位论文,2016:56.尽管北宋翰林御书院的初设时间至今仍然无法确立下来,但不可否认的是,“御书院”的创立是早于“图画院”的。

其次,虽然北宋翰林书、画两院的编制大抵相同,即主管为“勾当官”、伎术官的职位由高到低依次是待诏、艺学(书艺)、祗候、学生。但细考之后便会发觉,书、画两院的主管及伎术官人员数量是有所不同的。其中,翰林图画院中的“勾当官”设有2 人,而“御书院”则为3 人。另外,“图画院”中的伎术官自咸平元年(998)以来是有定额的,即待诏3 人、艺学6 人、祗侯4 人、学生40 人;而“御书院”中的待诏、书艺(艺学)则无定员,祗候有定额,可达17 人之多。可见,北宋翰林图画院在人员数量上有严格的规定,如此一来该院的建制规模也受到了一定程度的限制,而“御书院”与之相较则显得规模较大且更为松散。

再者,翰林书、画两院所承担的具体事务也各有不同。“御书院”主要负责书写诏书、兼具勒治御制御书碑铭之任、协同科举考校誊录之职,同时也是御书收藏以及帝王观书学习、听讲之所;而“图画院”虽分管“画、装銮、捏塑”等三项任务,但其主要还是以“绘事应奉”,常为皇帝及皇室成员、朝廷大臣写真,图绘皇室殿宇楼阁、寺庙观塔等壁画,装点皇室宫廷礼仪、生活用品,绘制全国各州、府、军、监、县、镇地图,以及肩负起搜访散佚于民间的绘画名迹、鉴定与品评御府所藏古今画迹的职责。

既然我们已经知晓“御书院”与“图画院”在初置时间、人员数量以及具体所承担的事务上是各不相同的,那么在《宣和画谱》中出现的“御画院”与“图画院”是否存在某种联系,抑或是说,“御画院”是否为翰林图画院的别称呢?纵观《宣和画谱》对于北宋画院中人及其供职情况进行著录时,或是言其为“图画院”中的艺学、祗候,或是指出其供职之处为“画院”。不仅如此,文中在参考并引用《图画见闻志》中所载北宋的画院画家屈鼎、董羽、崔白、葛守昌时也明确指出了他们的供职之处为“图画院”。可以说,在《宣和画谱》中“图画院”与“画院”的反复出现是该书编撰之人的书写习惯,而文中有且仅有“郭熙”条才提及了“御画院”这一名称。

试想一下,倘若这一时期“御画院”是真实存在的,或者说“御画院”是时人的一种习惯性表达,何以《宣和画谱》多次提及北宋画院时仅有一次使用的是“御画院”呢?换言之,“御画院”一词既不是对北宋翰林图画院的别称,亦不符合《宣和画谱》的书写习惯。由此推之,“御画院”与“图画院”“御书院”之间并无关联,而“图画院”与“御书院”才是并列存在的两个机构,共掌技艺之事。

二、郭熙何以供职御书院

既然通过对“御书院”“御画院”以及“图画院”三者关系的分析可知并不存在郭若虚将“御画院”误写为“御书院”的情况,那么是否可能出现《宣和画谱》将“御书院”中的“书”传抄脱错为“画”呢?为了证明这一猜想,笔者查阅了谢巍先生在《中国画学著作考录》中关于《宣和画谱》历代版本的评述后,在明代万历三十六年(1608)的高拱刻本(8 行18 字,白口,四周双边)中发现了“郭熙”条的另一种记叙方式(图1)。

图1 《宣和画谱》万历三十六年(1608)高拱刻本,“郭熙”条

在《宣和画谱》高拱刻本中明确载有:“郭熙河阳温县人为御书院艺学。”如此一来,我们更加有理由相信如今所见的《宣和画谱》中郭熙为“御画院艺学”极大可能存在传抄脱错的情况,他的供职之处应为“御书院”。

初看这一结论似乎令人难以理解,郭熙何以是供职于“御书院”的呢?毕竟在《图画见闻志》与《宣和画谱》中都无郭熙善书的相关记载,但如若我们仔细品读郭熙在《林泉高致》中的论述便不难发觉他其实是深谙书法之道的,并且能将书画用笔融会贯通。其中,郭熙在《林泉高致·序》中就开宗明义写道:

书,画之流也……言象之所以为画尔,易卦说观象系辞为此……又今之古文篆籀禽鱼,皆有象形之体,即象形画之法也。[4]503

在郭熙看来,书画同源而异流,二者在“肇创”之前是人们在天地万物的仰观俯察中对于卦象内理、自然规律的把握;而“肇创”以后,书用以表意日趋抽象,而画因“见形”则更具形似。此处郭熙之言是对唐代张彦远“书画同体”观点的继承,是从形而上的层面对于书画关系的理解。

接下来,郭熙在《林泉高致·画诀》中又指出书画的共同之处可体现在“用笔同法”上,文中言:

一种使笔不可反为笔使,一种用墨不可反为墨用………近取诸书法正与此类也……如人之执笔转腕以结字,此正与论画用笔同。故世之人多谓善书者往往善画,盖由其转腕用笔之不滞也。[4]501

郭熙在文中一方面强调了书法的“执笔转腕”体现在绘画上便是用笔用墨的灵活不滞、流畅生动;而另一方面他也注意到了有宋一代善书之人普遍善画的情况。关于这一点,在《图画见闻志》与《宣和画谱》中皆有记载。其中,郭若虚在对“御书院”中的徐易进行著录时便写道:“兼工杂画,尤能篆隶。”[2]286而《宣和画谱》中更是录有不少书画兼善者,如杨日言“作篆隶八分,可以追配古人;尤于小笔,妙得其趣,其写貌益精”、[1]565-567郭忠恕“作篆隶,凌轹晋魏以来字学。喜画楼观台榭,皆高古”、[1]570-571唐希雅“初学南唐伪主李煜金错书……晚年变而为画,故颤掣三过处,书法存焉”、[1]727驸马都尉李玮“大抵作画生于飞白,故不事丹青而率意于水墨耳”。[1]773诸如此类等记载不难看出,宋代书画兼善者比比皆是,而郭熙自然也不例外,他在《林泉高致·山水训》中曾坦言道他的学画之法源自学书,文中云:

人之学画,无异学书,今取钟王虞柳,久必入其仿佛。至于大人达士,不局于一家,必兼收并览,广议博考,以使我自成一家,然后为得。[4]497

此处郭熙以书法取譬,道出了学画与学书是相通无异的。而这一点亦能从郭熙的山水画作《窠石平远图》与《早春图》中体现出来。两幅画作中的树干线条灵活流畅与郭熙所强调的书法转腕不滞有着异曲同工之妙。不仅如此,画作中虬屈之枝也与隶书蟹爪勾的用笔一脉相承。由此可见,郭熙的山水画作与他的论述是能相互印证的,他不仅善画,亦善书。这样一来郭熙因书画兼善而供职于“御书院”也就合乎逻辑了。

除此之外,郭熙供职于“御书院”而非“图画院”或许还存在着某些更为现实的原因。尽管在徽宗朝时期画院的待遇与地位得到了大大的提升,但值得注意的是,在徽宗朝以前北宋翰林御书院的待遇却是优于“图画院”的。①邓椿在《画继》中载:“诸待诏每立班,则画院为首,书院次之,如琴院、棋、玉、百工,皆在下。” (宋)邓椿.画继[M].北京:人民美术出版社,1963:125.关于这一点在《宋会要辑稿·礼四十四》所载的北宋翰林书、画两院的“赙赠”②所谓“赙赠” 是指宋代臣僚本人或其亲人身故,朝廷发给一定数量的慰问金。制度中得以说明,文中言:

图画院待诏,绢一十五疋。艺学,绢五疋。祗候学生、守阙学生,绢三疋。御书院、学士院书待诏,绢二十疋,酒各二瓶,羊三口。诸色待诏、书艺,绢一十疋。诸色艺学、御书祗候,绢七疋。[3]1437

根据文献所载,“御书院”的待诏在身故后的“赙赠”是“绢二十疋(匹),酒各二瓶,羊三口”的;而反观“图画院”则仅有“绢一十五匹”。此外,“御书院”中的艺学、祗候及其父母身故后的“赙赠”也是高于“图画院”的。由此可见,北宋翰林御书院的整体待遇普遍而言高于“图画院”,且在诸多“艺能之士”之上。

而郭熙进入“御书院”供职似乎更加符合神宗对其的赏识与优待。据《林泉高致·画记》所载,神宗常赞郭熙“他人无此例”“非郭熙画不足以称”“不可不令郭熙画”,使之“具被眷顾,恩赐宠赉,在流辈无与比者”。[4]503郭熙深得神宗厚爱一事就连徽宗皇帝也有所耳闻,他在与郭熙之子郭思的对谈中曾反复强调“神考(神宗)极喜卿父”“神宗极爱卿父画”。[4]504而正是因为神宗对其的重视与恩赏,郭熙被安排至待遇更佳的“御书院”供职也便不难理解了。

三、郭熙官至何处“待诏”

当我们厘清了郭熙的供职之处后,随之而来又有一个新的问题亟待解决,那就是在《林泉高致·画记》中曾言:“上甚喜,蒙恩除待诏。”[4]503此处郭熙官至“待诏”又当如何理解呢?倘若按照普遍的观点将郭熙视为画院画家,那他官至“待诏”便自然而然会被理解为画院待诏,如学者韩刚在《北宋翰林图画院制度渊源考论》中言:“郭熙为神宗时‘御画院艺学’‘翰林待诏直长’,可见翰林图画院(御画院)如御书院一样,艺学、赐紫待诏之上尚有‘翰林待诏直长’之设。”[5]

然而,笔者通过上文的分析指出郭熙乃供职于“御书院”,那么他升迁时又将为何处的“待诏”呢,是“御书院”“图画院”,抑或是其他地方呢?要回答这一问题,首先需要明确的是,在现存的文献史料中并无“御书院”与“图画院”的伎术官可互转或互迁的记载。不仅如此,北宋翰林御书院的升迁制度在真宗朝以后更是有了严格的规定,如《续资治通鉴长编》卷九十载:“(天禧元年)丁丑,诏御书院翰林待诏、书艺、祗候等入仕十年以上,无私犯者与出职。”[6]《宋会要辑稿·职官三十六》载:“书学待诏等资级依年限出职,补授合得官资。书学祗候满一十五年补承信郎,书艺学满一十年补保义郎,直长充书待诏满五年补(保)成忠郎,诸色待诏祗应转祗候,次转艺学,次转着绿待诏,次转赐绯待诏,次转赐紫待诏,到院十年差充庙令差遣。”[3]3119根据这些文献的记载可知,在“御书院”任满一定期限后可出职、迁转,但却未曾出现翰林书、画两院可相互迁转的情况。由此可以推断,供职于“御书院”中的郭熙是不可能官至“图画院待诏”的。

既然郭熙不是画院待诏,那么他是否就一定为“御书院”的待诏呢?其实不然。上文在提及翰林书、画两院的“赙赠”制度时所引用的文献材料《宋会要辑稿·礼四十四》中就明确载有“御书院”与“学士院”中皆有“待诏”一职,即“御书院、学士院书待诏,绢二十疋,酒各二瓶,羊三口”。[3]1437不仅如此,《宋会要辑稿·职官三十六》中亦指出:“翰林书艺在院祗候迁翰林待诏者,则隶学士院。”[3]3119由此可知,“御书院”中人升迁为“待诏”时可继续留任此院,或是转迁入翰林学士院中任职。

按照这一升迁制度,郭熙“蒙恩除待诏”指的是他为“御书院待诏”,还是指他调往翰林学士院为“翰林待诏”呢?关于这一点,或许在苏辙的题画诗《书郭熙横卷》中能够找到答案,诗中云:

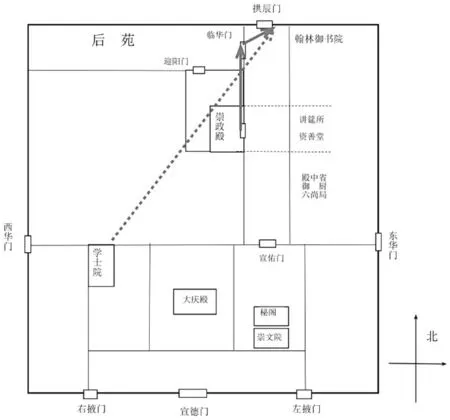

凤阁鸾台十二屏,屏上郭熙题姓名。崩崖断壑人不到,枯松野葛相欹倾。黄散给舍多肉食,食罢起爱飞泉清。皆言古人不复见,不知北门待诏白发垂冠缨……[7]

诗文中,苏辙将年迈的郭熙称为“北门待诏”,而理解此处“北门”的含义便能知晓郭熙究竟官至何处“待诏”。倘若以地理位置来理解“北门”,北宋汴京皇城中的“拱辰(宸)门”乃北面之门,且与搬迁后的“御书院”相邻。据《玉海》卷一百六十八所载:“院(御书院)在崇政殿东北横门外,内侍掌之有御书待诏祗侯,后迁临华门北,又迁拱宸门,阊阖门内北城下。”[8]为了更直观地体现出“北门”与“御书院”“学士院”的位置关系,笔者在参考了《事林广记》中的“京阙之图”、傅熹年《中国建筑十论》中的“北宋汴梁宫城主要部分平面示意图”以及李合群《北宋东京研究》中的“北宋东京布局示意图”后,绘制出了北宋汴京皇城“御书院”搬迁示意图(图2)。

图2 北宋汴京皇城“御书院”搬迁示意图(笔者自绘)

根据图2 所示,“御书院”几经搬迁后最终位于皇城北门“拱辰(宸)门”的附近,而“学士院”则始终与“拱辰(宸)门”相距甚远。因此,从地理方位来看“御书院”与皇城北门之间关系似乎更为紧密。按照这一逻辑,是否就可以断定苏辙在文中提及的“北门待诏”就是指“御书院待诏”呢?其实不然,在有宋一代的文人士大夫笔下“北门”一词实则另有所指,它不是我们如今所理解的地理方位名词,而是翰林学士院的雅称。关于这一点,宋人叶梦得在《石林燕语》卷七中曾明确载有“学士院”与“北门”关系的由来,文中言:

唐翰林院在银台之北……因名北门学士。今学士院在枢密之后,腹背相倚,不可南向,故以其西廊西向为院之正门。而后门北向,与集英相直,因榜曰北门。两省枢密院皆无后门,惟学士院有之。学士朝退入院,与禁中宣命往来,皆行北门,而正门行者无几。[9]

叶梦得在文中指出,密迩禁庭、职清地近的学士院中有一后门向北,是翰林学士进出朝廷、与宫禁交通时的通行之处,故此门又常被文士称为“北门”,翰林学士亦有“北门学士”之称。对此,苏辙之兄苏轼就时常在他的诗文中将“北门”指代翰林学士院,如《谢宣召入院状二首(之一)》中云:“奉宣圣旨,召臣入院充学士者……虽职亲事秘,号为北门学士之荣。”[10]664-665在《笏记二首(其二)》中言:“西掖代言,已愧一诗之高选;北门视章,又忝诸生之极荣。”[10]668在《上清储祥宫碑》中云:“臣以书命侍罪北门,记事之成,职也。”[10]503又在《赐新除翰林学士朝请大夫知制诰许将赴阙诏(元祐三年四月十二日)》中言:“待命北门,好称内相。”[10]1165此外,钱若水因在太宗朝为翰林学士,故在《金紫光禄大夫检校司空兼御史大夫钱公墓志铭》中亦被称为“北门学士”。[11]可见,“北门”一词在北宋的文人士大夫那里普遍指代的是翰林学士院。因此,苏辙在《书郭熙横卷》中所言的“北门待诏”应是指“学士院”中的待诏,而这也是郭熙这类“以伎事人”的最佳归属。

可以说,郭熙由“御书院”升迁至“学士院”实则也是他完成了其身份的转变之路。毕竟有宋一代作为以一技之长侍奉朝廷的伎术官,他们的身份地位是不能与文武大臣及内侍官相比较的,如《宋会要辑稿·职官三十六》载:“不许伎术官辄带鱼袋,所以区别士类,不令混淆,今宜遵守。所奏不行。”“伎术人自今毋得任畿内兵马都监、监押。”“方伎之流,不可以任郡秩。”[3]3127-3129从诸如此类等记载中不难看出,北宋的伎术官是有严格的要求与限制的,尽管“御书院”中亦有待诏一职,但相较于“学士院”这一朝廷中枢机构而言,能够进入此院供职不仅是北宋文人士大夫的理想,更是郭熙这类以伎艺侍奉之人的殊荣。

余论

通过对郭熙供职情况的考察可知,他是由“御书院艺学”升迁至“学士院”为“翰林待诏”的,但相较于这一结论人们似乎更加愿意相信郭熙为画院中人。无独有偶,这一情况也出现在北宋另一位供职于翰林书艺局的韩拙身上。①“翰林书艺局” 是神宗元丰改制时设置,是对翰林御书院改革后的更名,据《宋史·职官志六》载:“翰林院勾当官一员,以内侍押班都知充总天文、书艺、图画、医官四局,凡执伎以事上者皆在焉。” (元)脱脱等.宋史[M].北京:中华书局,1985:3941.据《山水纯全集》(四库全书本)张怀在“后序”中云:“公(韩拙)……受翰林书艺局祗候,累迁直长秘书待诏,今以授忠训郎。”[12]而《四库全书总目提要》在这段文字之后补充道:“(韩拙)盖徽宗时画院中人也。”[13]在此基础上,俞剑华在《中国古代画论类编》中将韩拙“累迁直长秘书待诏”改写为“累迁为直长,画待诏”。[14]如此一来,韩拙的供职情况在后世也出现了转变。

而之所以后世会将韩拙视为画院待诏,其原因同郭熙被视为画院画家大抵相近:一是画史文献中反复提及韩拙善画,但无韩拙善书的相关记载,如元代夏文彦的《图绘宝鉴》中云:“韩拙,字全翁,南阳人,善画山水窠石。”[15]二是因为郭熙、韩拙山水画论的传世在无形中又拉进了他们与画院之间的某种联系。

由此我们发现了一个有趣的现象,后世在对郭熙这类出现在宋代画史记载中的人进行著录时会更加倾向于将其视为画院画家,似乎这样才符合人们普遍的认知与理解,但却忘记了宋代书画兼善者比比皆是的事实。换言之,中国古代画史中的一则记载、一个观点都可能因一次微小的改变而产生一种全新的叙述,对后世画史著录产生深远影响的同时也逐渐偏离了历史的原貌。如今当我们重新梳理了郭熙的供职之处及其升迁情况后,希望能对中国古代画史的习惯性叙述提供一种新的视角,继续努力揭开美术历史的神秘面纱。

——以《诗馀画谱》为例

- 南京艺术学院学报(美术与设计)的其它文章

- 刊前絮语

- Abstracts:

- 中国花鸟画形神意趣的审美渊源及建构

- 内生衍变:城市公共艺术价值构建的新逻辑①基金项目:2021 年度教育部产学合作协同育人项目《川师—力方视觉科技教学实践基地》(202102142009)阶段性研究成果。

—— 一种当代的视角 - “纪念碑性”:论士人“用玉”及其美学史贡献 ①基金项目:国家社科基金重大项目《中国古代美学命题整理与研究》(21&ZD068)阶段性研究成果;江苏省研究生科研与实践创新计划项目《接受视野下玉器美学的士人趣味阐释研究》(KYCX23_0038)阶段性研究成果。

- 晚清江南文人画梅观:以徐荣《怀古田舍梅统》为中心 ①基金项目:国家社科基金艺术学重大项目《中国美术史学史研究》(19ZD19)阶段性研究成果。