全球安全治理视域下的战略传播: 历史、理论与实践

史安斌 童 桐

(1. 清华大学新闻与传播学院,北京 100082;2. 中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室,北京 100024)

德国社会学家贝克近半个世纪前所预言的“全球风险社会”逐渐成为现实,以金融危机、大流行病、气候变化、恐怖主义为表征的非传统安全因素所诱发的各类危机正在成为人类社会所面临的共同威胁。有鉴于此,建设全球安全治理共同体成为全球治理的当务之急。党的二十大报告明确提出,要坚定不移贯彻总体国家安全观,把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程,确保国家安全和社会稳定。(1)习近平: 《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》,《人民日报》2022年10月26日,第1版。在此背景下,面对以意识形态安全为代表的一系列非传统安全威胁,战略传播已经成为开展全球安全治理的重要手段,在推动构建人类命运共同体中扮演了重要角色。为深刻理解战略传播这一新型传播手段在国家安全工作中所起到的作用,基于以习近平同志为核心的党中央夯实总体国家安全观和构建“一体化国家战略体系”的决策部署,本文通过梳理战略传播的理论框架、历史脉络及实践路径,探讨如何实现国家安全以及全球安全治理的有机统一。本文提出战略传播的“话语—意识形态”安全功能框架,并提出我国的战略传播在当前的首要任务是以人类命运共同体理念为指引,通过维护意识形态安全和话语安全为国家发展营造有利的外部环境。

一、 从国际传播到战略传播的转型升级

当今国际社会全球性危机事件频发,气候变暖、新冠疫情、贸易保护等非传统安全领域的风险成为影响中国经济社会发展的不稳定因素,也对世界和平发展的大局构成了严峻挑战。在人类命运共同体理念的指引下,建立平等互信的全球安全治理共同体正在成为国际社会的共识。(2)郭延军: 《安全治理: 非传统安全的国家能力建设》,北京: 经济科学出版社,2011年,第14—17页。从现实状况来看,面对西方国家在全球安全治理中的话语与意识形态霸权,我国在全球安全治理的沟通渠道和人类共同价值体系的构建方面还面临着严峻的挑战和困难。在国际舆论场“西强东弱”的格局下,部分西方国家的话语攻势放大了国家间的意识形态差异,阻碍了全球安全治理共同体的形成,为全球南方国家参与全球安全治理增加了壁垒。在这一背景下,开展卓有成效的国际传播工作不仅能够为我国参与全球安全治理创造有利的舆论环境,同时也能够为推动建设全球安全共同体提供有力保障。

在国际传播领域的诸多理论和实践中,战略传播在近十年受到广泛关注,成为推动国际传播转型升级的重要切入点。习近平总书记在2021年5月31日主持第十九届中共中央政治局第三十次集体学习时擘画了“加强顶层设计和研究布局,构建具有鲜明中国特色的战略传播体系”的路线图。由此,战略传播成为推动我国国际传播工作在新的历史条件下走出困局、开创新局的突破口,也为我国更为积极主动深入地参与全球治理提供了新的路径。

战略传播在近年来受到国际社会的广泛关注与非传统安全问题成为当今人类社会的重大风险密切相关。作为最具实践性色彩的传播学研究领域之一,战略传播的跨学科属性使其在应对各类国际安全问题时具有较强的解释力。首先,安全治理问题涉及政治学、管理学等多个学科维度,与之相似的是,战略传播也在管理学、营销学、政治学等多个学科中得到充分讨论,(3)K. Hallahan, D. Holtzhausen, Betteke van Ruler, et al., “Defining Strategic Communication,” International Journal of Strategic Communication, vol.1, no.1(2007), pp.3-35.两者在学科融合色彩上具有相似之处。其次,战略传播能够跳脱出以文本、案例和实务为导向的“外宣”视野,在全球风险社会的语境下,从体制机制层面入手,展望国际传播能力建设的方向与路径,对于中国参与全球治理而言更具全局性和针对性。

目前学界对战略传播的内涵基本达成共识,认为其包含了两个关键点: 其一是目标性,即强调战略传播是组织为了实现自身使命而对传播“有目的”的运用,直接服务于国家战略;(4)Monroe E. Price, Free Expression, Globalism and the New Strategic Communication, London: Cambridge University Press, 2015, pp.34-60.其二为整合性,即强调战略传播需对不同社会领域、政府部门的传播资源充分利用。(5)陈先红、陈霓、刘丹丹: 《战略传播的世界观: 一个多案例的实证研究》,《新闻大学》2016年第1期,第96—104页。从战略传播与安全治理的共同关切上来看,这两个关键点都强调长期规划的重要性。(6)Peter Winkler,Michael Etter, “Strategic Communication and Emergence: A Dual Narrative Framework,”International Journal of Strategic Communication, vol.12, no.4(August 2018), pp.382-398.战略传播本质上是要达成组织在战略实施过程和对外交往工作中的一种稳定状态,即确保组织的“战略安全”。另一方面,战略传播需要在组织内部进行充分沟通和交流,从而达到人员和资源的优化配置,这本身即是一种具有目标性的传播活动,是治理能力的体现。因此,战略传播与安全治理具有“一体两面”的共生互惠关系。

二、 安全治理视域下战略传播的历史脉络

党的二十大报告指出,要把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程,强调维护国家安全的全局性和统筹性。而战略传播强调以“战略化”思维开展传播行动,与国家安全工作的总体方向不谋而合。“战略”一词的界定可以追溯到18世纪普鲁士军事学家克劳塞维茨,其对“战略”的阐述在诸多学科领域影响深远。在启蒙时代倡导的“规范性理论”的指导下,他论述了“战略意识”的重要性,旨在通过对于战略思想的有效运用达成国家发展的稳定状态。他认为,一个好的“战略”规划应当具有长远性,并应建立在组织对自身资源及外部环境充分把握的基础上。(7)Evandro Oliveira, The Instigatory Theory of NGO Communication: Strategic Communication in Civil Society Organizations, New York: Springer VS,2019, pp.56-65.

克劳塞维茨的早期著作已经涉及“风险”与国家安全之间的联系。(8)克里斯托弗·科克尔: 《21世纪战争论: 重读克劳塞维茨》,闫晓峰译,北京: 新华出版社,2019年,第13—25页。在写作《战争论》之时,他强调普鲁士处在社会发展的关键时期,而战略思维能够帮助国家管控外部环境变化所带来的“全面风险”。他的学说最早关注战争等传统安全领域的治理问题。随着冷战结束,恐怖主义、气候变化等非传统安全威胁逐渐进入人们视野,这类问题虽然与“热战”在应对思路上存在差异,但由于其极具不确定性和不可控性,仍需以战略思维去进行应对。因此,战略学应对非传统安全威胁的作用开始凸显,20世纪90年代冷战结束后,各国军事部门同时承担起应对非传统安全威胁的重任,这一时期恰好也是战略传播概念被引入全球各国安全治理实践的重要时期。

从实践层面来看,在战略传播概念正式出现之前,出于维护国家安全的需要,各国已经出现了原型战略传播(proto-strategic communication)的尝试。与当下的战略传播不同的是,原型战略传播最初主要关注的是以战争威胁为主的传统安全问题,在阐释发动战争的合法性、解决征兵问题等工作中起到了重要作用。代表案例如“一战”时期白宫设立的“公共信息委员会”(CPI),这是美国乃至世界历史上首次设立的统合政府各部门资源进行全面动员的传播机构,由国会议员乔治·克里尔一人负责,因而也被称为“克里尔委员会”。第二次世界大战期间,CPI的建制及其主导的战略传播实践进一步发展,其中有关战争宣传效果的研究为传播学的诞生奠定了部分基础。

20世纪60年代,随着传播学的进一步发展,专业化的传播活动日趋规范化,衍生出国际传播、政治传播、企业传播、整合营销传播等多个研究方向。其中最先使用“战略传播”这一概念的是来自营销学领域的学者。20世纪80年代以来,“战略传播”在企业传播、整合营销传播等领域得以广泛应用。虽然当时国际传播领域并未正式引入“战略传播”的概念,但相关的理念构建和实践探索可以追溯到冷战期间。为防范以苏联为首的社会主义阵营的势力扩张,白宫整合了国家安全和国际传播等部门的力量,通过各类隐形手段对东欧国家进行意识形态渗透。(9)Jarol B. Manheim, All of the People, All the Time: Strategic Communication and American Politics, New York: M.E. Sharpe, Inc., 2019, pp.2-10.具体表现为,以维护意识形态安全为目标,将国际传播行动转入后台,将既有的以媒体为主的国际传播转变为以信息战、舆论战为主的具有隐蔽性的传播活动。在冷战结束之前,美国政府早已基于自身意识形态安全考量,有意将人际沟通、政治游说等非传统国际传播形式纳入其中。苏联解体的过程中虽然存在着西方国家的战略传播实践,但实际上苏联在意识形态安全政策上的重大失误是导致“红旗落地”的根本原因之一。20世纪90年代以来,基于对苏联解体的反思,学界首次将战略传播与意识形态的“非传统安全”治理连接起来,前者也被正式引入国际传播的理论和实践之中。

随着战略传播概念在学术界广泛使用,20世纪90年代,作为学科领域的战略传播研究开始超越企业传播视域,吸纳风险传播、安全治理等领域的研究资源。尤其是“政治营销”(political marketing)在西方学界兴起,政治传播开始大量借鉴来自营销传播领域的理论资源,战略传播开始纳入政治传播、国际传播领域的讨论中。

21世纪初,作为学科建制的战略传播研究开始成型,并生发出以企业为主体的“策略传播”研究和以安全治理为主要目标的“国家战略传播”研究等方向。(10)Jarol B. Manheim, All of the People, All the Time: Strategic Communication and American Politics, New York: M. E. Sharpe, Inc., 2019, pp.2-10.其中,以企业为主体的战略传播研究获得来自北美和欧洲国家营销传播学者的关注,并形成实践型战略传播研究的代表性“伞型术语”。在官方层面,国家层面的传播战略并不少见,包括韩国的“文化立国”战略和欧盟公共外交的“一致行动”原则。但以“战略传播”为关键概念开展传播行动主要是美国和北约,其中尤以美国的战略传播体系最具有代表性。“战略传播”概念在官方层面正式提出是在“9·11”事件之后,小布什政府时期,战略传播主要被用于应对恐怖主义威胁,维护美国本土安全。美国国防部在2002年正式采用“战略传播”一词,将其描述为“影响国防部对外传播工作中的关键受众”的一个重要手段。战略传播与当时美国所发动的反恐战争之间形成了相辅相成的关系,旨在通过媒体、人员往来等“软传播”方式避免新的“热战”出现。2004年,美国国防部下属的国防科学委员会发布《战略传播: 国防部国防科学委员会报告》,标志着这一概念进入官方主流话语体系。(11)Dennis Blair, M. Carns, V. Vitto, “Report of the Defense Science Board Task Force on Future Strategic Strike Forces,” Defense Science Board, no.1(February 2004), pp. 1-5.2007年美军《防务报告》所给出的战略传播定义最为经典且沿用至今,即“美国政府集中努力来理解并接触关键受众,通过国家权力机构各部门协调一致的信息、主题、计划、项目和行动,来创造、强化或维持有利于美国国家利益和目标的整体持续的行动过程”。(12)程曼丽: 《国家国际传播能力建设需具备战略视野》,《光明日报》2015年7月21日,第7版。

2008年全球金融危机爆发,美国政府的战略重点从中东的反恐战争转向亚太地区,通过实施“亚太再平衡”来制衡日益崛起的中国,战略传播的工作重点也随之转变。(13)吕祥: 《美国国家战略传播体系与美国对外宣传》,北京: 社会科学文献出版社,2011年,第5—30页。基于此,在奥巴马政府时期,战略传播的目标已经从“反恐”向“维护意识形态安全”转变。2010年,奥巴马正式向参众两院提交《国家战略传播报告》,形成由白宫主导的,统合军方、情报机构等各部门的国家战略传播系统。在战略传播的具体操作层面,2012年白宫发布的《国家战略传播构架(修订版)》进一步将战略传播的各种手段精细化,包括不同部门、行业主体在战略传播中的“同步执行”和“精心设计的传播和接触”,(14)赵良英: 《美国国家战略传播体系研究》,武汉: 武汉大学出版社,2017年,第30—61页。将包括电影、游戏在内的文化产品以及媒体、教育、公共外交、军事等各个部门与行业纳入战略传播体系中来,通过吸引全球“中间派”“温和派”力量,用市场手段培植全球舆论,以及以资本促成美国主导的全球文化的形成,进而达到主导全球舆论的目标。这一时期,北约也初步建立起战略传播。北约的战略传播工作主要是指北约基于战略与安全需求所进行的整合型传播,要求北约成员国就“共同安全”开展有序、一致的战略传播,主要与军事行动挂钩。

2016年以来,美国政府的战略传播部署仍然以维护“意识形态安全”为主要目的,但在工作重点上开始向互联网和社交媒体转移。2016年颁布的《波特曼-墨菲反宣传法案》开始重视社交媒体中多元主体在战略传播中的重要作用,将非政府专业人士与团体,包括全球记者、非政府组织等纳入战略传播体系当中。这一法案指导下建立的“全球互动中心”(Global Engagement Center)即为美国具体开展战略传播工作的职能部门,尽管名义上其首要工作重点是对其竞争对手发布的互联网虚假信息进行治理。(15)史安斌、童桐: 《从国际传播到战略传播: 新时代的语境适配与路径转型》,《新闻与写作》2021年第10期,第14—22页。总而言之,当前美国的战略传播已经超越其原本的“维护国家安全”的职能,甚至开始“越界”,通过干涉他国舆论以维护美国霸权。

值得关注的是,近年来,全球战略传播的“数字化”进程越来越明显,互联网巨头在其中扮演越来越重要的角色,政府部门与互联网公司开展紧密合作。这一点在俄乌冲突中显露无遗,北约针对俄罗斯发起社交媒体战役,掌握全球舆论主动权。另外美国国防部设立算法安全部门,维护网络基础设施安全,中央情报局(CIA)通过投资小型互联网公司影响全球媒体平台背后的资本运作与控制权。调查显示,在2020年美国大选中,脸书和推特员工通过个人捐款或向“政治行动委员会”(Political Action Committee)等机构捐款的形式,向民主党捐赠了数百万美元,(16)《美国分化: 社交媒体“一边倒”,网络虚假与仇恨激化社会矛盾》,2020年10月25日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681519705027051868&wfr=spider&for=pc,2023年4月25日。这意味着拜登执政团队与互联网巨头之间的幕后联系对美国国家战略传播的影响不容小觑。

三、 安全治理视域下的中国特色战略传播体系构建

(一) 总体国家安全观与“一体化战略”: 战略传播的理念指引

基于国家安全工作的战略需要,战略传播需进行语境适配,前者影响着战略传播工作的定位与发展路径。维护国家和社会安全是社会主义新时代的重要战略部署,在党的二十大报告中,“安全”一词共出现91次。2012年以来,西方国家有重回“冷战思维”之势,我国受到的全球意识形态挑战愈发严峻。面对这一复杂的外部环境,习近平总书记在2014年4月的中央国家安全委员会第一次会议上提出总体国家安全观。总体国家安全观系统性地梳理了我国面临的16类安全治理挑战,有机地整合了传统安全观与非传统安全观。在全球范围内,贯彻落实“总体国家安全观”有助于我国提升向全球提供公共安全产品的能力,参与全球安全治理共同体的建设,达到维护全人类共同安全的目的。

总体国家安全观为构建中国特色的战略传播体系提供了方向性的指引,即国家安全是由不同维度组成的有机整体,需要运用全局观和整体观去进行维护。其中意识形态安全会对政治、社会、经济等各个领域产生决定性的影响,因此安全治理中的“传播”环节并不仅仅起到沟通渠道的作用,其与国家安全中的治理环节紧紧相连。总体国家安全观的提出也决定了构建中国特色的战略传播体系不是简单复制英美等西方国家的模板,而是要结合中国自身的发展状况探索“语境适配”的发展路径。这为我国战略传播工作奠定了基调,也在学科体系上为我国的战略传播研究本土化提供前提,使本土战略传播研究与强调西方中心主义的美式战略传播区别开来。

从中央国家安全委员会第一次会议到党的二十大,总体国家安全观得以不断丰富和发展。这一体系构建了以国家总体战略为核心,以国家发展战略和国家安全战略为抓手的整体战略发展观,(17)苏彧、魏松: 《一体化背景下的国家安全战略能力探讨》,《国际安全研究》2019年第37卷第5期,第55—78页。强调政府部门应当具备充分利用现有资源来维护国家安全的能力,包括充分利用以国家文化软实力和国际传播能力为核心的“战略传播资源”,(18)唐永胜、佟明翔: 《结构型战略能力: 概念、来源与研究方法》,《世界经济与政治》2007年第4期,第13—18页。这为各类传播实践纳入“一体化国家战略体系”提供了合法性。(19)苏彧、魏松: 《一体化背景下的国家安全战略能力探讨》,《国际安全研究》2019年第37卷第5期,第55—78页。

(二) 本土语境下的战略传播关切

在总体国家安全观的指引下,战略传播对于我国的作用更多在于对内防范非传统安全威胁,对外参与建设全球安全共同体,两者对应着二十大报告提出的自身安全和共同安全。2009年,提升媒体国际传播能力建设工程开始稳步推进,从硬件建设层面入手,在主要国家布局媒体机构和站点,拓宽对外传播发声渠道。经过十余年的建设,覆盖世界主要国家和地区的“大外宣”格局初具规模,为保障意识形态安全和建设对外话语体系打下了前期基础。

2016年以来,西方民粹主义势力重新抬头,部分西方国家“祸水东引”,通过挑起贸易战等方式向中国施压。2020年全球暴发新冠肺炎疫情以来,西方社会更是出现反华高潮,多个民调数据显示,西方国家对中国的好感度已经降至新低。这些问题的出现也暴露了当前我国国际传播工作缺乏统一的战略化管理,说明了建设战略传播体制的重要性。面对以美国为首的西方国家早已建立起成熟的战略传播机制,以单一的媒体思维开展国际传播能力建设无法使我国在现有的全球舆论格局中占据先机。在这一背景下,为避免对外传播与外交政策脱节,国际传播应以“一体化战略”为标准,超越行政化主导、渠道建设等惯性思维,从形象工程转向战略传播,尤其需要将国际传播和公共外交等一系列工作整合到战略传播体系之中。

四、 新时代战略传播体系建设的框架与路径

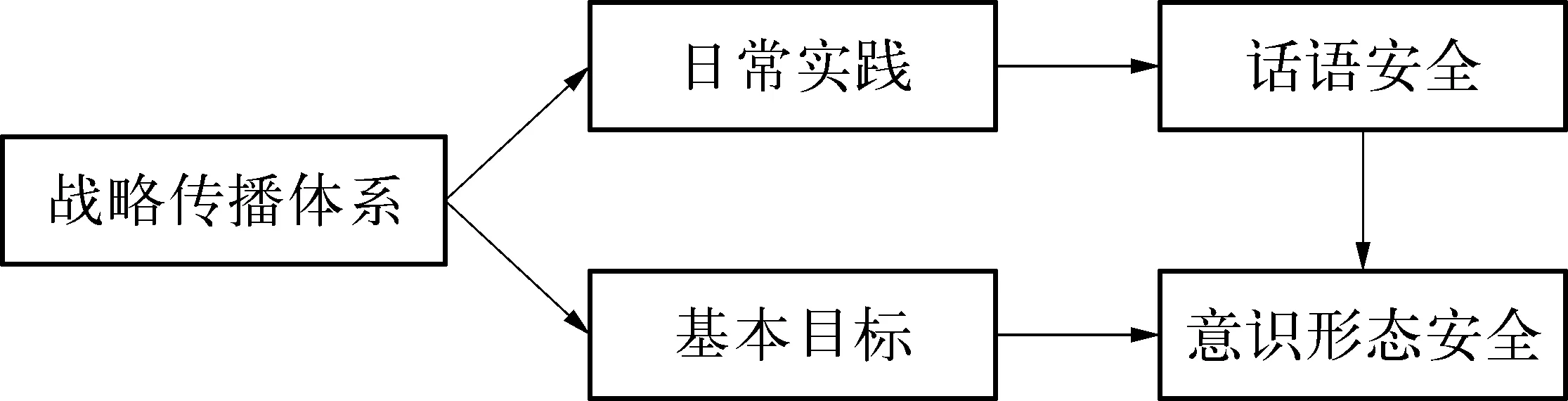

总体国家安全观打破了单一领域、单一视角的思维定式,(20)凌胜利、杨帆: 《新中国70年国家安全观的演变: 认知、内涵与应对》,《国际安全研究》2019年第37卷第6期,第3—29页。不仅关注国内安全治理,而且将国内安全与外部安全视为统一整体,重视国家安全治理与全球安全治理在逻辑上的统一性。为深刻理解总体国家安全观和“一体化国家战略体系”视角下战略传播的内容和功能,本文参照美国政治传播学者曼海姆提出的传播行动框架,(21)Jarol B. Manheim, Strategy in Information and Influence Campaigns, New York: Routledge, 2011, pp.120-145.结合已有学者对战略传播内容和功能的论述,(22)Janis Teruggi Page, Lawrence J. Parnell, Introduction to Strategic Public Relations: Digital, Global, and Socially Responsible Communication, London: Sage, 2017, pp.829-848.(23)J. P. Farwell, Persuasion and Power: The Art of Strategic Communication, Washington, DC: Georgetown University Press, 2012, pp.57-98.提出战略传播的“话语—意识形态”安全功能框架(见图1)。具体而言,战略传播既存在于组织的核心战略之中,同时又体现在组织日常的信息与非信息工作当中。在国家的安全治理中,战略传播主要起维护话语安全和意识形态安全的重任。维护话语安全存在于战略传播体系建设的日常实践层面,战略传播应建立针对不同领域可能出现的国际安全事件的应急机制,掌握“话语先机”;维护意识形态安全则是战略传播本质要求,在维护政治、经济等领域话语安全基础上维护国家整体意识形态稳定,防止意识形态冲突影响全球安全。

图1 战略传播“话语—意识形态”安全功能框架

这一分析框架为安全治理带来的重要启示在于,任何领域的安全治理都存在着话语和意识形态因素,两者不仅存在于传播层面,而且贯穿各领域安全治理始终,前者定义了当今人类社会所面临的种种全球性安全问题的性质和内容,决定了“中国方案”在全球安全治理体系中所扮演的角色;后者则决定了世界各国能否在尊重不同国家平等发展的基础上建立共同体意识,构建共同安全。

(一) 日常实践: 以人类命运共同体理念为核心维护话语安全

话语安全一直是国际安全治理的重要维度,是学者关注的重点。话语本身是一种权力,其建立在国家经济、政治和军事实力基础上,以文化、价值观为核心,影响着全球对于各类问题的认知与定义。话语权具有影响国际秩序的重要作用,因而在全球安全治理中有着十分重要的位置。话语安全是安全治理的重要组成部分,同时安全政策也需要通过话语来呈现,两者之间具有相互影响、相互塑造的关系。

首先,国家话语安全关系到本国各领域安全政策的制定与发布,(24)孙吉胜: 《“人类命运共同体”话语传播与国际安全治理》,《中国与国际关系学刊》2017年第2期,第30—32页。而全球话语安全则直接影响国家参与全球治理的过程。战略传播对话语安全的维护主要体现在两个层面。首先,从传播职能角度来看,战略传播对国家安全治理最直接的影响便是对于话语安全的影响,战略传播通过影响全球媒体议程以实现对于重要国际议题的解释和定义权。(25)孙吉胜: 《中国国际安全观话语的构建与传播》,《对外传播》2019年第1期,第45—47页。当今世界有很多全球性议题需要各国达成话语共识,如全球气候变暖的责任分配、传染病大流行的防范等。作为全球最大的发展中国家,我国近年来积极投身各领域的安全治理工作当中,在全球安全治理中发挥了重要作用。但同时我国在话语安全方面面临的挑战也日渐增多,例如西方国家在全球治理的各个场合对中国进行施压,如将“一带一路”倡议定义为非洲国家的“债务危机”,将华为的5G技术定义为“信息安全问题”等。有鉴于此,通过战略传播维护话语安全是我国维护发展安全的重要前提。

其次,愈发频繁的全球性风险正在威胁人类社会发展安全,全球各国需要建立一套普适性话语引导安全治理共同体的形成。而人类命运共同体是我国参与全球安全治理的方案,不仅代表着我国维护本国发展利益的决心,对于全球而言更是突破了西方国家对抗性话语的封锁,显示了我国参与全球安全治理的责任担当,成为我国开展战略传播的主要命题。

要在维护国家发展安全的前提下,基于人类命运共同体理念积极参与全球安全治理。从战略传播的视角来看,话语安全绝非仅与话语本身相关,人类命运共同体这一话语背后连接着中国参与全球治理的诸多实践。战略传播一直奉行着二八法则,即战略传播是20%的信息工作搭配80%的非信息工作,一切传播活动都应该配合战略传播的非信息工作,确保话语安全工作在安全治理的整个链条中都存在,应当在重要战略规划一开始便将传播逻辑前置,发掘非信息工作中的传播环节。人类命运共同体并非抽象的话语系统,而是由人类健康共同体、人与自然生命共同体等概念所组成的一整套话语体系,真实存在于我国在不同全球治理领域的实际贡献之中。

话语安全存在于战略议题的多个环节之中,而战略传播在议题开始传播之初就应对整个传播环境的各项政策进行把控。对此,我们应当突破话语安全的媒体视角,根据战略议题的不同属性从一开始就对议题进行分解,将传播环节前置,发掘非信息工作与推动构建人类命运共同体目标之间的联系。总而言之,战略传播不能由媒体、外交部门等单一类型主体执行,而是需要多元主体共同参与,需要充分利用我国参与全球安全治理过程中的各项战略议题储备,将其运用到战略传播的过程当中。

最后,战略传播是一种资源共享的传播活动,其传播主体与受众都具有多样化的特征,因此在确保话语安全方面也需要考虑话语的多重解读。战略传播从诞生之初便强调其是针对特定受众所进行的传播活动,是一种定向传播。在国际传播中,欲化解文明之间的种种冲突,求同存异,传播主体必须针对不同国家或地区的特定国情进行国家战略传播活动,从而增进国家间信任,推进我国各项战略方针的实施。

(二) 基本目标: 维护国家意识形态安全与构建全球传播新秩序

话语安全的更高层次是意识形态安全,话语是传播的基本单元,多个话语组成的意义构成了意识形态。(26)侯惠勤: 《意识形态话语权初探》,《马克思主义研究》2014年第12期,第5—12页。意识形态安全既存在于社会治理单元中,是维护社会稳定的重要前提,同时也是战略传播重要任务,是总体国家安全观的重要组成部分。中国共产党建党以来一直注重意识形态工作的重要地位,对内维护国内社会发展的稳定性,(27)田改伟: 《试论我国意识形态安全》,《政治学研究》2005年第1期,第28—39页。防范来自国外反共反华势力的颠覆和渗透;对外积极参与全球治理,以人类命运共同体理念为指引,弥合各国意识形态差异,促进全球合作网络的建设,维护全球安全。

战略传播在维护意识形态安全方面具有重要作用,关乎政治、经济稳定发展。尤其在苏联解体之后,各国都将维护意识形态安全作为国家重要战略,因此战略传播本身就是国家的一个重要战略部署。(28)Betteke van Ruler,“Communication Theory: An Underrated Pillar on Which Strategic Communication Rests,” International Journal of Strategic Communication, vol.12, no.4(2018), pp.367-381.美国政府将战略传播视为维护意识形态安全的一种重要手段,在美国的“绝对安全观”视角下,意识形态安全与军事安全均被放置在非常重要的位置。在现有的政治体制下,美国构建国家安全能力的核心目的是维护其全球霸权,(29)石斌: 《思想·制度·工具——美国国家安全体系的一种分析框架》,《国际安全研究》2021年第39卷第2期,第3—27页。所谓的维护意识形态“安全”实际上承担着维护意识形态“霸权”的工作,这一点从美国的战略传播的干涉性上也能够窥见。

与美国不同,在总体国家安全观的指引下,我国战略传播的核心目标在于维护本国的发展安全和亚太地区乃至世界的和平稳定,是具有全局性的战略传播,这种全局观建立在对于意识形态安全的整体判断之中。(30)Sophia Charlotte Volk, Ansgar Zerfass, “Alignment: Explicating a Key Concept in Strategic Communication,” International Journal of Strategic Communication, vol.12, no.4(2018), pp.433-451.相比之下,美国的战略传播体系走向维护本国霸权,表现出显著的攻击性和偏向性,而之所以如此,其根源在于美国对内部矛盾与外部矛盾的处理失调,国家内部的政治和经济问题被意识形态化,最终民粹主义崛起,政府不得不通过挑起国际意识形态争端转移国内视线。

进入全球化时代后,国家所面临的内外矛盾时而相互转化、时而相互制约,我国所提出的总体国家安全观有效化解了不同类型安全治理工作间的矛盾,既为战略传播定好整体基调,也防范了战略传播体系建设过程中存在的意识形态风险。例如,在气候变化以及传染病的全球治理中,政府要同时面临国内外舆论场带来的双重压力,需要在稳定国内民众情绪的基础上维护我国参与全球治理的决心,欲协调两方矛盾,服务国家战略的执行,就需要建立起国家战略传播的“双舆论场”思维,认识到意识形态安全视角下,对内传播与对外传播之间的平衡。

最后,通过强化战略传播,提升我国在国际新闻舆论场上的话语权,打破国际传播领域根深蒂固的西方霸权,最终达到建立新的全球信息传播秩序的目标。以美国和英国为首的西方国家一直操控着全球信息传播和舆论的走向,并以此为武器,对西方模式以外的多元化发展道路进行攻击和批判。作为全球最大的发展中国家,中国所代表的是当今在全球传播秩序下缺乏发声权的广大发展中国家的利益。我国通过全面推进共建“一带一路”推动广大发展中国家进行基础设施建设,提升“全球南方”在国际舆论场的能见度和话语权,改变长期以来全球传播的失衡。这一传统继承了我国所秉持的“和平共处五项原则”,是我国总体国家安全观的重要部分,即在尊重意识形态差异的基础上开展平等互惠的合作,而非强化意识形态的同质化。

五、 总结与展望

恐怖主义、极端主义、气候问题等非传统安全问题将在很长一段时间内作为全球性风险威胁着人类生存和发展。在人类命运共同体理念的指引下,我国已经初步建立起以安全和发展为核心议题的全球安全治理的“中国方案”,并且通过战略传播积极引导全球安全治理的重要议程。

对于战略传播的本土理论建设而言,考虑到我国仍然处于战略传播体系建设的初步阶段,且部分西方国家所建立的战略传播体系早已嵌入当今全球传播秩序之中,理解不同国家和组织的战略传播实践对我国维护外部安全,开展战略传播实践至关重要。同时,美国的国家战略传播行为有其历史根源,虽然名义上是维护国家意识形态安全,在战略传播政策执行上却主要服务于美国国家利益,缺乏普适性。当前美国战略传播的目的通常是干涉、保护、调整或破坏他国政治决策模式,无益于全球安全治理共同体的建设。(31)Monroe E. Price, Free Expression, Globalism and the New Strategic Communication, London: Cambridge University Press, 2015, pp.30-98.

长期以来我国学界多关注西方主流国家的战略传播实践,忽视战略传播概念的本土历史语境。有鉴于此,我们应在总体国家安全观以及“一体化国家战略体系”等的基础上,建立符合我国国家安全利益和全球安全治理走向的战略传播理论体系,对前文所论述的“国际传播”和“媒体融合”等国家战略进行整合,并对战略传播的全球理论进行本土化转译,从目标与手段、全局与局部、现在与未来三个维度擘画我国战略传播的未来,从而贯彻落实二十大报告提出的“加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能”的目标和要求。

- 上海交通大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 信息法益的刑法保护论要