基于科学探究能力培养的教学设计

田婷婷

摘要 以“噬菌体侵染细菌”的实验为例,基于智慧课堂的探究式教学模式主要通过问题引导呈现实验探究活动,实时展示学生小组合作,并利用教具模拟噬菌体侵染细菌的实验探究过程。此外,教师通过引导学生对比分析实验结果,总结实验结论,归纳实验成功的设计思路与方法,并加以运用,以提高学生的科学思维和科学探究能力。

关键词 智慧课堂科学探究模拟实验遗传物质

中图分类号 G633.91 文獻标志码 B

文件编号:1003-7586(2023)03-0055-03

1 教材分析及设计思路

“噬菌体侵染细菌”是人教版高中生物学教材《必修2·遗传与进化》第三章第一节“DNA 是主要的遗传物质”第2课时的内容,主要包括噬菌体侵染细菌的实验、探究烟草花叶病毒遗传物质的实验等,该内容在学生学习肺炎链球菌的体内和体外转化实验的基础上展开,对DNA是主要遗传物质进行了深入的探究。

本节课的教学依照“设疑导入-问题引导呈现探究过程-小组合作使用教具模拟噬菌体侵染细菌的实验过程-讨论实验结果-归纳总结-反馈运用”的教学程序,通过三个小组合作的探究活动,借助平板实现人机互动,创造轻松愉悦、积极主动的课堂氛围。在本节课中,教师强调生物科学史和科学研究方法的学习,让学生在获取生物知识的同时,体验科学探索的过程,领悟科学研究的方法,加深对DNA 是主要遗传物质的理解,从而提升了学生的科学思维以及科学探究能力,有利于发展学生的生物学学科核心素养。

2 教学目标

(1)通过推送与噬菌体相关的视频、图片,学生了解噬菌体的结构特点、寄生方式、培养方法等,更好地理解结构与功能相适应的生命观念,认识到生物学实验探究过程中选材的重要性。

(2)利用自制教具模拟噬菌体侵染细菌的实验过程,学生小组合作探讨实验过程中的相关问题,锻炼交流合作讨论和动手实践能力,提升科学思维和实验分析能力。

(3)通过一系列问题引导学生进行思考讨论,学生总结并运用科学的实验研究思路和方法设计实验解决问题,逐步养成科学探究的态度、方法和思维,提升科学探究能力,意识到正确运用科学研究方法的重要性。

(4)通过重温科学家的探索历程,学习科学家坚持不懈的科研精神,学生意识到科学发展需要几代科学家持续的探索,人类对遗传物质的认识是不断深化,不断完善的过程,总结实验中所运用的技术手段,了解实验技术在探究 DNA 是主要遗传物质过程中的重要作用。

3 教学过程

3.1温故知新,设疑导入

教师引导学生回顾肺炎链球菌的转化实验以及相关问题,指出艾弗里的实验结果不被认可的原因,激发学生思考:是否有更好的实验方法和材料来证明 DNA是遗传物质?

设计意图:激发学生的疑问,引导学生认识到科学探究的过程中充满各种挑战,科学的发现需要勇于突破传统。

3.2问题引导,呈现探究

3.2.1噬菌体侵染细菌的实验

教师展示噬菌体与大肠杆菌的图片,介绍噬菌体的结构特点、繁殖方式、侵染过程等,通过播放噬菌体侵染细菌的模拟动画,引导学生思考赫尔希和蔡斯选择噬菌体为实验材料的原因,并使用平板随机提问功能让学生回答。

学生活动:结合教材内容自主学习,通过观看视频,了解噬菌体侵染细菌的过程,思考选材原因。

设计意图:通过学生自主学习,观看视频,了解噬菌体的结构特点等,有利于学生形成结构与功能相适应的生命观念,认识到生物实验研究选材的重要性,也为后面的实验探究打好知识基础。

(1)探究活动一:如何标记噬菌体的蛋白质和DNA

教师指导学生阅读教材相关内容并思考三个问题:①什么技术可以在不分离蛋白质和 DNA 两种成分的前提下,跟踪 DNA 和蛋白质?②分别选择何种元素标记噬菌体的蛋白质和DNA?③如何获得含有放射性标记的噬菌体?

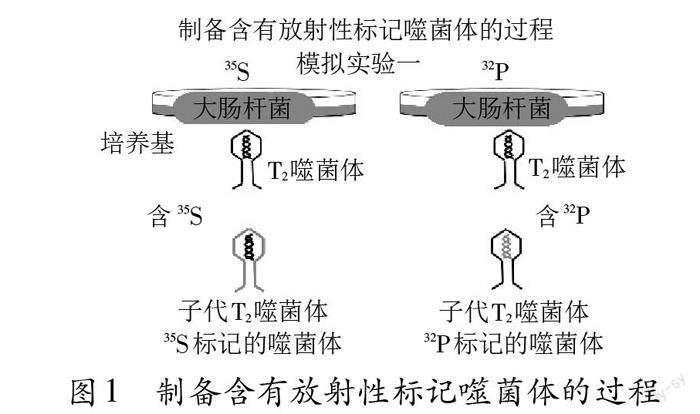

学生通过回顾所学知识,小组合作交流讨论并推选代表回答:①放射性同位素标记技术;②因为仅蛋白质分子中含有S,P 几乎都存在于DNA分子中,所以可分别用32P和35S标记噬菌体的DNA 和蛋白质;③ T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,不可以直接用培养基来培养T2噬菌体,必须先分别用含有32P 和35S 的培养基培养大肠杆菌,再用标记好的大肠杆菌培养噬菌体。

教师让小组学生代表使用平板展示并讲解分别用32P和35S标记噬菌体的实验过程(图1),并引导学生总结回答:用放射性同位素32P 和35S 分别标记噬菌体的DNA和蛋白质的目的是可直接地、单独地观察它们各自的作用。

设计意图:通过设置层层递进的问题引导学生回顾DNA和蛋白质的组成元素、同位素标记法以及病毒的生存方式,进而思考能够区分DNA和蛋白质的标记元素以及具体的标记过程,考查学生必备的生物学知识,培养学生的逻辑思维和知识的理解应用能力。通过该环节,学生明白科学家们设计实验的思路及原理,认同生物科学的研究和发展离不开技术的支持。

(2)探究活动二:模拟噬菌体侵染细菌的实验

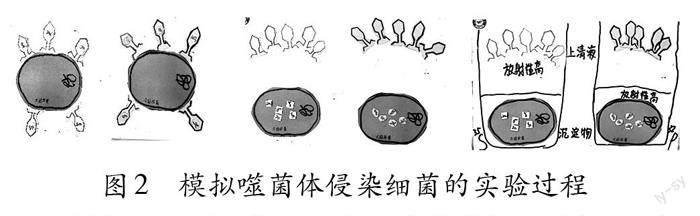

教师引导学生阅读教材中科学家完成的噬菌体侵染细菌的实验过程,结合图解,引导学生回答探究活动二中的两个问题:①实验过程中搅拌、离心的目的是什么?②离心后上清液与沉淀物中各有什么成分?

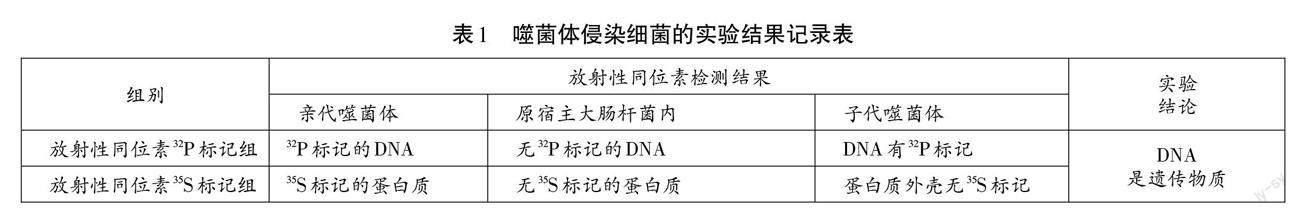

教师利用平板推送小组合作的模拟实验任务,安排学生分小组利用教具模拟噬菌体侵染细菌的实验过程。学生拍照上传模拟实验的结果(图2),并完成对实验结果与结论的填写(表1)。教师用平板实时展示学生模拟实验的过程,并请小组代表对模拟实验结果进行讲解。教师进行点评及对比分析实验结果得出实验结论:DNA是遗传物质。

教师引导学生将小组模拟实验的结果与科学家完成的真实实验结果进行比较分析,找出不同之处,并分小组思考讨论以下两个问题:①为什么科学家用35S 标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,沉淀物中会检测到含有很低的放射性?②为什么用32P 标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,上清液中会检测到含有很低的放射性?

根据学生的回答,教师归纳总结实验结论,让学生回顾总结实验过程中使用了哪些技术手段并思考讨论得出赫尔希和蔡斯实验成功的关键设计思路。最后,教师使用平板发布随堂检测题,学生完成后通过平板提交答案,教师可以实时查看学生的答题情况并进行分析点评。

设计意图:学生通过小组合作模拟实验并思考讨论相关的问题,重温科学家的探索之路,学生通过亲身体验模拟实验过程,并利用平板功能进行实时展示,锻炼了学生的动手操作能力,帮助学生更加深入的了解实验原理及过程。教师通过问题导向,任务驱动,让学生自主学习,小组合作讨论,增强学生分析问题和解决问题的能力。此外,小组合作利用教具模拟实验并通过平板功能实时展示环节的设计,增加了学生对生物实验的兴趣,从研究方法和结论中理解实验原理,有助于培养学生的科学思维,提高学生的科学探究和实验实施能力。

3.2.2烟草花叶病毒侵染烟草的实验

教师提出问题:DNA 是所有生物的遗传物质吗?接着,教师展示烟草花叶病毒的图片并讲述烟草花叶病毒的组成成分是RNA 与蛋白质,并不含有DNA,引导学生思考如何设计实验探究烟草花叶病毒的遗传物质。

教师用平板发布小组合作探究活动三:根据赫尔希和蔡斯实验成功的关键设计思路,小组合作,设计实验探究烟草花叶病毒的遗传物质。

学生小组代表讲述实验设计思路(图3),根据实验现象得出实验结论:烟草花叶病毒的遗传物质是 RNA。教师进一步举例并展示SARS病毒、HIV病毒、新型冠状病毒等的遗传物质也是RNA,并引导学生回顾科学家对遗传物质的探究历程。

设计意图:教师引导学生回顾科学家对遗传物质的探究历程中涉及的四个经典实验,不仅可以让学生领悟科学家的探索精神,了解科学探究路途的艰辛,同时让学生学会实验成功的关键思路并加以应用,锻炼了学生的实验设计能力,增强学生对生物科学研究的兴趣,培养学生的社会责任感。

3.3归纳总结,得出结论

教师提出问题:为什么说 DNA 是主要的遗传物质?根据学生的回答,教师总结归纳:对于具有细胞结构的生物遗传物质是 DNA,只有在 RNA 病毒中, RNA 才是遗传物质,进而总结出 DNA 是主要的遗传物质。教师通过平板推送随堂检测题,检测学生对相关知识的掌握情况,加深学生对DNA是主要遗传物质的理解,便于教师及时查缺补漏。

设计意图:教师通过对生物进行简单的分类,并分析其各自的遗传物质,总结归纳出绝大多数生物的遗传物质是 DNA,所以自然界中 DNA 是主要的遗传物质,让学生对遗传物质的本质形成了完整的认识,真正理解DNA是主要的遗传物质。

3.4总结方法,学以致用

教师讲述自变量控制中的“加法原理”与“减法原理”,引导学生小组讨论和交流,并举出生活中运用“加法原理”和“减法原理”解决实际问题的实例,锻炼学生应用所学科学方法解决实际问题的能力。

设计意图:通过总结科学研究的方法并提出问题,学生思考尝试运用科学方法解决生活中的实际问题,培养学生的实验与探究能力,将生物学知识运用到日常生活中,學以致用,落实生物学教学的社会责任。

4 教学反思

本节课以问题探究为主要教学方法,借助于智慧课堂的教学模式,以科学家探索遗传物质化学本质的科学史为主线,通过了解科学家提出问题、设计实验、分析实验结果、得出实验结论的过程,让学生初步形成探究的能力。同时,教师指导学生通过教具模拟噬菌体侵染细菌的实验,引导学生学会逻辑推理,重温科学家的探索之路,分析科学家的经典实验,从研究过程和结论中理解科学原理,学习科学家的探索精神,体会科学探究的基本思路和方法并运用科学方法设计实验,解决生活中的实际问题。在探究过程中,教师培养了学生的科学思维和科学探究能力,同时运用智慧课堂教学模式在资源推送、交流互动、评价反馈等方面及时性的优势,激发学生学习生物的主动性和积极性,提升学生的生物学学科核心素养。