我国央行数字货币研究的现状与展望

——基于文献计量方法

彭 廷, 杨晨思

(湖北工业大学经济与管理学院, 湖北 武汉 430068)

随着网络信息技术和数字经济模式的蓬勃发展,区块链、分布式账本等信息技术越来越广泛地应用于金融系统当中,越来越多的国家开始考虑央行数字货币发行的可行性和必要性[1]。国际清算银行(BIS)将央行数字货币(Central Bank Digital Currency)定义为:“央行主权货币一种新的数字化形式,是中央银行的负债,与已有法定货币单位相同,是交易的媒介与价值储存工具。”[2]2021年全球约有86%的国家正在开展与央行数字货币相关的研究和开发工作。我国最初将央行数字货币以“DCEP”命名。2021年7月,中国人民银行数字人民币研发工作组发布《中国数字人民币的研发进展白皮书》(下称“白皮书”)将我国央行数字货币定名为数字人民币[3]。目前我国数字人民币还没有正式运营,就数字人民币可能产生的影响没有进行实证分析的条件,而关于央行数字货币的研究已经有了一定的积累和体量。基于此,本文运用文献计量方法,动态追踪我国央行数字货币的研究热点和研究前沿,全局分析央行数字货币领域的研究现状,对研究者和机构、关键词、热点和趋势进行探讨,为央行数字货币研究和数字人民币发行实践提供参考。

1 数据来源和研究方法

本文以“中国知网”(CNKI)为数据来源,将“央行数字货币”的检索主题词设为“央行数字货币”+“中央银行数字货币”+“主权数字货币”+“法定数字货币”+“国家数字货币”+“数字人民币”+“人民币数字货币”+“DCEP”+“CBDC”进行检索。来源类别设为中文期刊,文献发表时间限定为2022年12月31日前。在检索范围内通过人工筛除与主题无关的文献,最终得到相关文献2053篇。通过设置来源类别为北大中文核心期刊、 南京大学中文社会科学引文索引期刊和中科院中国科学引文数据库,最终得到467篇核心期刊论文。数据检索日和收集日为2023年1月1日。

本文采用文献计量法,首先对主题为央行数字货币的文献进行统计分析,包括核心期刊发文量和总期刊发文量,旨在通过文献统计初步了解央行数字货币在我国的研究现状。在此基础上,通过文献计量法常用的Citespace软件进行可视化分析,对央行数字货币的研究内容和研究趋势进行讨论,包括作者共现、研究机构共现、关键词热点和前沿分析及聚类分析等。

2 我国央行数字货币研究的总体特征

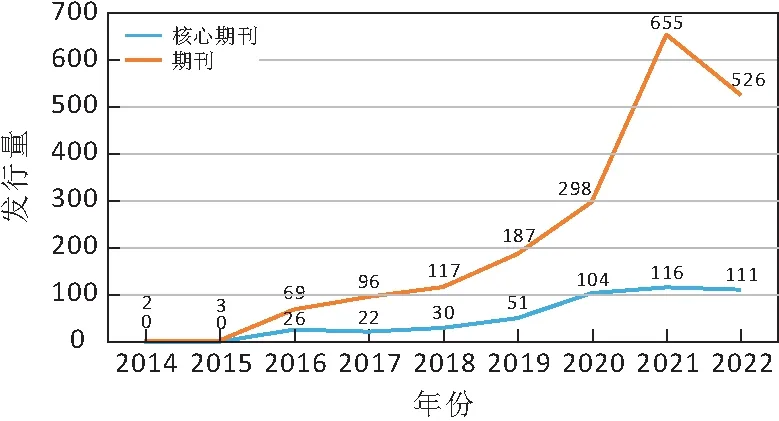

2.1 我国央行数字货币研究论文的年度分布

从图1可以看出,央行数字货币的中文文献在2014年首次出现,2016年后发文量快速攀升。2014年,我国成立法定数字货币研究小组,随后央行数字货币概念的研究开始出现,相关论文的发表数量呈逐年递增趋势,核心期刊发文量在2020达到最快增速然后趋于平稳,所有期刊发文量在2021年达到最快增速,2022年发文量减少(可能还有部分新发表的文献未同步到中国知网)。变化趋势表明,央行数字货币的研究已经引起了越来越多的关注,且还在快速发展。

图1 “央行数字货币”相关论文的年发文量

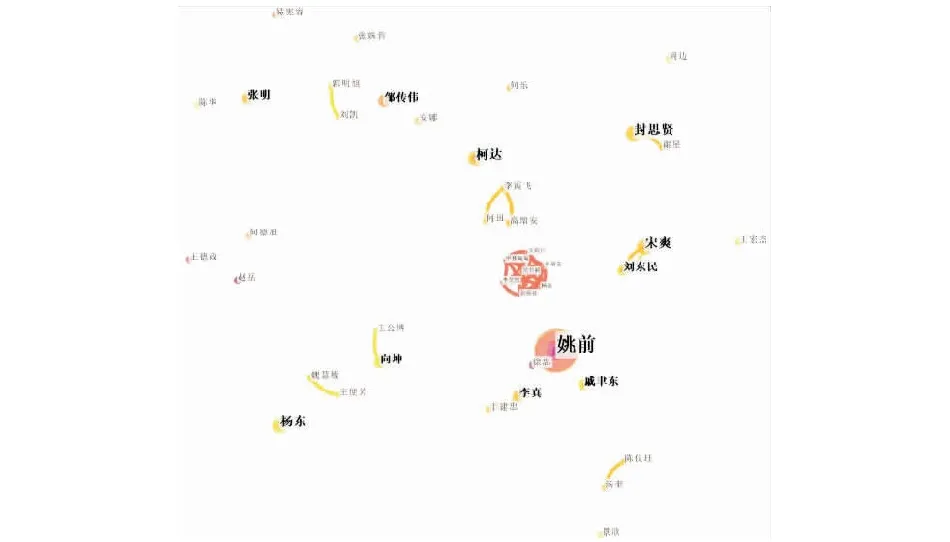

2.2 作者共现分析

从图2可以直观地看出央行数字货币研究领域作者发文量的多少及作者间的合作关系。

图2 作者共现可视图

利用Citespace软件对研究样本文献的作者进行可视化分析,其中代表作者数量的节点数为172,代表作者间合作数量的连线数为75,密度Destiny为0.0051,且密度较小,表明作者间的合作松散。发文量前20名的作者累计发表文献数量63篇,没有达到总发文量的1/5,可见我国央行数字货币研究的高产作者群仍在形成过程中。其中,发文数量最多的作者是姚前。作为原中国人民银行数字货币研究所所长,他一直致力于推动我国数字人民币的发展,不断深入研究数字人民币,发表多篇研究成果。

2.3 研究机构共现分析

通过Citespace软件对研究机构进行共现分析发现,开展央行数字货币研究的机构大体分为三类:高等学校经济和管理学院、法学院和以银行为代表的金融机构。如图3所示,中国人民银行数字货币研究所发文数量最多,这是因为该研究所是我国官方最早成立的数字货币研究机构。图中的连线可以清晰展示不同机构间的合作情况。整体来看,研究央行数字货币的机构间合作较少,没有形成较大范围的合作网络。

图3 研究机构共现可视图

这些研究机构主要位于我国直辖市或省会城市等经济较发达的地区,包括北京、上海、广州、南京、成都、沈阳等地。其中大部分城市参与了数字人民币的试点工作,因此,这些机构可以获得关于数字人民币更新的信息。

2.4 关键词分析

2.4.1热点分析利用Citespace软件进行关键词分析,选取词频≥10的关键词为高频关键词(表1)。

这些关键词反映了国内“央行数字货币”研究的热点。除了本文研究的主题词“法定数字货币”“央行数字货币”“数字人民币”“中央银行数字货币”之外,高频词大致可以分为三类:其一,与央行数字货币性质相关,包括法定货币、主权货币等,而比特币则是与法定数字货币性质不同的私人数字货币的代表;其二,与央行数字货币所处的背景相关,最初是“区块链技术”,然后是“金融科技”,而后是近年来持续升温的研究热点“数字经济”;其三,与央行数字货币可能带来的影响相关,且影响范围较广,包括对货币政策、金融监管、人民币国际化、国际货币体系和跨境支付的影响。上述三大分类基本体现了我国目前央行数字货币研究的重点。

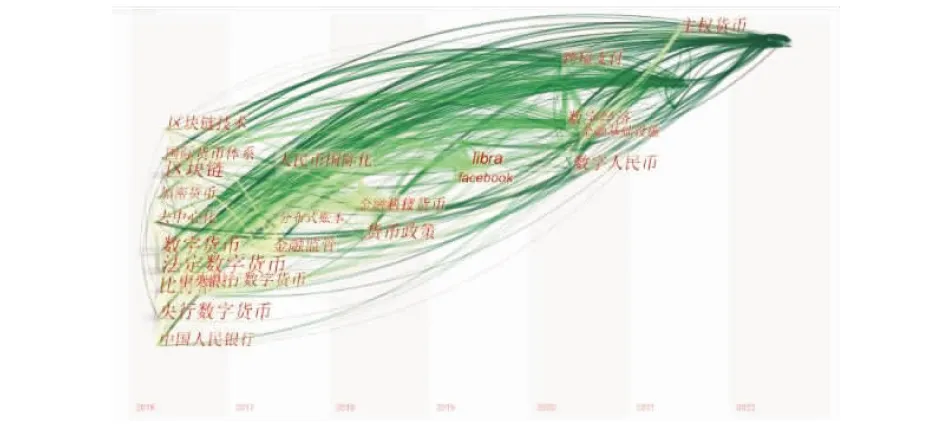

2.4.2前沿分析图4为“央行数字货币”高频关键词时间区域图谱,动态反映了不同时间节点学者的研究重点及变化趋势。

图4 高频关键词时间区域图谱

在研究初期(即2016年),学者们关注的重点是央行数字货币的概念与特征,包括数字货币重要的底层技术架构——区块链技术,以及区块链技术采用的分布式记账方式和去中心化的特点等。数字人民币是由我国央行发行的主权货币,最初在没有确定正式名称前,学术界在开展研究时使用的是国际学术研究通用的概念名称——央行数字货币(CBDC)、法定数字货币或主权数字货币。

2017年,学者们开始关注央行数字货币带来的金融监管和人民币国际化等问题,但同时仍继续关注央行数字货币的特性,包括加密货币特性和分布式账本技术。2018年,学者们研究重点逐渐转移到央行数字货币可能会对货币政策产生的影响。与此同时,学者们也关注到金融科技发展对央行数字货币的推动作用。2019年Facebook提出发行平衡币Libra的计划引发全世界范围内对数字货币的关注,此后学者们开始探讨Libra和其他私人数字货币与法定数字货币的区别与联系。但随着我国对虚拟货币监管力度的加强,学者们的研究重点又重新回到了央行数字货币本身。

2021年我国央行数字货币被正式命名为数字人民币,数字经济发展的大背景以及数字人民币的重要作用之一——跨境支付功能令人瞩目,学者们更加关注我国数字人民币推行的优势和前景。由“工农中建交”五大国有银行参与的数字人民币跨境支付结算项目——“货币桥”(m-CBDC-Bridge)正式落地,若能顺利推行,将有利于我国跨境支付的发展。该项目的落地也给予了学者研究数字人民币跨境支付更多的机会。

通过调整阈值,将突现关键词集中到前5个(图5)。5个关键词的突现强度均大于2,处于较高强度,表明5个关键词是前沿关键词。2016年突现的关键词数量多,分别是“比特币”“区块链技术”“去中心化”和“电子货币”,表明这4个关键词最早引发关注。

图5 突现关键词情况

但随着央行数字货币的运行框架的确定,学者的研究重点回归到央行数字货币本身的性质。“法定货币”在2018年成为突现关键词,这是我国央行数字货币区别于其他数字货币最大的特点之一,只有央行发行和调控的数字货币才能维持币值稳定,是真正意义上的法定货币[4]。

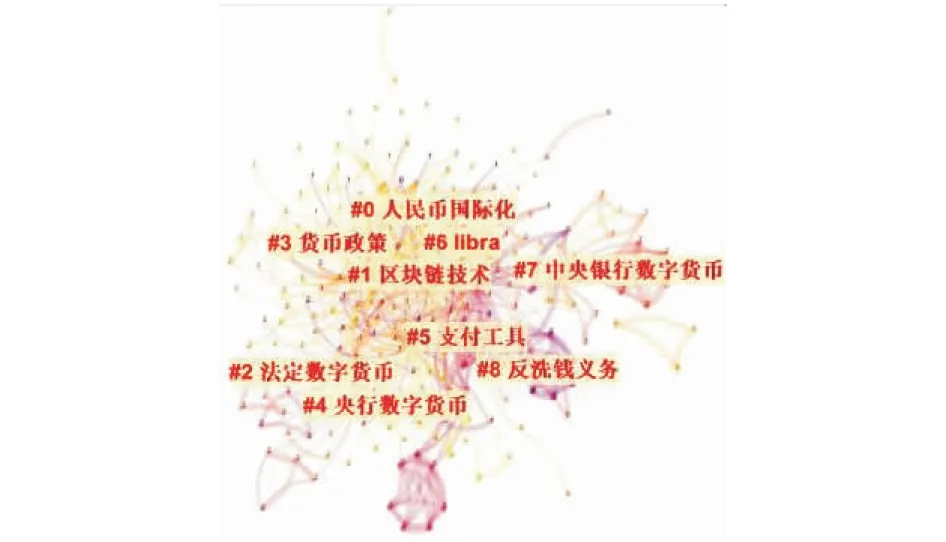

2.4.3聚类分析应用LLR对数似然比检验法(Log-likelihoodratiotest)对关键词进行聚类,绘制出“央行数字货币”关键词聚类分析图谱。图6中含有9个聚类。

图6 关键词聚类

9个聚类可进一步分为三大类。

1)央行数字货币的性质及技术特征:4个聚类 “#1区块链技术”聚类下提取特征词“不可链接性”“区块链”“智能合约”和“主权区块链”等。白皮书指出数字人民币通过加载智能合约实现货币的可编程性,极大地促进了支付业务模式的创新[5]。此外,借助区块链技术和智能合约的公开性和不可篡改特性,数字人民币发行、流通、储藏等环节能实现实时可视化可追踪,能助力宏观审慎监管和保证金融稳定[4]。

“#2法定数字货币”聚类包括特征词“加密算法”“分布式记账”“共识货币”和“区块链存证”等。央行数字货币使用区块链等加密技术时也可被称为加密货币,分布式记账和区块链存证功能具有不可篡改性和可追溯性,能助力央行数字货币的风险防控,具有积极正面的意义[6]。

“#5支付工具”聚类包括特征词“主权货币”“储备资产”“储备货币”和“分布式记账”等。央行数字货币由中央银行发行,是主权货币,因此也能作为储备资产或储备货币,这是其最本质的特征之一。应对私人数字货币对主权货币的冲击是目前多数国家研究央行数字货币的其中一个主要目的[7]。此外,央行数字货币作为储备货币或储备资产会对我国银行准备金和国外其他货币带来影响,与现有准备金形成竞争关系[8]。

“#6Libra”聚类包括特征词“货币职能”“facebook”和“CBDC”。随着Facebook提出发行数字货币Libra的设想,Libra于2019年开始出现在我国学者的研究中。相对于比特币,Libra的设计构想对央行数字货币产生了更大的冲击和挑战,从而引发了各界的担忧[9]。从无锚定的私人数字货币到以联盟链为发行架构的数字稳定币,再到主权背书的央行数字货币,数字货币的货币职能逐步得到完善[10]。

2)央行数字货币的监管:2个聚类 “#3 货币政策”聚类包括特征词“货币政策”“金融监管”“风险监管”和“金融稳定”。央行数字货币的发行能加强对货币流向的监管,提高金融监管效率[11],同时从货币政策方面促进金融稳定[12]。法定数字货币有助于提高货币政策的传导效率并降低利率水平,有效平稳物价和促进经济发展,进而降低金融风险,促进金融稳定[13]。

“#8反洗钱义务”聚类包括特征词“人民币管理条例”“保监会”和“中国人民银行”等。白皮书指出:我国央行数字货币具有“可控匿名”的特征,数字人民币遵循“小额匿名、大额依法可溯”的特性,促进反洗钱、反恐怖融资[5]。数字人民币为中国人民银行监管资金流动、监控异常交易提供了有效工具,可以帮助主管机构有效掌握资金信息,从而履行反洗钱义务,杜绝非法交易[14]。

3)央行数字货币带来的影响:3个聚类 “#0人民币国际化”聚类包括特征词“全球化”“国际货币体系”“跨境支付”和“新冠肺炎疫情”等。近年来,多国央行都在积极研究央行数字货币对国际货币体系的影响。我国学者认为,数字人民币可以促进我国人民币在境外的适用范围,对人民币国际化具有积极的影响[14]。新冠疫情在全球范围蔓延使得实物现金存在携带病毒的风险,社会“去现金化”预计将进一步加速,现金数字化的必要性也成为全球关注的焦点,因此新冠疫情可能在一定程度上促进了央行数字货币的发展[15]。

“#4央行数字货币”聚类包括特征词“商业银行”“应用场景”和“电子政务”等。白皮书中确认数字人民币采用央行通过商业银行发行的“双层运营”模式,使得商业银行成为央行数字货币运行过程中的重要参与者。数字人民币可以进一步打破支付的空间界限及软硬件的约束,极大地拓展了货币的应用场景和范围[16]。数字人民币还可以运用于电子政务领域,有助于解决电子政务高质量发展的痛点——资金流通的追根溯源,通过区块链记录资金流向,可以一定程度上减少洗钱、逃漏税等行为[17]。

“#7中央银行数字货币”聚类下包括特征词“发达经济体”“全球金融危机”和“基础设施”等。不同经济体对央行数字货币的态度和关注点有所不同。新兴经济体研究和发行 CBDC的意愿大于发达经济体,且新兴经济体更加在意CBDC支付效率和金融普惠性提升;而发达经济体更注重CBDC的支付安全性及其对金融体系稳定性的影响[18]。

3 我国央行数字货币研究趋势

观察期“央行数字货币”相关研究的发文量呈现出逐年增长的趋势,作者间的合作不充分,高产作者群仍在形成过程中。主要研究机构间开展了一些合作研究但并不紧密,这些基本情况表明我国“央行数字货币”的研究处在研究的增长期,越来越多的学者和机构开始关注“央行数字货币”及其产生的影响。

我国“央行数字货币”的研究热点包括:与发行底层架构相关的区块链技术;比特币、Libra等与央行数字货币同属数字货币的私人数字货币;央行数字货币的性质,包括法定性和主权背书;央行数字货币可能带来的系列影响,例如人民币国际化、货币政策、跨境支付和金融监管等。而“央行数字货币”的研究前沿则与央行数字货币的研发进展趋势相似,从最先关注其性质和技术特征,发展到对其可能产生影响的关注。

2020年数字人民币开启试点工作,数字经济发展的大背景以及数字人民币的跨境支付功能成为众多学者的研究热点。将会有越来越多的学者关注数字人民币对现有金融机构的影响及其跨境支付观念。

4 结束语

随着对数字人民币研究的深入,研究成果数量会不断增长,数字人民币相关知识的普及面也在扩大。相关机构可以加大数字人民币的宣传推广力度,助力其试点与落地。对央行数字货币的研究,从最初关注央行发行法定数字货币的目的和动机转向研究央行数字货币可能存在的法律问题。近年来,学者又将研究目光集中在央行数字货币对宏观经济的影响、对传统银行体系带来的挑战和试点情况分析等方面。而最新的研究热点则是我国数字人民币对跨境支付带来的影响。在数字人民币正式发行后,对央行数字货币的研究可以更多地结合数字人民币的实际试点情况,更深入地分析数字人民币对实体经济、传统金融体系和终端用户带来的影响,为我国数字人民币的落地发行提供理论参考和更加有价值的建议。