沭水城迁

苏嘉靖

每座城都有故事,却非每座城都有历史。

我的家乡是苏北的一座小城,石榴花香,沭水泱泱。它不常体会江南的歌舞升平,也少闻西北的变徵之音,南船北马的见识使得这方水土所育之人平添了几分豁达、包容、平和与中庸。

“太上,不知有之。”这是老子的一句话。内心笃实之人,无须外力支撑,所以,即便“不知有之”,亦得自为“太上”;而臻于“太上”,便平静自然,知与不知,丝毫于己无涉。吾为太上,不显于外,不示于内,不修于容,不达乎己。为无为,无为而为。

小城之人,或许一直默默跟随一种“太上”的信念而生存,不求他人“亲而誉之”,千年以来,俗事于世俗,于无为中修业修己。读书于晨起,熙攘于午后,叫卖于巷口,灶起于屋后。

看,远处走来一人,西边老徐家的小妮子二燕放学了。军绿色挎肩书包在身后跳动,那节奏像是要跟上主人蹦跶的碎步。大人们常说,东关到西关,十里不转弯,小城的兴旺可都在这条路呢。二燕日日走这条路,却日日都有看不够的景。

拐进路口,头一家有个胖大婶。她那一头干练的短发打着发油,一丝不乱。二燕每次经过,都给她家的猫喂米花。二燕站在窗角,在窗沿上小心地撒下米花,然后看着猫咪轻踱漫步过来寻吃。有时看得久了,就把腰间的书包放在膝盖上,蹲下去托着腮帮子慢慢欣赏。一日,胖大婶听见脚步声,跨出门槛,看到一个小丫头蹲在自家窗沿边,一手摸着猫咪傻呵呵地乐,一手不时变换姿势压住放在膝上的书包。

第二天,二燕在窗沿下看到一个小板凳。起初不敢也不好意思坐,二燕还是或站或蹲,喂一会儿猫咪就匆匆走了。后来,二燕每天放学都要来这里坐一会儿,猫儿也每天早早地等着这个小主人。渐渐地,二燕每天离开时都要绕到后窗玻璃前向扎着围裙的胖大婶挥一挥手,大婶也会停下手里的活儿冲二燕笑一笑,点点头。再后来,猫儿死了,二燕的心空了好久,可是每天放学还是一样过来,在窗外挥一挥手。窗里的人还是会笑一笑,点一点头。

这一笑,就是十年。

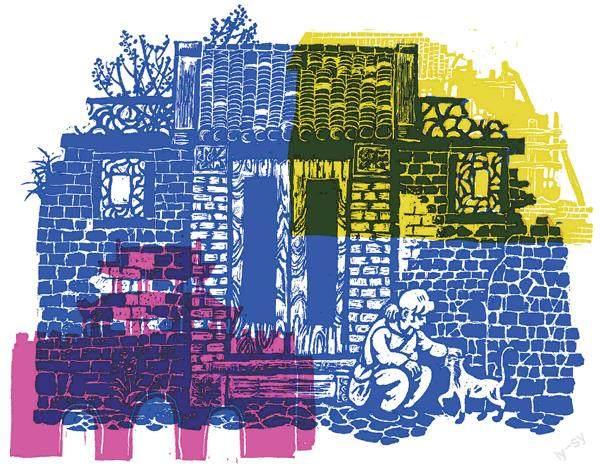

往前走,是一排青砖碧瓦巷,灰蓝的屋顶鳞次栉比。一路过去,每隔十来米就是一家深院,一人多宽的廊道幽静深远。捉迷藏的孩子可以在这里尽情玩耍,他们躲进的或许就是同一片屋檐下的另一个空间。每一道廊口都值得驻足,望进去,石板上镂空的雕花有牡丹秋菊,也有龙凤福寿,中间或敞或闭的一道道木门,如同连接着流水光阴的驿站。二燕的心都要化了。小时候爱听《聊斋志异》故事,石瓦巷的青砖花刻同尘封的过去总是能给孩童莫测的神秘。每日走过,二燕都要绕那么几道廊子,好在心里荡一荡这种神秘,如同美酒微醺,不愿早早醒神。

这一绕,就是十年。

两旁伸出的青瓦留下一条狭长的天道,细雨从中卷起一幕水帘,倚墙而走的人无须打伞,一路到家衣服也不曾淋湿半点。一次回家的路上,二燕捡了半块落有苔藓的青砖,没有人注意它,也没有人在意失去它。从北向南,再从南向北,穿过两道廊院,深院里的人家茶香饭香,既真实又仿如仙气缥缈,夹杂着青砖苔藓的清气,二燕内心如同小城一般怡然安宁。

长大后,二燕去过北方,也去过南方。环顾四方,她更加领悟了沭水淮河的中和、中庸给生活在这里的人们带来的智慧与勇气。

春来秋往,燕子年年要飞回。

她总是归心似箭。走过当年进出的校门,二燕拎上两斤北方特有的驴打滚给潘姨——当年的胖婶儿。夕阳将潘姨鬓角的斑白照出金色,不知她是否还能健步如飞。她给二燕端来两只四脚凳,轻巧地放在门前窗沿下。低腰搁置的一瞬间,仿佛时光逆行——穿梭的青砖瓦巷,熙攘的追逐打闹,幽深的一进进廊院……一切如电影般在二燕脑海闪现。

“吃了这块糕就去前面看看吧,西边已经拆到沈叔家了。”二燕的回忆被潘姨打断,嘴里嚼了一半的年糕碎从嘴角掉落下来。

二燕来不及再去走一遭通向沈叔家的长路。只要二燕在,脑子里的风景就在。二燕疯了一样往家里跑,不再是颠跳着的小碎步。

院里左起第六只花盆底下……在!还在!

二燕忍了一路的泪,终于“吧嗒”一下打在十年前捡起的半块青砖上。从前,青砖碧瓦的深邃引着二燕走近了历史;如今,历史学的功底送给她一双穿越往事的眼睛。透过苔藓的色泽及砖孔的密度,二燕便能判断出这块砖烧成于民国以前,应该说这极有可能是一块清代的砖,或者更久远。

二燕一本一本查阅地方志,一家一家问询老街坊。她要的不只是答案,她想要告诉发动推土机的人,再等一等——等一等祖辈远去的背影,等一等小城芬芳的人情。

但半个月后再去,远远的,灰尘漫天,扬起了一片北方才有的雾霾。两个老工人一前一后地抬着个大木架子,穿梭在工地里运输着最后的垃圾。经过二燕身旁时,二燕倏然转身——那一排排曾经被雕刻成画、风情万种的梨木廊门,现下却颠簸在途,正以这样一种方式默默终结自己的使命。廊门吱吱作响,仿佛为自己尘封百年的往事作最后的交代。

潘姨、沈叔和其他街坊挤在办公室,拆与不拆早有定论,剩下只有能不能留的请求。这里的新房不属于他们,他们只能住得远一点,再远一点。

几年后,二燕家的小院也在轰鸣声中倒塌。匆忙搬迁时,新址的楼下,一老一少正在为门前花圃的边界、归属吵得不可开交。污言秽语并没有惊扰到两旁行人悠闲的脚步,直到楼上推开一扇窗:“这都有没有素质?吵架也不看看地儿,我闺女睡觉呢!”二燕低了头,终于安静走过,没有说话。

人来人往的街头,车水马龙,一排排高耸的建筑挺直了腰杆骄傲地宣示辉煌。二燕觉得陌生,但也很是熟悉。陌生,是因为变化;熟悉,是因为它统一的名字——城市。

正走着,二燕一眼看到远处的潘姨,就在那一瞬间,心头突然一暖。可潘姨迟迟没有看见她。叫住潘姨,二燕蹙眉看她,只见她鬓角垂下的银发凌乱地贴在脸上,灰蒙的眼睛在看见二燕时生出两点晶花。接过潘姨手中的袋子,二燕拦了辆车送潘姨回家。路上,潘姨跟二燕说,她现在住到了孙家巷,还好,不算出城,“就是……”潘姨低了一下头,拿手捋了捋耳边的垂发,很快又抬起,“就是老街坊们很少再见了。在咱们这片的,如今只有赵家、荣家他们几户,只有他们排上了号,还能守着这块儿。你沈叔和徐奶奶搬去了北面城郊。我家那口子有一天路过老街,看见老太太站在街口,说是回来给她老头子指指去城北的路……”

二燕抬头望着天,嘴角抽动。“那,其他人呢?”顿了几秒,她问。

“哦,隔壁那个孙老头,原先死活不愿意跟女儿去国外,说过不惯那种抬头连只鸟都不认识的日子。这不,上个月家里刚给办齐手续出国了!原先老跟你一块儿钻巷子的杨婶家的大小子,毕业做了几年生意,听说混得不错。头些年也像你一样,没事儿就在咱那片儿转悠。听他妈说,他本来打算把他那什么公司迁过来,这一拆迁,他妈就劝他别回来了。也是,老家拆了,到哪儿不一样?”

送走潘姨,二燕回家收拾了行囊。

她学了历史,现在却越来越不懂哪里才有历史,只觉着书里书外都是尘封的故事——故事而已,终将随风散去。如果刺痛了最软的心灵,踩踏了最好的人情,那么低沉过后的人们也会再抬起头,同远方的人一起搭建一座座华丽又冷淡的城市。

这样的城市,没了守家守业的人,没了传子传孙的情,自然就没了历史。

说到底,有人、有情,才有历史。

二燕走了,带走了当年捡的那块砖,很少再回来。

(陈 曦图)