一个乡村的文化礼堂

顾春

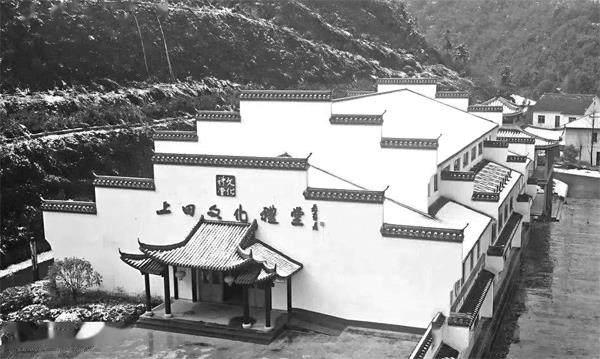

上田村文化礼堂

浙江省杭州市天目山脚下,一座村落普普通通,依着横牛线公路蜿蜒而布,四顾皆青山,清清溪水流。

走进村子,又有些不一样:村文化广场居中,演出厅、乡治馆、剧场、文昌阁、议事廊、天目学堂一应俱全;不足2000人的村子,舞蹈队、武术队、书法队搞得红红火火,每天都有活动。

自从10年前杭州市临安区板桥镇上田村建起乡村文化礼堂,变化悄然发生。

整理村史、唤醒记忆,村庄有了固定文化场所

潘曙龙刚担任上田村党总支书记时,着实有些头疼。

村头村尾离得远,村民碰面少,凝聚力不强;打架斗殴风气蔓延,管束难;村里没有产业,经济基础差。潘曙龙上门走访时,还曾被村民沉着脸拒之门外。

怎么破局?細心的潘曙龙注意到,村里一位退休老师经常热心地教村民学书法,村里的书法角吸引了许多人。

思来想去,潘曙龙想到了“文化聚人”,“文化也许能把人凝聚在一起,给村子振兴带来希望”。

很快,女子锣鼓队建了起来。锣鼓队有了名气,经常受邀外出演出,队员集体荣誉感越来越强。

给潘曙龙吃过“闭门羹”的村民也在锣鼓队里。“再路过这个村民家时,她特地追出来,请我进门喝杯茶。”潘曙龙很感慨。

效果不错,“文化聚人”成了村干部的共识。不过,新问题又摆到眼前:村里缺活动场所,村民活动有时在村委会前面的空地,有时在公路边,活动开展很受限制。

能不能建一个固定文化场所?此时,临安正启动“绿色家园、富丽山村”建设,区领导来村里走访听说这个想法后,非常支持。

2012年,上田村的文化礼堂有了雏形:一个大房间,一个简易舞台,再摆上几张桌椅。

有村民议论,这是不是整空壳子,乱花钱。

“文化礼堂雏形建起来后,是不是持续投入建设?当时争议大,有压力。村‘两委也觉得,光是跳跳舞,确实单薄了。”潘曙龙回忆。

文化礼堂,不能只有硬件设施,还要有文化内涵。经过探讨,村“两委”一致决定,从村子的历史文化里找答案。

上田村姓氏里,最多的要数钱姓和刘姓。村里历史积淀深厚。刘氏家族明代出过4名进士,钱氏家族是钱王后裔,祖传十八般武艺,功夫好。一文一武,被提炼为上田村特色文化。

村里请来老教师和了解情况的村民组成“文化顾问团”,到临安区档案馆等地梳理村史,找出村里各大姓氏的记载、家谱里的族规家训,提炼文化精神,形成村训民约。

悠久文化被一一挖掘出来。比如,刘氏家族,过去每户人家添了人丁,都要种两棵树,分别是代表刚正的青冈树和寓意清白的白果树,提醒孩子长大后无论做人做官,都要清白正直。同时,村里组织老年人“讲老古”,从神话传说到祖辈故事,村里原来哪里有个亭,哪里有座桥,都认真记录下来。

深挖文化根脉,给了村民极大的自豪感和认同感,文化礼堂的建设也逐渐有了眉目,村史廊、励志廊、武术廊、书法廊……都列入了计划。

聚人气、提心气,十几支团队轻轻松松演“村晚”

渐渐地,文化礼堂成为上田村最有人气的地方,原先提出质疑的村民也成了常客。

在活动室里,书法队天天“在线”。村书法协会有140多名会员,其中多人是省、市、区三级书法协会会员,2013年,上田村还成为“浙江书法村”。

武术、戏曲、舞蹈、锣鼓、太极……村里十几支文艺团队特别活跃,轻轻松松就能演出一台“村晚”。

丰富多彩的文化活动充实了生活,一些陈年陋习自然消弭。

村民郑彩华在村头开了30多年小店:“过去村民爱聚在小店门口打牌赌博,为了这个,经常有两口子吵架,这几年都看不到了,村里的矛盾纠纷都少了。”

建起来的礼堂,还能如何发挥作用?一起家庭纠纷,引起潘曙龙的注意。

上田村外来媳妇多。一个外来媳妇叫来老家亲戚闹离婚,事情闹大了,潘曙龙带着村干部赶到现场,发现她嫁过来3年都没有熟悉的邻里或村民。“矛盾起因是鸡毛蒜皮的小事,如果她能向我们求助,甚至只是发发牢骚,可能都不至于闹到离婚。”潘曙龙说。

自此,村里有了“新人礼”。每场“新人礼”,潘曙龙都着正装上台,代表村里送上贺礼:一套文房四宝、村训、村歌,和所有村干部的电话号码;新人们接受赠礼,读村训,仪式朴实而庄严。

临上小学的孩子,则接受“开蒙礼”。孩子们登台,在老师示范下,工整写下“人”字。一旁,主持人高声朗读:“一撇一捺,立于天下,学字习礼,正气浩大。”家人们则在台下共同观礼。

武术,成了“文武上田”的亮点。“十八般武艺”被列入浙江省非物质文化遗产保护名录,文化礼堂专门有个厅堂,陈列着上田村传下来的十八般兵器。

武术队教练李奇生武艺高强,能把村里最古老的兵器舞得虎虎生风。“到寒暑假,不仅本村孩子,还有不少外地孩子慕名来习武强体。我肩上有重担,不但教功夫,更教做人道理,传承好老祖宗的文化!”

“文化礼堂一台戏”兴村富民

村风渐好,环境渐美,村民想在家门口就业致富的呼声越来越高。

村干部跃跃欲试:“过去人们觉得,浙江农村富庶,才能养得起文化礼堂。咱们村要反过来,探索用文化礼堂反哺农村经济,用‘文化礼堂一台戏富民!”

20世纪70年代,村里曾经组织过一个武术团。村民巴如明记忆犹新:“他们的表演,跟杂技一样精彩!钻火圈、后空翻、人叠人,过去到别的村庄表演,村口都放鞭炮迎接。”

于是,村里重组“武术团”,把武术排练成表演,去掉特别危险的节目,一亮相就引来掌声雷动。

过去,村里的年轻人都选择外出打工,守着好山好水,全村没开出一家像样的民宿、农家乐。

“我带着村民外出学习了一圈,回来大家意见特别一致,吸引游客来这吃、住、游。不突出文化特色,哪留得住人!”潘曙龙说。

村里策划,整合当地餐饮特色,推出“文武十八碗”。挖掘内涵,讲好这“十八碗菜”背后的文化故事;文化礼堂里,全村善掌勺的村民来了一场厨艺比赛,一致叫好的小菜,作为标准供大家学习。

开门迎客,美丽乡村的建设思路越来越清晰。文化,成为上田村发展的“牵引器”。以文化为锚,一个环境优美、乡风文明、经济发展的新农村,生机勃勃。

(摘自七一网 七一客户端/《经济日报》)