“興”字新释*

韩 文 博

(四川大学历史文化学院 四川大学古文字与先秦史研究中心)

提 要 关于“興”字之释,有五、六种观点,但不论从形、音、义任何一方面仔细推敲,均存在较大偏差。興、同并见于甲骨、金文,但形、义各有所本,且在同一甲骨组内,興所从与同字根本不同,只是到了较晚期的甲骨文中,興添了“口”符才与“同”相混,但興所从之“口”亦可省略。然而,同自文字之初便“从凡从口”,且所从之“口”符不可或缺。另外,音韵上,興属晓纽蒸部,同属定纽东部,二者不能相通;字义上,興作众手抬(抱)举几、案而興起之义;同从凡从口,作会同、同一之义。因此,興所从并非同字。

1.问题的提出

关于“興”字所从为何,目前主要有以下五种不同的看法,现将观点简述如下。

第一,“興”从同说。这一观点最早源于《说文》,持这一观点的主要有唐兰、郭沫若、王子杨等。唐兰(2008:527) 认为:“从两手持,即挏之本字。”郭沫若(2002:281)认为:“为(興)之省,盖从舁从同省也。”王子杨(2013:6-30)认为“興”所从“、”为“同”,援引王占奎之观点,指出“同”为“竹筒”之象形,若然,则尚需解决如下问题。其一,目前所见青铜觚不论重量抑或大小,一人举持足矣,何劳两人(多人)抬持,且其并无可用于抬持之耳或系;其二,本文所举诸多興所从之字形与改释为“同”之字截然不同,此恐难以用简单的组类差异笼而统之。裘锡圭(2000:1-7)在对卜辞中的“肩 有疾”研究后指出,读“凡”的有人认为象“盘()”,有人认为象“帆”,读“同”的可能跟桶、筒的初文“用()”有关(興)所从的 有人认为象抬重物的工具,可见裘锡圭也认为“興”所从之字尚难以与“肩 有疾”中的“”字直接等同。第二,“興”从盘说,“興”象四手各执盘之一角而興起之。持此观点者主要有商承祚(2008:341)、李孝定(1992:80)等。第三,“興”从凡说。持此观点者主要有杨树达、叶玉森。杨树达(1983:90)认为:“甲文作,象众手共举一物之形……明是甲文凡字……叶玉森谓其字象船帆之形。”第四,“興”从舟说。李孝定(1970:829)认为:“契文作…字从舁从般,般即《周礼·司尊彝》之‘舟’。象两人举般興起之谊也。”第五,“興”所从非舟非盘,陈世骧(1970)力主此说。

可见“興”所从究竟取象于何物,莫衷一是。各家观点之曲直,上引诸论均各有评判,此不赘言。纵观甲金文“興”字所从,作“、、、、、、、、、”形,不仅与“凡、舟”有别,而且虽与“、(同)”所从之“、”近似,但区别亦显,“同”所从之、两竖画屈曲不一,两横画靠上且距离很近;而興字所从之、、两竖画或同曲或同直,中间两、三横画多相去较远,另有作填实和“、”形者。目前,学者认为“肩/(旧释‘凡’)有疾”之“、”为“興”字之简省,此无可疑,然“肩凡”之“、”是否为“同”字则可商,因为在同一组类中“興”字所从之字与“同”字相差悬殊,如师组“興”作而“同”作;出组“興”作而“同”作;何组“興”作而“同”作;无名组“興”作而“同”作。足见,甲骨文中之“同”字从从口(见下文字形部分),与“興”所从“、、、、、、、、、”区别甚明。且就读音而言,李孝定(1992:80)认为“興、同音读悬远,興不能以同为声也”。另外,“盘”“同”(按:从“同”者认为乃青铜觚之形象)等皆小物,观其器物之大小,何由两人或多人抬举,与“興”之字形作众人抬起一重大之物者不类。若仅从取象角度考虑,从“同”(青铜觚/竹筒)之说最不可信。

综上所述,不论“興”所从为“同”为“盘”为“凡(帆)”为“舟”抑或“非舟非盘”,取象于“竹筒”“盘”或“舟”与“凡(帆)”,于“興”之形音义均未洽,故有必要对此重新加以考究。

2.興、同字形及用法

興字和同字在甲骨文中均已出现,其后为西周金文所继承。興所从是否为同,它们之间是否有关联?要解决这一问题,首先要从興、同最初的形、义入手。

2.1 興字字形、用法分析

(1)己卜,叀子興往妣庚?(《花东》53,子组)

(3)壬寅卜瑴,贞:興方氐羌,用自上甲至下乙?(《合集》270,宾一A)

(4)贞:[王]比興方伐下危?(《合集》6530,宾一A)

(5)壬子卜,贞:亚克興有疾?(《合集》13754,宾一B)

(6)丁卯宾卜,贞:岁卜不興,亡匄?五月。(《合集》339,宾二)

(7)乙亥扶,用巫今興母庚允史?(《合集》19907,师大字)

(8)辛亥卜,興司戊?

辛亥卜,興祖庚?(《合集》22044,午组)

上揭(1)(2)辞用作“人名”;(3)(4)辞作“方国名”;(5)(6)辞作“动词”,(7)(8)辞作“祭名”。

(9)興。(《集成》7461、9129、9465、9499)

(10)興父辛。(《集成》8616)

(12)興作宝鼎。(《集成》1962)

综上可知,甲骨文中的興字,多用作方国名、人名、祭名和作为动词;在商周金文中用作族名或人名,与甲骨文中的用法相同,其字形亦然。甲金文中之興字所从大多作“、、、、、、、、、”形,到稍晚时作“、”形,与同字始终有着明显的差异。

2.2 同字字形、用法分析

综上可见,甲金文中之同字,从凡从口,一脉相承。刘心源(2005:151)认为:“郑同媿鼎之字,即《说文》之同字,许慎认为从口会意。苗丽仙云:声。此从,非字……盖同从凡口会意(凡者多也),凡亦声。”又林义光(2005:539)认为:“《说文》云:同,合会也。从口。按古作(同尊彝)、(郑同媿鼎)、(散氏盘)。从口凡。与咸从口戌同意。”杨树达(1983:92)对比甲金文中的同字后指出:“甲文同字亦从凡,更取同之义类字咸、合、佥、皆四文之构造申证其说云耳。”观同字自甲骨文始,其上所从皆为凡,下为口,以上刘、林、杨氏之说皆可信。

3.興字取象于“几、案”一类的用具

虽然关于興字取象问题有多种不同的说法,但从字形、字音、字义方面综合考虑,都难以令人信服。我们认为興字所从可能为几、案一类的用具,几、案作为古人用来祭祀、宴饗、依凭的重要用具见诸很多先秦古书,但由于大多为木质而难以保存,故而在考古发掘中极少见到西周以前之实物,但在此后却常有出土。

3.1 字形、字音、字义方面的证据

目前尚未在商周甲金文中发现确切的“几”字,这为我们的对比研究带来了一定的困难。但中国文字一脉相承,从甲骨文到金文、战国文字、篆隶发展演变的脉络十分清晰,战国文字作为商周文字与秦汉文字之间的中间环节对于考释古文字意义非凡,这为学人所共知。

就其义而言,興有兴起、作、盛、喜等义。《说文·舁部》:“興,起也。”,象众手将几、案抬起。“抬起”这种行为即为作。古人席地而坐,几、案用以依凭,如《顾命》之“凭玉几”,《战国策》之“凭几据杖眄视指使”。若要起身则要凭几以助力。又《庄子》“隐几而坐”“隐几昼瞑”,此皆依靠用以休息。古语有“夙兴夜寐”,可能与几作为休息时的依凭、依靠有一定关联。《小雅·斯干》:“下筦上簟,乃安斯寝。乃寝乃興,乃占我梦。”郑笺:“興,夙興也。”(王先谦,2020:651)另外就“興”字的引申义“興盛”“興喜”而言,《诗·狼跋》“赤舄几几”疏云:“几几然盛服以行礼。”(王先谦,2020:546)又因几、案用以宴饗,故有興喜之义。

3.2 传世文献的相关证据

《周礼·司几筵》有云:

凡大朝觐、大饗射,凡封国、命诸侯,王位设黼依,依前南乡设筦筵纷纯,加缫席画纯,加次席黼纯,左右玉几。祀先王、昨席亦如之。诸侯祭祀席,蒲筵缋纯,加筦席纷纯,右雕几。昨席筦筵纷纯,加缫席画纯,筵国宾于牗前亦如之,左彤几。甸役则设熊席,右漆几。

凡丧事,设苇席,右素几。其柏席用萑黼纯,诸侯则纷纯,每敦一几。凡吉事变几,凶事仍几。

可知,几不仅种类多至五种,且其功用、大小、形制也有差异。首先,就其种类而言,郑注云“五几,左右玉、雕、彤、漆、素者”,又云:“几以木为质,因其质无饰者,谓唯缀以贝玉,而不复雕刻其木也。”(孙诒让,2016:1541-1564)《 书·顾命》记载“牗间……黼纯华玉仍几。西序……缀纯文贝仍几。东序……画纯雕玉仍几。西夹……玄纷纯漆仍几。”此正与《司几筵》所记相合。所谓玉、雕、彤、漆、素者皆其装饰也。

其次,就其功用而言,主要有依凭、祭祀、宴饗。第一,依凭。《司几筵》贾疏云:“云左右者,惟于王凭及鬼神所依,皆左右玉几。”《书·顾命》云:“甲子,王乃洮頮水,相被冕服,凭玉几。”《庄子·齐物论》:“南郭子綦隐几而坐……”《庄子·知北游》:“神农隐几阖户昼瞑,婀荷甘日中奓户而入……”《战国策·燕策一》:“则若己者至,凭几据杖,眄视指使。”此皆作依凭之用。第二,祭祀时用以依神、停尸、承放祭品。如《礼记·曾子问》:“奠币于殡东几上。”《礼记·檀弓下》:“有司以几筵舍奠于墓左。”孔颖达疏:“几,依神也。”(孙希旦,2020:260)又《天官·太宰》:“享先王亦如之,赞玉几玉爵。”注:“玉几,所以依神。”(孙诒让,2016:148)以上皆作祭祀、依神。如《荀子·礼论篇第十九》:“卜筮视日,斋戒修涂,几筵、馈、荐、告祝,如或饗之。”杨注曰:“几筵,谓祝筵几于室中东面也。馈献牲体也。荐进黍稷也。”(梁启雄,2012:275)又《吕氏春秋·不苟论第四》:“命有司除庙筵几而荐之。”以上皆用于盛放祭品也。第三,宴饗、置物。如《诗·大雅·公刘》:“跄跄济济,俾筵俾几。”又《诗·大雅·行苇》:“或肆之筵,或授之几。肆筵设席,授几有缉御。”以上皆用于宴饗。此外《子华子》云:“庶羞百品杂进于盘几而咽不下,无为于贵馔矣。”知几亦可供置物。

最后,就其大小、形制而言,《司几筵》贾疏云:“凡几之长短,阮谌云:几长五尺,高三尺,广二尺。马融以为长三尺。”又《正义》 云:“《曾子问》孔疏及聂氏《三礼图》引阮图,并云:几高尺二寸。与贾所引不同。”(孙诒让,2016:1542)值得注意的是贾氏、孔氏均引自阮谌,却大小各不相同,此当非引文有误,而可能是他们所见之几本身有大小、广狭之分。

综上,《周礼》传为周公所作,又《顾命》所记亦为周初之事,它们所记几之种类繁多、用途广泛,可见其应是商周时期古人生活中较为普遍的一种用具。

3.3 出土文献的相关证据

从殷墟出土的大量制作精美的青铜器酒器、食器可知,在商代饮宴、燕饗之风应较为浓厚,而这种燕饗活动常常是祭祀活动的一部分。在宾组和何组卜辞中有一类较为特殊的卜辞,其文作“王燕叀吉”或“……燕叀吉……”。

(13)戊寅卜事,贞:王燕叀吉?(《合集》5251)

(14)壬子卜事,贞:王燕叀吉?八月。(《合集》5280)

(15)甲申卜何,贞:王燕叀吉?(《合集》27830)

(16)丙寅卜彘,贞:王往于夕祼不遘雨,燕叀吉?(《合集》27861)

(17)辛酉卜壴,贞:王宾若,燕隹吉,不遘雨?(《合集》27382)

(18)贞:王燕叀吉,不遘雨?(《合集》27840)

徐中舒等(1989:1528)认为此燕“用为燕饗”之意,其言可从。(16)辞贞问王于祼祭后举行燕饗很吉利,不会遘雨?(17)辞贞问王于宾祭(礼)后举行燕饗很吉利,不会遘雨?此皆记商王举行盛大燕饗之事者。

此外,更为明确的宴饗卜辞在甲骨文中已较多见,从占卜内容可知,这里的“饗”绝不能解释为“尚饗”之饗。

(19)贞:叀多子饗于厅?(《合集》27647)

(20)甲寅卜彭,贞:其饗多子?(《合集》27649)

(21)叀王饗,受祐?

叀多子饗?(《合集》27644)

(22)叀多尹饗?

叀多子饗?(《合集》27648)

(23)叀多生饗?

叀多子?(《合集》27650)

(24)元簋叀多尹饗?大吉。

弜币饗,叀多尹饗?(《合集》27894)

(25)弜饗?

王其饗在厅?(《合集》31667)

(26)王自饗?(《合集》6234)

以上卜辞,有王自饗者、饗多子者、饗多尹者、饗多生者,所饗之地点则在厅。正如徐中舒等(1989:1014)所言,此饗均作“宴饗”之意。综上,燕饗,饗多子、多尹、多生的记载表明,它们是商人生活中必不可少的祭祀、礼仪活动。据《司几筵》记载,在这些重大的祭祀、礼仪活动中几、案是必不可少的用具,因此我们相信,在商人的生活中几、案也一定是存在的,那么“興”取象于几、案一类的用具也不无可能。

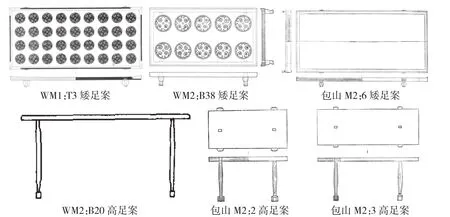

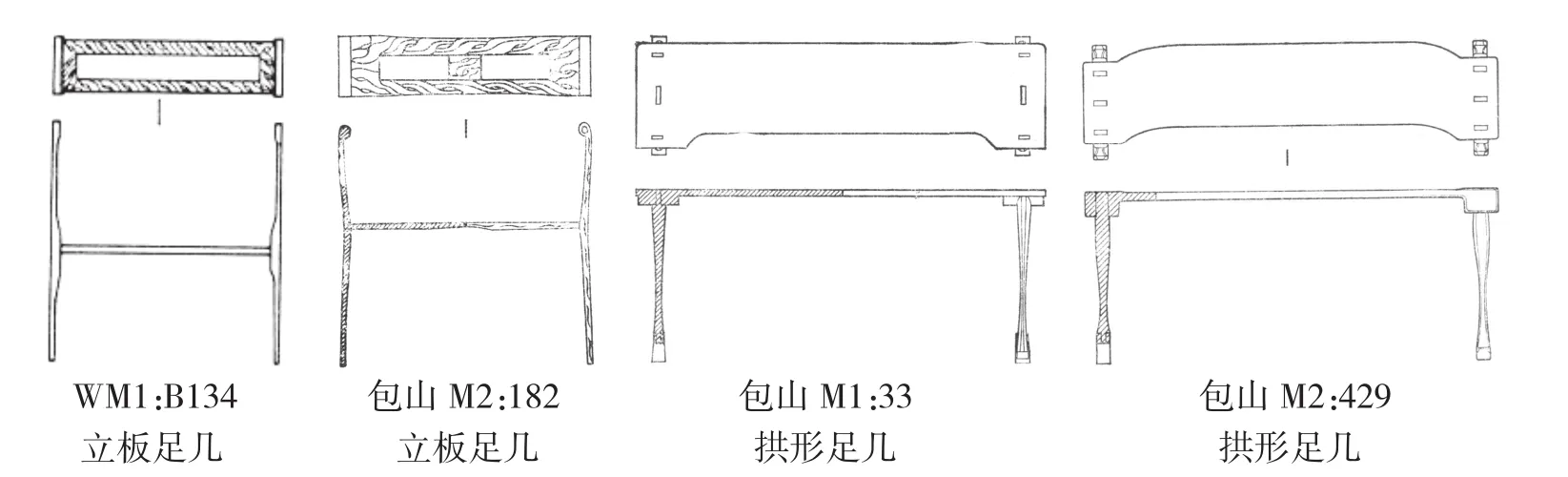

由于几、案大多为木质,很难长期保存,因而目前尚未发现商周时期的几、案实物,但在此后的东周墓葬中,几、案成为重要的随葬品常伴随出土,这为我们了解商周时期的几、案形制提供了重要参考。由于几、案出土数量众多,且本文仅是举其形制说明“興”字取象问题,故而不一一列举,仅以望山楚墓、包山楚墓所出为例。

下揭望山及包山楚墓之年代虽为战国时期,但随葬几、案之形制当有悠久之来源。限于篇幅,关于其形制及大小等可详参《包山楚墓》(1991:32,125,131,133)及《江陵望山沙冢楚墓》(1996:89,91,145)二书。

首先,从功用上来讲,几、案常配合使用,以上望山、包山楚墓中几、案成为一种固定的组合同出一室足以为证。其次,就形制论之,其面板或作长方形、弧形、内凹而四周凸起形者,而这与興字所从、、(长方形),、(弧形),(内凹而四周凸起形)正好相合。另外,興所从有作者,则与立板足几十分相似。最后,几、案之大小方面,重大者需多人抬举,轻小者一人可摄中抱持。图1、2所举WM1:T3、WM2:B38、包山 M2:6、包山 M2:3、包山 M2:429、包山 M1:33 等从尺寸、重量、形制等方面考虑,其移动时需多人抬举,望山WM1:T3、包山M2:6案四角有铺首衔环,实为多人抬举之明证,興字大多作者正取象于此;WM1:B134、包山 M2:2、包山 M2:182 几等从尺寸、重量、形制等方面观之,其移动时只需一人抱持即可,興字作者当源于此。

图1 望山、包山楚墓出土的漆案

图2 望山、包山楚墓出土的漆几

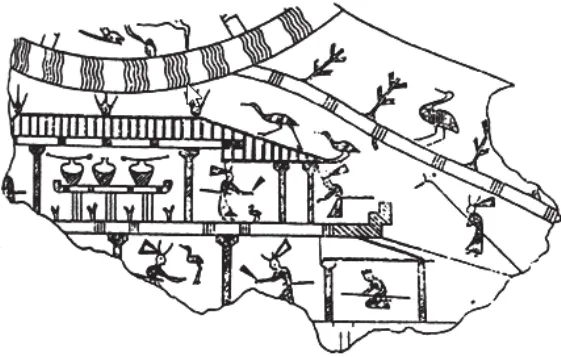

更为重要者,我们在战国时期的印章和铜器纹饰上发现了古人如何移动和使用几、案的有力证据。下面仅就与本文之论证甚密者举例如下,其余可参见林巳奈夫(1989:339-342)。

3.4 出土铜印及铜器纹饰中的相关证据

关于巴蜀铜印中的图像(图3),四川省文化厅等(2009:69)指出:“印面中部为两人抬一案状,案下为罍。”这表明几、案的移动确如前文所述,需两人抬举。图4中有一亭,亭之正中有一几、案形用具,上置酒壶三,壶上有斗(勺)形挹酒器。同样,图5最左侧亭中也有一几、案形用具,旁有两位侍者,其中一人正在挹酒。以上均为宴饗场景。由此可知,几、案的确是燕饗活动中必不可少的用具。此外,图5正中间亭中,正举行宴饗活动,有一人跪坐于席上(当为主人),后有一名侍者执扇,前有三名侍者向其进献酒和食物。值得注意的是,这位跪坐在筵席之上的主人,其身前侧有一弧形几,左手依凭其上,其形制与包山M1、M2拱形足几相同。

图3 新都县马家乡出土巴蜀铜印

图4山西长治分水岭M 12铜匜纹饰

图5 凤翔高王寺出土铜壶纹饰

综上,出土实物不仅证明了几、案用作宴饗、依凭的重要功能,而且也为几、案的具体使用提供了确凿证据,亦由此印证了興字取象于几、案一类用具的合理性和可靠性。

4.结语

综上,我们从形、音、义及相关传世文献、出土文献、出土实物等多方面的研究可知,興、同二字各有所本,音、义也各不相同。因此,我们认为“興”所从可能并非“同”字,其取象非帆非舟亦非盘,而应是几、案一类的用具。《说文·木部》“:案,几属。”《玉篇·几部》:“几,案也。”几、案不仅形制上具有形似性,而且其功用也具有互补性和互通性,在考古发掘中几、案往往作为一种固定的组合同时出现,可见其关系之密切。