农村居民消费、医疗卫生水平与减贫效果研究

——基于“新”整体性治理模型框架的实证分析

王磊

(中国海洋大学 国际事务与公共管理学院,山东 青岛 266100)

2020 年中国成功解决了绝对贫困问题,为世界带来了宝贵的减贫经验。2020 年10 月26 日至29 日,党的十九届五中全会指出,“完善共建共治共享的社会治理制度,扎实推动共同富裕,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感,促进人的全面发展和社会全面进步”[1]。从绝对贫困问题的解决,到相对贫困治理问题的亟待解决,特别是多维相对贫困的治理问题的提出,对我国下一步相对贫困的脱贫攻坚战具有深远的理论指导意义。当前,国家提出“建立多层次社会保障体系”[2],所以国家对农村居民消费情况、医疗卫生水平等予以高度重视,这与当下中国成功解决了绝对贫困问题有着密切重要的联系。

首先,农村居民消费情况涉及国内消费大循环问题,是市场在资源配置中发挥决定性作用的重要体现与重要因素;其次,医疗卫生水平则反映了我国医疗卫生基础设施的建设情况,是我国社会主义制度优越性的一个体现;最后,减贫效果是体现我国减贫经验的一个重要指标。正因为无论是农村居民消费情况,还是医疗卫生水平,都与减贫效果的研究紧密联系,所以基于“新”整体性治理模型框架,研究展开农村居民消费、医疗卫生水平与减贫效果的实证分析,从而进一步提升我国农村居民的减贫效果,为我国、为世界提供更多、更好的减贫问题综合治理经验。

当前,城乡居民基本医疗保险使农村中老年群体的贫困脆弱性显著降低了3.04%[3]。其中,“基层组织+合作社”模式的减贫效果最好[4]。一方面,大病保险有效减少了因病致贫、因病返贫的现象[5]。另一方面,有研究表明,农村金融发展可以通过提高收入、教育和医疗三大中介变量而有效地缓解贫困代际传递[6]。此外,城乡居民养老金能够有效缓解收入和资产贫困[7]。更重要的是,由于存在“倒U 型”关系,只要继续支持发展低水平地区,推动其尽快越过拐点,同样能实现减贫脱贫[8]。从研究方法看,目前国内关于减贫效果的已有研究主要侧重于定量实证分析,探究减贫效果的具体影响[9⁃12],建立绿色减贫指标体系[13]。其中,有学者认为中国工业化促进的经济快速增长是减贫的重要动力[14]。

本研究采用1978-2018 年《中国统计年鉴》的公开数据,从“新”整体性治理模型框架出发,农村居民消费水平和医疗卫生水平两大方面对农村居民减贫效果的影响机制。其中,边际贡献具体彰显在以下三个方面:第一,从解决公共治理问题的碎片化着手,探究如何实现减贫治理的“新”整体性治理之路,丰富了公共治理领域中整体性治理理论的内涵;第二,将农村居民消费水平与医疗卫生水平整合到一起,从理论分析框架层面,构建了“新”整体性治理框架下减贫模型,实证检验两大方面对农村居民减贫效果的影响机制;第三,深入探究了农村居民消费、医疗卫生水平与减贫效果的数理与计量关系。本研究结论将为农村居民消费政策与医疗卫生政策的出台与制定提供理论依据和政策建议。

一、研究假设

相对贫困治理的效果状况与国家出台积极的财政支出政策有关。缪言等认为精准导向的积极财政支出政策能够提升相对贫困的治理效果[15]。积极财政支出政策,与扩大农村居民消费水平有着重要联系。而农村居民消费水平与农村居民人均消费支出全部密切联系,是其中一个重要的测度指标。总人口增长意味着农村居民生活水平和收入水平的提高,所以,农村居民减贫人数也会大大增加。劳动人口增加量下降意味着农村居民单位劳动力减少,换言之,劳动生产率提升。劳动生产率的提升则更多是因为科技在农村居民生产中的投入,这也是农村居民生活水平和收入水平提高带来的结果,所以,农村居民减贫人数也会同样大大增加。因此,在此次研究过程中,农村居民消费水平使用“农村居民人均消费支出全部、总人口增长、劳动人口增加量”衡量。

基于以上分析,本研究提出研究假设H1a、H1b和H1c:

H1a:农村居民人均消费支出全部会对减贫人数产生显著的正向影响关系。

H1b:总人口增长会对减贫人数产生显著的正向影响关系。

H1c:劳动人口增加量会对减贫人数产生显著的负向影响关系。

相对贫困治理的效果状况与所得税体系密切联系。正如宋颜群和胡浩然在研究中发现的一样,所得税体系、间接税体系以及医保报销系统加重了贫困[16]。所得税体系的完善,有助于国家在医疗卫生水平提升方面的加大投入,所以医疗卫生水平与相对贫困治理的减贫效果状况有着紧密联系。随着绝对贫困问题的解决,绝对贫困线计算的贫困发生率也应当随之变动。而绝对贫困线计算的贫困发生率下降,农村居民贫困发生人数下降,农村居民脱贫减贫人数随之上升。童天天和周一鸣通过实证,认为应该充分发挥社会保险的减贫作用,确保贫困人口都能享受社会保险扶贫的政策红利[17]。所以,充分发挥社会保险的减贫作用,5 岁以下儿童死亡率也会随之下降,农村居民脱贫减贫人数也会随之上升。此外,农业卫生科学技术的进步也会使得卫生技术人员数量的下降,同时农村居民脱贫减贫人数也会随之上升。因此,在此次研究过程中,医疗卫生水平则使用“绝对贫困线计算的贫困发生率、5 岁以下儿童死亡率、卫生技术人员数”衡量。

基于以上分析,本研究提出研究假设H2a、H2b和H2c:

H2a:绝对贫困线计算的贫困发生率会对减贫人数产生显著的负向影响关系。

H2b:5 岁以下儿童死亡率会对减贫人数产生显著的负向影响关系。

H2c:卫生技术人员数会对减贫人数产生显著的负向影响关系。

那么,基于此,借鉴戴建兵等[18]关于减贫政策效果分析框架的研究,本研究引入“新”整体性治理框架,研究农村居民消费、医疗卫生水平对减贫效果的影响,从而为向其他国家和地区推广我国成熟的减贫政策提供建议。

二、基于“新”整体性治理框架的减贫模型

(一)整体性治理的概念

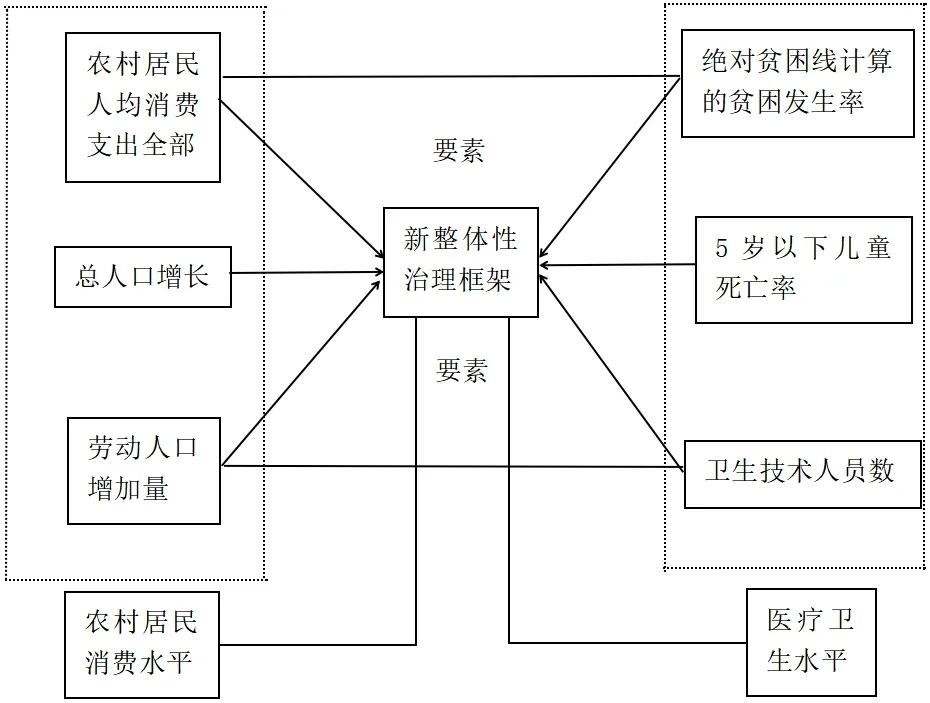

整体性治理的概念,起源于佩里·希克斯的著作《整体性政府》[19]。竺乾威认为,“整体性治理着眼于政府内部机构和部门的整体性运作,主张管理从分散走向集中,从部分走向整体,从破碎走向整合”[20]。其中,“破碎”与“整合”是整体性治理的两个核心点[21⁃24]。这样,将整体性治理的概念(即跨部门、跨区域、跨行业、跨领域,将“破碎化”的治理方式转变并整合成一个综合性的治理机制)引入到分析框架中去,为下一步的实证回归模型增加理论支撑,形成概念模型与实证检验相结合的模式,极大地完善了此次科学研究。目前,戴建兵和王磊借鉴平衡计分卡理论,构建突发性风险视域下整体性治理模式框架,并使用结构方程模型对整体性治理模式框架开展实证分析[25]。本次研究则借鉴戴建兵和王磊的研究方法(即借助平衡计分卡(BSC) 理论,将整体性治理模式框架划分成仿真模式、政策模式、考核模式、定位模式和共享模式这五大模式。所以,此次研究将借助平衡计分卡理论,将“新”整体性治理框架下的减贫模型要素设定为:“农村居民人均消费支出全部、总人口增长、劳动人口增加量、绝对贫困线计算的贫困发生率、5 岁以下儿童死亡率、卫生技术人员数”这些指标),构建基于“新”整体性治理框架的减贫模型。

(二) 基于“新”整体性治理框架的减贫模型

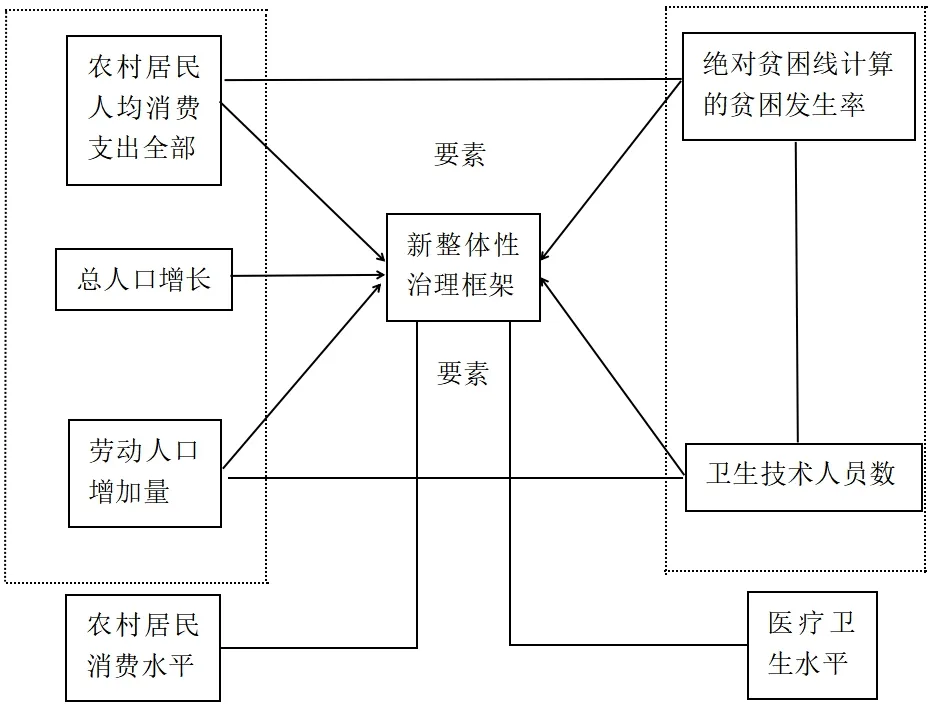

首先,基于平衡计分卡理论(BSC),研究认为在“新”整体性治理框架下减贫模型的要素包括:“农村居民人均消费支出全部、总人口增长、劳动人口增加量、绝对贫困线计算的贫困发生率、5 岁以下儿童死亡率、卫生技术人员数”。而像“农村居民人均消费支出全部、总人口增长、劳动人口增加量、绝对贫困线计算的贫困发生率、5 岁以下儿童死亡率、卫生技术人员数”这些要素的数据,均收集于1978-2018 年《中国统计年鉴》和历年的国民经济和社会发展统计公报。这使得此次研究过程具有很大的可靠性和正确性,为研究结果的科学性奠定基础。

其次,一方面,农村居民消费水平使用“农村居民人均消费支出全部、总人口增长、劳动人口增加量”这三个指标来衡量;另一方面,医疗卫生水平则使用“绝对贫困线计算的贫困发生率、5 岁以下儿童死亡率、卫生技术人员数”这三个指标来衡量。基于此,研究探讨农村居民消费、医疗卫生水平这两大方面对减贫效果的作用与影响机制。

最后,将农村居民消费水平与医疗卫生水平整合到一起,构建“新”整体性治理框架下减贫模型,如图1 所示。实际上,这表明“新”整体性治理框架包括农村居民消费水平和医疗卫生水平两大方面。一方面,农村居民消费水平与“农村居民人均消费支出全部、总人口增长、劳动人口增加量”有关;另一方面,医疗卫生水平与“绝对贫困线计算的贫困发生率、5 岁以下儿童死亡率、卫生技术人员数”有关。农村居民消费水平和医疗卫生水平两大方面共同组成了基于“新”整体性治理框架的农村居民减贫模型。

图1 基于“新”整体性治理框架的减贫模型

三、数据来源与模型的构建

(一)数据来源

数据来源主要是通过整理1978-2018 年《中国统计年鉴》所得,部分缺失数据来源于历年的国民经济和社会发展统计公报。借鉴戴建兵等关于减贫政策效果分析框架的研究[18],本研究引入“新”整体性治理框架,研究农村居民消费、医疗卫生水平对减贫效果的影响,从而为向其他国家和地区推广我国成熟的减贫政策提供建议。研究以1978-2018 年《中国统计年鉴》的公开数据为样本,探究基于“新”整体性治理框架下农村居民消费、医疗卫生水平对减贫效果的影响机制。其中,研究数据主要包括人口数据和经济卫生数据两个方面,人口数据主要有总人口增长、劳动人口增加量、5 岁以下儿童死亡率、卫生技术人员数,经济卫生数据主要有农村居民人均消费支出全部、绝对贫困线计算的贫困发生率。

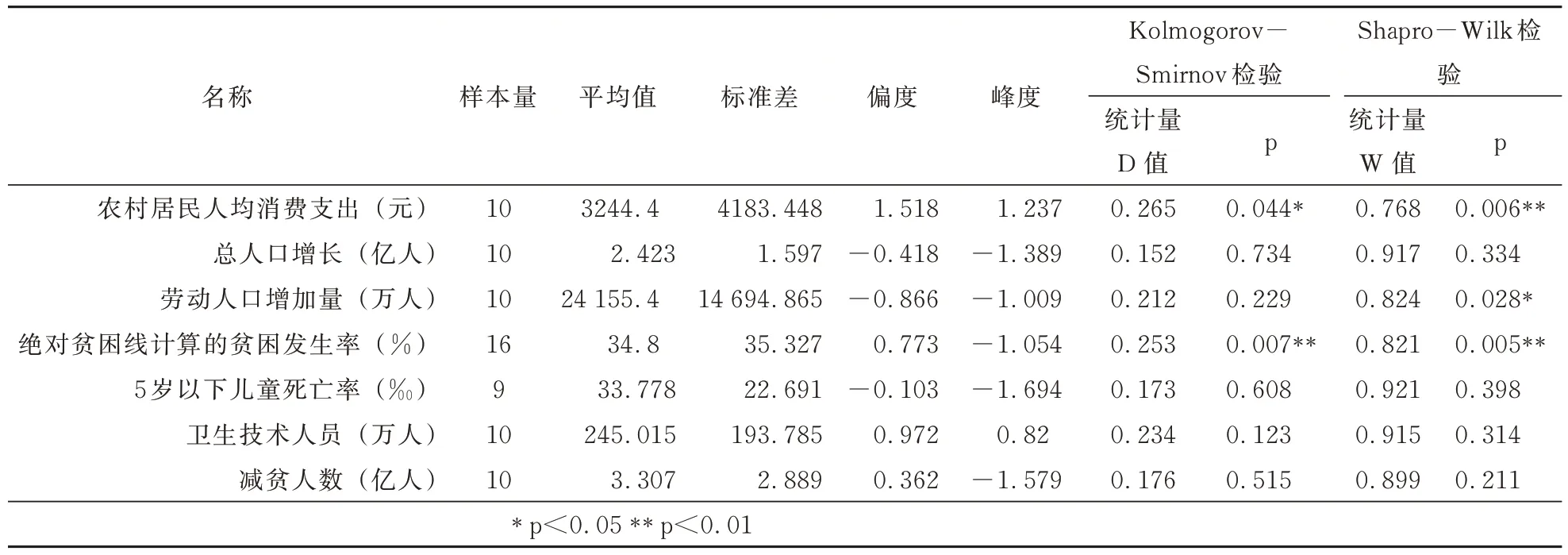

(二)描述性统计分析

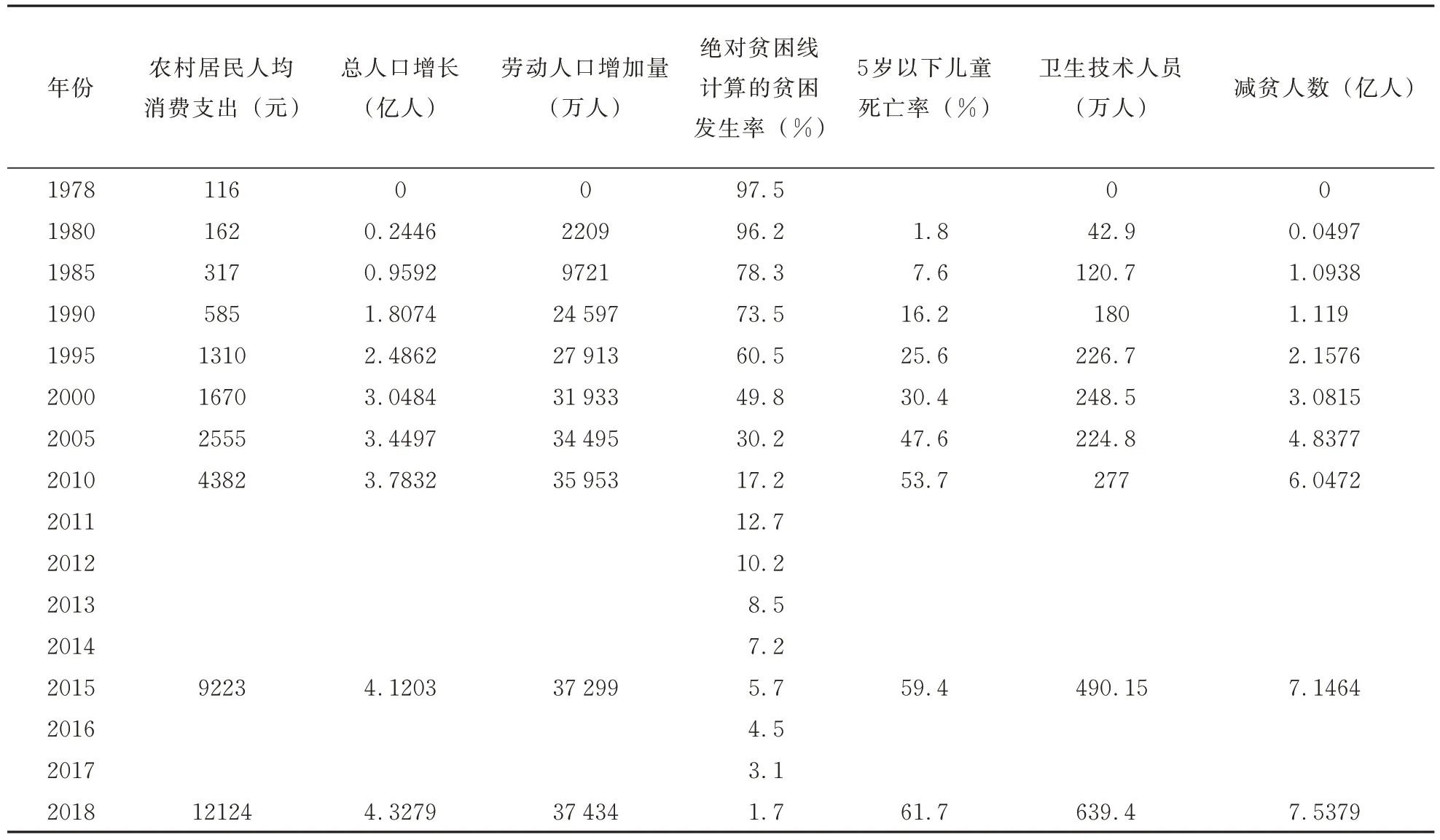

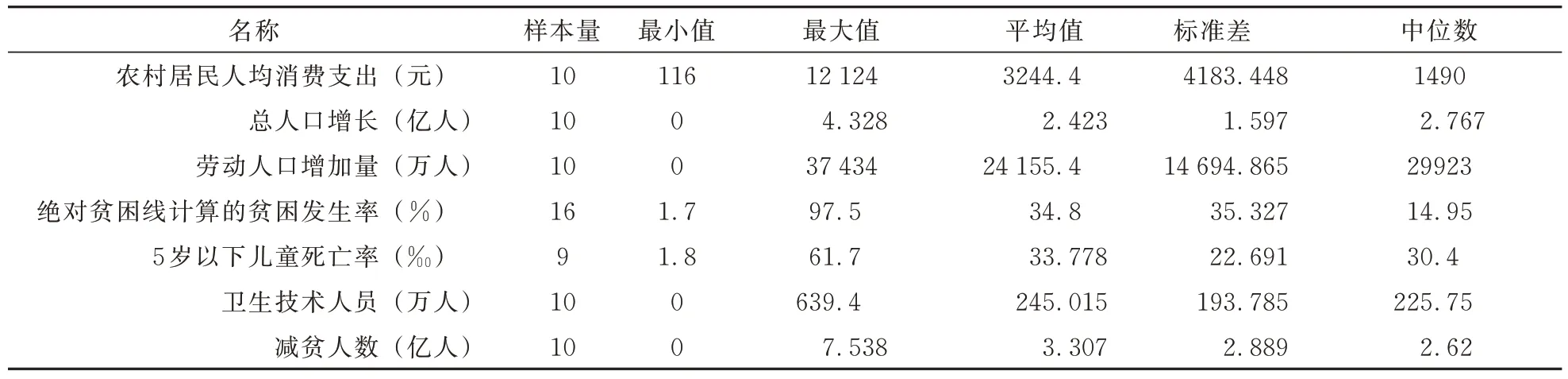

由表1 和表2 可以看出,当前数据中并没有异常值出现。对农村居民人均消费支出(元),总人口增长(亿人),劳动人口增加量(万人),绝对贫困线计算的贫困发生率(%),5 岁以下儿童死亡率(‰),卫生技术人员(万人),减贫人数(亿人)进行正态性检验,从表3 可知研究数据的样本量全部小于等于50,因而使用S-W 检验。所以,由表3 可以看出,(1)农村居民人均消费支出(元),劳动人口增加量(万人),绝对贫困线计算的贫困发生率(%)共3 项呈现出显著性(p<0.05),意味着农村居民人均消费支出(元),劳动人口增加量(万人),绝对贫困线计算的贫困发生率(%) 不具有正态性特质;(2)总人口增长(亿人),5 岁以下儿童死亡率(‰),卫生技术人员(万人),减贫人数(亿人)共4 项没有呈现显著性(p>0.05),意味着总人口增长(亿人),5 岁以下儿童死亡率(‰),卫生技术人员(万人),减贫人数(亿人) 具有正态性特质。

表1 基础指标

表2 描述性统计

表3 正态性检验分析结果

(三)分层回归模型与实证分析

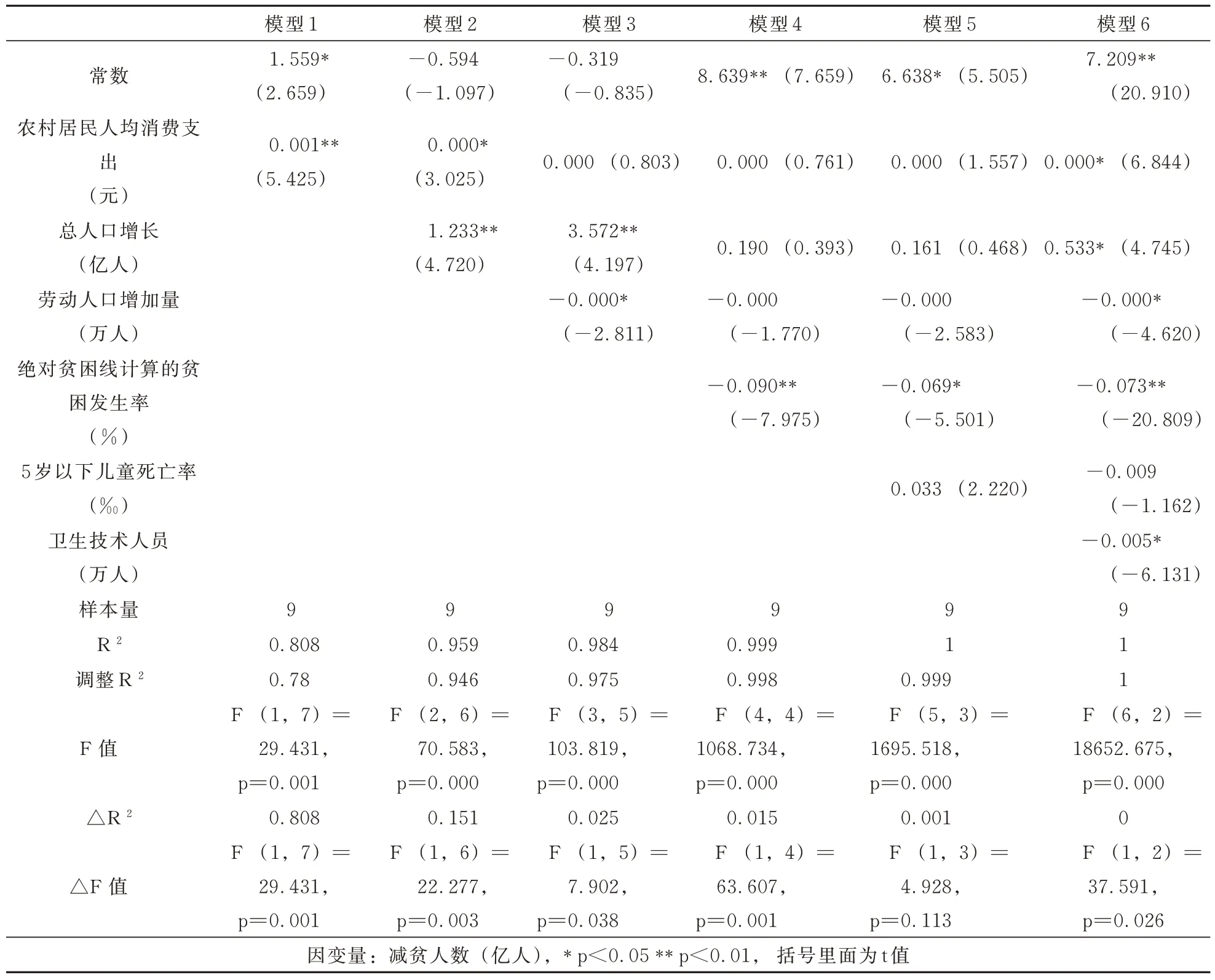

由表4 可以看出,本次分层回归分析共6 个模型。其中,模型的因变量为:减贫人数(亿人)。模型1 中的自变量为农村居民人均消费支出(元),模型2 在模型1 的基础上加入总人口增长(亿人),模型3 在模型2 的基础上加入劳动人口增加量(万人),模型4 在模型3 的基础上加入绝对贫困线计算的贫困发生率(%),模型5 在模型4 的基础上加入5 岁以下儿童死亡率(‰),模型6 在模型5 的基础上加入卫生技术人员(万人)。

表4 分层回归分析结果

模型1:将农村居民人均消费支出(元)作为自变量,而将减贫人数(亿人)作为因变量进行线性回归分析。从表4 可以看出,模型R 方值为0.808,意味着农村居民人均消费支出(元)可以解释减贫人数(亿人)的80.8%变化原因。对模型进行F 检验时发现模型1 通过F 检验(F=29.431,p<0.05),说明农村居民人均消费支出(元)一定会对减贫人数(亿人)产生影响关系。农村居民人均消费支出(元) 的回归系数值为0.001,并且呈现出显著性(t=5.425,p=0.001<0.01),因此农村居民人均消费支出(元) 会对减贫人数(亿人)产生显著的正向影响关系。

模型2:在模型1 的基础上加入总人口增长(亿人)后,F 值变化呈现出显著性(p<0.05),意味着总人口增长(亿人)加入后对模型具有解释意义。R 方值由0.808 上升到0.959,意味着总人口增长(亿人) 可对减贫人数(亿人) 产生15.1%的解释力度。

模型3:在模型2 的基础上加入劳动人口增加量(万人) 后,F 值变化呈现出显著性(p<0.05),意味着劳动人口增加量(万人) 加入后对模型具有解释意义。R 方值由0.959 上升到0.984,意味着劳动人口增加量(万人) 可对减贫人数(亿人)产生2.5%的解释力度。劳动人口增加量(万人) 的回归系数值为-0.000,并且呈现出显著性(t=-2.811, p=0.038<0.05),因此劳动人口增加量(万人) 会对减贫人数(亿人)产生显著的负向影响关系。

模型4:在模型3 的基础上加入绝对贫困线计算的贫困发生率(%)后,F 值变化呈现出显著性(p<0.05),意味着绝对贫困线计算的贫困发生率(%)加入后对模型具有解释意义。R 方值由0.984 上升到0.999,意味着绝对贫困线计算的贫困发生率(%) 可对减贫人数(亿人) 产生1.5%的解释力度。绝对贫困线计算的贫困发生率(%) 的回归系数值为-0.090,并且呈现出显著性(t=-7.975,p=0.001<0.01),因此绝对贫困线计算的贫困发生率(%)会对减贫人数(亿人)产生显著的负向影响关系。

模型5:在模型4 的基础上加入5 岁以下儿童死亡率(%)后,F 值变化并没有呈现出显著性(△F=4.928,△P=0.113>0.05),意味着5 岁以下儿童死亡率(%)加入后对模型并没有解释意义。R 方值变化仅为0.001,接近于0。

模型6:在模型5 的基础上加入卫生技术人员数(万人) 后,F 值变化呈现出显著性(p<0.05),意味着卫生技术人员数(万人) 加入后对模型具有解释意义。卫生技术人员数(万人)的回归系数值为-0.005,并且呈现出显著性(t=-6.131,p=0.026<0.05),因此卫生技术人员数(万人)会对减贫人数(亿人)产生显著的负向影响关系。

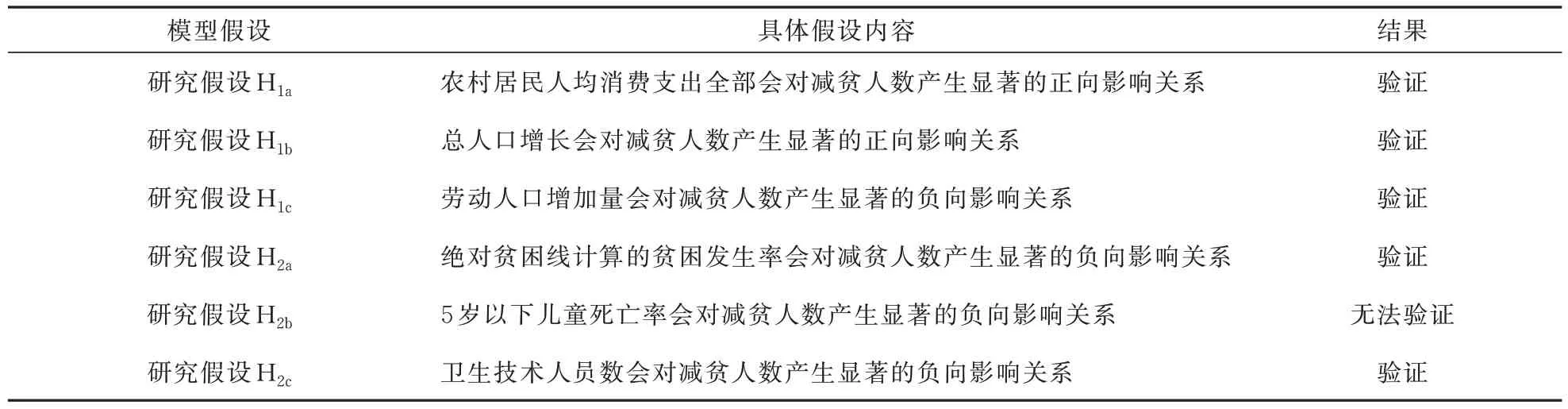

(四)实证分析结果

由于5 岁以下儿童死亡率(%)加入后,对模型并没有解释意义,所以研究假设H2b无法验证。除研究假设H2b外,其余5 个研究假设均得以验证,具体分析结果如表5 所示。故得出结论如下:农村居民人均消费支出全部会对减贫人数产生显著的正向影响关系;总人口增长会对减贫人数产生显著的正向影响关系;劳动人口增加量会对减贫人数产生显著的负向影响关系;绝对贫困线计算的贫困发生率会对减贫人数产生显著的负向影响关系;5 岁以下儿童死亡率不会对减贫人数产生显著的影响关系;卫生技术人员数会对减贫人数产生显著的负向影响关系。

表5 分析结果

四、研究结论与建议

(一)研究结论

研究以1978-2018 年的历年《中国统计年鉴》中的公开数据为样本,探究“新”整体性治理框架下农村居民消费、医疗卫生水平对减贫效果的影响。实证研究表明:(1)农村居民人均消费支出(元) 可以解释减贫人数(亿人) 的80.8%变化原因,农村居民人均消费支出全部会对减贫人数产生显著的正向影响关系;(2)总人口增长(亿人) 可对减贫人数(亿人) 产生15.1%的解释力度,总人口增长会对减贫人数产生显著的正向影响关系;(3) 劳动人口增加量(万人)可对减贫人数(亿人)产生2.5%的解释力度,劳动人口增加量会对减贫人数产生显著的负向影响关系;(4)绝对贫困线计算的贫困发生率(%)可对减贫人数(亿人)产生1.5%的解释力度,绝对贫困线计算的贫困发生率会对减贫人数产生显著的负向影响关系;(5)卫生技术人员数(万人) 的回归系数值为-0.005,并且呈现出显著性(t=-6.131,p=0.026<0.05),卫生技术人员数会对减贫人数产生显著的负向影响关系。

因此,如图2 所示,此次研究将“新”整体性治理框架下的减贫模型要素修正为:“农村居民人均消费支出全部、总人口增长、劳动人口增加量、绝对贫困线计算的贫困发生率和卫生技术人员数”这五个指标。一方面,农村居民消费水平与“农村居民人均消费支出全部、总人口增长、劳动人口增加量”有关;另一方面,医疗卫生水平与“绝对贫困线计算的贫困发生率、卫生技术人员数”有关。具体关系与前文所得出的实证分析结果内容保持一致,即“农村居民人均消费支出全部会对减贫人数产生显著的正向影响关系;总人口增长会对减贫人数产生显著的正向影响关系;劳动人口增加量会对减贫人数产生显著的负向影响关系;绝对贫困线计算的贫困发生率会对减贫人数产生显著的负向影响关系;5 岁以下儿童死亡率不会对减贫人数产生显著的影响关系;卫生技术人员数会对减贫人数产生显著的负向影响关系”。总之,农村居民消费水平(农村居民人均消费支出全部、总人口增长、劳动人口增加量)和医疗卫生水平(绝对贫困线计算的贫困发生率、卫生技术人员数)两大方面共同组成了基于“新”整体性治理框架的农村居民减贫模型。

图2 修正后的“新”整体性治理框架的减贫模型

(二)政策建议

第一,进一步释放农村居民人均消费能力,增加农村居民减贫人数,实现乡村振兴。

实证分析结果表明,由于农村居民人均消费支出(元)可以解释减贫人数(亿人)的80.8%变化原因,农村居民人均消费支出全部(元)会对减贫人数(亿人)产生显著的正向影响关系。所以,政府进一步释放农村居民人均消费能力,释放农村居民人口带来的结构红利。进一步释放农村居民人均消费能力,增加农村居民减贫人数,这需要政府完善居民社会保障服务功能体系。现阶段,政府要不断实施对农村居民的优惠政策,调动农村居民积极性,鼓励农村居民消费,从而进一步释放农村居民人均消费能力,增加农村居民减贫人数,实现乡村振兴。

第二,降低劳动人口增加量,尤其是从事第一产业劳动的比重,拓宽农村低收入人口就业面。

实证分析结果表明,由于劳动人口增加量(万人)可对减贫人数(亿人)产生2.5%的解释力度,劳动人口增加量(万人) 会对减贫人数(亿人)产生显著的负向影响关系。所以,政府要颁布政策,通过科技创新提高单位经济产值,来降低劳动人口增加量,尤其是从事第一产业劳动的比重,这需要政府完善科技与创新服务体系。有关部门要通过减少从事第一产业劳动的比重,增加从事第三产业服务业的比重,从而减少居民相对贫困人口数量,拓宽农村低收入人口就业面,实现乡村振兴。

第三,提高医疗卫生实际水平,减少单位卫生技术人员数,帮扶和救助低收入人群。

实证分析结果表明,由于卫生技术人员数(万人)的回归系数值为-0.005,并且呈现出显著性(t=-6.131,p=0.026<0.05),卫生技术人员数(万人)会对减贫人数(亿人)产生显著的负向影响关系。所以,政府部门要提高医疗卫生实际水平,减少单位卫生技术人员数,这需要政府完善医疗卫生服务体系建设工作。要减少单位面积上的卫生技术人员数,帮扶和救助低收入人群,需提高每个卫生技术人员综合素质与能力,从而提高医疗卫生实际水平,最终实现乡村振兴。