集体经营性建设用地入市政策扩散的逻辑分析*

——基于中国180 个城市面板数据的实证研究

韦彩玲,罗 恒

(广西大学 公共管理学院,广西 南宁 530004)

一、问题的提出

土地是支撑城市经济社会发展的空间载体,而当下快速城镇化引发的建设用地需求急剧增大,致使城乡建设用地存量间的结构性矛盾愈发突出,农村集体经营性建设用地入市政策由此在新时期应运而生。2019 年,第十三届全国人大常委会第十二次会议审议通过的新《土地管理法》中第六十三条从法理上明确了集体经营性建设用地可直接在市场进行出让、出租①全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》的决定[EB/OL].(2019-08-28)[2022-09-10].http://f.mnr.gov.cn/201908/t20190828_2462423.html.,从而为集体经营性建设用地入市奠定了法理基础,助推着农村土地要素进行市场化配置。近年来,集体经营性建设用地入市政策逐渐成为学界的研究热点。一方面,目前国内学者的研究重心偏向于集体经营性建设用地入市政策(本文简称“入市政策”)实施后所产生的政策效应与绩效①米旭明,王文思.农村集体建设用地流转的减贫效应研究[J].数量经济技术经济研究,2021(11):62-81.,但对入市政策如何被何种因素驱动而制定的研究甚少。换言之,目前学术界多将入市政策作为自变量来解释农户福利变化、农村发展等政策效果,而缺乏将其作为因变量去考察哪些因素导致了我国各地区城市的集体经营性建设用地入市改革决策及其制度变迁的研究。另一方面,有关农户入市意愿与影响因素的研究颇多②翟彬,梁流涛.农村集体经营性建设用地入市的农户认知与意愿——基于河南省324 户农户调查的分析[J].干旱区资源与环境,2017(10):7-12.,而从地方政府角度考察入市政策被采纳的影响因素的研究却鲜有。这一问题是促进集体经营性建设用地入市的重要抓手和重大议题,研究它,有利于厘清入市政策进一步扩散的逻辑机理。因此,本文在已有研究的基础上,立足于政策扩散理论,通过2005-2019 年全国180 个地级市的面板数据进行实证分析,从而系统性地识别入市政策扩散的基本逻辑和影响因素。

一、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾

政策扩散理论肇始于Rogers,其所著的《创新的扩散》被誉为关于扩散理论的“圣经”。Rogers 将政策扩散定义为“一项创新性政策随着时间的流逝,在其他社会系统与地方之间进行交流传播的过程”③Rogers E M.Diffusion of Innovations[M].New York:The Free Press,1983:432-448.。杨代福则将其定义为一项创新性政策在一定时期之内通过特殊的渠道,在政府之间进行传播与被采纳的过程④杨代福.西方政策创新扩散研究的最新进展[J].国家行政学院学报,2016(1):122-126.。政策扩散的相关研究始于20 世纪60 年代的美国,其是从社会学、传播学、地理学等学科而非政策科学学科中所演化而来的。此后,经过沃克尔(Walker)⑤Walker,Jack L.The Diffusion of innovations among the American states[J].The American Political Science Review,1969,63(3):880-899.、卡奇(Karch)⑥Karch,Andrew.Emerging issues and future directions in State policy diffusion research[J].State Politics and Policy Quarterly,2007,7(1):54–80.、罗杰斯(Rogers)、格雷(Gray)⑦Gray,Virginia.Innovation in the states:A diffusion study[J].The American Political Science Review,1973(4):1174-1185.、贝瑞夫妇(Berry)⑧Berry Frances Stokes&William D.Berry.Innovation and diffusion models in policy research[M].Theories of the policy process.Routledge,1999:169.等人的努力,政策创新与扩散的研究发生了质的飞跃,并在近年来成为国内公共政策学界的研究焦点。目前国内外学者对于政策扩散的路径研究,大多遵循时间与空间分析的研究框架。在空间扩散研究方面,贝瑞夫妇提出了全国互动模型、区域扩散模型、领导-跟进模型与垂直影响模型。在时间推进方面,多数学者都倾向于认为符合正态分布的S 形曲线是政策扩散过程的基本特征。随着政策扩散研究的深入,Boushey 在其著作中提出传统理论无法解释的四种政策扩散形态,即陡峭的R 形曲线、S 形曲线和阶梯形曲线①Boushey G.Policy diffusion dynamics in America[M].New York:Cambridge University Press,2010:4.,并结合实际加以验证。随着政策扩散理论研究的本土化,我国学者结合国情与具体公共政策开展实证研究,以政策扩散作为理论框架来剖析社会各领域的问题。比如以政策扩散理论为基础来认识省级政府权力清单制度的扩散规律②邹东升,陈思诗.党的十八大后中国省级政府权力清单制度创新的扩散——基于政策扩散理论的解释[J].西部论坛,2018(2):26-28.,剖析“人才新政”在扩散中的张力与潜在风险③吴宾,杨彩宁,唐薇.“人才新政”的政策创新扩散及风险识别[J].兰州学刊,2020(6):131-138.,分析住房限购政策的影响因素④刘琼,职朋,佴玲莉,张绍阳.住房限购政策扩散:内部诉求还是外部压力[J].中国土地科学,2019(2):58-64.,挖掘影响电子政务迅速扩散的关键影响因素⑤马亮.政府创新扩散视角下的电子政务发展——基于中国省级政府的实证研究[J].图书情报工作,2012(7):117-124.等问题。

探究政策创新扩散的过程、机制、影响因素等问题一直是政策过程理论和公共管理研究的重中之重。对于政策扩散的生成,从宏观层面看,以政府自身为标准可分为内外部影响因素。其中内部因素包括政府内部的结构、领导、规模、资源、权力配置等,以及该辖区内的经济、政治、文化、社会状况等可能会影响政策创新的扩散;外部因素则是指政策创新扩散作为一种不确定的理念在社会中进行扩散时必然会受到社会沟通过程与环境的影响与制约⑥Rogers E M.Diffusion of Innovations[M].New York:The Free Press,1983:432-448.。从微观层面看,学界目前主要围绕组织层面、个体层面、环境因素与政策属性四大方面展开研究。从组织层面看,影响因素包括组织结构、文化与能力,其中组织结构根据府际关系可分类为上下级政府之间的关系与同级别政府之间的关系⑦马亮.府际关系与政府创新扩散:一个文献综述[J].甘肃行政学院学报,2011(6):33-40.;从个体层面看,具有权威作用的政治领袖基于自身的既往经历、受教育程度、个人性格等可将其意向转化为政府议程从而形成最终决策,具体而言其影响因素包括政策网络行动者、政策企业家等,以及在任期制和政治晋升锦标赛背景下地方官员的政治流动、制度压力、政策绩效的合法性与技术可行性等⑧周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36-49.;环境因素则主要涉及经济社会发展特征、人均收入水平、人口规模与密度等;政策属性因素则是指在决策过程中存在的不完全信息与有限理性等问题致使公共政策自身的科学性合理性受损,进而影响政策创新的进一步扩散。

入市政策作为一项正在迅速并全面扩散的公共政策,其扩散过程成为验证政策扩散理论基本原理和框架的理想场域。学界围绕政策扩散作了大量的研究并取得了丰硕的研究成果,为本文分析入市政策的扩散逻辑提供了研究思路。但是既有的研究缺乏对集体经营性建设用地流转的时空维度的量化研究,忽略了从系统性的角度考量其扩散逻辑,哪些因素在推动或者阻碍地方政府采纳入市政策,在政策扩散的不同时段和区域,哪些因素的影响效应更加显著,成了必须探究的问题。因此,本文以入市政策为研究对象,试图从时间、空间两个维度来探索其背后的逻辑机理。

(二)研究假设

政策扩散在从小范围试点到大范围采纳的动态过程中,不同的因素发挥着不同的影响作用。一个地区的经济发展水平决定了其地方政府治理能力的发展取向,经济愈发达、人口愈聚集,其对政府治理能力提高的期望也就越大。由此,本文得出需求驱动的逻辑基础。从政策扩散的机制角度分析,基本的扩散模型是理解创新扩散的基础。Charles R.Shipan 和Craig Volden 指出政策扩散包括横向的学习、竞争、模仿等机制,以及纵向的强制性扩散机制①Charles R.Shipan,Craig Volden.The Mechanisms of Policy Diffusion[J].American Journal of Political Science,2008,52(4):840-857.。政策扩散产生在一个社会体系之中,这个社会结构在各个方面影响和制约着政策创新的结果②(美)E.M.Rogers.《创新的扩散(第五版)》[M].唐兴通,郑常青,张延臣,译.北京:电子工业出版社,2016:25.。其采取某一项政策,一定是同时基于同级政府、上级政府、社会公众等多元主体的影响。由此,本文从中提炼出政策扩散的压力应对机制逻辑。从动机理论的角度看,主体有了动机就会产生某种行为,个体行为的产生包括外在诱因与内在诱因,其内在诱因则与个体自身的需求、欲望和认知等有关。地方领导的个体差异和对新事物认知的差异可能会影响政策扩散过程的政策采纳率,由此提炼出政策扩散的个体动机逻辑。综合以上三方面的逻辑分析可以看出,集体经营性建设用地入市政策的推广是在多重行为逻辑的共同影响下所进行的政策扩散。

1.需求驱动逻辑。需求驱动逻辑是从城市内部因素进行研究,侧重于从经济发展、人口规模、回应治理需求等方面进行考察。经济发展对城市建设用地扩张的机理在于,地区收入的提高会刺激总需求规模的扩大,其消费观念也将从保障基本生活向提高生活质量转变,进而增加对住房、交通、绿化用地等基础设施的需求,导致城市建设用地需要进行扩张,进而有助于加速地区出台入市政策以缓解建设用地的紧张。其次,新增建设用地的本质是回应人们对于土地承载功能的需求,即娱乐、休闲、绿化、公共设施等必须与新增人口的规模、密度相互匹配,才能满足社会对政府高效治理的诉求。同时二、三产业的迅速发展也客观上刺激了建设用地的扩张,助推入市政策的出台。基于此,本文提出以下假设。假设1a:经济发展水平越高的城市,其出台入市政策的可能性越大;假设1b:城市辖区人口密度越大的城市,其出台入市政策的可能性越大;假设1c:二、三产业占城市GDP 比重越大的城市,其出台入市政策的可能性越大。

2.压力应对逻辑。压力应对逻辑侧重于考量多元主体对地方政府主体采取某项行为的影响。从组织理论的视角看,组织基于正式或非正式的压力、调试自身的行为规范以及为降低失败风险采取的模仿学习等三种作用机制会催生出组织同形,即其需要在制度环境场域中顺从同形压力才能增加自身的合法性与生存机会③宋铁波,张雅,吴小节,曾萍.组织同形的研究述评与展望[J].华东经济管理,2012,26(5):140-145.。在我国科层体制结构的政治体系中,上级政府或政策倡导者处于金字塔的上端,下级政府的行政决策受到上级的控制力和权威的影响,进而达成所期望的政策扩散④刘伟.国际公共政策的扩散机制与路径研究[J].世界经济与政治,2012(4):40-58.。集体建设用地流转政策扩散属于“辐射——试点——扩散”的扩散模式,1995 年原国土资源部在22 个省市地区进行规划试点后,进而开始在各地扩散。因此,本文提出假设2a:上级政府的强制行政命令对于地方政府出台入市政策具有促进作用。邻近压力强调来自同级政府的竞争和压力。在邻近效应下,地方政府采纳政策创新的动力包括学习机制和竞争机制,政策主体会选择性地借鉴其他政策制定者的政策经验,或者其为了获得竞争性优势和避免劣势而采取创新政策。Mintrom(1997)提出当某一区域的多个州采纳一项创新政策后,则该区域的其他州相继跟进实施该政策的概率会高于其他非邻近州①Mintrom M.Policy entrepreneurs and the diffusion of innovation[J].American Journal of Political Science,1997(41):738-770.。因此,本文提出假设2b:同一省份中其他兄弟城市对入市政策的采纳率越大,则该地方政府出台入市政策的概率越大。社会压力强调社会中民众主体和大众传媒给政府所传达的压力。政策学家詹姆斯·安德森认为政策议程的触发机制有三大因素,其中之一是新闻媒介。大众传媒作为政府与公众之间上下互动的重要桥梁,可以在政策制定和执行时一定程度上突破决策者的有限理性,保障决策的科学性、民主性。其作为“社会公器”的一种,具有“官方”或“半官方”的性质,能够及时敏锐地发现有新闻价值的社会问题并转化为政策议题②聂静虹.公共政策制定中的大众媒体功用研究[M].北京:人民出版社,2012:90.。同时政府有效地回应社会诉求也是政府治理绩效评价指标体系的重要组成部分,在政策议程的设置中也愈发重视对诉求的回应③刘伟,黄健荣.当代中国政策议程创建模式嬗变分析[J].公共管理学报,2008(3):30-40.。因此,本文提出假设2c:新闻媒体有关集体经营性建设用地入市的宣传报道越多,地方政府采纳入市政策的可能性就越大。

3.个体动机逻辑。个体动机逻辑侧重于从领导干部的个体特征出发,考察其自身特征与政策创新之间的关系。根据政治晋升锦标赛理论,政府官员会为提升地方经济增长率和治理绩效采取相应行为,而政策创新能帮助其快速积累政绩、助推职务晋升。研究表明,相对年轻的管理者会更倾向于进行组织变革和创新,其自身接受新生事物与创新的能力和意愿会更强;而年长的高层管理者会基于自身的保守特性进而难以承受创新失败的风险,从而趋避政策创新。另一方面,研究表明,随着我国各级地方政府对于政策创新的重视,干部间的异地交流对于区域创新活动具有显著的正向促进效应。这表明创新性政策可能会随着领导干部的地域流动而产生扩散。由此,提出假设3a:地方领导干部越年轻,越有可能推行入市政策;假设3b:拥有其他城市领导经历的干部更有可能进行政策创新。

(二)研究方法分析单位

基于对数据可获得性、可比性的考虑,在剔除了国家指定的33 个入市政策试点城市和发生行政建制变化的城市后,最后进入模型的城市观测点共计180 个④为保持研究的一致性,本文所选取的城市均为观察期之内各个年份均存在的城市,过滤了未正式建立和撤销的地级市。如2011 年撤销的巢湖市、2012 年成立的三沙市均不在2005-2012 年的观察期内,本文不予以统计。。本文针对180 个城市的考察期为2005 年到2019 年,2005 年原国土资源部发布了《关于规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意见》(国土资发[2005]207 号),由此入市制度开始进入推广阶段,因此本文的研究时间跨度以2005 年作为入市政策的起始年份。由于研究目标是政府进行行政决策的影响因素与逻辑机理,而动态计量模型可以全面、客观地描述滞后效应,因此本文对部分变量的取值作滞后一年的处理。

(三)变量测量与数据来源

1.因变量。本文研究的因变量为二分类变量,以“是否采纳入市政策”作为衡量标准,“1”表示某城市某年采纳入市政策,“0”则代表尚未采纳,数据来源于中国政府网、国家发改委官网以及各地方政府网站。

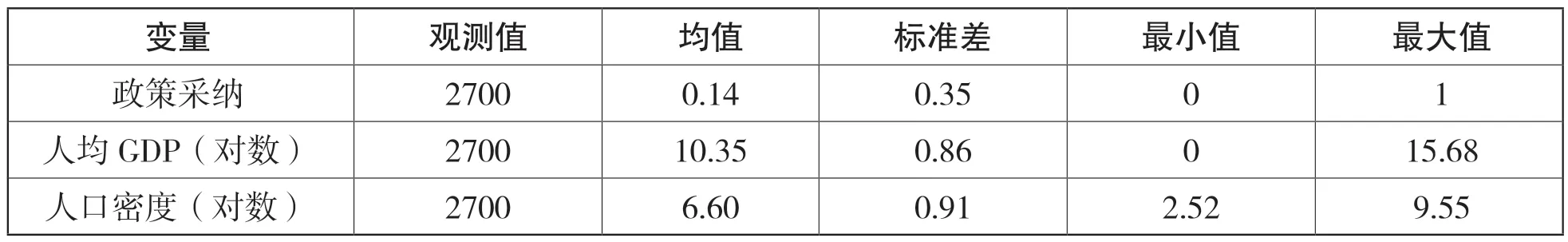

2.自变量。需求驱动逻辑:本文选取人均GDP、人口密度和产业分化等三个指标进行衡量。江华等人的研究指出,集体建设用地流转与经济发达程度呈正相关,且呈现出一定的地区差异,即不同区域间的经济发展水平决定了其对于土地的需求不同,进而决定了其集体建设用地流转的活跃程度、规模与形式等①江华,杨秀琴.农村集体建设用地流转——制度变迁与绩效评价[M].北京:中国经济出版社,2011:60.。人口密度侧面反映了一地的经济社会活动的活跃度与人口城镇化的进程,总的来说,人口密度愈大,表明该城市的边界需要进行向外扩张和发展的必要性也就愈强。朱旭峰、张友浪②朱旭峰,张友浪.创新与扩散:新型行政审批制度在中国城市的兴起[J].管理世界,2015(10):91-103.和赵可③赵可,张安录.城市建设用地扩张驱动力实证研究——基于辽宁省14 市市辖区数据[J].资源科学,2013(5):928-934.分别在行政审批制度扩散因素和中国城市建设用地扩张的驱动因素研究中采纳人均GDP、人口密度变化率来衡量内部经济驱动因素。因此本文采取这两个变量来界定入市政策扩散过程中的需求驱动逻辑。一是压力应对逻辑。可分为上级压力、邻近压力和社会压力三个维度。首先,本文采取“省级政府是否出台政策”这一指标来衡量来自上级政府的压力。在以往压力型政府体制之下,行政压力通过科层行政关系进行传导,其采纳某项政策的概率会变大。本文在借鉴马亮④马亮.公共服务创新的扩散:中国城市公共自行车计划的实证分析[J].公共行政评论,2015(3):51-75.、李智超⑤李智超.政策试点推广的多重逻辑——基于我国智慧城市试点的分析[J].公共管理学报,2019(3):145-155.等人的研究基础上,选取“已采取政策的城市数量/省内其他城市总数”来衡量邻近压力变量。对于北京、天津、重庆、上海等直辖市,其邻近压力直接赋值为0。最后,本文使用中国知网重要报纸全文数据库平台,以“集体建设用地流转”为关键词检索2005-2019年间的有关新闻报道篇数,并将其作为衡量社会压力的指标。二是个体动机逻辑。本文将其定义为市委书记年龄与市委书记交流经历。动机心理学指出个体的行为趋势是习惯、欲望与激励三者的乘积,由欲望衍生而来的权力动机使一些人认为对他人施加影响,并从这个过程中感受自身的强悍、重要性、影响力的生活才是具有吸引力的,由此得出领导者的个体动机维度。一方面,市委书记作为“一把手”,其职责是管方向、做决策,具有总揽全局的作用。参考相关研究,本文以市委书记55 岁为年龄界限,使用观察期内年份减去其出生年份得到年龄个体动机赋值,大于或等于55 岁的赋值为1,小于55 岁的赋值为0。另一方面,若在某一观察年份之前有过其他城市的领导任职经历,则将其赋值为1,否则赋值为0,以上数据来源于地方领导干部资料库、百度及中国共产党新闻网。具体详情见表1。

表1 主要变量的含义、测量与数据来源

表2 自变量的描述性统计

(三)模型设定

本文采用事件史分析(EHA)方法对入市政策的扩散进行实证研究。该方法由贝瑞夫妇于1990 年首次引入政策扩散研究领域,后逐渐演变为这一领域的主要研究方法。具体而言,本文运用Logit 模型进行回归分析,模型函数为:

公式中i 表示某城市,t 表示时间点,pi,t 表示城市i 在年份t 的政策采纳概率,(公式对象格式设置为四周环绕)为优势比(odds ratio)。等号右边为常数项,其余popi,t-1、policyi,t、exchangei,t 等8 个变量分别涉及需求驱动、压力应对与个体动机等三个方面逻辑。为消除不同数据的指标单位差异和异方差问题,本文对人均GDP、人口密度和社会压力等变量取对数处理,处理后的变量为Lngdp_pc、Lnpop、Lnnews,分析软件为Stata16.0。首先,通过面板单位根检验来验证数据的平稳性,结果显示p 值为0.00 小于0.05,因此拒绝原假设,可以认为数据是平衡的。其次,通过豪斯曼检验来选择回归模型。检验结果显示p 值为0.83,大于显著性水平0.05;而由于滞后效应存在着随机抽样问题①在本文数据中,西藏并未纳入样本,存在一定的随机抽样性。,且随机效应比固定效应有更大的自由度,因此本文选择随机效应模型进行计量回归。

四、实证结果分析

(一)政策扩散的事件史分析

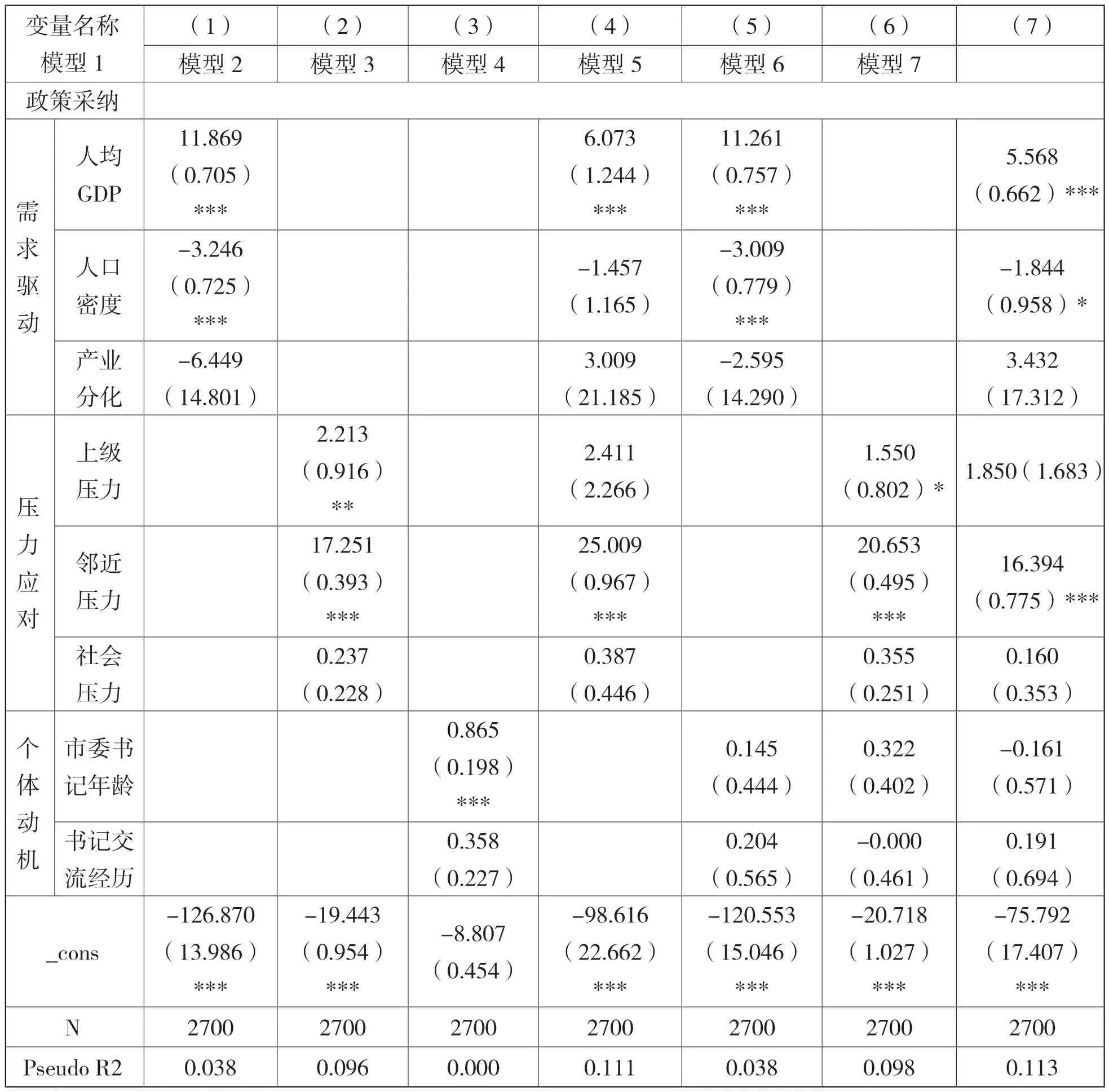

表3 中模型(1)中放入的是人均GDP、人口密度和产业分化等变量,分析其与政府是否采纳入市政策之间的关系。结果表明,经济发展水平显著正向影响地方政府采纳入市政策的概率,人口密度、产业分化与入市政策的采纳呈负相关关系。即使在模型(4)和模型(5)中分别纳入压力应对逻辑和个体动机逻辑中的变量,依然呈现出人均GDP 对因变量为正向显著、人口密度呈负向显著、产业分化变量不显著的结果,因此,假设1a 得到验证;假设1b、假设1c 未能通过检验。

表3 集体经营性建设用地入市政策扩散的事件史分析

表4 集体经营性建设用地入市政策扩散逻辑的分时段分析

模型(2)将压力应对逻辑中的三个变量纳入到模型中进行回归,分析其与因变量之间的关系,结果显示,上级压力、邻近压力和社会压力均对地方政府采纳入市政策具有正向影响,其中上级压力和邻近压力两个变量的影响显著。即使存在模型(4)和(6)中其他层面的逻辑变量,邻近压力对于政府采纳入市政策的正向促进作用依然保持显著和稳健。社会压力变量在所有模型中都呈不显著状态,本文认为其原因是,在已有的集体建设用地流转报道中存在关于流转中的问题和配套制度的不完善等负面报道,进而促使尚未采纳入市政策的地方政府对其持观望态度,因此导致社会压力的促进作用不显著。而上级压力变量仅在模型(2)和(6)中通过了显著性水平检验。因此,假设2b 得到验证。

模型(3)将市委书记年龄和书记交流经历纳入模型进行回归,结果显示两个变量均呈正向影响。由于变量在不同模型中的回归结果均不一致,因此基于全模型(7)进行判定。全模型表明市委书记年龄变量呈负向影响,年龄大于55 岁的领导者的政策创新概率低,即年龄愈轻的领导者愈有可能采纳入市政策。因此,假设3a、3b 通过检验。

模型(7)将所有的解释变量纳入模型中进行回归分析,除人口密度、市委书记年龄等对于入市政策的采纳呈负影响之外,其他变量均对因变量呈正向影响。而人口密度始终在模型中呈负向影响,本文认为可能在当下我国人口城市化快于土地城市化、二者耦合程度失调的宏观背景下,城市的医疗、教育、交通、休闲等便利性形成的虹吸效应构成了人口城市化的拉力;而土地城市化的强大动力主要来自农地非农化过程中产生的巨额增值收益以及地方官员政绩考核机制,进而推动城市建设用地的对外扩张。因此,土地城市化与人口城市化的动力差异造成了人口密度与采纳入市政策之间的关系断裂。

(二)政策扩散的分时段分析

一项公共政策在扩散的不同阶段会存在不同的驱动因素。为检验这三种行为逻辑对于集体经营性建设用地流转政策扩散的影响,本文将分三个时段来分析其扩散的历程。以2013 年、2017年中央政府网站发布的关于延长三十三个试点县(市、区)的决定为关键时间节点,将集体经营性建设用地入市政策扩散的过程划分为三个阶段:2005-2012 年为起始阶段、2013-2016 年为探索创新阶段、2017-2019 年为扩大阶段。

2005-2012 年是入市政策的起始阶段。在政策扩散的初期,人均GDP 与邻近压力变量对于地方政府采纳入市政策具有正向显著影响。根据边际效应分析结果,人均GDP 每增加1%个单位,则地方政府采纳入市政策的概率平均会增加7.29%。表明在入市政策扩散的初期阶段,经济相对发达的地区进行集体建设用地流转的可能性会越高。邻近压力对于地方政府采纳入市政策具有正向影响作用,且在0.01 的水平上显著,表明地方政府为提高治理绩效,会在政策学习机制和竞争机制的作用下,为避免劣势和实现竞争优势而选择采纳其他主体的政策创新行为。

2013-2016 年是入市政策的创新探索阶段。在这一阶段,中央政府将农村改革与乡村建设作为工作的重中之重。2015 年《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》,在全国选择了15 个县(市、区)进行入市试点工作。在这一阶段中,仅邻近压力变量通过了显著性检验并与因变量呈正相关关系,且在0.01 的水平上显著。这表明在这一阶段入市政策的积极效应和绩效逐渐显现,地方政府内部持续受到治理绩效和横向竞争的压力而进一步采纳入市政策,形成了政策扩散第二阶段的驱动因素。

2017-2019 年是入市政策的局部推广阶段。根据政策扩散的三阶段论,这一阶段的驱动因素已转变为强制型的负激励扩散,且政府的政策工具开始在全国范围内扩散①刘伟.政策扩散的理论、实践与发展[M].北京:科学技术文献出版社,2020:29.。2017 年中央政府决定将“三块地”改革试点延长一年并把试点地区扩大至北京大兴等33 个县(市、区)。在2005-2019 年的入市政策扩散过程中,邻近压力的正向促进作用一直呈显著状态,表明一项创新政策采纳率与潜在对象之间的价值体系、过往经验、内在需求等的一致程度呈正相关关系,验证了政策扩散的近邻效应。社会压力对于入市政策的采纳始终起抑制作用,其原因可能在于新闻媒体的报道具有一定的负面影响,导致地方政府对于入市政策持观望态度,其社会舆论和风向引导效应尚待形成。产业分化变量对地方政府采纳入市政策的影响逐渐显著,表明产业结构的转型升级逐渐促进着建设用地需求的扩大,进而刺激入市政策的出台。

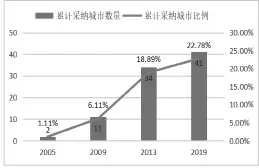

图1 显示了2005-2019 年采纳入市政策的累计城市数量和累计采纳的城市比例,反映了入市政策扩散的时间特征。由图1 可得,自广东省率先实施入市政策后,采纳该政策的地级市数量有所增加并在时间上呈明显扩散趋势。入市改革在2005-2009 年之间增长缓慢,在2009-2013 年增长速率迅速变大,2013-2019 年扩散速度趋于平缓,这一特征比较符合Rogers 所提出的政策扩散S 形曲线。

图1 入市政策扩散的时间特征

(三)政策扩散的分区域分析

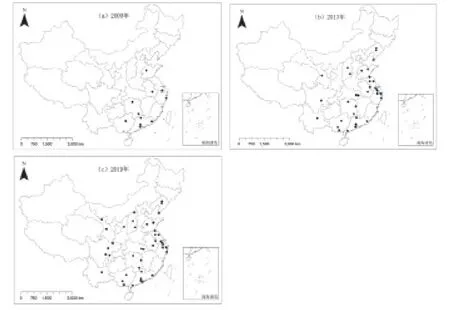

图2 是利用地理信息系统ArcGIS10.2 来描述样本观测期内采纳入市政策的城市间的地理扩散过程,反映了入市政策的空间扩散特征,分别代表2009、2013、2019 年采纳入市政策城市的空间地理累计分布情况,图中的黑色圆点代表地级市的地理位置。由图2 可得出入市政策改革扩散的特征。第一,入市改革整体上呈现出由东部沿海向中西部内陆地区扩散的趋势。在入市改革初期,仅有广东省及其他少数内陆城市采纳了这一改革;2013 年,东南沿海地区及更多的内陆城市采纳了入市政策;2019 年,中西部内陆城市的采纳程度逐步增加。由此可见,入市政策的扩散与我国大多数公共政策扩散的地理特征规律相一致,即由公共政策势能高的地区向势能低的地区进行扩散,在我国则具体表现为由东部沿海向中西部内陆扩散。第二,广东、浙江、江苏三省是进行政策创新的先锋之地。入市政策源起于广东省,广东省作为我国改革开放的排头兵和经济第一大省,往往能够在公共政策、制度、服务等方面率先垂范。在入市政策初始阶段2009 年,广东省已经有广州、韶关、江门、揭阳等四地出台入市政策,率先在我国开展集体建设用地同价同权的试验和探索。浙江和江苏同样在入市领域形成样板标杆,江苏率先实现实践全类型入市试点、编制全覆盖的镇村布局规划,浙江德清模式开辟了使用权出让与租赁相结合的入市方式,兼顾“效率”与“平稳”,两地的实践均是为了提高入市工作效率、兼顾利益平衡、促进土地资源充分合理配置流动。

图2 2009-2019 年采纳入市政策改革城市的累计地理分布

(四)稳健性检验

为保障所得结果的可靠性,本文采取两种方法来验证结果的稳健性。一是将滞后一期的人均GDP、人口密度和产业分化等三个变量数据替换为同期的数据,进行相同的计量分析,结果显示人均GDP 与邻近压力变量对因变量仍然呈正向显著影响,一定程度上说明了研究结论的稳健性;二是更换估计方法,选择采用广义最小二乘法(GLS)对原有模型重新进行估计,结果表明显著因素依然不变,仍只有人均GDP 和邻近压力两个变量呈正向显著影响。总体而言,更换变量与更换估计方法的回归结果与原有结果基本保持一致①文章篇幅所限,本文稳健性检验结果不予以展示。。

五、结论、政策建议与展望

(一)结论

在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的新时期,农村集体经营性建设用地入市是保障各类市场主体平等获取农地要素、提高农地市场化配置效率的重要抓手。稳妥有序地推进入市政策、提升建设用地的资本要素能力、构建城乡统一的建设用地市场,是推进公共利益合理分配和城乡一体化发展的应有之义。因此,以政策扩散为理论工具来剖析入市政策的影响因素,具有一定的解释力。一是从扩散的时间特征来看,入市政策扩散基本符合S 型扩散趋势。即在政策出台初期采纳的城市数量少,发展速度慢;在中期,特别是采纳比达到10%-20%时,进展加快,曲线呈现迅速上升趋势;当逐渐接近饱和点时,采纳进展趋于平缓。入市政策至2019 年时180 个样本城市中有41 个城市采纳,占比未达100%,这是因为饱和点的比例需要因时因地因事制宜。二是从扩散的空间特征来看,区域和邻近效应明显。模型回归结果显示邻近压力始终正向显著影响城市采纳入市政策的决策,反映出邻近效应在政策扩散中的作用机理,其包括为降低政策制定不确定性的学习机制和为获取优势避免劣势而采取的竞争机制。入市政策一定程度上瓦解了地方政府的“土地财政”,给其财政收入带来了一定的风险,为地方政府带来的利益增减效果并不显著,因此学习效应是扩散过程中的主要表现形式。当社会问题上升至政策议程时,政府会首先寻找借鉴过往做法,以及吸取其他地区的成功经验。当一地实施入市政策后,邻近地会基于其产生的示范效应采取观望或模仿借鉴的做法,最终在整个区域内形成类似的制度体系。三是从驱动因素来看,全模型中通过检验的压力应对逻辑的变量要多于需求驱动和个体动机的变量数,即在入市政策扩散过程中影响城市间采纳的因素差异表现为重外部压力,轻内部诉求与个体动机。地方政府是否采纳入市政策受到多种因素的交织影响,既有来自对自身内部进行社会治理变革需求的回应,也有在压力驱使下对纵向、横向压力的考量。这充分表明我国地方政府在处于内部利益诉求和外部压力的共同作用时,只有后者的力量显著大于前者,政策扩散才有可能真正实现。

(二)政策建议

基于以上研究结论,这里提出以下政策建议。一是建立健全地方政策创新扩散信息交流平台,加强政府间的沟通交流。地方政府在作出决策时,往往会受到邻近政府的影响。因此需要加强与邻近政府的交流讨论,积极学习借鉴其政策示范效果,实现信息的高效双向传输,进而消除隔阂、达成共识。二是上级政府要发挥好引导作用,积极鼓励下级政府创新改革。在入市政策扩散过程中,上级政府应加强政策引导,对于下级政府的创新性探索实践予以肯定和支持,鼓励下级政府的改革创新活动,进而发挥地方自主治理的主观能动性。三是充分发挥大众传媒在政策扩散过程中的积极作用。大众传媒作为沟通民众和政府决策系统的桥梁,是促进政策议程设置的推进剂。新闻媒体应客观全面报道入市政策创新实践的积极效果和积累的成功经验,通过宣传报道积极引导社会舆论走向,从而为成功政策的扩散营造良好的社会环境。

(三)展望

由于种种原因,本文也存在一些不足之处。首先,影响入市政策扩散的因素众多,而本次研究仅选择了“需求——压力——个体”等三个维度中的部分变量进行回归分析,没有考察地方政府对土地财政的依赖度、城市发展环境等其他内生动力变量,这在一定程度上限制了模型的解释力;另一方面,本文对影响因素进行分时段、分区域进行考察,但是政策创新多是由不同变量组成的乘积函数①Mohr L B.Determinants of innovation in organizations[J].The American Political Science Review,1969,63(1):111-126.。即本文缺少不同变量间的交互效应分析,如邻近压力与人均GDP、产业分化与时间等,其均有可能影响入市政策的采纳与扩散。因此在未来的研究中,应进一步在这些方面进行弥补和提升,以提高研究的科学性与合理性。