即将消逝的乡土之花

——山西炕围画

陈艳玲(新疆艺术学院,新疆 乌鲁木齐 830049)

炕围画又有“墙围画”“墙围”等称谓,是一种集壁画、年画、建筑彩绘于一体的一种民间艺术形式,主要流行于山西、陕西等北方地区。2008年,襄垣炕围画被列入国家第二批非物质文化遗产名录,项目编号为Ⅶ-96,2009年,原平炕围画被列入山西省级非物质文化名录,项目编号为Ⅶ-6。炕围画是山西民间艺术中一种具有独立品格的民间艺术形式。山西炕围画主要发源地区在原平、襄垣、忻州等地,20世纪80年代以来,我国经济发展迅速,随着农村的房屋结构由土木结构转向砖石结构,炕围画在经济浪潮的不断冲击下,存续环境近乎消亡。随着对非物质文化遗产关注度的提升,人们对山西炕围画发展及其保护等相关问题的研究日益受到学术界关注。文章通过文献搜索,梳理出山西炕围画近年的研究,以“山西炕围画”为检索词在中国知网文献库进行关键词检索总共获得54篇文献,其中专著2本,期刊论文31篇,硕博论文8篇,会议1篇,报纸2篇,图集5本,通过整理这些文章,笔者发现学界对于山西炕围画的研究略显单薄。笔者拟对搜集到的山西炕围画民俗文化及相关研究成果进行综合归纳。

一、山西炕围画的历史

山西地区位于黄土高原之上,这里气候寒冷,在寒冷的冬天需要用火炕取暖。炕大约两尺高,人们待客、吃饭等都是在炕上进行,随着炕的广泛应用,人们开始注重炕围的美观性,逐渐发展出美观的室内装饰画,现在所存的炕围画基本上都出现在窑居和瓦房中。

有的学者认为炕围画在产生之初目的是防止墙皮脱落,关于炕围画的生成时间,学术界认为其起源于宋代,少数学者认为金元时期促进了炕围画的发展。有学者认为炕围画起源于宋代,《原平县志》指出在班村发掘的宋代墓葬中,炕围画就已出现。张岳公[1]在《炕围画》中指出宋代的家具变化、社会经济发展等促进了炕围画的生成和演变,表明炕围画至少在北宋就已经出现。耕夫[2]在《反映农村阶级斗争的题材是十分宽广的—新炕围画读后》中反映当时农村阶级斗争时写道:“炕围家史画代替了旧炕围画,由原来的宣扬封建思想的地方变成了进行社会主义思想教育的阵地。”不少学者对山西炕围画的分析主要起源于宋代及对炕围画在历代发展演变方面也进行了研究。学者主要关注炕围画的历史起源、演变等方面的研究,对炕围画在近现代发展方面的研究较少,使后来研究者对炕围画的现代研究有了学术支撑。

二、山西炕围画的造型语言及艺术价值

炕围画中的造型语言和艺术价值是非常重要的,炕围画作为山西文化遗产的重要组成部分,其造型语言及艺术价值具有浓厚的乡土特色。山西炕围画中的造型语言、艺术价值体现了众多的文化信息,蕴含着山西人民的精神价值。

(一)山西炕围画造型语言

造型语言是艺术研究中的重要话题。在炕围画中构图、色彩、题材内容等都具有非常重要的地位。于丽娟[3]在《山西原平炕围画中的传统吉祥纹样探析》中指出山西原平炕围画传统吉祥纹样的表现形式、表现手法、题材内容大多是宣传二十四孝等,后来以人物画为主,配以花卉、山水、动物等,并对家庭主人的意愿和理解进行了整理。石文玮等[4]在《浅谈山西民间炕围画的艺术特点》中写到炕围画的题材是集诗书画于一体的复合体,炕围画的内容形式是驱邪赐福,具有追求富贵平安的含义以及实用性、审美性、地域性和民俗性的艺术特色。

对于炕围画造型的研究,在纹样图案、构图、色彩等方面的研究比较多,而文化符号内涵方面较少,只对其进行简短的提要,没有作深入研究。造型语言作为炕围画的主体,体现了炕围画的内涵及当地特色。对于炕围画的研究,其造型语言是重要的研究对象。

(二)山西炕围画艺术价值

炕围画无论是在精神层面还是在物质层面都在不断影响着人民的生活,是人民幸福生活的体现,也有很多论著在研究炕围画中的艺术价值。李瑞[5]在《山西炕围画的文化艺术特征及传承保护对策》中介绍了炕围画的文化艺术特征具有原发性、乡土性、民俗性、地域性、实用性、装饰性、舒适性和观赏性等,在材料和制作工艺上具有独特的特色。炕围画是劳动人民在认识世界和改造世界中创造的艺术产品,表现了中国农民对于美好生活的向往以及其积极乐观的生活态度,不仅丰富了农民生活,也对相关的艺术发展起到了催化作用,潜移默化地影响着民众的审美。炕围画在一定意义上也具有教化作用,影响着世人;炕围画还具有一定的政治作用,反映当时的社会风气。

在艺术研究中对于炕围画艺术价值方面的研究较多,主要是在实用性、审美性、地域性、民俗性、装饰性等方面,对教化功能和时代描述提及较少。

三、山西炕围画的传承与存续生态

(一)山西炕围画的设计传承

现代社会高速发展,楼房取代了平房,炕围画的生存空间消失了,“炕围画”的载体“炕”消失了。为了避免炕围画传承退化为“博物馆式”的展览方式,人们通过将炕围画应用在现代设计中来进行传承创新,力图使其成为活态文化。

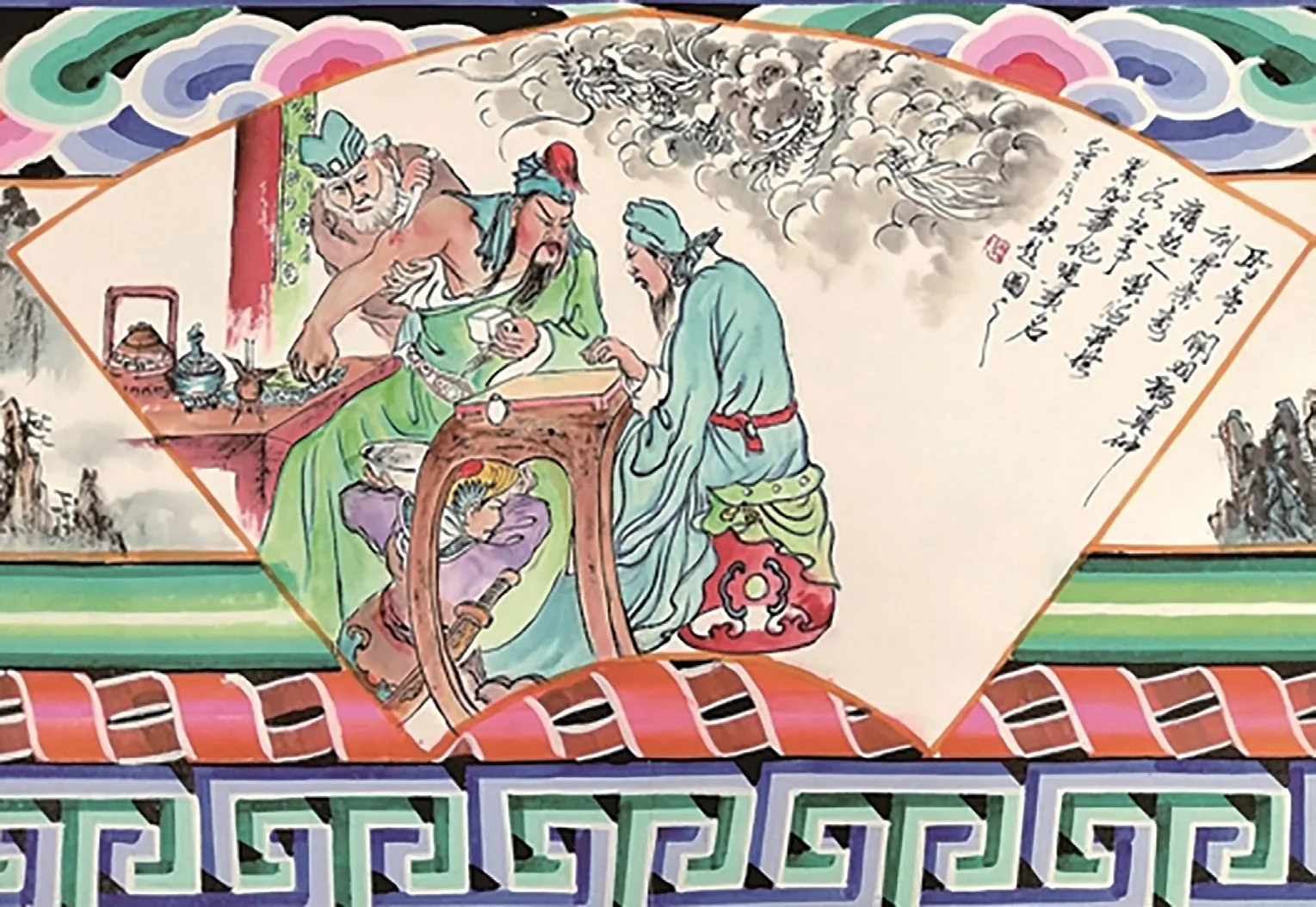

图1 炕围画

聂宁[6]在《非遗活态传承视域下山西炕围画对服饰设计的启示》中指出从现代服装设计角度探索炕围画的传承,提高山西炕围画的宣传力度,使非物质文化遗产更加贴合人们生活。可以看到炕围画的应用主要体现在墙绘设计中,炕围画的纹样图案同样也得到应用,特别是在服饰和丝巾设计方面。关于炕围画设计的研究资料并不充足。山西炕围画的传承不应局限于其本身,将炕围画应用于现代设计,特别是将炕围画的图案、纹样、色彩应用到现代生活中,能在更大范围内吸引人们关注,使其变成人们喜闻乐见的产品。

(二)山西炕围画的教育传承

王欢[7]在《山西“炕围画”在初中美术教学中的开发与利用》中指出在进行实地考察访问学校期间了解到现在的学生知道炕围画的比较少。大家如果都不知道炕围画,该从何传承,如何进行创新?通过在学校开设民间美术课程,将民间艺术更好地传承,不仅可以提高学生的民族自豪感,也有利于炕围画的传承。

(三)山西炕围画的存续生态

学者对山西炕围画的传承及文化生态进行了系统查询,搜寻相关资料对其进行论述。张志红等[8]《山西传统炕围画艺术的创意产业发展分析》一文中提出山西炕围画应以培养、保护专业人员为重,为炕围画打造了一套完整的产业链,制定营销策略推向大众。邢倩[9]在《民俗文物的保护和利用—以“原平炕围画”为例》中提到需要保护炕围画的传承人,开展民俗文化教育宣传活动,将现代科技与炕围画进行结合并且利用炕围画艺术增强人民保护文物保护的意识。李妍[10]在《非遗保护的数字化赋能—以“国家级非遗炕围画数字博物馆·襄垣”为例》中提到2020年襄垣启动了炕围画数字博物馆项目,政府提出建立数字化博物馆,打造一个活态炕围画保护空间。作者在文中指出数字化博物馆并不是单纯使用VR技术将线下炕围画再现,而是通过对于襄垣炕围画进行实地取材,选取具有代表性的民居建筑中的炕围画,制作场景,使人们看到襄垣的生活场景。文中提及对炕围画产业化的研究较多,对传承保护发展的研究则较少,并且提出可以将炕围画与现代科学技术结合,建立数字化保护机制。

图2 炕围画

四、结语

炕围画的实际情况是,在现代生活中,炕已淡出人们的视野,炕围画的受众人群越来越小,民间艺人很难维持炕围画的生存状态,导致其不得不转型。对于炕围画的研究,目前学术界主要从起源历史以及造型艺术价值方面展开研究,并且在传承中保护、创新,参与市场生产以及数字化保护等探索行动,但是无法从根本上缓解其传承的危机,如何对其进行保护是值得思考的问题。对于炕围画的保护不仅要保护炕围画本身,还要保护传承人,没有传承人坚持延续炕围画创作,炕围画的发展就只能落空。当前炕围画传承人保护研究还十分欠缺。因此,如何让传承人继续传承并对此有信心以及如何有效地利用经济手段调动传承人积极性等都存在一定的争议,有待进一步探讨。炕围画作为山西民间艺术,其传承工作跟其他艺术传承略显不同,只有通过转型才能走得更远,但是在转型的基础上如何不使其脱离本质,也是我们需要继续考虑的问题。通过整理资料,可以看到目前学术界对其参与市场生产方面研究较少,学者提出通过建立完整的产业链向大众推广,使炕围画留在大众视野中,可以在此基础上进一步研究。其次,炕围画的传承保护工作对比其他非物质文化遗产保护更为艰巨,对于其他非物质文化遗产来说,其传承主体具有明确性,炕围画的传承主体则是“炕”。然而现在“炕”随着社会的不断发展已经淡出人们的日常生活,对炕围画的保护任重而道远。