个性化护理在改善淋巴瘤化疗后血小板减少症中的作用及安全性

徐广春

(天津市第四中心医院肿瘤血液科,天津 300140)

淋巴瘤(lymphoma)是起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤,其病因尚不明确,多伴有无痛淋巴结肿大、肝脾肿大等症状[1]。现阶段,化疗是淋巴瘤的主要治疗手段,通过抗肿瘤药物的持续使用,可达到缓解症状、控制病情的目的[2]。但其治疗方案可影响机体正常细胞,导致免疫力下降,引发血小板减少症等并发症问题,不利于化疗方案的顺利完成,对患者生存质量造成了严重影响[3]。基于此,控制并改善血小板减少症的病情进展,是提升其化疗效果及生存质量的重要方式。护理作为化疗过程中必不可少的重要环节,其应用方案可直接影响患者的临床结局[4]。个性化护理是现阶段常用干预模式,可结合疾病特征与患者实际病情,开展更具针对性的全面护理措施,临床应用效果显著[5]。但目前为止,关于个性化护理对淋巴瘤化疗后血小板减少症的作用及安全性报道较少。基于此,本研究结合64 例淋巴瘤化疗后血小板减少症患者临床资料,旨在观察个性化护理的作用及安全性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年11 月-2021 年9 月天津市第四中心医院收治的64 例淋巴瘤化疗后血小板减少症患者为研究对象。纳入标准:①明确诊断为淋巴瘤,且符合血小板减少症诊断标准[6];②符合化疗指征;③意识清醒,认知正常。排除标准:①化疗不耐受者;②妊娠及哺乳期女性;③合并心脑血管疾病者;④凝血功能异常者。按照随机数字表法分为对照组与观察组,各32 例。对照组男19 例,女13 例;年龄26~68 岁,平均年龄(46.72±5.12)岁;非霍奇金淋巴瘤21 例,霍奇金淋巴瘤11 例。观察组男18 例,女14 例;年龄26~69 岁,平均年龄(46.84±5.20)岁;非霍奇金淋巴瘤20 例,霍奇金淋巴瘤12 例。两组性别、年龄、淋巴瘤类型比较,差异无统计学意义(P>0.05),研究可比。本研究经医院伦理委员会批准,患者均知情且自愿参加,并签署知情同意书。

1.2 方法 两组均采用R-CHOP(利妥昔单抗+环磷酰胺+多柔比星+长春新碱+泼尼松)方案进行化疗,采用不同护理方法。

1.2.1 对照组 采用常规护理,包括体征监测、用药干预、饮食指导等,辅助临床治疗方案的顺利进行,包括糖皮质激素、丙种球蛋白口服及血小板输注等过程,确保患者的治疗安全。

1.2.2 观察组 在对照组基础上实施个性化护理,主要内容有:①健康宣教:结合患者具体症状,向其介绍淋巴瘤化疗后的常见不良反应,同时讲解血小板减少症的基础知识与治疗方式,提高患者的认知水平,进而缓解其不良情绪,建立护患之间的信任关系,提升患者临床依从性,为治疗及干预措施的顺利开展提供良好基础;②出血护理:出血是化疗后血小板减少症的主要症状,嘱有出血倾向者保持充分休息,密切观察其皮肤及黏膜出血点,杜绝皮肤热敷,尽量避免油腻、生冷食物的大量摄入,多食水果、蔬菜,保持排便通畅,避免排便过度用力引起的出血;③抗感染护理:化疗引起的骨髓抑制可导致白细胞、红细胞及血小板水平下降,造成免疫力降低及出血问题,增加了感染风险。对此,需做好皮肤、口腔、呼吸道及肛周的抗感染预防工作,患者排便后可给予1∶5000 高锰酸钾溶液坐浴,坚持无菌操作,降低感染风险;④血小板输注护理:血小板的体外存活时间为7 d 左右,若患者无法立即输注,需于室温内保存,每5 min 温和振荡一次,避免聚集失活。输注前悬起血小板,避免剧烈摇晃引起的不可逆聚集及破坏,输血速度需视患者耐受情况而定,尽量于1 h 内完成,若存在血小板凝块情况,需轻捏为悬液后继续输入。

1.3 观察指标 比较两组血小板计数(PLT)、PLT 减少持续时间与达标时间、不良事件(皮肤瘀斑、呕血胸闷、感染)发生情况、生活质量核心量表(QLQC30)评分。①PLT 减少:PLT<50×109/L,PLT 达标:PLT≥100×109/L;②QLQ-C30[7]:包括功能、症状与总体健康状况3 项,共30 条目,标准分转化为0~100 分,其中功能领域与总体健康状况得分越高表示生活质量越高,症状得分越高表示生活质量越差。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0 统计学软件进行数据处理,计量资料以()表示,组间比较行t检验;计数资料以[n(%)]表示,组间比较行χ2检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

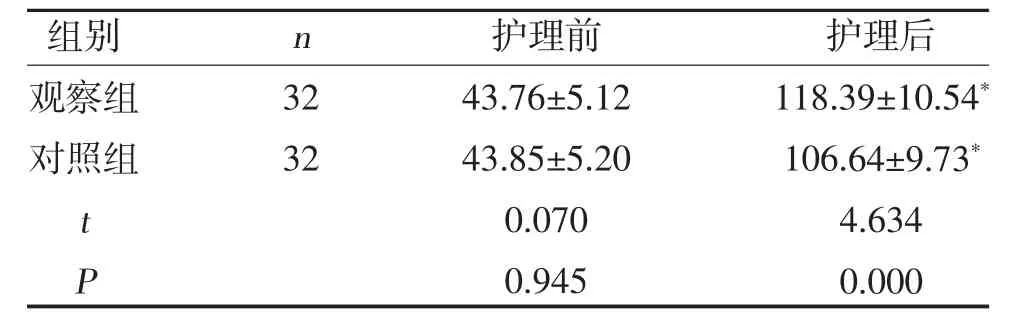

2.1 两组PLT 比较 两组护理后PLT 高于护理前,且观察组高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组PLT 比较(,×109/L)

表1 两组PLT 比较(,×109/L)

注:与同组护理前比较,*P<0.05

2.2 两组PLT 减少持续时间与达标时间比较 观察组PLT 减少持续时间与达标时间均短于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组PLT 减少持续时间与达标时间比较(,d)

表2 两组PLT 减少持续时间与达标时间比较(,d)

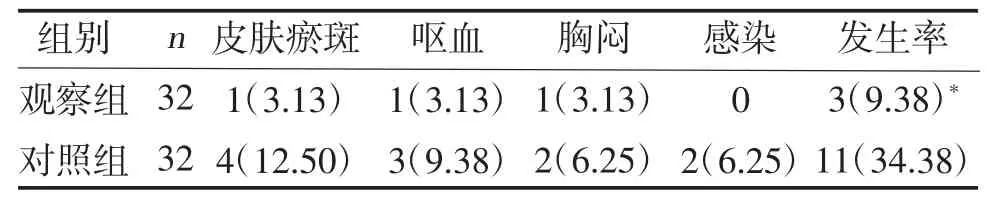

2.3 两组不良事件发生情况比较 观察组不良事件发生率低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组不良事件发生情况比较[n(%)]

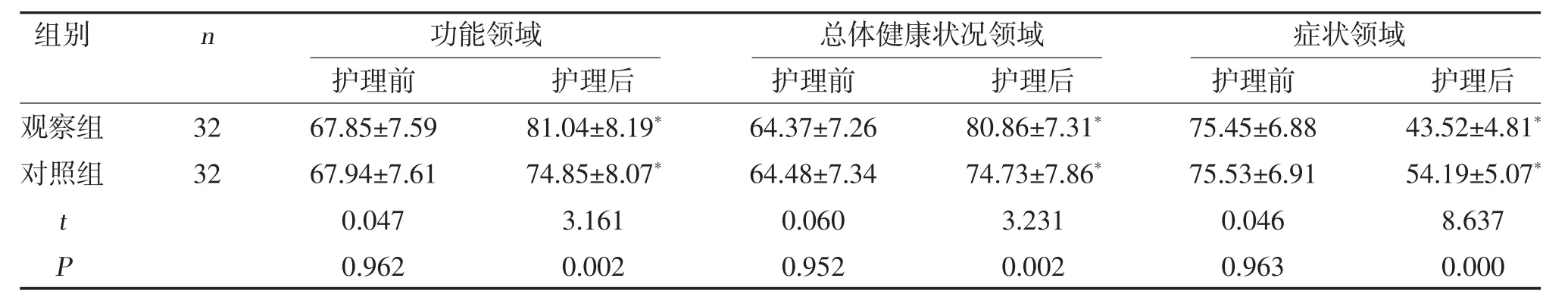

2.4 两组QLQ-C30 评分比较 两组护理后QLQ-C30功能、总体健康状况领域评分高于护理前,且观察组高于对照组(P<0.05);两组护理后QLQ-C30 症状评分低于护理前,且观察组低于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组QLQ-C30 评分比较(,分)

表4 两组QLQ-C30 评分比较(,分)

注:与同组护理前比较,*P<0.05

3 讨论

血小板减少症是淋巴瘤化疗后常见副作用,可导致化疗延长甚至终止,增加医疗成本的同时,严重影响着患者的临床疗效及生存质量[8]。因此,改善化疗患者的血小板减少症问题,是优化其临床结局的重要前提[9]。现阶段,应用血小板输注及重组人白细胞介素11 为血小板减少症的常用治疗方式[10],其护理同样重要。个性化护理是近年来广泛推行的新型护理方式,其干预方案多依据患者的实际情况开展,相较于常规护理,该模式具有更高的针对性及预见性,有利于化疗后血小板减少症的进一步改善[11]。

本研究结果显示,观察组护理后PLT 高于对照组(P<0.05),提示个性化护理有助于患者PLT 指标的回升,在血小板减少症的病情改善方面具有积极作用。同时,观察组PLT 减少持续时间与达标时间均短于对照组(P<0.05),表明个性化护理可缩短患者PLT 指标的恢复时间,促使病症快速康复,这与马文清等[12]观点较为一致。分析认为,化疗疗程普遍较长,血小板减少症的出现可导致患者不良情绪的进一步爆发,对其治疗依从性及配合度造成了较大影响,易造成疗效下降、康复时间延长等现象。而个性化护理通过健康宣教的实施,有效提升了患者的认知水平及依从性,大大缓解了患者的不良情绪,有助于疗效的提升,可缩短恢复时间。安全性方面,观察组不良事件发生率低于对照组(P<0.05),提示个性化护理可降低患者的不良事件发生风险。其中,出血是血小板减少症的主要症状,而感染则多与化疗过程中骨髓抑制的产生密切相关,通过个性化护理中出血护理与抗感染护理的针对性应用,可有效降低其发生风险[13]。此外,观察组护理后QLQ-C30功能、总体健康状况领域评分高于对照组,QLQC30 症状评分低于对照组(P<0.05),提示个性化护理可促进患者生活质量的提升,这与其康复时间缩短及不良风险下降等原因存在直接关联。

综上所述,个性化护理可有效改善淋巴瘤化疗后血小板减少症患者的PLT 水平,缩短PLT 恢复时间,减少不良事件。