双声异态:论巴克斯音乐的特征及其宇宙观

迪娜·叶勒木拉提

“巴克斯”属于哈萨克传统社会中的宗教职业人员,是萨满信仰系统的典型代表。在欧亚大陆,萨满信仰广泛分布于各地区各语系多民族中,以阿尔泰语系诸民族尤为突出。哈萨克人的“巴克斯”是多功能复合型宗教人员,在其多种身份及职能活动中,常为各种目的使用不同类型的音乐,其表现形式、功能、特点各异,由此形成独具特色的“巴克斯音乐”。特别是在各种宗教活动中,音乐占据着至关重要的作用,是不可或缺的法事方法。

巴克斯音乐属于哈萨克宗教音乐范畴,产生于宗教活动中的巴克斯音乐属于萨满音乐种类。巴克斯通常以通灵法事活动为框架,主要以巫术、宗教禁忌、献祭与祈祷三种宗教活动为主,并以音乐的方式祈求神灵帮助进行降神仪式,行使祭祀、占卜、传统治疗活动等巫术行为。在这些仪式中需要大量音乐,因此巴克斯音乐具有独特地位和重要功能。传统的巴克斯音乐除了人声以外,还必须使用乐器。其音乐形式为:歌曲、弹唱+奏唱、器乐,呈现为巴克斯清唱歌曲、巴克斯手持乐器边奏边唱、由助手伴奏巴克斯清唱歌曲或跳舞、巴克斯演奏器乐等。作为萨满音乐范畴,哈萨克巴克斯音乐有别于其他地区及民族的萨满音乐,特别体现在乐器使用的多样与丰富性,不仅有鼓等打击类,还有摇响类乐器、拉弦乐器、弹拨乐器,如当格拉、阔恩绕、阿萨塔雅克、阔布兹(1)阔布兹:阔布兹是哈萨克族拉弦乐器,主要分为克勒阔布兹和森姆阔布兹两类,其中克勒阔布兹是该乐器的传统形式,森姆阔布兹是20世纪后改制形成。、冬不拉等。

国内外学界对哈萨克巴克斯关注较早。在18世纪中叶,俄罗斯学者就于中亚展开一系列调查研究,其成果记录于书信、调研报告。19世纪初始,乔汉瓦里汉诺夫(Шоκан Уәлиханов)等哈萨克学者也开始关注,陆续产出较多高质量成果。步入至20世纪后,巴克斯音乐成为学界特别关注的学术领域,学者及其大量田野调查与曲谱记录增多,以民族音乐志学者亚历山大·扎塔耶维奇(2)亚历山大·扎塔耶维奇(А.В.Затаевич,1869-1936):俄罗斯及苏联时期著名的民族志学者。在他长期的田野调查工作中,对中亚地区民族音乐给予了较多关注。他收集了1400多首哈萨克民间传统音乐,主要分为安(歌曲)和葵依(器乐)两个方面的内容。其中有相当数量的巴克斯音乐。在其研究中不仅对相关曲谱做了详细、专业的记谱,还对每首曲谱的演唱人员、时间、地点及相关情况做了说明。迄今为止,亚历山大·扎塔耶维奇田野工作所获得的音乐民族志材料(谱例),在哈萨克斯坦音乐学界具有相当的权威性。为典型代表。21世纪以来,研究成果如雨后春笋,呈现出数量由少至多、内容从单一到多样化,从初期仅对概念与体裁的一般介绍,发展到对概念深入阐述、音乐本体的全面分析和历时性纵向观照。

我国学者对巴克斯及其音乐的研究始于20世纪,集中于文学、人类学和音乐学等学科。关于巴克斯音乐,主要是曲谱整理及初步的研究报告等。其中,关于人声部分的音乐研究基本局限于体裁的概念梳理,很少涉及器乐研究,仅有对阔布兹的关注。

哈萨克族巴克斯的形成历史久、蕴含要素繁杂,以至于“巴克斯音乐”成为一个庞杂的音乐品种,具有了内涵丰富、功能及形态特征各异的特殊属性,其中存在于整体音乐中的“双声异态”特征,明显区别于哈萨克民间音乐与宗教祭祀音乐,是巴克斯音乐最典型的形态特点。这与其具有的宗教属性与民间属性密切相关。

一、从双声结构到双声异态

巴克斯音乐作为宗教音乐种类,具有多种不同于民间音乐的特点,其“双声异态”的结构模式便具有代表性。

“双声结构”是哈萨克传统音乐的代表性表现方式之一,亦是学界探讨较多的、欧亚草原民族共有的“双声音乐”形式及形态结构特征。国内学界从20世纪中后叶开始探讨北方草原民族的双声音乐结构特点。如樊祖荫先生较早关注国内多声部音乐,并在研究中特别提及草原地区的双声音乐形式。《内蒙古地区“潮尔”的声音民族志》(3)徐欣:《内蒙古地区“潮尔”的声音民族志》,上海音乐学院博士学位论文,2011年。关注内蒙古地区的弓弦潮尔与人声合唱潮林道,从多个角度对蒙古族双声音乐结构模式进行了分析。《在文明与文化之间:由“呼麦”现象引申的草原音乐之思》(4)萧梅:《在文明与文化之间:由“呼麦”现象引申的草原音乐之思》,《音乐艺术》,2014年,第1期。与《从“弦功能”再看亚欧草原的“双声结构”》(5)萧梅:《从“弦功能”再看亚欧草原的“双声结构”》,《音乐艺术》,2018年,第2期。两篇文章中同样涉及对此问题的深度思考,对“双声”概念进行了界定:双声即由一个持续的低音声部加旋律声部而形成的“双重声音结构”。《阿勒泰地区双声管乐器潮尔(斯布孜额)钩索》(6)张寅、陈荃有:《阿勒泰地区双声管乐器潮尔(斯布孜额)钩索》,《中国音乐学》,2018年,第4期。一文以新疆阿勒泰地区不同民族的管乐器为线索,探讨人声与器乐共同形成的双声音乐结构。《丝路双声音乐及其文化阐释》(7)陈文革:《丝路双声音乐及其文化阐释》,《音乐艺术》,2020年,第3期。一文则是从欧亚大陆普遍存在的双声音乐现象进行研究,并结合历史、宗教、神话等多领域深入探讨了人声双声、人-器双声、器乐双声的共性特点。

总体来看,国内学界对欧亚草原多民族共有的双声音乐结构研究集中于音乐层面的“双声”,即使用人声、乐器或人声结合乐器而发声形成的两种不同走向的双声旋律,主要以人声的双声音乐(喉音艺术)、人声+器乐的双声音乐(冒顿潮尔/斯布孜额等)、器乐的双声音乐(弓弦乐器/弹拨乐器)三类呈现,由这三种表现形式所呈现的“持续低音+旋律高音”两种旋律线条共同发声发展的特殊形式。

本文所要论及的“双声异态结构模式”与学界关注的“双声结构”概念有所不同。巴克斯音乐的“双声异态”模式与仅从音乐的两个声部来理解的含义不同。根据巴克斯音乐的特点,双声结构特指构成巴克斯音乐的两个不同部分,例如语言与音乐、人声与器乐等,巴克斯音乐的双声结构并不是单从音乐的视角观察双声形式的不同旋律走向,而是从其组合构成的不同子项结合成状态有所对比的双重结构形式,这是以组合构成的不同形式所体现出的不同状态对比来看的结果。根据现有材料,巴克斯音乐根据不同的音乐形式具有不同的双声结构,在“人声+器乐”的“弹唱+奏唱”类型中,体现为人声与器乐(人声+冬不拉、人声+阔布兹)、语言与音乐等不同维度的双声结构形式;在器乐类型中包含弦乐器的双弦、打击乐器的鼓与响铃类乐器的双声结构形式。将巴克斯音乐看作双声结构,是基于音乐形式中表现出较强的“双声异态”特点,这较普遍地存在于巴克斯音乐形态的特殊模式。

“双声异态”,是在巴克斯音乐的每一种双声结构中,一个结构部分为持续而固定的存在,主要表现为音乐的“时间与空间”上具有高度相似性、重复性、持续性,具体呈现为持续不断地演奏相同的音、相同的节奏型,或不断地重复相似的词汇及语句,是表演者营造的“固定的音乐频率”模式。而另一个结构部分,是不断变化的发展形式,其音乐的“时间与空间”不同,具有变化性、发展性,具体呈现为音乐的节奏不同且多样、具有音高走向的旋律进行等,或是不同内容的语词,是表演者营造的“行进式的音乐频率”模式。两个结构部分的两种模式构建了对比式的音乐形态,两个截然不同的元素并置于巴克斯音乐的表演与表达中,各司其职,构成“双声异态”,即双声结构中两种组合构成的不同状态。具体表演中呈现“弹唱奏唱”与“乐器演奏”两种。

(一)巴克斯的弹唱奏唱

巴克斯弹唱与奏唱音乐是巴克斯在请灵、占卜预言、诊病治病等巫术活动中产生并形成,是以乐器伴奏人声的“人声+器乐”形式。双声异态特点在此处表现为两种:一是人声(含旋律与唱词)与器乐的发展不一致,表现为音高(旋律)与时间(节拍节奏)的不同步,由此形成状态不同的双声结构;另一类是人声的旋律部分与器乐的发展逻辑相同,但唱词的形成逻辑与人声旋律、乐器旋律不一致,形成了语言(唱词)与音乐(人声旋律、乐器旋律)的对比模式。

1.人声+器乐:人声旋律与乐器旋律的双声异态

在已有研究中,北方草原双声结构的典型模式是“人声+器乐”形式,乐器以吹管器乐居多,如蒙古族的冒顿潮尔、哈萨克族的斯布孜额。而巴克斯音乐则以弹拨乐器冬不拉、拉弦乐器阔布兹为主要乐器,以器乐作为持续固定的结构部分,人声作为变化发展的部分,形成“器乐持续音+人声旋律”的结构模式,与常见的“人声持续音(低音)+器乐旋律”双声组合形式正好相反,其特点是呈现出不协和的音响效果。

(1)冬不拉弹唱

冬不拉弹唱是哈萨克族传统音乐中使用广泛的表演形式,但很少出现在巴克斯的宗教活动。经笔者大量田野调查发现,在我国新疆昌吉地区的巴克斯宗教仪式中使用冬不拉,从中可清晰明确地观知巴克斯弹唱音乐的双声异态特征。(参见谱例1)(8)选自新疆昌吉回族自治州的哈萨克族巴克斯玉森拜(Üysenbay)演唱的巴克斯萨仁,笔者于2017年1月在巴克斯家中参与观察其请神附体、为病人进行传统治病的巫术活动,在此过程中采录到该巴克斯萨仁。

谱例1清晰地展现出人声旋律与冬不拉之间的不一致性。人声旋律节拍是4/8、5/8的混合节拍,而对应的冬不拉始终保持1/8拍,节奏型一直保持双十六节奏型xx。该歌曲是五声音阶的do调式,人声旋律音域范围以二、三度级进为辅,最大音程进行为五度。

谱例1.

歌词大意:十二个阿巴克克烈,如结出许多果实的大树一般,Bur...(语气词)十二个克烈聚集在一起,天佑阿巴克。Bur...(语气词)

冬不拉器乐部分的和音均为g1-d2,相对于人声旋律来说是持续不变的“固定和音”进行。从整曲逻辑结构来看,人声旋律部分为a+b(6+5),对应一段歌词。而冬不拉的结构只由一个小节内的双十六分音符g1-d1和音重复组成,无任何变化,这与不断发展变化的人声旋律形成了反差。可见这首巴克斯萨仁的人声与器乐两个结构部分中,节拍、旋律发展及逻辑结构发展均不相同,冬不拉器乐是持续、反复的固定音乐模式,而人声旋律则是发展的变化音乐模式,由此形成了人声旋律与冬不拉器乐二者在各自音轨中独立发展的特点。在传统冬不拉弹唱形式中,追求和谐是最大的共同性,这体现在词曲关系、器乐与人声的结合等方面。但在巴克斯的冬不拉弹唱中反而呈现出不协和、紧张感。究其缘由是因为冬不拉在节奏节拍与音高进行的持续性与固定性,器乐部分从始至终都弹奏相同的节奏型与和音,节奏节拍并不随人声旋律的变化而改变。此外还有冬不拉上下弦的音程度数问题。在传统的冬不拉弹唱中冬不拉伴奏音乐的和音主要以协和音程四度和五度为主,偶有三度、六度。而巴克斯的冬不拉音乐中,除了四度、五度的协和音程以外,还常使用不协和音程。这便构成巴克斯弹唱音乐中的“双声异态”:人声旋律与冬不拉音乐两个部分按照相异状态发展,形成不同形态特点的音乐模式。

(2)阔布兹奏唱

阔布兹是巴克斯的专用乐器。在哈萨克斯坦共和国传统乐器博物馆中,收藏有18、19世纪巴克斯使用的多件阔布兹,形态各异。近代俄罗斯人在中亚哈萨克草原的田野调查材料中也有相关记载。关于巴克斯使用阔布兹奏唱的传说由来已久,相传源于乌古斯-克普恰克时代的霍尔赫特(9)笔者注:哈萨克民间相传阔布兹乐器是由霍尔赫特阿塔(Qorqït ata)制作而成,后又创作出一系列阔布兹葵依(器乐曲)。霍尔赫特不仅是哈萨克民间传奇人物,也是广泛流传于阿尔泰语系突厥语民族的各类神话传说及史诗中,属于突厥语民族共有的传奇圣人。大巴克斯。有关霍尔赫特与阔布兹的故事在哈萨克民间传说、史诗《霍尔赫特祖爷书》(10)笔者注:《霍尔赫特祖爷书》(Qorqïtata kitabï)是一部形成年代古老、篇幅巨大、流传地域及民族较广的英雄史诗,广泛流传于塔塔尔、哈萨克、乌孜别克、维吾尔、土库曼等突厥语民族中。公元11世纪出现了最早版本的《霍尔赫特祖爷书》,其手抄本之一收藏于德累斯顿国家图书馆,另一本在梵蒂冈国家图书馆。中均有流传。

学者亚历山大·扎塔耶维奇通过田野调查记录整理了大量有价值的巴克斯音乐,本文即选用其中曲谱做一分析,阐释百年前学者调研中巴克斯音乐的双声异态模式特征。(参见谱例2)

谱例2未记录唱词,故本文仅从曲调角度分析研究。该曲4/4拍,旋律以e1开始,d1音结束,人声旋律以四音音列构成:d1-e1-f1-g1。旋律进行以二度、三度为主。伴奏乐器阔布兹以d1-g1定弦,以此二音为骨干音。双弦拉奏以d1-g1及d1-a1两个平行四度、五度的和音进行为主,配以a1、g1的单音旋律进行。阔布兹的和音、单音是以人声旋律的d1、g1、a1骨干音组成。其中,全曲的阔布兹上弦音以d1音为连续进行,节拍为四分音符与二分音符。在此基础上,阔布兹下弦音则配以人声旋律的骨干音旋律音符。因此,阔布兹的上弦音音轨形成了持续、固定不变的d1音连续进行,相对而言,阔布兹的下弦音与人声旋律在此基础上做旋律变化进行,因而便形成了此种双声异态音乐模式。

谱例2.(11)“该谱是23岁的巴克斯扎卡里亚卡日拜耶夫(Закария Кәрiбаев)为我们表演的曲目中唯一一首用阔布兹演奏的佳作,他会为人治病、占卜未来并具有其他一些神能。他为我演奏了很古老的曲调及诗词等,我对他的音乐深感兴趣,因此记录下了他的音乐。根据他的朋友所述,他所演奏的曲目来源于哈萨克人和卡勒马克人的战争时期。”该曲谱及注释转译自:2005ж,-438 бет.〔哈〕穆赫塔尔奥埃佐夫文学与艺术研究所汇编:《哈萨克音乐,文选:第一套——古老的民俗音乐部分》,阿拉木图:哈萨克信息出版社,2005年,第438页。

2.语言与音乐:唱词与人声旋律、乐器旋律的双声异态

该曲以2/4拍开始,使用较特别的三连音及切分节奏型。乐句结构为a(1—4小节)+a1(5—7小节),人声旋律与阔布兹上弦旋律进行基本保持一致,调式是以a为主音的la调式五声音阶:la-si-do-re-mi,主要旋律进行为二、三度级进,偶有四度、六度跳进。阔布兹是以a为主音的la调式六声音阶:la-si-do-re-mi-fa;阔布兹伴奏以a-d1、c1-f1、b-e1的平行四度和音进行为主,偶有a-a1的八度和音,此外也有b、c1、d1、e1音的单旋律进行。整体来看,无论是人声旋律或阔布兹旋律,均在中低音区进行。

该曲的诗词是7、8音节诗,该片段有四行诗词。其中在第2小节,人声旋律以d1音进行,阔布兹旋律以a-d1和音持续进行,二者结合起来形成一种持续、固定的音乐进行模式,而对应的唱词部分则是变化进行的诗词。由此,语言(唱词)与音乐(人声旋律+乐器旋律)形成了相异状态的对比型音波结构。该歌曲语言与音乐对比发展模式在后面的曲调变化中又有不同。

谱例3.

歌词大意:我那匹花斑马,头戴新的图玛尔(护身符),像羚羊般灵动,如雄岩羊般发出轰隆声。

谱例4.

歌词大意:(衬词)гай-гай-гай ай гай-гай-ай ай-ай-ай гай-ай-гай..

ге-го ге-о о-ге у-у..

这一首是上一曲谱例3的后续片段,人声旋律的进行变为与阔布兹下弦旋律进行一致,形成不同的调式结构。开始为a艾奥利亚七声音阶:la-si-do-re-mi-fa-sol,后转变为以d1为主音的do调式五声音阶:re-mi-#fa-sol-la。阔布兹为a-d1定弦,器乐阔布兹伴奏主要以a-d1、c1-f1、b-e1的平行四度和音进行,同时还有a-f1的六度和音、a-g1的七度和音、a-a1的八度和音。此外还有b、c1、d1、e1音的单旋律进行,较多运用装饰音。

该曲唱词均为衬词,如гай、ай、ге、го、у等,相比谱例3诗词,其唱词没有较大变化,是在一个小节乃至一个乐段内持续性的演唱相同的虚词,而对应的阔布兹与人声旋律是有变化的。该曲(谱例4)中音乐(人声与阔布兹旋律)基本遵循一致的旋律进行,除了偶有节奏上的细微差别外,人声与器乐二者基本是一致的进行。如此,音乐(人声与器乐)与语言(唱词)形成了状态上的对比与差异,音乐(人声旋律+阔布兹旋律)是相对一致的发展,而对应的语言部分(唱词)则是持续、固定不变的虚词进行,二者的逻辑思维发展不一致,由此形成音乐与语言的对比,是双声异态音乐模式的体现。

(二)巴克斯器乐

巴克斯器乐是巴克斯在请灵、占卜预言、诊病治病等宗教仪式活动中使用各类乐器演奏而形成的音乐,因使用乐器不同而形成不同形式的器乐双声异态模式:弦乐器主要表现为双弦构成的上下声部的对比,其中一个声部为持续、固定的音乐进行,另一个声部则是具有旋律发展变化的进行。打击乐器表现为鼓声与响铃声之间所形成的、持续而有规律的(均匀的节奏节拍、音色音量等律动)鼓声与不规律的(随机性、音色音量不断变化的)响铃声所形成的双声异态特点。

1.弦乐器:双弦双声部的双声异态

在仪式中使用弦乐器,是中亚民族萨满音乐的特色之一。自古以来,哈萨克巴克斯最常使用的弦乐器便是克勒阔布兹及纳尔阔布兹,近现代开始使用冬不拉乐器。根据历史材料和当下田野调查,在这两种器乐中,双声异态主要体现为弦乐器的上弦保持相同的节奏或音高旋律进行,而乐器下弦的节奏、音高等做不同的发展进行。以此形成上、下弦中一方为相同、固定、持续性的模式,而另一方为不同、变化、发展的模式,由此形成不同状态进行的双声音乐。

苏联的一位教会工作者皮特尔提霍夫(Петр Тихов)在民间收集记录了9首哈萨克族传统曲调,其中便有一首巴克斯阔布兹葵依,是较早被记录成谱的巴克斯器乐曲之一。(参见谱例5)

该曲3/4拍,是以g1为主音的do调式五声音阶:sol-la-si-do-re。阔布兹上弦为连续的d1音,也是该曲调的Ⅴ级音,基本均为四分音符的节拍进行。阔布兹下弦为旋律进行,节奏型有变化,旋法亦有较大发展。由此上下二弦形成了不同的形态,上弦为持续性、固定不变的d1音进行,下弦是正常的旋律进行,由此二者的逻辑发展不同,形成对比,构成了巴克斯音乐中弦乐器的上下二弦双声异态特征。

《阔布兹主题器乐Ⅱ》(谱例6)是笔者在哈萨克斯坦田野调查中采录的乐曲,是巴克斯在占卜巫术活动中所拉奏的阔布兹器乐。在仪式开始前,拉奏阔布兹器乐,占卜开始后则一边拉奏器乐一边讲述求助者需要的信息。

该曲为双弦拉奏乐曲,阔布兹上弦为主音f1,下弦为旋律音高。下弦的音高旋律为f1-g1-bb1的三音列。乐曲4/8、3/8节拍,还有一小节为5/16节拍,因而具有“增半拍”特征。其中,阔布兹上弦与下弦形成了不同发展进行,上弦保持f1音的进行,下弦则在f1、g1、bb1三个音之间不断变化。根据上述两例阔布兹器乐谱例可知,弦乐器的上下弦构成不同发展的双声异态模式。

谱例5.(15)同注①,第139页。

谱例6.(16)选自哈萨克斯坦奇姆肯特市巴克斯A演奏的阔布兹葵依,笔者于2019年5月在巴克斯家中采访,并参与观察其请神附体、占卜预言、为病人进行传统治病的巫术活动,在此过程中采录到该巴克斯宗教活动中的使用音乐。该巴克斯表明不愿公开自己的姓名及其他个人细节,因此本人及本文尊重巴克斯的意愿,不在文中体现其姓名及相关其他细节资料。在本文中以“奇姆肯特巴克斯A”来代称之。

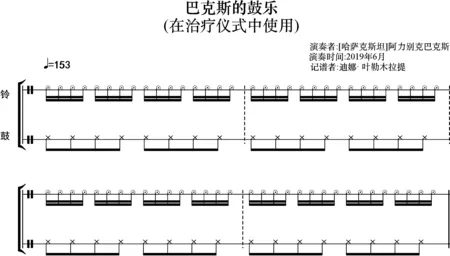

2.打击乐器:鼓与响铃的双声异态

打击乐器是欧亚大陆多民族萨满使用的典型乐器。哈萨克巴克斯使用的打击乐器有鼓类和摇响类两种,鼓类以不同种类的“当格拉”鼓为主,摇响类以“阔恩绕”“阿萨塔雅克”为主,二者均具有金属声响的特点。巴克斯在仪式中使用的鼓,可发出两个声音,一是鼓点声,另一个是铃声。鼓点是使用鼓槌敲击鼓面而出,铃声是由鼓槌下端挂有的铃铛,每次敲击鼓时,同时带动鼓槌下端的铃,由此构成鼓声与铃声的双声音响结构,因二者都是同时发声,而形成的音响则是状态各异的两个声部,由此形成打击乐器中的双声异态模式。(参见谱例7)

谱例7.(17)选自哈萨克斯坦阿拉木图市哈萨克巴克斯阿合迈诺夫阿力别克(Ahmenov Alybek)的鼓乐,笔者于2019年6月在阿拉木图市传统民族医院办公室参与观察该巴克斯请神附体、为病人进行传统医疗的巫术活动,此过程中采录到相关音乐。

谱例7表明,鼓声是固定的八分音符进行,铃声是由7个铃铛不断碰撞发出的声响,声音无规则,谱例仅以十六分音符的进行体现,实际上鼓声与铃声同样为双声异态的结构。

以上论述说明“双声异态”是一种少见于哈萨克族民间音乐的模式,而又广泛存在于巴克斯音乐中,作为具有祈求神灵性质的宗教音乐种类,兼具普遍性与特殊性的双声异态模式是巴克斯宗教仪式活动的关键要素,其形成与民间信仰相关,特别是与萨满信仰的宇宙观紧密相连。

二、“双声异态”模式与萨满宇宙观

巴克斯音乐产生于巴克斯的祈祷献祭、巫术活动,乐器以宗教禁忌为框架而存在,在其宗教行为中,音乐占据着重要的地位,担任重要的功能。纵观巴克斯的宗教行为,巫术传统主要以占卜、传统治疗两种行为活动最为常见,这是巴克斯音乐存在的“主战场”,而宗教禁忌行为较好地体现在使用乐器中,祈祷献祭传统以音乐活动最为常见。

根据宗教学理论,献祭与祈祷是宗教信仰者与信仰对象、人与所信仰的神灵进行交际和交通的行为方式,表现了人对于神灵的情感与态度。在宗教信仰者对神灵表达情感之时,便会以各种方式祈求,这种祈求方式既可以是以实体物品换取神灵的青睐与帮助,如哈萨克传统中的献牲习俗、祭品习俗便是以牲畜换取神灵的神助;除了实物外,也以音乐歌舞的方式换取神灵的关注,如巴克斯在降神仪式中的音乐形式,则是对神灵的祈求与奉承,根据巴克斯萨仁唱词的内容可知,巴克斯与神灵的连接、祈求帮助、沟通等信息均包含在内。所以,在哈萨克巴克斯的祈祷献祭行为传统中,某种程度上音乐具有“祭品”的功能,也被作为沟通神灵的重要工具,就其本质而言,巴克斯音乐具有祈祷献祭功能。

在萨满教腾厄尔信仰中,关于世界是由多个层级构成、死去的人类要去“另一个世界”、达到“癫狂”状态来跟世界进行交流等宗教认知在不同时期都有体现。考古学研究发现,当时的人们对世界的认识分为“这个世界”(生活的世界)与“那个世界”(死后去往的世界)之分。还常以音乐行为还原信仰表达,“据史料称,突厥汗国时期,在纳乌热孜节也称为乌勒斯的伟大一日,这一天先敬天神并祈祷,向神默告自己的愿望,连奏九首乐曲(也称为托格斯塔拉吾葵依)。”(23)冯光钰,袁炳昌:《中国少数民族音乐史》(第一卷),北京:中央民族大学出版社,2009年,第402页。

哈萨克民间传统认为一般人无法连接人界与异界,而通过音乐可以联系到“看不见的世界”,巴克斯以阔布兹琴腹中粘贴的镜子与其乐声作为媒介抵达彼界,以此与神秘力量联络、获取信息、达成交易,这与哈萨克人古老信仰中认为的,在现实世界之外还有另一个平行宇宙的认知相关,这或许是对古老时代所谓“两个世界”的另一种呼应。因此对于神秘的、看不见的世界,只有特定的人通过乐器的声音进行交流。他们相信音乐是连接人与神秘世界的中介,对于乐器的产生也被认为是从神秘世界而来。这一时期,人们已经具有利用音乐来治病的概念,并进一步对带有治疗功能的特殊音乐形式及特征有了很好的认识。双声异态音乐模式中两个不同状态的音乐结构模式也许便与“两个世界”的信仰观念所对应。

结 语

音乐是由振动产生的,每一次振动都有特定的频率。巴克斯音乐作为具有降神、治疗、占卜等宗教巫术活动中使用的特殊信仰音乐,其特征确有与民间音乐不同之处。中世纪呼罗珊地区的学者亦宾·法里公(Ibn Farīghūn)在著作《科学之汇集》(Jawamial-ulūm)中讲到:“音乐揭示了在天地之间、物质与精神之间运动的能量中的和谐与不和谐。”(24)〔英〕C.E.博斯沃思,〔塔〕M.S.阿西莫夫主编:《中亚文明史》第四卷(下),刘迎胜译,北京:中国对外翻译出版公司,2009年,第534页。哈萨克族传统音乐的双声结构音乐形式中以追求和谐之感为主要表达,如达斯坦、阿肯阿依特斯等音乐中大量存在音程、节奏节拍等方面的协和因素,巴克斯音乐所具有的“双声异态”特征,不同于哈萨克族传统音乐中一向追求的和谐之美学,而是制造一种不协和的紧张情绪与氛围。在弹唱与奏唱形式中,既存在人声(唱词与旋律)与乐器的对比型音波组合,乐器通常为固定音波,而人声是行进式音波;也有语言(唱词)与音乐(人声+器乐)的对比型音波组合,二者的音波角色经常互换。

在器乐形式中,根据乐器的不同,双声异态模式体现的对比音波也不同,弦乐器通常上弦为持续的音进行,下弦为旋律音高走向,双弦的搭配模式也是两个不同音波的结构模式;在鼓乐中,匀速的鼓点与随机发声的不规则响铃声同样是对比型音波结构模式的显现。除了音波的不同对比状态之外,通常表现紧张、不协和的听觉之感。巴克斯使用“双声异态”的音乐表现形式,则可能是其通往所谓“另一世界”的必要条件之一,此种音乐结构模式可能是具有连接所谓“两个世界”的共性频率,巴克斯可以此与所谓另一个世界的灵性进行连接。

纵观草原民族共有的双声结构特征,或是南北方民族各种类型的多声部音乐形式,此种非单声结构音乐表现形式的形成与发展可能与双声异态模式相似,也许与某些宗教元素具有一定的关联。

本文由笔者博士论文相关内容修改而成。感谢导师包爱军教授对本文的悉心指导。