电影的叙述距离:从形式到价值的考察

赵 轩

叙述距离最早由美国文艺理论家、芝加哥学派第二代领军人物韦恩·布斯(Wayne Booth)在其1961年问世的《小说修辞学》中提出,并被认为是这部里程碑式著作的“统摄性的概念”与“布斯理论的精髓”(傅修延 108)。然而,文学研究界围绕叙述距离的讨论实则并不深入,将其纳入电影叙事理论体系的尝试则更是付之阙如。究其原因,除却小说文本与电影文本各自叙事体系的兼容难度,布斯叙述距离理论本身的晦涩多义与叙事学界诸多概念的不统一,也是造成目前研究窘境的重要诱因。基于此,本文将回到布斯原典,重新廓清小说叙述距离牵涉之多个主体概念的原初含义,并扩展其理论视阈,在电影叙事理论体系中为叙述距离找寻落脚点。在着力探讨叙述距离的类型、样态、功用、发生场域与影像表现手段的同时,本文还将沿承布斯对叙事文本道德责任的重视,论证电影叙述距离的伦理规限,以期为今后之电影理论与实践的发展路径提供参照。

一、 叙述距离:从文字到影像

布斯对叙述距离的最初界定是阅读体验中多个主体之间的距离,亦即用以描述“作者、叙述者、其他人物、读者四者之间含蓄的对话”中,“每一类人就其与其他三者中每一者的关系而言,都在价值的、道德的、认知的、审美的甚至是身体的轴心上,从同一到完全对立而变化不一”(145)。法国叙事学家热拉尔·热奈特(Gérard Genette)进一步将“距离”确认为“叙事信息数量变化范畴”(216),是可供叙事主体(作者、叙述者)调节、阅读主体(读者)感知的变量,其表征的是有关价值、道德、认知、审美、身体乃至“时空的距离”“社会阶级”“言谈服饰习惯”(布斯 145)等方面的叙事信息。然而,以当下眼光视之,即便站在热奈特的“肩膀”上审视叙述距离的理论构建,其内涵依旧歧义丛生,运用于电影叙事框架更是困难重重。原因一方面在于,布斯论及的阅读体验主体拥有其独特的理论背景,直接运用于电影叙事框架将遭遇多种挑战;另一方面,布斯在此将价值、道德、认知、审美甚或身体维度逐一罗列,没有明确的分类,使得后人的研究也大多主次不分,含混不清,以致叙述距离的批评视域趋于离散化而无从把握中心。上述两个问题,也正为本文讨论电影叙述距离预设了必须先行厘清的研究前提。

关于阅读体验的四个主体,布斯在此论述的“作者”实则是“隐含作者”(implied author),亦即作者自己的“隐含的替身”,无论作者“如何试图非人格化”,读者均可由阅读体验本身建构而来的作者的“第二自我”(66—67),这也是布斯《小说修辞学》最知名的理论创设之一。“隐含作者”于20世纪60年代的提出,实则是为了应对此时形式主义批评对作者传记式批评之理论围剿的一种权宜之计。在“文本自足论”成为理论界宠儿的时代背景下,隐含作者“无疑是一个非常英明的概念”(申丹,《何为“隐含作者”?》 137),它实质上创设了可供批评者进行意图归因,却又可以无须证明这一意图是否真实存在的一种“人格拟制”①。

与之相类似,法国电影理论家阿尔贝·拉费(Albert Laffay)同样发表于20世纪60年代初期的专著《电影逻辑》也提出了“大影像师”(le grand imagier)的概念,用以指称“操作画面的机制”,“一个不可见的叙述策源地”,而非“具体的人或人物”(戈德罗 若斯特 14)。或许是基于相同的时代背景,“大影像师”的概念创设也极力回避了“作者”的字眼。在1954年特吕弗于《电影手册》撰文提出“作者策略”之后,具备一定艺术表现能力并形成自身风格的电影导演方有资格被称为电影之“作者”,这已然成为法国电影界的一种共识。故而,从“人格拟制”的思维范畴加以理解,大影像师与隐含作者无疑有着共通的理论预设,两者均回避了肉身化、凡俗化的作者,进而悬置了电影特殊的创作机制中,单一“电影作者”之合法性的考辨(大影像师),也超克了作者传记式批评沉浸于作者生平烦琐考证的研究倾向(隐含作者)。

另一方面,学界对电影叙事中是否存在“叙述者”,或曰是否有必要设立“叙述者”这一概念则始终争执不断,克里斯蒂安·麦茨(Christian Metz)即认为“陈述者就是影片,影片作为策源地而行动、而定向”,应从“元影片的话语中取消任何‘拟人的’机制,例如‘叙述者’、‘陈述者’、‘受陈者’,以及其他同类概念”(戈德罗 若斯特 75)。大卫·波德维尔(David Bordwell)也明确指出,“大多数影片并未提供清楚定义的叙述者”,“若基于避免徒增无必要的理论实体的原则”,“叙述者并非我们的理论基础,分配给每部影片一个分身(des absconditis)是毫无意义的”(《电影叙事:剧情片中的叙述活动》 144—145)。然而,究其本意,麦茨与波德维尔反对的均是在电影叙事中设立“作者型叙述者”(authorial narrator),亦即全知叙述中与隐含作者距离相对较小的“作者的代言人”(申丹,《叙述学与小说文体学研究(第三版)》 222),于电影叙事而言,确定“明现叙述者”的位置(戈德罗 若斯特 58),则是切实而必要的。这种明确地出现在叙事文本的故事层,介入或并不介入故事的叙事者,被热奈特称为故事内-异故事叙述者或故事内-同故事叙述者(175),布斯则称其作“戏剧化的叙述者”(145),波德维尔则称其作具备“叙述所在的声音或形体”的角色叙述者或非角色叙述者(《电影叙事:剧情片中的叙述活动》 143)。无论这一叙述者被如何命名,均是在影像文本中有着明确实体和叙述声音的具体人物,他(她)可能介入故事甚至直接是“大影像师”的代言人,比如《阳光灿烂的日子》(姜文,1994年)中的马小军;也可能只是与其他人物共处同一影像时空,几乎不介入故事的、默默的旁观者,比如《摇啊摇,摇到外婆桥》(张艺谋,1995年)中的乡村少年唐水生。即便这类人物型的叙述者在电影叙事中往往带来一种不合理的“加叙”,即自身“记忆理应有限”,却“提供本来不该提供的信息”(戈德罗 若斯特 59),但其在影像文本中的明确在场,为描述与其他叙事主体之间的距离,锚定了清晰的位置,故而是确定电影叙述距离研究范式的必要概念预设。

与“隐含作者”相类似,布斯叙述距离中涉及的“读者”,被其称为“假想读者”(postulated reader),这一概念之后被美国叙事学家西摩·查特曼(Seymour Chatman)发展为“隐含读者”(implied reader),亦即完全与“隐含作者”相对应的,“由叙事本身所预设的受众”(134),在电影叙事中,这一“预设的受众”可被称为“理想化的观众”。观众之理想化一方面是感官的健全,不会因个体的身体差异而影响到对电影文本的惯常认知。比如讲述主人公罹患闭锁症候群、全身瘫痪,仅有左眼可以自由活动的法国传记片《潜水钟与蝴蝶》(朱利安·施纳贝尔,2007年),其间人物主观镜头的压抑观感,即建立在观众常规官能感知的前提之上,而个别与主人公有相同症状的观众所获得之身体的共鸣,则并非此片叙述距离设置的原初用意。与之相类似的还有表现盲人按摩师的《推拿》(娄烨,2014年),影片为了照顾盲人观众,片中所有字幕均有旁白讲述,但盲人观众并非影片的“理想化观众”,因为该片的影像部分始终无从被声音完全表述。另一方面,观众的理想化还体现在其位置的特定性方面,无论电影镜头如何设置,观众始终是镜头背后的观看者,这一“优越的位置”被称作“位点”(locus),它代表着观众的抽象位置,本身并非物理位置,而是伴随情节变动不居,进而给观众带来“这个世界是为我而造的”错觉(瓦努瓦 20—21),观众对自身位置特定性的认同,非但要求其应当在惯常的观影环境中接收电影文本,自觉祛除来自外部的观影噪音和情境污染(比如刻意在课堂、会议等不相宜的环境中窃自观看影片,来谋求电影文本以外的刺激),同时还暗含着对观众心智、审美和道德水平的一般要求。

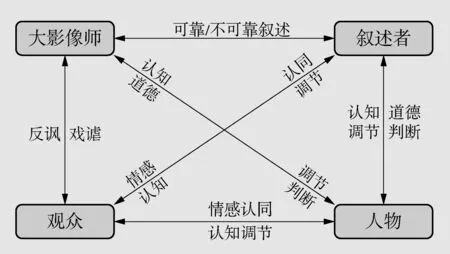

分析至此,布斯理论体系中的阅读体验主体——作者、叙述者、其他人物、读者,可以代换为电影叙事中的大影像师、(人物型)叙述者、其他人物和(理想化)观众。这也就界定了电影叙述距离的发生场域(见图1)。其中,因为所要讨论之叙述者限于人物型叙述者,故而观众-人物、观众-叙述者各自叙述距离的作用机制并无实质差别,两者均主要表现在认知、情感层面。大影像师-叙述者之间的叙述距离则是布斯的另一杰出理论创见——可靠/不可靠叙述(下文会专门论述),在可靠叙述中,叙述者-人物、大影像师-人物之间的叙述距离基本一致,除却认知层面的调节之外,更反映出大影像师对人物、叙述者的道德判断,不可靠叙述则打破这一前提,使得大影像师的态度基于反讽而更趋复杂。大影像师-观众之间的叙述距离表现为大影像师对观众的讽刺、戏谑乃至鄙夷,往往具有冒犯性。

图1 电影叙述距离的发生场域

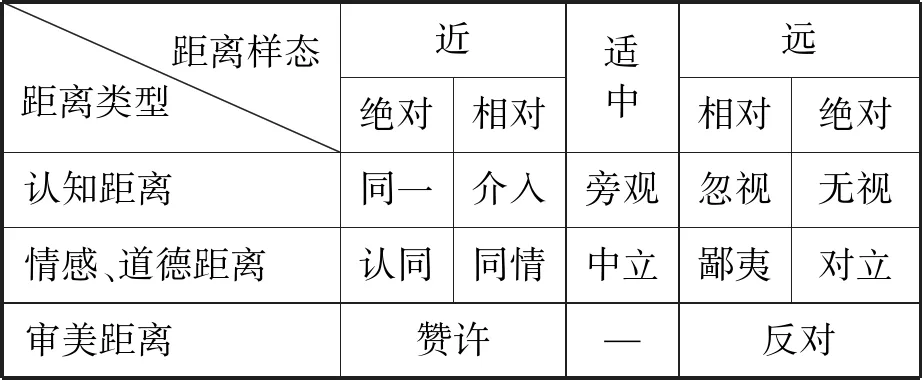

在上述分析中,对于叙述距离发生场域的描述,已经不可避免地涉及距离的认知、情感、道德层面,这就自然引申到探讨电影叙述距离必须解决的第二个前提——叙述距离的类型。回到《小说修辞学》,布斯在描述阅读体验多个主体之间的距离之时,先后使用了理智、情感、道德、身体、审美、价值、认知等概念,着实纷繁芜杂,但其先前在对读者的“文学趣味”进行分类之时,已然声明这同时也是距离的分类。依据布斯的论述,“文学趣味(和距离)的类型”可分为,“认知的或认识的”——对事实和真实的强烈好奇心;“性质的”——“看到某种完成的型式或形式的,或体验某种性质的进一步发展的强烈愿望”,即“审美的”趣味;“实践的”——“希望我们爱或恨、赞扬或讨厌的人们成功或失败的强烈愿望”,即“人性的”趣味(116)。上述三个类型明显分别对应与真、美、善,亦即认知的、审美的和情感、道德的范畴。

明确了叙述距离的类型,也就不难领悟布斯为何在描述不同距离样态时会使用“介入”“同情”“同一”(148)等概念,针对真(认知的)、善(情感、道德的)、美(审美的)三方面的叙述距离,可以使用如下样态进行描绘(见表1)。

表1 不同叙述距离的样态描述

必须指出,于强调视听感官传达的电影叙事而言,不同主体间的认知距离最为明显,它还可以细分为空间距离(物理上的高低远近)、时间距离(事件经历过程中的过去、现在与将来)、心理距离(人物内心活动的显现与否),并且仰仗于主观镜头的普遍运用,电影可以轻松达成不同主体认知范围的“同一”,亦即“绝对近”,而省略法的使用,则以对人物的“无视”达成了认知距离的“绝对远”。情感、道德距离②也相对便于细分,由于道德判定往往并非黑白分明,恶人遭厄运的叙事文本(比如一些黑色电影)有时未必令观众拍手称快,对于灰色人物的“同情”(即便并不“认同”其以身试法的行径)反而成为一种常见的距离样态,“鄙夷”与“对立”的存在也大致源于道德判定的多元化。审美距离或许是其中最含混的,大部分以情节取胜的电影,一般也并不重视主体间的审美距离(一些探索性的艺术片往往存在着大影像师与观众间的审美距离),所以其样态也相对泛化。

仍须注明,不同类型的叙述距离往往各行其是,其各自的样态描述并不存在简单的正负相关。譬如认知距离的同一或介入,并不代表情感距离的认同或同情,《大话西游》(刘镇伟,1995年)的结尾,至尊宝戴上紧箍儿放弃尘世爱情、接受取经重任,并被他人戏谑“好像一只狗”,其不断远去的背影(空间距离),内心活动的表现缺失(心理距离),均显示出观众与人物之间认知距离的不断疏远,但观众却在这一认知距离的疏远过程中,拉近了与人物间的情感距离,实现了情感上更深层次的认同。

二、 电影叙述距离的表现手段

叙述距离并非静态的,在布斯看来,仅在叙述者与读者之间,便存在“先远后近”,“由近变远而后再变近”,以及“不断远离读者”三种变化趋势,并且以“先远后近”为常态(147)。不同于小说文本,电影叙事拥有以下多种更为便捷的艺术手法展示并调节三类叙述距离,并在综合调度中显现出电影叙事的独特风格。

(一) 镜头内表现

1. 构图

电影镜头的构图体系,尤其是景深镜头的前中后景关系,为认知距离的空间表现提供了一个颇为开阔的舞台。《公民凯恩》(奥逊·威尔斯,1941年)中,小凯恩的母亲不顾丈夫的反对,决定向银行家撒切尔转移抚养权的经典镜头,位于前景的母亲和银行家、中景的父亲和后景中在雪地撒欢的小凯恩,构成了一个认知距离与情感距离相互交织的绝佳例证。除却纵深意义上的物理位移,构图上的空间距离也可体现在高度上,比如《用心棒》(黑泽明,1961年)的主人公三十郎就有一处巧施妙计、引诱两派恶徒械斗,自己则坐在高处隔岸观火的有趣镜头,此时观众与人物情感、道德距离的拉近即体现在空间距离(高度)的差异上,并且是成反比(认知距离越远,情感距离越近)。但正如前文所言,不同距离类型之间并不存在简单的正负相关,类似的反例也不在少数,同样是对高度的分析,查特曼即在其《故事与话语》中针对《公民凯恩》的一处镜头得出完全相反的结论,他认为“低角度使人物形象高耸,成为‘大于生活’的原则之象征”,但镜头中凯恩的“高耸”,却可“被读作失败姿态”(84—85),如若联系“革命样板戏”电影的镜头美学原则,这一发现无疑是颠覆性的,即反面人物或许无须“远小黑”,“近大亮”的也未必就是正面人物。

镜头纵深距离的表现,有时还会借助一些贴近镜头的“遮片”,使镜头的纵深感以及观众与人物的距离得到强化。希区柯克的早期电影《谋杀》(1930年)便调用舞台道具表现这一纵深感,当然,充当“遮片”的用具此后不断演化,《小城之春》(费穆,1944年)中的“遮片”便是戴礼言老宅中的断瓦颓垣。与构图相配合的还有色彩与光线,它们在调节认知距离的同时也对情感距离进行调节,影史上的相关范例不胜枚举,此不赘述。

2. 单一镜头体系内的运动

镜头内的运动是对叙述距离的一种调节。它首先包括镜头本身的运动——调节纵深距离的推拉,调节高度的升降。改变纵深距离的运动还有一类特例——变焦。在电影史上,“急速变焦”一度成为特定历史时期的标志性镜头语言,这一即刻拉近观众与人物的空间距离的手法,也同时衍生出特殊的叙事节奏。

如若单一视点的镜头放弃自身的运动,演员的走位便是唯一能够调节空间距离的方式,这即是场面调度带来的“运动”,这种运动往往会带来极大的视觉冲击和认知压力,比如《公民凯恩》又一个经典的景深镜头,老凯恩直接从后景走向前景,训斥对其第二任妻子出言不逊的声乐老师。相较于变焦,演员的走位保证了运动的连贯性,亦即将空间距离的变化过程加以完整呈现,无疑有着更为合理的节奏。故而,即便是在当下,面向镜头急速而来的鬼魅之物已成为“jump scare”(或可译作:一惊一乍)恐怖风格的标配,却仍在大多数影片中屡试不爽。

可归入镜头内运动表现手法的还有升格/降格镜头。升格镜头(慢镜头)是通过人为拉长感受时间,对人物动作细部表现的一种强化,着力于拉近观众与人物的认知距离,但这一手法自被业界开创以来便有被滥用的倾向,其命运与“变焦”相类似,波德维尔即认为“无休止的变焦距与慢镜”是20世纪70年代香港功夫片沦落的标志(《香港电影:娱乐的秘密》 253)。降格镜头(快镜头)则与之不同,它本身是以超越生活常识的节奏表现人物动作,在疏远认知距离的同时,也疏远观众与人物的情感距离。在默片时代,有如上了发条一般的喜剧角色,即便在银幕上铤而走险、命悬一线,也不会令观众产生认知和道德层面的共情,这似是喜闹剧的必需。库布里克在《发条橙》(1971年)中即通过一段降格镜头表现主人公与两个女性的荒唐肉体关系,这种极具间离化色彩的表现,也是在疏远观众与人物认知和道德距离的过程中,促成观众对人物的“鄙夷”态度。

(二) 镜头组合表现

1. 剪切

蒙太奇建立起来的全新时空关系自然是对叙述距离最为体系化的展现与调节。这其间的省略还涉及《小说修辞学》对“显示”(showing)与“讲述”(telling)的两相界分(3—8),这一区分也被法国叙事学界称作叙述语式中的“描写”与“叙述”,或者索性对应于文学文本中的“故事”与“话语”(托多罗夫 302)。单就电影叙事而言,这两者的区分相对更为直观,叙述者或人物在叙述过程中是否直接使用“闪回”对叙述之内容加以影像化展示,便是在“显示”与“讲述”中进行的取舍。一般而言,闪回对叙述信息的“显示”无疑会拉近观众对叙述者(或人物)的认知距离,但许多影史佳作,往往省略闪回,以叙述者(或人物)的“讲述”间接传达叙事信息,影像展示的省略,实质上达成了中国传统美学意蕴中的“留白”。比如《城南旧事》(吴贻弓,1983年)中,疯女人秀珍向小英子讲述自己凄惨经历,以及《沉默的羔羊》(乔纳森·戴米,1991年)中作为人物出现的叙述者克拉丽丝,向食人教授汉尼拔讲述“羔羊何以沉默”的段落,均使用了上述手法。

镜头间的剪切也可以单就空间距离加以调节,不同的剪切方式,可以表现空间组合的同一、邻接,乃至近距或远距式的分离(戈德罗 若斯特 121—133),上述手法用在人物身上,也就构成了观众与人物空间距离的不同样态。在表现观众与人物之间空间距离的剪切手法中,针对同一场景人物的拉近式急速剪切(即景别经由中、近景急速剪切为特写)也颇为值得关注,相较于急速变焦,这一手法保留了场景的部分细节,并构成了前文提及之镜头内人物快速走位的一种反向模式,似乎镜头之后的观众伴随着镜头在急速走向人物,它同时赋予了观众在这一认知距离变化过程中的一种假想的主动性,反而更具感官冲击力。经典恐怖片《午夜凶铃》(中田秀夫,1998年)的高潮部分,从井中攀缘而出的山村贞子在爬出电视,缓慢走向受害者的过程中,所有观众便是经由上述特殊的急速剪切手法,看到贞子的诡异面容。这一段落实际上还使用了爱森斯坦的反复剪辑(repetitious editing)手法(查特曼 57),亦即每一个镜头都会重复上一镜头的部分动作细节,拉近认知距离的同时,拉长了叙事时间,延宕了感官冲击的到来,无疑是对前文提及之jump scare手法的一种超越。

正反打镜头(shot/reverse shot)作为镜头剪切的一种特例,在繁复的拍摄环境中也凸显了被摄物(一般是交谈中的人)的独立存在,故而是对认知距离的拉近。而相对于在前景中保留观看者部分身体的“过肩镜头”(over the shoulder shot),骑轴的正反打在拉近叙述者与人物乃至观众与人物的情感距离方面确实存在一定的促进作用,这种促进作用并非仅仅源于具体某个镜头的主观性,而是如麦茨所言:“感知的同化(摄影机替代主人公的眼睛)不一定导致象征性的认同。确保认同的是人物被聚焦和进行聚焦的往复运动。”(瓦努瓦 163)

2. 时态和聚焦

热奈特很早就关注到“现在时的使用缩短了主体间的距离”(151),影像中的此时此刻,无疑更容易激起观众与人物之间的认知代入感,缩短两者的认知距离。相反,相对于现在时的预叙和倒叙,则因为较早地泄露了事件的结果,难以调动观众对人物行为的认知期待,故而疏远了观众与人物之间的认知距离。但在有些情况下,上述做法却有可能反过来加强观众对人物的情感认同。比如《布拉格之恋》(菲利普·考夫曼,1988年)的结尾,经由影片的预叙,观众已然先行知晓男女主人公双双死于车祸的结局,但当畅饮美酒后的两人驾车穿行于细雨中的树林,恋人间的亲密耳语与画外舒缓的钢琴曲,加上预先知晓的悲剧收尾,无疑均拉近了观众与人物之间的情感距离,更加强化了悲天悯人的观感。近年上映的反类型西部片《第一头牛》(凯莉·莱卡特,2019年)的整体叙事都建立在上述结构上,只不过由开头的“两具枯骨”预先宣布死亡的是一位颇具冒险精神的华人淘金者和他的生意合作伙伴——一位白人面点师。类似叙事手法的屡试不爽,表现出电影界对于“时态”之叙述距离调节功用的充分认识。

热奈特最早选取“聚焦”这一极富视觉艺术色彩的概念去描绘小说中的人物视角,从一开始就预示着打通影像文本与小说文本叙事体系的可能,而叙述者>人物(零聚焦)、叙述者=人物(内聚焦)、叙述者<人物(外聚焦)这三个最早由法国叙事学家兹维坦·托多罗夫(Tzvetan Todorov)提出的公式,经由热奈特的阐发和推广,受到学界的普遍认可(申丹,《叙述学与小说文体学研究》 213)。电影叙事往往是通过人物在画面中的位置,以及匹配剪辑(match-cut)来彰显人物视角(查特曼 143),进而达成各类聚焦模式。大影像师在选取聚焦人物之时,无论决定外察其行、内省其心(内聚焦)还是仅仅外察其行(外聚焦),均是对有关人物认知距离的一种展示与调节。一般而言,因为内聚焦可以“内省其心”,故而在心理距离层面拉近了观众与叙述者、观众与人物之间的认知距离,相反,外聚焦则是对上述距离的疏远,而上帝视野一般的零聚焦(这在电影中并不多见),观众自然会基于心理展示的无处不在而拉近与人物之间的认知距离,但反而会因叙述者的无所不知(此时的叙述者已然非人物化而成为前文提及的“作者型叙述者”)疏远与叙述者的距离。

3. 主观镜头组合

麦茨认为:“主观镜头要得到正确理解,仍意味着影片中必须有表现主人公的客观影像,而且不能离得太远。”(瓦努瓦 162)这实质上即视点镜头(point of view shot)与主观镜头的交叉剪切。《阳光灿烂的日子》中马小军用望远镜看到米兰卧房中的照片便是上述组合手法的体现,其中,镜头的主观性即是通过模拟望远镜的晃动来实现的。主观镜头的使用往往在达成认知距离的“同一”性之时,也拉近了观众与人物的情感距离,许多表现主人公走向死亡的主观镜头均是如此。比如《这个杀手不太冷》(吕克·贝松,1994)的主人公莱昂即将逃出升天,走出大楼的一刻,来自背后的黑枪,让其主观镜头出现了一刹那的闪光;而《鬼子来了》(姜文,2000年)的主人公马大三最终被投降的日军用军刀正法,其滚动的头颅带来的视角迁移,以及鲜血伴随眼睛的眨动在镜头前的蔓延,均渲染了人物的悲剧性和荒诞感。主观镜头强烈的认知同一和情感认同效果往往容易导致伦理失范,这也是下文讨论叙事距离伦理规限的一个关注点。

(三) 叙事层级表现

1. 画外音

除却影响情感、道德距离的配乐而外,画外音对叙述距离的调节主要体现在两个方面。一是对叙述者内心视阈的透视,进而在认知上拉近观众与叙述者的心理距离,比如《小城之春》的女主人公周玉纹便在与丈夫戴礼言的交谈中,多次在画外即时性地“直陈心绪”,形成“内聚焦”模式的同时,也促成观众走进这一“近于冶荡”之女子(费穆语)的内心世界。罗伯特·布列松的《乡村牧师日记》(1951年)明显也使用了相同的独白设定。另一方面,许多内心独白是叙述者站在当下追忆往昔,故其在与画面组合后,形成了第一人称回顾性视角(画外音)与经历性视角(画面)的共生(申丹,《叙述学与小说文体学研究》 202),进而达成了此时之叙述者对彼时之叙述者的再评判。实际上,在这一特殊的时态、聚焦综合运用的艺术手法中,画外音仅是辅助手段,而画面中的叙述者已然降格为画外音叙述中的人物。这一手法正是通过对叙事层级的跨越,拉近了叙述者与人物(画面中正在经历事件的叙述者)之间的认知距离,同时也在一定程度上拉近了观众与叙述者的情感距离,促成其对叙述者的同情。比如《双重赔偿》(比利·怀尔德,1944年),已然中枪、即将不治的主人公,利用卷筒式录音机回忆自己杀人越货的勾当,慨叹自己即将堕入黑暗、万劫不复。当画面中的叙述者伴随着画外音的讲述,巨细无遗地展示自己如何不露痕迹地杀死了情妇的丈夫,并伪造了不在场证明,似乎大功告成之时,画外音忽然说道:“我听不见自己的脚步声,那是死人的脚步声。”这一明显来自当下(重伤不治的叙述者)的评判眼光,即是一种跨越叙事层级的叙述距离调节,这一句话令不同时态的两个叙述者几近合一,彼时的叙述者忽然具备了此时之叙述者的认知,而观众也由这句话开始同情(即便并不应当)眼前这个必将走向死亡的罪犯。

2. 字幕

无论是默片时代还是有声时期,电影字幕对人物信息的交代,本身即是跨越叙事层级、拉近观众与人物的认知距离的一种手段。一些字幕还会在交代人物信息的同时,将扮演者的姓名也一并注明,这已经在强调影片本身的虚构性,有了“自反式叙事”的色彩。同时,中国早期电影还倾向于利用字幕大发议论,对片中人物痛下针砭,这其实也是拉近大影像师与观众道德距离的一种尝试,可惜效果不佳。被称为“郑老夫子”的郑正秋,即因为利用字幕进行道德说教,而被讥讽“打破世界各国影片字幕所无的例子”,其影片字幕兼具“固本培元”的功能(四通 1)。

3. 不可靠叙述

在《小说修辞学》中,布斯用“不可靠叙述”描述叙述者与隐含作者的思想规范是否一致,倘若一致,叙述者即是可靠的,反之,则是不可靠的(148)。这实际上即是对两者之间叙述距离的描绘,并且布斯使用了“事实/事件轴”和“价值/判断轴”用以区分距离的类别。很多年后,美国叙事学界权威詹姆斯·费伦(James Phelan)在布斯的基础上增加了“知识/感知轴”,并将每一类型的不可靠叙述区分为“错误报道”和“不充分报道”(申丹,《何为“不可靠叙述”?》 134)。现在看来,费伦增加的“知识/感知轴”仍旧没有脱离布斯“事实/事件轴”的基本架构,始终属于认知范畴,而布斯区分的两大轴依旧脱胎于其对距离的三分法,亦即前文提及的认知、人性(情感道德)、审美,只不过叙述者与隐含作者之间的审美距离,对于叙述可靠性的影响似乎可以忽略不计。

于电影而言,“不可靠叙述”即对应于大影像师与叙述者之间的距离。为了显现叙述者的不可靠,大影像师可以通过叙述者内心独白与影像画面之间的矛盾直接讥讽叙述者的“信口雌黄”,比如《雨中曲》(斯坦利·多南/吉恩·凯利,1952年),吉恩·凯利饰演的主人公向记者讲述自己成名前的演艺经历,闪回段落中,主人公的画外音坚称自己的成名过程是“尊严,永远是尊严”,但画面讲述的则是默默无闻的他,卖力表演却饱受观众嘲讽,这就达成了一种声音与画面在真实性上的违逆;而像《阳光灿烂的日子》中马小军讲述自己在餐厅被刘忆苦殴打的段落,影像本身的虚构性直接促成观众对影片整体叙事真实性的质疑,一些娱乐性更强的电影(比如好莱坞的神经喜剧和香港的无厘头喜剧)甚至会让演员直视镜头,用以表现对旁白的不满,这均是“不可靠叙述”的反讽性功用。

如果叙述者的“不可靠”是在电影结尾之时才加以揭露,这实际上达成了情节上的“突转”。这种“突转”,往往是以“补叙”的手法,最终填充了电影整体叙事过程中的多处“留白”。基于大影像师疏远叙述者之过程的延宕性,观众在最后一刻方始质疑整个故事的真实性,或是区分其中的真实和虚假的比例,这也让整部影片保有了叙事张力。近年被认为“重拾港味”的港产制作《无双》(庄文强,2018年)即是在结尾处揭露郭富城饰演之主人公作为“不可靠叙述者”的真实身份(一个心理病患),而后“补叙”整个故事的真实样态。

值得一提的是,叙述者的“不可靠”也有可能是源自心理镜头的展示,比如《鸟人》(亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里图,2014年)的主人公总会在无人在场时忽然具备临空飞起的“超能力”,又或是《困在时间里的父亲》(佛罗莱恩·泽勒,2020年)罹患艾滋海默症的叙述者完全混乱的感知、记忆影像。“不可靠叙述”的这一运用模式也在主观镜头之外,发掘了另一种达成观众与叙述者情感认同的有效路径。

4. 自反式叙事

自反性(reflexivity,又译“反身性”),用以指称自我指涉(self-reference)、自我反思(self-reflection,包括自我关注、评价和批判)乃至自我否定(self-refutation)等思维方式(肖瑛 11)。自反式叙事(reflexivity narrative)是在叙事过程中的自我指涉,它不惜凸显叙事文本的虚构性,以达成对叙事本身的自我反思乃至对抗和否定。电影中的自反式叙事手段多样,如字幕、声音与画面的违逆,叙事段落相互矛盾却并行推进,在电影叙事文本之外加上额外的叙事套层,甚至直接展现演员表演、剧组拍摄和后期剪辑的真实过程。除却改编自“元小说”的《法国中尉的女人》(卡雷尔·赖兹,1981年)和《项狄传》(又译《一个荒诞的故事》,迈克尔·温特伯顿,2005年)外,表现南斯拉夫国族命运的艺术片《地下》(又译《没有天空的都市》,埃米尔·库斯图里卡,1995年)中“戏中戏”《春天骑着白马来》与影片本身的相互指涉,传记片《阮玲玉》(关锦鹏,1991年)中穿插进导演对主要演员的访谈和演员补妆过程,乃至喜剧片《大佛普拉斯》(黄信尧,2017年)中旁白将全片由“黑白”短暂地转换为“彩色”,均是自反式叙事在当下电影叙事实践中的多元化运用。

自反式叙事对叙事文本可信度的极力消解,完全打破了观众与叙述者乃至与大影像师之间的信任关系,故而是对认知距离的疏远,但类似于孟子的“反求诸己”“反身而诚”,电影文本对自我的解剖和反思,反而使观众不再关注叙事文本的情节,而是更为关注大影像师所要传达的情感蕴藉或道德观念,拉近了观众与叙述者、大影像师之间的情感道德距离。《地下》对南斯拉夫的复杂情感,《阮玲玉》对传主悲苦命运的抒情式表达,《大佛普拉斯》对台湾贫富差异的道德针砭,均是因自反式叙事得到了加强。

三、 切近感与优越感:电影叙述距离的功用与伦理规限

诚如布斯所言:“距离本身从来就不是目的;努力沿着一条轴线保持距离是为了使读者与其他某条轴线增加联系。”(114)电影对叙述距离的展示和调节本身也是为了达成多种叙事功用。上文就多次论及叙述距离在情感认同上的功用,同样地,这一调节的反向过程则是达成情感疏远甚或道德批判。

认知距离的调节除却其情感功用之外,更重要的是通过对叙事信息数量的掌控,为观众带来悬念和惊诧。具体而言,就是保持认知上的远距离(时间、空间或心理),以形成悬念;不期然地拉近认知距离,以形成惊诧。这其中惊诧的达成,可以是悬念的解除;或者通过补叙、揭露不可靠叙述,形成既往认知的颠覆;甚至有可能仅是认知距离的急速拉近,以达成一种感官刺激。《火车进站》为第一批观众带来的“惊诧”即是如此,这也即是汤姆·甘宁(Tom Gunning)所言之有关电影“原初惊恐”的神话(107)。在认知和情感道德维度还有一种始终保持适中距离的做法,类似于福楼拜“客观而又无动于衷”的写作态度,可被称为影像上的冷峻风格,许多表现大屠杀的作品以及科恩兄弟的黑色电影均有这一风格的体现。

戏谑、反讽均是在大影像师参与之距离场域中达成的叙事功用,前文已然讨论的“不可靠叙述”,除却在结尾处突转以表现惊诧之外,由大影像师通过对自身与叙述者距离的疏远也可以表现一种“反讽”,但这一反讽的主体还须进一步厘清。费伦通过区分“错误报道”和“不充分报道”对布斯“不可靠叙述”体系的补充,实际上即是尝试区分叙述者之“不可靠”是否具备主观性,这对于将“反讽”归因于何人有重要意义。如果叙述者的不可靠是愚人的力有不逮,那么大影像师自己秉持反讽态度,此即查特曼所说以牺牲叙述者为代价,显现隐含作者的反讽态度,达成其与隐含读者的交流(213),前文提及的《雨中曲》的段落便是如此。而如果叙述者的不可靠是智者的有意为之或无奈之举,那么反讽的便是叙述者自身,大影像师反而借此拉近了观众与叙述者的情感距离,前文提及的《鸟人》,演艺事业已然江河日下的主人公,只能不断回想自己饰演的超级英雄——飞鸟侠,以达成一种积极的心理暗示,此时叙述者张开双翅、飞檐走壁的大量心理镜头,在形成“不可靠叙述”的同时,实质上显现出叙述者面对人生低谷时的一种深深的无力感,观众很难将此归因于叙述者的心智障碍或病患,反而是对其情感窘境的感同身受。

还有一种反讽存在于大影像师与观众之间,亦即大影像师直接疏远自身与观众的审美距离。比如《日落大道》,其叙述者——一个穷困潦倒的好莱坞编剧,所讲述的故事——自己被徐娘半老的默片女演员包养,意图脱离这种荒唐关系之时,却被发了疯的女演员枪杀,在真实性上并无可供指摘之处。但这一叙述的可靠性却与影片经典的开头出现了严重的违逆。开头处,颇具戏谑性的画外音,在向观众指涉自己——一具身中数枪,漂浮于贵妇泳池中的死尸,并且这种自我指涉并不是时态上的回顾与经历,因为画外音对自己死后的事件也知之颇多,甚至直接加以评论。如若了解相关影史趣闻,这一开头其实已然经过导演的修改,原本的开头更为前卫,电影直接将镜头对准停尸房,厕身其间的主人公在同身旁的伙伴(当然全是死尸)畅谈各自的死因③,如果加上这部影片本身对好莱坞制片厂模式的讽刺,这一开头对观众认知、审美惯性的冒犯实属昭然若揭。据说,米高梅联合创始人路易斯·梅耶在试映后对导演比利·怀德大骂不绝,试映时观众也嘘声不断(克罗 430—431)。修改后的开头虽然不及停尸房场景的戏谑程度,但确实又保留了大影像师的反讽用意,可以说是大影像师与观众审美距离的一个典型例证。

实际上,叙述距离的上述功用大都可以归化于不同主体间“切近感”与“优越感”之间的调控。在认知距离上,人物或叙述者更加“切近”事实本身,则其“优越感”超过观众,这就形成“悬念”,反之,当观众最终或突然“切近”事实,就打破了人物或叙述者的认知优越感,形成了“惊诧”,距离适中的“冷峻”风格,则是在这两者之间维系一种平衡;在情感、道德距离上,大影像师、观众对人物或叙述者的认同或同情是一种“切近感”,反之,鄙夷和批判则是一种“优越感”;在审美距离上,大影像师或叙述者的戏谑、反讽,也均是一种“优越感”的体现。

布斯曾经不无忧虑地认为:“我们中流行的对像‘好人’和‘坏人’这样的道德术语的忽视真是一种不幸。”(121)秉承《小说修辞学》对叙事伦理的一贯关注,作为修辞手段的“叙述距离”,其道德意涵也理应引起重视。

首先,就“切近感”而言,影片应慎重处理极端暴力的“受难场景”所带来的“惊诧”,因为“没有任何其他场面像苦难的影像一样,能够引起如此紧迫的伦理问题”(唐宁 萨克斯顿 100)。具有犹太教背景的法国哲学家伊曼努尔·列维纳斯(Emmanuel Levinas)即出于对“圣像禁诫”(Bilderverbot)的阐发,“认为纳粹消灭欧洲犹太人和其他族群的企图是不可以表现的,断言它不能或者不该用图像还原,”(130)此时的“受难场景”已然具备了宗教神圣性,进而成为“不可再现之物”,表现纳粹犹太大屠杀的纪录片《浩劫》(克洛德·朗兹曼,1985年)便是这一观点的忠实体现。而苏珊·桑塔格(Susan Sontag)则认为有关“受难场景”的影像,无论是记录或搬演,均是“远距离观看痛苦的一种方式”,但“我们没有权利在无法接触他人的原生力量的情况下,远距离体验他人的苦难”(108),这已然显现出对距离带来的“优越感”与“切近感”的反思。桑塔格进一步论证道,当作为观众的我们,基于影像中的“受难场景”而产生同情之时,“我们的同情宣布我们的清白,同时也宣布我们的无能”,这种同情实质上掩盖了观看者的特权,进而是“不切实际的”反应(94)。总之,依据桑塔格等理论家的意见,“注视别人的痛苦,这种行为本身并没有什么问题,真正有问题的是那些表现模式和反应模式,它们将痛苦的场面工具化”(唐宁 萨克斯顿 106)。不难发现,桑塔格的思路最终还是落实到影像的叙述距离层面之上。

延续叙述距离的思路,电影中的“受难场景”当然不可以将观众设置在一个远离苦难的位置上,在认知或情感道德距离上的刻意疏远,无疑有违电影表现上述场景的本意。但另一方面,更应当在影像叙事中拒绝极端暴力的“切近感”,因为这正是“将痛苦的场面工具化”。《不可撤销》(加斯帕·诺,2002年)中长达13分钟的性侵表现。《索多玛120天》(皮埃尔·帕索里尼,1976年)中各种无所不用其极的肉体折磨游戏,无疑均超出了必要的限度,而蜕变成对低级感官趣味的变相迎合。相反,《浩劫》以讲述(telling)替代显示(showing)的做法,自然是对“切近感”较为彻底的拒斥。当然,对叙述距离的适当调节,或许是更为变通的做法。比如日本电影《愚行录》(石川庆,2016年)在表现女主人公一度被多人轮番性侵的经历之时,既没有用“讲述”替代“显示”,也没有直白地记录以致堕入低俗感官表现,而是以一种间离化的手法——心理镜头中,许多双手肆意地贴近主人公身体,巧妙地避免了“切近感”带来的伦理失范,又给予观众一种感官上的震撼,进而达成对主人公的同情。

其次,就“优越感”而言,影片不应当令观众认同加害者(即布斯所言之“坏人”)的优越感。基于主观镜头组合的特殊效能,观众与人物(加害者)认知距离的无限拉近,实质上是在达成对邪恶本身的“认同”。比如近年来因真凶最终现身而重获关注的韩国影片《杀人回忆》(奉俊昊,2003年),在影片叙事中段,一个过肩镜头穿过杀人犯的右侧视野投射于行走在乡间小路上的两个女性之上,镜头的不断推进,最终达成了观众与谋杀者的认知合一,所有观众此刻享有了与谋杀者同一的主动地位。而后,镜头左右摇移,似乎在从中选择猎物,并最终对其中的女学生下手。这一仅有1分钟的镜头段落,完全出离了一部惊悚片应有的伦理预设,让观众共享加害者的主观视阈,生成了“逍遥法外”的犯罪主体,无疑是对观众伦理诉求的亏负,更有悖于一部影片担负的社会伦理责任。与之相类似的还有《此房是我造》(拉斯·冯·提尔,2018年),全片将叙述者选定为一个患有强迫症的连环杀手,以其大段内心独白串联多个极端暴力场面,并不惜在虐杀他人之前,奉上一段“逻辑自洽”的道德演说,在聚焦、画外音等多个层面均是在拉近观众与这一邪恶叙述者之间的距离,进而形成了一种不恰当的“优越感”。

同时,即便是大影像师自身的优越感,也理应加以限制。比如并未引起太多关注的自反式影片《吉祥如意》(董成鹏,2020年),一向以喜剧演员和导演身份示人的董成鹏(大鹏),此刻却以伪纪录片的形式讲述自己的家族之痛——自己的三舅因疾病失智而被妻女抛弃,老母辞世后,成为一家人的负累。影片的高潮设定为三舅女儿的扮演者情难自已,跑出摄影棚,与真实的“女儿”同框。此刻,真正具备道德责任的伦理主体与假想性的伦理主体,构成了同一影像时空中的并置——角色痛哭不止、角色原型在冷漠地玩手机,即便在影片的采访片段中,导演多次声称自己无权评判三舅妻女的选择,但这一打破叙事层级、疏远认知距离的自反式叙事,已然彰显出大影像师在情感道德层面的批判态度。然而,如若重新审视这一片段,无法走出角色的演员与拒绝进入社会角色的人物原型,如此巧妙地并置于镜头之前,其“搬演性”实在昭然若揭。这一自反式处理,仍旧是叙述距离的伦理失范,跨层叙事背后,是大影像师对自身道德评判权利认识的表里不一,更是其优越感的不当显现。

余论:电影叙事伦理的研究路径

本文从布斯《小说修辞学》出发,将小说文本的叙述距离适用于影像文本之上,本是旨在探讨一种更为便捷的观照大影像师创作意图与观众观影效果的形式批评方法,但秉承布斯原典对叙事伦理的重视,本文对叙述距离调节技巧的讨论很自然地延伸到技巧适用过程中的伦理规限上。这恰也从一个侧面印证了电影叙事伦理的思考理路。众所周知,在曲春景教授系统论证电影叙事伦理的研究方法之前(77—83),国内学界围绕“叙事伦理”就存在着两种不同的理解:一是侧重对叙事文本进行伦理阐释的“所叙之事”的伦理;二是针对叙事行为进行伦理分析的所谓“事之所叙”的伦理。有论者将以上两种研究理路概括为“伦理批评的新道路”与“叙事学的新发展”(刘郁琪 97),王鸿生教授认为上述两种界分“其实都是自设陷阱式的界定”,“缘于顽固的现代学科归类意识在作祟”(17)。然而,笔者认为,基于影像叙事本身的特殊性,对于影像叙事行为本身的伦理分析,即“事之所叙”的伦理,确乎具有分门别类、独立观照之必要。除却影像叙事的感性特质更容易形成伦理失范之外,思考电影叙事行为本身的伦理规限,更是关注形式的电影叙事研究最终基于伦理考量而走向价值的必由之路。在此意义上,本文对电影叙述距离的考察,便是对上述研究路径的一种践行。

注释[Notes]

① “人格拟制”本是一个法律术语,原指与自然人格相对应,被法律承认的虚拟人格,比如“法人”。笔者在这里使用这一概念,意图表明“隐含作者”以及下文提及的“大影像师”等术语的创设,本无意还原真实存在的文本作者,而只是赋予文本一个虚拟人格,作为批评者归纳文本叙事意图的话语工具。

② 笔者在这里应当及时对“心理距离”与“情感距离”作进一步界分,前者用以描述“我是否能够完全知晓你在想什么”,而后者则用以描述“你的欢乐和悲伤是否能够打动我”。

③ 这一设置非常类似墨西哥作家胡安·鲁尔福的魔幻现实主义小说《佩德罗·帕拉莫》(1955年)中的有关情节,却又比小说发表早了5年。

引用作品[Works Cited]

韦恩·布斯:《小说修辞学》,华明等译。北京:北京联合出版公司,2017年。

[Booth, Wayne.TheRhetoricofFiction. Trans. Hua Ming, et al. Beijing: Beijing United Publishing Co. Ltd., 2017.]

大卫·波德维尔:《电影叙事:剧情片中的叙述活动》,李显立等译。台北:远流出版事业股份有限公司,1999年。

[Bordwell, David.NarrationintheFictionFilm. Trans. Li Xianli, et al. Taipei: Yuanliu Publishing Co. Ltd., 1999.]——:《香港电影的秘密:娱乐的艺术》,何慧玲译。海口:海南出版社,2003年。

[---.PlanetHongKong:PopularCinemaandtheArtofEntertainment. Trans. He Huiling. Haikou: Hainan Press, 2003.]

西摩·查特曼:《故事与话语:小说和电影的叙事结构》,徐强译。北京:中国人民大学出版社,2013年。

[Chatman, Seymour.StoryandDiscourse:NarrativeStructureofFictionandFilm. Trans. Xu Qiang. Beijing: China Renmin University Press, 2013.]

卡梅伦·克罗:《对话比利·怀尔德》,张衍译。上海:复旦大学出版社,2013年。

[Crowe, Cameron.ConversationwithBillyWilder. Trans. Zhang Yan. Shanghai: Fudan University Press, 2013.]

丽莎·唐宁,莉比·萨克斯顿:《电影与伦理:被取消的冲突》,刘宇清译。重庆:重庆大学出版社,2019年。

[Dowing, Lisa, and Libby Saxton.FilmandEthics:ForeclosedEncounters. Trans. Liu Yuqing. Chongqing: Chongqing University Press, 2019.]

傅修延:《文本学——文本主义文论系统研究》,北京:北京大学出版社,2004年。

[Fu, Xiuyan.Textology:ASystematicStudyofTextualistLiteraryTheory.Beijing: Peking University Press, 2004.]

安德烈·戈德罗,弗朗索瓦·若斯特:《什么是电影叙事学》,刘云舟译。北京:商务印书馆,2005年。

[Gaudreault, André, and François Jost.LeRécitCinématographique.Trans. Liu Yunzhou. Beijing: The Commercial Press, 2015.]

热拉尔·热奈特:《叙事话语·新叙事话语》,王文融译。北京:中国社会科学出版社,1990年。

[Genette, Gérard.DiscoursNarratif,NouveauDiscoursNarratif.Trans. Wang Wenrong. Beijing: China Social Sciences Press, 1990.]

汤姆·甘宁:《一种惊诧美学:早期电影和(不)轻信的观众》,李二仕译,《电影艺术》6(2012):107—115。

[Gunning, Tom. “An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In)Credulous Spectator.” Trans. Li Ershi.FilmArt6(2012):107-115.]

刘郁琪:《“叙事学新发展”还是“伦理批评新道路”——叙事伦理的提出及其理论价值》,《江汉论坛》7(2009):97—100。

[Liu, Yuqi. “‘New Development of Narrative Science’ or ‘New Way of Ethical Criticism’: The Presentation of Narrative Ethics and its Theoretical Value.”JianghanTribune7(2009):97-100.]

曲春景:《中国“叙事伦理批评”的电影观及研究方法》,《同济大学学报》(社会科学版)6(2019):77—83。

[Qu, Chunjing. “The Film Concept of Chinese Narrative Ethics Criticism and the Research Method.”JournalofTongjiUniversity(SocialScienceEdition) 6(2019):77-83.]

申丹:《叙述学与小说文体学研究(第三版)》,北京:北京大学出版社,2004年。

[Shen, Dan.ResearchonNarratologyandFictionStylistics(ThirdEdition). Beijing: Peking University Press, 2004.]——:《何为“隐含作者”?》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2(2008):136—145。

[---. “What is ‘Implied Author’?”JournalofPekingUniversity(PhilosophyandSocialSciences) 2(2008):136-145.]——:《何为“不可靠叙述”?》,《外国文学评论》4(2006):133—143。

[---. “What is ‘Unreliable Narration’?”ForeignLiteratureReview4(2006):133-143.]

四通:《功能固本培元的郑正秋的字幕》,《电声日报》,1932年5月11日。

[Si Tong. “Consolidating Basis and Cultivate Spirit: The Function of Zheng Zhengqiu’s Subtitles.”ElectroacousticDaily11 May 1932.]

苏珊·桑塔格:《关于他人的痛苦》,黄灿然译。上海:上海译文出版社,2006年。

[Sontag, Susan.RegardingthePainofOthers. Trans. Huang Canran. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 2006.]

兹维坦·托多罗夫:《叙事作为话语》,朱毅译,《叙述学研究》,张寅德编选。北京:中国社会科学出版社,1989年。

[Todorov, Tzvetan. “Narration en tant que Discours.”Trans. Zhu Yi.StudyofNarratology. Ed. Zhang Yinde. Beijing: China Social Sciences Press, 1989.]

弗朗索瓦·瓦努瓦:《书面叙事·电影叙事》,王文融译。北京:北京大学出版社,2012年。

[Vanoye, Francie.RécitÉcrit,RécitFilmique.Trans. Wang Wenrong. Beijing: Peking University Press, 2012.]

王鸿生:《何谓叙事伦理批评?》,《文艺理论研究》6(2015):14—21。

[Wang, Hongsheng. “What Is Narrative Ethic Criticism?”TheoreticalStudiesinLiteratureandArt6(2015):14-21.]

肖瑛:《“反身性”研究的若干问题辨析》,《国外社会科学》2(2005):10—17。

[Xiao, Ying. “An Analysis of Some Problems in the Study of Reflexivity.”SocialSciencesAbroad2(2005):10-17.]