“均势”操盘手

田亮 隋坤

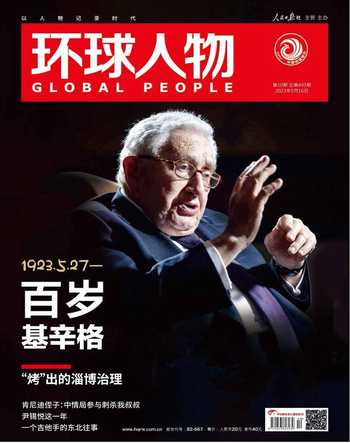

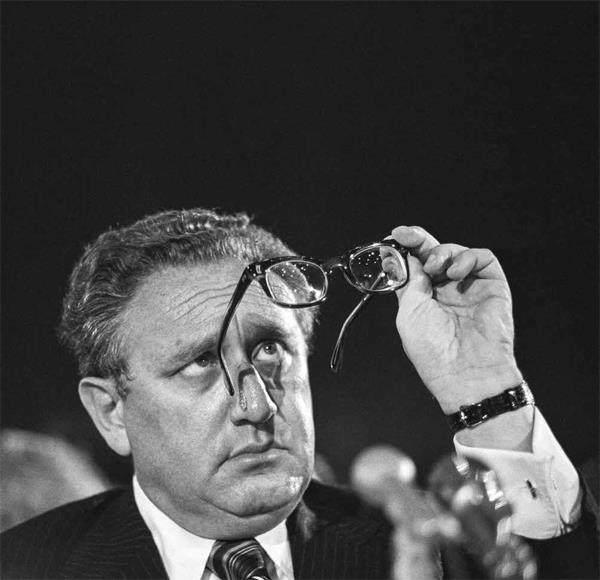

1975年4月,时任美国国务卿基辛格在华盛顿出席参议院会议。

“我是在希特勒图谋在巴伐利亚首府慕尼黑发动啤酒馆政变6个月以前,出生在德国巴伐利亚州的费尔特镇的。当我9岁的时候,希特勒上了台。费尔特是纽伦堡的近邻,二者在地理上和心理上都有联系,就像布鲁克林同纽约那样。纽伦堡当时是举世闻名的,因为它得到纳粹的大力支持,那里经常举行大规模的纳粹党集会,它所通过的种族歧视法律也是臭名昭著的。直到我移居美国之前,我的家庭和我自己忍受着变本加厉的排斥和歧视。我的父亲失去了他毕生从事的一项教育工作,我父母的朋友们的孩子躲着他们,不愿意同他们见面。我被迫去一所种族隔离的学校上学。每一次到大街上走路都会成为一种冒险行为,因为与我同年龄的德国人可以任意殴打犹太儿童,而不受警察的任何干涉。

在这一段时期里,美国对我来说简直具有奇妙的特征。当我还是个孩子的时候,它是一个美丽的梦,一个不可思议的地方,宽容忍让是那里的天然本色,个人自由是没有任何疑问的。即使后来我了解到美国也有许许多多的问题,我还是永远不能忘记,在那残酷可耻的年代里,对于受迫害的牺牲者,对于我的家庭和我自己,美国曾经是多么大的鼓舞。我永远记得我第一次走在纽约大街上时的一阵激动。我看到一群孩子,就马上走到马路的另一边,以避免挨打,然后我想起来我是在什么地方。”

基辛格的自传,书如其名,聚焦于“白宫岁月”,不太谈论个人身世。这两段话,是用来说明他是如何“怀着一种特殊的感情来对待美国意味的一切”,是如何从接受白宫任命的那天起就下决心“美国不能受到屈辱,不能被搞垮”,不能“放弃在世界上的领导地位”,“必须为一个新的时代制定一个新的外交政策”。

得克萨斯大学教授、传记作者杰里米·苏瑞对基辛格这种心态有个犀利的评价:“基辛格是‘美国世纪培养出来的孩子。”“自二战伊始到2001年9月11日的那场恐怖袭击为止……这就是‘美国世纪。这也是亨利·基辛格的世纪。他的职业生涯轨迹恰好与这个非同寻常的时代相吻合。”

“他在思想深度和哲理洞察力上无人能及”

1923年,基辛格出生时,世界已经陷入经济大萧条。德国在一战战败国的泥沼中挣扎,通货膨胀、民生凋敝。纳粹得势,煽动仇恨情绪,把犹太人塑造成了替罪羊。基辛格至少有13名亲人被纳粹送进了毒气室。

1938年11月7日,犹太人赫舍尔·格林斯潘闯进德国驻巴黎大使馆,朝着使馆秘书恩斯特·冯·拉特的腹部连开3枪。此前,格林斯潘被纳粹的反犹政策逼入绝境,但拉特拒绝伸出援手。两天后,拉特因伤势过重死亡。

消息传进纳粹党魁希特勒的耳朵里,他感到兴奋:“也许拉特的死,是推进反犹运动的绝好机会。”

当晚,德国各地的希特勒少年冲锋队、青年团与盖世太保疯狂劫掠犹太人的住宅、商店与教堂。数百名犹太人丧生,大约3万名犹太男子被关进了集中营。

这个血腥的夜晚后来被称为“水晶之夜”,它标志着纳粹开始有组织地屠杀犹太人。一名生活在德国费尔特镇的犹太教师决定逃离。他叫路易斯·基辛格,他的儿子叫海因茨·基辛格。

1938年底,基辛格一家辗转抵达美国。从此,海因茨这个德语名字隐去了,取而代之的是英文名亨利·基辛格。15岁的他,理想是成为一名会计。

5年后,基辛格加入了美军,并且拿到美国国籍。在军营里,他结识了被他奉为“人生导师”的弗里兹·克雷默。克雷默是一位不满纳粹统治、主动前往美国的德国人,比基辛格大15岁。他有着渊博的学识和丰富的留学经历,对歐洲思想、文化、历史都有很深的造诣。对二十出头、正处于迷茫期的基辛格来说,克雷默的出现填补了“思想导师”的角色,他跟着克雷默开始接触斯宾格勒、康德、陀思妥耶夫斯基等人的思想。数学的乐趣远去了,他陶醉在历史和哲学的甘甜中。

1938年11月11日,德国柏林一家犹太人开的商店被摧毁。

1944年,列兵亨利·基辛格随队开赴欧洲战场。凭借会德语的优势,他当上了翻译,后来调入反谍报部队,抓捕了一些盖世太保和纳粹分子,参与了解放集中营。美国范德比尔特大学教授托马斯·施瓦茨在基辛格传记中写道:“基辛格回忆,当看到形如枯槁的集中营受害者时,自己本能地希望给他们喂食物,却发现很多受害者已经难以消化固体食物。这些惨状让许多犹太裔美军士兵更加憎恨德国人,连他父亲也在信中鼓励他对德国人‘严厉一点。但基辛格展现出了宽容的一面。他对此的解释是,‘我不想让德国人认为犹太人回来复仇了。在给父亲的回信中,他写道,‘我们对德国人的消极态度总有一天要结束,我们必须在这里创造一些积极的事物。他对纳粹、民粹、暴政始终保持警惕,这也让他后来在国际关系中注重追求稳定与平衡。”

战争结束后,美国政府陆续颁布多项利于社会安定的法案,其中包括让退伍的美国军人拥有免费读大学的机会。1947年,基辛格进入哈佛大学深造。

就在基辛格入学的这年,杜鲁门主义出台,冷战开始。哈佛大学政治系教授威廉·艾略特意识到,国际政治的复杂程度将会陡然升高。他需要一名聪明、坚韧的人来担任助理。

恰好此时,基辛格敲开了艾略特办公室的大门。看到来访者是一名本科生,艾略特有点不耐烦。他给基辛格写了一张书单,列了25本书:“回去把它们仔细读一遍,并写一份读书报告。”

这不是项轻松的任务。这份书单艾略特也曾列给其他来拜访的学生,认真读完的少之又少。但3个月后,基辛格完成了任务。艾略特看到基辛格的读书报告后,非常吃惊,意识到眼前正是一个合适的助理人选。后来,艾略特又推荐基辛格免试进入研究生阶段。在推荐信中,艾略特写道:“这是我过去十多年来所有学生中最优秀的一个,他在思想深度和哲理洞察力上无人能及。”

1944年11月,美军士兵在德国战场行进。

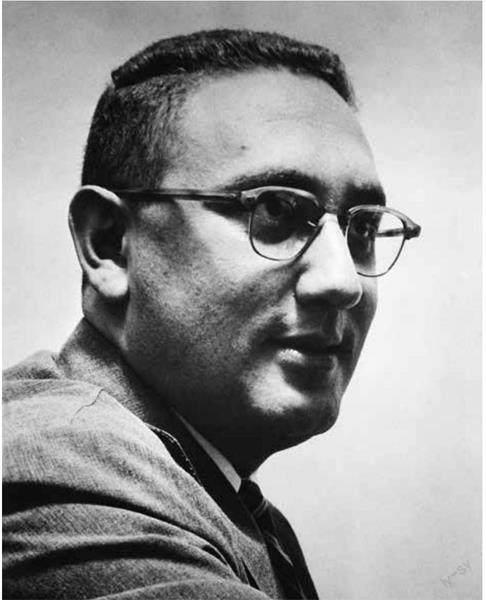

1959年的基辛格。

在艾略特的支持下,基辛格接触到哈佛大学的多个外交项目,开始扮演大人物背后的影子顾问角色。

1952年,基辛格成为哈佛大学国际关系研究班执行主任。这个研究班专门邀请各国年轻领袖来美国交流,让他们认同美国文化与价值观。基辛格参与了研究班的组建和运行,此后的十多年里,一批批世界各国的年轻领袖通过基辛格来到研究班学习交流,多个学员成长为各自国家的实权人物。这些人共同编织了一张覆盖全球的政治关系网络,网络的中心正是基辛格。

凭借这张网络,即便在冷战的壁垒下,基辛格也可以联系到许多国家的重要领导人。他的个人声望急速攀升。美国高层官员也需要通过他了解海外事务。

白宫朝基辛格伸出了试探性的橄榄枝。1961年,民主党人肯尼迪入主白宫,邀请基辛格做自己的顾问。但基辛格自认,这时的工作是相当外围的,也是很不顺畅的,他很快就不给肯尼迪干了。

1968年,基辛格帮助共和党人、洛克菲勒家族的二公子纳尔逊·洛克菲勒竞选美国总统。尽管洛克菲勒输掉了党内初选,但基辛格的外交才华以及多年来积攒下的外交人脉,被最终赢得大选的共和党新总统尼克松看在了眼里。尼克松决定,让基辛格出任国家安全事务助理。

为谈判桌的形状吵了3个月

基辛格一走进白宫,就对美国政治机器、各路同僚甚至总统进行了辛辣又幽默的吐槽:“获得美国总统候选人提名的本事,未必与治国之才有多相干。”“要费九牛二虎之力才能控制国务院这部电报机器。”“总统出访的先遣人员埋头苦干,他们忙的主要是升官发财。”“当国防部长一大清早来个电话,对报纸上的某个消息表示不满时,他多半就是提供这个消息的来源。”

基辛格也深谙白宫权力的法则。“一个总统助理的影响几乎完全要靠总统对他的信任,而不是行政安排。”从1970年底开始,由于尼克松烦透了各部门的拖延甚至反对,基辛格的作用极大增强了,决策越来越多在两人的私人谈话中做出。施瓦茨告诉《环球人物》记者,这其中的窍门是,基辛格不是在美国出生的,无法参选总统,因此对尼克松没有政治威胁,他们更像一对搭档,而不是对手。

1973年1月23日,基辛格(左三)在巴黎签署《关于在越南结束战争、恢复和平的协定》。

1975年4月,最后一批美国人从越南西贡撤离,当地人爬上美国大使馆围墙,接近撤离直升机。

此时首先要解决的策略问题就是越南问题。1961年,冷战达到新的高潮,柏林墙开建,美國与古巴断交,肯尼迪派特种部队进入越南,苏联也向越南提供军事援助。“到1969年尼克松就任美国总统时,尼克松政府要员都觉得越南战争打不下去了。起先是想打代理人战争,后来打不了就自己出兵,越出越多,最多到50多万人,而且打了好几年了,怎么可能持续?美国的反越战活动风起云涌。”中国社科院美国所原副所长陶文钊告诉《环球人物》记者。

打不下去怎么办?1969年上任之初,基辛格就以名校教授的气派拿出了解决越南问题的5种可能方案:第一,全力争取军事胜利,猛烈轰炸和封锁北越港口以摧毁北越,并警告苏联和中国不许干涉;第二,把美国的军事行动大部分限制在南越;第三,把美军逐步撤出南越,同时逐步加强南越政权,让南越军队撑起局面;第四,美军加速撤退,大力依靠南越当局扩军;第五,立即停止美军在越南作战,这就相当于答应北越的基本要求,迅速与其达成交易。

美国国家安全委员会首先否决了第一和第五两个极端方案;第二个方案等同于继续在越南陷下去,也不行。国防部长莱尔德支持第四个方案,即加快撤军,同时装备和训练南越人,让他们自己去打仗,即“越南化”。国务卿罗杰斯觉得搞“越南化”太浪费时间,通过谈判迅速脱困才是正道。基辛格的意见与罗杰斯大体一致,他对南越的军事能力和政治上的稳定性没有信心,觉得外交途径才是唯一可行的出路。

外交正是基辛格的老本行。他认为可以说服苏联领导人帮助结束战争,因为他得到消息,苏联领导人希望战争和平解决。他还察觉到北越对谈判也抱有积极态度。因此,他很有把握,对曾经的哈佛大学同事说:“放心吧,用不了几个月我们就可以摆脱出来了。”对一些反战人士说:“给我们6个月的时间,如果我们届时没有结束战争,你们把白宫的铁栏杆砸烂好了。”

实践证明,基辛格还是草率了点。他与北越代表在巴黎的和谈从1969年开始,却迟迟不见成果。一个例子可以说明谈判的难度:仅对谈判桌的形状应该是四边形还是圆形,就进行了长达3个月的争吵。不过,双方都想早点结束战争,不管吵得多凶,总能回到谈判桌。在断断续续的谈判中,双方逐字逐句商定协议文本,付出了很大精力。

基辛格的外交方案不只有一张谈判桌。“没有平衡,就没有和平;没有节制,就没有公正。”这是他终身信奉的均势理论。而平衡和节制的力量,在越南战场之外——美国必须先跟中国、苏联达成和解。

1972年2月,在基辛格的铺垫下,尼克松成功访华,开启中美关系破冰之旅。3个月后,同样是在基辛格先行做好访问的铺垫下,尼克松访问了苏联。美苏关系实现缓和,越南问题就更好谈了。

1972年10月9日,双方谈了16个小时,第二天又谈了16个小时。经过两次密集会谈,很多分歧得到解决。第三天,双方继续谈,并就一些具体问题讨价还价。第四天,谈判暂告一段落,基辛格飞回华盛顿,向尼克松汇报。尼克松很高兴,为基辛格叫来了牛排和葡萄酒。可南越领导人对一些内容很不满意,谈判又僵住了。

就这样,基辛格和对方反反复复谈了近4年,直到1973年1月23日,经过数十次谈判之后,双方签署了《关于在越南结束战争、恢复和平的协定》。两年后,战火彻底熄灭。

越南战争是美苏冷战中为数不多的一次“热战”。中国人民大学教授金灿荣告诉《环球人物》记者,这是美国冷战期间一次很大的战略败笔,基辛格在帮助美国撤出越南的战略决策和外交执行中都起了比较关键的作用。

1973年9月22日,基辛格(左二)在美国白宫宣誓就任国务卿。

“国务卿”变成“世务卿”

1973年10月6日,基辛格兼任国务卿之职才两周,埃及和敘利亚同时向以色列发起进攻,分别攻击6年前被以色列占领的西奈半岛和戈兰高地,第四次中东战争爆发。战争初期,埃及和叙利亚军队重创以军,粉碎了以色列“不可战胜”的神话。

沙特阿拉伯等石油国家为支持阿拉伯兄弟,以石油为武器加入斗争,提价、减产,第一次石油危机爆发。石油价格由每桶3美元上升到1973年底的每桶11.6美元。

接着,产油国又对一味支持以色列的美国实行全面石油禁运,导致其国内生产总值出现萎缩,美元的地位也受到极大冲击。石油危机又进一步引发了战后西方世界的经济危机。

此前的3次中东战争,均以以色列取胜告终。美国决策者们一度认为,只要在中东保持以色列的军事优势,就能遏制支持阿拉伯国家的苏联在中东扩张,保持中东稳定。这种判断显然失灵了。

基辛格意识到,如果不迅速调整美国的中东政策,“阿拉伯国家就会被赶回到苏联人的怀抱,石油就会丧失掉,全世界都会反对我们,在联合国将没有一个国家投票赞成我们”。

石油很重要,而获得石油稳定的方式就是保持中东的均势。基辛格告诉美国的犹太同胞:“美国对以色列的生存感兴趣,但对骑在世界石油供应管上的1.3亿阿拉伯人也同样感兴趣。”

尼克松和基辛格重新制定了中东政策:美国将推进阿以冲突和平解决,放弃全面偏袒以色列的立场,促使以色列在领土上作出让步,发展与阿拉伯国家关系,从而使美国在中东起支配作用。

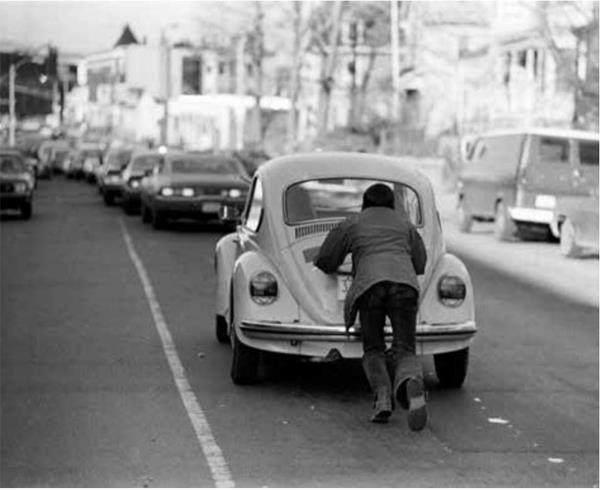

1973年石油危机期间,美国波士顿一名司机把车推到加油站。

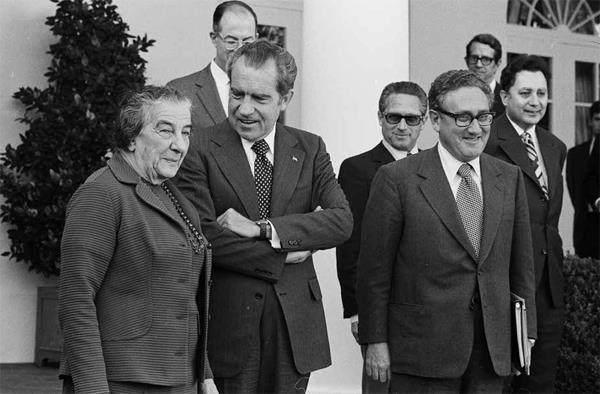

1973年11月,以色列总理戈尔达·梅尔(左一)访美,与尼克松、基辛格交谈。

任务很明确,基辛格一方面要撮合阿拉伯人和犹太人达成协议;一方面又要劝说沙特阿拉伯及其他石油国解除对美石油禁运。他打算各个击破。

1971年5月,埃及与苏联签订《友好合作条约》,苏联向埃及提供进攻性武器,有效期15年。可是由于美苏和解的达成,苏联放弃了向埃及提供新式武器。这让埃及总统萨达特非常生气,下令驱逐了苏联军事专家和顾问,并接管苏联在埃及的军事装备和设施。基辛格获得了埃及这个突破口。

萨达特也希望基辛格借助犹太裔的身份,说服以色列放弃其侵占的阿拉伯领土。1973年10月29日,埃及高级特使法赫米飞抵华盛顿。当时有美国政界人士问,埃及和苏联关系密切,法赫米为什么要来这里?基辛格回答道:“因为他虽然可以从苏联那里得到武器,但只有从我们这里才能得到领土。”

11月5日,基辛格飞离华盛顿,开始了第一次中东穿梭之行。飞机上,他还主动找随行记者聊天,状态轻松。此行的一个重要目的地就是埃及,他和萨达特进行了3个多小时的讨论,谈得很愉快,顺便把恢复两国外交关系的事谈妥了。

1973年12月13日,基辛格和埃及总统萨达特(前排右)愉快地交谈。

12月中旬,基辛格再访中东诸国,这次重点是说服以色列。他向以色列政要阐述了美国的政策,强调以色列现在被孤立,处境日益脆弱,能否应对面前的挑战要打上问号。他说:“这是求得和平的绝妙机会,哪怕付出从阿拉伯领土上撤退的代价,也不要放弃这个机会。占领领土并不能确保安全。”战争的消耗和石油危机带来的经济困境,让以色列人让步了,接受了基辛格的说法。

埃以两个主要当事国都被基辛格说服了。1974年1月,基辛格第三次穿梭中东,促成埃以达成在苏伊士运河脱离接触的协议。

2月,基辛格又开展第四次穿梭,着手解决叙以之间的脱离接触问题。在埃及开罗停留时,基辛格和萨达特举行记者招待会,有记者问:“总统先生,关于脱离接触问题,你将对叙利亚总统提些什么建议呢?”萨达特把手臂搭在基辛格的身上说:“要信赖我的朋友亨利。这就是我要告诉他的话。”

5月,在基辛格第五次穿梭时,叙以达成在戈兰高地脱离接触的协议。

随着一次次穿梭外交的开展,美国在阿拉伯国家的影响力迅速扩大,石油禁运也得以解除。

在基辛格的斡旋下,这次和解成了中东现代史、阿以冲突和美以特殊关系的重大转折点,美苏在中东的实力对比发生显著变化。有些美国人说,基辛格已然不是“国务卿”,而是“世务卿”了。

“露骨的威胁”

冷战期间,美苏力量处在此消彼长的变化中,一旦有外力帮助一方,这台微妙的天平就会倾斜。

1972年2月尼克松访华后,苏联领导人勃列日涅夫坐不住了。他感到,应该尽快行动,缓和与美国关系,否则就被中国占了先机。

打前站的任务又落到基辛格头上。“几个月来,苏联人一直敦促我秘密去访问,唯一的理由大概就是我曾秘密访问北京,而他们有权得到同等待遇。”基辛格回忆道。

对于这份差使,基辛格很乐意接受。尼克松刚刚当选时,基辛格就向他阐述了与苏联“缓和”的主张,以期在一个美国、欧洲、苏联、中国和日本五大力量中心相互制衡的世界中,约束苏联行为。

“20世纪50年代,中苏关系很好,美国就很被动。60年代,中国和美国、苏联同时都不好,美苏之间也不好。基辛格就要推动一个新的战略调整,中美和解、美苏缓和,同时维持中苏对立,这样一来美国的位置就最好了。”金灿荣对《环球人物》记者分析道。

当地时间1972年4月20日晚上8点左右,基辛格乘专机抵达莫斯科。这个时间是有讲究的。基辛格的逻辑是,由于抵达时间太晚,可以不再举行严肃的会谈,保证他在参加重要会谈前能有一整夜的休息时间。待抵达莫斯科后,一個快得吓人的车队几乎是以100英里的时速把基辛格一行送到宾馆。第二天上午,不用基辛格动身,勃列日涅夫亲自来拜会基辛格。

基辛格感到,勃列日涅夫似乎有点紧张,把手表转来转去,这可能是因为他初次同美国高级官员打交道。勃列日涅夫给基辛格讲了一个故事作为开场白:从前有一个旅行者想从一个村庄去另一个村庄,但不知道距离有多远,就问路旁一名樵夫,到达目的地需要多久。樵夫说,不知道。旅行者无奈,只好继续沿路前行。可当他走了几步后,樵夫大声喊道:“你大约需要走15分钟。”

“你为什么刚才不告诉我呢?”旅行者问道。

“因为我当时不知道你一步有多大。”樵夫说。

基辛格明白了,勃列日涅夫讲这个故事,意思是说在谈判中要跨大步。基辛格说:“我们同样希望两国关系能取得重大进展,但这取决于双方的努力。”勃列日涅夫急切盼望即将到来的美苏峰会成功举办,说道:“我们一定会达成几个协议的,我很有信心。”

显然,基辛格在这次对话中占了上风,顺势把越南牌打了出来。基辛格说:“北越的攻势威胁到了即将举行的最高级会谈,因此防止北越的胜利同样符合苏联的利益。如果我们吃了败仗,我对尼克松总统还能到莫斯科来表示怀疑。即使到时候战争还未分出胜负,美国人民也知道是苏联的武器才使北越得以发动攻势,总统的活动余地可就有限了。”

在基辛格印象中,对于这“比较露骨的威胁”,勃列日涅夫没有争辩,避开了这个话题,可见他是多么想开成这次最高级会谈。

5月22日,美国总统尼克松的专机抵达莫斯科。基辛格对尼克松兴奋地说:“这应该是有史以来最伟大的一次外交成就。”

“二战后美国最有影响的战略家之一”

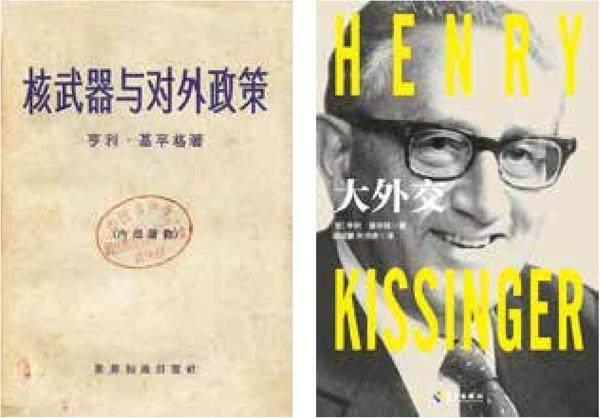

早在1957年,年仅34岁的哈佛大学讲师基辛格就出版了人生第一本书《核武器与对外政策》,敏锐地写道,凭借战略核力量对敌人大规模报复的战略,由于对方也拥有核报复能力而行不通了,必须以有限战争作为全面核战争之外的选择。这本书一经出版,迅速成为畅销书。1972年这次访苏,正是他把理念付诸实践的绝佳时机。

到莫斯科后,双方领导人就两国关心的一些问题进行谈判。有一次,尼克松和基辛格回到住处,已到半夜1点,尼克松可以休息了,基辛格还要继续工作,甚至大半夜赶到苏联外交部就限制战略核武器的一些细节与苏方人员继续会谈。

1972年5月26日,经过拉锯式谈判,两国领导人签署了《反弹道导弹条约》和《冻结进攻性核武器临时协定》。《反弹道导弹条约》被视为全球战略稳定的基石,其核心是通过禁止双方发展全国性的反导系统来确保对对方的核威慑平衡,以此避免核战争,全球数十个裁军及核不扩散的国际条约与这一条约挂钩,在冷战期间发挥了重要作用。直到2001年,美国总统小布什宣布退出该条约。

金灿荣和陶文钊在接受《环球人物》采访时都认为,基辛格一生中发挥作用最大的是在冷战时期,一是促使美国和中国和解,二是缓和美苏关系,这有利于世界的稳定、和平与发展。

基辛格的著作《核武器与对外政策》《大外交》。

1972年5月26日,苏联领导人勃列日涅夫(前排右)同尼克松在莫斯科签署《反弹道导弹条约》。

1972年5月29日,尼克松与基辛格走在莫斯科街头。

他就像一位操盘手一样,影响着世界局势的走向。“基辛格是二战后美国最有影响的战略家之一。”金灿荣告诉《环球人物》记者:“他的博士论文写的是奥匈帝国的首相梅特涅。拿破仑帝国崩溃后,梅特涅牵头搞了维也纳体系,在欧洲大陆各国建立起一种均势状态,让奥匈帝国这个已然衰败的帝国多活了大约100年。它本来应该在拿破仑时代就完了,却能延续至一战结束。所以基辛格在博士论文中很佩服梅特涅。他后来的政治生涯,就是一以贯之地推行这种均势外交。”

1995年,基辛格出版了《大外交》一书,把他对大国外交的理解和他的政治智慧留给了世人,它的中译本长达800余页。最后一章写道:“国际体制能持续最久而未发生重大战争者,当推维也纳和会后所建立的国际秩序。它结合了法统与均势、共同价值和均势外交……美国政策同时要与北京睦谊,又要与北京认为对中国安全有潜在威胁的国家交好,华府与北京之间就必须定期、谨慎地对话。”