宋儒喜大语

刘火

摘 要:两宋,在中国思想史和学术史上是一个重要关节,它标志着中国的思想史和学术史从上古进入中古。这一时期最重要的成果就是史称的“新儒学”。“新儒学”以北宋五子特别是南宋朱熹为圭臬。五子与朱子的学术,极大地影响甚至决定了中国近古的思想史和学术史。五子学术有一特点即喜欢大语。

关键词:宋儒;五子;朱熹;大语

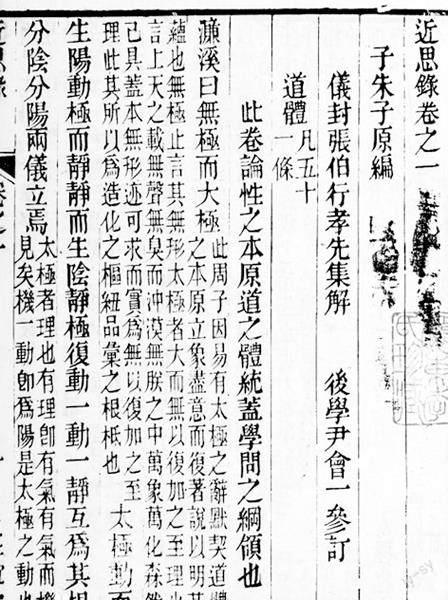

两宋(960-1127/1127-1279),在中国思想史和学术史上是一个重要关节,它标志着中国的思想史和学术史从上古进入中古;同时极大地影响甚至决定了近古的思想史和学术史。这一象征的标志是出现了具有划时代意义的事件:儒学(家)的第二次革新(第一次为董仲舒)。这次革新(形成史家所称的“宋明理学”),钱穆称之为“宋学”[1];冯友兰于1946—1947年受聘美国宾夕法尼亚大学讲授中国哲学史时称之为“Neo-Confucianism”[2],“Neo-Confucianism”即为今天熟知的“新儒学”。后来,“新儒学”一词替代了“宋儒复兴”和“宋学”称谓(进入20世纪60年代的台港儒学再起就被称作“第二次新儒学”)。这次复兴主要以北宋五子和南宋朱熹(1130-1200)担纲合伙完成。北宋五子为邵雍(1011-1077)、周敦颐(1017-1073)、张载(1020-1077)、程颢(1032-1085)、程颐(1033-1107)。周敦颐,现公认为是两宋新儒学的开山鼻祖,而朱熹则是两宋儒学的集大成者。特别是朱熹的《四书章句集注》成了明及明之后的官方科举考试必读书和必考科目,朱学因此而成为中国思想史和中国学术上的超一流学术成果及儒学的代言。

这则小文无力述评这一中国思想史和中国学术史的重大历史事件和巨大转变。本文要说的是,尽管两宋儒家为中国进入中古之后提供了一整套官方思想史和学术史文本;或者说,通过这一文本,极大地巩固了中国从中古走进近古差不多一千年的社会秩序和人伦伦理。(至于它是否禁锢了中国的发展和人的解放,这可以从晚清民初反孔学兴西学的那些启蒙的巨人和那些巨人的书里可知。)本文要说的是,这些大儒其实有一雅好,就是喜作大语。

何谓大语?大语就是近乎颠簸不破的真理,或为出尘脱俗的高蹈之語。按朱熹的解读,大语即“中庸者,不偏不倚、无过不及,而平常之理,乃天命所当然,精微之极致也”。朱子这番大语其旨有三:一、对所有人、事和宇宙,只要做到“不偏不倚、无过不及”便是常理;二,这类常理乃是“天命”;三、这类常理的细致入微是它物不可能超越的。一言以蔽之:大语,中庸之真理、天命之常理。

现在我们来看北宋五子和南宋朱子的一些大语(以五子的长幼顺序叙之)。

邵子

天地之道备于人,万物之道备于身,众妙之道备于神,天下之能事毕矣,又何思何虑!

是知言之于口,不若行之于身。行之于身,不若尽之于心。言之于口,人得而闻之;行之于身,人得而见之;尽之于心,神行而知之。

有幸与不幸也。幸不幸,命也;当不当,分也。一命一分,人其逃乎?

上好义,则下必好义,而不义者远矣;上好利,下必好利,而不利者远矣。好利者众,则天下日削矣;好义者众,则天下日盛矣。日盛则昌,日削则亡。盛之与削,昌之与亡,岂其远乎?(《渔樵问对》)

邵子虽说在思想史上的地位不及周二程朱(如朱熹、吕祖谦编纂的《近思录》,作为一部集北宋儒家的语录,却没有一条录自邵雍。需知《近思录》录周子、二程、张子四子语录共六百余条),但今人对他却有很高的评价。冯友兰认为中国哲学里的宇宙论是由北宋的邵雍、周敦颐和张载三子开创并基本定型的。再就是,对于邵子,在北宋五子里,他不仅著文而且做诗。其《伊川击壤集》共录邵诗一千五百余首。不过,邵诗也如邵文一样几皆大语。如《答客两首》:“人间相识几无数,相识虽多未必知。望我实多全为道,知予浅处却因诗。”“升沉休问百年事,今古都归一局棋。乘马须求似骐骥,奈何骐骥未来时。”又如《天津感事二十六首》之十九:“三千里外名荒服,一百年来号太平。争似洛川无事客,何须列土始为荣?”今人钱锺书在《宋诗选注·序》里批评宋诗“好发议论”[3],邵诗即是标本。作大语者,何来真性情?难怪钱锺书选宋诗,两宋理学家无一人一诗入选。即便邵子存诗一千五百余首,尽管朱子名气极大(下文会提及朱诗),五子的诗,也未能进入钱锺书的法眼。

周子

故“圣人与天地合其德,日月合其明,四时合其序,鬼神合其吉凶”。君子修之吉,小人悖之凶。故曰:“立天之道,曰阴与阳;立地之道,曰柔与刚;立人之道,曰仁与义。”又曰:“原始反终,故知死生之说。”大哉易也,斯其至矣!(《周元公集》卷一《太极图说》

古者圣王制礼法,修教化,三纲正,九畴叙,百姓大和,万物咸若。(《周元公集》卷二《乐上第十七》)

无则诚立、明通。诚立,贤也;明通,圣也。是圣贤非性生,必养心而至之。养心之善有大焉如此,存乎其人而已。(《周元公集》卷三《养心亭说》)

后人评价周子甚高。清人贺瑞麟在《周元全书·序》里讲:“孔孟而后,千有余年,圣人之道不传。道非不传也,以无传道之人耳。汉四百年得一董子,唐三百年得一韩子,皆不足与传斯道。至宋周子出,而始续其统,后世无异词焉。顾当时知其人、知其学者实罕,惟程大中知之,使二程受学。而其书亦未显也。”凡中学生都知周,是因为周的《爱莲说》影响至深。按传统和习惯讲,此文是人格高标之极的范本与隐喻。事实上,《爱莲说》也是大语的标本,其中“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖;中通外直,不蔓不枝;香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”即是。当然,仅从语句表面看,这些是赞美莲的一等一的好句子。

张子

张载留世最可信的是《正蒙》十七篇。作为一代苛儒的王夫之,对《正蒙》评价很高。《张子正蒙注·序论》开篇,王夫之便讲:“谓之《正蒙》者,养蒙以圣功之正也。圣功久矣,大矣,而正之惟其始。”《正蒙》共十七篇,都几为至理也都几为大语。如:“天道四时行,百物生,无非至教;圣人之动,无非至德,夫何言哉。”(《天道第三》)“徇物丧心,人化物而灭天理者乎!存神过化,忘物累而顺性命者。”(《神化第四》)“能通天下之志者为能感人心。”(《至当第九》)“安所遇而敦仁,故其爱有常心,有常心则物被常爱也。”(《至当第九》)“通万物而谓之道,体万物而谓之性。”(《乾称十七》)等等。朱子的《近思录》也多引《正蒙》。不过,张子最出名的是“横渠四句”(冯友兰语):

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

此四句出自《张子语录·中》。近人张元济在《张子语录·跋》里讲:“右张子语录三卷,后录二卷,无纂辑人姓氏,宋史艺文志、马氏经籍考、陈氏书录解题均不载,独晁氏读书志附志有横渠先生语录,卷数同,无后录。”也就是说,《张子语录》断非张子时人所编,但“横渠四句”却坐实为张子所说而存世。不过,今天看来,最为奇异的是,有六百多条语录的《近思录》却没有摘录这四句!可知《近思录》几为段段金段、句句金句。宋儒好大语,《近思录》可谓明证。或许,张子这四句大语可能也太大了,大得来连朱子都可能以为《近思录》装不下它。于儒家的内圣外王,张子的“横渠四句”可以说是大语的顶峰之顶峰。但是,儒家的发起人和奠基者孔子断不会说这种话;非但不会说这种大语,孔子居然还有云:“道不行,乘桴浮于海,从我者其由与?”治孔、孟的大家杨伯峻白话翻译说:“主张行不通了,我想坐个木筏到海外去,跟随我的恐怕只有仲由吧!”[4]孔子说了这话后,《论语·公冶长》还有一段精彩的补充:“子路闻之喜,子曰:‘由也好勇过我,无所取材。”杨伯峻的白话今译是:“子路听到这话,高兴得很。孔子说:‘仲由这个人太好勇敢了,好勇的精神大大超过了我,这就没有什么可取的呀!”这句话是什么意思呢?也就是说,当你的主张,哪怕是圣人的主张(即道)行不通时,凭勇敢(或凭大语)就可行吗?事实上,孔子的“周监于二代,郁郁乎文哉。吾从周”(《论语·八佾》),不过是想回到三王的时代,似乎不存在后人将孔子奉为圣人般的伟大和正确。根据汉之前的有关孔子的一些史料,孔子可以说是一位理想主义者;但从《论语》和《史记·孔子世家》等来看,孔子更多的则是一位务实的践行者。在礼崩乐坏的时代,孔子即便有此心有此想,也断不会讲张子这种大语的。实践者总比大语者更实事求是一些,更接近历史的真实一些。如孔子真那么一讲,很有可能沦为笑话。清人王夫之以为道与术可合而为一(时讲“鱼相忘于江湖,人相忘于道术”)[5],但事实是:在一个只重道不重术的儒教道统里,在一个没有经历过欧洲神权坍塌人权解放的传统里,大语是“吃香”的,它满足了“治人”与“治于人”两方面的诉求和愿景。因此,无论怎样看,大语是需要的;因为大语最能鼓励人心(自然也最能蛊惑人心)。

二程

良能良知,皆无所由,乃出于天,不系于人。(《二程文集》卷一《二先生语一》)

一人之心即天地之心。一物之理即万物之理,一日之运即一岁之运。(《二先生语二》)

死者不可谓有知,不可谓无知。(《二先生语三》)

诚则自然无累,不诚便有累。(《二先生语六》)

人多昏其心,圣贤则去其昏。(《二先生语七》)

尧、舜知他几千年,其心至今在。(《二先生语七》)

欲当大任,须是笃实。(《二程集》卷十一《明道先生语一》)

天地万物之理,无独必有对,皆自然而然,非有安排也。每中夜以思,不知手之舞之,足之蹈之也。(《明道先生语一》)

佛氏不识阴阳昼夜死生古今,安得谓形而上者与圣人同乎。(《明道先生语四》)

学者言人乎耳,必须着乎心,见乎行事,如只听佗人言,却似说他人事,己无所与也。(《伊川先生语四》)

名分正则天下定。(《伊川先生语七下》)

圣人无优劣,有则非圣人也。(《伊川先生语十》)

看史必观治乱之由,及圣贤修己处事之美。(《伊川先生语十》)

从朱熹、吕祖谦编的《近思录》来观察,朱子们(包括吕祖谦)最喜二程。《近思录》共六百余条,二程语录占三分之二强;也有朱、吕二人的语录,如“则一心可以丧邦,一心可以兴邦,只在公私之间尔”。这句大语出《近思录》卷八第18条,列在明道先生语录(第17条)之后,不过那分明是《近思录》编纂者自己的心得。其实从二程留世的文章来看,二程的东西比张子的东西接地气多了。二程的东西没有张子的那般高蹈。但不知为什么,喜欢二程的朱子确与张子一样更喜欢大语。《近思录》虽然遵循的是《论语》传统即语录式传统,但它却开创了语录体的大语传统,没有《论语》里的那些鲜活的人和鲜活的事了;尽管朱、吕在编纂《近思录》时只想给大众一本通俗读本。

朱子

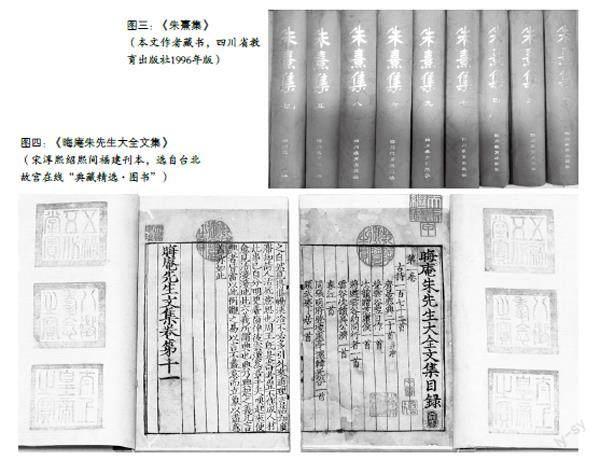

朱子与北宋五子比,可谓著作等身。笔者手里有一部四川教育出版社1996年印行的《朱熹集》,共十册,总字数高达380万字!380万字这样的当量,在没有进入古腾堡印刷机(约15世纪中期)之前,就个人著述而言,当是独一无二的。

朱子著述,非专业人士,恐难通读。但朱子的《四书章句集注》和《楚辞集注》则算得上是大众读物,特别是《四书章句集注》实乃公元15世纪到公元20世纪初的学生专业课本。也就是说《四书章句集注》更像教科书。那我们来看看朱子在此书里的一些大语吧:

天运循环,无往不复。宋德隆盛,治教休明。于是河南程氏两夫子出,而有以接乎孟氏之传。实始尊信此篇而表章之,既又为之次其简编,发其归趣,然后古者大学教人之法、圣经贤传之指,粲然复明于世。虽以熹之不敏,亦幸私淑而与有闻焉。顾其为书犹颇放失,是以忘其固陋,采而辑之,闲亦窃附己意,补其阙略,以俟后之君子。极知僭逾,无所逃罪,然于国家化民成俗之意、学者修己治人之方,则未必无小补云。《大学章句序》

盖自上古圣神继天立极,而道统之传有自来矣。其见于经,则“允执厥中”者,尧之所以授舜也;“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”者,舜之所以授禹也。尧之一言,至矣,尽矣!而舜复益之以三言者,则所以明夫尧之一言,必如是而后可庶几也。《中庸章句序》

由于科举考试,《四书章句集注》成为明清两季的钦定文本,朱子著述里的大语,自然回避不了。而且这样的大语,无论对朝对野、还是对官对民都很受用(尽管它不时地泛起头巾气)。《楚辞》作为一部非中原正统文化的书,在朱子的新儒学的重构中或于两宋儒学变革的过程里,一样获得了官方文本的认定。在《楚辞集注》里,朱子用他那一套大语模式给予《九歌》重新地解读。《九歌》本是荊楚地区的神歌和巫歌的改编物;但在朱子眼里,这些文本依然可以看成是圣贤读物:

九歌者,屈原之所作也。昔楚南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祀,其祀必使巫觋作乐,歌舞以娱神。蛮荆陋俗,词既鄙俚,而其阴阳人鬼之间,又或不能无亵慢淫荒之杂。原既放逐,见而感之,故颇为更定其词,去其泰甚,而又因彼事神之心,以寄吾忠君爱国眷恋不忘之意。是以其言虽若不能无嫌于燕昵,而君子反有取焉。此卷诸篇,皆以事神不答而不能忘其敬爱,比事君不合而不能忘其忠赤,尤足以见其恳切之意。旧说失之,今悉更定。(《楚辞集注·九歌第二》)

以“事神之心”“寄吾忠君爱国眷恋不忘之意”便将之前对《九歌》的所有注读(“旧说失之”),重新定义(“今悉更定”)为事君与忠君的文本。

《朱子语类》虽是后人所编的朱子语录,但其风格依然故我。现摘几段:

天地间无非气。人之气与天地之气常相接,无间断,人自不见。(《朱子语类·鬼神》)

人物皆禀天地之理以为性,皆受天地之气以为形。若人品之不同,固是气有昏明厚薄之异。若在物言之,不知是所禀之理便有不全耶,亦是缘气禀之昏蔽故如此耶?(《性理一》)

人之禀气,富贵、贫贱、长短,皆有定数寓其中。(同上)

大而天地万物,小而起居食息,皆太极阴阳之理也。(《性理三》)

人只是此仁义礼智四种心。如春夏秋冬,千头万绪,只是此四种心发出来。(同上〉

英雄之主所以有天下,只是立得志定,见得大利害。如今学者只是立得志定,讲究得义理分明。(《学二》)

朱子是著文的顶级高手,诗词却不多(这与宋人好诗词有些异类)。其存世的几十首,大语的出现也是频频不断:

问渠那得清如许,为有源头活水来。(《观书有感》)

等闲识得东风面,万紫千红总是春。(《春日》)

今朝试卷孤蓬看,依旧青山绿水多。(《水口行舟》)

向来枉费推移力,此日中流自在行。(《泛舟》)

雅歌有余韵,绝学何能忘。(《白鹿洞书院》)

看成鼎内真龍虎,管甚人间闲是非。(《鹧鸪天·脱却儒冠着羽衣》)

请看东门黄犬,更听华亭清唳,千古恨难收。(《水调歌头·富贵有馀乐》)

晚凉快写一篇诗。不说人间忧喜。(《西江月·堂下水浮新绿》)

……

这些诗句,如果放在今天来看,应是心灵鸡汤。其实,宋儒的许多大语在今天看来,就是心灵鸡汤。当然,充满善意且又能激励前行的心灵鸡汤,对任何时代和任何个人都是有用的。

注释:

[1]钱穆:《中国近三百年学术史》第一章《引论·两宋学术》,九州出版社2011年版。

[2]冯友兰:英汉双语《中国哲学简史》下册,第二十四章,天津社会科学出版社2007年版。

[3]钱锺书讲“宋诗还有个缺陷,爱讲道理,发议论;道理往往粗浅,议论往往陈旧”。(钱锺书:《宋诗选注》,人民文学出版社1982年版)

[4]本文所引《论语》和《论语》白话今译均出自杨伯峻《论语译注》,中华书局1980年版。

[5]王夫之:《读通鉴论》第十册《五代上》,中华书局1975年版。

作者:中国作家协会会员,四川评论家协会顾问