我国超大型城市碳达峰碳中和发展模式比较研究

周会祥

[摘 要]我国超大型城市相比其他城市面临着更大的碳减排压力,近年来这些城市均在“碳达峰、碳中和”上做出了有益探索。本文以我国超大型城市2007—2020年面板数据为基础,采用STIRPAT模型就城市生产、技术、生活因素对碳排放的影响作用进行了实证研究,并经过比较分析总结出了四种“双碳”发展模式。结果表明:在整体层面,产业结构变动、绿色专利比重、建筑能耗比重对超大型城市碳排放有显著负向影响,城市能耗强度、人均GDP水平对超大型城市碳排放有显著正向影响,高碳能源比重、交通能耗比重的影响则不显著。在超大型城市个体层面,碳排放影响因素对不同城市具有不同程度的影响作用,经过多维比较分析发现北京、深圳为综合低碳模式,而其他城市则相对侧重于低碳生产模式、低碳科技模式或低碳生活模式。基于模式比较分析,提出了增进超大型城市“双碳”发展效能的启示。

[关键词]超大型城市;碳达峰碳中和;生态文明;低碳发展;碳排放

[中图分类号]X511 [文献标志码]A[文章编号]1672-4917(2023)02-0114-11

一、引言

2020年9月22日,习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上首次就中国碳达峰碳中和目标作出了郑重宣示,即“中国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”[1](以下简称“双碳”或“双碳”目标)。党的二十大报告也明确提出,“要积极稳妥推进碳达峰碳中和,立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动。”[2]党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设提高到了中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局层面,提出了一系列原创性的新思想、新理念、新战略,擘画美丽中国宏伟蓝图,形成并确立了习近平生态文明思想,推动我国低碳发展发生了历史性、转折性、全局性的变化。推行“双碳”目标的重大决策部署,彰显了我们党一以贯之加快经济社会绿色转型发展的雄心和决心,有利于加快形成绿色低碳生产方式和生活方式,再次展现了人类命运共同体的发展理念与大国担当。

两百多年的世界工业革命和社会化大生产在大幅增强财富创造力的同时,排放的大量温室气体已打破了原有碳循环系统中碳源和碳汇平衡,造成全球气候环境逐渐恶化,如地表气温升高、极端天气频发等。就气候变化问题,联合国政府间气候变化委员会(IPCC)发布的第五次气候变化评估研究报告(2014年)明确指出,人类活动极有可能是20世纪中期以来全球气候变暖的主要原因。城市是全球人口、工业、建筑、交通、消费的集中承载地,虽其面积仅占地表面积的2%,其人口占世界总量的50%以上,温室气体排放却占总量的70%。[3]超大型城市是我国新型城镇化进程中出现的超大规模人口集聚在少数几个城市的特殊现象,从现有迹象看,超大型城市容易出现在先进制造业与现代服务业集中度、开放水平、信息化、交通运输基础设施高度发达的区域,人口规模的快速扩张会带来更加集中的城市生产生活行为,进而对城市的碳循环系统发生持续影响,超大型城市的产业结构、科技创新等因素与碳排放的关系问题值得深入关注。因此,从我国超大型城市绿色发展模式的角度比较研究“双碳”问题,不仅有利于探究我国各大城市“双碳”创新实践的内在规律,而且能进一步丰富关于经济、社会、环境三者协调发展的城市生态经济理论体系,具有重要的现实价值和理论价值。

二、相关文献综述

国内有关城市碳排放问题的研究近十余年才兴起,国内外学界对碳排放控制与经济社会发展要素之间的相互作用机理的研究并未达到成熟境地。目前,国内外学者对碳排放控制相关的研究可集中梳理为以下几个方面:

第一,关于区域碳排放计量方法的研究。Dietz等(1997年)对IPAT模型进行了改进,提出了人类经济活动因素对环境影响是非等比例关系的碳排放STIRPAT模型计算方法。[4]Houghton(1999年)通过调查统计因植被减少而释放的碳与植被增加吸收的碳所引起的变化量提出了碳排放量测算的经验空间模型。[5]Weber(2008年)重构了投入产出关系模型,提出了测算家庭碳足迹的方法。[6]郝千婷等(2011年)综述了国内外学者为解释碳排放量与各类影响因素的关系规律而构建出的IPAT模型、STIRPAT模型、Kara模型、LMDI、Lespeyres等因素分解方法。[7]刘明达等(2014年)在IPCC和我国碳排放项目清单核算框架下,评述了目前用于碳排放量核算的排放因子法、质量平衡法和实测估算法三种方法的优劣点以及适用面,提出了国家、省、城市、区、单体建筑及家庭六个空间尺度单元的碳核算研究范式。胡建辉(2015年)参照IPCC公布的碳排放分类核算公式,采取综合汇总各种温室气体生产或消费活动量乘以活动种类排放因子系数之积来测算国家、省、城市等宏观层面的碳排放量,也是目前学界使用最为普遍的核算方法。[8]

第二,关于城市碳排放影响因素的研究。Ehrhardt-Martinez(2002年)经实证分析认为人口城市化是影响环境的重要因素,其对碳排放的影响大于人均GDP等其他发展指标。[9]Cole等(2004年)选取了86个国家1975—1998年的碳排放数据,对人口规模结构因素对环境污染的影响程度进行了研究,认为城镇化率提高会造成碳排放量的增长。[10]Bin等(2005年)分析发现发达国家城镇居民的直接、间接的能源消费已经超越了产业部门,生活碳排放成为主要增长点。[11]Thompson(2006年)经实证研究认为能源对劳动力、资本等生产要素的替代关系决定了碳减排的经济效益,如替代效应较小,则加强节能技术研发必要性增加。[12]Liddle(2010年)等运用IPAT模型发现近半个世纪以来全球发达国家的城镇化在整体上与碳排放量呈现出正相关关系。[13]Martinez-Zarzoso等(2011年)對处于不同收入组群国家的城镇化水平与碳排放的关系进行了研究,认为高收入水平国家的城镇化对碳排放的正向影响程度要大于中等收入水平国家,在高、低收入水平国家中,城镇化与碳排放呈现出倒U型的关系,但在中等收入水平国家中此规律不明显。[14]Henriques(2017年)运用Kaya模型对欧洲、北美、日本的碳排放影响因素进行了分析,认为短期内规模效应影响成为主导,但在长期上技术变革是主要的抵消因素。[15]Tan等(2018年)构建了建筑行业碳排放的情景分析模型,提出要强化建筑业对碳减排的积极作用。[16]孙贵艳等(2018年)采用LMDI因素分解法对1997—2016年重庆市的人口、经济增长、能源结构等对碳排放量的影响进行了分析,提出经济增长是增进人均碳排放量的主要因素,能源强度是控制人均碳排放量的主要因素。[17]王爱国等(2019年)对政府绿色政策与企业的投资生产行为进行了相关性研究,认为绿色鼓励扶持型政策对民营企业投资降碳具有显著的正向作用,而对国有企业无明显影响;绿色规制型政策能促进国有企业投资降碳,对民营企业政策作用不大。[18]Liaskas(2020年)对碳排放变化进行了指数分解解析,认为产出水平、能耗强度、能源结构因素是工业碳排放的主要影响因素。[19]梁赛等(2022年)通过对比分析2015—2017年和2017—2020年我国生产结构和需求结构数据的变化,认为能源利用效率与碳排放量显著相关,产业结构不合理也将带动碳排放增加,我国具有结构性碳减排空间。[20]刘峰等(2022年)经过对我国282个城市近10年的面板数据进行分析后认为,我国城市绿色金融壮大发展显著地抑制了碳排放。[21]

第三,关于碳排放区域间差异的研究。Padilla等(2006年)基于多个国家的基尼系数变动与碳排放之间的不平等影响关系进行了研究,认为区域间收入水平的不均衡與碳排放的不均衡情况有着非常紧密的联系。[22]胡建辉等(2015年)从城镇化对碳排放的影响效应视角对京津冀、长三角、珠三角三大城市群进行了比较研究,认为在三大区域中人均收入水平与碳排放均存在倒U型关系,城镇化对长三角城市群碳排放有明显抑制作用,对京津冀城市群碳排放具有显著的正向作用。[8]Mulali等(2016年)对欠发达区域与发达区域进行了比较分析后认为,欠发达区域经济增长与碳排放关系现象不符合EKC假说。[23]唐晓灵等(2020年)对上海和西安2005—2018年的碳排放因素进行了比较研究,发现城镇化水平对西安市碳排放贡献有正向影响,对上海有负向影响,西安市能源强度对碳排放的贡献程度远大于上海市。[24]

第四,关于城市低碳治理路径的研究。陈彦希等(2021年)认为ESG企业投资与碳中和密切相关,ESG评级能促使企业比以往更加关注对环境、社会的影响,进入持续投资环境治理的正循环,有效缩减碳排放。[25]刘海英等(2022年)对我国287个地级以上城市2007—2018年的碳排放权交易政策试点效果进行了评估,发现碳排放权交易政策的控碳作用易受到城市要素市场成熟度、产业结构、创新强度等因素的约束,碳交易政策的环境提质效果对老工业基地城市、人口规模较大城市更为明显。[26]薛飞等(2022年)借助双重差分法对绿色财政政策的节碳减碳效应进行了研究,发现绿色财政政策控碳作用机理主要是通过减少单位GDP能耗、降低能耗、产业低碳化和推动技术创新等路径实现减碳。[27]孙哲远等(2022年)对我国283个城市新能源汽车试点对碳排放的影响机制进行了分析,认为新能源车试点政策对城市碳减排作用显著,应重点从能源结构、技术创新、公众参与、环境投资四个方面深化交通对促进城市碳减排的传导作用。[28]王敏等(2022年)从绿地总体规模、分布格局等5个维度对城市绿地的空间特征与碳中和的关系进行了实证研究,认为城市绿地空间特征对碳排放有显著影响,并提出了对城市绿地空间实施精细化管控的建议。[29]

综合上述相关研究成果来看,城市的碳减排效果与城市的产业形态、能源形态、技术水平、能耗水平、建筑低碳程度、交通低碳程度、居民收入水平、绿色政策、企业行为等有着复杂的关联,上述研究均从不同时空角度对样本城市的碳排放与单个或多个排放因素进行了影响机理分析,取得了丰富的成果,但关于“双碳”发展模式的研究较为稀少。超大型城市是基于我国基本国情发展起来的特殊城市形态,具有因超大人口规模带来的集中生产、生活、治理等特征,为此,本文侧重于从超大型城市“双碳”发展模式视角展开对比分析,以期探索超大型城市“双碳”探索实践中的异质性与发展规律。

三、超大型城市“双碳”相关影响因素分析

(一)我国超大型城市的概念与特征

我国超大型城市是主要依据人口迁移的数量规模作出的概念界定,2014年11月,国务院发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》明确指出,超大型城市是城区常住人口为1000万人以上的城市,城区是指在市辖区和不设区的市,区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会所辖区域和其他区域,不包括镇区和乡村。[30]根据《2020中国人口普查分县资料》显示,成都于2020年正式升级为7座超大型城市之一,2021年9月,国家统计局发布的《经济社会发展统计图表:第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况》再次明确了当前城市的规模划分,指出连续两年符合超大型城市标准的城市分别为上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津7座城市。

改革开放后,随着越来越多的农村人口选择向城市转移并融入当地发展,带动了部分城市人口比重的持续提升和经济的快速发展,进而产生了超大型城市、特大城市、大城市、中等城市和小城市等不同城区人口规模的梯队格局。相对于常规城市来讲,超大型城市通常都具备以下几点重要特征:一是工业化与城镇化高度发达,城市拥有相对完整的工业基础与产业链体系,常住人口体量大,经济总量位居全国前列。二是产业结构现代化水平更为合理,追求更高的产业层级,先进制造业和高端服务业高度集中。三是资源承载压力巨大,超大规模的人口巨大的用地、用水、用电等能耗需求对有限的城市空间形成持续考验。四是对外开放水平高,城市多领域对外合作交流和服务贸易更加频繁。五是交通运输网络、信息传输等基础设施供应相对完善。超大型城市的典型特征会对碳排放变化有着深远影响。

(二)我国超大型城市碳排放控制差异分析

目前,我国超大型城市城区人口总量已占到全国城镇人口数量的15.8%,城市经济总量近年来也均位居全国前15位次内。在“双碳”发展目标导向下,这些超大型城市基于不同的市情形成了各有特色的低碳发展组织模式,因当前绿色碳汇技术暂未获得实质性进展,碳排放量核算暂未考虑碳汇核减额度,故暂不考虑各城市的碳汇作用,见图1,其具体模式主要可从城市生产形态、科技形态、生活形态三大维度予以分析考量。在低碳发展进程中,超大型城市生产控碳、科技控碳和生活控碳是实现绿色低碳发展的三个相对独立而又相互影响的终端表现领域,生活控碳通过绿色消费等需求侧因素对生产控碳、科技控碳产生导向作用;科技控碳通过工艺改造、技术创新等手段提升生产控碳、生活控碳的能级;生产控碳又通过产业结构、能源结构优化等途径催生科技控碳、生活控碳升级;三个领域中的各种二级因素对彼此产生交叉作用,从而构成生产、科技、生活协同控碳的统一体。不同城市的产业结构、科技层级、收入水平等二级因素状况有着较大差异,所产生的节碳降碳效果会有一定的差别,故超大型城市的碳排放控制异质性也归结为以下三方面:

一是城市生态形态不同。我国超大型城市的经济地理条件、人文环境等存在客观差异,在不同的基础上经长期发展形成了自身的能源结构、产业结构、产业规模和技术水平,城市经济体产生了相应不同的结构效应、规模效应和技术效应,因而各超大型城市的能耗和碳排放状况不尽相同。

二是城市科技形态不同。低碳技术创新应用和工艺设备的更新升级能整体提升城市的资源集约循环利用水平,有效降低能耗总量和强度,缩减碳排放。受城市研发投入、技术进步以及人才集聚水平等资源分布差异的影响,各大城市的节碳降碳技术水平各不相同。

三是城市生活形态不同。随着社会生产和居民收入水平的逐步提高,居民在用水用电等日常生活消费方面的内容和方式发生了重大转变,具有不同消费方式、交通方式、治理手段等方式差异的超大型城市所产生的生活碳排放量也存在一定差别。

图1 我国超大型城市节碳降碳的主要领域

(三)“双碳”影响因素分析

本文在前人研究的基础上,增加了建筑能耗、交通能耗影响因素分析,超大型城市的“双碳”主要影响因素可概括为:

1.结构变动影响。产业结构变动状况、能耗结构与整体碳排放有着密切的关联,产业结构升级程度越高,所对应的碳排放量越低,反之亦然。另城市能源结构中高碳能源比重越高,所形成的碳排放量越高,反之亦然。

2.技术水平影响。技术进步既可推动生产工艺环节和设备设施进行升级改造,又可开辟消碳减碳新技术路径,从而有效抑制碳排放。

3.经济收入影响。城市人均GDP收入的快速增加会造成消费规模、内容和方式的新变化,进而对生活碳排放带来影响。

4.建筑能耗影响。城市建筑科技、运营管理水平等直接关系到建筑总体能耗情况,绿色建筑占比越高通常节碳效果更优。

5.交通能耗影响。交通工具绿色升级、公交路网设计等因素对城市通勤碳排放会造成持续的影响。

6.绿色治理影响。有差异的城市绿色产业扶持政策、金融政策、财政政策、规制政策会引导各类市场主体转变生产生活行为,进而会形成不同的碳治理效果。

四、研究设计

(一)变量选取与模型设定

1.因变量。本文选取二氧化碳排放量来衡量城市各种经济社会活动和能源消耗带来的环境影响。因我国碳排放量核算尚未建立统一的统计口径,同时IPCC提供的能源燃烧排放值计算方法需分类统计多种类化石能耗量,获取各地多种类能源明细数据十分困难,考虑数据来源的可得一致性,故本文选用学界普遍采用的BP中国碳排放计算器提供的系数法进行估算,对碳排放量的估算如下:

Cit=gdpit×eit×2.493。

其中,Cit是第i个超大型城市在第t年的碳排放总量;gdpit是第i个超大型城市在第t年度的区域生产总值;eit是第i个超大型城市在第t年的标准煤消耗强度;2.493 是BP中国碳排放计算器提供的标准煤对碳排放的换算系数。

2.解释变量。产业结构变动(Pit)是某个超大型城市第二产业产值相对第三产业产值的比重,用以表示城市工业产值相对于服务业产值的结构情况。王韶华等认为各地区第二产业增加值与第三产业增加值之比能在一定程度上反映产业结构升级协同度。[31]高碳能源比重(Sit)是某个超大型城市当年煤炭与石油消耗量之和与能源消耗总量的比值,用以表示具有高碳密度排放的能源相对其他低碳以及可再生能源的结构情况。绿色专利比重(Rit)是某个超大型城市的绿色专利申请量与城市专利申请总量之比。能耗强度(Eit)是某个超大型城市当年工业标准煤消耗总量与城市GDP的比值。人均GDP水平(Iit)是某个超大型城市当年GDP总量与常住人口数量的比值,用以表示城市经济体大致所处的经济发展阶段和生活消费水平。建筑能耗比重(Bit)是某个超大型城市当年从建筑材料制造、建筑施工直到建筑维护使用全过程中的能耗量与城市能源消耗总量的比值。交通能耗比重(Tit)是某个超大型城市当年交通客货综合运输车辆的能耗量与城市能源消耗总量的比值。

在从产业变动、能源结构、技术进步、收入水平、建筑交通等变量选取的基础上,考虑各因素之间并非简单的线性关系,采取经典的STIRPAT模型进行对数化处理分析,该模型设定如下:

lnCit=α+β1lnPit+β2lnSit+β3lnRit+

β4lnEit+β5lnIit+β6lnBit+β7lnTit+eit。

其中,α为常数项,β1……β7为待估影响系数,eit为随机误差项,其他变量标识上有所述。通过估算参数值β1……β7的符号和数值大小可以推测各种变量要素对特定超大型城市的碳排放影响关系及程度,当βi≥0时,表征第i项变量对城市碳排放存在正向或无影响关系;当βi≤0时,表征第i項变量对城市碳排放存在负向或无影响关系。

(二)数据来源与描述统计

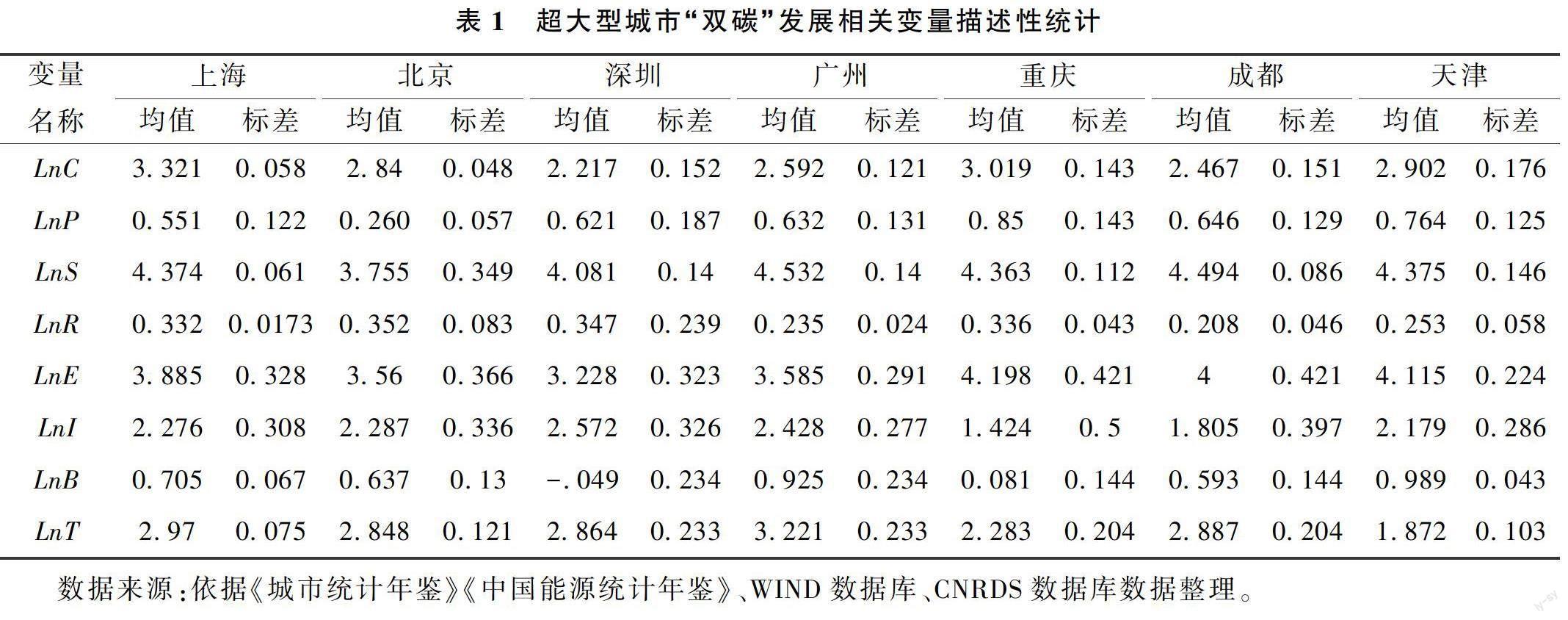

2007年,国务院正式颁布了《中国应对气候变化国家方案》,这是第一部全面性的政策文件,国家科技部等14个部门同年也联合发布了《中国应对气候变化科技专项行动》,提出了到2020年我国应对气候变化需要推进科技进步的若干任务和措施,各超大型城市的“双碳”实践开始快速展开。鉴于上述重要时间节点,本文按照官方城市规模划分结果对上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津7座超大型城市2007—2020年的碳排放相关数据进行了分析研究,所用原始数据分别来自14年期间的《城市统计年鉴》《中国能源统计年鉴》、WIND数据库、CNRDS数据库以及各城市所对应的省市统计年鉴。为了缩减原始数据的随机波动性影响,本分析采用了取对数平减化处理。各超大型城市碳排放以及相关变量的描述统计特征见表1。

五、实证结果分析

基于Stata17统计软件,本文对7座超大型城市整体和各超大型城市个体分别实施了计量分析,主要包括基准回归、异质性分析、稳健性检验以及内生性分析,以探究超大型城市碳排放的影响因素和作用机制。

(一)全国超大型城市整体基准回归分析

1.相关性分析。

在回归分析之前,本文对各变量进行了相关性分析,见表2。通过回归结果可知,各变量之间是存在相关关系且较为显著,说明本文的变量选取是科学合理的,从回归系数可知不同变量对碳排放的影响不同,各变量间的系数值均小于0.8,变量之间不存在严重的多重共线性。

2.基准回归分析。

通过模型混合回归结果可知,产业结构变动、绿色专利比重、城市能耗强度和人均GDP水平均对碳排放产生显著的影响,见表3。其中,产业结构变动、绿色专利比重对城市碳排放具有抑制作用,而城市能耗强度、人均GDP则对城市碳排放具有增进作用。高碳能源比重、建筑能耗比重、交通能耗比重均对城市碳排放具有负向影响,但作用不明显。

针对是否存在个体效应问题,本文进行了固定效应回归。从固定效应回归结果看,其与混合回归结果基本一致,见表4。在固定效应分析中,产业结构变动、能耗强度、人均GDP和建筑能耗比重均显著地影响了碳排放,说明设计的模型变量整体具有较强固定效应。

固定效应分析显示模型存在个体效应,为了鉴别该个体效应是个体固定效应还是个体随机效应,本文运用豪斯曼检验法进一步进行了随机效应回归分析,结果见表5,其P值结果小于0.05,说明不存在个体随机效应,故本文以固定效应为基础展开的“双碳”影响因素研究是可靠的。

结合全样本混合回归和固定效应回归结果分析,产业结构变动、绿色专利比重、建筑能耗比重因素对我国超大型城市碳排放具有显著的负向影响,而城市能耗强度、人均GDP水平对超大型城市碳排放有显著的正向影响。在产业结构因素上,产业结构变动对超大型城市碳排放有相对最大的抑制作用,影响系数为-0.814,说明随着产业结构的不断优化,对促进节能减排的效果更好。在技术进步因素上,绿色专利比重对超大型城市碳排放也具有抑制作用,研究期内全体超大型城市绿色专利的降碳贡献均有不同程度的提升;而能耗强度则对超大型城市具有相对最大的正向影响,影响系数为1.017,研究期内全体超大型城市能耗强度均有不同程度的下降。在生活水平因素上,人均GDP水平对超大型城市碳排放具有正向影响,城市绿色生活质量有待提升,建筑能耗比重对超大型城市碳排放具有负向影响。

(二)异质性分析

为研究每一城市的碳排放因素影响程度差异,本文分别对7座超大型城市进行了个体回归分析,这为各超大型城市的“双碳”发展模式分析提供了实证基础,结果见表6。

1.产业低碳维度。从城市产业结构上看,深圳、天津、广州3座城市的产业结构变动对碳排放的影响系数分别为-0.684、-0.450、-0.153,P值均小于0.3,显示出相對显著的负相关关系;而北京、成都、重庆、上海4座城市的产业结构变动对碳排放的影响系数均为正值,呈现出正相关关系。这说明前3座城市的产业业态相对低碳且维持稳定,城市产业结构优化产生了较强的碳排放抑制作用;后4座城市的产业业态相对高碳耗能,产业结构优化对城市碳排放抑制作用相对不明显。从高碳能源比重上看,广州、重庆、北京的煤炭、石油高碳能源消费比重对碳排放具有负向影响,而天津、成都、深圳、上海的高碳能源消费比重对碳排放表现出正向影响关系,说明前3座城市近年来通过逐步加强天然气等清洁能源使用替代,对节碳降碳起到了较好的效果,而其他城市碳排放因能源禀赋不足对高碳能源反应敏感。

2.技术低碳维度。从城市绿色技术创新上看,重庆、北京、上海的绿色专利比重对碳排放影响系数分别为-0.449、-0.162、-0.164,除上海的P值较大以外,其他两座城市则显示出相对显著的负向影响关系,而成都、天津、广州、深圳4座城市显示出了相对显著的正相关关系,这说明重庆、北京近年来通过加强绿色技术应用取得了相对明显的效果。从城市能耗强度上看,仅有深圳一座城市的能耗强度对碳排放的影响系数为-0.048,且在置信水平0.05上显著,表现出显著的负相关关系,而其他6座城市的能耗强度对碳排放均呈现出不同程度的正向影响,这说明深圳的产业技术水平能以相对较少的能源消耗实现更大的经济产出,其低碳技术减碳效应优于其他城市,而能耗强度依次由大到小的成都、上海、重庆、广州、北京、天津6座城市技术降碳空间更大。

3.生活低碳维度。从城市人均GDP水平上看,重庆、天津、上海3座城市的人均GDP水平对碳排放的影响系数分别为0.749、0.704、0.615,其对应P值均小于0.1,显示出了较强且显著的正向影响关系;而北京、广州、成都、深圳4座城市的人均GDP水平对碳排放的正向影响系数均低于0.3,其影响程度相对较弱。这说明后4座城市收入水平的提高所产生的能源消耗相对较轻,城市生活方式相对低碳。从城市建筑能耗上看,天津、上海、重庆、成都、深圳5座城市的建筑业能耗比重对碳排放呈现出了相对显著的负向影响关系,而北京、广州两座城市的建筑业能耗比重对碳排放则呈现出了一定的正向影响,说明前5座城市近年来通过绿色建科投用、节能管理等手段有效降低了建筑碳排放,而后两座城市的建筑减排贡献相对不足。从交通能耗上看,深圳、上海、广州的交通能耗比重对碳排放的影响系数为负,结合P值发现深圳、广州两座城市呈现出了显著的负向影响,而重庆、天津、北京、成都4座城市呈现出了显著的正向影响,说明前3座城市更好地实现了绿色交通降碳。

(三)稳健性检验

为了提高上述分析研究的可信度,本文特采用了xtpcse和xtscc回归法,对模型变量间的关系稳定性进行了进一步检验,检验结果见表7。其中,xtpcse对OLS回归进行了修正,并考虑面板异质性问题,xtscc模型则更进一步修正了OLS回归,在进行固定效应回归的同时,处理了异质性问题以及自相关问题,OLS、xtpcse和xtscc分析结果见表7。经过稳健性分析可知,各模型估计结果基本一致,其中产业结构变动、城市能耗强度和人均GDP影响均是显著的,且产业结构变动显著抑制了碳排放,城市能耗强度和人均GDP则显著加速了碳排放,说明本文回归结果是无偏的。

(四)内生性分析

在模型的变量选取中,往往可能出现变量遗漏和互为因果的问题,在内生性问题的应对上,本文选取了常用的系统GMM回归进行了分析,本文分别对被解释变量滞后一期、两期与三期进行回归,见表8。可以看出,随着时间的推移,各因素对碳排放的影响效果会逐渐显现,与本文的基准回归结果趋于一致,这说明超大型城市实现“双碳”目标是一个长期过程,各影响因素变化对碳排放有着持续的影响。

六、发展模式比较分析

结合模型分析可知,近年来我国超大型城市分别在产业低碳、技术低碳、生活低碳等领域中展开了一些各有侧重的创新探索,进而形成了不尽相同的“双碳”发展模式,见表9。

(一)低碳生产发展模式

低碳生产发展模式是指通过扭转传统发展方式,优化产业结构与能源结构,提升低能耗高产值产业比重,降低低端高耗能产业份额,增强能源使用效率和清洁能源使用替代,实现有效抑制碳排放的发展模式。从产业变动和高碳能源比重两项指标的影响进行综合比较,深圳、广州、北京、天津4座城市的产业发展对城市碳排放量影响相对较小,且这些城市的能源清洁化变革力度在逐渐加大,如2007—2020年深圳的工业产值比重由50.1%调整至37.7%,传统高碳能源比重由75.6%降至49.6%,碳减排效果较优,形成了低碳生产发展模式。

(二)低碳科技发展模式

技术创新是实现“双碳”的关键之路,低碳科技发展模式是指通过鼓励科技创新和强化新型环保技术成果的应用,带动生产工艺、设备设施绿色升级,不断以技术革新实现低排放、近零排放的发展模式。从绿色专利比重和能耗强度两项指标的影响效果进行比较,北京、深圳、重庆3座城市的研发投入比重逐渐提升,所带来的减碳作用优于其他城市,这些城市的能耗强度也处于全国先进水平,如研究期内北京的绿色专利比重逐年提升,能耗强度也由0.623吨标煤/万元GDP快速降至0.209吨标煤/万元GDP,达到了良好的节碳降碳效果。

(三)低碳生活发展模式

低碳生活发展模式是指通过革新环境治理方式,强化市民环保意识和低碳行为,完善节能循环基础设施建设,使人们在参与社会活动中厉行节约和资源循环清洁高效利用进而减少碳排放的发展模式。从人均GDP水平、建筑能耗比重、交通能耗比重三项指标的影响进行比较,深圳、北京、广州、上海、成都5座城市的人均GDP与碳排放的相关系数相对较小,这些城市通过推广绿色节能建筑、构建绿色交通体系达到了有效降低城市生活碳排放的目的,如北京收入水平的上升对碳排放影响相对较小,深圳的交通能耗比重增速为超大型城市中最低,这些城市近年来在电动汽车替代、近零碳社区等方面的试点探索有效缩减了生活碳排放。

(四)綜合低碳发展模式

综合低碳发展模式是指多维推进低碳生产、低碳科技创新应用、低碳生活以及生态绿地碳汇,协同发挥绿色产业、能源、技术、建筑、交通、职住、消费、碳汇等领域的减碳固碳作用,并取得全面低碳发展成效的模式。从现有低碳生产、低碳科技、低碳生活几大维度进行比较判断,发现北京、深圳出现在优等行列频次最高,表明这两个超大型城市在多个维度上均取得了优越的降碳成效,成了综合低碳发展模式的典型代表。

七、结论与启示

根据对我国超大型城市近年来碳排放相关数据所做的“双碳”发展模式比较分析,可以得出以下结论:产业结构变动、绿色专利比重、建筑能耗比重对超大型城市碳排放具有显著负向影响,通过提升产业结构层级、绿色专利比重和建筑能耗比重能有效抑制超大型城市的碳排放;城市能耗强度、人均GDP水平对超大型城市碳排放具有显著的正向影响,通过降低超大型城市的能耗强度、改善绿色生活水平也能有效抑制超大型城市碳排放;高碳能源比重和交通能耗比重对超大型城市碳排放具有负向影响但不显著;我国超大型城市之间的“双碳”发展模式存在着相对差异,北京、深圳为综合低碳模式,其他超大型城市则形成了各有侧重的低碳生产模式、低碳科技模式或低碳生活模式。碳排放影响因素对不同超大型城市碳排放具有不同程度的影响作用:产业结构变动、高碳能源比重因素对深圳、广州、北京、天津的碳排放抑制作用更大,绿色专利比重、城市能耗强度因素对北京、深圳、重庆的碳排放抑制作用更大,人均GDP、建筑能耗比重、交通能耗比重因素对深圳、北京、广州、上海、成都的碳排放抑制作用更大。

基于对我国超大型城市“双碳”发展模式差异的分析,可获得一些有关增强超大型城市绿色发展效能的启示。第一,超大型城市的综合低碳模式相比其他模式具有更优的协同节碳降碳效果。北京、深圳两座超大型城市是综合低碳模式的典型代表,也恰恰是目前率先达到了碳排放阶段峰值的两座城市,综合低碳模式能广泛挖掘产业、能源、研发、技术、生活等领域的协同降碳潜能,呈现出更大的降碳速率,需积极促进其他模式向综合低碳模式转变。第二,产业升级对超大型城市的降碳贡献最为突出,要重点发挥制造业、服务业结构升级的优势作用。超大型城市服务业相对工业产值的比值提升有利于逐步降低碳排放,表明超大型城市的先进制造、节能环保等高端产业业态相对集中,需进一步淘汰传统过剩产能,培育发展耗能低、附加值高的高新技术制造业,促进现代服务业成长壮大。第三,要进一步发挥绿色科技创新在节能减排过程中的关键作用。绿色专利比重和能耗强度从相反两个方向影响着超大型城市碳排放,应加强低碳零碳负碳相关技术研发创新,推进专利成果转化,加快新能源升级替代,逐步降低城市能耗强度,推动城市科技降碳。第四,要拓展绿色建筑减碳空间,扭转因收入水平提高而造成相应生活碳排放不断增长的势头。当前与城市人口规模、人均GDP水平上升相伴随的城市碳排放压力与日俱增,迫切需要提升超大型城市绿色建筑覆盖规模,普及推广低碳环保知识,倡导绿色消费,营造绿色公共空间。

总之,在迈入新发展阶段、践行新发展理念、构建新发展格局的新时代要求下,我国超大型城市需以习近平生态文明思想为根本遵循,站在美丽中国、千年大计、高质量发展的战略高度推进超大型城市“双碳”发展模式融合创新,进一步巩固新时代我国生态文明建设取得的重大成就,在产业、能源、技术、生活等领域全面发力,努力为实现“双碳”宏伟目标贡献超大型城市绿色发展方案。

[参考文献]

[1]丁怡婷:《力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和——打赢低碳转型硬仗》,《人民日报》2021年4月2日。

[2]习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,新华网,http://www.news.cn/politics/cpc20/2022-10/25/c_1129079429.htm。

[3]王钦池:《城市规模、城市化率与碳排放关系研究——基于近半世纪161个国家的数据》,《西北人口》2015年第3期。

[4]Dietz,T., E.A.Rosa:“Effects of population and affluence on Co2 emissions”,Proceedings of the national academy of sciences USA, Vol.56,No.1,1997,pp.67-76.

[5]Houghton R.A:“The annual net flux of carbon to the atmosphere from changes in land use 1850-1990”, Tellus, Vol.51,1999,pp.298-313.

[6]Weber C L, Matthews H S:“Quantifying the global and distributional aspects of American household carbon footprint”, Ecological Economics, No.2, 2008,pp.379-390.

[7]郝千婷、黄明祥、包刚:《碳排放核算方法概述与比较研究》,《中国环境管理》2011年第4期。

[8]胡建辉、蒋选:《城市群视角下城镇化对碳排放的影响效应研究》,《中国地质大学学报(社会科学版)》2015年第6期。

[9]Ehrhardt-Matinez K.Crenshaw E M,Jenkins J C:“Deforestation and the Environmental Kuznets Curve:A cross- National Investigation of Intervening Mechanisms”, Social Science Quarterly, No.1,2002,pp.226-243.

[10]Cole M A,E.Neumayerc:“Examining the impact of demographic factors on air pollution”, Population and Environment, No.1,2004.

[11]Bin S,Dowlatabadi H:“Consumer lifestyle approach to US energy use and the related CO2 emissions”, Energy Policy, No.2,2005,pp.197-208.

[12]Thompson H:“The applied theory of energy substitution in production”, Energy Economics, No.4,2006,pp.410-424.

[13]Liddle,B.S.Lung.:“Age-structure,urbanization and climate change in developed countries:Revisiting STIRPAT for disaggregtated population and consumption-related environmental impacts”, Population and Environment, No.5,2010,pp.27-33.

[14]Martinez-Zarzoso,I.A.Maruotti:“The impact of urbanization on CO2 emissions:Evidence from developing countries”, Ecological Economics, No.7,2011,pp.37-44.

[15]Henriques S T,Borowiecki K J:“The drivers of long-run CO2 emissions in Europe,North America and Japan since 1800”, Energy Policy, No.10,2017,pp.357-359.

[16]Tan X C,Lai H P,Gu B H:“Carbon emission and abatement potential outlook in Chinas building sector through 2050”, Energy Policy, No.1,2018,pp.118.

[17]孫贵艳、王胜:《基于LMDI模型的重庆直辖以来的能源消费碳排放研究》,《重庆理工大学学报(社会科学)》2018年第7期。

[18]王爱国、刘洋:《政府绿色政策与低碳企业投资行为的相关性研究》,《东岳论丛》2019年第7期。

[19]Liaskas K,Mavrotas G,Mandaraka M:“Decomposition of industrial CO2 emissions:The case of European Union”, Energy Economics, No.4,2020,pp.83-394.

[20]梁赛、邓梓君、钟秋萌:《社会经济转型新模式对中国CO2排放的影响》,《北京理工大学学报(社会科学版)》2022年第4期。

[21]刘峰、黄苹、唐舟:《绿色金融的碳减排效应及影响渠道研究》,《金融经济学研究》2022年第6期。

[22]Padilla.E.Serrano.A:“Inequality in CO2 emissions across countries and its relationship with income inequality:A distributive approach”, Energy Policy, Vol.34,2006,pp.1762-1772.

[23]Al-Mulali U,Ozturk I,Solarin S A:“Investigating the environmental Kuznets curve hypothesis in seven regions:The role of renewable energy”, Ecological Indicators, Vol.67,2016,pp.267-282.

[24]唐曉灵、康铭敏:《我国东西部城市碳排放差异性比较研究——基于对上海市和西安市的数据分析》,《价格理论与实践》2020年第5期。

[25]陈彦希、郑青:《ESG推动碳中和目标实现的政策建议》,《决策探索》(中)2021年第9期。

[26]刘海英、郭文琪:《碳排放权交易政策试点与能源环境效率——来自中国287个地级市的实证检验》,《西安交通大学学报(社会科学版)》2022年第5期。

[27]薛飞、陈煦:《绿色财政政策的碳减排效应——来自“节能减排财政政策综合示范城市”的证据》,《财经研究》2022年第7期。

[28]孙哲远、宋锋华:《城市交通工具变迁能否降低碳排放?——基于双重差分模型的经验证据》,《干旱区资源与环境》2022年第8期。

[29]王敏、宋昊祥:《影响碳中和的城市绿地空间特征与精细化管控实施框架》,《风景园林》2022年第5期。

[30]国家统计局:《经济社会发展统计图表:第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况》,《求是》2021年第18期。

[31]王韶华、赵晹春、张伟等:《京津冀碳排放的影响因素分析及达峰情景预测——基于供给侧改革视角》,《北京理工大学学报(社会科学版)》2022年第6期。

A Comparative Study on the Developmental Models of Peaking Carbon Emissions and Carbon Neutralization in Megacities of China

ZHOU Huixiang

(Shenzhen Party School, Shenzhen 518034, Guangdong, China)

Abstract: Compared with other cities, the Chinas megacities are facing greater pressure to reduce carbon emission, but these cities have made useful explorations on “peaking carbon dioxide emissions and carbon neutralization” in recent years. Based on the panel data of megacities in China from 2007 to 2020, this paper adopts the STIRPAT model to make an empirical analysis on the influence of urban production, technology and living factors on carbon emissions, and the analysis concludes four “double-carbon” developmental models. The results show that at the overall level, the changes in industrial structure, proportion of green patents and building energy consumption have a significant negative impact on carbon emissions in megacities, the energy consumption intensity and per capita GDP have a significant positive impact on carbon emissions in megacities, but the influence of high-carbon energy ratio and transportation energy consumption is not significant. At the individual level, through multidimensional comparative analysis, it is found that the carbon emission factors have different effects on different megacities, Beijing and Shenzhen are comprehensive low-carbon modes, while other cities are inclined to the low-carbon production mode, low-carbon technology mode or low-carbon living mode. After the mode comparison, this study has put forward some reflections to improve the developmental efficiency of “double carbon” in megacities of China.

Key words: megacity; peaking carbon emissions and carbon neutralization; ecotogical civilization; low-carbon development; carbon emission

(责任编辑 编辑刘永俊)