一家香港本土画廊的15年“韧性”

Carmen、Coco

这些年,风生水起的香港艺术市场,汇集来自亚洲及世界各地的顶尖收藏家、策展人、艺术家及画廊机构。尤其是每年5~10家新空间开张的节奏,让香港画廊行业鲜活热闹。相较于内地,香港画廊生态显得更复杂一些,除了“本土画廊”外,还有众多进驻香港的西方画廊,以及中国内地画廊。

在香港众多画廊中,李安姿当代空间(ContemporarybyAngelaLi)是一家成立于2008年的本土画廊,10多年来亲历和见证着香港画廊业的不断扩张与更新,同时与一众香港青年艺术家共同成长,已然成为香港本土画廊的翘楚之一。在外来资本与本土力量相会角力的艺术生态中,它从不束手束脚,更敢于开拓新的市场。

香港本土画廊更考验韧性

“如果你想害一个人,你就劝他去当艺术家;如果你想害死一个人,你就劝他开一家画廊。”这是业内流传的一句玩笑话,道出了画廊行业的个中辛酸。在香港这个寸土寸金的地方,开一家画廊绝非是坦途。

在约访空间创办人李安姿前,看到她以往接受采访说过的一段话,印象深刻。“做画廊不是每天喝酒看展很轻松,它需要你成为一个全能的人,从写文章到布展,还要跟客户打交道……”

李安姿当代空间地处中环荷李活道,这是香港最早的“古董街”,也是香港艺术交易的第一个聚集地,随后又成为了香港最早期的画廊集中地。后来,日渐高涨的店铺租金让荷李活道的许多画廊不得不搬离此处;后又因陆续进驻的国外画廊而汇聚于毕打行,最终到如今更为集中的HQueen's,几个回合的分散与聚合,正是香港画廊生态的变迁史。

在李安姿看来:“其实艺术趋势在某一程度上是一个循环。这些年来,我们见证着画廊业的变化与周围新兴画廊形成新的艺术群落。荷李活道画廊区的独特性目睹了市场爆发式的成长,更注意到了亚洲在艺术市场上日渐成为一股强大的力量。这是一种良性的激励与互相学习。”

如今的香港,坐拥巴塞尔艺术展香港展会、ArtCentral、春秋大拍等年度盛事,加上各项新兴的文化项目,使香港发展成为亚洲最活跃的艺术重镇。这块土地开放、包容、多元的文化基因,也让本土画廊吃到红利。当然,香港画廊业发展变得更加国际化的同时,也面临着各种压力。

在外来资本与本土力量的相會角力中,本土画廊更需发挥韧性,积极探索本土区域性与国际性的接轨与融合。李安姿当代空间能够立足香港,核心竞争力是画廊代理的艺术家和其作品的质量,这是一家画廊维持生存的关键。“李安姿当代空间因为多年的基础,运作模式也能够随着环境需要作出适当的调节。我们所代理的艺术家一直不束缚于某类型,也会主动代理新的艺术家,画廊风格多样化更能够应对环境变化和市场对象改变,有利于维持画廊的运营。”

是本土,又不能局限于本土

李安姿当代空间成立最初就是想给中国内地、香港、亚洲以至国际上的艺术家一个展示的平台。

“很多本土艺术家在香港缺乏一个合适的平台去展现他们的艺术作品,而我们就是这样的平台——将优秀的艺术家推向国际,让更多的人了解中国的艺术生态。同时,我们也会将国际艺术大师引入中国,营造国际艺术氛围。”据李安姿透露,近年以及未来,空间会投放更多资源支持本土艺术家。

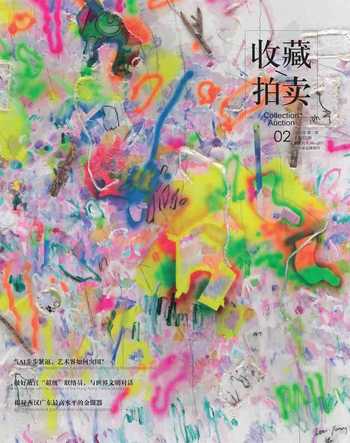

近年来,李安姿当代空间相继举办了苍鑫、陈文令、李洪波、吕山川、师进滇、吴笛笛、TonyOursler、PeterSteinhauer、MartinWehmer等艺术家个展。既有本土艺术家,也有内地、国际艺术家,所展示作品的题材非常前卫和开放,不少香港本土青年艺术家生平第一个个展就是在李安姿当代空间举办。

“我们和艺术家保持长期的合作关系,更是一种朋友的关系。我们非常重视艺术家多方面的发展,除了在不同平台为艺术家提升关注度和了解他们创作方面的发展,画廊更会定期举行收藏家和艺术家的交流讲座,令年轻艺术家多角度深入了解市场,鼓励艺术家与收藏家和大众沟通他们的理念。”李安姿当代空间推荐的艺术家个展,习惯性地把每个艺术家的资料、成长过程都挖深、挖透,成为一个研究案例。

走进画廊买画的人都会想知道“哪幅画最容易升值”,但作为画廊的掌舵人,李安姿选择艺术品或者艺术家的大前提是考虑艺术家的理念、背景、独特的风格和作品内容。“我们需要对收藏家和艺术家负责。当然,艺术家和画廊彼此的信任也是合作上非常重要的考虑因素。”

作为画廊创办人,同时也是香港画廊协会名誉主席,李安姿深切关注着这几年香港画廊、藏家的变化。“疫情期间大家没能出去旅游,消费力仍在,我们发现资历丰富和年轻收藏家反而更多留意了本地艺术。以前没多留意艺术的大众,也因为疫情影响,心灵和精神层次上有不同的追求,变得更懂得欣赏艺术。”

那么,在香港运营一家画廊最困难的是什么?

“其中的困难是向收藏家和公众推广新发掘的艺术家。香港国际画廊和二手市场兴旺,导致一手市场相比下略显逊色。再者,资源方面比较紧拙,成本不仅没下降,还不断上升。在市场比较细的香港,单靠一家画廊的力量是不足够的。所以,十年前成立的香港画廊协会一直致力透过讲座、文化导赏团、展览开幕等,推动艺术文化教育,让艺术打破不同的阶层,提高大众关注,进而扩阔现有的市场。”

对比新崛起的新加坡、首尔等市场中心,在李安姿看来,香港藏家们还有巨大的潜力继续为本土艺术界作出贡献,他们甚至影响了许多年轻收藏家。从以往的艺术文化到现时较新颖的趋势,如何制造一个良好的交流体验环境,增进收藏家的信心,这也提醒了本土的画廊需要相应作出调整。恢复通关后,我们希望能够进驻更大型的项目和踏足世界性的展览。