我参加新四军三师七旅宣传队

王健 蔡立荣 单小英

口述人介绍:

王健,女,先后任新四军第三师七旅宣传队队员,东北野战军第六纵十六师宣传队分队长,十六师政治部机关副指导员、指导员,第四十三军一二七师炮兵营营部指导员,一二七师师部通信连指导员,师卫生科政治协理员、组织科副营级干事等职。参加了辽沈、京津、湖南、海南岛、广西剿匪等战役、战斗。1954年转业到地方,先后任海南区财贸分党委副书记,海南区党委组织部干部科长,海口市机关党委书记,广东省文化局副处长、处长,广东省文化厅副厅长。1989年离休。

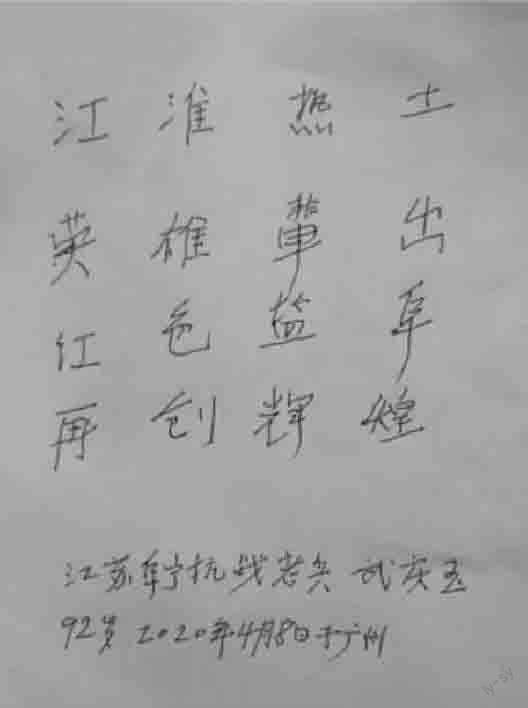

我原名叫武庆玉,江苏省阜宁县羊寨街人。1929年3月出生。1944年3参加革命,为不连累家人,领导为我改名王健。1945年8月参军,1947年4月在东北加入中国共产党。

参加阜宁县文工团

1937年7月7日卢沟桥事变,全面抗战爆发,12月13日,南京失守。1938年5月7日阜宁沦陷,日本鬼子占领了阜宁城,经常出来下乡扫荡,奸淫烧杀,无恶不作。为了躲避鬼子,我常常跟着大人“跑反”。有时“跑反”还要坐船,住在亲戚家,有颠沛流离的感觉,日子很苦。

1940年10月,黄克诚率领的八路军第五纵队南下,挺进盐阜,我的家乡阜宁县成立了抗日民主政府。1944年3月,我15岁,阜宁县文工团到羊寨招收女文工团员,条件是要会唱歌,人也要长得漂亮一点。妇联主任管明(中共党员)向前来招生的文工团指导员推荐了我。17日那天,管明又把我叫去,跟我说:文工团他们来招生,你愿不愿意去报名参加?他还做我的思想工作:“你不参加革命,就只能灶前灶后,做饭、伺候丈夫,当家庭妇女。你要把自己解放出来,就要参加革命。”我说,“我愿意,我恨日本鬼子。”

我从小就喜欢听戏,凡是镇上有唱戏的来,我总是和小姐妹们结伴去听戏,回来自己也学着唱学着演,还加入了羊寨的业余文工团。那天,面试的時候,阜宁文工团指导员让我唱首歌给他听听,我唱了一段淮剧。他听后挺满意,“你的嗓子很好啊!我们录取你了,你要回去跟家里说好。”回家以后,我先跟父亲说:“爸爸,我要去参加革命。”父亲那时已经病得比较重,糊糊涂涂的:“啊,你去哪里?”“我要走了,去参加革命。”“噢。你去吧!”这时我母亲听到了,大叫起来:“老头子你病糊涂了!她参加革命,离开家永远都回不来了,你怎么同意啊!”母亲坚决反对。

原本跟文工团指导员约定是3月22日走的,我怕母亲不让走,就骗母亲说我不想去了。母亲怕我偷跑掉,就叫妹妹看住我。到了22日那天,趁母亲没在家的时候,我给妹妹两个铜板,让她买个烧饼回来吃。趁着她去买烧饼的工夫,我就离开家了。组织上安排羊寨的中共党员吕荣忠带我走。阜宁文工团当时在大崔庄(今板湖西崔),离我们家15里路,我找到吕荣中(他也参加文工团,后编入苏北文工团,1948年患结核性喉头炎在家休养,在县卫生所治疗,秋天与世长辞)后,因为怕家里追来,他带着我一路跑向大崔庄。

我们走后,听说羊寨有人议论,说我跟桥南的一个男人跑了。母亲觉得很没有面子,女儿跟别人跑了,无论如何要找到我弄清楚是怎么回事。千方百计打听到我的下落,母亲就找去了。她是小脚,坐着手推的那种木制的小车到了大崔庄。团里知道母亲来找我,把我藏起来,不让她见。母亲开始哭得很厉害,说家里离不开我,不能让我走,一定要我回去。我们的班长郑兰玉(现在北京)是我们女生分队八九个人中唯一的一个党员,就做我妈思想工作,给她讲妇女解放的道理,讲参加革命打日本的道理。团员们的热情接待和讲道理做工作,经过一天一夜努力,母亲思想通了,同意我参加革命了,但提出想见我一面。我们见面后,母亲说:“行了,女儿,你走吧,妈妈想通了。”团里请母亲吃了饭,把她送回去了。我就这样参加了革命,走上革命道路。

阜宁县文工团是盐阜地区第一个县属专业文艺团体,1943年4月筹建,7月成立时20多人,到1945年8月,在杨集9县整编合并为苏北文工团止,共存在两年多时间。我能记起的成员有:傅一夫、陈亚夫、史秉直、王东藩(凡)、王博夫、张惠春、汤沸(伏)波、高宽芝、吕荣中、吕波、董叶、雪飞(原名皋宇)、李英、我(王健,原名武庆玉、武庆驭)、郑兰玉、陈(成)桂楠、陈在凡、杨国英、薛萍(谷虹)、江萍、李健(江浩)、吴福堂、丁长生、周毅、李文彩、马桂才、张仁(璞林)、陈伟、曹志高、解应声、李云、吴静、张月中等人。大多数来自本县本地区的社会青年和学生,还有部分教师基层干部。先后团长:陈亚夫、傅一夫、史秉直;副团长:王东藩(凡)。先后指导员:团长陈亚夫(兼)、陈亚夫、王博夫。

阜宁县文艺界有过“一飞三玉”之称。“一飞”指阜宁县文工团演员中的女主角雪飞,“三玉”指文工团演员中的我(武庆玉),郑兰玉,停翅港村剧团的陈玉。我们“三玉”都以雪飞为榜样,以博得“赛雪飞”称号为荣。

1945年4月,盐阜区9个县文工团集训于杨集,后苏北区党委以9个县文工团骨干为主体成立苏北文化工作团(简称苏北文工团),我被送到苏北公学学习。在苏北公学,我参加了学校的宣传队。9月,三师发起两淮战役,苏北公学宣传队到淮安做慰问宣传工作。当时,新四军第三师第七旅正筹备成立宣传队。旅里从部队挑选了一些会唱戏曲、演过戏的活跃分子参加宣传队,但人数很少,宣传队急需要人。七旅抓住这个机会,经过与学校商议,我们学校宣传队的20来人全部参加了三师七旅宣传队。

参加新四军三师七旅宣传队

我们到了七旅宣传队,部队非常欢迎我们,开了欢迎会,首长还讲了话,我感觉部队的整个环境和地方大不一样。我们七旅宣传队共30来人,除了部队一部分人外,还有盐阜区9个县文工团的人和我们苏北公学宣传队的人。宣传队分成三个分队,刘波、陈冰克、马幼兰、寒剑、蔡君、胡文瑾和我7个女同志为第一分队,刘波是我们分队长。

到部队没两天,部队就接到北上命令,但大家都不知道去哪里。总之是要走路,那得做点准备。我们到部队后,给我们女同志每人发了军装、衬衣、短裤、袜子等,但没发鞋,因为部队里过去没有女同志,被服厂也不做女鞋,我们还是穿着自己带的鞋。这次北上要走路,没有鞋不行,部队就临时请淮安城里的鞋匠给我们7个女同志每人做了3双鞋,准备走路。

10月3日,我们宣传队跟着部队,从淮安附近踏上了北上东北的征程,那年,我才16岁。

刚开始第一天走路,我们都很兴奋,因为参加部队的兴奋劲和新鲜感还没过去。这次北上,虽然离家可能越来越远,这个我有思想准备,但往远处走走,正好可以去看看那些我从来没有机会去过的地方,出去见见世面。带着这些兴奋感,行军也不太觉得累,雄赳赳气昂昂地背着背包跟着部队走。一个背包有五六斤重,里面有被子、衣服、鞋等,除了背包,每人还背一条三四斤重的米袋、一个军用水壶和一个挎包,挎包里装些洗漱用具和喝水的杯子等,加起来有10来斤重。一天大概要走七八十里路。

一天走下来,我们几个女同志累得不行,脚上也打了血泡,打泡的地方一沾到地就疼得更加厉害。女同志没走过这么远的路,参加革命后也是在县里和附近的农村演戏做宣传工作,这样负重的长途行军,确实让我们有点吃不消。

第二天,我们几个女同志走不动了。越走越慢,开始掉队了。看到这个情况,宣传队领导就将情况报告了宣传科领导,经过领导批准,我们几个女同志把背包和米袋放到拉物资的骡马大车上,随身只背个装洗漱用具、喝水杯子的挎包。卸掉了背包和米袋,走起来轻松了很多。但天天这样走,也不知道要走多久,对我也是个很大的考验。老话说:三天肩膀四天腿。又走了几天,就慢慢适应了一点,就这样跟着部队一直走。

北上的路上,我们要经过两道封锁线陇海路和津浦路,这两条铁路当时还都是国民党控制着。我们过铁路前,领导计算好时间,几点到几点没有火车经过,算得准准的,我们就在那段时间通过。过封锁线之前,距铁路还有十几里路的时候,部队就安排吃干粮,喝水,做好准备。到距铁路五六里路时,部队就开始快速通过。这时,我们7个女同志,每人由两个男同志拉着跑,因为怕我们女同志体力弱跑不快,如果动作慢了掉在后面被敌人发现了,那后果不堪设想。

北上行军一路,对于我们女同志来说,还有一个很大的考验,就是大小便问题。当时路上到处都是北上的部队,都是男同志,我们女同志要解决大小便只能等到了村庄到老百姓家里去。我们经常只能憋着,而且不敢多喝水。有时走上大半天也见不到一个村庄,我们实在忍不住了,就选择一个相对荒僻一点的地方,7个女同志围成一圈,把一人围在中间,大家轮流到中间去解决一下。女同志如果碰上来例假走在行军路上就更苦了。

宣传队,顾名思义,是要做宣传工作的。行军路上,搜集部队好人好事,編成顺口溜,设立鼓动棚,以快板形式说唱,鼓舞部队斗志;到了宿营地,如果休息一天,便要到街上刷标语,宣传我党我军的政策。像这些事,都照顾我们女同志,不用我们做,是宣传队的男同志抢着去做。

我们就这样天天走,一直走,大家都不知道要走到哪里。直到有一天,我们过了长城,到了关外,我们才知道是到了东北。11月下旬,我们到了辽宁省锦西地区,七旅改称东北人民自治军第三师七旅,1946年10月,改称东北民主联军第六纵队第十六师,1948年1月,改称东北野战军第六纵队第十六师,11月,改称中国人民解放军陆军第四十三军第一百二十七师。以后,我一直跟着老部队,从东北打到海南岛,1954年转业到地方,先后在海南区、海口市、广东省文化厅工作,1989年离休。

我在部队10余年艰苦岁月的锻炼考验,领导、同志和战友的信任支持、培养帮助分不开的,使我终生难忘的,我十分怀念部队所经历的那些艰苦岁月和共同经历艰苦岁月的战友和同志,我十分怀念老家阜宁乡亲们对我的养育之恩,家乡人民也没有忘记我。至今,坐落在阜宁县杨集小学校内的《苏北文化工作团团史陈列馆》内有我的展板,旧址碑团员的名录还刻着我的名字。 责任编辑:张立