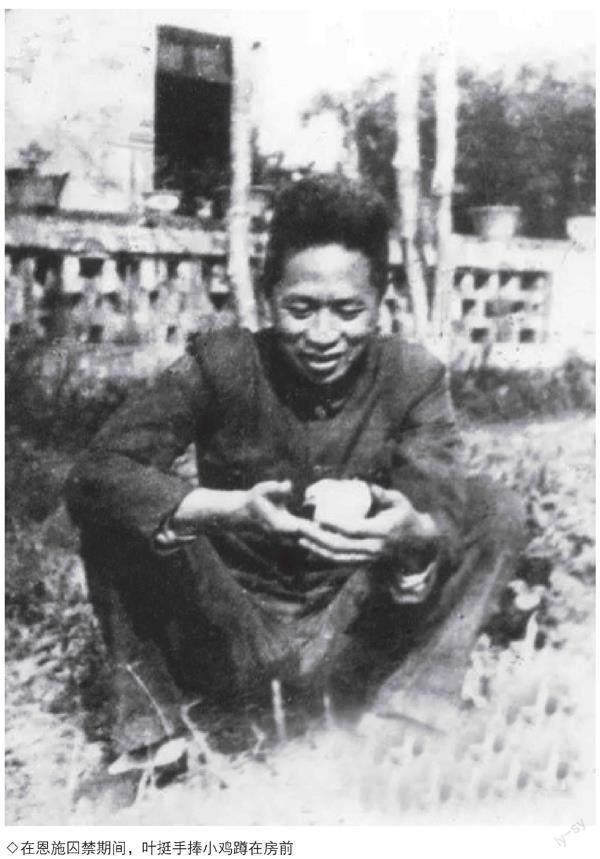

叶挺将军的农耕生活

蔡长雁

1896年,叶挺出生在广东惠阳一个农民家庭。其父依靠租佃地主十多亩水田和种植果树维持生活,每年除交纳30多担租谷外,所剩无几,全家终年辛劳,生活十分艰苦。叶挺年幼时,边读书边看牛,假期则跟着母亲做农活。

参加革命后,叶挺戎马倥偬,但也忙里偷闲,时而在住地前后开垦菜地。皖南事变后遭囚禁期间,他想尽办法,利用当时的条件,做些力所能及的农活,解决生活上的困难,继续与命运抗争,与蒋介石缠斗。

种菜解决军需

大革命失敗后,叶挺被“暂待”党外。他一度到欧洲,做过零散工,有时帮人在果园里采摘果子。宋庆龄偶尔寄些钱帮助他。就这样,他在欧洲度过了好几个艰苦的年头。

抗战军兴,叶挺出任新四军军长。由于蒋介石视新四军为异己,新四军军费严重不足。除向上争取外,叶挺想尽一切办法解决军需问题。军部进驻皖南泾县后,环境相对稳定,叶挺就带着警卫员在云岭种墨园后边的小菜园里种西红柿、黄瓜、青菜。他穿着破旧的军装,甩开膀子挖地,往往干得满头大汗。有时脱掉鞋子,赤着双脚,在菜园里劳作。负责警卫工作的黄鸣怕他累坏身体,劝他休息,他笑着说:“只有经常劳动,才会有好身体,多出点汗,才能懂得‘谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”

菜地边放了两口大缸,叶挺让大家用一口缸沤肥、一口缸积肥,只有把肥沤熟了,才能兑水浇菜。一次,黄鸣挑水浇菜,从积肥缸里舀了一勺肥,叶挺马上对他说:“生肥不能浇菜,一定要用熟肥。”在叶挺带领下,大家的蔬菜种得很好,豌豆荚又肥又嫩,西红柿长得像碗口般大,黄瓜一摘就几十条。叶挺经常采摘这些劳动果实,请参谋处、副官处的同志会餐。

同为警卫的张作民回忆,1939年,叶挺从大后方回到皖南,带回西红柿种子并亲自栽种,供伤病员食用。有的伤员不习惯吃西红柿,叶挺就派护理人员进行宣传和说服工作,伤员深受感动。

黄鸣回忆,一天,叶挺不见踪影,也未带警卫员,大家急了,立即派人去寻找。不一会,叶挺抱着一束鲜花从山坡上跑下来,高兴地对黄鸣说:“看这杜鹃花开得多漂亮!”黄鸣见了军长就检讨,叶挺说:“没啥。不要大惊小怪的。”他找来一个旧木桶放进土和肥,把花栽在木桶里,又问:“这花好看吗?”黄鸣回答:“很好看。”叶挺说:“我们中华民族,是爱好和平的民族。正因为我们热爱和平,我们就反对侵略战争。我们一定能够打败侵略者,建设一个和平幸福的新中国。”

辗转多地关押

皖南事变后,叶挺被无理扣押。1941年12月,他被转押至广西桂林,先被关押在叠彩山以北岑公祠附近的看守所,不久被囚禁到七星岩附近一个山洞内。山洞内部由军统特务看守,外部由一个排的宪兵负责警戒。

被囚期间,叶挺让看守帮忙买了一只奶山羊。白天,他牵着山羊出去放牧。晚上,由于不许出山洞,他就用竹子和铁盒盖做了一个小油灯,在灯下读书看报。

1942年1月3日,叶挺从桂林转押至重庆。一下飞机,军统局总务处处长沈醉见他手上拿着一个小油灯,不解地问:“军长为什么拿着这个油灯?”叶挺微笑着把灯高高举起,说:“我这两年一直和它作伴,准备把它带在身边作一个永久的纪念品。”

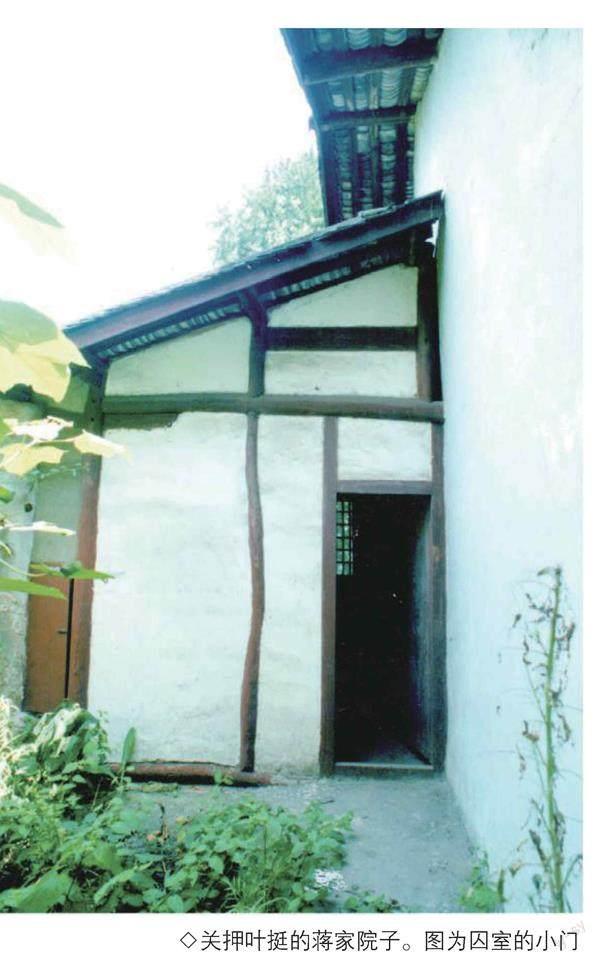

5月,因叶挺拒绝蒋介石的劝降,戴笠将他从望龙门22号杨清植公馆移至歌乐山麓的白公馆囚禁,取消了优待。后来,又将他转往蒋家院子秘密囚室囚禁。

蒋家院子位于白公馆东南角偏僻的山谷中,云遮雾障、隐秘幽深,院旁矗立一棵参天银杏,对外称“将官休养所”。据当时居住在蒋家院子的蒋老太及其儿子回忆,叶将军对特务常开骂口,但对老百姓非常关心。有时特务不给房租钱,叶将军就要求他们给。叶将军还经常送香肠给蒋家。

叶挺在蒋家院子里养了鸡和兔子。早晨起床后做操习武,饭后便在房中看书写字,晚上给鸡和兔子喂食。

1942年底,蒋介石将叶挺转移到湖北恩施,交由陈诚看管。陈诚先将叶挺暂时囚禁在城东门大街路北民享社招待所,1943年初又将叶挺迁移到后山湾一栋民房(今叶挺将军囚居旧址纪念馆)内。该民房原为地主李子尚的产业,由佃户刘贵金居住。叶挺住进后,佃户搬进厢房,让出堂屋、灶屋及左间正房。民房面临西门河,背靠梁子山,一条大道穿越南北,对面为六角亭山峁,整个壕沟里人烟稀少,易于把守和保密。

一安顿好,叶挺就到湖北省银行员工消费合作总社参观。时任消费合作总社经理柯南山回忆:“根据省银行兼供应处总经理周苍柏面嘱,用叶希夷的名讳给叶将军填了一张合作社购买证,从此由我社给其供应生活用品。没过几天,叶将军在一个矮小的‘勤务兵陪伴下,来合作社参观,由我负责接待。叶挺将军态度温和,对当地老百姓的食盐供应极为关心,特别问我:‘山区农民的食盐能否供应得上。我告诉他合作社不对外,但民享服务部办有物物交换,农民可以用蔬菜换食盐、棉布等。叶将军点了点头。”

观音山下辛苦劳作

1943年夏,叶挺被转囚到桂林建干路。这时,马宁以马来西亚《现代日报》特约记者身份,采访了叶挺。马宁在文章中回忆了两人见面的情景:

我转到屋后去。只见院子里蹲着一人,看那背影,一下就明白这正是我悬念已久的人。但我怕惊扰他,抬着步走到他身旁。只听耳熟的声音道:“快快吃,吃胖了早点宰了你!”这话里有话的话,深深地感动了我。仔细一瞧,原来是两条小白猪贪婪地在叶挺掌心里抢食。

我轻轻地放下竹墉,偎着叶挺军长蹲下去,低声叫道:“军长,是我!”“啊!”叶挺军长转过脸膛,端详了我一会儿,猛的紧揪着我的双手把我拉起来。“真想不到,这儿看见你!”忽又压低嗓子,指着对面那鬼眼似的窗洞道:“没人看到你进来吧?”“我是‘出其不意‘防其不备闪进门来的。”他欢欣地松开手,我顿觉掌心里粘糊糊的,闻一闻原来是喷香的米糠味儿。我听到叶挺军长爽朗的笑声了。

“跟我来,洗手!”他把小猪赶进了猪舍,舀水给我冲洗了手,同时也把自己的手洗干净了。军长挽着我走进客厅。厅里没有电灯,黑洞洞的。他家的保姆进来点上了油灯。微弱的灯光下我看见原来很魁伟的叶挺军长清瘦多了,也见到他的脸色是赤褐色的,我猜想到他跟我一样是捡猪草晒黑了。他这时穿的是粗布便装,正像一般市民。看客厅里的摆设,简陋朴素,除了一张未经油漆的四方桌,配上四条黑楞楞的长板凳,只见到一边墙角下,稀稀拉拉地还剩下点猪草。

叶挺军长这时候也把他的经济情况告诉我,他现在的一家连亲友在内,有十几口人吃饭,生活来源几乎全靠李秀文姐夫麦畅生每天到丽泽门外去摆地摊,拍卖夫人李秀文从澳门娘家带出来的行李……连那架心爱的照相机也卖掉了。最后,他告诉我为了有可靠的生产基地,他决定迁去远郊观音山下安家。那儿前有草地,后有荒山,可以多养猪,还可以放羊上山。最重要的是,更加接近群众,了解人民的生活。

在观音山下的一个小村庄,有桂林办公厅的防空宿舍,叶挺一家住在其中的5间平房里。叶正大、叶正明、阿剑在回忆文章《和爸妈在一起生活的日子》中这样描述:

我们又搬了一次家,搬到比以前住的更偏僻的郊外,叫觀音山的山脚下。房子后面是山,前面是一大片地,附近还种了很多桐林。就在我们搬到郊外的第二个星期,爸爸把妈妈的首饰卖了,到市场去换回来十几只山羊和四只小猪。爸爸每天带我们到山上放羊,到房后的小河去捞水草,捞好后,挑回来喂猪。冬天,虽然小河没有结冰,水却相当冷,我们还是一样地去捞猪草。爸爸还带我们在房前开荒,种上各种蔬菜。每天在太阳出来之前,爸爸还教我们在草地上挖地衣,因为太阳一出来,地衣就要化掉了。有时爸爸还让我们带上小篮子,到地里拣被人挖剩的菜根、甘薯根或野生慈姑等等。我们家里穷,孩子多,买不起肉吃。晚上,爸爸就领着我们用破布条缠在竹竿子的头上,涂点桐油烧着,到附近的池塘去照田鸡。每去一次,第二天就能美美地吃一顿田鸡肉。爸爸常常告诉我们:“我们本是农家子孙,只要我们有双手,我们就能生活。只有劳动,才能有饭吃。不劳动的人,是寄生虫,是吸血鬼。”爸爸就是这样,从实际的条件中想尽各种办法,自己动手,解决全家十几口的生活问题,自己带头作表率,从小培养我们热爱劳动的好习惯。

1943年4月下旬,爱国民主人士何香凝来到桂林。她先住在芙蓉路,后搬至观音山麓,与叶挺相邻。看到叶家生活困难,何香凝给第七战区军粮计核委员会副主任、叶挺的老部下李洁之写了一封信。李洁之随后给叶挺汇来1万元法币(相当于50石米),为叶挺解了燃眉之急。

马宁用细腻的笔触描绘了叶挺在桂林观音山下的农耕生活:

叶军长出门打猪草去了,叶夫人李秀文接待我们。她手里抱着个白胖的婴儿,说是第九个孩子,她叫他“阿九”……从叶夫人产后贫血的瘦削的脸庞上可以看到她内心的焦虑。生活的日见艰难,自不必说。叶家的孩子身上长了疥疮,走了几趟医院,拿来的也不知是什么药,越治越糟。叶家的小孩,小学也不让进,幸得附近那间小学的一位女教师,不怕特务,不忌疥疮,自愿挤时间给叶家孩子补课。而今孩子们都到女教师那儿去了。

小客堂里的墙角堆满了番薯,也还有些新鲜的猪草。叶夫人随后带我们到后门口参观叶家的生产。新砌的猪栏里有几条刚买来的小黑猪,好几十只鸡鸭把山下一大片的草地啃得净光。抬头望,只见叶家的山羊正在峥嵘的岩上蹿来蹿去找嫩叶吃。有时公羊引颈咩咩地高叫几声,打破了沉寂。返回叶家,正碰上叶军长回来,只见他头戴斗笠,肩背竹篓,手持带钩木叉,袖子、裤管都卷了几层,额上还在冒汗。眼见叶军长这样子,我激动得咬紧牙关,好不容易地才把涌上来的热泪又咽下去。

1943年12月24日,叶挺到叠彩路看望国民政府军事委员会桂林办公厅主任李济深。从李济深家出来后,他又到千家驹家,一进门就哈哈大笑说:“今天我把‘尾巴甩掉了。”他告诉千家驹,最近经济相当困难,想用夫人的首饰作抵押品,抵押法币2万元,不知有无办法。千家驹答应极力设法。晚上回家,叶挺高兴地对孩子们说:“今天我和狗开了一个大玩笑,他们找不到我了。”

叶挺稳定的生活就要结束了。早在11月8日,张发奎就致电蒋介石,报告叶挺不愿意随行柳州:“前奉谕着叶挺迁居柳州,职回柳州后即为彼觅得房屋,彼亦曾准备来柳。嗣彼以移居桂林时即着手农事生产,如它迁则家庭生产计划推翻,且儿女须失学半年。彼并称此后只求隐居守法,与世无争,恳将此意上达等语。究应如何办理,乞核示,并请饬叶挺遵照。”蒋介石在张发奎来件上批示:“令其即赴恩施相见可也。”

关心民众疾苦

1944年1月,叶挺又被押送到湖北恩施,先被安置在民享社东门招待所,随后搬到以前被软禁的地方。一天黄昏,叶挺与子女们乘军用卡车回到昔日住所,邻居看到后,都大声地说:“军长回来了,军长回来了。”并不约而同地前来拜望。

蒋介石见“舒适生活”的软化手段达不到目的,转而改变策略,企图从生活、经济上挟持叶挺。但在艰苦的环境和简陋的生活面前,叶挺总以革命乐观主义精神应对。

为了解决经济困难,叶挺带着孩子们在住所附近垦荒两亩多地,种上玉米、红薯、番茄、白菜和萝卜,还饲养了五六头猪、10多只兔、40多只鸡鸭和10多只山羊,另外开辟了一大块茶园。这些茶树至今枝叶繁茂,被恩施人民誉为“将军茶”。

叶正大、叶正明、阿剑回忆:“暑假终于到了,回去和爸爸一起生活,心里感到无限的安慰。这时爸爸被关在城外的一个小山脚下,邻居是一些纯朴的农民和一些小公务员,家里有一个‘勤务兵(其实都是些以勤务兵的牌子作幌子的特务),养了一二十只白兔(后来增加到五十多只)和十来只鸡鸭,屋前十来丈,有一条不深的小河,后头有一座荒山。为了贴补生活费用,爸爸和我们三个孩子,曾开了一二亩荒地来种菜。”

柯南山回忆:“叶将军第二次来恩施,自己养了一批猪、羊、鸡、鸭,还需要一批良种。一天,周苍柏总经理电话通知我,要我去向叶挺将军面告,已派人到外地选购良种,一候运到,即可送去。我当即按电话指示的路线去见叶挺将军。叶挺将军住在西门外一幢土墙民房中,当我来到房前禾场时,他正在门口。我说明来意后,他十分亲切地接待了我,并带我参观猪圈、鸡笼等。他说:‘中国农村十分落后,不改良家畜品种,农村副业就无法发展。我现在反正做不了别的事,想在这方面实习一下,也许能积累一点小小的经验。在谈话中,叶挺将军又把农民的食盐问题提出来,要我们关心一下。”

据国民党特务郑达昌(当时给叶挺当勤务兵,易名郑吉安,负责室内监视)交待:“军长每日总有一半的时间劳动,种菜、扯草、上肥料,四五十岁的人,精神比青年人都好,俨然一位朴实的农民。小姐、少爷也下田,或放羊、喂免、赶鸭子。”“军长高兴时还对我说:‘共产党做事,大家一样,有好大能力做好大的事业,有多少力气担多少担子。一切是公开的。不像国民党讲派别,分系统,又要有背景,有关系才能做事。还讲了许多关于国民党的腐败,政治黑暗的事实,讲国共两党之间的区别等等。同时还给我们分配劳动任务,经常说:‘人都要劳动,不劳动不得食。”

叶挺常去附近小茶馆串门,和农户聊天,了解民众疾苦,从生活、生产技术上关怀贫苦农民,帮助他们排忧解难。邻居贺香贵说:“我的小孩和丈夫生病了,都是叶挺将军给钱请大夫治好的,他还给我们一些本钱,教我们生豆芽的技术,让我们做豆芽生意来解决生活困难。”

茶馆主人陈学清回忆:“叶挺将军有一次给黄国顺借钱买了200多只鸭子放养,黄国顺卖鸭蛋后,每次还钱给叶挺,叶军长总是说:‘钱你留着用,等收入多了,你再还给我。一年多过去了,叶挺将军未要分文,连鸭蛋也不肯收一个。”

农民刘金贵说:“叶挺将军还把锄头、镰刀送给我们,鼓励我们搞好生产。”

杀猪时,叶挺对邻居和附近农民说,你们没钱买肉,从我这里提二三斤去吃好了。

1945年8月,叶挺即将离开恩施,为答谢邻居,不仅请他们吃饭,还把家畜、菜地等分送给他们。此外,叶挺把亲手盖的一间猪圈屋打扫得干干净净,送给侯传元夫妇,他们感动得老泪横流。

1946年3月4日,叶挺从重庆白公馆获释。出狱时,他带上从桂林起就使用的小油灯和自己饲养的几只小白兔,由邵力子亲自陪送到中山三路263号中共代表团驻地,重新投入到为人民争民主的战斗中。

作者单位:宣城市委党史和地方志研究室

编辑/杨洋