下棋

李飞美

我人生的第一盘棋,是和父亲下的。

那是一个冬天,三三两两飘来的雪花,慢慢悠悠落在老屋门口的背篓里、柴堆上。

刚出壳不久的小鸡仔们,在鸡妈妈的庇护下,紧紧挨在一起,稚嫩的身躯哆哆嗦嗦,发出微弱的叽叽声,像是睡梦中的呓语,雪花飘落在它们尚未丰满的羽毛上。

这样的日子,不能下地干活。母亲于是端出未剥完的玉米,从洗脸架下拾起那条看起来笨拙的小木凳,在火炉旁坐下。我们姐妹便围坐过来,和母亲一起剥玉米粒儿。

這些玉米是秋天收割的,母亲把它们放置在楼上靠近烟囱的地方,经过长时间的烟熏火燎,原本饱满的水分已经蒸发殆尽,玉米棒子变得干燥,拈起一个握在手中,稍一用力,玉米粒儿就簌簌往下滑落。

落在簸箕里的玉米,有的洁白如玉,像煮熟了似的,飘出缕缕清香;有的黄而发亮,质感坚硬;至于红的,黑的,或是全身布满花纹的,这是极少数,因此显得与众不同。偶尔发现一两粒,我们当作宝贝,争相抢夺据为己有。趁母亲不注意,悄悄揣进裤兜,随时把玩和炫耀。

坐在火炉旁烤火的父亲不言不语,静静地看着我们,沉稳的面孔上,流露出一丝丝幸福。这时他站了起来,哼着轻松愉快的小调,从碗柜上找来一张洁白方正的纸壳,用他平日专门做木工用的墨斗,在洁白的纸上横着竖着弹出几十个规格大小一样的方格子,再将纸放在平整光滑的凳子上,从簸箕里挑选出数量均等、黄白两种颜色的玉米粒儿。因为家里没有棋子,父亲便用玉米粒做棋子。

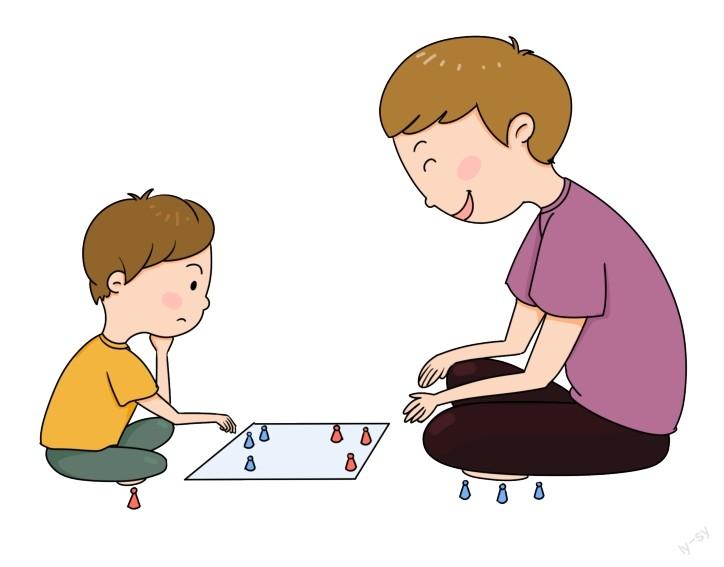

二姐明白父亲的意思,于是她争先和父亲下了起来,我则饶有趣味地在旁边观看。他们时而欢笑,时而沉默。在一旁不停剥玉米粒儿的母亲,也和他们一起欢笑。在他们的笑声中,我静静地观察下棋的过程,渐渐明白了下棋大抵是怎么一回事,心里痒痒的,也想和父亲下一盘。父亲看出了我的心思,招呼我过去下棋。我选择了“白棋”,“黄棋”便归父亲。父亲让我先“走”,我满心欢喜,却又有些紧张,我便在心里鼓励自己:这不是什么难事。可当我认真瞅瞅这无数的方格子,却顿生敬畏与迷茫之心。举着人生的第一颗棋子,竟不知往何处放?父亲见我举棋不定,便轻轻提醒我,随便放在哪儿都行。在父亲不断的提醒下,我全神贯注,小心翼翼地安放着每一颗棋子,用摸着石头过河的道理来形容最恰当不过了。当我落下的棋子刚好挡住了父亲的去路,父亲略显惊讶,然后哈哈大笑,母亲也向我投来赞许的目光。

这样几个来回,我渐渐明白了下棋的奥妙,兴趣大增,底气也更足了,脑海中仅有一个信念,要赢了父亲,但开头好几次总是他轻而易举赢了我。

后来我渐渐摸索出门道,趁父亲稍不留神,我先走满五颗棋子。看父亲还继续自信十足地在一盘被点缀得五花八门的棋子中寻找下一步出路,我便努力稳住激动的情绪,谦逊地提醒他,我先走满了五颗棋子,并向他数了数。父亲便认输,再次开心地哈哈大笑起来。父亲的开心感染了母亲,母亲也大笑起来。笑声惊扰了飘过窗口的雪花,它们张着亮晶晶的眼睛,好奇地落在窗台上,想感受一下我们的快乐。

那个冬天,我从父亲那儿获得了下棋的技艺,在往后的岁月中,我又将它教给妹妹,这样我又多了一个玩伴。我们在清晨的阳光里、在烈日当头的草地上、在傍晚夕阳的余晖中下棋。只要逮着机会,我们就会玩个痛快。尽管母亲三番五次催促我们有做不完的活路。

当我上了小学,我又把下棋的方法教给我身边的同学。每逢课间,我们总任由棋子游走于方格间,就像鱼儿游走在水里那样自由自在。只是这时的棋子已经被街上两元钱一盒、黑白透亮的玻璃棋子所取代。用玉米粒儿下棋,已经是记忆深处的往事,仿佛只属于父亲和我、我和妹妹最甜蜜的回忆。

后来,我们索性黑白透亮的棋子也不带了,只需要一个方格本子,两根笔,甲方画圆圈,乙方就画勾勾;甲方用红墨表示,乙方就用蓝墨,或是黑墨。方法手段各式各样,奇出不穷。最酷的方法,应当是课间霸占了老师的黑板。两个同学拿起老师的粉笔,面对黑板,双方都带着一股不服输的劲儿,尽情表演下棋。这一招吸引了课间游走的同学,他们停下了玩耍,凑近黑板,思路跟着两名棋手遨游其间。

然而时光忽悠而过,转眼我已是大学生,曾经爱不释手的棋子,变成了如今的智能手机,大段大段的时间,都从手机屏幕上滑落了,像飘落的雪花,不留一点痕迹。偶尔想起下棋的往事,心里有惶然有甜蜜,我想我会将它们珍藏于心。

我也告诫自己:过去的时光已不重来,我应当倍加珍惜当下。