超越双加工:道德认知的复合模型进路

殷杰 艾鹏

摘要:道德认知过程中情绪与理性究竟发挥了怎样的作用,一直是学者们探讨的重要问题。格林尼提出的道德判断双加工理论是描述道德认知过程影响最为广泛的道德心理模型,但是其存在两点不足:一是过于强调情绪和理性的竞争关系,二是缺乏对包含语境在内的其他影响因素的考察。在道德研究的神经科学领域,莫尔针对双加工理论的两点不足提出了“事件—特征—情绪”复合模型,指出认知过程中情绪和理性的相互作用,强调了语境社会知识在道德认知过程中的重要作用,认为道德认知过程是复杂的动态系统。相比双加工理论,该模型在道德认知方面具有更强的解释力,体现了神经科学复合模型进路才是道德认知发展的新趋势。

关键词:道德认知;双加工理论;EFEC复合模型

基金项目:国家社会科学基金重大项目“人类道德行为的进化与社会文化心理机制研究”(20&ZD039);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“大脑的本质与现代认知观研究”(18JJD720004);国家社会科学基金重点项目“当代社会本体论问题研究”(20AZX005)

中图分类号:B082-054文献标识码:A文章编号:1003-854X(2023)05-0054-07

道德认知过程究竟是有意识的、受认知控制的过程,还是一个受情绪控制的直觉过程呢?这一直是哲学家和心理学家们争论的焦点问题。近年来,许多学者都为这一领域贡献出了自己的努力,心理学家、认知科学家和神经科学家们基于道德认知的神经机制提出了许多发生模型。格林尼(Joshua Greene)及其同事综合了道德情緒和道德推理,把理性的认知推理和感性的直觉整合起来提出了双加工理论(Dual-Process Theory),认为情绪和理性是以一种竞争的关系在认知过程中发挥作用。这种双重过程的视角推动了大量关于道德决策的研究,并使道德心理学家重新考虑历史上主导的道德决策方法。但同时也有一些哲学家、心理学家和神经科学家对此提出了质疑,认为双加工理论把情绪和理性简单地二分缺乏合理性,而且也忽略了道德认知中其他可能的影响因素(如社会语境、情境等)。其中豪尔赫·莫尔(Jorge Moll)提出的“事件—特征—情绪”复合模型(Event–Feature–Emotion Complex Framework,简称EFEC)或许是可以弥合双加工模型缺陷的新理论。

一、对双加工理论的质疑

20世纪以来,关于道德问题的研究逐渐走向了心理学领域,道德认知的研究在很大程度上集中于考察直觉和理性在道德判断中的作用。例如,一些功利主义者认为我们做出的道德判断是理性的,是满足最大幸福原则的。劳伦斯·柯尔伯格(Lawrence Kohlberg)的道德发展理论认为儿童的道德认知能力是与人的认知水平相关的,道德判断的产生依赖于理性推理。随着脑科学的发展,借助脑成像技术,认知心理学家和伦理学家逐渐注意到了道德判断过程中情绪因素的重要作用。海特(Jonathan Haidt)在观察道德判断事件的相关电位(ERP,Event-Related Potential)后发现,个体在做出道德判断时,情绪激发直觉做出的无意识判断在时间上是先于理性推理的,并由此提出了社会直觉模型(SIM)。海特认为,个体的理性能力在很大程度上被归结为事后合理化的作用,仅仅是为了证明最初的道德直觉。(1)格林尼及其同事通过考察“电车难题(Trolley Problem)”和“天桥困境(Footbridge Dilemma)”中被试者做出的不同判断,认为我们的道德决策是双重进路过程,一种是迅速的、包含情绪加工的神经机制,激活情绪相关的脑区,另一种是有意识的理性推理,激活理性认知推理活动相关的脑区,理性系统和情绪系统是一个相互竞争的关系。在电车难题情境下人们处于一种相对非切身(impersonal)的状态,所以更能做出理性的道德判断;相反,天桥困境下,推下胖子的行为是更加切身(personal)的,所以情绪因素在竞争中占上风,我们不会选择把胖子推下天桥。(2)双加工模型的提出解释了情绪和理性两种因素在道德决策过程中的不同作用,并被大家所广泛接受,同时格林尼和柯尼希斯(Michael Koenigs)也进行许多实证性研究,通过对脑损伤患者的考察,发现情绪系统(腹内侧前额叶皮层,VMPFC)受损伤的患者在道德困境中更容易做出功利的判断(3);在“哭泣的婴儿”情境下,与认知冲突相关的区域被显著激活。这些经验证据在一定程度上论证了双加工模型的合理性。

双加工理论试图对个体是如何做出道德决策进行合理化的解释,但与此同时也涌现出一些质疑的观点。对双加工理论的质疑主要体现在:双重过程中理性和情绪的竞争关系是否正确,以及影响我们决策的是否仅仅只有情绪和理性两个因素,除了理性和情绪之外还有什么因素能影响我们的道德决策和认知。

(一)情绪和理性的关系

格林尼的双加工理论本质上把情绪和理性看成了两个相互独立的系统,他把大脑中这种双重过程比喻成为了相机的“手动模式”和“自动模式”,格林尼认为:“这种双模式的设计是一种优雅的解决方案,可以解决所有的设计上效率和灵活性之间权衡的问题。”(4)自动模式是高效的,其中大多是情绪化的,指导着个体的行为反射和直觉,但不是非常灵活。个体可能会意识到这些情绪反应,但通常不会意识到触发它们的过程。手动模式对应个体的理性推理,与长期目标相匹配。格林尼的双加工理论认为道德决策既受自动情绪反应的影响,也受受控制的、有意识的推理的影响,只是影响的内容各不相同。格林尼提出:“道义判断优先由自动情绪反应支持,结果主义判断优先由有意识推理和相关的认知控制过程支持。”(5)此外,格林尼通过大量的经验性证据表明个体的情绪和理性系统不仅是独立的,而且是互相竞争的关系。在思考道德决策问题时,个体在类似天桥困境设身处地的情况下,情绪系统在与理性系统的竞争中占上风,于是情绪直觉引导我们做出道义判断;在电车难题这种非涉身的情况下情绪系统不那么活跃,我们的理性系统支撑我们做出理性推理导致的结果主义判断。

双加工理论强调二分的思想,情绪和理性相互独立且保持着竞争的关系,一个是产生初步判断的过程,另一个是在竞争中偶尔占上风并干预原有判断的过程,这其中,情绪因素占有绝对地位。不过,格林尼和海特所暗示的那种情绪至上的论点并不准确,理性的认知过程在道德判断中的作用并不像格林尼描绘的那么弱。对道德认知的双重过程模型的神经系统的回顾实际上描述了至少八个不同的大脑区域,这些大脑区域实现离散的理性认知过程。(6)道德判断因判断过程的时间动态而复杂化,这些迅速出现的、高度动态的理性认知过程不仅仅涉及简单的纠正控制,而且对于理解道德判断也至关重要。帕克斯顿(Joseph Paxton)通过实验证明了理性认知过程的重要性,理性在道德判断过程中并不只是起辅助作用,通过鼓励被试者暂时地进行理性思考可以对道德判断结果产生明显的影响,让被试者在做出道德判断之前参与具有认知挑战性的任务可能会导致个人在回应道德困境时违背他们最初的直觉道德判断。(7)此外,当有足够的时间进行审慎(deliberate)思考时,个人更有可能被合理的论据说服。一个简单的理性的提示就足以把道德判断的本质引导向更谨慎、深思熟虑的结果之上,这表明理性在影响我们道德判断的过程中发挥着难以忽视的作用。

皮萨罗(David Pizarro)从理性和情绪都能激发道德直觉的观点出发,质疑了双加工理论中竞争关系的合理性,提出情绪和理性应该具有相互作用。格林尼双加工理论认为激发我们直觉判断的因素是情绪,皮萨罗认为情绪和理性这两个过程都可以激发直觉。以对专业知识的研究为例,随着时间的推移,对专业知识的反应将具有直觉性,比如,新手司机在驾驶过程中需要主动思考,驾龄很长的老司机在驾驶过程中的反应很多时候表现为一种专业直觉。同样,道德直觉本身也可能来自于曾经经历过的道德推理,个体可能会通过推理得出某种特定的道德观点,随着时间的推移,这种道德观点会变得直观。(8)由此我们可以推出,道德直觉的来源可能也并非只是情绪因素这一方面,理性和情绪因素可能都同时发挥着作用,二者深深交织在一起,以复杂的方式同时起作用,相互影响并激发道德判断和行为。

(二)影响道德决策和认知的因素

双加工模型如此强调情绪和理性的作用,或许是因为没有摆脱传统道德研究的影响,始于休谟的道德情感主义和发端于康德的道德理性主义至今还在发挥着潜移默化的作用。不过,影响我们道德认知的真的就只有这两种因素吗?随着技术的进步,神经科学领域强调需要超越简单的双重过程,拥抱新的道德认知模型,这些模型可以捕捉描绘心理学和神经科学丰富、动态的本质。如果我们将丰富的神经科学发现简化为预先存在的、过度简化的心理模型,那就本末倒置了,相反,可以从神经科学研究的复杂性和生物现实中获益,构建新的心理模型。

道德研究过程中假设的情景通常忽略了社會情感因素的影响和真实道德困境所特有的语境。道德观念的感知会根据道德困境的情境而改变,因此,个人对这些困境的反应往往不能反映他们在更丰富的语境下如何真正表现。例如,在自我的需要超过了社会规范或他人的需要的场景下,个体在思想实验中认为自己会保持道义信念,但是假设事件真实发生时个体可能会为了自身利益而违背道德信念。研究人员在涉及个人利益和对他人的伤害的假设情景中探究心理模拟对道德认知的影响,结果表明真正情况下的道德决策与假设情境中的道德选择相矛盾,通过增强假设道德问题中的语境信息来减少心理模拟的误差,可以使假设的反应与真实的行为保持一致。(9)可见,道德判断的核心是将自我和他人的利益并列起来,协同情境和关系需求,因此,判断一个特定行为在道德上是正确或错误,需要结合个人和其他相关信息。

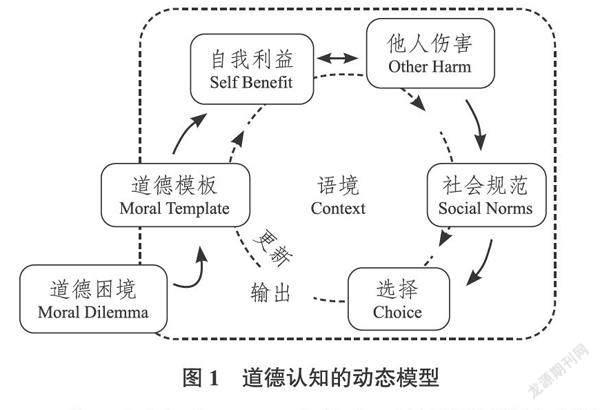

如图1(10),自我和他人之间的这种互动是个体与社会情境相互作用的基础,对自我和他人的关注被整合到对某个行为选择正确与否的最终评估中。虚线箭头反映了一种动态过程,个体状态不是静止不动的,他们在不断变化。在这个过程中自我和其他社会相关的信息具有动态更新彼此内容的能力,这些动态更新的计算过程位于社会语境中并受其影响。个体对他人的印象和个体的自我概念都会随着新的信息而动态地更新。一个完整的道德认知模型必须捕捉道德评价是如何被期望塑造的,这种期望的满足需要整合个体层面关于特定人的知识和社会规范的知识,并在动态系统中不断更新。(11)

范·巴威尔(Van Bavel)认为,虽然将道德认知所涉及的众多大脑区域的贡献分解成一个简单的双重过程模型是可能的,但这种简约化的建模是以牺牲心理学、生物学的现实和解释力为代价的。(12)道德认知神经科学的研究表明,道德认知灵活地利用了许多不同的心理过程,并且它们不断相互作用。因此,道德认知所涉及的脑区不是仅仅由情绪和理性这两个竞争的系统组成,而是来自广泛分布的一组大脑区域的整合和协调。

综上,格林尼提出的双加工理论把情绪激发的道德直觉当作我们做出道德决策的首要原因,在情绪因素不占上风时,驱使我们做出决策的因素就变成了功利性的道德推理。这种理论虽然看起来简洁,并且在一定程度上解释了我们道德决策产生的原因,但随着科技的进步,在新的神经科学发现的冲击下,这种范式遭遇到了质疑。尽管双加工理论的一些修正理论开始重视情绪和理性的相互作用,但由于其本质上要求将情绪和理性作为两个相互竞争的独立系统,使得情绪和理性这两种因素没法同时发挥作用,而且其理论也存在忽略道德认知过程与社会认知、语境、文化背景之间的关系的缺陷。因此,道德认知研究需要一种更具解释力的理论范式。

二、EFEC复合模型对道德认知的解释

21世纪以来,道德心理学研究逐渐转向道德认知神经科学领域,这一新兴的领域主要研究人类独特的社会认知和行为方式的神经基础。经验科学的实证研究表明,一系列大脑区域网络协同参与道德认知,并涌现出了新的理论范式来解释复杂的人类道德认知现象。

(一)EFEC复合模型的提出

道德使社会生活成为可能,但社会生活是嵌入在许多社会语境(social context)中的。现有的基于神经科学的实验太过重视我们脑内的研究,未能对社会语境给出应有的重视。莫尔重视社会认知与道德认知的关联,他提出:“生态有效性对道德认知研究尤为重要,因为道德认知强烈依赖于情境(situational)和文化语境(cultural context)。”(13)随后莫尔通过考察和整合先前的道德认知模型,基于道德认知神经科学的立场提出一种复合模型,认为文化和语境依赖性知识、语义社会知识以及动机状态可以整合起来,共同解释复杂的人类道德认知。

莫尔认为道德认知不只包含理性推理和情绪因素两个方面,也不局限于前额叶皮层(prefrontal cortex,PFC)、边缘脑区或是其他大脑区域,他依据临床和神经影像学证据,提出克服双加工模型局限性的复合模型——“事件—特征—情绪”复合模型(EFEC),旨在整合语境社会知识、社交语义知识、基本情绪状态和动机。EFEC模型的主要组成部分是:(1)结构化的事件知识(structured event knowledge),與前额叶皮层中事件和事件序列语境的相关表征对应。任何给定的行为都可以分解为一系列可识别的事件,这些事件在本质上是语义性的(semantic in nature)。在给定的情况下,一系列的事件可以被引导并联系在一起,形成一个脚本(script)指导人们的行为,并允许人们预测情况将如何发展。(14)(2)社会知觉和功能特征(social perceptual and functional features),表现为前颞叶皮层和后颞叶皮层的功能所代表的语境独立(context-independent)知识。在进行内隐或外显的道德评价时个体需要有效地从面部表情、眼神、身体姿势和手势等情境中提取语境独立的表征特征。(3)中枢动机和基本情绪状态(central motive or basic emotional states),对应于大脑边缘皮层和边缘结构中语境独立区域的激活(15),这些区域代表道德认知过程中个体想做一件事的动机和基本的情绪状态。来自EFEC框架的三种主要因素相互作用,同步产生“格式塔”体验(16),从而完成道德认知过程。例如,“我”在孤儿院内看到了一个女孩子。在EFEC框架下我们的判断是这样产生的:首先,我们看到孤儿是女性,我们的过往经历跟语境知识会让我们感知到女孩在这个社会中被领养的概率很低。其次,我们的社交感知功能察觉到了女孩的面部表情十分悲伤,对于女孩表情的表征提取出女孩很“无助”的特征。最后,我们在此情境下激发出了情绪动机,我们会因女孩的当前处境感到悲伤和焦虑,从而获得了想帮助她的动机。同时整合以上各个因素,我们随即做出了帮助女孩的判断。其中语境社会知识和社交语义知识,同基本的动机和情感驱动力并不是简单相加,它们的作用方式是格式塔式的,组织结构上是作为一个整体,以上多种因素整合起来最终才形成了道德的认知结果。

(二)EFEC模型对道德认知的解释优势

EFEC复合模型研究进路摒弃先前双重进路的传统,开始以一种融贯的视角看待道德问题,作为一种新的理论范式,EFEC复合模型为道德认知过程提供了一种更完备的整体性解释理论。

其一,复合模型对道德认知的解释更加完备。相比之前的道德认知模型,EFEC模型把社会语境因素摆在了一个十分重要的位置上,对于一个复杂道德问题,充分考虑更多影响因素,所获得的解释理论也就更加完备。双加工理论中涉及的思想实验假设通常忽略了社会情感因素和真正的道德困境特有的语境因素的影响。因此,个人在假设实验中的反应往往无法反映他们在真正的道德困境背景下的真实表现,特别是当涉及文化和情境因素时,从认知和神经机制推断具体行为可能会产生偏差。例如,西方人和东亚人在做出因果归因和预测时表现出不同的分类策略,这种道德价值观和社会偏好是基于不同文化形成的表征。复合模型进路考虑了道德价值观和规范在内化过程中整合文化和社会语境信息的重要性,这为道德的多样性提出了更为完备的解释。如果像双加工模型描述的那样,道德认知过程只是取决于相互竞争的情绪—理性因素,人们在同样的一种情绪驱动之下似乎将会做出相同的道德判断,可现实恰恰相反,人们做出的判断往往跟社会环境因素有着很大的关联。抽象的社会知识使我们能够完善社会和道德价值观的含义,保留这种功能的前额叶皮层可以帮助表征社会知识和社会任务的抽象概念,这类区域受到损伤的患者由于缺乏这样的表征功能,从而影响现实社会互动中知识的获得,导致道德行动无法展开。(17)临床和神经实验研究已经提供了相当多文化和社会语境因素对人类道德判断产生影响的证据,只是近年来基于神经科学的研究太过重视我们脑内的研究,从而忽略了同样具有重要意义的语境因素。EFEC复合模型正是意识到了道德认知科学领域前期发展的误区,重新把语境因素摆到了应有的重要地位。同时,对道德认知神经成分的识别与道德认知潜在心理过程的关系的研究,也为我们理解道德的本质提供了重要的经验知识,对人类道德是如何从社会知识和文化因素的相互作用中产生的观点提出了合理的模型解释。

其二,复合模型对道德认知的解释更具有整体性。认知神经科学的发现证明指导道德判断的过程超过两个(18),并非双加工理论所设想的情绪和理性的脑区交替激活,道德认知过程激活了大脑中广泛的一系列区域。不同于双加工理论的“二分法”,EFEC复合模型的作用机制是“格式塔”式,强调经验和行为的整体性。此外,道德认知神经科学研究具有跨学科性质,它需要广泛地整合神经科学、心理学、进化生物学和人类学等领域的研究。(19) EFEC复合模型综合了心理学、伦理学和神经科学等方面的研究,考察了道德认知在多领域内的方法和知识。莫尔在提出复合模型前对比分析了双加工模型、躯体标记假说、道德敏感性假设等多种道德认知神经科学相关模型的特征和局限性,在批判和综合这些模型的优缺点的基础上才发展出了新的复合模型(20),所以这一模型代表的研究范式具有综合性、整体性的特点。

三、EFEC复合模型的合理性论证

首先,大量的实证研究支持EFEC复合模型的解释。复合模型不认同双加工理论设想的情绪和理性之间的竞争关系,认为情绪和理性动态关联,这种关联性不仅体现在神经结构上,还体现在道德动机的获得上。道德判断中动机的形成不仅受到情感的影响,同时也与理性过程相关。EFEC复合模型强调了不同模块在道德认知过程中的相互作用,同传统的理性主义道德观和强调情绪和理性竞争作用的双加工模型形成了鲜明的对比,这些复杂的判断动机来自情感和理性推理机制之间的整合。在不同的道德判断情境下,不同的情绪可能以不同的程度出现,并与特定的理性推理过程相互关联。来自神经科学的证据证实了这种协同功能,理性认知和情绪活动共同激发内在动机。例如,同情和移情相关的心理动机状态要求腹外侧额叶皮层所涉及的个体悲伤或依恋的情绪状态与前额叶皮层所涉及的预测个体行为对他人后果的前瞻性思维功能结合起来。事实上,功能磁共振成像研究表明,腹外侧额叶皮层和前额叶皮层不仅一致地参与需要明确道德判断的任务,而且在没有认知冲突的情况下,都能被动唤起呈现出来自道德的刺激。(21)由此,复合模型结构的合理性体现在,不是把理性和情感固然地分开,而是关注它们动态的相互关联。因为道德判断的动机既不能基于情感之外的理性,也不能基于独立于理性的情感,相反是基于情绪和理性的动态相互作用而产生。

其次,EFEC复合模型在内容上比双加工模型更多地考虑了社会语境因素,而这些因素本身恰恰是属于道德判断的关键因素,由此进一步提升了模型的解释力。道德关乎人们在一个不断变化的现实世界中做出选择的行为。个体在评估他人和自己在特定情况下的行为时,会广泛综合社会语境因素。EFEC复合模型更多地重视社会语境因素的原因在于道德判断和社会认知的相似性。具体来说,社会认知和道德判断的基本组成部分是相似的,主要体现在参与社会认知的许多关键神经区域与参与道德判断的神经区域重叠,这些区域包括前额叶皮层的中部和背外侧区域。(22)无论在道德情境中是否需要决策和行为的输出,前额叶皮层介导的机制都是自发参与的,这表明前额叶皮层不仅处理存储基本特征信息,而且还涉及表征道德上的情境知识。此外,当大脑处理大量具有社会意义的感知现象时,能够从不同社交情境中提取与语境无关的语义属性。具体而言,前额叶皮层在语境相关(context-dependent)的社会和非社会性结构化的知识的获取上具有重要作用。一方面,前额叶皮层的功能性表现是在依赖语境的社会和非社会知识建构中参与表征事件序列知识,任何给定的行为都可以被分解为一系列可识别的事件,这些事件在本质上是语义性的,并且具有固定的持续时间。在给定的情况下,一系列的事件可以被引导并联系在一起指导人们的行为,并允许人们预测情况接下来将如何发展。事件之间的联系反过来又可以代表一系列以目标为导向的事件,这些事件按顺序排列并由指导行为和认知的社会规范组成。(23)另一方面,前额叶皮层的前部区域对于存储长期目标和多阶段事件的知识更为重要,这一区域参与制定计划和思考未来的事件,并且已经涉及整合单独的认知操作以实现上级行为目标。(24)此外,神经科学的证据还表明前额叶皮层的主要功能体现在对社会行为的表征和指导(25),前额叶切除术患者在识别人类行为方面表现出障碍,前额叶皮层的腹内侧区域参与表征社交和情感事件知识,这对形成态度和社会刻板印象至关重要。(26)前额叶萎缩的语义性痴呆患者会导致相关的社会行为发生巨大改变,精神病患者的语义识别障碍和大脑区域中该领域的异常活动也支持社会语境知识对行为产生影响的观点。(27)关于道德情绪的神经影像学发现已经激发了对道德神经基础的深入研究,进一步的突破必然取决于揭示道德认知范式中的能动机制以及其他机制对大脑活动的贡献。(28)具体而言就是,人能够感觉自己是真实或想象的社会情境中的一个能动者,在涉及道德相关的语境时能够强烈地参与到与道德情感体验描述相重叠的社会认知网络中,而这一过程需要社会语境知识。综上所述,神经科学的经验证据证实了社会认知中社会语境知识对于道德认知的影响,虽然格林尼在道德困境实验中也论述了前额叶皮层在道德两难问题中的重要性,但是他提出的双加工模型并没有体现这一区域的具体作用,也没能揭示社会语境因素在道德认知过程的作用。随着研究的深入,社会语境因素对于道德认知的重要性愈发凸显,众多实证研究证据表明,语境因素并不是一个会消解模型解释力的无用条件。EFEC模型恰好重视了社会语境因素的重要性,着重描述了前额叶皮层在道德认知过程中不容忽视的作用机制,所以毋庸置疑这一复合模型相较于双加工模型更具有合理性。

最后,EFEC模型的合理性也体现在与第二代认知科学模式相契合。第二代认知科学倡导的认知观念是:认知是具身的(embodied)、情境的(situated)、发展的(developmental)和动力系统的(dynamic system)。(29)早期的道德理性主义关注的内容是个体的理性认知推理能力的发展,直觉主义关注情绪激发的无意识判断,双加工理论的研究内容虽然涉及身体位置和心理距离的远近等因素,但没有把身体位置和情境等社会语境因素对于判断的影响摆在同情绪一样重要的位置之上,也没能很好地解释情绪和理性两个系统之间的相互作用。不同于先前道德认知模型执着于对理性和情绪因素的表征,EFEC复合模型研究的重点向身体和情境转移,研究范式从道德的思想实验研究开始转变为神经科学的道德实证研究。EFEC复合模型综合了文化和语境依赖性知识、互动中的语义社会知识以及个体的情绪状态,这种道德认知的研究与第二代认知观的基本理念不谋而合,认为个体认知的各个方面不是相互排斥、彼此独立,而是相互协调、彼此促进着的。(30)所以复合模型进路比起双加工理论,在认知模式的意义上也更具有合理性。

四、EFEC复合模型进路的哲学意义

EFEC复合模型除了具有上述的合理性和实践意义,作为一种新的理论范式,它为道德认知提供了一种更完备的解释理论,开创了一条新的道德认知研究进路——复合模型进路。这种以认知神经科学方法介入道德的研究同时也引发了众多哲学争论。例如,神经科学的发现能否确定我们做出道德决策的依据是什么,我们的判断是功利主义的还是道义的?我们能否從神经科学发现的“是”推出道德哲学中的“应该”等问题。面对来自哲学领域的质疑,道德认知神经科学做出了如下回应。

(一)神经科学对功利主义和道义论之争提供新的解决方案

道德的认知神经科学正在蓬勃发展,然而,许多哲学家想知道实证研究是否会对规范伦理学的基本问题产生影响。科学可以通过揭示道德判断过程,特别是隐藏在我们凭直觉做出的判断背后的内在工作机制来推进伦理学。一旦这些内在的运作方式被揭示出来,我们可能会对我们的一些判断和基于它们的道德理论缺乏信心。(31)道德决策的神经科学研究表明,道义的直觉判断是由自动的、充满情感的过程产生的,而功利主义判断是由深思熟虑的理性认知过程产生的。包括辛格(Peter Singer)和格林尼在内的道德哲学家认为,这种对道德心理的新解释是揭示个体直觉的规范性权威,道德认知神经科学的发现以及发展出来的理论模型对规范的道德哲学具有实质性的意义。(32)比如,我们的道义判断很容易受到亲社会情绪、心理距离上的远近等其他因素的影响,导致我们无法做出真正符合理性道义的判断。事实上,个体大多数时候并没有进行道德推理来判断什么是对的什么是错的。相反,这种理性的推理主要是为了组织和证明他们已经存在的关于什么是对或错的直觉结论。换句话说,看起来像道德理性主义的东西实际上是建立在情感反应之后的道德合理化。理性道义和情感告诉我们要做什么和我们做了什么,它们之间有一个显著的对应关系,解释这种对应关系的是我们的许多道德信念,而个体在形成道义论观点时借鉴的这些道德信念,本质上是个体情绪反应的合理化。(33)总之,如果道德哲学家区分道德的功利主义和道义论方法,那么认知科学家就可以反过来研究在心理学层面上这种区分的基础是什么。不过这不表示功利主义是解决问题的唯一标准,也不是说道义论主张完全不正确,只是神经科学的介入尝试为争论已久的两种观点提供一些新的实证支持或一种新的解决问题的思路。

神经科学范式是一种行之有效的实践方法,基于该范式我们越了解道德规范基础的神经机制,就越明晰这些机制如何尽可能地按照期望发挥作用,避免可能出错的方式。这种实用主义的指导思想可以让我们在社会互动中找到合适的道德认知过程,使个体能更好的展现出道德。如果想从神经科学中得到规范性的启示,我们可能需要追求实证研究的新方向。神经科学实证与哲学分析相结合的研究模式,不但能增进对道德认知具体心理过程的理解,还凭借对道德认知神经机制的实证阐述,为传统伦理学认识论观点提供修正。

(二)对“是—应该(Is-ought)”问题的回应

道德哲学试图回答什么是道德上正确和错误的规范性问题,道德心理学和神经科学试图回答我们在回答规范性问题时所发生的有关心理和神经过程的经验问题。休谟曾非常简明扼要地指出,我们不能有效地从“是”推断“应该”。所以,经验的道德研究总是受到哲学的质疑,认为神经科学研究范式在道德领域是走不通的,经验的描述性发现并不能解释规范性的伦理问题,所以经验性的尝试都是在浪费时间。对于这样的观点,神经科学复合模型进路给出了回应。

首先,神经科学范式承认“是—应该”问题确实存在,但这并不代表描述性的研究完全没有意义。例如,有些人可能会抵挡不住金钱的诱惑做出不道德的事情,而有些人就能抵挡住诱惑,难道无视诱惑的人比抵挡不住诱惑的人更有道德吗?或许能够抵挡住诱惑的人本质上就是不喜欢金钱,又或者被测试者感受到了提问者的意图,为了显得自己是道德的,从而迎合做出了符合道义的选择,但其实他本身不像展现出来的具有道德感。而神经科学研究在一定程度上能揭示个体做出某种判断背后的原因和神经心理机制。还有许多关于善意的谎言的情况。出于道德上的“应该”,我们应该诚实,可是我们为什么认为善意的谎言却是可以接受的呢?所以在很多情境下,道德上的“应该”不那么真实,或许我们应该关注神经发现上的“是”。经验性的实证研究可以与独立的规范性假设相结合,这种结合可以引导我们得出新的、实质性的道德结论。换句话说,经验发现可以让我们把困难的“应该”问题转换成更简单的“应该”问题,描述性的研究在一定程度上可以推动规范性理论的进步。

其次,除了强调应该做什么之外,我们还要意识到“‘应该(ought)意味着‘可以(can)”。(34)不考虑实际情况只强调应该做什么是没有意义的,比如我认为你应该阻止一颗小行星撞击地球是毫无意义的,因为这远远超出了个人的能力范围。道德规范旨在指导实际的道德决策,那就应该尊重个体实际能力的局限性。复合模型进路的神经科学研究比起双加工更能够帮助我们意识到个体认知能力的局限,在认知能力范围内讨论规范性可能更有效。同时,在“‘应该意味着‘可以”这一命题中,“应该”的模糊性和多重含义可能会影响对实证结果的解释。一些研究者的实验数据表明,个体做出道德判断时,能够区分不同类型的“应该”,并在这些不同的领域进行不同的处理。(35)对“‘应该意味着‘可以”的争论还未结束,没有足够的证据证明这一命题不成立,神经科学的实验结果或许可以激发对这一问题更激烈的讨论,并开拓更大的研究空间。

综上所述,我们可以通过结合经验事实和规范性假设得出新的规范性结论,这并不是说个体可以从科学的“是”中推导出道德的“应该”,而是表明神经科学和道德心理学研究具有“规范意义”。新的研究范式对道德哲学很重要,不是因为经验性的发现可以产生规范性的结论,而是因为它们可以在道德哲学的规范性结论产生的过程中发挥重要作用。

五、结语

道德认知的发展经历了直觉式、推理式和冲突竞争的不同阶段,逐渐涌现出了道德启发式模型、社会直觉模型、道德认知发展模型以及接受度较高的双加工模型,体现了随着人们对道德认知的研究不断深入,研究内容从单一变量增长为情绪和理性两个变量,通过更进一步的研究,对情绪和理性两种因素之间关系以及语境因素的重要性的考察,学者们提出了一种动态系统理论。首先,动态复合模型的研究范式综合了情绪和理性的相互作用,不再简单地把它们看成竞争关系,还充分考虑语境因素和社会道德知识在道德认知过程中的作用,研究的视角由二元性转向了整体性。其次,道德认知研究的论域逐步扩大,论据的来源也愈发可靠。脑科学和神经科学的介入带来了认知研究的新方法,对于道德认知的研究从“离身”阶段变为了“具身”阶段,涉及的领域也已经由脑部神经区域扩大到整个身体范围,甚至延展出身体之外,考察了语境、文化和情境等影响因素。道德认知研究前期的论据大多通过进行思想实验的方式获得,这种“扶手椅”式研究方法得出的认知观点不但可靠性存疑,而且大部分观点都是对道德认知过程的描述,难以通过实证检验。最新提出的动态复合模型进路,使道德认知的研究从之前对道德的描述转为对知识表征和认识神经机制的解释,论据的来源更具有合法性。最后,研究视角和内容的进步不仅为道德认知领域带来了新的理论成果,相关实证研究对于整个认知科学范式更迭也具有推动作用。道德认知的最新观点既兼容了第二代认知科学的动力系统范式,也强调了语境和身体的重要性,验证了第二代认知科学研究方法是行之有效的。神经科学研究范式在道德认知领域获得的成功,促使神经科学实践和认知理论的不断交锋,认知科学研究也开始经历神经科学转向,更多地尝试利用神经科学手段在神经活动模式、认知过程和复杂行为之间建立因果关系。

基于道德认知神经科学的复合模型,是在总结前人临床和实证研究、对与道德认知相关的当前理论的优势和局限性进行了全面考察的基础上提出的。它集成了文化和语境依赖的知识、语义社会知識和基本的动机状态,允许我们为与选择性脑功能障碍相关的神经心理学建立可测试的预测,并且可以用作设计未来实验的指南,以改善对行为障碍的评估、预测和治疗,帮助形成促进亲社会行为和社会福利的环境。迄今为止,道德认识的研究已经经历了从简单到复杂,从单一影响因素到两个因素竞争,再到复杂系统的转变。还有不少学者把道德认知看作是大脑中的计算系统,如国内有学者使用计算模型试图揭示儒家德性伦理的机制。(36)丘奇兰德(Patricia Churchland)也曾试图构建神经哲学模型,用计算矩阵解释个体的道德行为,他们尝试在更高的计算层面上对道德的发生提供解释。虽然朝着神经科学范式发展的探索研究才刚刚开始,也困难重重,但现有经验证据表明哲学和神经科学的协作很有必要。

注释:

(1) Jonathan Haidt, The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach To Moral Judgment, Psychological Review, 2001, 108 (4), 814-834.

(2)(6) Joshua Greene, Jonathan Haidt, How (and Where) Does Moral Judgment Work, Trends in Cognitive Sciences , 2002, 6(12), pp.517-523.

(3) Michael Koenigs, Liane Young, Ralph Adolphs, et al., Damage to the Prefrontal Cortex Increases Utilitarian Moral Judgement, Nature, 2007, 446(7138), pp.908-911.

(4)(5)(31) Joshua Greene, Beyond Point-and-Shoot Morality: Why Cognitive (Neuro) Science Matters for Ethics, Ethics, 2014, 124 (4), p.696,p.699, p.701.

(7) Joseph Paxton, Leo Ungar, Joshua Greene, Reflection and Reasoning in Moral Judgment, Cognitive Science, 2011, 36(1), pp.163-177.

(8) David Pizarro & Paul Bloom, The Intelligence of the Moral Intuitions: Comment on Haidt, Psychological Review, 2003, 110(1), pp.193-196.

(9) Oriel FeldmanHall, Dean Mobbs, Davy Evans, et al., What We Say and What We Do: The Relationship Between Real and Hypothetical Moral Choices, Cognition, 2012, 123(3), pp.434-441.

(10)(11)(12) Jay Van Bavel, Oriel FeldmanHall, Peter Mende-Siedlecki, The Neuroscience of Moral Cognition:From Dual Processes to Dynamic Systems, Current Opinion in Psychology, 2015, 6, p.169, pp.167-172, pp.167-172.

(13)(15)(20) Jorge Moll, Roland Zahn, Ricardo de Oliveira-Souza, et al., The Neural Basis of Human Moral Cognition, Nature Reviews Neuroscience, 2005, 6(10), p.803, pp.799-809, p.802.

(14)(22) Chad Forbes, Jordan Grafman, The Role of the Human Prefrontal Cortex in Social Cognition and Moral Judgment, Annual Review of Neuroscience, 2010, 33(1), p.310, p.309.

(16) 格式塔(Gestalt)在德文中的意思是“整體”或“完型”。心理现象应看作整体来研究,部分相加不等于整体,整体大于部分之和,整体先于部分存在,并制约和决定部分的性质和意义。参见梁建宁:《心理学导论》,上海教育出版社2006年版,第12页。

(17) Antonio Damasio, Descartes'Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, New York: Avon, 1994, pp.38-40.

(18) Jorge Moll, Ricardo de Oliveira-Souza, Paul Eslinger, Morals and the Human Brain: A Working Model, Neuroreport, 2003, 14(3), pp.299-305.

(19) 亓奎言:《神经伦理学:实证与探新》,浙江大学2009年博士学位论文,第114页。

(21) Ricardo de Oliveira-Souza, Jorge Moll, Jordan Grafman, Emotion and Social Cognition: Lessons from Contemporary Human Neuroanatomy, Emotion Review, 2011, 3(3), pp.310-312.

(23) Jacqueline Wood, Jordan Grafman, Human Prefrontal Cortex:Processing and Pepresentational Perspectives, Nature Reviews Neuroscience, 2003, 4(2), pp.139-147.

(24) Paul Eslinger, Antonio Damasio, Severe Disturbance of Higher Cognition After Bilateral Frontal Lobe Ablation:Patient EVR, Neurology, 1985, 35(12), pp.1731-1741.

(25) Aron Barbey, Frank Krueger, Jordan Grafman, Structured Event Complexes in the Medial Prefrontal Cortex Support Counterfactual Representations for Future Planning, Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 2009, 364(1521), pp.1291-1300.

(26) Etienne Koechlin, Gianpaolo Basso, Pietro Pietrini, et al., The Role of the Anterior Prefrontal Cortex in Human Cognition, Nature, 1999, 399(6732), pp.148-151.

(27) Sasha Bozeat, Carol Gregory, Matthew Ralph, et al., Which Neuropsychiatric and Behavioural Features Distinguish Frontal and Temporal Variants of Frontotemporal Dementia from Alzheimer's Disease, Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 2000, 69(2), pp.178-186.

(28) Jorge Moll, Ricardo de Oliveira-Souza, Griselda Garrido, et al., The Self as a Moral Agent: Linking the Neural Bases of Social Agency and Moral Sensitivity, Social Neuroscience, 2007, 2(3-4), pp.336-352.

(29)(30) 李恒威、黃华新:《“第二代认知科学”的认知观》,《哲学研究》2006年第6期。

(32) Joshua Greene, From Neural "Is" to Moral "Ought": What Are the Moral Implications of Neuroscientific Moral Psychology, Nature Reviews Neuroscience, 2003, 4(10), pp.846-849.

(33) Joshua Greene, The Secret Joke of Kant's Soul, in Walter Sinnott-Armstrong (ed.), Moral Psychology,Vol.3: The Neuroscience of Morality: Emotion, Brain Disorders, and Development, Cambridge, MA: MIT, 2008, pp.35-80.

(34) Jens Clausen, Neil Levy (eds.), Handbook of Neuroethics, New York & London: Springer, 2015, p.156.

(35) Jen Semler, Paul Henne, Recent Experimental Work on "Ought" Implies "Can", Philosophy Compass, 2019, 14(9), p.4.

(36) 徐英瑾:《儒家德性伦理学、神经计算与认知隐喻》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2017年第6期。

作者简介:殷杰,山西大学科学技术哲学研究中心教授、博士生导师,山西太原,030006;艾鹏,山西大学科学技术哲学研究中心博士研究生,山西太原,030006。

(责任编辑 胡 静)