谈“以读带讲”的几点做法

宋霞霞

摘 要:“以读带讲”是语文课堂教学的一个重要策略。“以读带讲”就是在语文教学中通过学生的读来带动教师的讲解,以读为本,寓讲于读中。“以读带讲”要把“读”的主动权还给学生,当学生读得不顺畅或是读中遇到问题时,“带”出教师的“讲”。

关键词:初中语文 以读带讲 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.08.041

“以读带讲”并不是一个新概念,而是我们语文课堂教学的一个重要策略。“以读带讲”就是在语文教学中通过学生的读来带动教师的讲解,是以读为本,寓讲于读中。“以读带讲”是要少讲、精讲、抓住契机来讲,把“读”的主动权还给学生,当学生读得不顺畅或是在读中遇到问题时,“带”出教师的“讲”。

语文新《课标》指出:“阅读是学生的个性化行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践。……让学生充分地读,在读中充分感知,在读中有所感悟,在读中培养语感,在读中受到情感的熏陶。”语文教育专家于永正教师也说:“学语文的主要目的是掌握语言这个工具的,而掌握语言这个工具必须读、背,必须运用,即在大量的语文实践活动中去掌握,绝不能依靠烦琐的内容分析和讲解。”这些话语无不透露出学生“读”的重要性。学生的语文学习,是要以“读”为本的,学生的语文能力是依靠“读”来大幅提升的,恰到好处的“讲”则是锦上添花而已!

课堂上读书的方式众多,从朗读形式上分为“默读”“朗读”“精读”“略读”“扫读”“跳读”,从阅读效果来说分为“比较品读法”“字斟句酌法”“精华提炼法”等。朗读又可以分为个人读、多人齐读。读的方式无优劣之分,要根据课堂教学目标和文本特点来确定。下面我将通过结合教学实例来谈谈我们实施“以读带讲”的几点做法。

一、朗读中涵泳品味

语文新《课标》指出“各个学段的阅读教学都要重视朗读”。教师要引导学生在朗读中涵泳品味,将课本中静态的文字变成自己动态的语言,帮助学生在阅读中形成个性体验和多元解读的能力,进而促使学生在朗读中寻求一种解读方法,释放个体的创造力,获得启示。

语文课堂上要书声朗朗,这就要求教师采取行之有效的朗读指导策略,让学生在课堂上真正“读起来”,在读中理解,在读中品悟,在读中体验情感。

九年级上册第一单元是诗歌单元,也是一个活动探究单元,如果仅仅停留于对六首诗的讲解、分析,就违背了单元教学目标,也不利于激发学生学习诗歌的热情,从而涵泳品味诗歌之美。此外,对于正值青春年华、想象力丰富的九年级学生来说,他们的生活中不仅要有眼前的语文重点、考点,还要有“诗和远方”,因此我们采用了举办诗歌朗诵比赛的形式来学习。

我们将诗歌诵读主题定为“我们的青春,我们的诗”,将赛前准备告知全体同学。

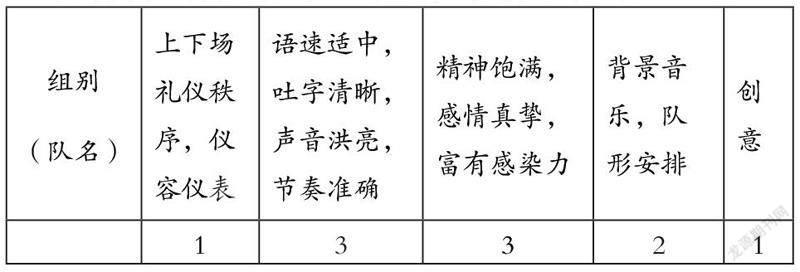

赛前准备:1.明确比赛篇目,进行诵读准备。2.明确评分细则。我们设置的诵读篇目,分为必选和自选两篇。艾青的《我爱这土地》为必选篇目,本单元的其他诗歌为自选篇目。全班同学分成多个学习小组,小组代表选出自选篇目。比赛前明确评分细则,由教师提前解读,引导诵读者联系诗歌写作背景、表达感情,注意处理好朗读中的停顿、轻重缓急,表情、语气。

比赛时长为两个课时。第一课时为小组诵读展示。第二课时为小组朗读评价。在诵读展示环节,各小组互相切磋,互相學习,学生对于诗歌的理解深度直接影响着该组诵读的表现。学生精彩的诗歌诵读起到了示范引领的效果,对其他学生起到启发、激励、感染的作用,使学生从他们的诵读中获得情感信息,进而较好地品味语言文字的情感。

朗读评价是朗读指导的重要环节。通过评价提供反馈信息,可以引导学生去进一步感悟文本、体验情感。朗诵评价一般由学习小组代表总结本组的朗诵并且评价其他小组的诵读表现,教师参与到各个小组的讨论中,并就诗歌的表现形式、诗歌的语言、诗歌的意象、诗歌的情感等方面进行引导。

学生对文本的理解是个性化的、多元的。那么, 学生的朗读也是各不相同的。用一个固定的、唯一的标准去限定学生的朗读显然不符合语文教学的特点。朗读指导的关键不是进行重读、轻读、快读、慢读等技术指导,而是应该引导学生感悟、理解文本,将语言文字与感情结合起来,才能让学生“美读文本”。教师可以从几个角度引导学生评价:诵读展示小组如何创设情境?朗诵者是否做到以情带读?该组朗诵中你认为哪些细节的处理十分巧妙?学生评价时提到恰当的背景音乐可以烘托氛围,恰当的画面可展示情境。创设情境有利于让听者调动想象力走进文本当中,加深对诗歌情感的理解。另外,诵读前学生可以介绍诗歌创作背景,也能带动学生更快地走入文本。

艾青的《我爱这土地》是一篇情感真挚、深沉的作品,它写于1938年,正值抗战初期,在国土沦丧、民族危亡的紧要关头,作者满怀对祖国深沉的爱和对日本侵略者的痛恨,饱含深情地写下了这首作品。诗中,作者化身为一只“鸟”,喉咙已经“嘶哑”,仍要去歌唱“被暴风雨所打击着的土地”“悲愤的河流”“激怒的风”和“无比温柔的黎明”,死后“连羽毛也腐烂在土地里面”。作者用最诚挚、最富深情的歌声表达出对这片土地深沉的爱。在朗诵时,教师应引导学生以稍慢、低沉的声音为主。

《周总理,你在哪里》这首诗学生读得感人至深,读出了对周总理的无限思念与哀悼之情。这首诗回环反复,富有节奏感。学生朗读“我们对着高山喊:周总理——,我们对着大地喊……,我们对着森林喊……,我们对着大海喊……”这些排比段时,感情真挚,在朗读反复出现的“他刚离去,他刚离去”时,感情在反复中越来越强烈,反复倾诉着人民的深切怀念。学生通过一次次诵读,自然而然地感受到人民对周总理的思念。

语文课上组织朗读评读活动,以读代讲,激发了学生的诗歌学习热情,学生通过诵读、研读讨论对诗歌的情感有了更深刻的把握。

二、默读中推敲提炼

默读是学生和文本对话的一种重要形式。新《课标》提出,7—9年级学生要“养成默读习惯,有一定的速度,阅读一般的现代文每分钟不少于500字”。对于高年级的学生来说,更需要在默读中静心沉思,教师要精心设计阅读活动和阅读问题,引导学生通过默读推敲、提炼信息,“以默读”带“讲解”,明晰阅读的思路、方法。

在教学九年级上册第五单元的议论文《创造宣言》一课时,对写作思路的梳理是一个难点,学生在初读课文遇到难点时会影响整堂课的推进,如果仅靠教师机械地讲解,学生会对文本缺乏自己的感受。因此,我们通过让学生填空补写词句,明确作者的观点,梳理全文的思路。这样就给了学生一个抓手,学生通过默读文章稍加思考,就明晰了整篇文章的结构。

九年级上册顾颉刚的《怀疑与学问》一文,思路清晰但是学术性较强,若是以教读议论文的传统模式抛出几个问题:本文的中心论点、分论点是什么?作者运用什么论证方法证明论点?那么这堂语文课很难让学生感兴趣。而本文两个分论点“怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必需步骤,也是积极方面建设新学说启迪新发明的基本条件”,学生要找出并不容易,这就需要我们在教学中多一些别具匠心的设计。

我们在集体备课时,确定了这样的方式来梳理文章的行文思路。首先让学生默读课文,找出每一段的中心句。接着给出学生六个关联词,让学生将中心句连接成符合逻辑的一段话,最后小组讨论交流意见。

示例:因为____________,所以____________,可见____________。其实怀疑不僅是____________,也是____________。因此____________。

因为学问的基础是事实和根据,所以我们对于传说的内容,应当经过一番思考,不应当随随便便就选择相信,对于任何一本书,任何一种学问,都要经过自己的怀疑。可见,怀疑是从消极方面辨伪去妄的必要步骤。其实,怀疑不仅是从消极方面辨伪去妄的必要步骤,也是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。因此,学者先要会疑。

在初中的名著阅读中,学生面临的问题是阅读量大,阅读任务重。学生在阅读时没有目标意识,因此阅读时容易缺少重点,而如果没有具体的阅读任务作为引导,学生也就渐渐丧失了对阅读的兴趣。因此,在名著阅读课上设置具体的活动就很有必要,名著课我们以人物为专题设计:走近林冲、鲁智深、武松、李逵等英雄好汉。在上课开始时,教师引用明代文学批评家金圣叹的评价:“《水浒》所叙,叙一百八人,人有其性情,人有其气质,人有其形状,人有其声口。”设计摹貌识英雄和细节辨英雄的课堂活动。

摹貌识英雄:

身躯凛凛,相貌堂堂。一双眼光射寒星,两弯眉浑如刷漆。胸脯横阔,有万夫难敌之威风;话语轩昂,吐千丈凌云之志气。心雄胆大,似撼天狮子下云端。(武松)《水浒传》第二十三回

眼如丹凤,眉似卧蚕。两耳垂珠,唇方口正。额阔顶平。年及三旬,有养济万人之度量;身躯六尺,怀扫除四海之心机。气宇轩昂,胸襟秀丽。(宋江)《水浒传》第十八回

戴一顶筒子样眉梁头巾,穿一领皂沿边麻布款衫,生得眉目清秀,面白须长。万卷经书曾读过,平生机巧心灵,六韬三略究来精。(吴用)《水浒传》第十四回

细节辨英雄:

浪里白条;生得白如雪练;水性精熟;将高俅率领攻打梁山的船凿穿。(张顺)

青面兽卖祖传宝刀遇泼皮;失陷生辰纲(杨志)

及时雨;他的愚忠断送了梁山的未来(宋江)

通过这两个活动,激发了学生读名著探讨名著的兴趣。教师接着引导学生了解人物性格颇具矛盾性的水浒英雄林冲。引导学生聚焦有关林冲的回目,学生读完有关林冲的回目,引导学生写林冲小传,从人物生平、主要经历和最后结局来介绍主要人物,让学生能够对主要人物经历产生较清楚的了解。接着教师追问:林冲是一个怎样的人。学生回答:武艺高强、忍辱负重、能忍、循规蹈矩、上层人物反抗的典型、性格较为复杂。

教师从名家评点着手,引导学生进一步思考林冲这个人物,从而细读关于林冲的情节,分析林冲的性格及前后变化的原因。明末清初文学批评家金圣叹评价:“林冲自然是上上人物,写得只是太狠。看他做得到,熬得住,把得牢,做得彻,都使人怕。”金圣叹对林冲一个“狠”字的评价,引发了学生的思考,教师一步步引导学生读细节分析林冲的“狠”。这样的阅读设计活动,让学生在默读中有了问题意识,默读的目标更明确,也更有积极性了。

三、比读中品评辨析

比较品读可以在一篇课文中突出某些词句的妙处,通过减词,加词,换词的办法与原文比较品读,通过比较鉴别,让学生品其意味,得其精华。教师也可以把内容或形式相近的两篇文章进行对比品读,拓展思维,提高鉴赏力,深化学习效果。

如文言文《湖心亭看雪》中描写西湖雪景的句子“天与云与山与水,上下一白”与“天、云、山水,上下一白”比较,“湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已”与“湖上影子,惟长堤一道、湖心亭一座、与余舟一艘、舟中人两三个而已”比较,学生通过对比品读自己会揣摩出其中的异同,有“与”的这个句子就营造出了天地间苍苍茫茫、浑然一体的意境。而“一痕、一点、一芥、两三粒”这些陌生化量词的使用是为了突出在广阔的天地中万事万物的渺小。通过替换词语的阅读设计活动,提高了学生的文本分析能力。

刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》和韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》两首诗都属于贬谪诗,都表现了诗人被贬官之后凄楚难言的激愤之情。但经过比较品读,两首诗的情感有所不同,《酬乐天》表现了诗人面对世事变迁和仕宦升沉的豁达乐观的胸襟。《左迁》诗语虽悲酸,却悲中有壮,表现了为除弊事而不惜残年的坚定意志。

再如《孔乙己》中人们对孔乙己的“笑”与《范进中举》中人们对中举后的范进“笑”是不同的。孔乙己是当时社会中找不到自己位置的弱者,众人认为孔乙己言行迂腐可笑,人们把孔乙己当作笑料,众人的哄笑贯穿了整个故事,众人的“笑”深刻地揭示了穷困潦倒的孔乙己在人们心目中的地位。《范进中举》中胡屠户和旁人对范进高中后的笑,充满了阿谀奉承的色彩。“想着先年,我小女在家里长到三十多岁,多少有钱的富户要和我结亲,我自己觉得女儿像有些福气,毕竟要嫁与个老爷,今日果然不错。”说罢哈哈大笑。众人都笑起来。而两篇文章中,众人的“笑”的背后又有相同点:他们所揭示的主题是一致的,有封建科举制对读书人的毒害,也有科举制对整个社会风气的扭曲和浸染。

综上所述,我们在课堂上要以学生充分的“读”为主,学生在教师的引导下展开师生互动、生生互动。通过“朗读中涵泳品味”“默读中推敲提炼”“比读中品评辨析”等多种形式,在读中理解品析,产生兴趣,形成能力。

参考文献:

[1] 于永正《我怎样教语文》,教育科学出版社2014年。

[2] 施耐庵《水浒传》,人民文学出版社2014年。

[3] 金圣叹《金圣叹批评第五才子书》,天津古籍出版社2006年。