远去的星辰

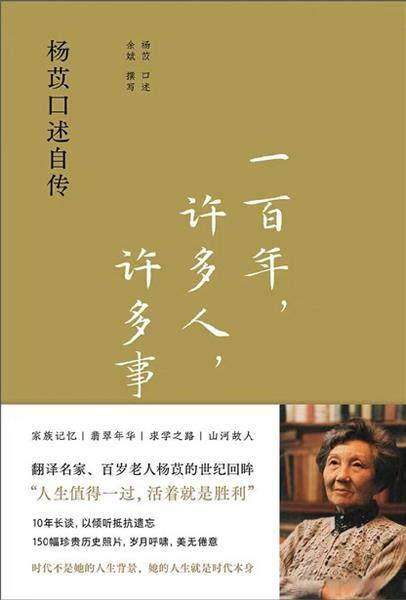

近段日子手边最爱翻开的书是一本口述回忆录,叫《一百年,许多人,许多事》,讲述者杨苡是一位外国文学研究者,不过,她更为人所知的身份是《呼啸山庄》的翻译者。在这部世界级名著现有的几十个中译本里,杨苡的版本是女性气质最强、最受欢迎的,包括《呼啸山庄》这个经典的题名,也是由她创造并自此被沿用下去的。

杨苡1919年出生于天津的显赫世家,用现在的话说,大概就叫“老钱”。杨苡的父亲早亡,生母为妾,大母当家,家族内部的关系是保守且错综复杂的,按她的说法,自己初次读到巴金的《家》时惊为天人,觉得这怎么和自己的生活环境一模一样。少女时代的杨苡在新文化运动的熏陶中成长起来,念的是包容开放的教会女校,后又在富有传奇色彩的西南联大和中大求学。说是说100年,其实短短三四百页,也只刚刚从家族往事讲到抗战胜利那年而已。最后,一切被定格在那句——“流亡的日子总算结束了,生活也该安定下来了吧”。彼时的杨苡历经动荡,也不过才二十六七岁,一个已婚、已育但没有放弃学业的年轻女性,站在复员归家的甲板上迎接着风,迎接着未来。

据本书的作者,也即采访者和整理者俞斌所说,早在2010年,他就下定决心要为杨苡先生做一部口述史,可惜由于当事人对讲述中所涉及的种种人事的保护和顾虑,这个计划并没有顺利地推进下去。直到2019年,也就是杨苡先生跨入百岁高龄之时,她又主动提起了这桩未完成的心愿——所幸于此,我们这些“没见过世面”的年轻读者才得以窥探到另一个时空的“那些人,那些事”。

或许正是缘于这次的“放下”和“松口”,也感谢整理者的悉心保留,这部回忆录不但没有暮气沉沉的老者调性,反而拥有着异常鲜活的气息——杨苡在百岁后依然保持着高强度的记忆力,清晰的思路,当然,还有她携带一生的少女的天真和率性。由于她的阶层和经历,她所提及的同龄人,很多都曾是或将是中国近现代史上的大人物,他们就像一个圆上的各种散点,一片夜空里的无数星星,经由她的指认,以奇妙的方式彼此串联起来,构成更清晰、更具体的形状。而她特有的轻松活泼的语气,又使那些长存历史的名字显得真实且亲近。大胆点说,读这本书,有时就像在跟一位圈内人打听明星八卦,只不过娱乐明星与我们相隔的是空间距离,而出现在杨苡回忆录里的明星,则与我们隔着更缥缈的时间的距离。

然而,对她自己来说,在漫长的人生路上走得越久,就离过去的人和事越远;越远,也越像梦。这些细枝末节的讲述,既是历历在目的回溯,又像是脚踩云端的一场幻梦。

整本书里,我印象最深的是几个关于写信的片段。写信是她的年代里最普遍的交流方式,也被她长久地保留下来。杨苡从少女时代就很爱写信。不同的人,不同的处境,不同的故事,也有各自不同的被记住或遗忘的结局。

在中西女中读书时,杨苡养成了看好莱坞电影的爱好。当时她最喜欢的女演员是瑙玛·希拉,于是异想天开给对方写了封信,还真的寄了出去。

“有次看了她主演的电影后很激动,就写了一封很长的英文信。信里当然除了表达对她的仰慕、赞美她的演技之外,还说我爱我的国家,好莱坞电影里出现的中国人常常是丑化的,而她从不演这样的电影。我还说希望有一天能看到她演的《罗密欧与朱丽叶》,她演朱丽叶一定特别好。捎带着我还说,最好某某来演罗密欧。”

神奇的是,杨苡真的收到了对方的回信,一张六寸的签名照片。遭到同学质疑后,她还特意用唾沫验证了照片上的笔迹。两个陌生人,隔着年纪和文化,隔着太平洋,竟在一百年前有过这样一次真实的互动。有趣的是,后来好莱坞翻拍莎剧,瑙玛·希拉真的演了朱丽叶,杨苡说,“当然和我的建议没关系,但我还是很兴奋,像是预言成真似的。”

从中学起,杨苡就认识了巴金的大哥李尧林,也就是她口中的大李先生。大李先生在南开中学教书,为人低调,并不主动提及自己与巴金的关系。他学生的姐姐刚好是杨苡在中西女校的同学,两人就此认识,时常见面,也保持通信。后来杨苡把这些信编上号,放在一个漂亮的盒子里,带去了昆明。不同于与赵瑞蕻之间鲁莽懵懂的恋爱与婚姻,不同于与穆旦的相见恨晚的“友达以上”,大李先生在杨苡心中是一个崇高而珍贵的存在。因此这个名字始终贯穿了这本书,反复地提,坦荡地提,略带遗憾地提,小心翼翼,又落落大方。李尧林比杨苡年长很多,既是精神上的引路人,又是无话不说的知己。两人在彼此的生活轨迹里不断游移和拉扯,或许也有些错位,始终没走到一起。有一次,处于婚恋和战乱的双重漩涡里,杨苡以抱怨和怪罪的语气在写给大李先生的信里大肆发泄。“这封无理的信,我一想起就后悔,直到晚年都是如此,它肯定把大李先生惹怒了,他没有回信,而且自那以后就杳无音讯,连明信片也不回了。”再次辗转得到大李先生的消息,已经是他的亡故了。

经历多了,难免会忘掉一二,又由于一些意外猛地回想了起来——百岁老人的记忆常常如此。比如说起那段不如意的婚后生活,杨苡提到,在怀孕且独居的时候,一個叫范梦兰的同龄女性曾与她相互取暖。她们一起做饭、聊天,分开后仍保持通信。其中一封信,当时被发表在一位友人办的杂志上,标题引用了信里的一句原话《我在记忆的国土里漫游》,副标题是“一封信,给范兰”。对此,杨苡说:“一辈子经历的人和事太多了,如果不是有人找到这封信复印给我,好多事我都忘了,年纪大了,记忆衰退,甚至很熟的人,名字都想不起来。” 于是这封信辗转成了半个世纪前的注脚,提示着曾经的亲密和互助。这位女士后来去了哪儿,经历了什么,杨苡无从得知,也许在她心中,两人的关系被定格在那个遥远的危难时刻,不再变动。

俞斌在后记里也提到了杨苡对写信的珍视和推崇。他说:“杨苡先生的通信是主情的。她对现在的人不喜写信很是不解。我跟她说,现在有微信,太方便了。她不以为然,认定微信都是说事儿,而过去的人写信重点不是事情,而是感情。关于书信与微信的差异或者可商,说她那辈人写信都在谈感情,似也有以偏概全之嫌,但无疑道出了她的态度,即陷在具体的说事儿里,便落了下乘。”

我倒不觉得写信这件事可以按内容被分为上乘或下乘。信是无法被评估的。杨苡是个情感充沛的人,她的所思所想,她的低谷或闪光时刻,都被及时地记录和分享给当下最信任的人,这种意义上,写信塑造她,也延续着她自己。一百年的人和事,在她那里,也许正是一簇簇混沌的感情,像一团饱满的毛线团,被时间反复糅合在一起,解开时,又是另一番壮观的景象。

这本书是今年一月出版的,月底,杨苡先生就离世了。按墨西哥人的说法,一个人的死亡,是从所有人都忘记他开始的。所幸,回忆录里,杨苡从没有忘记那些短暂出现或长久停留在她生命里的人。同样的,读者也不会忘记这样一个鲜活的她。

编辑 张子乐

王占黑,写作者,已出版小说集《空响炮》《街道江湖》《小花旦》。

喜欢喝白开水,喜欢没事在街上走来走去,看来看去,接陌生人的话茬。坐下来的时候,喜欢认认真真想一点好像不必要认真去想的事儿。