锂离子电池负极活性材料改性方法综述

岳亮亮 吴建勋

【摘 要】锂离子电池具有小尺寸、轻量化、循环寿命长和环保等一系列优异特征,在电子、电气及新能源汽车领域获得了广泛应用。负极活性材料是锂离子电池的关键组件,决定了电池的电化学性能和安全性,因此业界对负极活性材料的研究开发从未停止。本文全面总结目前研究最多的5类负极活性材料优缺点,并着重阐述相应的电化学性能优化改性方法。

【关键词】锂离子电池;负极活性材料;电化学性能;改性方法

中图分类号:U463.633 文献标志码:A 文章編号:1003-8639( 2023 )05-0009-04

【Abstract】Lithium-ion battery have a series of excellent characteristics such as small size,light weight,long cycle life and environmental protection,and have been widely used in the fields of electronics,electrical and new energy vehicles. As a key component of lithium-ion battery,anode active materials determine the electrochemical performance and safety of the battery,so the research and development of anode active materials has never stopped. This paper comprehensively summarizes the advantages and disadvantages of the five most studied anode active materials,and focuses on the corresponding electrochemical performance optimization and modification methods.

【Key words】lithium-ion battery;anode active material;electrochemical performance;modification method

作者简介

岳亮亮(1984—),男,硕士,主要从事驱动系统整车集成相关研发工作;吴建勋(1996—),男,硕士,主要从事整车集成-驱动系统问题解决及研发工作。

随着全球经济与科技的快速发展,人类对能源的需求与日俱增。相比传统化石能源,锂离子电池因具有轻量化、高能量密度、高循环寿命以及绿色环保等优点被普遍应用于电子3C、储能系统及电动交通工具等领域。

锂离子电池的工作原理是通过锂离子在正负极间的可逆运动来实现充放电,主要有正极、负极、隔膜和电解液四大核心主材,其中负极包含集流体、粘结剂、导电剂和活性材料。负极活性材料的固有特性和形态决定了锂电池的整体性能,最初选用金属锂为负极,对电池进行充电时,锂负极容易形成枝晶,不断生长的枝晶最终会刺破隔膜,导致电池短路,引发安全事故。1980年Armand等人提出用嵌入化合物来取代锂的创新结构,通过锂离子的往复穿梭实现充放电功能[1]。自此以后,以日本为主的各国锂电池技术工作者接连推出了石墨及改性石墨等层状结构的碳基化合物,该类材料拥有杰出的锂离子嵌入/脱出能力和优异的导电性,但同时存在明显缺陷:①可逆容量发挥已逼近上限(372mAh/g);②锂离子脱嵌过程中体积变化大;③离子扩散速率低。这些问题在一定程度上限制了锂电池的能量密度、循环稳定性和倍率性能[2],因此,改造传统碳基化合物材料及开发高性能的新型负极活性材料势在必行。本文主要对锂电池负极材料在碳基化合物、硅基化合物、钛基化合物、合金材料及过渡金属化合物五大方向上的研究进展及相应的改性方法进行总结综述。

1 碳基化合物

碳基化合物是被最先应用于锂离子电池的负极活性材料,具有普适性、经济性和利于锂离子嵌入的层状结构等特性。根据其结构特征,碳基化合物分为易石墨化碳(软碳)、难石墨化碳(硬碳)和石墨3类。其中软碳和硬碳的主要区别是能否在2500℃以上的高温下被石墨化。

1.1 软碳

软碳一般有3种结构:无定形结构、石墨结构和湍层无序结构,其中锂嵌入量:无定形>石墨>湍层无序。软碳拥有小晶粒尺寸和低结晶度等特点,与电解液相容性好,但由于其输出电压较低且没有明显的放电平台,因此通常不直接作为负极活性材料,而是用来制造人造石墨,或者对合金材料和天然石墨进行包覆、掺杂等改性应用。

1.2 硬碳

硬碳的优点主要在放电容量、首次充放电效率及电位平稳性方面。常见的硬碳有树脂碳(如酚醛树脂和环氧树脂)、炭黑、生物质碳和有机聚合物热解碳等。硬碳循环性能稳定,近年来对硬碳的研究多聚焦于碳源选择和表面处理工艺等。Hou等人通过环保稻壳制备出多孔硬碳材料,其在0.2C的电流密度下循环100次后,充电比容量仍可达到679.9mAh·g-1 [3]。

1.3 石墨

石墨分为天然石墨和人造石墨。

天然石墨在自然界中有两种形态,一种是土状石墨又叫微晶石墨,另外一种是形似鱼鳞外表的鳞片石墨。微晶石墨的石墨化程度一般小于93%,且内含一定杂质及缺陷,被用作负极材料时往往可逆容量较低,通过表面包覆或复合的方法可对其进行改性。鳞片石墨结晶完整,片层结构单元化大,放电电位低且放电过程十分平稳,更适合作为锂电池负极活性材料。

人造石墨通常是由针状焦、碳纤维及中间相碳微球(MCMB)等软碳材料经过高温绝氧石墨化加工而成。人造石墨相较天然石墨而言,放电电容、充放电效率及平稳性能更加均衡,是目前国内用量最多的负极活性材料。研究表明,将石墨进行纳米化处理,能够有效提高锂电池容量和充放电性能,因为纳米材料可以缩短锂离子的运动路径,锂离子可以更快速地在其中进行嵌入和脱出,从而加快了锂电池充放电速度。同时,纳米材料拥有更高的表面张力和比表面积,进而拓宽了锂离子的存储空间,将石墨纳米化处理可衍生出不同维度的碳纳米材料。

2 硅基化合物

硅已被证明是极具潜力的新型锂离子电池负极活性材料。硅负极拥有众多优点:①自然界储量丰富(在地壳中含量仅次于排名第一的氧元素),成本低廉;②兼具超大的理论质量比容量(4200mAh/g)和体积比容量(9786mA·h/cm3);③低工作电压平台(<0.4V),足以抑制锂离子在充放电过程中析出并形成枝晶,保障了电池的安全性;④在低温下的性能表现优于石墨[4]。

2.1 硅负极的固有短板

1)体积效应问题,如图1所示,当锂离子在硅负极中进行嵌入或脱出时,每个硅原子都会捕获或失去4个锂原子,这将导致硅负极的体积发生剧烈的变化(Li4.4Si的体积膨胀率大于300%)。体积上的巨大变化会直接引发多种危害,包括硅颗粒的碎裂粉化、反复动态形成固体电解质界面(SEI)膜,导致锂大量损耗及活性材料与集流体间的电接触变差[5]。

2)硅负极的电子电导率(<10-3S/cm)和離子扩散系数(<10-13cm2/s)都很低,大大限制了锂离子的嵌入速率[6]。

2.2 硅负极的有效改性方法

针对硅负极的缺点,研究人员提出的有效改性方法,包括对硅进行纳米化和复合化处理等[7]。

1)硅纳米材料:当纳米结构尺寸低于临界值(如dSi<150nm)时,能够有效缓解体积膨胀带来的负面问题。纳米级尺寸意味着更短的电子和离子传输路径,有助于优化倍率性能,通过不同维度的设计有效抑制硅纳米材料体积效应,大幅改善循环稳定性,并且锂离子的传输效率大大提高,加快了电池的充放电速率。

2)硅基化合物:在(纳米)硅中引入另一材料进行复合化处理,可用的复合材料有金属/金属氧化物、导电聚合物和碳材料,其中以硅碳复合材料最为常见,碳材料既能在一定程度上吸收由硅体积变化产生的内应力,减少硅表面上的副反应,还可以显著提高硅负极的导电性能。

3 钛基化合物

钛基化合物是一种发展比较成熟的锂离子电池负极活性材料,包括二氧化钛和钛酸盐(钛酸锂、钛酸锌锂和钛酸铜锂等),其中钛酸锂已经实现商业化规模生产。与传统的碳材料相比,钛基化合物拥有两大突出的优势:①工作电位高(1.2~1.8V),因此可以直接避免固体电解质界面(SEI)膜(工作电位需<1.0V)和锂枝晶的形成,提高了充放电效率和安全性;②锂离子嵌入/脱出过程中的晶格应变小,保证出色的稳定性和循环寿命[8]。

3.1 二氧化钛

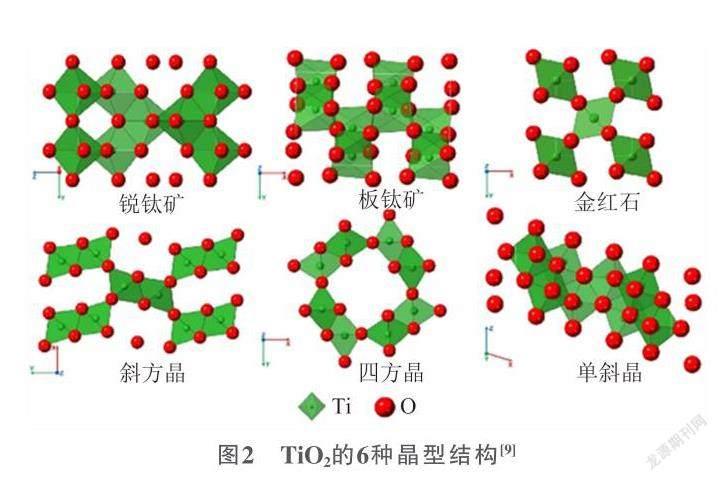

二氧化钛(TiO2)晶型众多,其中最常见的3种物相分别为四方晶系的金红石、锐钛矿和正交晶系的板钛矿。此外,研究人员通过钛基化合物水解或氧化的方式合成了3种亚稳相,即类青铜的单斜晶、类荷兰石的四方晶和类斜方猛矿的斜方晶,图2展示了这6种常见TiO2晶型的详细晶体结构[9]。在这些晶型中,高倍率和长循环寿命的锐钛矿和单斜晶在大中型储能市场具有巨大的应用潜力,但事实上,因受制于低的本征电子电导率和Li+扩散系数,这两种TiO2的实际比容量却不到理论容量的一半。为此,研究人员确定改善TiO2容量的方法有:①掺杂,与高导电组分复合或表面修饰以提高原有的电子传导速率;②纳米化,缩短锂离子扩散距离,提高扩散速率;③优化相结构[10]。Anh等实施了一组对比实验,他们在多元醇介质中采用低温溶剂热法分别制备了两种样品:未掺杂和掺杂2wt%钒的锐钛矿TiO2。由于V5+可以取代Ti4+,在TiO2晶格中会随之产生大量的Ti4+空穴,空穴浓度的增加有助于增强掺杂电极的导电性。因此掺杂样品的可逆比容量和倍率性能都要远高于未掺杂样品[11]。

3.2 钛酸锂

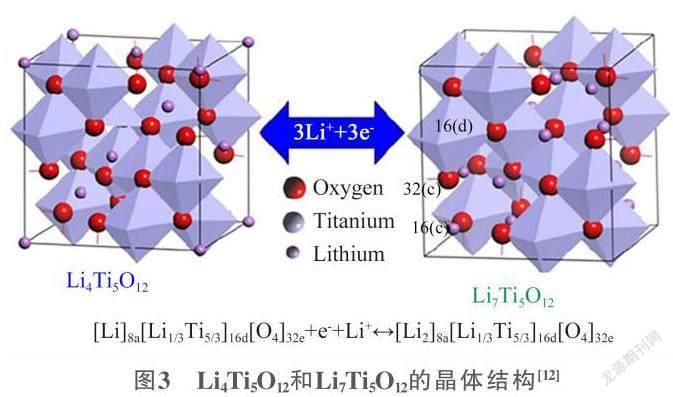

钛酸锂(Li4Ti5O12)是一种具有面心立方结构的尖晶石型白色粉末,放电后生成的岩盐相Li7Ti5O12与Li4Ti5O12具有相同的晶格对称性,如图3所示[12],放电前后晶格参数的整体变化量小于0.1%,稳定的电极结构和可忽略的体积变化决定了钛酸锂具有超凡的循环寿命。除此之外,Li4Ti5O12还拥有许多充满吸引力的特质:①较高的电极电位(1.55V)和平坦的充放电平台,保证了稳定的输出电压和高安全性;②具有三维扩散通道,锂离子扩散系数高,倍率性能好;③优异的高低温性能,工作温度范围可放宽[13]。然而,钛酸锂虽然可以将实际比容量发挥到最大,但理论比容量不到石墨的一半。利用离子掺杂、包覆和复合等方法进行改性可以有效改善钛酸锂比容量,如Deng等通过直接溶液合成的方法成功合成了掺杂高导电铜离子的Li4Ti5O12,掺杂Cu2+不仅可以产生大量氧空位以供多余的Li+储存,还能降低电荷转移电阻进而提高电子导电性。最终掺杂负极表现不俗,在1℃、2℃、5℃、10℃和20℃下的容量分别为216.4、206.4、195.1、184.5和173.3mAh/g,且在10℃下循环500次时容量为180.6mAh/g[14]。

4 合金材料

合金负极顾名思义就是通过锂和其他金属进行合金化/去合金化来实现锂离子转移的一种负极活性材料,目前已研究的合金化负极材料有Al、Sn、Mg、Ag、Sb等。前文提到石墨的一大弊端就是有限的理论比容量,而合金负极的应用可以弥补该缺陷,研究表明合金负极材料的比容量是碳材料的2~10倍,如Sn的理论比容量就达到了990mAh/g。同时其初始电压高,可以很好地改善因锂沉积引起的锂枝晶问题,合金负极还有加工工艺成熟、充放电能力强的优点。

但是合金负极材料也有不足之处,导电性较差且合金化后,LixM(M为金属元素)新相的形成会产生急剧的体积膨胀,这些问题会恶化电极的循环性能,导致首次循环中较大的不可逆损失和后续容量的快速衰减。从内部机理上分析主要与体积效应、SEI膜的累积增厚及低的Li+扩散速率相关。因此如何延长循环寿命和降低不可逆容量是合金材料需要解决的问题。近年来,研究者们陆续提出了许多行之有效的改性策略:掺杂第三组元、界面优化、表面修饰、合金纳米化及与碳材料复合等。Kim等首次利用快速共电沉积技术顺利合成了非晶Sn-Ni岛,并将其应用于锂离子电池负极。增加的第三组元,即惰性镍,能够很好地缓冲循环过程中Sn的体积膨胀,大幅提高了非晶Sn-Ni负极的循环性能[15]。

5 过渡金属化合物

目前负极活性材料根据反应机制可分为3种类型:第1种嵌入型材料,如前文介绍的碳基化合物和钛基化合物,第2种合金化材料,如硅基化合物和合金材料,第3种转化型材料,理论上是指依靠过渡金属阳离子与锂离子之间的可逆置换反应来储存大量的锂,即过渡金属化合物。过渡金属化合物拥有比合金材料更低的生产成本和比嵌入型材料更高的比容量及安全性,因此是未来最有希望成为市场主流的负极活性材料。下文主要介绍目前研究较多的几类过渡金属化合物。

5.1 过渡金属氧化物

过渡金属氧化物MOx(M为Fe、Co、Ni、Cu、Zn等)的优点包括低制造成本、高功率密度、高理论比容量(>600 mAh/g)及环境友好等。以Fe2O3/Fe3O4为例,它们不仅资源丰富,理论比容量更是能達到石墨的2~3倍,并且易于回收管理。但存在较低的电导率、循环稳定性差和较大的体积膨胀等缺点,目前采取两种改性方法:①调控形貌尺寸,纳米化或多孔结构;②复合化,或是两种方法的结合。Huang等采用两步法制备了核壳结构碳包覆Fe3O4纳米颗粒,碳层在Fe3O4纳米颗粒表面呈连续均匀分布,将其作为负极显示出很好的容量保持率。在0.5C下具有1546mAh/g的高初始放电容量和约800mAh/g的稳定放电容量,且经过100次循环后没有明显的容量衰减[16]。

5.2 过渡金属硫化物

过渡金属硫化物主要有硫化铜、硫化钼、硫化钴和硫化铁等。与石墨负极相比,过渡金属硫化物(MSx)的电压平台通常在1.0V以上,可以有效避免锂枝晶的形成,增加了电池的安全性。不过,由于大体积变化导致的MSx电极粉化脱离、与电解质的副反应以及较差的电导率问题依然存在,改性方法包括纳米化、复合化和表面处理(在表层涂覆高导电性材料如聚苯胺、石墨烯等)。Cao等使用氮化碳纳米管为模板原位生长出极薄的MoS2纳米片,在剥离氮化碳纳米管后便可获得具有均匀管状结构的MoS2纳米管,此结构可以缩短离子运动路径并承载一定的体积变化。MoS2纳米管展现出长循环寿命和稳定的循环性能,在0.1Ag-1下循环100次后的放电容量为143mAh/g[17]。

5.3 过渡金属磷化物

过渡金属磷化物(MPx)因其优异的热稳定性、独特的结构性质、出色的理论比容量和安全性而广受关注,重要的磷化物包括镍、钴、铜、铁、铝磷化物。磷化铝是目前所有磷化物中表现最为亮眼的材料,因为在可使用的过渡金属元素中,Al的性能十分均衡,一方面在充放电过程中体积变化较小,另一方面电导率高,电位平台低。除了材料选择外,还可以利用许多有效的改性方法比如掺杂、纳米化和与碳材料复合等。Cui等人首次报道了CoP作为锂电池负极活性材料的电化学研究,他们利用脉冲激光沉积技术成功制备出纳米晶CoP薄膜,研究结果发现CoP负极在0.1~3.0V之间的前25次循环中,其最大放电容量区间为788~1055.7mAh/g,CoP负极的可逆性非常好[18]。

6 结论

在先进科技和相关政策的引领和推动下,随着消费电子产品如手机、笔记本电脑等设备的普及,新能源汽车保有量快速增长,锂离子电池与人类日常生活息息相关。负极活性材料是直接影响锂离子电池容量、循环和倍率等各项性能的关键组件。传统石墨负极的容量已无法满足未来更高能量密度和更长循环寿命锂离子电池的需求,本文全面归纳了目前有潜力与石墨进行竞争的五大负极活性材料,分别是碳基化合物、硅基化合物、钛基化合物、合金材料和过渡金属化合物。每一种类别的负极材料都有各自的优缺点,但通过有效的改性方法如纳米化、复合化、掺杂及表面处理等可以弥补自身的劣势。相信在不远的将来,通过这些改性手段的辅助,锂离子电池负极活性材料的选择空间定会大大增加,锂离子电池的前景也会更加光明。

参考文献:

[1] Murphy,D.W.Materials for advanced batteries[M].

[2] Peng L,Hum K,Seung-Taek M,etal. Diverting Exploration of Silicon Anode into Practical Way:A Review Focused on Silicon-Graphite Composite for Lithium Ion Batteries[J]. Energy Storage Materials,2020.

[3] Hou J Z,Mao X Y,Wang J Y,etal. Preparation of rice husk-derived porous hard carbon:A self-template method for biomass anode material used for high-performance lithium-ion battery[J]. Chemical Physics,2021.

[4] Nulu A,Nulu V,Sohn K Y. Influence of Transition Metal Doping on Nano Silicon Anodes for Li-ion Energy Storage Applications[J]. Journal of Alloys and Compounds,2022.

[5] Zhang L,Al-Mamun M,Wang L,etal. The typical structural evolution of silicon anode[J]. Cell Reports Physical Science,2022.

[6] Salah M,Hall C,Murphy P,etal. Doped and reactive silicon thin film anodes for lithium ion batteries:A review[J]. Journal of Power Sources,2021,506(2):230194.

[7] 韩慕瑶,赵丽娜,孙洁. 硅及硅基负极材料的研究进展[J]. 高等学校化学学报,2021,42(12):14.

[8] Zhou C A,Yao Z J,Xia X H,etal. Low-strain titanium-based oxide electrodes for electrochemical energy storage devices:design,modification and application[J]. Materials Today Nano,2020.

[9] Liang S Z,Wang X Y,Cheng Y J,etal. Anatase titanium dioxide as rechargeable ion battery electrode-A chronological review[J]. Energy Storage Materials,2021.

[10] Opra D P,Gnedenkov S V,Sinebryukhov S L. Recent efforts in design of TiO2(B) anodes for high-rate lithium-ion batteries:A review[J]. Journal of power sources,2019,442(1):227225.1-227225.26.

[11] Anh L T,Rai A K,Thi T V,etal. Improving the electrochemical performance of anatase titanium dioxide by vanadium doping as an anode material for lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources,2013,243(Complete):891-898.

[12] Yi T F,Liu H P,Zhu Y R,etal. Improving the high rate performance of Li4Ti5O12 through divalent zinc substitution[J]. Journal of Power Sources,2012,215(Oct.1):258-265.

[13] Yan H,Zhang D,Qi L,etal. A review of Spinel Lithium Titanate(Li4Ti5O12)as Electrode Material for Advanced Energy Storage Devices[J]. Ceramics International,2020.

[14] Deng X Q,Li W R,Zhu M H,et al. Synthesis of Cu-doped Li4Ti5O12 anode materials with a porous structure for advanced electrochemical energy storage:Lithium-ion batteries[J]. Solid State Ionics,364.

[15] Kim R H,Choi D,Shin K Y,etal. Amorphous Sn-Ni Islets with High Structural Integrity as an Anode Material for Lithium-ion Storage[J]. Journal of Alloys and Compounds,2021:160416.

[16] Huang Y D,Dong Z F,Jia D Z,etal. Preparation and characterization of core-shell structure Fe3O4 / C nanoparticles with unique stability and high electrochemical performance for lithium-ion battery anode material[J]. Electrochimica Acta,2011,56(25):9233-9239.

[17] Cao M J,Feng Y,Zhang P C,etal. Synthesis of MoS2 nanotube using a sacrificial template method as advanced anode material for lithium-ion batteries[J]. Journal of Alloys and Compounds,2022.

[18] Cui Y H,Xue M Z,Fu Z W,etal. Nanocrystalline CoP thin film as a new anode material for lithium-ion battery[J]. Journal of Alloys & Compounds,2013,555:283-290.

(編辑 杨 景)