基于专利IPC 共现分析的我国海水源热泵技术发展态势

赵 磊 李 鹏 李培根

(1.济宁市科学技术情报研究所 济宁 272000;2.山东纳鑫新能源有限公司 济宁 272000)

0 引言

国际可再生能源署(IRENA)报告指出“供热和制冷需求约占全球能源消耗的一半,而这些能源大多来自化石燃料或生物质能的低效利用”实现“零碳”目标就要加速供热制冷脱碳,热泵技术正成为重要参与者。对于热泵设备,热源的特性至关重要。海水温度全年相对稳定、热容量高、不同深度拥有不同的温差,为热泵提供了更高的加热因子。据统计全球约40%的人口居住在沿海地区,70%的经济活动发生在沿海地区[1]。海水源热泵作为近海可再生能源利用的重要技术,势必在全球能源转型中发挥重要作用。

通过对国内文献梳理发现,针对海水源热泵技术的研究成果多是工程实例或基于文献的,专利信息分析的文献较少。专利作为技术信息的有效载体,囊括了全球90%以上的最新技术情报[2],已成为评估技术变革和预测新兴技术轨迹战略工具。此外,当创新周期变得更加复杂和更短以及市场需要快速响应时,专利数据的分析更为重要[3]。本文通过1999-2021 年我国海水源热泵技术专利信息,以定量视角分析追踪海水源热泵技术发展的关键特征和趋势,填补研究空白,以期为企业、行业及政府管理决策提供有价值的情报信息。

1 数据来源与分析方法

1.1 数据来源

文章数据采用“万象云”专利搜索引擎,以“海水”、“热泵”、“冷水机”、“冷热水机组”等关键词,结合密切相关国际专利分类(IPC)代码,构建检索策略(((Q1 AND(Q2 ORQ3))AND(Q4 ORQ5))NOTQ6),其中Q1、Q2、Q3 是关键词组合,Q4、Q5 为相关IPC,Q6 用于数据清洗。检索后进一步人工剔除噪音数据。专利数据检索范围限定为国内发明专利。由于专利数据文献收录具有一定的滞后性,为保证分析数据完整有效,数据截取到2021 年底,共获得382 条专利信息。

1.2 分析方法

专利具有结构化和非结构化数据特征,借用分析工具能更好地理解关键信息[4]。我们通过定量分析法、典型调查法等查看海水源热泵技术领域发展脉络、主要研究方向、申请人技术布局等。特别是使用文献计量的方法,借助BibExcel、VOSviewer工具软件,对国际专利分类(IPC)代码分成两个时间段构建共现网络和可视化图谱,通过整体和前后对比直观分析技术融合和发展态势。

2 结果分析

2.1 年度申请趋势

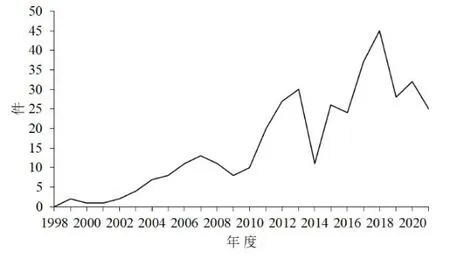

专利年度申请趋势可在一定程度上反映本领域的研究发展状况,从宏观层面把握目标技术的发展态势。由图1 可见,海水源热泵专利申请趋势大致可以划分为三个阶段。缓慢发展期(1999-2009年),期间有了少量专利申请,并逐步缓慢增长,2007 年之后受全球金融危机影响,连续两年下滑;第一次快速增长期(2010-2013 年),自2010 年以来该领域的专利申请活动显著增加。2013 达到一个峰值,数量是2010 年的3 倍;第二次快速增长期(2014-2018 年),自2014 年开始快速下探,经过回升、调整后,2016 年至2018 年连续三年快速增长。并达到了第二个峰值,相较2013 年第一个顶峰,申请数量又增加了50%。

图1 年度申请趋势Fig.1 Annual application trend

海水源热泵专利申请量与市场活动相呼应。2001 年以后,在城市化和经济快速增长诸多因素推动下,我国空调市场发展迅速,热泵行业已经由导入期转入成长期[5]。在经过几年的市场培育后,自2005 年开始热泵市场持续了近8 年的高速增长,对应了海水源热泵专利申请的第一次的快速增长阶段。2016 年随着“煤改清洁能源”政策实施,空气源热泵市场呈爆发式增长态势[6]。海水源热泵市场扩大的同时,专利申请量也在2018 年达到新高。近年来,受经济发展及优化专利申请结构政策等因素影响,海水源热泵专利申请数量有所下滑。

2.2 技术融合聚焦主题

目前全球发明和实用新型专利普遍采用国际专利分类(IPC)对其进行标识,通过对IPC 分析能够了解该领域的技术构成及研发重点。随着技术和社会日益复杂,许多领域正在发生技术融合,具有多个IPC 且授予不同部分的专利可被视为由跨领域技术组成的专利[7]。本文对专利全部IPC 分类号进行归纳以观察技术融合中突显的主要技术主题。本次检索共获得976 个分类号,按大组进行统计后,排名前10 的如表1 所示。

表1 TOP10 技术聚集主题Table 1 Top10 technology aggregation theme

2.3 申请人及主要技术布局

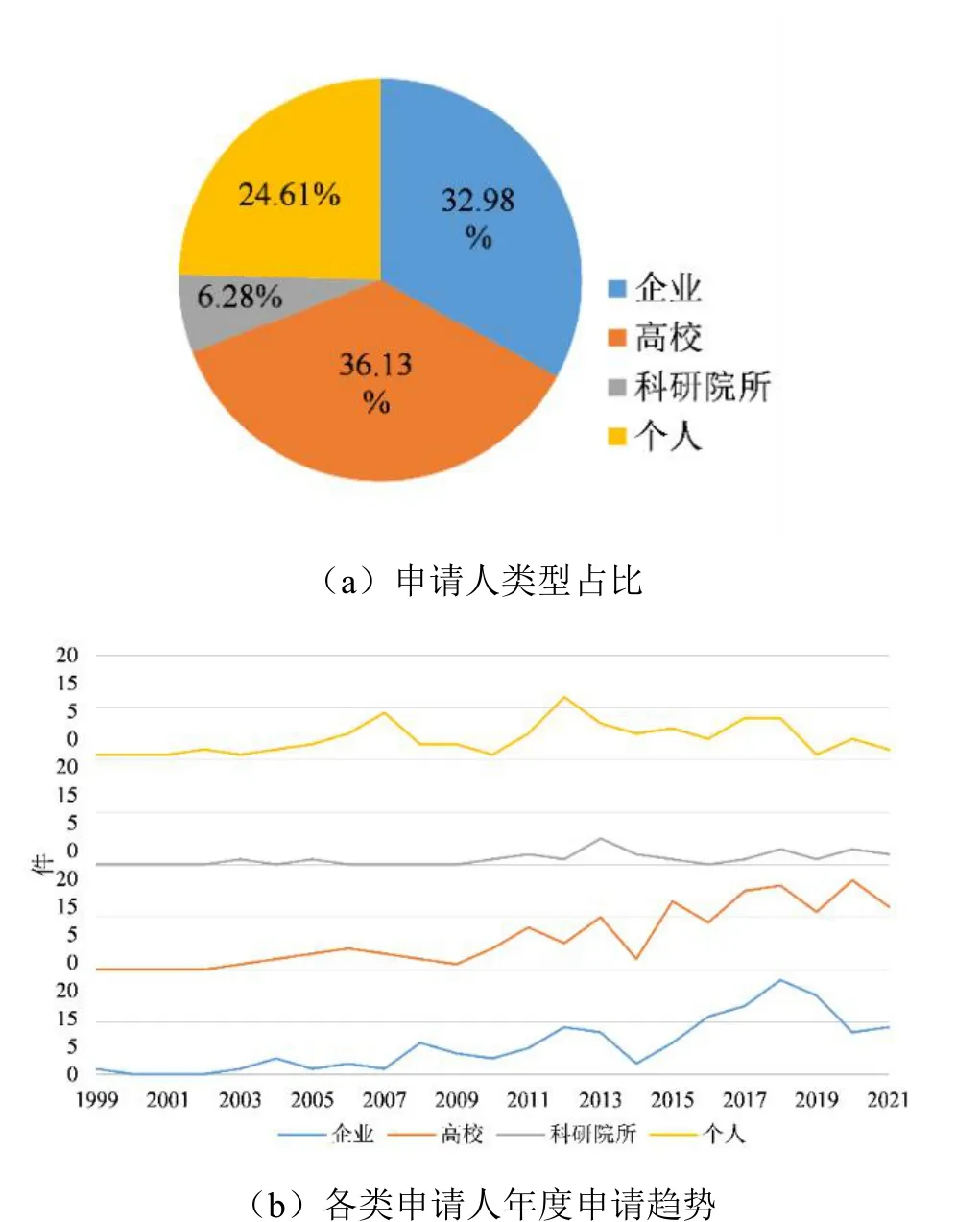

通过不同研发实体的专利申请变化,有利于更加准确、清晰地判断相应领域的技术成熟水平[8]。从申请人类型来讲,高校和科研院所申请量居多时,该领域技术还在创新与完善之中,应用研发势头强劲。当企业申请量居多时,主导技术趋于稳定。图2(a)为全部申请人类型占比,海水源热泵专利申请人高校、科研院所两者的申请量占42%,企业占33%,个人申请为25%。图2(b)为各类申请人的年度申请趋势,科研院所对于海水源热泵的关注度较低;个人在前期的申请数量大于其他申请人,后期逐渐下降;2007 年后,企业和高校两类申请人的申请数量不断增加,两者趋势较为接近。总体看来,现阶段海水源热泵技术趋于成熟,产业化程度和市场应用有较大提高。同时,研发创新动能未减仍处在上升趋势。

图2 各类申请人占比及申请趋势Fig.2 Proportion of various applicants and application trend

一般来说,发明过程的产生是由少数贡献者推动的,他们被称为“技术主导者”,他们了解某个领域的基本技术,旨在推动创新[9]。以专利数量对申请人进行排名,并对排名靠前的申请人专利技术布局进行分析,进一步了解主要申请人的专利成果和行业中技术优势方向。图3 纵轴列出专利申请数量前10 个申请人,横轴显示数量前10 个IPC 大组代码,气泡的大小表示该IPC 大组中小组总量。由图可知,C02F1、C02F103 是重点技术领域,主要申请人中除青岛理工大学、大连葆光节能空调设备厂外均申请过所属专利。从申请人的角度来看,江苏科技大学涉及技术领域最多共有7 个类别,其次是大连理工涉及6 个类别。而作为主要申请人中唯一的企业,大连葆光节能空调设备厂侧重于F24D3(热水集中供暖系统)技术领域。

图3 主要申请人IPC 布局Fig.3 Main applicant IPC layout

2.4 IPC 共现网络演化分析

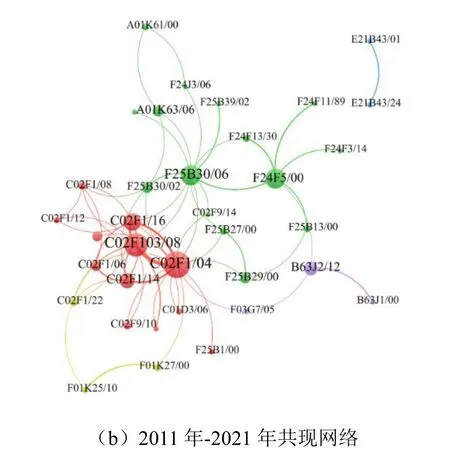

基于专利的技术领域共现,运用社会网络分析等方法可以揭示特定技术的演化路径[10]。在多项研究中,通过国际专利分类(IPC)代码进行共类分析并结合可视化网络是分析复杂技术关系的有效手段[11]。IPC 的特点之一是它具有层次化的技术结构。使用最低的索引级别能够更全面地检查知识交互动态的模式,并能够突出跨学科的知识结构[12]。本研究中,我们使用VOSviewer 等文献计量分析工具,对专利IPC 小组代码生成共现网络并图谱呈现。并以2010 年为界构建两个时间段的IPC 共现网络。通过集群和时间对比解释IPC 之间的良好关系、技术融合及演进趋势等。图4 中每个节点代表1 个IPC 小组,节点越大出现的频次越高;节点之间的连线代表共现频次,连线越粗共现频次越高;节点之间的距离代表IPC 之间的关系,距离越短相似性越高。

图4 IPC 共现网络Fig.4 IPC co-occurrence network

由图4 对比可见,以C02F103/08(海水,例如为脱盐)、F25B30/06(以低势热源为特征的)、F24F5/00(不包含在F24F1/00 或F24F3/00 组中的空气调节系统或设备)三个关键节点为核心构建了共现网络图。随着时间推移和专利数量的增加,网络密度不断增强,各技术领域间连通性更好呈现,有更多新技术参与其中交叉融合,应用场景不断拓展。为了更好的了解技术发展趋势,我们对图中几个集群进行更细粒度的分析。

集群1:反映在海水淡化应用上,主要集中在C02F 小类(水、废水、污水或污泥的处理)。2011年前热泵在海水淡化应用主要反映在C02F1/04(蒸馏或蒸发)、C02F1/06(闪蒸发)、C02F1/44(渗析法、渗透法或反渗透法)上。近年来,热泵技术在C02F1/12(喷雾蒸发)、C02F1/08(薄膜蒸发)、C02F1/22(冷冻法)等海水淡化应用研究上逐渐增多。

本集群专利申请人高校和科研院所占61.1%,南京航空航天大学、集美大学、天津大学、西安交通大学、浙江大学、中国电子工程设计院、天津海水淡化与综合利用研究所等均有多项申请。集群专利围绕多级闪蒸、低温多效蒸馏、膜蒸馏、冷冻法等不同海水淡化方式,以降低能耗提高淡水生产率为目的,优化热泵循环形式、海淡水及蒸汽路径、冷凝器蒸发器等组件匹配方式等开展了大量研究。如“一种带梯级预热的热泵式海水淡化装置及其控制方法”(CN201510937877.8)通过初级、次级预热器对海水的梯级预热,提高系统的热量利用率;“一种高温高效的多效蒸馏海水淡化装置及方法”(CN201310164973.4)通过提升热驱动或功驱动系统设计,提高热泵的温升范围或改进海水淡化系统性能。同时,有不少专利关注热泵技术与其它能源的耦合运用提高能效。如C02F1/14(利用太阳能)、C02F1/16(利用其他工艺中的废热)及“水电联产”、“冷热联供”等。

集群2:专注于海水源热泵机组系统及核心部件,主要集中在F25B 小类(制冷机,制冷设备或系统;加热和制冷的联合系统;热泵系统)和F24F小类(空气调节、空气增湿、通风、空气流作为屏蔽的应用)。

1999-2010 年间,属于国内海水源热泵机组的雏形期,专利内容多聚焦于系统设计创新上,如“利用海水换热的中央空调系统”(CN99120406.9)、“海水源热泵机组”(CN200410035421.4)、“用于中央空调的低温海水冷却系统”(CN201010603212.0)等。在系统设计中侧重于海水换热器、取水管网、防腐、防堵等。换热方式上有直入式系统与二次换热式系统[13],对于不同的换热方式在换热器上提出了“干式”、“满液式蒸发器”、“水冷壳管式冷凝器”以及末端“塑料管束”、“盘管”、“抛管式”换热等。取水方式上有“竖井”、“沉箱”、“沙滩过滤”等方法。在防腐上提出了白铜、铝青铜、铝黄铜、海军铜、镍白铜、钛合金、特种不锈钢、锌等不同材质。2011-2021 年期间,F24D3/18(热水集中供暖系统、采用热泵的)与F25B29/00(加热和制冷组合系统)领域的研究明显增多,分别占到该时期专利总量的12.1%和10.8%,说明海水源热泵在集中供暖制冷、热水供应方面的技术应用不断增多。该阶段增加了“板式换热器”、“毛细管”、“沙滩埋管”等换热方式。换热器结构上也不断进行优化和改进,如“一种曲流式海水源热泵机组用热能疏导换热器及使用方法”(CN201710393641.1)、“一种不等间距管束海水源热泵换热器”(CN201810909976.9)等。在多品类能源联供上,除“乏汽余热高效回收”、“风力磁涡流”等研究为新增外。热泵与太阳能技术组合一直贯穿其中,C02F1/14(利用太阳能)占到全部专利的4.4%。同时,在机组联供、蓄能、大温差方面也有涉及。

集群3:侧重于船用空调和陆基海水养殖应用。共现网络除了较为集中的技术集群外,还有一些较高凝聚性的子群集。本研究选择A01K61(水生动物的养殖)、B63J2(通风、加热、冷却或空气调节设备的配置)进行分析,主要是热泵在海水陆基养殖和船用空调技术领域运用。

热泵在海水养殖应用表现在养殖尾水(循环水)的净化处理和余热回收。不同的换热方式,“用于控制养殖池温度恒定的水环热泵装置”(CN201110033861.6),通过两个换热器实现换热介质与新鲜海水和排出海水之间的热量交换。而“海水源热泵生态养殖系统”(CN201510029195.7),则通过换热器将排放的尾水余热对输送进来的新鲜海水进行升温。尾水净化处理方面,“一种海水循环水养殖的水处理装置”(CN202110150708.5)、“一种分散式循环水工厂化智能化的海水养殖装置”(CN202011537190.2)等将热泵温控与水质监测、净化消菌、生物生化等功能进行整体规划设计。热泵水温精确控制也是重点技术领域。“海水养殖池水回流处理中的控温装置”(CN201310029461.7)提出通过PLC 中央处理器对水源热泵、热源支电磁阀、换热泵进行集中管理。“一 种 海 水 养 殖 自 动 控 制 系 统 ”(CN201710152711.4)则通过温度传感器、PH 值传感器、水位传感器、溶氧传感器形成自动控制中心。“一种海水养殖的智能供暖控制系统”(CN201811129658.7)通过智能控制系统计算养殖池中需要的热量,再利用回水温度、流量等,实时梯级调节能量品位的输出。

较传统船用风冷式空调系统,海水源热泵在船用空调系统的应用极大程度的提高了系统的能效性[14]。船用空调系统一般包括海水源热泵系统、船舶余热系统、海水淡化系统、海水供给系统。图中节点主要涉及B63J2(通风、加热、冷却或空气调节设备的配置)、B63J1(制淡水设备的配置)、F28D7(用于两种热交换介质的固定管状通道组件的热交换装置)及F01K27(将热能或流体能转变为机械能的装置)等。船用空调废热回收系统也是研究重点之一。根据不同的船舶类型各专利提出了不同的方式。如“余热回收式分布式能源与海水源热泵耦合系统”(CN201220622911.4),对燃气轮机船舶,提出将产生的烟气进入到余热锅炉中,冷凝换热器和吸收式热泵分别吸收余热锅炉排放出的烟气和高温蒸汽;“一种船用海水源热泵空调系统及其控制方法”(CN201410532794.6),对内燃机船舶,提出可利用热源由海水、缸套冷却水和柴油机排气余热串联构成。“一种LNG 供气系统冷能梯级利用系统及能量管理方法”(CN201910559242.7),提供了LNG 储存、冷能发电、间接冷冻法海水淡化、冷库、空调的多系统综合利用方法。由此可见,针对船舶航行范围广、海水及气候温差跨度大特点,以及对淡水、电力等能源多样性需求的实际问题,相关专利对船舶热泵在冷、热、电、淡四联应用及效率提升等方面的均有研究。

3 结论

本文系统梳理了海水源热泵专利信息,通过定量分析等方法查看海水源热泵年度申请趋势、技术融合聚焦主题、主要申请人技术布局。并利用文献计量的方法构建IPC 共现网络和可视化图谱,通过对比分析查看技术发展趋势。本研究结果显示:

(1)我国海水源热泵专利申请数量经历了缓慢增长、波动上升、快速增加几个阶段。近年来在全球能源转型的背景下,海水源热泵技术的专利活动显著增加,研究热度持续攀升。特别是在我国能源战略转型政策引导支持下,热泵市场快速发展在一定程度促进了专利活动。

(2)海水源热泵专利聚焦于换热器、取水、防腐、防堵、精准控温等实际运用创新上。并体现出明显的跨学科特征,热泵与工程、物理、材料、化学、电子信息等学科交叉,技术融合是海水源热泵创新发展的有效路径。

(3)随着热泵应用技术不断发展,海水源热泵应用场景广阔。在海水淡化、船用空调、陆基海水养殖、区域供暖制冷等领域技术相对成熟。

(4)海水源热泵注重多能量优化技术,提高能源效率。特别是与太阳能及余热回收等系统的耦合应用上。