郭明:朽木成画 传承匠心

王小静

一块普通的树皮,经过他的手,可以化腐朽为神奇,他利用树皮所具有的天然纹理和颜色,经堆积创意巧妙组合粘贴出的各类半浮雕式图画,把一张张平實的树皮变成了立体的山河。前几天,记者在交口县桃红坡镇的石疙瘩村见到了郭氏树皮画非遗传承人郭明。郭明从小兴趣广泛,爱好美术,除了树皮画以外,他还热衷民间艺术,题匾额、做根雕、搞影视等都不在话下,是大家公认的能工巧匠。

交口郭氏树皮画产生于清乾隆末年,距今已有200多年历史。交口县是黄河流域古代文明的重要发祥地,境内群山连绵、森林广袤、树种繁多,为制作树皮画提供了得天独厚的优势,加之本地气候寒凉,不适合传统农作物种植,过去当地居民一直生活贫困,只能靠一双勤劳的双手就地取材,用桦树皮加工成水桶、食盒、烟灰缸等器物供生活所用,有时也捡拾一些老朽的树皮制作成画,变废为宝,作装点居舍美化生活环境之用。郭明是在学习掌握先辈们流传下来的传统技法的基础上,又不断融入了现代人的审美需求,并结合自身擅长的书法、绘画手艺和当地剪纸、面塑等民俗文化中的精髓,经反复探索实践,最终创新传承发展至今。

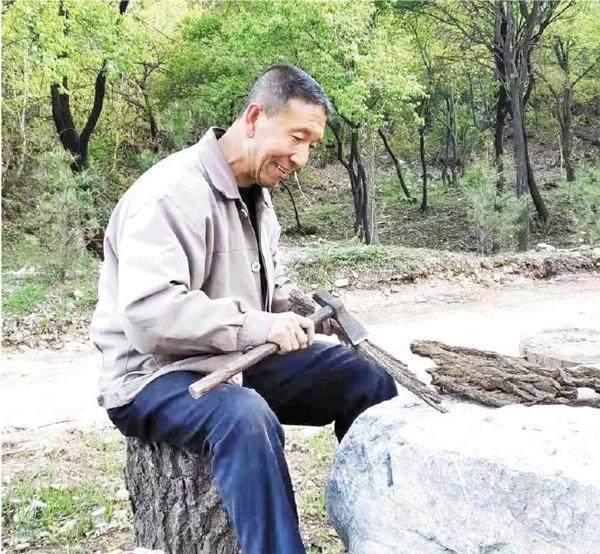

做树皮画的第一步就是进山捡拾树皮。为了做到绿色环保,除了具有韧性的桦树皮可以在每年六月剥一些外(此时此举利于桦树生长),其余所用的树皮材料都是捡拾的脱落于树根底部的老树皮。“山里的路崎岖不平,摔跤是常有的事,遇到冬季下雪,有时冻得腿脚都僵了。碰破头、扭伤脚是家常便饭,但当自己终于捡拾到一些中意的树皮,沮丧马上又被想象中的锦绣山河冲淡了。”郭明说道。

树皮捡回来就可以进行树皮画制作的第二步——分类整理了。整理树皮的过程,也是个精细活儿,要根据不同树皮的不同特性,比如弹性、形状、色泽和纹理,再结合自身的艺术审美和想象,进行分类整理 ,这个在外人看来又脏又累的活,却经常让郭明废寝忘食,乐此不疲。整理好的树皮还要进行第三步的防腐压平处理。由于脱落的老树皮会有蛀虫腐蚀部分,需要先用小铲子刮掉腐蚀废弃的部分,再经过蒸煮、暴晒、压平定型以后,才能保证制作出来的树皮画不变形、不掉色。第四步就是选皮量材。这个过程体现了树皮画的核心理念,依树皮本身的色泽、形状、纹理,量皮作画,选皮制景。第五步是设计构思,郭明说:“设计构思一般有两种情况,一种是主题相形,即根据自己预先想好的主题寻找合适的树皮材料作画;另一种是看皮制画,就是根据树皮的特征去确定主题,有时一些不起眼的树皮也会产生意想不到的效果。”这一步充分展示设计者精巧的构思和审美情趣的高低,对画作水平高低起决定性作用。

第六步剪、摆、堆、拼和第七步刻烙画染,是制作树皮画的核心技艺环节,先在一个背景材料上画好自己设计出来的图案,然后选择合适的树皮去拼凑,还要对一些特殊部位做特殊加工,形成大致的图样主体框架,这一步精细的做工,如果一不留神也是“伤痕累累”,他手上的一道道口子就是一不留神留下的辛苦见证。进入第九步点缀修饰的主要目的是,使图样更加丰富,细节更加生动。主要采用一些云雾、花草等来进行烘托点缀,力求呈现出厚重、立体、古朴、自然的效果。树皮画的最后一步就是装框成品,就像国画中的装裱一样,俗话说“三分画七分裱”,根据画作主题制作好的边框,能为整幅画起到锦上添花的作用,提升画作的整体艺术效果。

世界上没有两片完全相同的树叶,树皮和树叶一样各具情态,也可以说世界上没有两块完全相同的树皮。那些老朽脱落的树皮和地面上的其他景物一样,具有自然美的形态,蕴藏着生命的内在活力,它一旦被艺术家发现,便以“似是而非”“似像非像”的艺术形象,赋予它新的生命,使其变废为宝,化腐朽为神奇,成为树皮画艺术。树皮画艺术是发现自然美而又显示创造性加工的绘画艺术,可以说“三分人工,七分天成”,制作成功的画作栩栩如生,浑然天成,是一种“天人合一”“与天同创”的艺术,具有天然情趣。这就使树皮画具备了取料于自然、匠心独运、一法一景的特点。

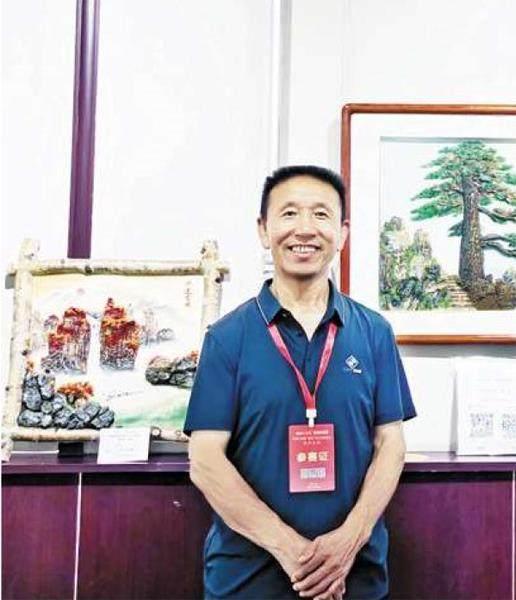

交口郭氏树皮画经过几代手艺人的不懈努力,现已形成一种“非遗+文创,传统+创新”,符合现代审美理念,别具特色的工艺画。2022年,经专家评审,政府批准列入吕梁市第12批非物质文化遗产保护项目中。同年,郭明创作的树皮画《万里长城》和《黄河魂》在吕梁市乡土文化能人艺人技艺大赛中荣获二等奖,同年参加全省大决赛获得优秀奖,另有《荆彩长江》获得湖北省文化创意作品大赛三等奖,订制的《踏遍青山》被中国地质大学校史馆永久收藏。

“文化的保护和传承人人有责,绝不能让老祖宗的技艺断在我们这代人手里。”也正是由于郭明等人的努力,树皮画工艺从几近失落的边缘重焕生机。不过,目前文化传承断代的现实问题却让郭明心存顾虑。“现在肯静下心来作画的年轻人很少,而非物质文化遗产的传承单靠我们这群上年纪的人是远远不够的!我们的队伍需要更多年轻人参与进来,他们才应该是树皮画工艺传承的主力军。”郭明向记者表达了心底对于传统手工艺传承的期待。

本文图片由受访者提供