中国古代厕神的汇总与流变

杨海平

(上海复旦大学,上海 200433)

一、唐前及唐代厕神汇总

唐前及唐代厕神数量众多、形象各异,各形象间既有差异,又有相互交融的地方。历来学者采取的分类汇总的方式差别较大,此处选取的角度是从厕神的善恶属性与三种能力出发进行划分,即“助人升官发财”“预知、占卜及保佑”和“取人性命”,而类似《酉阳杂俎·诺臯记上》中名为顼天竺的厕鬼等未涉及善恶、能力的中性厕神,在此就不纳入讨论范围了。善神具有的两种能力一般需要通过人的祭拜祈福仪式发挥作用,如投掷财物、设置酒果、抄写诵读《金刚经》等,祭拜厕神是当时百姓日常生活的一部分,唐宋以来“迎紫姑”渐渐成为民间祭厕神仪式的典型代表。

表1 厕神的属性与三种能力分析

(一)倚衣

这一说法最早见于《玉烛宝典》引《白泽图》云:“厕神名倚衣。”[1]叙述简略,只交代了厕神的姓名。《法苑珠林》也转引了《白泽图》的说法:“厠之精名曰倚衣,青衣持白杖。知其名呼之者除,不知其名则死。”[2]所录更加详细,交代了倚衣的衣着、恶神职能及驱除方式。可以看出,青衣的形象与郭登“蓬头青衣”类似,但无法判断性别,点出厕神取人性命的职能,虽然没有具体说明杀人方式,但人可以通过呼名驱逐来自救,说明倚衣本质上是怕人的,致人死亡的方式应该与郭登“阴气侵阳致病”相近,而非绞杀之类。

《白泽图》现已亡佚,其作者和成书年代都不可考,《云笈七签》载有黄帝令白泽图写天下鬼神的传说:“因问天下鬼神之事,自古精气爲物、游魂爲变者,凡万一千五百二十种,白泽言之,帝令以图写之,以示天下。”[3]魏晋南北朝时期,《白泽图》已经广为流传并出现了续写,厕神为倚衣或卑的传说由来已久,《抱朴子》证实此书内容为记录鬼神:“及《白泽图》《九鼎记》,则衆鬼自却。”[4]《南史》记载了梁简文帝的续写:“新增白泽图五卷。”[5]

(二)卑

《法苑珠林》引《白泽图》云:“又故溷之精名曰卑,状如美女而持镜,呼之知愧则去也。”[6]指出卑是通过呼名被驱逐的女性厕神,可以推断出也是取人性命的恶神。

(三)后帝

《荆楚岁时记》引《杂五行书》云:“厕神名后帝。”刘敬叔《异苑》叙述了陶侃遇厕神的故事:“陶侃曾如厕,见数十人,悉持大印。更一人,朱衣、平上帻,自称后帝,云:‘以君长者,故来相报。三载勿言,富贵至极。’侃便起,旋失所在。更大印作‘公’字,当其秽处。”[7]据《晋书》载:“介帻服文吏,平上帻服武官也”[8],后帝的性别为男性,身份为有数十随从跟随的武官,其形象是把陶侃当作长者并要报答他的善神,能力是预知吉凶祸福,预言陶侃将三年富贵、官至公卿,人神间的关系十分融洽。

这一志怪故事可与历史相互印证,也影响了史书的撰写内容,陶侃为东晋时期的真实历史人物,《晋书·陶侃传》中的记载显然融合了《异苑》的说法与历史事实:“又尝如厕,见一人朱衣介帻,敛板曰:‘以君长者,故来相报。君后当爲公,位至八州都督。’有善相者师圭谓侃曰:‘君左手中指有竖理,当爲公。若彻于上,贵不可言。’侃以针决之见血,洒壁而爲‘公’字,以纸裛手,‘公’字愈明。”[9]陶侃平定苏峻叛乱后回师江陵,被封为长沙郡公,曾担任都督荆、江、雍、梁、交、广、益、宁八州诸军事,结合他的生平经历与任职情况,《晋书》在转述遇厕神的志怪故事时,将“富贵至极”详细为“八州都督”,而“大印作公”显然是指长沙郡公。

(四)如愿

鲁迅在《古小说钩沉》中校录了《录异传·如愿》:“昔庐陵邑子欧明者,从客过。道经彭泽湖,辙以船中所有多少投湖中,云以为礼……‘青洪君以君前后有礼,故要君;必有重送,君皆勿收,独求如愿尔!’……如愿者,青洪君婢也,常使之取物。明将如愿归,所欲辄得之,数年大富。意渐骄盈,不复爱如愿。岁朝,鸡一鸣,呼如愿,如愿不起。明大怒,欲捶之。如愿乃走。明逐之于粪上。粪上有昨日故岁扫除聚薪,如愿乃于此得去。明不知,谓逃在积薪粪中,乃以杖使出。久无出者,乃知不能。因曰:‘汝但使我富,不复捶汝。’今世人岁朝鸡鸡时,转往捶粪,云使人富也。”[10]如愿故事中融合了百姓同情身份低微、备受欺压的女性而使之成神祭拜和祭拜善神以求获得保佑、升官发财的双重因素,通过青洪君将二者联结。虽然没有提到厕所,但粪是厕所的主要产物,在农耕社会中具有饲养家畜、农业施肥、商业买卖的功用,逃往粪中躲避捶打的如愿显然与厕神关系密切。

迎请如愿变成一种流行的民间习俗保留下来,据《荆楚岁时记》载:“正月初一,又以钱贯系杖脚,回以投粪扫上,云‘令如愿’……今北人正月十五日夜立于粪扫边,令人执杖打粪堆上,云以答假痛,意者亦爲如愿故事耳。”[11]迎请如愿的时间和仪式略有不同,正月初一的说法直接脱胎于故事中“岁朝”,正月十五的说法应该是百姓基于粪与厕所的密切关联,将迎如愿归入迎戚姑、紫姑等身份地位不高的女性神中。

(五)着黄女子

李剑国先生在《唐五代志怪传奇叙録·伪书辨证》中考证了《灵应录》一卷,根据北宋陈纂《葆光录》和《太平广记》辑出二十五条,作者不详,《合刻三志》《唐人说荟》题唐于逖撰,《重编说郛》《五朝小说·唐人百家小说》则题唐傅亮撰,傅亮实际为南朝刘宋人,《宋书》卷四三、《南史》卷一五有传。

《灵应录·台州民》载:“台州更民姓王,常祭厕神。一日至其所,见着黄女子。民问:‘何许人?’答云:‘非人,厕神也。感君敬我,今来相报。’乃曰:‘君闻蝼蚁言否?’……或见蚁子,侧耳聆之,必更所得……民伺蚁出讫,寻之,获白金十铤,即此后不更闻矣。”[12]这一故事中女性厕神是感激百姓经常祭拜而显灵报答,与直接变出财物的如愿不同,黄衣女子通过赋予百姓听懂蝼蚁说话的能力来寻宝发财,说明祭厕神的仪式已经日常化。

(六)戚姑

《月令广义·正月令》:“唐俗元宵请戚姑之神,盖汉之戚夫人死于厕,故凡请者诣厕请之。今俗称七姑,音近是也。”[13]戚夫人的死亡地点是厕所、死亡原因是被大妇残害虐待而死,民间迎请的时间是正月十五元宵节、地点是厕所,都与紫姑的传说一致,所以戚姑也应该是具有保佑、祝福能力的女性厕神。

(七)紫姑

紫姑是厕神中非常特殊的一位,体现在她原本就是人,并且是男权社会中被欺辱迫害的、社会地位低下的悲剧女性形象,因其悲惨遭遇受到百姓同情怜悯而成神,具有人性化和人情化的特质。紫姑信仰出现在南北朝时期,同时期诞生了很多民间女性成神的例子,呈现受人祭拜、占卜众事、保佑百姓的善神形象,迎紫姑的民间仪式在此时也较为完备了,最早记载紫姑传说和迎紫姑仪式的志怪故事来自刘敬叔的《异苑》,但从“世有紫姑神”一句可知,紫姑信仰由来已久,产生时间远早于南朝刘宋,具体年代无从追溯,且紫姑诞生之处是否就是厕神的形象也很难考证,有不少学者认为其源于大母神信仰,具有生育神、月神、蚕神等神格,此处仅在厕神与厕所空间的范围下讨论紫姑形象的变迁。

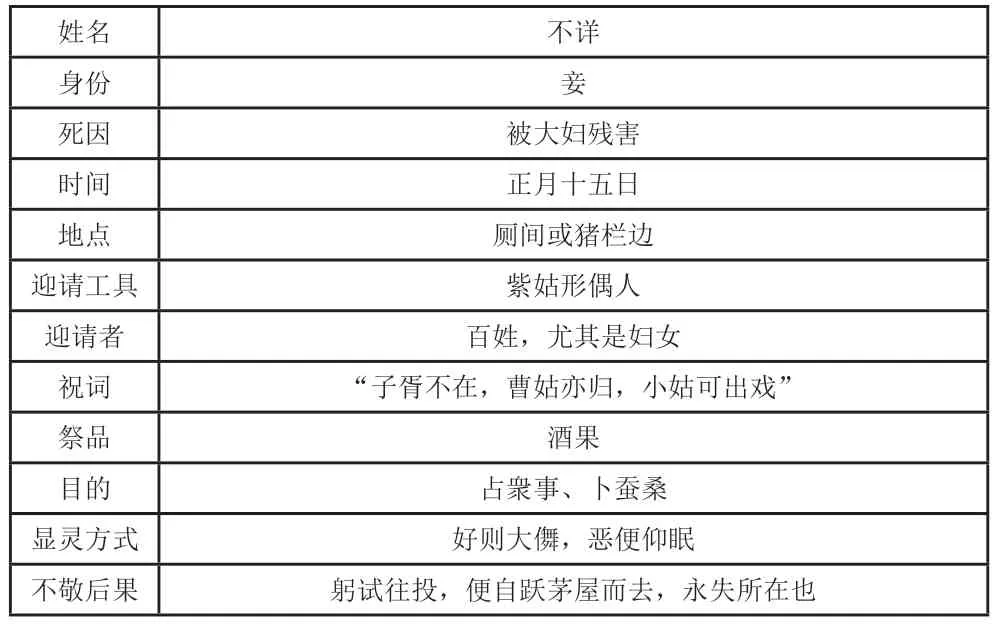

表2 《异苑》为代表的南北朝时期的紫姑形象与迎请仪式[14]

南北朝还有差不多同时期的《齐谐记》“(正月半)其夕则迎紫姑以卜”[15]、《荆楚岁时记》“(正月十五日)其夕,迎紫姑,以卜将来蚕桑,并占众事”[16],简略提及了迎紫姑仪式的时间和目的,说明紫姑信仰在民间具有一定的影响力,从百姓所问内容为蚕桑可知,紫姑的神力主要体现在“厕所-粪肥-农业生产与丰收-财富”。

唐宋以来,紫姑信仰已经从普通百姓延伸到知识分子阶层,知识分子从民间信仰中提炼出来并精心培育,他们的诗词歌赋创作使紫姑的形象逐渐丰富、地位逐渐提高,跳出了最初依据善恶、能力划分厕神的范畴,其发展变化主要体现在以下四个方面:

1.补充了紫姑的朝代、姓名、籍贯、成神原因等具体信息

唐代佚名的《显异录》记载:“紫姑,莱阳人,姓何名媚,字丽卿。寿阳李景纳为妾。其妻妒之,正月十五阴杀之于厕中。天帝悯之,命为厕神。故世人作其形,夜于厕间迎祀,以占众事,俗呼为三姑。”[17]相较于南朝民间流行的紫姑神传说,唐代小说中杜撰了紫姑的姓名、籍贯、丈夫身份,人性化的特质更加明显,更真实地贴近普通百姓的生活,天帝怜悯的成神方式比起百姓怜悯也抬高了紫姑的地位。

2.迎紫姑仪式的时间、空间、目的、环境等发生转变

首先,迎紫姑的时间不局限于正月十五,更加灵活、随意。有少数文人仍在正月十五迎神,如支戬在正月望夜“取饭箕,衣之衣服,插箸爲觜,使画盘粉以卜”[18]向紫姑问日后官职,通常情况下时间多集中在正月而不点明具体日期,苏轼《子姑神记》云:“其明年正月,丙又曰:‘神复降于郭氏’,予往观之”[19],《少年游·序》云:“黄之侨人郭氏,每岁正月迎紫姑神”[20]。除遵循传统外,唐宋文人也可在任意闲暇的日子迎紫姑,如《梦溪笔谈》云:“亦不必正月,常时皆可召,予少时,见小儿辈等闲则召之,以爲嬉笑”[21],《夷坚志》中也有“暇日迎紫姑神”“常日能邀致紫姑神”[22]的记载。

其次,知识分子选择的迎紫姑的空间更贴近日常学习、休闲玩乐的生活领域,基本没有出现在厕所、猪圈迎神的情况。室内迎神的场所以书斋、私塾为主,《夷坚志》中邓端若最典型,“绍兴甲子岁,科举将开之前,在家塾与数密友会食”[23],地点是家塾,时间是科举前,目的是获得考试题目以求取功名,契合了宋代文化下移、科举盛行、文人多过著书斋生活的时代背景,苏轼也怀疑降临在何德顺书室的女仙是紫姑而作《广州女仙》;室外迎神的场所则以庭院为主,《夷坚志》中临川谢氏子姪“暇日迎紫姑神”就在日常聚学的花圃中。

另外,与民间百姓为了种桑养蚕等农业生产占卜不同,知识分子迎紫姑的目的一是作为娱乐消遣,借紫姑之口展现自身才情或借彼此游戏排解内心的郁闷情绪,紫姑因此变得多才多艺,被赋予了红颜知己的身份,二是卜问科举试题、结果及仕途情况。《夷坚志》记载了不少紫姑向文人透露科举考题的故事,不过前提是真心祷请,如邓端若“请邀问试闱题目者……答云:‘姑爲预言省诗题,慰诸君意’,于是大书‘秋风生桂枝’五字”,方翥“绍兴丁巳秋,将赴乡举……于是以题目爲问……又炷香酌酒,祷请数四,乃书‘中和’二字”[24],紫姑不仅能预言题目,还能预言文人是否考中及仕途如何,陆游《箕卜》中有“岂必考中否”的诗句,《稽神録》中支戬“请卜支秀才他日至何官”,紫姑以画粉作“司空”,果然官至金陵观察判官、检校司空,《夷坚志》中徐琰“望改秩”问紫姑自己将官职何职,紫姑所咏“书后欲题三百颗,洞庭须待满林霜”中“洞庭”正与日后吴县宰的官职契合,而且洪迈在最后标注了“琰说”二字,证明故事来源是主人公亲口讲述,增强了紫姑显灵一事的真实性。

最后,与“俗云溷厠之间必须静,然后能致紫姑”不同,迎紫姑的环境不再需要安静、幽僻,反而热闹非凡,《箕卜》中“诗章亦间作,酒食随所须。兴阑忽辞去,谁能执其袪。持箕畀竈婢,弃笔卧墻隅。几席亦已彻,狼藉果与蔬”展现的是多人宴饮时的娱乐场景。

综合时间、空间、目的和环境可以得出以下结论,宋代文人迎紫姑从严肃性质的迎神仪式变为游戏性质的娱乐活动,其变化的根本原因是唐宋以来科举考试日渐兴盛、书斋生活成为日常的文化、社会和政治氛围,紫姑显灵成为知识分子的心灵寄托,陆游“纷纷竟何益,人鬼均一愚”[25]批判不自身努力只寄希望于神仙保佑的堕落现象,何尝不是从侧面说明迎紫姑等占卜仪式在当时流行之盛已经引起了人们的反思。

3.迎紫姑仪式更加细节化

《异苑》中只提及迎神工具为紫姑形偶人,偶人的材质、装扮、显灵方式到宋代才得到具体描绘,“以箕为腹,箸为口,画灰盘中为诗”“衣草木为妇人,而寘箸手中,二小童子扶焉,以箸画字”[26]、“时俗取饭箕,衣之衣服,插箸为觜,使画盘粉以卜”[27]、“厨中取竹箕,冒以妇裙襦,竖子夹扶持,插笔祝其书”[28]可见时人多用箕、箸制成偶人,再以妇人衣裙装饰强化其女性特质,使偶人画字来占卜、作诗。

4.紫姑被赋予了作诗写文、扶箕等新能力,原先作为厕神的占卜能力消减

诗词是唐宋时的核心文类,作诗写文是展现文人才情的最佳体现,假托紫姑之口所写的诗文都应该是文人自己的创作,以《夷坚志》为例,相关篇目有《乙志卷第六·刘叉死后文》《丁志卷第十八·紫姑蓝粥诗》《支乙卷第五·紫姑咏手》《支丁卷第十·陈元紫姑诗》《三志壬卷第七·紫姑白苎》《三志壬卷第五·邓氏紫姑诗》《支景卷第六·西安紫姑》等,可见紫姑诗文创作的频率之高;娱乐性质的扶箕是由严肃的占卜演变而来,扶箕显灵后往往要作诗,苏轼所见紫姑就通过画字“诗数十篇,敏捷立成,皆有妙思,杂以嘲笑”[29]。

除此之外,为了适应文人进行文学艺术交流、排解内心苦闷情绪的需求,紫姑成为多才多艺、琴棋书画样样精通的才女。

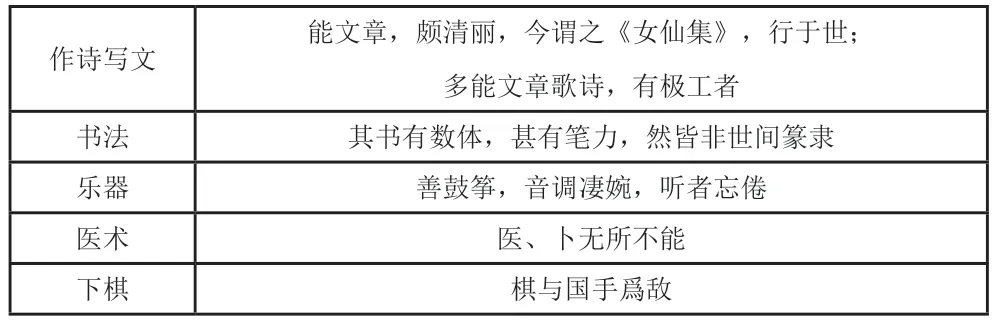

表3 唐宋以来紫姑的才艺以《梦溪笔谈》景祐年间太常博士王纶迎紫姑之事为例[30]

5.紫姑的身份从妾室抬高至红颜知己、才女或仙女

紫姑身份的提升体现在两条不同的路径,一类不再是地位低下、备受欺压的人间女子成神,而是其本身就是天上仙女,如王纶将迎紫姑看作“神降其闺女”,紫姑自称“上帝后宫诸女”“蓬莱谪仙”;另一类仍是被大妇杀害的妾室,文人处于对其遭遇或代入自身被封建社会豪强酷吏欺压、无法反抗的经历而产生的同情心理,“余观何氏之生,见掠于酷吏,而遇害于悍妻,其怨深矣。而终不指言刺史之姓名,似有礼者。客至逆知其平生,而终不言人之阴私与休咎,可谓知矣。又知好文字而耻无闻于世,皆可贤者”[31]等描述美化了紫姑的形象,凸显其品性高尚和才华卓绝。

(八)郭登

《绀珠集·卷五》收录牛僧孺《幽怪录》十八条,其中郭登一条仅纪录“厕神名”三字,李复言《续玄怪录》中详细叙述了钱方义遇厕神郭登一事,郭登是唯一一个兼具善恶双重属性的厕神,其转变与抄写、诵读《金刚经》有关,佛教传入中国后影响了传统志怪小说的创作内容,同时与中国厕神的结合也体现了佛教中国化的问题。

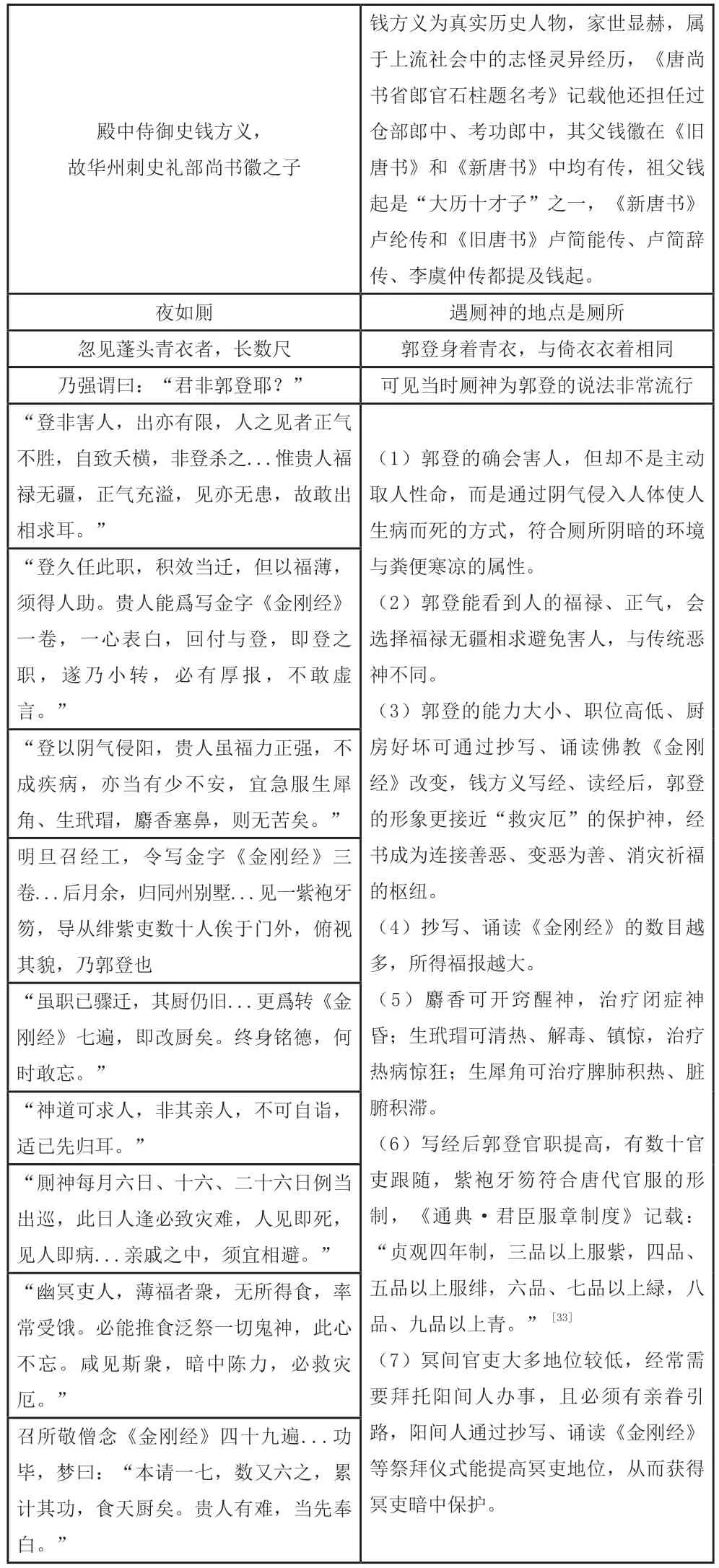

表4 《续玄怪录·钱方义》 [32]情节分析

佛教的中国化还体现在佛教厕神的能力转变上,李剑国《唐前志怪小说辑释》云:“佛教乃以乌刍瑟摩明王为厕神,该明王能除秽,化不洁净为洁净,故佛家于厕中祠之。”[34]秽迹金刚最初传入中国时,负责扫除广义的一切污秽,与厕所、粪的关联并不紧密,其职能与中国厕神差别很大,而到宋代,经过道教与佛的教融合、中国文化的进入,佛教厕神具有了占卜预言、助人发财、治病除灾的能力。

南宋志怪小说《夷坚志》载:“漳泉间人,好持秽迹金刚法治病禳襘,神降则凭童子以言。……僧曰:‘某贫甚,衣鉢纔有银数两,爲人盗去。适请一道者行法’……冲曰:‘不知尊神降临,失于焚香,所问欲见若冲何也?’曰:‘吾天之贵神,以寺中失物,须主人证明,此甚易知,但恐兴争讼,违吾本心。若果不告官,当爲寻索。’冲再三谢曰:‘谨奉戒。’神曰:‘吾作法矣。’卽仗剑出,或跃或行,忽投身入大井,良久跃出,径趋寺门外牛粪积边,周匝跳掷,以剑三筑之,瞥然仆地。踰时,童醒。问之,莫知。乃发粪下,见一塼臬兀不平,举之,银在其下,盖窃者所匿云。”[35]佛教厕神的中国化体现在以下四点,一是迎请秽迹金刚前需要祭拜仪式,二是秽迹金刚是被信奉道教的道者作法请来的,三是秽迹金刚的能力不再是化不洁净为洁净,而变为帮助失者寻找丢失的钱财,与中国厕神通过占卜获得金银财宝的能力相似,四是丢失的钱财在粪中被找到,直接与粪、厕所等狭义的污秽产生关联。

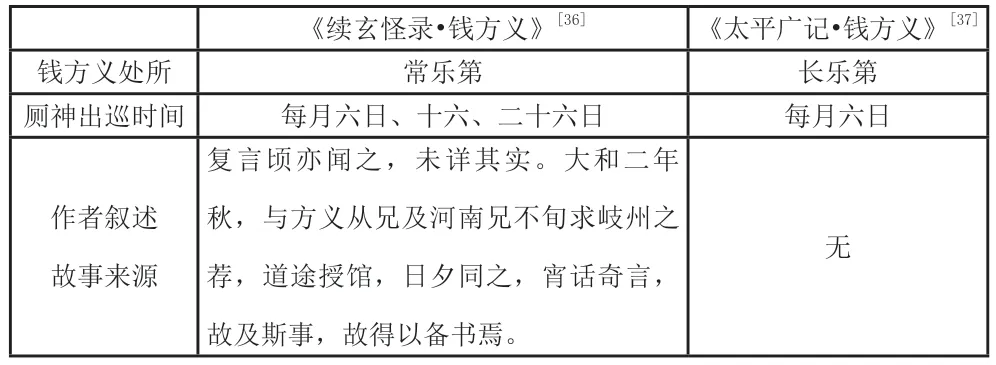

《太平广记》中也收录了这则故事,明确标出“出《续玄怪录》”,故事情节相差无几,下面将细节处的差异列出并进行考证:

表5 《太平广记》与《续玄怪录》对比及考证

据《唐两京城坊考·西京》载:“右皇城东第一街,十五坊。朱雀门街东第四街,即皇城东之第二街。街东从北第一长乐坊。后改延政坊。按坊之北延政门,故以门名坊。”[38]崔令钦《教坊记》中提道:“西京右教坊在光宅坊,左教坊在延政坊。右多善歌,左多工舞,盖相因成习。”[39]《教坊记》中建筑分布符合当时长安城的构造,其创作年代在开元年间,因此早在宝历初年钱方义遇厕神之前长乐坊已经改名了,钱方义的住宅应在常乐坊,《唐两京城坊考》也认为吏部尚书致仕钱徽宅位于朱雀门街东第五街常乐坊。出巡时间的差别体现致人生病的恶神带给百姓的畏惧心理逐渐增强,成为百姓日常生活中的禁忌,明代民间日用百科全书《三台万用正宗》中系统地叙述了厕神信仰延伸出的厕所禁忌事项,其中一条是“每逢六,夜莫登厕”[40],可见郭登信仰具有不断发展更新的生命力。《续玄怪录》结尾李复言详细交代了故事的来源,“听闻”说明钱方义遇厕神之事在上流交际圈中传播很广,之后从钱方义兄长处了解到具体细节,讲述人身份可靠且时间、地点都非常清晰,为志怪故事增添真实性。

(九)无名妇人

《太平广记》收录了两则无名女性厕神取人性命的故事。《李咸》条出《通幽录》,又名《通幽记》,《新唐书·艺文志》小说家类着録“陈劭撰一卷”,原书失传,仅见《太平广记》引文,从《通幽记》所载故事时间看,大多数在贞元以前,时间为贞元九年的《卢瑗》条是最晚者。《李赤》条出《独异志》,自序云“记世事之独异也”,《新唐书·艺文志》小说家类着録“李亢撰十卷”,现存明嘉靖钞本、《稗海》本题作李冗,《崇文总目》《通志》题作李元、《四库全书总目》题作李冘,皆因形近而讹误,原书今已散逸,中华书局点校本以明钞本校补《稗海》本爲底本,辑録三百九十二条,另有《补佚》辑三十五条和李剑国《唐五代志怪传奇叙録》辑三十九条。

表6 两则无名女性厕神取人性命经过

两则故事前半部分内容基本一致,都是叙述主人公在驿站与厕神调情、被厕神蛊惑写信与家人告别、厕神试图绞杀主人公、厕神被同伴大叫赶走等四件事,值得注意的是,驱逐妇人与驱逐倚衣、卑的方式类似,一个是大叫,一个是呼名,本质都是通过声音吓跑厕神。前半部分的不同点主要有三个:一是《李咸》中叙述的内容更具体,有更多细节,例如妇人容貌穿着、自然环境、建筑布局,可以看出妇人逃跑与王容追逐的路径越来越前往后院偏僻处,《李赤》中情节较为简略;二是主人公的同伴在故事中起到的作用不同,《李咸》从王容的视角出发进行叙述,有很多心理活动和猜想,如“谓李昔日有契,又必谓妇人是驿吏之妻”“我往袭之,必同私狎”,《李赤》中赵敏之只是简单推动情节发展;三是主人公书信内容不同,《李赤》中明确点出是“某爲郭氏所选爲壻”,郭氏大概就是唐代流行的厕神郭登,妇人应该是郭登的女儿之类,可以看出不同厕神传说的相互糅合。

另一则提及厕神可能是郭登的志怪故事为《太平广记·荥阳氏》,阙出处,李剑国先生根据《太平广记详节》卷九出处字迹漫漶似乎为“出《纂异记》”和写作风格认为出自唐李玫《纂异记》。故事内容为:“顷有衰裳者,自北户升阶,褰帘而前曰:‘将有告于公,公无惧焉。’……曰:‘……况妹为厕神姬仆,身为厕神役夫’……张奶遂至,疾呼曰:’郭君怒晚来轩屏狼藉,已三召矣。’”[43]主人公荥阳氏和妹妹分别是厕神郭君的奴仆和婢妾,因僧人在自己尸骨埋藏处上建厕所,不堪忍受粪秽恶臭,请求盈州令将骸骨挖出来埋在别处,与郭登故事中冥间官吏请阳间人办事的情节一致。

两则故事后半部分情节差别很大,主人公的结局也是一生一死。《李咸》中妇人出现、活动、消失的空间都不在厕所,而是通过驿站官吏的叙述确定其厕神和恶神的身份。《李赤》中二人继续前行,赵敏之在李赤两次失踪时第一反应都是去厕所寻找,可见已经意识到妇人厕神的身份,其中提到“见赤坐于牀”说明唐代的厕所设施已较为豪华,而非初期与猪圈结合的简易厕所了。

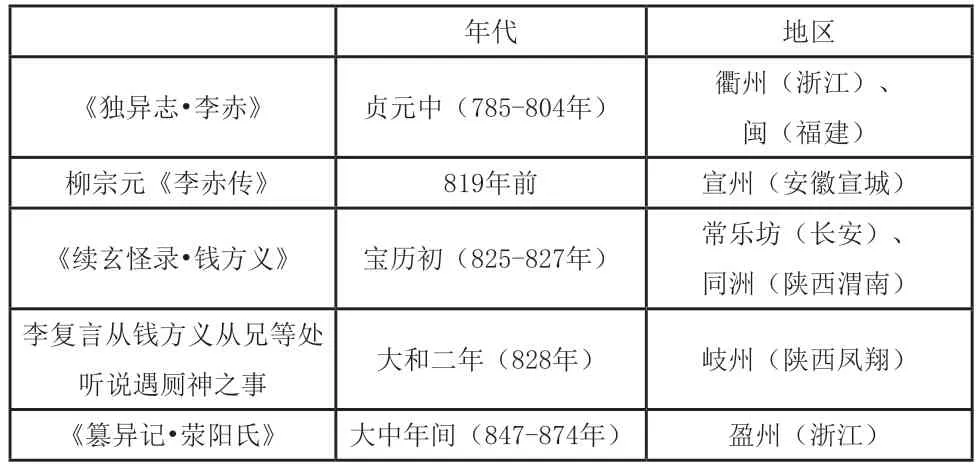

李赤为唐代真实历史人物,据《全唐诗作者小传补正》云:“吴郡举子,尝自比李白,故名赤,诗十首”[44],柳宗元《李赤传》的写作年代与贞元中相差不远,说明李赤遇厕神而死的故事在当时流传很广,《李赤传》中友人无名,游历及遇厕神的地点为宣州,死法是头倒伸入厕所中淹死,这是传播中产生了异文。且柳宗元认为李赤可能患有某种精神疾病,与《续玄怪录·钱方义》中郭登阴气侵入人体后的症状相似,友人给李赤的“绛雪丸”据宋代《圣济总录纂要》可知是治疗癫症的药物:“绛雪丸,治伤寒、发狂、眼赤二、便血出身如金色,兼治六七日狂躁发热”[45],厕所幽暗、污秽、阴冷的环境很容易滋生疾病,这一猜测与厕神郭登使人生病而亡或许有某种联系。

从直接或间接提及郭登的志怪故事中的年代和地区可以看出,厕神郭登信仰在中晚唐时期、长安和长江以南一带极为流行。

表7 厕神郭登信仰流行时间与地区

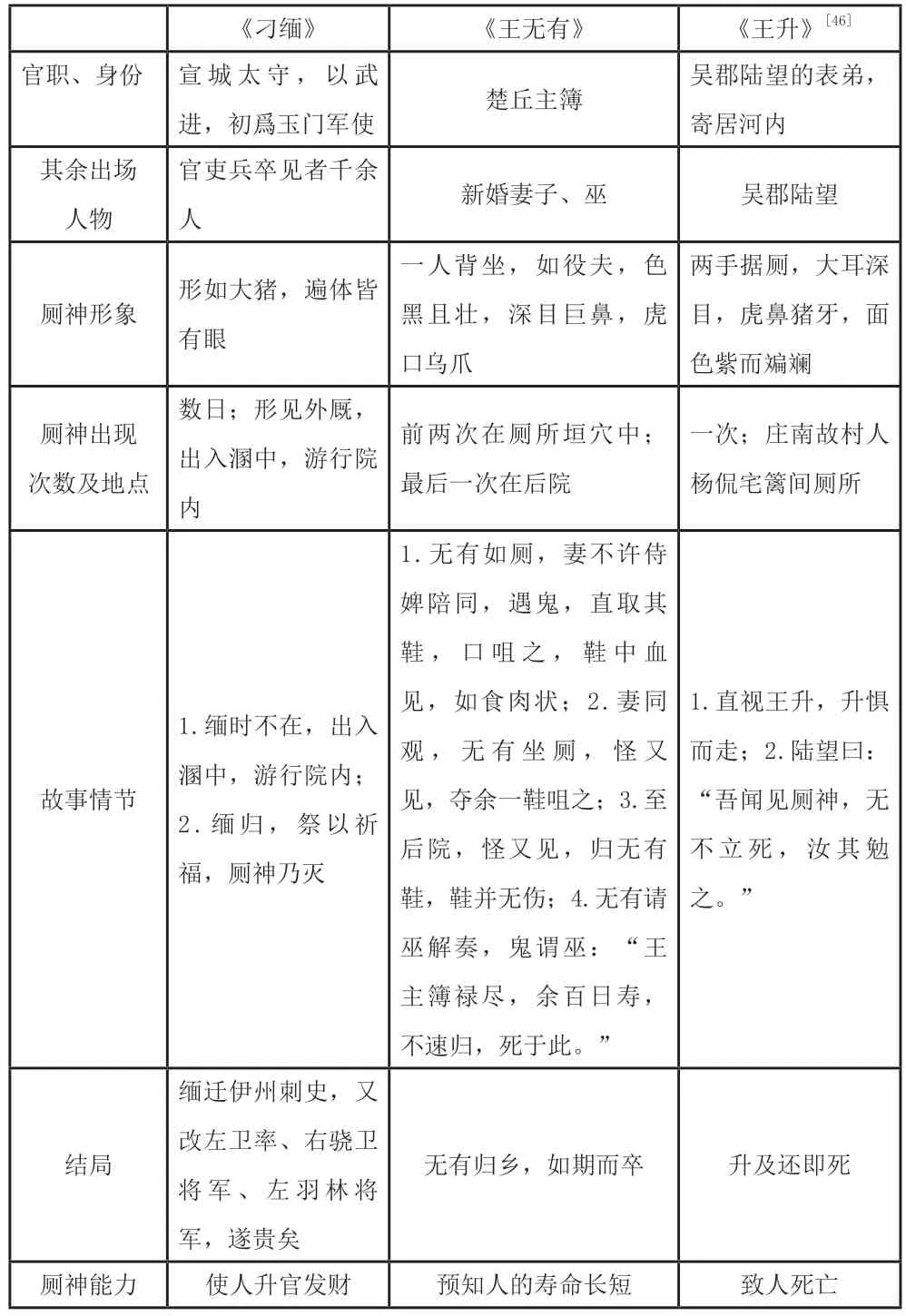

(十)《纪闻》三则

《纪闻》为志怪体小说集,原书久佚不传,成书年代大致在肃宗干元元年至上元三年间,多记作者牛肃亲身见闻之事,部分涉及其本人及家族,如《牛肃女》叙牛肃长女应贞梦中诵《春秋》并与古人谈论的故事。据《太平广记》收录有三则志怪故事言及厕神,差异很大,唯一的共同点是厕神的出现地点都在厕所中,故事主人公的姓名、官职、亲属关系都非常清楚,虽然今天无法考证是否确有其人,但很可能是牛肃在真实见闻的基础上进行了艺术加工。

表8 《纪闻》三则中厕神的描述

二、厕所:厕神的活动场所

厕神与厕所及屎尿、粪肥、排泄、污秽等意义密切相关,古代厕所的三大特征都在厕神故事中有所体现,一是形制从早期简陋、与猪圈结合发展为装潢豪华,二是厕所的位置多处于房屋后侧等隐蔽、幽静的地方,三是厕神取人性命的能力加剧了百姓恐惧、敬畏心里,从中诞生了厕所的种种宜忌事项。

(一)厕所的形制变化

早期厕所为架空结构,非常简陋易坏,但从宫廷、吏舍到城墙都已经设置了专门厕所,是人们日常生活的必备设施,如《左传》中晋侯如厕时,厕所陷落而死;《墨子·僃城门》“五十步一厕,与下同圂,之厕者不得操”[47]说明城墙上设有厕所供守城士兵使用,但上下架空,下面是猪圈,因此上厕所时不能带沉重的兵器以免塌陷。

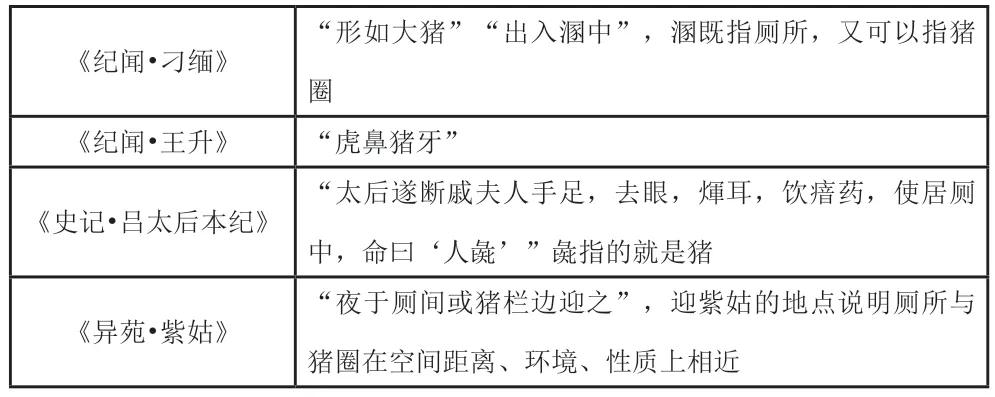

厕神信仰中涉及猪的条目侧面反映出汉代猪圈与厕所相结合的历史事实对志怪小说创作和民间信仰形成的影响:

表9 厕神信仰中涉及猪的条目

根据文献记载和考古出土的陶厕模型、厕所遗址、墓中厕所设施、画像石和画像砖中院落图像等,如《汉书·燕刺王刘丹》云:“厕中豕羣出,坏大官竈。”《汉书·郅都》云:“贾姬在厕,野彘入厕,上目都,都不行”《汉书·五行志第七中之下》云:“昭帝元凤元年,燕王宫永巷中豕出圂,坏都竈。”[48]都证明猪圈与厕所结合是汉代厕所结构布局的普遍形式,20世纪90年代以来学者先后发表了《汉代的陶厕》《汉代猪圈陶厕》《浅谈汉代的厕》《浅谈汉代厕所布局结构的发展》等文章,具体探讨了汉代厕所与猪圈结合的具体类型,此处不再做讨论。猪圈与厕所合一的建筑模式,其目的是用人的排泄物来饲养家畜(猪)、农业施肥和商业买卖等,《齐民要术》中提到粪有助于提高土壤肥力、促进农作物生长:“种粟二十粒,美粪一升,合土和之”“其坎成,取美粪一升,合坎中土...一亩用种二升,用粪十六石八斗。”[49]此外,还衍生出把两个污秽之处合一、人粪与猪粪共储便于清理及立体结构节省空间等优点。

随着社会发展,厕所渐渐与猪圈分离,成为独立建筑,其建造风格和内部装潢都变得相当舒适、豪华,不仅满足人们排泄的生理需求,更注重体验感和享受性,如李赤“坐于厕中牀上”说明厕所中摆放有供人休息、睡卧的家具。厕所甚至成为文人创作的灵感来源,欧阳修曾说“余平生所作文章,多在三上,乃马上、枕上、厕上也”[50]。最能体现厕所出现从简陋到豪华的变化的例子是西晋富豪石崇,《晋书》中记载:“(寔)尝诣石崇家,如厕,见有绛纹帐,裀褥甚丽,两婢持香囊。寔便退,笑谓崇曰:‘误入卿内。’崇曰:‘是厕耳。’寔曰:‘贫士未尝得此。’乃更如他厕。”“石崇以奢豪矜物,厕上常有十余婢侍列,皆有容色,置甲煎粉、沈香汁,有如厕者,皆易新衣而出。”[51]

(二)厕所的位置

古代厕所无论简陋还是豪华,位置基本都建在房屋构造的后侧,作为主屋的附属,具有隐蔽、阴暗、幽静、污秽、封闭等特质,是“至秽之处”,《旧五代史·郭崇韬》中提到“今宫室大半空闲,鬼神尙幽,亦无所怪。”[52]因此容易遇见鬼怪或受疾病侵袭。厕神郭登以阴气侵阳使人生病而死体现厕所的阴冷,佛教厕神秽迹金刚化不洁净为洁净体现厕所的污秽,厕所安静、隐蔽的环境既为大妇杀害紫姑提供了场所,也为“迎紫姑”仪式的进行提供了必备条件,《荆楚岁时记》中记载:“俗云溷厠之间必须静,然后能致紫姑。”[53]

(三)厕所的宜忌事项

百姓对取人性命的恶神的恐惧心理推动厕所的宜忌事项不断发展扩大,是宋代迎紫姑仪式之外的另一类厕神信仰发展,紫姑被文人游戏娱乐消解的严肃性、神圣性由郭登继承,与紫姑信仰从民间转为在知识分子、精英阶层传播不同,郭登信仰延伸出的日常生活习俗一直在民间流传。

厕所的宜忌最早可追溯到秦简日书:“圂忌日,己丑为圂厕,长死之;以癸丑,少者死之。其吉日,戊寅、戊辰、戊戌、戊申。凡癸为屏圂,必富”[54],简单介绍了不同的厕所建造时日会带来取人性命和助人致富的不同结果。唐宋以来,随着真实历史人物李赤之死和文人创作,郭登等恶神兴起,厕所宜忌获得新发展,如敦煌写卷P.2615a《诸杂推五姓阴阳等宅图经一卷》记录了厕所建造方位的注意事项:“厕法。厕近坎,坎水为水,水至污秽,故可造厕,令宅内厕在癸。厕在子,害家长及二人。在丑,为鬼所害……”[55],五代景宵《四分律钞简正记》记录了上厕所前要出声赶走厕神的习俗,显然承继于呼名驱逐恶神的传说:“若不弹指,厕神不知,而相冲也……”[56]。明代则在郭登信仰的基础上形成了一系列完整的厕所宜忌事项,从时日到方位再到人如厕时的行为,全方位地融入百姓的日常生活,纪录民间习俗的类书《新刻天下四民便览三台万用正宗》整合了关于厕所的吉凶祸福,如“凡人上厕前,三五步咳嗽两三声,其神在厕中即自然回避”“凡人家不得以灰弃厕中将,盖不洁令人家贫,有大凶”“每逢六,夜莫登厕”“灶灰撒厕,招官事”[57]等。

总之,中国古代厕神与中国古代社会政治、经济、文化、民俗等有着千丝万缕的联系,并随之发生着潜移默化的变化。对中国古代厕神进行汇总整理,对其发展变化进行梳理,有助于对中国古代厕神的风俗文化的理解把握,也有助于从一个侧面对当时的社会情况进行了解。