视角轮转:评李启乐《帝国幻景:跨越清宫绘画的边界》

黄 振

李启乐的著作脱胎于她的博士毕业论文The Qianlong emperor’s perspective:Illusionistic Painting in Eighteenth-Century China,赖毓芝曾评价这本书为“全球史视野下新一代清宫艺术史研究的第一本学术专著。”①该书不仅以清宫线法通景画为切入点探讨欧洲光学技术知识、错视画传统和线性透视经验在清宫的吸收和转化,还试图探讨线法通景画所带来的全新观看方式,并结合文献分析了图像与现实的关系、图像的寓意与政治功能。

一、内容简介

李启乐的著作除了导论和结语外,主要分为六个章节。她在导论部分以绘画的新视野(A New Vision of Painting)为主题,提出通景画与传统中国画在观看方式上的差异。她没有遵循通景画(Tongjinghua)的翻译习惯,而是以风景错觉画(Scenic Illusion Painting)称之,这意味着她已经对研究对象作了概念的限定,特指那些具备线性透视特征的作品。她认为通景画压制了艺术家独特的风格笔法,放弃了传统中国画审美中必要的题跋和印鉴,而鉴赏形式和画面形式的改变也意味着通景画对传统中国画内涵的拓展。②

在第一章,李启乐别出心裁地跳出了对欧洲错视画(Trompe l’œil)渊源的详细论述,以徐邈画鱼捉獭、曹不兴落墨为蝇等典故说明古代中国人对具有视觉欺骗性的画作的反应和欧洲人十分相似。她认为在接触透视法之前,即西汉到元代这段漫长的时间内,中国的墓室、宫殿及寺庙道观等公共场所中都长期存在着绘制幻觉主义壁画的传统。③

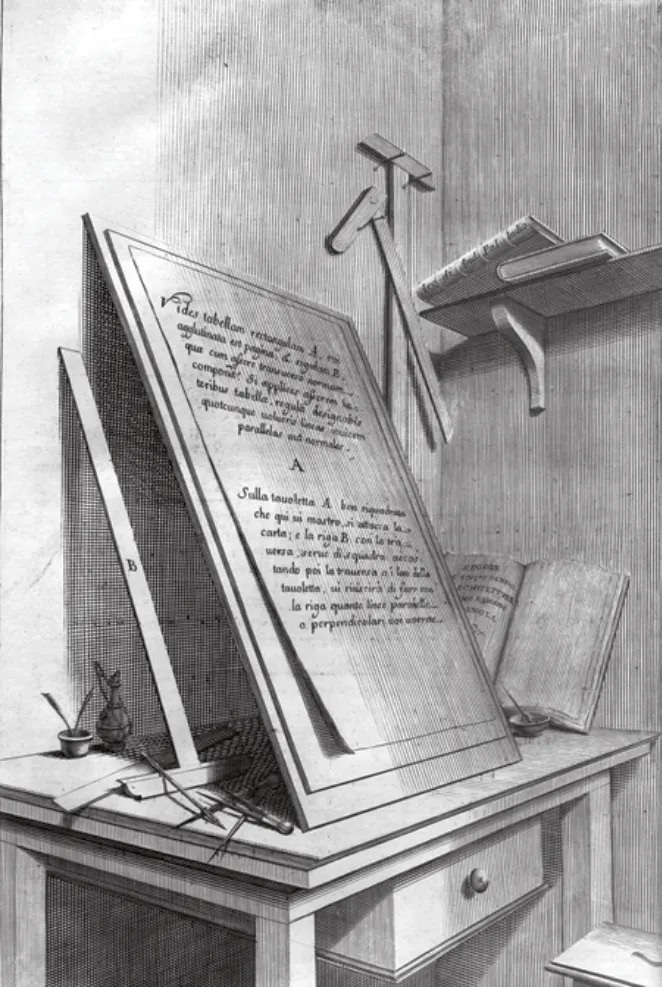

对于中国幻觉主义绘画的衰落,李启乐认为是文人画传统和理论的流行导致了这一结果。而当西方绘画技法传入中国时,恰逢人们的审美观念到达了一个新的时期,欧洲的图像和表现手法并没有撼动审美标准的能力,这种情况既源于技术限制,也源于审美抵抗。比如艾儒略(Giulia Aleni S.J., 1582~1649)出版的《天主降生出像经解》参考了杰罗姆· 纳达尔神父(Jeronimo Nadal S.J., 1507~1580)的《福音故事图集》(Evangelicae Historiae Imagines, 1593,Antwerp)(图1)。但从《天主降生出像经解》之《濯足垂训》(图2)中,我们可以发现雕版师并不理解透视的原理,最终仍旧按照传统雕版技术及审美进行制作。

图1:杰罗姆·纳达尔神父(Jeronimo Nadal S.J., 1507~1580),《福音故事图集》(Evangelicae Historiae Imagines),铜板印刷,1593,盖蒂研究所

图2:艾儒略(Giulio Aleni S.J., 1582 ~1649),《天主降生出像经解》之《濯足垂训》,木板印刷,1637,霍顿图书馆,哈佛大学,52-1049

清初时期,线性透视作为几何学的一部分被引入宫廷,康熙皇帝接触研习这些知识的出发点更多是出于统治的需要,因此他退还了传教士送来的圣像,却将线性透视应用在《南巡图》和《御制耕织图》中。④而皇帝和宫廷内外的观众对于错视画和透视技法的不同态度也意味着此类作品的观看行为和体会背后存在着权力和智慧上的等级差异。⑤

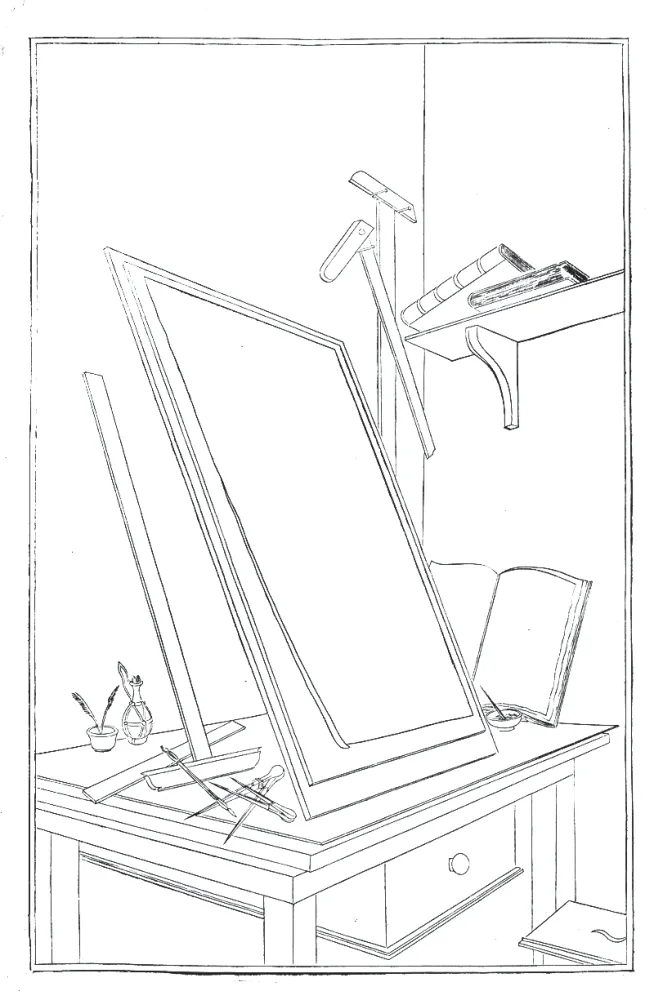

在第二章,李启乐主要针对年希尧的《视学》进行研究,特别强调该书不在画谱的讨论范围中。《视学》有对安德烈·波佐(Andrea Pozzo, 1642~1709)《建筑绘画透视》(Perspectiva Pictorum Et Architectorum)中的插图进行借鉴(图3、图4)。年希尧将许多数学的概念应用到图像上,并称呼插图为“图”而非“画”,说明这些插图是技术性图像,并非传统意义上的艺术。比起线条的质量,年希尧更希望读者能进一步关注线法造成的整体视觉效果,并由此理解和学习另外一种视觉阅读模式。⑥此外,安德烈·波佐认为消失点中隐含着天主教的意识形态,因此提出要“下定决心把所有的线都画到那个真正的点上,因为那是上帝的荣耀。”⑦但《视学》并没有引用欧洲人或者天主教徒熟悉的隐喻,其中表现的透视或消失点的深层次隐喻都是中国化的。⑧年希尧借鉴了郭若虚“深远透空,一去百斜”的说法,认为“透空一望,百斜都见”,试图用本土术语解释外国技术。李启乐认为年希尧将自己的著作命名为《视学》,将透视法命名为线法,表达出了他对于相关知识学术化和体系化的追求。⑨《视学》高技术性的图像和文字很难吸引到传统文人画家、评论家的注意,对传统中国画的影响有限。⑩但《视学》最终产生了两个贡献,一是线法概念的提出;二是将透视画和幻觉绘画混为一谈,成了用西方技术制作欺骗性绘画的统称。⑪

图3:安德烈·波佐(Andrea Pozzo, 1642 ~1709),《建筑绘画透视》(Perspectiva pictorum et architectorum, English and Latin edition, 1707)插图

图4:年希尧,《视学》(1735)刻本插图,牛津大学牛津图书馆,B.2,p.4r

从第三章开始,李启乐从思永斋《乾隆妃与颙琰幼年像》(图5)、多张《乾隆帝元宵行乐图》等作品入手,通过乾隆皇帝的诗词文集等资料对这些作品进行分析,阐释这些作品如何展现乾隆对视觉文字游戏的喜爱以及他的个人心理需求。而《乾隆妃与颙琰幼年像》与养和精舍、玉粹轩中遗留的三件线法通景画相比,画面中吉祥寓意的存在微乎其微,更多是为了响应思永斋的命名用意,体现了乾隆皇帝对嗣统问题的关注。⑫

图5:郎世宁、王致诚、王幼学,《乾隆妃与颙琰幼年像》,1762 ~1763 年,通景画,原位置思永斋,323 厘米×184 厘米,故宫博物院,Gu6539

第四章的重点是乾隆如何平衡自己的野心以及他休憩享乐的愿望。李启乐提到了《紫光阁赐宴图》等作品,强调乾隆本人对军事、政治事件的重视。《乾隆观孔雀开屏图》(图6)在她看来是一张隐晦的职贡图,乾隆皇帝依靠画面拐弯抹角地描述着西北的冲突,小心地隐藏了自身的野心和愿望。而这张画安装的位置非常独特,叫“别有洞天”。对于乾隆来说,画上的门洞就连接着他的洞天福地。通过将真实的门融入画作后面的房间,艺术家不仅扩大了空间的感知深度,还模糊了室内外的界限,这种设计正暗示着乾隆本人的桃源情结和双重身份。⑬

图6:郎世宁等,《乾隆观孔雀开屏图》,通景画,1761 年,347 厘米×537 厘米,故宫博物院,Gu6512

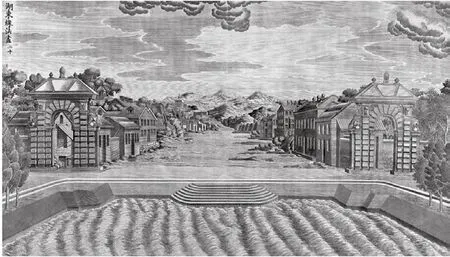

在第五章中,李启乐重点介绍了伊兰泰监制的系列作品—《圆明园西洋楼透视铜版画》。李启乐认为乾隆下令制作该作品的意义十分复杂,他本人喜欢那种接近西方但又永远不能到达的过渡状态,而这种透视图像表现中关于天主教的隐喻都被皇帝刻意忽略了。⑭乾隆曾经效仿康熙的做法,将画册赐给少数重要的人,这种安排可以看作是对君臣关系的维护。对于乾隆皇帝制作西洋楼风景铜版画的动机,李启乐认为是因为这项工作开始时,西洋楼建筑群已经有衰败的征兆,而铜版画可以保存和记录这些建筑鼎盛时期的体验方式。最后一幅版画上的标题不是“湖东的欧洲村庄”而是“湖东线法画”(图7),说明乾隆皇帝十分重视其中关于透视的部分。而对于画册的受赐者来说,能认真观赏和品味透视画作品,意味着一种精英的世故和与皇帝的亲近。⑮

图7:伊兰泰,《圆明园西洋楼透视铜版画》之《湖东线法画》,1781 ~1787 年,铜版画,91 厘米×54 厘米,盖蒂研究所,洛杉矶(86-B26695)

在第六章,李启乐又将目光重新投射到宁寿宫倦勤斋通景画中的女性形象上(图8),并以《胤禛十二美人图》为例进行解读,她认为这些画中的女性被物化为美丽环境中的财产,用以创造出唯美而富有激情的场景。⑯这种处理模式也象征着一种双重的异域幻想,体现了满清帝国对汉人、汉族文化模棱两可的态度和矛盾的接受心理。⑰而倦勤斋所存在的一切幻象都是乾隆在试图证明他即使在退位后也可以成为宫廷的隐士,享受来自幻境的乐趣。⑱

图8:王幼学等,宁寿宫倦勤斋仙楼北墙通景画,1779 年,故宫博物院

在结语中,李启乐对自己的研究作了简单的总结,并认为乾隆皇帝对幻觉的喜好并不局限于绘画,并列举景泰蓝包袱瓶(图9)等文物进行说明。而乾隆皇帝制造的幻术景观大多是政治性的,比如清漪园万寿买卖街(苏州街)和承德避暑山庄仿造的西藏宗教景观等。而后她以“The Afterlife of Scenic Illusions”为引,认为线法通景画的存在挑战了中国绘画的传统定义,用一种新的、进口的代表性技术和来自朝廷的全部资源引发了一场戏剧性的进化,为20世纪关于现代中国画定义的争论和完善奠定了基础,体现出了中国人日益全球化的视角。⑲

图9:景泰蓝包袱瓶,乾隆时期,高25.4 厘米,纽约大都会艺术博物馆,注册号14.40.161a,b

二、问题批评

在阅读完整本书籍后,笔者针对书籍内容提出了以下几个问题。第一个问题是结构问题。这本专著并没有一个非常明晰的主线,章节和章节之间的联系不够紧密,缺乏逻辑上的递进关系。在导言中涉及的错视画(Trompe l’œil)以及中国幻觉主义案例在第一章中又被反复强调,结构上显得略微拖沓。

第二个问题是资料搜集、分析和解读存在混淆和误读,其中一些问题在赖毓芝的书评中有所提及。比如在第一章中李启乐强调了通景画所处的原境,认为对于通景画的解读必须要放到具体的建筑实体中。但在对不同版本《平安春信图》进行分析时,李启乐又将这一系列作品视作一个共同的整体,认为乾隆御题的绢本《平安春信图》应该一直陈设于养心殿,并且启发了其他版本《平安春信图》的创作(页9)。实际上根据王子林的考证,这张画在完成后一直陈设在静寂山庄,直到嘉庆四年(1799 年)才被送回紫禁城。⑳而在第四章,李启乐认为《乾隆观孔雀开屏图》中乾隆穿着汉式的文人长袍表明他试图远离自己作为皇帝的统治者身份,而侍从们穿着满族风格的便服,手捧着如意、书籍和宝剑,象征乾隆即使在闲暇时刻也从未真正远离责任(页163~164)。但实际上侍从们穿着的是结式幞头和圆领袍。幞头和圆领袍都是唐宋时期士庶群体的常见着装,和乾隆的汉式着装一样,都是对古装形象的演绎。此外在翻译《乾隆观孔雀开屏图》题跋时,李启乐认为“离文竭览惭怀抱”体现出乾隆皇帝“放弃了文化与阅读,为自己的野心羞愧”(页164~165)。如果回顾题跋全文,结合前后文整体语境来看,乾隆其实是在表达自己的德行还不够高尚,不能吸引西域的人才融入朝廷,无法像圣王一样使天下归服,事实上这是他作为一个帝王习惯性自谦的方式。

第三个问题是对部分问题的分析归类略有些扁平化、简单化。比如在第一章中对中国绘画中的幻觉主义传统进行回顾时,李启乐将线法通景画、墓室壁画、佛教道教宫观壁画放在一起叙述,试图证明三者之间的发展联系。实际上三者之间的时间跨度过长、追求的目标不同,使用的材料也有差异,没有直接的递进发展关系,并不能视为对这一传统的直接延续。相比之下,刘辉认为这一传统是从宋代开始延续到明清,由“屏条”逐渐演变为“通景屏”(海幔、海棠)并最终变为“通景画”。㉑她的观点考虑到了材质和形式的演变,从逻辑上来说更加合理。此外,李启乐对于通景画的翻译并非“Tongjinghua”而是“Scenic Illusion Painting”,实际上是忽略了通景画风格的多样性,事实上清宫通景画是既有中国传统风格也有西方透视风格的。

在分析幻觉主义传统的衰落时,李启乐认为这是因为文人画家及文人画传统逐渐取代了职业画家和他们所提倡的写实主义风格,并强调职业画家的风格技法是为了吸引文化水平欠缺的普通大众,只有受过一定教育且了解数学和透视学知识的人才有欣赏线法画的认知基础。但她并没有就明末清初西方透视学、光学文献的翻译传播情况作更多解释,也没有就“西学中源”说的产生和该学说对西方科技文献翻译接受造成的负面影响进行论述。㉒若能在此方面进一步展开,则更加有利于读者认识中西观众在线性透视上存在的视角差异和接受差异。

此外,李启乐在导论和正文中多次强调通景画的存在拓展了人们对于中国画的概念认知,但我们需要注意中国“画”的概念在不同时代有不同的内涵,并不能一概而论。比如郎世宁所作的《孔雀开屏图》和《乾隆观孔雀开屏图》这两张画虽然大致作于同一时段,并有一样的题款,但前者被收录进《石渠宝笈三编· 宁寿宫藏本朝臣工书画》,而后者在时人眼中只是建筑室内装饰,因有乾隆御容才被后人摘取保存供奉于寿皇殿。㉓很显然,时人也许并不将通景画视为纯粹的“画”,因此李启乐的这一观点仍需进一步斟酌。

第四个问题是随着研究地更新,李启乐所选择的论据有了新的释义。比如在第六章节,为了详细阐述倦勤斋通景画上的女性形象的象征意义与性化特征,李启乐选择以《胤禛十二美人图》(图10)来解说,认为此类画作的女性形象是虚拟的、物质性的。但根据林姝的考证,该画作曾经藏于雍和宫绥成殿金漆木塔中,被称为“前朝宫装画像十二张”“御容十二张”“古装后圣容”“清人画胤禛妃行乐图”。㉔因此该画作并不是普通的美人画,其表现形式更接近于思永斋所作的《乾隆妃与颙琰幼年像》,虽然画中女子看起来充满了程式化的意味,但并不是虚拟的人物。

图10:佚名,《胤禛十二美人图》之一,184 厘米×98 厘米,故宫博物院,Gu645

除此之外,李启乐对于清宫通景画技法和材料的分析也相对不足,这也是该书的一大遗憾之处。在技法、材料和空间布局方面,刘辉的考证起到了一个补充的作用。她认为乾隆朝早期的通景画多为油画,因为材质难以保存,所以随着绢面水性颜料绘制通景画的技术进一步成熟,油画通景画便被逐渐取代。㉕而建筑形态和建筑内借景的偏好也对通景画的制作产生了影响。清宫内的建筑多为套房,部分房间过于狭小逼仄,因此室内通景画往往多处于私密性强、相对狭小的空间。㉖

第五个问题是结论延伸有时过于武断。在离开清宫通景画的相关问题后,李启乐也尝试去讨论一些更为宏观的问题,比如18 世纪到20 世纪间中国传统美术的革命与发展等等。她认为18 世纪作为一个受外向的视觉呈现和艺术可能性启发的时期,为19 世纪和20 世纪真正的现代中国画兴起奠定了基础(页278)。但笔者认为其中的情况远非李启乐在结论中断言的那样简单,两次“西画东渐”的接替并非是过去的历史塑造了未来的历史,更在于历史如何选择符合当下需求的传统。考虑到两次交流浪潮的时间不同、接收方和输出方的目标、主观能动性、产生的成果也各不相同,我们仍然需要回归到历史原境中就具体的问题作具体的分析。

三、研究语境思考与展望

自20 世纪70 年代之后,随着后殖民主义理论、符号学、性别研究、精神分析、结构主义、解构主义等全新研究范式的不断兴起,艺术史逐渐成为了一个跨学科的研究领域。不同文化和国家间的艺术交流现象也越发得到人们的重视,各种或清晰或隐秘的联结和交流不仅仅单纯包含源头对接受者产生的影响(Influence),还包括了接受者对外来文化、讯息的主动适应、调整和挪用(local adaptation and appropriation),以及地方与全球的双向甚至多向的互动关系。㉗

目前针对交流中社会及文化现象差异的讨论在如今的艺术史研究中已是非常常见的做派,想要进一步推陈出新,必须重新审视我们观察现象的视角。正如卡斯滕· 哈里斯(Karsten Harries,1937~至今)在《无限与视角》(Infinity and Perspective)一书中所说的那样:“要想意识到视角,就不仅要意识到所看到的东西,而且要意识到我们特定的视角是如何让所看到的东西以那种方式显现的,也就是意识到支配我们视觉的条件。”㉘

在这里笔者不禁想到一个例子,大卫·霍克尼(David Hockney, 1937~至今)曾请教过一位品味超群的中国友人—为什么中国艺术不表现阴影?中国友人回答说因为阴影不是必须的。㉙这个事例启发我们必须意识到不同的文明社会有自己独特的“视角”,而线性透视和与之相关的明暗法从某种程度上来说是欧洲社会在文艺复兴时期针对空间表现问题形成的特殊答案。透视法的生成和传播从来不是一个简单的艺术学问题,它也和数学息息相关。如果不是人文学者和科学家们撰写了大量的透视理论专著,用数学几何的方法使得透视学理论进一步演变,发展出斜线透视、曲线透视、阴影透视等理论,那么艺术家也不会掌握这么多的透视技法并进一步创造出令人惊叹的错视画。㉚

因此,李启乐对于线性透视在中国清代宫廷艺术中的移植和撷取现象的研究就变得意义重大,因为这体现出了两个不同文明各自不同视角的碰撞和融合。在线性透视两次传入中国的过程中,其与宗教神学的渊源都被有意无意地忽视了。如果不是特别关注,中国人也很难想象线性透视、错视画的发展和天主教神学之间的关系。只不过因为清代皇帝们对天主教事物的有意回避,原本“上帝之点”的含义被消除了,反而在具体实践中变成了“帝王之眼”。此外考虑到错视画流派的差异,我们还需注意清宫线法通景画中是否存在借鉴学习其他错视画大师艺术表现形式和理念的情况。

最后,艺术史家有时会忘记绘画是一门技艺,而技艺总是非常容易失传。笔者认为如有条件,有必要对清宫画家绘制线法通景画的技术进行考证复原。正如贡布里希所说:“艺术史有技术的方面。”㉛艺术史研究不仅仅是风格史、趣味史和社会史的研究,同样也应该关注作品本体和作品背后呈现的技术以及相关技术的传承问题。为了解决这些问题,研究的视野必须进一步拓宽,除了要深入发掘文物材料内容,还必须要对文艺复兴时期的透视法发展、相关学术著作的翻译和应用情况进行进一步地研究。

注释:

① 赖毓芝:《“联结”之后:评Kristina Kleutghen,Imperial Illusions: Crossing Pictorial Boundaries in the Qing Palaces.Washington, D.C.:University of Washington Press, 2015》,《浙江大学艺术与考古研究(第三辑)》,杭州:浙江大学出版社,2018 年,第196 页。

② Kristina Kleutghen,Imperial Illusions: Crossing Pictorial Boundaries in the Qing Palaces.Washington, D.C.:University of Washington Press, 2015.p.22.

③ Ibid2,p.26.

④ Ibid2,p.44.

⑤ Ibid2,p.56.

⑥ Ibid2,pp.60-69.

⑦ Andrea Pozzo,Perspectiva (English edition),Kristina Kleutghen,Imperial Illusions: Crossing Pictorial Boundaries in the Qing Palaces, 2015.p.80.

⑧ Ibid2,p.80.

⑨ Ibid2,p.92.

⑩ 李启乐认为要了解并实际运用《视学》这本书,读者必须要擅长数学、绘画、了解西方的思想并且获得朝廷的支持。《视学》隐去了一切符合传统中国画审美的要素,并且强调了工具的重要性,以免引起对图像的理解偏差。但在文人绘画的美学传统中,使用工具看起来更像一个工匠而非艺术家,因此这种观点是很难被广泛接受的。

⑪ Ibid2,pp.99-100.

⑫ Ibid2,pp.109-123.

⑬ Ibid2,pp.163-177.

⑭ Ibid2,p.180.

⑮ Ibid2,pp.217-218.

⑯ 由于地域与性别、文化和社会身份的融合与冲突,清朝皇帝有时会对相关文本和图像进行“地理性别划分”,把江南等地区、精英文学传统和所有外来的汉文化元素比喻为一个性化的汉族女人。

⑰ Ibid2,pp.227-249.

⑱ Ibid2,pp.251-269.

⑲ Ibid2,pp.271-278.

⑳ 王子林:《<平安春信图>中的长者是谁》,《紫禁城》,2009 年第10 期,第112-116 页。

㉑ 刘辉:《欧洲渊源与本土语境—从错视觉壁画到线法通景画》,北京:中央美术学院,博士学位论文,2013 年,第78 页。

㉒ 明末清初时期,中国对待西方科学的态度总体上比较积极,但随着“西学中源”说的酝酿发展,其核心从一开始为了避免“用夷变夏”“礼失求野”的争议从而更好地引用西方科技变成了对西方科技一味的拒绝和排斥。

㉓ 同注㉑,第115-116 页。

㉔ 林姝:《“美人”欤? “后妃”乎? <十二美人图>为雍亲王妃像考》,《紫禁城》,2013 年第5 期,第127-147 页。

㉕ 同注㉑,第97-98 页。

㉖ 同注㉑,第100-104 页。

㉗ 同注①,第192 页。

㉘(美)卡斯滕· 哈里斯著,张卜天译:《无限与视角》,长沙:湖南科学技术出版社,2014年,第44 页。

㉙(英)大卫·霍克尼著,万木春、张俊、兰友利译:《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》,杭州:浙江人民美术出版社,2013 年,第228 页。

㉚ 倪敏玲:《艺术与科学理性:文艺复兴透视学及其影响研究》,上海:上海大学,博士学位论文,2017 年,第6 页。

㉛(英)E.H.贡布里希著,杨思梁、范景中、严善淳译:《艺术与科学:贡布里希谈话录和回忆录》,杭州:浙江摄影出版社,1998 年,第59 页。