日本的区域人口增减分化与人口老龄化

杨舸

摘 要:日本是亚洲最早完成人口转变、目前人口老龄化程度最高的国家。日本的人口转变具有典型的“东亚模式”特征,快速的人口老龄化和人口城镇化,以及地区间的人口迁移,使得日本一直面临区域人口增减分化和老龄化地区差异扩大问题。人口自然变动和机械变动的叠加使得这一趋势持续扩大和强化,加深了人口因素对区域社会经济发展的负面效应。日本政府开展了一系列制度建设,包括打造生育友好环境、实施地方振兴战略、实施过疏地域活性化措施和完善国民基础社会保障体系等。中国刚刚进入人口负增长阶段,少子化、老龄化和区域人口增减分化将成为现阶段人口发展的基本特征,需要借鉴日本经验,从鼓励生育、加大农村投入、缩小地区差距等角度开展政策储备。

关键词:区域人口增减分化;人口迁移;人口老龄化

中图分类号:C924.3/.7 文献标识码:A 文章编号:1004-2458(2023)06-0051-11

DOI:10.14156/j.cnki.rbwtyj.2023.06.006

依据日本内阁统计局公布的数据,2010年日本全国总人口为12 806万人,2011年下降为12 783万人,正式开启人口负增长,并持续至今。相伴随的还有区域人口增减与人口老龄化程度的分化,由于人口继续向大都市圈聚集,造成偏远地区和农村地区的人口负增长、人口老龄化进展更快,给当地社会与经济发展造成了深远的影响。中国于2021-2022年首次出现了人口负增长,持续的人口迁移流动使得地区间人口增减趋势和人口老龄化进展不一致,将面临与日本类似的现象和问题。那么,日本的区域人口增减与人口老龄化分化在过去是如何发展的?日本政府采取了哪些政策措施来应对?本文将阐述日本区域人口增减分化与人口老龄化差异进程的发展路径,分析人口迁移在其中的影响机制,并总结日本在这一过程中的政策安排,为中国积极应对人口老龄化提供参考。

一、研究背景与文献综述

日本是亚洲率先完成城镇化进程以及老龄化程度最深的国家,其国内存在大规模人口迁移流动,在日本高速城镇化时期(1956—1970),首都圈(东京、神奈川、埼玉、千叶)迁入476万人、大阪圈(大阪、兵库、京都、奈良)迁入210万人、名古屋圈(爱知、岐阜、三重)迁入61万人,三大都市圈共迁入747万人[1]。随着人口增速下降,人口迁移的总量也在下降,但人口向以大城市为核心的都市圈集聚的趋势没有发生改变,尤其东京大都市圈仍然是人口迁移的流入中心[2]。从而产生了区域人口增减分化和人口老龄化程度差异化的问题。由于青年人口大量外迁,许多乡村出现了人口过疏现象,日本政府从1960年代开始关注这些农村的发展问题。1990—1995年期间,全国有378个市町村的人口增加(或保持不变),约占全部市町村的21.3%,1995—2000年期间人口增加的市町村数量减少为267个,约占全部市町村的15%[3]。2017年,日本过疏化市町村有817 个,占全国市町村总数的 47%,过疏化地区的土地面积占日本国土的一半以上[4]。人口过疏的乡村地区人口高龄化,财政来源萎缩,给当地社会经济发展带来显著负面影响[5],而城市的过疏化问题也日益显现[6]。人口迁出和自然增长下降是导致部分乡村人口过疏的重要原因[7]。2000年,日本全国的老龄化率(65岁及以上人口占比)为17.2%,东京都约为16%,而山口、爱媛等边远农业乡镇则高达50%,人口迁移对老龄化区域差异的贡献率超过80%[8]。为应对区域人口老龄化严重和人口衰减的问题,日本学者提出了“限界集落”“有秩序的撤退”等理论方案[9]。

现有中文文献主要探讨日本整体的人口负增长和人口老龄化,对于其区域差异及人口迁移在其中的影响机制研究较少。然而,人口迁移流动造成的区域人口增减分化和老龄化区域差异化,使得区域人口问题的复杂性超过其整体层面。本文研究和阐释日本在整体人口负增长开始后,区域面临的人口负增长和人口老龄化现象,这对判断中国此问题的未来趋势及制定应对措施具有参考价值。

二、日本的区域人口增减与人口老龄化

(一)日本的人口转变

在各种社会经济因素的影响下,人口再生产类型从“高出生率、低死亡率和高自然增长率”的状态转变为“低出生率、低死亡率和低自然增长率”的状态,被称之为人口转变。在人口转变理论中,人口发展被视为一个连续的过程,从前现代时期的“高高”模式,到工业化和现代化阶段的“高低”模式,再到现代社会的“低低”模式。在这个过程中,人口转变的阶段和速度会因历史进程、发展阶段和国情差异而有所不同。人口转变理论最初是对欧洲国家工业化和现代化阶段人口出生率、死亡率动态变化过程的描述,但经过历史和科学的检验,已被广泛应用于解释不同国家和地区的人口发展过程。尤其是在以日本为代表的东亚国家,人口转变因其快速且周期短的特点而被称为“东亚模式”。

从生育水平来看,日本的总和生育率(TFR)在1925年高达5.1,还未开始人口转变,到1949年,总和生育率仍然维持在4.32的高位。此后总和生育率迅速下降,到1957年已经降至2.04,低于更替水平。1958—1974年,日本总和生育率始终维持在更替水平上下。1975年之后的30年,日本的生育率缓慢下降,总和生育率在2006年已经降至1.32,进入极低生育水平阶段。从生育率变动来看,日本的人口转变进程很快,具有周期短的特点(见图1)。

人口平均预期寿命是用于反映人口健康状况和死亡水平的综合指标。二战之前,日本人口的平均预期寿命增长缓慢,1921—1925年日本的男性平均預期寿命仅为42.06岁,女性仅为43.2岁;1935—1936年男性平均预期寿命增长至46.92岁,女性增长至49.63岁。二战之后,随着经济发展水平快速提高,医疗卫生条件随之改善,日本国民的平均预期寿命迅速提高,男性平均预期寿命由1947年的50.06岁增长至1960年的65.32岁,女性平均预期寿命由1947年的53.96岁增长至1960年的70.19岁。此后,日本的平均预期寿命继续增长,超过70岁、80岁的时间点分别是1964年和1996年,成为世界上最长寿的国家之一。

人口转变的结果之一是人口老龄化。日本是东亚国家中率先出现人口转变的国家,其人口增速下降和人口老龄化的进程最快。1970年之前,日本的人口老龄化进程是相对缓慢的,65岁及以上人口在总人口中的占比仅为5%~6%左右。自1970年开始,人口老龄化进程加速,依据联合国的标准,65岁及以上人口在总人口中的占比为7%、14%、21%的时点,分别称之为轻度老龄化、中度老龄化、重度老龄化社会的起点,日本经历这三个转变点的年份分别是1969年、1995年和2006年,跨度分别为26年、11年。这一进程快于几乎所有的西方发达国家。人口转变的结果之二是人口快速增长后的增速迅速下降。日本在1950—1970年代经历了人口的快速增长,1947年的自然增长率曾高达19.8‰,1976年仍然达到10‰。但此后快速下降,自2005年开始人口自然增长率降为负值,并继续下降,2021年降至-6.1‰。

由于东亚国家的工业化和城镇化主要发生在二战之后,相比西欧国家更晚,但进程更快,这使得东亚模式的人口转变速度比西欧国家更快,东亚模式在短短的几十年内就完成了西欧国家经历了长达几个世纪的人口转变。人口转变的人口红利期曾推动了东亚的经济起飞,但东亚模式的人口转变所导致的劳动力短缺、人口老龄化、人口负增长等问题也会快速出现,对社会经济发展造成更大的挑战。

(二)日本区域人口的增减分化

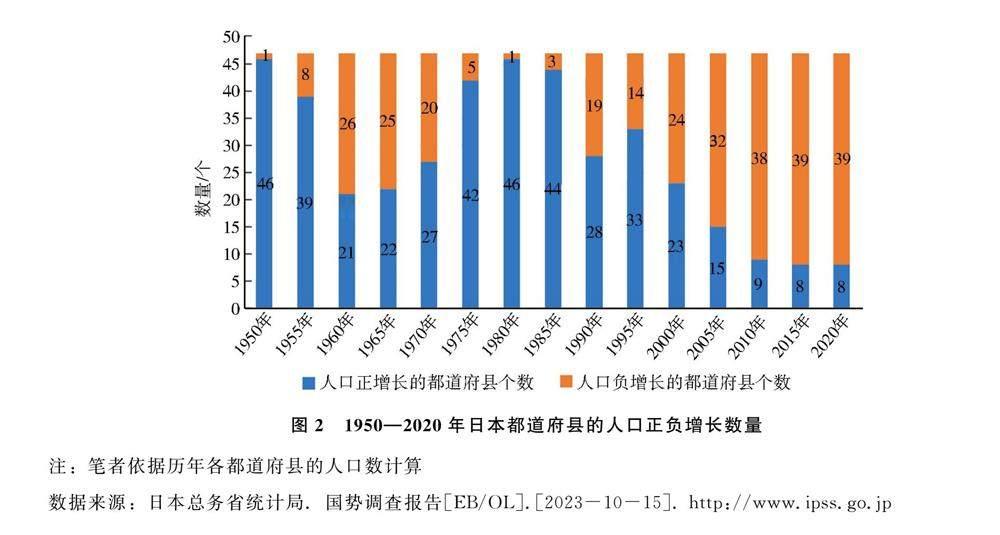

区域性的人口负增长总是早于全国总人口的负增长,人口转变不仅伴随着社会经济的快速发展,也与城市化进程几乎相伴相随,人口从农业为主的地区迁往工业发展迅速的都市地区,造成了区域性的人口负增长。从日本各都道府县的人口数据来看,早在日本全国总人口高速增长的1955—1960年,就有26个都道府县的人口为负增长,占47个都道府县数的一半以上,此时的人口负增长是因人口大量迁往大都市区所致。二战后到1970年是日本城镇化加速发展时期,从1945年至1955年,日本城镇化率从27.8%跃升至56.1%,1975年已经达到75.9%。因此,1955—1960年、1960—1965年、1965—1970年均有超过20个都道府县的人口为负增长(见图2)。

随着城镇化进程的放缓,人口迁移的减少缓解了区域性的人口负增长,在1975—1980年和1980—1985年间,人口减少的都道府县数量降为1个和3个。1990年后,人口负增长的都道府县数量再次增长,这与日本整体性的人口负增长密切相关;从2005年开始,日本的人口自然增长率降为负值,2010年后总人口增长率也降为负值;2010—2020年,人口负增长的都道府县数量达到39个。

从最近20年各都道府县的人口变动来看,区域人口增減存在以下特征。一是区域人口负增长呈现自我加强趋势。人口负增长地区常常是人口外迁较多的地区,同时也是人口老龄化程度较高的地区,这使得出生人口数量不足以抵消死亡人口的增长,在人口机械负增长和人口自然负增长的双重压力下,人口负增长的趋势很难扭转。二是人口增速在全国平均线以上的都道府县数量较少,在全国平均线以下的都道府县数量较多,这意味着人口增长高度集中在少数地区。三是日本人口由向三大都市圈(东京都市圈、名古屋都市圈和大阪都市圈)集中转变为向东京都市圈集中。东京都的人口增速远高于其他地区,而且全国人口增长前五位的都道府县有四个在东京都市圈,包括东京都、神奈川县、埼玉县和千叶县,而大阪都市圈的大阪府、京都府人口增长已经由正转负。

日本人口减少最快的都道府县依次是秋田县、岩手县、青森县和山形县,均位于日本本州岛的东北部,属于日本地域中的东北地方,其人口在2015—2020年间减少了约5%;其次是高知县、德岛县、长崎县和山口县,除长崎县外,均属于日本地域中的中部地方,其人口在2015—2020年间减少率超过4%。人口负增长地区不只是偏远以山地为主的区域,还包括曾仅次于三大都市圈的新潟都市圈,以及北邻大阪府的和歌山县,其人口在2015—2020年间减少率也超过4%。

根据日本国立社会保障人口问题研究所的预测,到2025年,全国47个都道府县中将仅有东京都和冲绳县能保持人口正增长;到2030年,仍只有东京都和冲绳县能保持人口正增长,其余都道府县都将进入人口负增长,而人口减少最快的秋田县,其年均人口增长率将达到-1.7%,五年间减少人口8%(见表1)。

(三)日本人口老龄化的区域差异

区域人口老龄化的差异受两方面因素的影响:一是人口结构的自然变动,生育率下降早、人口寿命更长的地区更早面临人口老龄化;二是人口结构的机械变动,迁移具有年龄选择性,年轻人更容易跨区域就业,也更有积极性发生迁移,这使得人口外迁较多的地区老龄化程度更高。受此影响,日本的区域人口老龄化,呈现以下特征:

一是各地均处于人口老龄化进展中。按照国际通用标准,老龄化系数(65岁及以上人口在总人口中所占百分比)超过7%称为轻度老龄化社会,超过14%称为中度老龄化社会,超过21%称为重度老龄化社会。从图3可以发现,日本的47个都道府县中,1950年仅有1个进入轻度老龄化社会,1980年扩展为45个;2000年,29个都道府县进入中度老龄化社会,16个都道府县进入重度老龄化社会;2020年,全部都道府县均已进入重度老龄化社会。

二是区域差异持续扩大。一些地区经济发展相对滞后,年轻人口流失严重,导致老年人口比例快速上升,如位于东北和北陆等经济相对落后的青森、岩手和福岛;而另一些地区则吸引年轻人不断迁入,缓解了老龄化进程,如位于太平洋沿岸发达城市带的东京、大阪、横滨等。1950年,日本的47个都道府县中,老龄化系数最低与最高的差距为4个百分点,1990年扩展为10个百分点,2020年已经达到15.3个百分点,这种区域差异还将继续扩大。

三是老龄化的区域差异存在自我强化机制。图4显示了2015—2020年日本分都道府县老龄化进展(即65岁及以上人口占比的上升幅度)与2020年老龄化水平之间的关系,两者呈现正相关关系,即越是老龄化水平高的地区,老龄化进展越快。这种自我强化机制来自地区社会经济发展差距带来的人口迁移,人口迁移又使得地区发展差距进一步扩大,人口迁移的方向无法扭转。

四是老龄化地区差距扩大带来了少数山村的严重老龄化。一些市町村处于极其严重的人口老龄化状态。日本1 700多个市町村中人口老龄化水平最高的是群马县南牧村、长野县天龙村、群马县神流町、福岛县金山町和奈良县御杖村,2021年这些町村的老龄化系数均超过60%。最年轻的市町村是福岛县大熊町和东京都小笠原村,2021年的老龄化系数分别为10.3%和14.1%。

三、人口迁移对区域人口变动的影响

(一)日本的人口迁移

人口迁移的最大动力来自工业化和城镇化。二战之后,日本开始了快速的城镇化进程。随着经济迅速恢复并进入高速增长阶段,大量农村人口涌入城市,城镇化率从1945年的27.8%快速上升至1960年的63.3%,1975年达到75.7%。20世纪70年代中后期,日本工业化进程逐渐结束,城镇化进程进入饱和期,城镇化水平相对稳定下来,2000年的城镇化率为78.6%。进入21世纪后,停滞20多年的城镇化进程再次提速,2010年城镇化率上升到90.8%,此后维持在90%以上的水平。从历年城镇人口的增长率来看(见图5),日本经历了城镇化、逆城镇化、再城镇化的过程。1950—1975年是第一次高速城镇化阶段,城镇人口年平均增长率超过2%。1975—2000年是逆城镇化阶段,经济的繁荣推动了房地产价格的迅速提升,也带动了城市物价的提升,迫使年轻人不得不选择到城市周边置业和生活。1990年代,随着泡沫经济的破裂,城市房地产价格急剧下跌,2000—2010年日本经历了第二次快速城镇化,每年城镇人口增长率回升到1.5%以上。2010年后,日本人口开始了负增长态势,城镇人口的增速再次下降。

在人口城镇化进程中,日本经历了人口迁移流动的高峰时期。自20世纪50年代起,都道府县间的人口迁移规模由1954年的235万上升到1970年的424万,人口迁移量在70年代达到顶峰,此后逐渐下降,但1995年前仍然维持每年超过300万人的规模。经济增速下滑影响了人口迁移规模,此后人口迁移量持续下滑,2022年都道府县间的人口迁移量回落到224万人。日本的国内人口迁移可分为四类,即大都市圈内部迁移、大都市圈迁往非大都市圈、非大都市圈迁往大都市圈和非大都市圈内部迁移。1966年之前,非大都市圈迁往大都市圈的人口迁移约占总迁移量的三分之一,是上述四类占比最高的。1966年之后,大都市圈内部的迁移流占比超过三分之一,成为最大的迁移流,2022年的这一比例为39.8%;非大都市圈迁往大都市圈的人口迁移量占比则维持在约20%~23%;而非大都市圈内部和从大都市圈到非大都市圈这两条迁移流则在逐渐萎缩(见图6)。

日本的主要人口迁移流是从非大都市圈向三大都市圈的迁移。受城市规划的影响,非大都市圈向三大都市圈的迁移呈现波动式下降的趋势,四次人口迁移高峰分别发生在1963—1973年、1986—1990年、2008—2010年和2018—2021年,其中从非大都市圈向大都市圈迁移的最高峰发生在20世纪60年代,仅1965年,东京、名古屋和大阪都市圈就分别接收了29.7万、25.2万和13.7万迁入人口。东京都市圈至今维持着最重要迁移中心的地位,但大阪和名古屋都市圈则风光不再,大阪都市圈甚至一度出现人口净迁出。

(二)人口迁移与区域人口结构转变

与世界其他地区的人口迁移一样,日本的人口迁移也具有显著的年龄分布差异,即不同年龄段人口在迁移过程中存在不同的选择和倾向性,同时也反映不同年龄段人口的需求和偏好差异。在大多数情况下,年轻人更有可能迁移到新的地区,以寻求更好的教育和职业机会,而儿童和老年人则更注重稳定和安全,倾向于留在他们熟悉的环境中。从2020年日本国势调查中“五年前的居住地”统计数据来看,20岁~29岁的年轻人占全部跨县迁移人口的35.43%,30岁~39岁的年轻人占全部跨县迁移人口的22.58%,0岁~14岁儿童和60岁及以上老年人在总迁移人口中的比例仅为8.83%和7.49%。同时,男性比女性通常有更多的迁移机会。从分年龄的迁移率看,20岁~29岁年轻人的迁移率超过20%,但45岁及以上人口的迁移率仅为5%以下(见图7)。

正是由于人口迁移的年龄选择性,使得日本地区间的人口结构和人口增长趋势出现较大差异。除去经济社会因素导致的生育率和死亡率的差异,即使在起初各地人口结构完全一致的情况下,人口迁移会使得迁出地区年龄结构老化,而迁入地区的年龄结构年轻化。在整体人口老龄化快速进程中,人口迁移会使得区域人口结构差异进一步扩大,从而产生更大的社会经济差距。一般来说,人口迁出地区往往也是社会经济条件较差、基础设施薄弱的地区,公共财政的紧张会使得养老服务和设施难以得到完善;而且人口迁移流存在路径依赖,个体从一个地方迁移到另一个地方后,逐渐扩大的迁移量会削弱迁移成本和迁移阻碍,可能会进一步促进这一迁移流的规模增长,形成一种连续迁移的趋势,从而使得区域人口结构差异进一步扩大。

本文利用日本各都道府县的老年人口比例和人口净迁移率数据制作了散点图,横轴是每20年间65歲及以上老年人口在当地总人口中占比的变化,纵轴是20年间发生人口净迁移量与期初当地总人口的比率。图8揭示出人口迁移与人口老龄化进展呈现负相关的关系,即净人口迁移率越高的地区,其人口老龄化的进展越慢。由于1960年代是日本人口迁移的最高峰时期,所以在1960—2020年的60年间,第一个20年的人口迁移对人口老龄化进展的解释力最强,随后逐渐下降,最近20年的解释力明显减弱,意味着人口自然变动变成了影响人口老龄化进展的主导因素。

图9是利用日本各都道府县的人口增长率和人口净迁移率制作的散点图,展示出人口净迁移与人口增减变动呈现正相关的关系,即净人口迁移率越高的地区,人口增长越快。在1960—2020年的60年间,前20年的人口迁移对人口增减变动的解释力最强,随后逐渐下降,这也说明人口自然变动逐渐成为影响人口增减变化的重要因素。

尽管随着日本城镇化进程基本完成,人口迁移总量下降,人口自然变动推动区域人口增减变动和人口老龄化的贡献率提升,但人口迁移的推动作用始终存在,且加深了人口结构变动的负面效应,这表现为产业萎缩、就业机会减少、劳动力短缺、地方税收下降、公共服务供给下降等,必须提前进行政策准备。

四、日本的政策应对及其启示

(一)日本的政策应对

日本政府较早意识到区域人口变动的差异,并围绕少子化、老龄化和区域差异进行了制度体系建设,主要有以下几方面的有益经验。

第一,针对“少子化”问题,努力营造生育友好的制度和社会环境。

持续的“少子化”已經成为各地人口结构变动主要原因。日本政府1994年制定的“天使计划”是应对生育率下降的首个综合性政策,旨在为家庭育儿提供制度支持,减轻父母的负担。1999年的《少子化对策促进基本方针》标志着“新天使计划”形成。更系统性的政策文件起始于2003年的《少子化社会对策基本法》以及2004-2020年期间制定的4个《少子化社会对策大纲》。这些政策文件从结婚、生育、养育到教育各阶段全覆盖,旨在通过结婚支持、经济补贴、就业改善以及幼儿托育等方面的措施来提升生育水平。

在结婚阶段,2016年启动的“一亿总活跃计划”提出,对新婚夫妇购房或新房租金、搬家费用等提供支持,鼓励长辈对青年人的经济援助,对父母及祖父母赠予的结婚生子援助资金实行免征赠予税。在孕育阶段,日本政府为不孕症患者和年轻孕妇等提供支持措施,不孕症患者治疗一次可以获得30万日元的治疗补贴,补贴次数可达6次;遇到困难的年轻孕妇可以获得包括住所、心理等方面的紧急援助。在生育阶段,日本政府对家庭的一次性生育补贴达到42万日元,保障父母的产假和育儿假,并支持女性怀孕和分娩后继续就业。在养育阶段,日本政府为15岁以下儿童按月发放儿童补贴,还提供免费婴幼儿保育、学龄前儿童教育,低收入家庭还可以获得高等教育学费支持和减免国民健康保险费等待遇。除此之外,政府还鼓励社区和企业帮助家庭减轻育儿负担,如提供“母婴健康服务”和“育儿支持服务”等。

第二,针对区域发展差异,实施人口、资源、环境和经济可持续发展的地方振兴战略。

区域性的人口减少和人口老龄化问题带来了诸多负面影响,2000年日本开展了大规模的市町村合并,并制定了《地方振兴战略》,2014年将该战略上升为国家发展战略,并在内阁府设立“地方环境、人口、产业振兴总部”,发布了《地方环境、人口、产业振兴法》,从中央到各地区政府均编制了《地方环境、人口、产业振兴愿景》和《地方环境、人口、产业振兴综合战略》[10]。该法案旨在促进人口、环境和经济协同、可持续性发展,包括促进人口增长、环境优化和产业振兴三个方面。

“地方振兴战略”主要围绕三大目标:一是创造和谐、安全、满意的生活环境,鼓励人民拥抱和追求梦想;二是吸引和培养有社会责任感的人力资源,通过人口增长实现地方振兴;三是推动地方特色的产业发展,创造更多就业机会[11]。其具体政策措施包含生育、托育、教育、医疗、保障、就业、产业等许多方面,而且“振兴地方战略协议会”突破行政划分,制定了促进地方振兴的多项专项规划。

第三,针对人口过疏的地区问题,实施地域活性化措施。

为解决人口过疏化地区增多带来的问题,日本政府颁布了一系列针对性法案。1970年发布的《过疏地域对策紧急措施法》主要期望通过改善交通、通讯等基础设施和吸引产业入驻,来改善过疏地区的经济增长,从而保障居民生活水平,防止财政崩溃,避免人口继续下降。1980年发布的《过疏地域振兴特别措施法》旨在改善过疏地区的社会功能,通过财政、行政、金融、税制等措施,达到改善医疗条件、增加就业机会、增进养老服务、增强教育质量、缩小地区差距等目标。1990年发布的《过疏地域活性化特别措施法》旨在提高过疏区域的活性化水平,继续在产业振兴、居民福祉、改善环境、增加就业等方面增加投入,同时也突出地区的自主性和差异性,发挥民间团体的作用,实现过疏地区的综合发展。2000年发布的《过疏地域自立促进特别措施法》期望结合过疏地区各自的特性,重视乡村优美自然环境的保护和开发,并加强与城市的交流,保护独特的地域文化,发展多样的地域产业,使过疏地区能够自立发展[12]。

第四,构建完善的国民基础社会保障体系,应对人口老龄化。

人口变动的区域差异使得部分地区更早进入老龄化社会,且面临更严重的老龄化问题,无法弥合的区域差异使得国民基础保障体系显得尤为重要。日本在二战后开始发展全民社会保障,从20世纪60年代开始,日本逐步建立起了包括养老保险、劳动保险、医疗保险、护理保险等在内的“从选择性到普遍性”“从救济到预防”的社会保障体系。

日本实行多层次的养老保险体系,包括国民年金、厚生年金和共济年金等,覆盖不同职业和收入水平的国民。这种多层次的养老保险体系可以满足不同人群的需求,并注重公平与效率的平衡,在缴纳和发放方面采取了“按贡献、分等级”的原则。日本的全民医保制度包括国民健康保险、厚生年金医疗和企业年金医疗等,实行强制性缴纳保险费的原则,全部覆盖了门诊、住院、手术、药品等医疗服务。日本国会于1997年通过了《长期护理保险法》,该法案对40岁以上的人收取强制性保险费,并为患有老年痴呆症或因健康原因卧床不起的老年人提供家庭护理、护理中心探访或长期入住疗养院等服务。这些普遍性的国民基础保险为全体国民提供了兜底性保障,有效缓解了偏远地区的养老负担。

(二)对中国的政策启示

根据中国国家统计局公布的数据,2022年末全国人口141 175万人,比2021年末减少85万人。中国已经正式进入人口负增长阶段,且呈现转折速度快、人口衰减快、回弹难度大的特征。同时,中国正面临人口快速老龄化的问题,截至2022年末,全国60周岁及以上老年人口2.8亿,占总人口的19.8%,65周岁及以上老年人口2.1亿,占总人口的14.9%,分别较2010年(13.3%、8.9%)上升6.5和6.0个百分点。大规模迁移流动使得老龄化的区域格局发生改变。一方面,人口转变的快慢存在区域差异,主要表现为东快西慢、北早南晚的特征;另一方面,改革开放以来,大规模人口流动主要表现为由中西部地区向东南沿海地区流动。人口的自然变动和机械变动双重因素叠加在一起,造成了区域人口增减的复杂局面。东北三省是中国最早发生由人口自然增长转负而主导人口负增长的地区,从2010—2020年,东北地区38个地市级行政单位中有33个人口负增长,人口下降速度很快[13]。人力资源从中西部到东南沿海城市、由农村向城市的单向流动过程,加剧了中西部农村的人口老龄化进程和程度,也增加了农村老龄问题的复杂性,如留守空巢老人、留守隔代家庭等,把中西部农村推向人口老龄化大潮的前沿,而中西部农村恰是经济社会发展和社会保障体系相对薄弱的地区,这给中国应对人口老龄化提出了更加严峻的挑战。日本的经验告诉我们,需要做好充足的理论研究和政策储备。

第一,盡快落实鼓励生育的政策条款,提高对财政薄弱地区的中央财政支持。具体包括:在婚恋环节重点关注农村大龄未婚男女的婚姻问题;帮助解决新就业青年、新成长家庭、育儿家庭的住房问题;促进家庭与工作平衡,支持男女职工共同履行家庭责任;在农村地区、欠发达地区加强普惠性学前教育的覆盖,拓展社区幼儿照料服务;均衡配置城乡义务教育资源,减轻家庭教育负担等等。构建生育友好型社会需要长期的社会建设和财政投入,可能是经济欠发达地区的地方财政难以负担的,需要更多政策支持和财政扶持。

第二,加大对中西部农村地区的资源投入,促进当地福利和保障体系的发展。中西部农村劳动力流失,使留守老人、空巢老人成为广大农村老年人的常态,以家庭为基础的养老模式正在衰落。然而,无论是从数量还是质量上来看,农村现有养老服务与需求之间都存在相当大的差距。政府应加大对中西部农村地区的财政支持力度,地方政府应加快建立农村养老机构及相关服务体系。具体包括:改善养老配套设施,加强基本公共医疗保健服务体系建设,提供包括生活照料、医疗护理、精神慰藉等在内的多样化服务,逐步建立和完善当地社会保障体系,最终实现全民共享经济发展成果的目标。

第三,继续促进区域协同发展,缩小地区差距。要加快建立支持和促进落后地区或困难地区发展的体制机制,发挥政策调节功能和制度优势,补齐基本公共服务供给的短板。通过政府投资和引导社会资本的方式,加强落后地区的交通、能源、通信等基础设施建设。加大对落后地区教育投入力度,提高学校硬件设施水平,实现教育质量的均衡发展。引导企业到落后地区投资,结合当地资源优势,加强产业链的构建和完善,促进产业间的协同发展。建立地区利益平衡协调体制机制,完善转移支付机制。通过多方面措施的综合作用,实现区域间的平衡发展和整体竞争力的提升。

总体来说,从中央到地方应制定前瞻性发展规划,应对局部地区的严重老龄化及人口流失,对地区人口缩减趋势进行科学预测,避免地区过度投资和建设,加强紧凑型社区建设,避免可能出现的重大风险。

[参考文献]

[1]史艳玲.浅析日本农村过疏化现象的成因及其对农业发展的影响[J].农业经济, 2008(8):39-40.

[2]张洋,陈胜,张振广.老龄化背景下日本人口流动趋势及都市圈规划经验借鉴[C]// 中国城市规划学会.人民城市,规划赋能——2022中国城市规划年会论文集.上海:中国城市规划设计研究院上海分院, 2023: 11.

[3]KIMIKO TANAKA PHDA, MIHO IWASAWA PHDB.Aging in Rural Japan:Limitations in the Current Social Care Policy[J].Journal of Aging & Social Policy,2010,22(4):394-406.

[4]乐燕子,李海金.乡村过疏化进程中的村落发展与治理创新:日本的经验与启示——基于日本高知县四万十町的案例研究[J].中国农村研究, 2018(1): 297-326.

[5]保母武彦.日本の農山村をどう再生するか[M].東京:岩波書店,2013:98-99.

[6]焦必方.日本城市的过疏化现状、成因及启示[J].复旦学报(社会科学版), 2020, 62 (3): 178-188.

[7]小田切徳美.農山村再生「限界集落」問題を超えて岩波ブックレッ[M].東京:岩波書店,2009.

[8]陈茗.人口老龄化的区域差异和形成要因的中日比较分析[J].人口与经济, 2001(S1): 21-22.

[9]羽田司,松原伽那.過疎山村における住民生活の存立形態:飯山市福島地区を事例に[J].地域研究年報,2017(39):161-180.

[10]春燕.新型城镇化背景下地区人口老龄化与人口缩减叠加的问题及应对:日本经验与启示[J].城市发展研究,2020,27(1): 95-101.

[11]田香兰,马子涵.日本人口安全问题对其未来走势的影响及应对举措[J].日本问题研究, 2023, 37 (3): 1-8.

[12]张丁元.日本人口过疏化问题研究[D].长春:吉林大学,2019.

[13]张丽萍,王广州.东北地区人口负增长特征及突出问题研究[J].社会科学辑刊, 2023(2): 129-142.

[责任编辑 孙 丽]

Differentiated Regional Population Growth and Population Aging in Japan

YANG Ge

(Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, 100006,China)

Abstract: Japan is the first country in Asia to undergo demographic transition and has the highest degree of population aging. Its demographic transition has the characteristics of a typical “East Asian model”. Rapid population aging and urbanization, as well as inter-regional migration, have made Japan face the problems of regional population growth and decline differentiation and the expansion of regional differences in aging. The superposition of natural and mechanical changes has continued to expand this trend, and the population migration caused by regional disparities has strengthened the mechanism of differentiation and deepened the negative effects of demographic factors on regional socio-economic development. Therefore, Japanese government has carried out a series of institutional developments, including creating a childbirth-friendly environment, implementing local revitalization strategies, implementing measures to revitalize depopulated areas, and improving the national basic social security system. China has just entered the stage of negative population growth. The aging of the population, the decline in fertility, and the regional population growth and d ecline differentiation will become the basic characteristics of population development at this stage. It is necessary to learn from Japans experience and undertake policy preparation from the perspectives of encouraging fertility, increasing rural investment, and narrowing regional disparities.

Key words: regional population growth and decline differentiation; population migration; population aging