梵高诞辰170周年:从人生撤退的“夜行者”

木浓

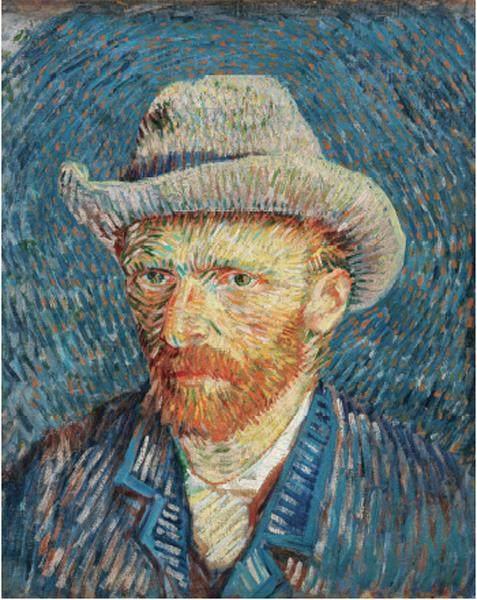

梵高的《自画像》,绘于1887年9月~10月

1890年7月29日,37岁的文森特·梵高在弟弟提奥怀中死去,留下遗言“永无止境的悲伤”。

究竟是自杀,还是被反对的青年枪杀,这样的争论对于抱憾其离去的后人来说,似乎已经不再那么重要—他的人生,深陷失败与癫狂的漩涡,早已预示一个不可自控的结局。

“在我很多作品的创作中,你都扮演了至关重要的角色,没有你,这些画不可能在不幸和颠沛流离中仍保持一份平静。这就是我们的关系。”文森特离世前,身上藏的一封没有寄出的信稿,向弟弟作了坦白:“我为自己的事业付出了所有,还为此搭上了一半理智。”

与家人,尤其与提奥相爱相杀的短暂人生中,反叛、出走、执拗,投奔文学、宗教、绘画,都是文森特一次次挣扎、求助、自救。终其一生,他都在用自己的方式,寻求家庭的正视、接纳、认可,寻求成为一个“正常的人”。

“生活将我们裹挟,速度是如此之快。”文森特曾说,每个人都在脆弱孤独的小舟上,毫无目的地航行在时代的大洋之中。

当后人以“天才”“大师”缅怀着文森特,惊叹于其作品的奇妙瑰丽的时候,往往忽略了他去世前,或是痛苦或是解脱的喃喃自语:“不想再重来一次了。”

170年前的3月30日,文森特出生于荷兰的一个新教牧师家庭。这个本该充满生机的日子,对于梵高家庭来说,却有着隐隐的忧伤—3月30日,正是文森特夭折的哥哥的忌日,而他出生的地点,恰好是哥哥坟墓的附近。

有一种说法,文森特的母亲安娜的家族,似乎有某种精神病遗传史,她的童年充满了恐惧与宿命感。作为“大龄女青年”,与多洛斯结婚后,她将“全部的心血、对秩序的偏执以及对规矩的唯命是从”,都倾注到6个孩子的教养中。日复一日的说教,“裹挟”了整个家庭,以至于他们所在的牧师公馆,被形容为“幽闭而又情绪化”。

文森特是6个孩子中的“异类”,与家庭,尤其是安娜格格不入。有人说,也许部分原因就是文森特出生的日子,暗合了安娜的“宿命论”:“她因死去长子的悲伤,转化成一种慢性忧郁,很难去满足一个新生的孩子所需要的,来自一个快乐母亲的关爱。”

渴望母爱而不得的文森特,性格日趋古怪而易怒,难以自制。在家人眼里,他“乖戾”“任性”“刚愎自用”“极难相处”“好斗”。不受接纳,他选择了逃离,不论四季、无视天气,孤身一人,长时间穿越旷野,四处游荡。“这是一段阴郁荒芜的岁月。”后来他这样形容。

父母无法忍耐这种“挑战”,在1864年10月的一个雨天,他们将儿子架上了自家的黄色马车,送到一所寄宿学校门口。许多年后,文森特写下:“那是秋天的一天,我站在普罗维利先生的学校的台阶上,目送爸妈乘坐的马车驶离,他们要回家。望着远去的黄色小马车奔驰……在那种时刻和今天之间,绵延着岁岁年年,这期间我感到自己是一切的局外人……”

在此后的几年时间,他一次又一次被父母拒之门外,被“流放”他乡,或自我放逐到荒野中。他的一生,始终以“局外人”的身份,游离在家庭之外、生活之外、主流社会之外。

梵高家族中,不乏在艺术圈中赫赫大名的行家。当文森特再一次从“如监狱般”的寄宿学校逃走后,父母不得不给他安排了艺术品公司职员的工作。

在新工作的热情中,文森特对艺术这个全新的领域突然产生了狂热的兴趣,如饥似渴地阅读艺术家、艺术史和艺术收藏的书籍,且对自己的新角色充满期望,坚信父母不会再为自己感到失望。

q4Uvawi3CJK6Lhd9QLzL/Q==梵高故居

他出生的地点,恰好是哥哥坟墓的附近。

然而好景不长,公司的人员变动影响了他的工作状态。被同事孤立、被父母嫌弃,以及再次被流放到其他国家,他迫切寻找一种文学、艺术之外的力量,来支撑自己—在这个时候,宗教成为他紧紧捉住的救命稻草。

1876年4月至12月,他辗转于旅程中,换了一份又一份工作,以接近自虐的方式行走着。许多年后,他用“夜行者”形容追逐家园和故土的自己:“我是个旅人,只在路上,没有到达。”

家庭并未如他所奢望地,接纳他的归来,对他只有失望,甚至是鄙夷。他决定成为一名传教士,迫切地渴望分享心中的激情,进而劝诫他人。“我们的家庭,凭记忆所及,世代相传,总是不断地有人传播。”对于他来说,父亲便是麦田里的播种人,而他相信自己也可以。

他用“夜行者”形容追逐家园和故土的自己。

《奧维尔教堂》,绘于1889年

在渴望被母亲怜爱的同时,他希望被父亲认可。在后来的布道中,他不止一次讲起收破烂的流浪商贩的故事—即使流浪商贩“不配做一个儿子”,但他的父亲还是接纳了他:“我的儿子已经死了,却再一次活了过来,我失而复得。”这是他一生也不能实现的渴望。

福音传道的狂热,并没有让他走上“正轨”。一次次的考核失败,让他更加孤僻和离群,让他陷入失败的漩涡中。与此同时,是自己给家庭带来痛苦和羞耻的自责,让他以苦行僧式的生活,来进行自我惩罚。

这一年,他经历了一次精神崩溃,也第一次有了自杀的念头。

投身于绘画,是文森特人生的一个转折点,也是他的人生价值再一次面临的挑战,也许是他最后的求救方式—他需要艺术来逃避世界,重构现实。

1877年,牧师劳里劳德在布道中说道,发现自然的美,并非认识上帝的一种方式,而是唯一能够捕捉这种美的方式,而将之完美表达的人—作家、音乐家、艺术家,乃是上帝最信赖的使者。文森特豁然开朗,原来绘画既是一种表达的手法,也是自己寻找“本真”的方式。

此后一段时间,他孜孜不倦地画下大量人物素描作品。然而在未能成功售出时,他又恢复大肆挥霍的生活,父母苦不堪言。工作已经稳定,且逐渐在艺术品交易上显山露水的提奥,为分担父母的压力,接下了资助哥哥的任务。但提奥未能预料到,接下来十余年,都需要不断面对哥哥的索取,甚至是要挟。

1889年6月,梵高在圣雷米精神病院绘制的《星夜》

文森特固执地按照自己认定的方式作画,无视当时艺术圈正在掀起的变革,也拒绝接受弟弟善意的建议,往油画或水彩画发展,创作卖家更青睐的风景画。他甚至用极端的方式与潮流对抗。另一方面,又为商人、买家、艺术家、家人等对自己艺术的不理解、不接受而暴怒。

直至1888年2月,他突然离开与弟弟同住的巴黎,来到阿尔。在他去世前数月,他才说出自己离开的原因—这是他一系列“撤退”的第一步,先是从巴黎撤退,再是从阿尔撤退,最后从生命中撤退。

在阿尔,他时不时陷入疯狂,进而创作了一系列鲜艳、奇妙的画作。1888年7月初,他写信给提奥说:“恰恰是人生里的这些时刻,我才觉得作为一个艺术家—即便这可能不是真实的生活中那样—能感到一种快乐,几乎就像我生活在某种理想化的现实生活中一样。”

1890年5月,他离开圣雷米精神病院,去往北方。7月,他在给提奥的信中写道:“我已经完全被这一望无际的平坦麦田和山丘所征服。画这幅画的时候,我全身心都沉浸在一种平静的心境中。”2个月后,他也许带着这样的平静,结束了自己的一生。

曾經,他一次又一次读着童年的诗歌,把最喜欢的朗费罗等人的作品抄写成册,沉浸在回忆与向往中。“用怀旧来安抚孤独,用过去来弥补现在”,是文森特一生未曾改变的自我保护模式。

“我看到村庄的亮光,在雨雾中闪烁,悲伤涌上心头,难以抵挡。”

责任编辑吴阳煜 wyy@nfcmag.com