公民数字阅读素养框架构建研究

——基于国内外研究的比较分析

赵育弘,罗军涛,钟志贤

(1.江西师范大学 教师教育高等研究院,江西 南昌 330022;2.江西开放大学,江西 南昌 330046)

引言

伴随着人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴技术的飞速发展,人类已迈入数字社会。作为数字化时代的产物——数字公民(Digital Citizenship),“要在应用技术的过程中遵循数字社会的规范,表现出适当且负责任的行为”(Ribble,2015)[1]。数字素养(Digital Literacy)是数字公民在数字社会必须具备的能力和品格,是数字公民素养的子集。我国政府在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》[2]、《提升全民数字素养与技能行动纲要》[3]等文件中多次强调要提升国民数字素养,加强数字技能培养。可见,全民数字素养提升已上升为国家战略。

数字素养是指通过数字设备和网络技术安全且适当地访问、管理、理解、整合、交流、评估和创建信息以参与经济和社会生活的能力(UNESCO,2011)[4]。作为数字素养的一个子集,数字阅读素养(Digital Reading Literacy)是“人类从符号中获得意义的一种社会实践活动和心理过程”(王佑镁,2018)[5]。如果说,阅读是生命的绿化过程,那么数字阅读素养是数字时代个体生存与发展的关键素养之一,是规避“多、快、浅、碎、轻、躁”等阅读陷阱的智慧(钟志贤,2016)[6]。多年来,国际上积极开展数字阅读素养测评的相关研究,在传统阅读素养测评中嵌入数字阅读素养测评,比较有影响的有国际学生评估项目(PISA)、国际阅读素养研究进展(PIRLS)、国家教育进展评估(NEAP)、在线阅读理解评估(ORCA)以及国际成人能力评估(PIAAC)等,为进一步构建数字阅读素养提供了丰富的启示。自2009 年中国上海首次参加PISA 阅读测评后,我国数字阅读素养研究开始奋起直追。系统考察和比较国内外数字阅读素养框架,探讨其共性特征,厘清数字阅读素养的核心构成要素,是一项必要的研究。本研究试图在对国内外组织机构、学者提出的22种数字阅读素养框架的详细要素对比、总结、提取共性的基础上,构建公民数字阅读素养框架。

一、研究设计

本研究围绕“公民数字阅读素养框架构建”问题,采用文献分析法和归纳类比法,对国内外数字阅读素养研究的相关文献进行整理和分析。具体研究设计如下:

①选取代表性的数字阅读评估项目。根据影响度,选取国际学生评估项目(PISA2018)、国际阅读素养研究进展(PIRLS2021)、国际成人能力评估(PIAAC2021)、国家教育进展评估(NAEP2022)、在线阅读理解评估(ORCA2011)等5 个有代表性的阅读素养测评项目,归纳整理文本内容并提取共性。

②搜集国内文献资料。在中国知网(CNKI)中以“数字阅读素养”or“数字化阅读素养”为关键词进行检索,时间截止2022年11月16日,共获得主题相关文献55篇,排除重复文献和对数字阅读素养构成要素没有明确表述的文献,最终获得文献17篇。将17 个数字阅读素养框架中意思相近的底层要素进行合并、统计频次,初步得到20个子要素。

③提取共同要素。对22个国内外数字阅读素养框架的构成要素进行拆解、分析和比较基础上,通过提取“最大公约数”,归纳总结出数字阅读素养框架的核心维度与具体要素,构建公民数字阅读素养框架。

二、现有数字阅读素养框架分析

(一)国外数字阅读素养框架对比分析

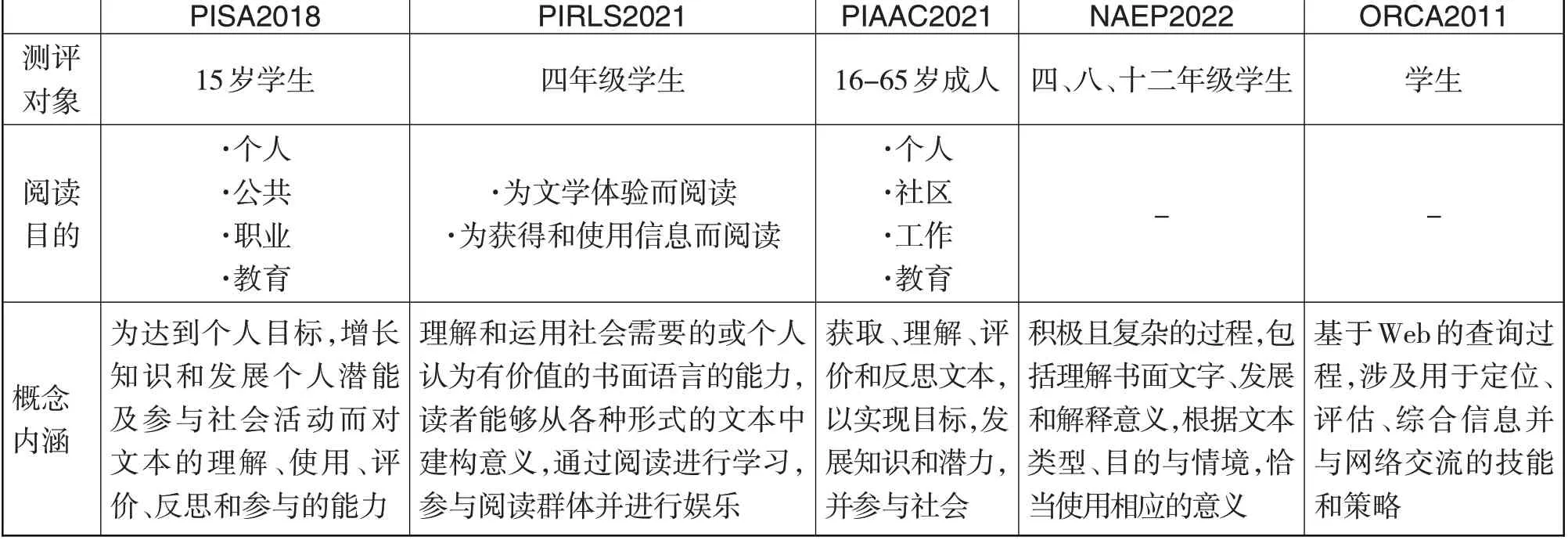

20 世纪80 年代末,两大国际组织“国际教育成就评价协会(International Association for Evaluation of Educational Achievement,简称IEA)”“经济与合作发展组织(The Organization for Economic Coopera⁃tion and Development,简称OECD)”陆续对阅读素养测评展开研究。近年来,随着互联网和数字技术的迅速发展,屏幕阅读、跨媒体阅读等数字阅读方式成为主流,数字阅读素养由此产生。数字阅读素养是数字时代背景下赋予阅读素养的新内涵,各国际组织积极迎合数字时代的大背景,将研究视野逐渐转向数字阅读素养测评。本文选取5个有代表性的数字阅读素养测评研究项目,如表1所示。

表1 国外数字阅读素养框架

1.国际学生评估项目(PISA)

国际学生评估项目(Programme for International Student Assessment,简称PISA)由OECD 于1997 年启动,2000 年首次对15 岁学生展开测评。其中,以阅读为重点测评领域至今已开展了三次(PI⁃SA2000、PISA2009、PISA2018)。PISA 阅读素养包括问卷调查和题目测试两部分,题目测试主要考察学生在不同情境中对不同文本的认知能力,属于阅读能力测评;问卷调查的目的是了解学生的阅读习惯、态度、动机等,属于阅读情感调查。阅读能力测评框架主要包括情境、文本和认知过程3 个维度。“情境”指的是阅读的目的、动机,即出于个人、公共、职业、教育四种阅读情境的需要而阅读;“文本”是指阅读材料的范围和类型;“认知过程”是阅读能力测评的集中表现,包括文本处理过程与任务处理过程两方面(OECD,2019)。

2.国际阅读素养研究进展(PIRLS)

国际阅读素养研究进展(Progress in Internation⁃al Reading Literacy Study,简 称PIRLS)由IEA 于2001 年对全球小学四年级学生展开测评。针对阅读素养领域的测评研究已开展了五次(PIRLS2001、PIRLS2006、PIRLS2011、PIRLS2016、PIRLS2021),是目前参与国家最多、影响力最广的面向小学阶段的国际阅读评估项目。2021 年,PIRLS 实现了测评的完全数字化,推出基于互联网(Web)的数字化测评版本——Digital PIRLS,将数字阅读素养测评分为阅读目的、阅读过程以及网站操作策略。以阅读过程为重点的测评,包括定位与提取明显信息、直接推论、解释与整合观点信息、评价与反思文本内容与结构四方面(Mullis&Martin,2019)。

3.国际成人能力评估(PIAAC)

国际成人能力评估(Programme for the Interna⁃tional Assessment of Adult Competencies,简 称PIAAC)是OECD 基于全球化和信息化等时代背景下,在原有成人素养调查(IALS)和成人素养及生活技能调查(ALLS)的基础上,开展的评估全球16-65岁成人技能项目,是国际上首个不用通过学历或资格证书认定,直接对成人技能的实际掌握水平进行测定的项目,主要测评阅读素养、数学素养和高技术环境下的问题解决能力三方面。其对阅读素养评估分为获取文本、理解、评价三方面(OECD,2021)。

4.国家教育进展评估(NAEP)

国家教育进展评估(National Assessment of Edu⁃cational Progress,简称NEAP),也被称为“国家报告卡”,主要针对4 年级、8 年级和12 年级公立和私立学校学生的阅读、数学、科学、写作等9 个科目的学业成就水平展开测评。NAEP 每两年评估一次4年级和8年级的阅读情况,每四年测量一次12年级的阅读情况。该项目由美国教育部国家教育统计中心管理,国家评估管理委员会(NAGB)监督和制定相关政策,是美国唯一一个全国性的基础教育质量评估体系。NAEP阅读素养测评框架自1992年发展至今,已进行过多次改革。其中,对阅读素养的测评分为NAEP1992-2007、NAEP2009-2024 两个阶段。最新的NAEP2022 和2024 阅读测评框架沿用了2009年的阅读素养测评框架,将阅读过程分为定位与回忆、整合与解释、批判与评价三方面(NAGB,2022)。

5.在线阅读理解评估(ORCA)

在线阅读理解评估(Online Reading Comprehen⁃sion Assessment,简称ORCA)是由美国国家统计科学研究所与康涅狄格大学、宾夕法尼亚州立大学以及罗得岛大学共同开发的研究项目。其主要测评学生使用互联网学习资源的能力及所需的技能,主要从定位信息、评估、综合信息以及交流知识和推论四个方面来评估在线阅读理解(Coiro J,2011)。

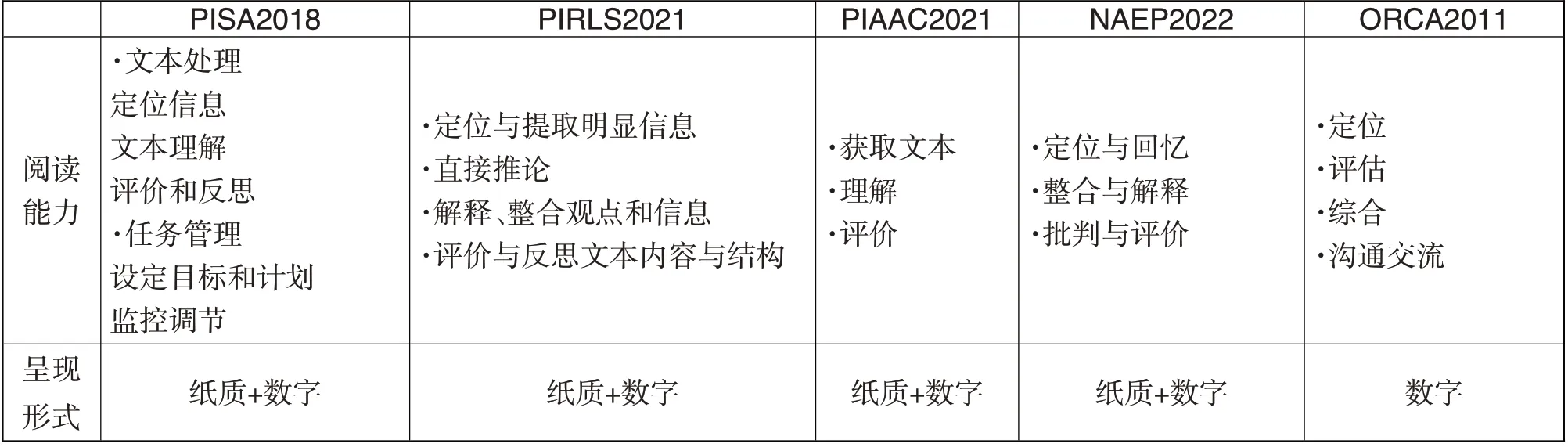

综上所述,五个国际数字阅读素养测评项目各具特色,却也有共性之处,尤其在阅读能力和表现形式方面。其间的比较如表2所示。

表2 PISA、PIRLS、PIAAC、NAEP、ORCA数字阅读素养测评比较

PISA2018 PIRLS2021 PIAAC2021 NAEP2022 ORCA2011阅读能力·定位与提取明显信息·直接推论·解释、整合观点和信息·评价与反思文本内容与结构·获取文本·理解·评价·定位与回忆·整合与解释·批判与评价·定位·评估·综合·沟通交流呈现形式·文本处理定位信息文本理解评价和反思·任务管理设定目标和计划监控调节纸质+数字纸质+数字纸质+数字纸质+数字数字

如表2所示,五个框架表现出如下共性:

第一,动态更新。数字阅读素养框架不是一成不变的,是随着时代的进步、技术的发展和人类阅读方式的变革而不断更新的。随着数字技术的快速发展,阅读媒体从原来的纸质阅读逐渐发展到屏幕阅读,人们需要掌握的技能越来越多,动态更新对数字阅读素养框架的重要性也愈发凸显。以PIRLS为例,2001年,提出测评学生电子文本阅读能力的重要性;2011年,推出基于网络的阅读计划,探索评价网络文本阅读的可能性;2016 年,正式推出在线阅读评估项目ePIRLS;2021 年,推出数字阅读素养测评Digital PIRLS,实现了测评的完全数字化(钱荃&刘洁玲,2021)[12]。

第二,以“阅读能力”为核心,重视高阶思维。通过对以上五个素养模型比较发现,在阅读能力维度的划分上具有较高的相似性。不仅关注信息定位、获取、识别等基本阅读能力,还关注解释、整合、评价和反思等高阶能力,使读者能够在理解表层文字的基础上按要求再现信息;在理解深层文字的基础上按提示进行推理和思考;同时能够运用所得信息解决实际问题并进行批判性思考(谭霞&杨磊,2021)[13]。因此,应构建以高阶思维为导向,以阅读能力为核心的数字阅读素养框架。

第三,强调真实的阅读情境。国外研究重视真实情境中的多元文本理解,如PIAAC、PISA 等在数字阅读素养测评的过程中倾向于选择社会情境,使得学生在真实情境中解决问题,利于理论与实践结合;且国外阅读素养测评试题更加追求模拟真实,如ePIRLS 数字阅读素养测试界面包含广告、弹窗、指示语等,增强学生的代入感(王佑镁等,2020)[14]。相比之下,国内各省市语文中考试卷的阅读试题嵌入情境的题项屈指可数,大多是根据提供的名篇佳作,设置三至五道自编的问题,与学生的实际生活脱节(王宇珍&程良宏,2020)[15]。

(二)国内数字阅读素养框架对比分析

受国际阅读素养研究的影响,我国阅读素养的相关研究始于本世纪初新课程改革之际。自2009年中国上海首次参加PISA全球测评后,阅读素养研究进入快速提升阶段。近年来,随着全球数字阅读素养发展,我国学者也将视野转向数字阅读素养领域。研究内容包括对国外数字阅读素养测评的介绍与比较[16-17],对我国教育实践研究的启示[18-19],不同群体的数字阅读素养研究[20-21],以及数字阅读素养框架的构建[22]等,其主要类别如表3所示。

表3 国内17种数字阅读素养框架分类表

上述17 个数字阅读素养框架均具有数量不等的一级、二级、三级维度或要素,为避免不同层面不便比较的情况,进行以下操作:

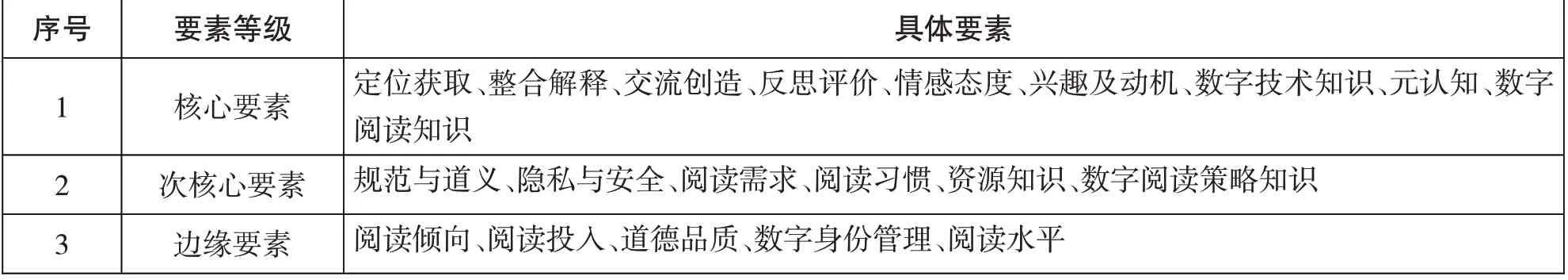

选取17个框架中最底层的要素,将意思相同相近的要素进行归并处理,如将信息定位能力、获取定位、数字信息定位合并为“定位获取”,将目标和计划、监控调节、元认知合并为“元认知”,将数字阅读的基本认知、已具备的数字化阅读知识、文本知识合并为“数字阅读知识”等,最终得到20 个要素,并按照这些要素出现的频次,以及各框架所包含的要素数量进行了排列,如表4所示(部分要素代表性不强,仅在一个框架中提到,故未统计)。

表4 国内17个数字阅读素养框架要素比较

通过归纳和总结国内数字阅读素养框架的内容与要素,发现这些数字阅读素养框架所包含的内容和要素不尽相同,但具有较高的相似度。基于此,本研究根据上述20 个子要素的“重要程度”(在17个框架中出现的频次),将上述20个子要素分为了三类,即核心要素(9个,出现次数不少于9次)、次核心要素(6 个,出现次数处于4-8 之间)和边缘要素(5个,出现次数≦3次),如表5所示。

表5 国内17个数字阅读素养框架要素比较

(三)国内外数字阅读素养框架之共性分析

研究使用微词云在线词云生成工具对国内外数字阅读素养框架中的结构要素进行词频统计和可视化分析,生成词云图,如图1、图2所示。词云是一种直观的可视化技术,词云图中词汇的大小与该词出现的频次成正比。本研究中的词云图直观展示了数字阅读素养框架要素的出现频次,有助于数字阅读素养框架的构建。结果表明,国内外数字阅读素养框架有共通之处。其中,信息、定位、反思、整合、评价等是比较突出、出现频率较高的词汇,这些词汇反映出了数字阅读能力是数字阅读素养的重点关注领域。此外,国外的研究更加倾向于文本处理、管理、定位、反思、计划等可测量的能力要求;而国内学者提出的构成要素更加聚焦数字阅读本身,如数字阅读知识、数字阅读能力、数字阅读兴趣、态度等,侧重于数字阅读素养构成要素的介绍。

图1 国内数字阅读素养框架底层要素词云图

图2 国外数字阅读素养框架底层要素词云图

三、公民数字阅读素养框架之构建

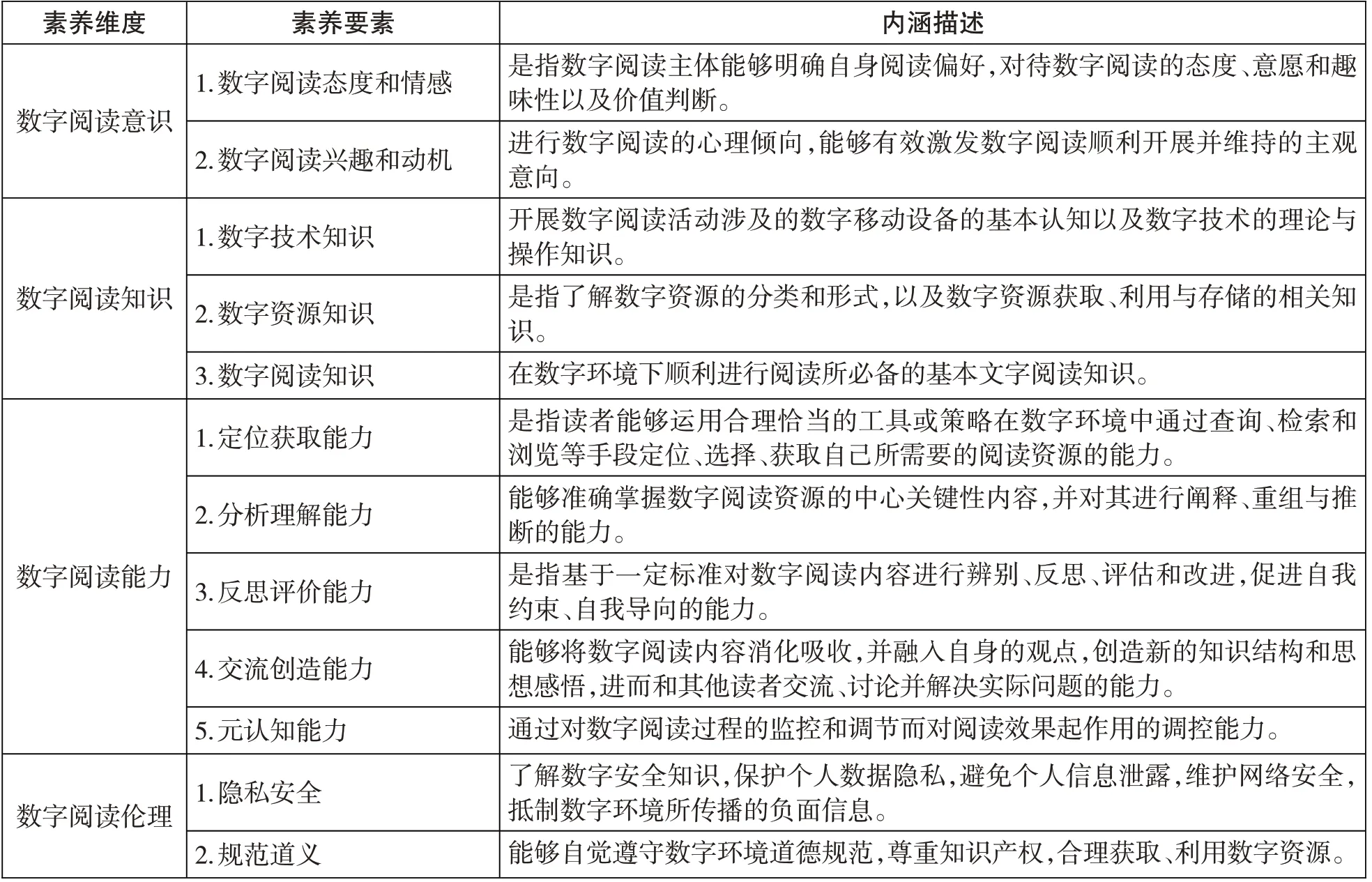

构建我国公民数字阅读素养框架,既需汲取国外数字阅读素养测评研究的经验,也需要参考我国数字阅读素养的相关研究。基于此,本研究将结合前文国内外框架比较的共性,构建公民数字阅读素养框架,具体见表6。

表6 公民数字阅读素养的结构框架与内涵描述

(一)一级维度设计

联合国教科文组织认为素养是一种在各种语境中能够识别、理解、解释、创造、交流、计算和运用印刷和书写材料的能力,包含一系列能够使个人实现目标、拓宽知识、开发潜能以及全面参与所在群体甚至更宽泛的社会活动的学习能力[40]。可见,素养是一个由知识、能力、情意等有机组合的综合概念。关于素养构成要素的研究,基本可以分为意识、能力和道德三因素,或意识、知识、能力和道德伦理四因素。在梳理国内数字阅读素养框架研究的基础上,笔者发现大部分学者都按照以上素养的两种内涵框架进行划分。因此,本研究将从素养特有的内涵框架出发,从意识、知识、能力、伦理四个维度构建数字阅读素养的一级维度。

(二)二级维度设计

二级维度的构建来自已有框架要素的归纳类比,主要抽取于前文提到的22个国内外数字阅读素养框架中。具体内容如下:

“数字阅读意识”是数字阅读素养的构成基础,是阅读主体具有明确的阅读动机并积极进行数字阅读以解决实际问题的主观倾向。数字阅读意识对阅读的行为表现具有主观能动作用,数字阅读意识的强弱决定着读者的数字阅读效果。因此,将前文抽取出的阅读倾向、阅读投入、情感态度、兴趣和动机等要素归纳为“数字阅读兴趣和动机”“数字阅读态度和情感”两个二级维度。

“数字阅读知识”是形成并培养数字阅读能力的基础,是数字阅读素养的重要组成部分。数字阅读活动的顺利进行,不仅需要阅读主体掌握基本的文字阅读知识,还需要具备一定的数字技术知识以及数字资源管理知识。因此,借鉴我国学者对数字阅读知识的分类,本文将其分为数字技术知识、数字资源知识、数字阅读知识三个维度。

“数字阅读能力”是数字阅读素养的核心构成要素,是数字阅读素养高低的直观体现。国外数字阅读素养框架以数字阅读能力为核心,关注定位、获取、整合、分析、解释、评价、反思、交流等能力,这与我国学者对数字阅读能力要素的概括相呼应。此外,数字阅读过程中还需要设定阅读目标,制订阅读计划,对自身阅读行为进行管理、监控和调节,因此,应将元认知能力涵盖其中。综上,本文将数字阅读能力分为定位获取能力、分析理解能力、反思评价能力、交流创造能力、元认知能力五个维度。

“数字阅读伦理”主要是指在数字阅读过程中,既要保护个人数据隐私,维护网络安全,谨慎不良网站,也要遵守网络道德规范,了解具体的规定和政策,合理获取、利用数字阅读资源,尊重他人的知识产权。因此,将其归纳为隐私安全和规范道义两个维度。

四、结语

数字技术在21世纪飞速发展,使得人类由言语之民、书籍之民转变为屏幕之民(凯文·凯利,2016)[41],逐步走向数字化社会。数字阅读素养是人类适应数字社会的一种必备素养,甚至是一种数字时代的“生存能力”。本研究在综述国内外数字阅读素养框架并分析、比较其具体要素的基础上,从数字阅读意识、数字阅读能力、数字阅读知识及数字阅读伦理4 个一级维度和12 个二级维度构建了公民数字阅读素养框架。尽管本研究提出了一个较为完整的数字阅读素养框架,但仍存在不足之处,后续研究将进一步通过德尔菲法、实地调查法等,结合定量与定性分析,从理论与实践角度进一步完善理论框架,并在此基础上对公民数字阅读素养现状展开研究。此外,希望本研究能够引起公民对数字阅读素养的重视,推动我国国民阅读的发展。