2016年-2021年四川省地表水体中137Cs放射性水平及公众健康风险评估研究

唐辉 马桥 高荣建 汪竞豪 欧阳均

关键词:地表水体;137CS;放射性水平;健康风险

中图分类号:X820.4 文献标志码:B

前言

137Cs主要来源于核武器试验、核反应堆的放射性废物,为γ放射性核素,半衰期(T1371/2=30.17a)较长,如果人体摄入一定量的137Cs,会聚集在人体的肌肉组织中,对身体产生较长时间的影响,增加人体患癌的可能性。文章对2016年-2021年期间四川省辖区内重要地表水系的137Cs放射性水平进行了调查,分析各地表水系137Cs放射性分布的特征和暴露水平,并利用健康风险模型评价地表水系中137Cs放射性物质导致的公众健康风险,为评价辐射环境、保障用水安全提供技术支撑。

1材料与方法

1.1采样点、样品采集

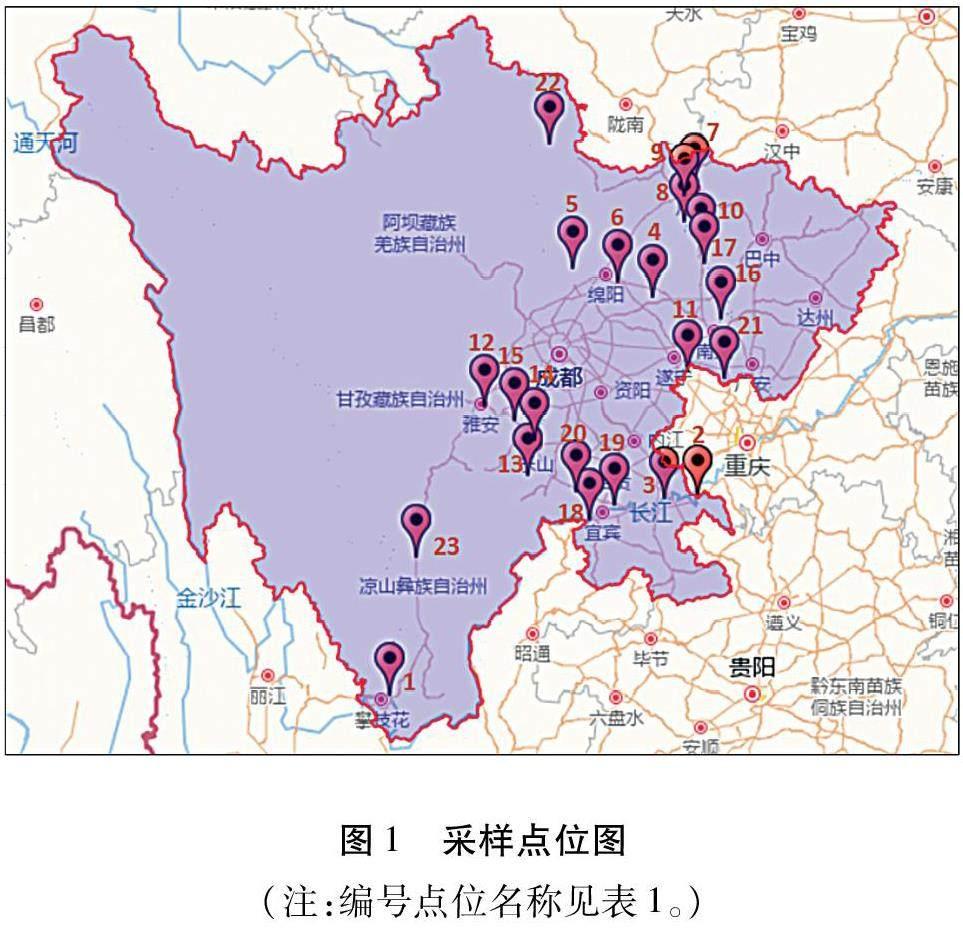

文章的调查对象为四川省辖区内重要水系地表水体的137Cs放射性水平,共在四川省范围内设置地表水体监测断面23个,如图1所示;2016年-2021年期间在枯水期(1月-4月)和平水期(6月-10月)各采集样品一次,采样任务由监测断面所属地级市(州)生态环境系统监测站负责,按照GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》的相关规定执行样品采集、存贮、运输等操作。

1.2检测分析方法与评价标准

水中137Cs放射性水平的检测方法参照《水和生物样品样品灰中铯-137放射化学分析方法》(HJ816-2016)。

因为《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)两个标准中没有关于137Cs限值的明确规定,WHO发表的《Guidelines for Drinking-water Quality》(FOURTHEDITION)的表A6.1中给出了饮用水中137Cs的放射性核素指导水平为10 Bq/L,因饮用水的标准要求比地表水质量标准更加严格,按照标准参照惯例,一般可使用更严格的标准来进行参照和评价,故文章参照10 Bq/L的标准对地表水中的137 Cs含量进行评价。

1.3质量控制

负责采样任务的地级市(州)监测站人员和省辐射站负责检测的人员均经过培训并考核合格后持证上岗,检测所使用的设备均检定合格且在有效期内;整个检测过程均按照《辐射环境监测技术规范》(HJ/T 61 - 2021)要求执行。四川省辐射环境管理监测中心站取得了中国计量认证(CMA),建立了完整了质量控制和质量保证体系,可保证监测数据的准确性。

1.4统计学分析

检测数据使用统计软件SPSS 26.0进行数据统计和分析,组间比较采用克鲁斯卡尔-沃利斯检验,以p<0.05为差异有统计学意义。

1.5待积有效积累的计算模型

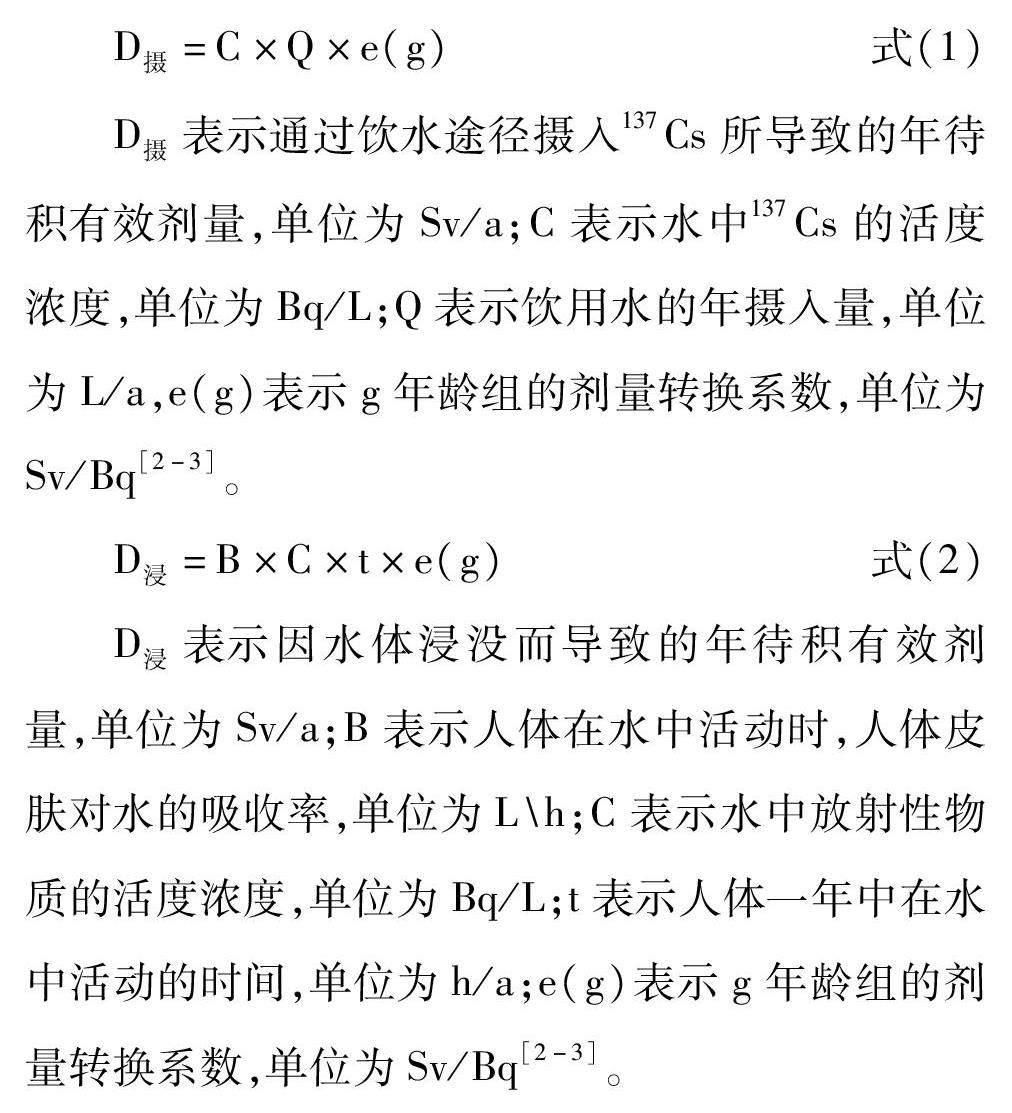

公众摄入地表水体中的137Cs主要通过饮水和水体浸没两种途径,分别通过式(1)和式(2)计算待积有效剂量。

剂量转换系数的取值参考国标《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中的数据,<1岁组转换系数为2.1×10-8Sv/Bq,1~2岁组转换系数为1.2×10-8Sv/Bq,2~7岁组转换系数为9.6×10-9Sv/Bq,7~12岁组转换系数为1.0×10-8Sv/Bq,12~17岁组转换系数为1.3×10-8Sv/Bq,>17岁组转换系数为1.3×10-88v/Bq。

参考《中国人群暴露手册》(0~5岁儿童卷、6~17岁儿童卷、成人卷),<1岁组的年饮水摄入量为126 L,水体中的年活动时间为42.12 h;1~2岁组的年饮水摄入量为219 L,水体中的年活动时间为49.82 h;2~7岁组的年饮水摄入量为230 L,水体中的年活动时间为56.45 h;7~12岁组的年饮水摄入量为330 L,水体中的年活动时间为64.70 h;12~17岁组的年饮水摄入量为404 L,水体中的年活动时间为73.65h;>17岁组的年饮水摄入量为410L,水体中的年活动时间为43.60 h。根据研究,人体浸没于水中对水的吸收率取0.024L/h。

1.6健康风险评价模型

公众因摄入地表水体中的放射性核素137Cs而导致健康风险通过公式(3)计算:

R总=1.25×10-2×D摄+1.25×10-2×D浸 式(3)

R总表示公众因摄入地表水体中的放射性核素137Cs而导致的平均个人致癌年风险,单位为a-1;1.25×10-2为在人群中辐射诱发的癌症死亡概率系数,单位为Sv-1;D摄表示通过饮水途径摄入放射性物质导致的年待积有效剂量,D浸表示因水体浸没而导致的年待积有效剂量,单位为Sv/a。

2监测结果

2.1不同地表水断137Cs放射性水平监测结果

四川省23个地表水监测断面在2016年-2021年期间的137Cs放射性浓度范围为0.19mBq/L~0.57 mBq/L,平均值为0.31 mBq/L,标准差为0.06;均低于WHO发表的《Guidelines for Drinking-water Quality》( FOURTH EDITION)中的指导水平。不同地表水监测断面之间的137Cs放射性浓度分别进行比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2不同年度地表水体的137Cs放射性水平

2016年-2021年四川省23个地表水体监测断面137Cs放射性浓度如表2所示;不同年度之间的137Cs放射性浓度分别进行对比,差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.3不同水期地表水体的137Cs放射性水平

枯水期和平水期各地表水体的137Cs放射性浓度平均值分别为0.29 mBq/L、0.32 mBq/L;平水期和枯水期各地表水体的137Cs放射性浓度分别进行比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

3健康风险评价

文章采用2016年-2021年间各地表水监测断面水体中137Cs的放射性浓度平均值计算年均待积有效剂量。2016年-2021年期间四川省辖区范围内监测的地表水体中的137Cs经饮水途径和水体浸没途径在各年龄组的年均总待积有效剂量范围为0.57×10-9Sv~2.54×10-9Sv,低于WHO的推荐参考水平0.1 mSv。

公众摄入地表水体中的137Cs主要通过饮水和水体浸没两种途径,目前四川省各地级市(州)的饮用水源地均为地表水,按照如今的经济生活水平,人群大规模直接饮用未经处理的地表水的情况已不存在,但根据陈凯等关于自来水处理工艺和处理流程的相关研究,从原水到自来水出厂的整个处理过程,并不会导致水中放射性物质137Cs的增加;从保守的角度出发,为更稳妥的计算其导致的待积有效剂量,更严格的评价公众的健康风险以保障公众安全,文章直接使用地表水中137Cs的放射性活度浓度进行计算。

因饮水途径、水体浸没途径摄入地表水体中137Cs放射性物质而导致各年龄段居民总的致癌风险如表4所示。WHO将放射性物质均划分为1类致癌物质,即为最高等级,需按照最严格的标准(即10-6)进行控制;当致癌风险低于10-6时即认为风险低,可忽略;当致癌风险在10-4~10-6范围时,即有潜在的致癌风险;当致癌风险大于10-4时即认为风险过高,不能接受。而ICRP发布的最大可忽略风险为5.0×10-5。四川省地表水体中137Cs放射性对各年龄段居民所致的总致癌风险处于7.08×10-12~3.17×10×10-11,远低于WHO和ICRP发布的最严格控制限值。

根据四川省平均值计算的各年龄组的总致癌风险,按照总的致癌风险从大到小排序为>17岁组、12~17岁、7~12岁组、<1岁组、1~2岁组、2~7岁组。致癌风险的高低与摄入量、身体器官对辐射的敏感度等有关系;>17岁组因摄入量最大,导致其致癌风险最高,2~7岁组对137Cs辐射的敏感度最低,虽然其摄入量不是最小,其致癌风险反而是最低的。

4结论

在2016年-2021年期间四川省地表水体中137Cs的放射性水平为0.19 mBq/L~0.57mBq/L,均低于WHO发表的《Guidelines for Drinking-water Quality》(FOURTH EDITION)中的指导水平;各监测断面之间的137Cs放射性浓度的差异无统计学意义,说明各监测断面的137Cs放射性浓度基本处于同一水平;枯水期与平水期137Cs放射性浓度的差异无统计学意义,说明137Cs放射性浓度不受水期变化的影响;不同年份之间137Cs放射性浓度间的差异无统计学意义,说明各监测断面137Cs放射性浓度相对较为稳定。因摄入地表水体中的137Cs所导致的待积有效剂量计算显示,对各年龄组的年均总待积有效剂量均低于0.1mSv,低于WHO推荐的参考水平。健康风险评价显示,四川省主要地表水体中137Cs对各年龄组的致癌风险均远远低于10-6水平,对各年龄组都是安全的。