致密砂岩储层成因类型与致密化过程差异性

关键词 致密砂岩;成因类型;致密化过程;阜一段;高邮凹陷

第一作者简介 于雯泉,男,1977年出生,博士,油气地质学、沉积学,E-mail: yuwq.jsyt@sinopec.com

中图分类号 P618.13 文献标志码 A

0 引言

致密砂岩储层与常规砂岩储层相比具有特殊的微观特征[1?3],其孔隙较小且喉道狭窄而复杂,成因也较为复杂。国内外诸多学者按照成因、岩性等因素进行了分类研究[4?6]。笔者通过对苏北盆地高邮凹陷阜宁组一段(E1f1)致密砂岩进行分析,认为致密砂岩储层成因类型可以归纳为沉积时期粒度较细而主导的原生成因和成岩时期压实、胶结等作用主导的次生成因两大类型,又可以进一步细分为四种小类[7]。另外,近年来国内外的众多学者将目光越来越多地集中到砂岩的致密化过程及其与油气成藏的耦合关系上,通过分析砂岩的沉积、成岩特征,结合埋藏史与成藏期,探讨砂岩致密化过程及其与烃类注入的相关关系。例如在不少盆地中的研究均提出研究对象多属于“先致密后成藏”类型,并且该种类型的油气藏含烃饱和度往往较低[5,8?10],也有少量油藏是“先成藏后致密”类型[11?12]。这些研究更多的是从致密化与成藏期的关系来分析的,且多为一种类型的讨论,同一地区往往缺乏两种类型的量化对比,对两种类型油藏的储层差异也缺乏深入的探讨。本文以高邮凹陷E1f1致密砂岩储层为研究对象,通过分析其致密化过程中孔隙演化、孔喉结构及油藏特征,探讨致密砂岩的致密化过程与成藏差异性。

1 地质概况

高邮凹陷E1f1是苏北盆地重要的勘探领域之一,超过半数的钻井数据表明该层段在斜坡带的中内坡及南部断阶带部分地区为致密砂岩[13]。这些致密砂岩主要分布在高邮凹陷的深凹带、北斜坡沙花瓦中内坡、车逻地区和南部断阶带的低台阶地区,其中在北斜坡中内坡到车逻一带,主要分布在埋深大于2 800 m的范围内(图1)。E1f1沉积时期,高邮凹陷是一个多物源多水系的汇水盆地,分为北部的浅水三角洲和南部的扇三角洲,岩性主要为长石砂岩和长石岩屑砂岩,分选中等—偏差,磨圆中等,多呈次圆状—次棱角状,结构成熟度差[14?15]。

2 储层特征与成因类型

高邮凹陷E1 f1的埋深较大,埋藏时间较长,成岩作用十分显著,尤其是在北斜坡的中内坡地区,现今的埋深一般大于成藏期(三垛组(E2s)沉积末期)的埋深,压实与胶结作用明显,碎屑间多见线—凹凸接触,也存在点—线接触,粒间主要为方解石、铁方解石及铁白云石的胶结,另外溶蚀孔隙相对较多,但多受到后期的压实与胶结作用的影响,溶蚀孔连通性较差。而在南部断阶带,现今的埋深较浅,但是压实作用依然十分强烈,表明其最大古埋深远大于现今埋深[16?18],碎屑间以点—线接触为主,黏土含量较高,粒间多见方解石、铁方解石胶结,原生孔隙有一定保留,连通性较好,但是总体数量相对较少。关于高邮凹陷阜一段的成岩特征可参见文献[7,13]。

就成因而言,高邮凹陷E1 f1致密砂岩储层的形成主要有两大类型:原生型和次生型,分别主要受沉积作用与成岩作用的控制。原生型是指由于沉积砂体的粒度或分选而导致砂体本身物性较低,随着埋藏过程而逐渐致密化的致密砂岩。其受到沉积作用的影响较大,可以再细分为细粒型与混杂型。次生型则是指沉积砂体原物性较高,但由于后期的成岩改造而导致致密化的致密砂岩,可以细分为压实型与胶结型[7]。

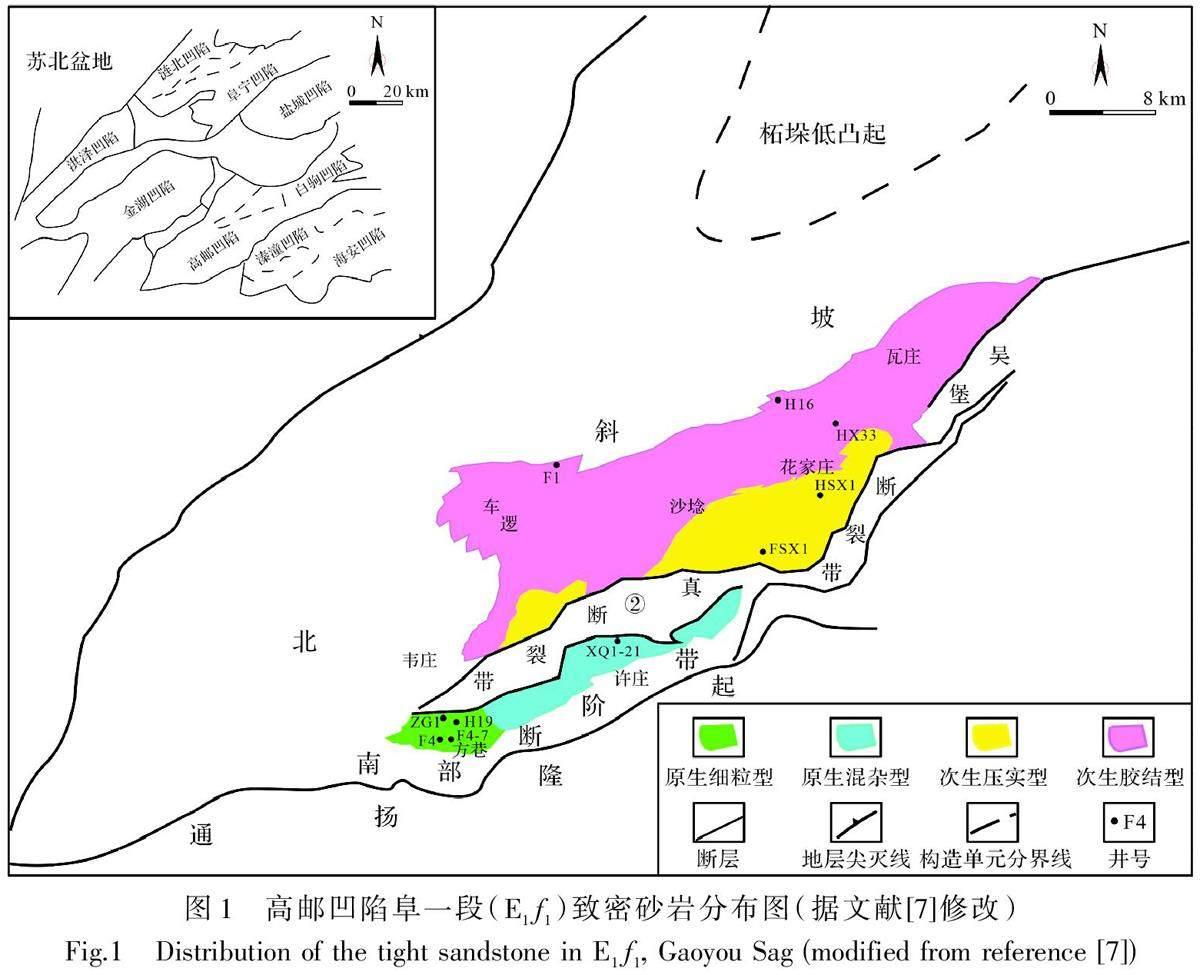

原生细粒型是指由于沉积粒度较细而导致致密化的致密砂岩。当致密砂岩的粒度小于0.05 mm时,其受到原生沉积作用的影响更大。在高邮凹陷南部断阶带的方巷地区砂岩粒度较细,粒间多呈点—线接触,有一定的方解石胶结(10%~15%),存在一定的原生粒间孔,也发育一些粒内溶孔和晶间微孔(图2a)。

原生混杂型是指由于沉积分选较差而导致后期易致密化的致密砂岩,主要是由于泥质含量较多,或砂、砾、泥混杂,其多为重力流混杂沉积,泥质含量多大于5%。其原始物性相对较差,经过压实与胶结作用后更易致密化,多在高邮凹陷南部断阶带的许庄地区发育。粒间多呈点—线接触,杂基较多,见少量方解石胶结,储集空间以残余原生粒间孔、粒间溶孔和微裂缝为主(图2b)。

次生胶结型是指由于胶结作用强烈而导致致密化的致密砂岩。这类致密砂岩往往压实作用一般而胶结作用十分强烈,多发育在北斜坡的车逻—沙埝—花庄—瓦庄的中坡带,往往有多期碳酸盐胶结,碳酸盐含量多大于15%,甚至高达30%,常见铁方解石或铁白云石,粒间多呈点—线接触,储集空间以粒间溶孔、粒内溶孔和晶间微孔为主(图2c,d)。

次生压实型是指由于压实作用强烈而导致致密化的致密砂岩。这类致密砂岩往往发育在沙埝—花庄的内坡带这一埋深较大的区域,其压实作用十分强烈,碳酸盐含量多小于15%,粒间多呈线—凹凸接触,储集空间以粒内溶孔和晶间微孔为主,可见矿物颗粒破碎微裂缝(图2e,f)。

高邮凹陷E1 f1致密砂岩储层孔隙演化过程中由于上覆盐城组沉积时期发生构造掀斜,导致沉降中心发生迁移。因此,不同地区受到的成岩作用不同,整体上表现为晚期胶结作用强烈,而局部压实作用明显加强。另外,南部断阶带地区虽然现今埋深较浅,但是古埋深较大[13,19],且发育南部物源的扇三角洲沉积体系。因此,高邮凹陷E1 f1致密砂岩储层在不同地区分布四种成因类型[7]。

3 储层致密化过程从高邮凹陷

从E1f1埋深来看,致密砂岩分布区的差距较大,南部断阶带地区的埋深比北斜坡内坡地区浅1 000 m以上,这一方面说明两个地区的埋藏史存在巨大差异,另一方面则表明两个地区储层的致密化过程存在差异。以资料较为丰富的发育次生压实型储层的内坡地区和发育原生细粒型储层的方巷地区为例,分析两者的差异。

3.1 北斜坡内坡地区(次生压实型)

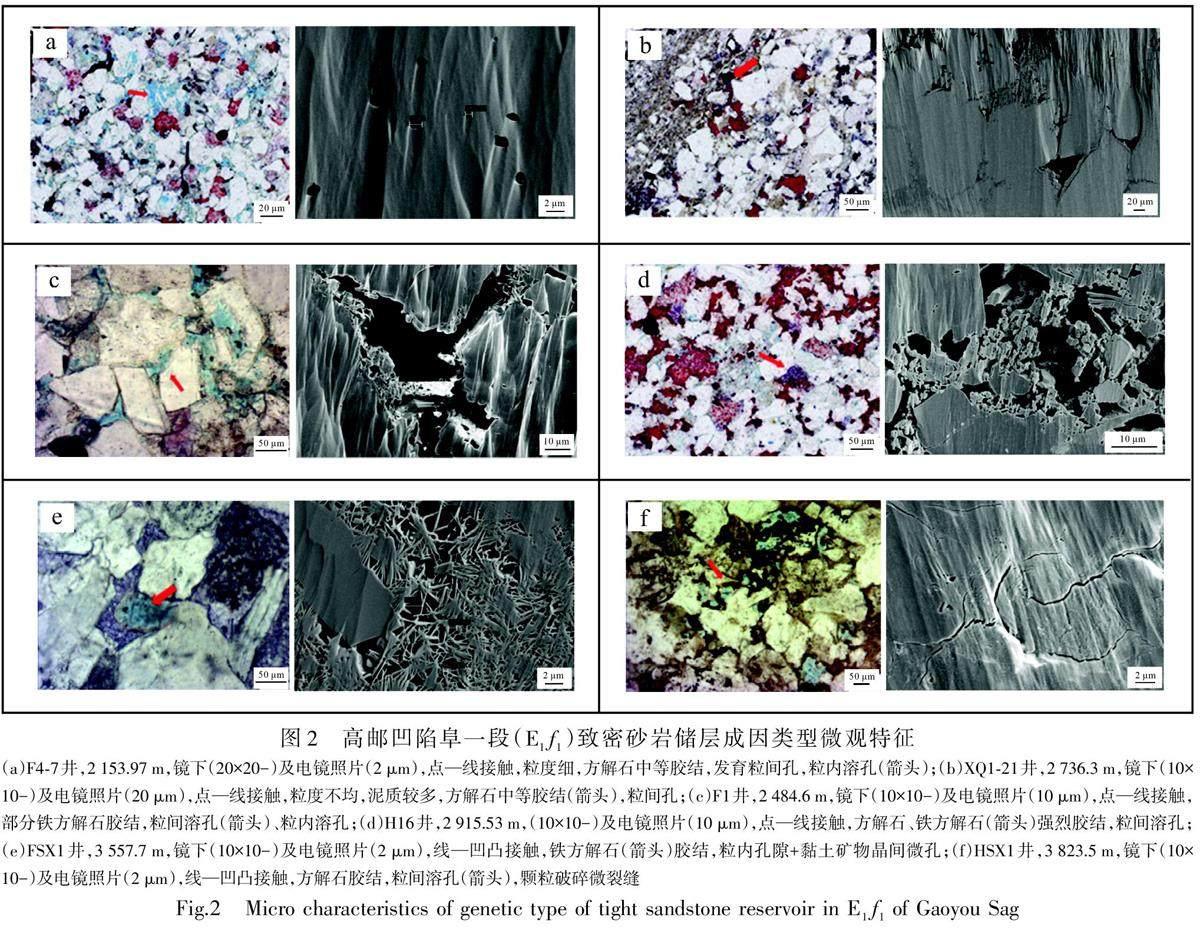

高邮凹陷内坡带E1f1现今的埋深相对较大(3 200~4 500 m),主要发育次生压实型储层(图2e,f),其储层经历过复杂的埋藏过程,致密化过程也较为复杂。在砂体沉积后,由于处于凹陷的中心部位,阜宁组沉积时期该地区沉降较快,至戴南组(E2d)沉积时期,埋深超过2 000 m,温度超过了80 ℃,此时的储层由于受到压实作用的影响,物性迅速下降,孔隙度减少了约20%。在随后的戴南组至三垛组二段(E2s2)沉积时期,高邮凹陷进入了断陷阶段,该地区的埋深继续加大,埋深超过3 500 m,温度超过了140 ℃,此时除了压实作用外,碳酸盐胶结作用增强,导致储层的孔隙度急剧下降到10%以下,砂岩已经进入早期的致密阶段。而在E2s2沉积末期整个苏北盆地都遭受了一次大规模的抬升剥蚀,各地区的剥蚀程度有所不同,高邮凹陷内斜坡地区剥蚀相对较轻,其剥蚀量为500~800 m[20?22],而由于该地区处于生烃中心,在该时期(E2s2沉积末期)伴随生烃而出的大量酸性流体对储层的溶蚀作用十分强烈,孔隙度增加达到了10%以上,解除了早期致密化,使得E1f1砂岩又重新成为良好的储集体(原来孔隙度约6%的储层经溶蚀作用孔隙度增至16%以上)。进入盐城组(Ny)沉积时期,盆地再次整体坳陷,该地区埋藏深度增加了1 200~1 400 m,导致现今埋深超过了E2s2沉积末期埋深,最高温度甚至达到了160 ℃,E1f1储层再次受到压实作用与胶结作用的影响,尤其是压实作用十分明显,成岩减孔率超过11%[13],导致砂岩再次致密化,例如FSX1井的一些储层孔隙度仅仅只有2%~5%(图3)。

3.2 南部断阶带方巷地区(原生细粒型)

高邮凹陷南部断阶带方巷地区E1f1现今的埋深相对较小(约2 000 m),主要发育原生细粒型储层(图2b),其储层经历过的埋藏与致密化过程与内坡带截然不同。该地区由于处于凹陷的边缘部位,阜宁组沉积时期沉降相对较慢,至E2s 沉积早期,埋深仅超过2 000 m,但较细的粒度导致储层易受早期压实的影响,孔隙度减少了约21%[13]。在随后至E2s2沉积时期,该地区的埋深超过了3 000 m,温度超过了120 ℃,此时除了压实作用外,碳酸盐胶结作用增强,导致储层的孔隙度急剧下降到10%以下,砂岩进入致密阶段。在E2s2沉积末期,该地区剥蚀相对较强,其剥蚀量为500~1 500 m[20?22],但该地区因为处于烃源灶边缘,酸性流体带来的溶蚀作用弱于内坡带地区,孔隙度增加量略小(增加5%~8%),部分的致密砂岩得到了一定的改造,物性有所转好(但总体而言仍为致密)。进入Ny沉积时期,该地区埋藏深度仅增加了500~1 000 m,导致现今埋深小于最大古埋深,现金温度也小于古温度,仅发生了一些晚期的胶结交代作用,储层物性有一定幅度的降低,但变化不大,仍保持致密状态,例如ZG1 井的砂体孔隙度约为9%(图4)。

4 油气成藏过程

高邮凹陷北斜坡内坡带与南部断阶带的方巷地区所处构造部位不同,源储关系不同,其构造演化过程也不同,导致其油气成藏的过程也有所差异。

4.1 北斜坡内坡地区

该地区由于位于高邮凹陷的中心地带,处于成熟烃源灶范围内,并且早期埋深较大,进入生烃门限较早。因此,在戴南组早期,E1f1上覆的烃源岩阜二段(E1f2)就已经进入浅熟阶段,有一定量的烃类排出进入E1f1储层。在储层包裹体检查中发现该地区有烃类包裹体的均一温度介于70 ℃~80 ℃,但是数量很少,表明虽有早期成藏,但量较小,该时期不是主要成藏期。烃类包裹体的主峰介于100 ℃~120 ℃,甚至在140 ℃也有数据(图5a),表明该地区的主要成藏期在E2s 沉积时期,尤其是以E2s2沉积末期为主。此时也正是该地区的储层初次致密化之后,随着E1f1埋深超过3 000 m,其上覆烃源岩也进入大规模生烃阶段,而随后的大型构造抬升运动也导致烃类及伴生的酸性不断排出,对E1f1储层进行溶蚀改造,使得其孔隙度增大从而解除致密,油气进入其中聚集成藏。进入盐城组沉积时期后,该地区持续沉降,埋深与温度最终均超过了E2s2末期,此时油藏中的烃类流体虽然对储层有一定的保护[23],但是后期的压实与深部热液影响所增强的胶结作用,却使得油藏中的储层再次发生致密,包裹体证据也表明这一特点,存在超过160 ℃的盐水包裹体,指示晚期依然发生了强烈的成岩作用[24]。同时,还存在高温致使局部地区的原油发生裂解仅剩沥青残留的现象。例如FSX1块油藏中就存在占据了超过8%储层体积的沥青[13,19],这一情况导致储层物性更差,再次致密化。从而导致该地区具有典型的“先成藏后致密”特征(早期致密化被溶蚀作用解除),造成该地区油藏含油饱和度较高,部分储层物性较好,但是孔隙的连通性却较差,产能较低。然而,如果储层位于成藏期时的酸性流体运移至通道附近,喉道就能够受到较强的酸性溶蚀作用,使初次致密化的储层物性得到大幅改善。如果成藏,油气对后期再次压实与胶结的致密化过程具有较强的抵抗能力,从而能够保有一定的孔喉连通性(例如HX33井的部分储层存在较好的储层物性,孔隙度可达16.5%,具有一定的孔喉连通性,地层压力系数也较高,压裂后达到工业产能)。

4.2 南部断阶带方巷地区

该地区由于位于高邮凹陷的南部边缘地带,处于成熟烃源灶范围之外,其油气来自于北部的深凹,因此其主要接受的是在烃源岩进入大规模排烃运聚后的烃类。其烃类包裹体的均一温度介于90 ℃~120 ℃(图5b),这时已经进入E2s2末期,此时的储层已经遭受强烈的压实与胶结作用而致密化(表明大规模方解石胶结的方解石脉盐水包裹体均一温度峰值介于80 ℃~100 ℃)。随着来自深凹区烃源岩成熟时排出的酸性流体,对部分物性相对较好的储层产生了一定的溶蚀作用,导致该地区的部分储层发育少量的次生孔缝,能够成为油气储集体(由于粒度较细,早期致密化严重,溶蚀改造后的储层物性依然不高)。油气聚集成藏后,该地区由于后期的埋藏深度较小,并未超过E2s2末期,仅发育少量的晚期胶结作用,储层物性变化不大,尤其是孔喉连通性得以保存,基本保持了成藏期的特征。该地区具有典型的“先致密后成藏”特征,造成油藏的油气饱和度偏低,且物性较差,但是有效孔隙的连通性较好,油藏通过普通压裂就可以获得较好的产能,例如F4块多口开发井压裂后产能一直很稳定。

5 讨论

根据形成的主要因素可以将致密砂岩储层分为原生型与次生型两大类,原生型受沉积物自身粒度、分选等因素影响较大,次生型受后期成岩作用改造较强。这并不是认为原生型不受成岩作用的影响或次生型跟沉积物粒度等无关,而是指在致密化中何种因素占据相对主导地位。原生型致密砂岩储层可再细分为细粒型与混杂型。其区别在于细粒型是由于沉积物粒度细(多为粉砂级)导致储层致密,而混杂型则是由于分选差(砂、砾、泥混杂)导致储层致密,这表明细粒型多发育在前缘席状砂或滩砂等相带,而混杂型则易在重力流沉积体中发育,当然后期的成岩作用也会加速加强其致密化过程。值得讨论的是,原生型致密砂岩实际上依然受到后期成岩作用的影响(笔者认为几乎所有的致密砂岩都是在成岩作用的影响之下形成的),正是由于其更多地受沉积作用的控制而造成早期物性较差,后期更易致密化的特点,从而与次生型有所区别。次生型致密砂岩储层可再细分为压实型与胶结型。这两种成岩过程往往是相伴而生的,只是由于两者的发育程度不同而分为两类。就高邮凹陷E1f1致密砂岩储层而言,压实型主要是发育在埋深大于3 500 m的内坡区,这里的温度与压力都很高,碳酸盐胶结也较为强烈,但是压实作用明显超过了胶结作用对储层的影响,粒间孔隙保留得更少。其他学者研究认为,自生黏土矿物形成的包壳是储层致密化的一个重要因素(或过程),而高邮凹陷E1f1储层中自生黏土矿物相对较少,埋深较大的地区还有一定量的绿泥石,但基本没有形成包壳。因此,本文没有关于自生黏土矿物的分类,但其实自生黏土矿物也可以认为是一种胶结,其他地区的这种致密砂岩储层是可以划分为次生胶结型。

内坡带的“先成藏后致密型”油藏储层的渗透性较差,从主流喉道半径的数据就可以明显看出(表1),且其排驱压力也普遍高于方巷—许庄地区的“先致密后成藏型”油藏储层,甚至超过了一个数量级,毛管中值压力也是如此;两者的孔隙度相差不大(内坡带埋深较大的FSX1油藏孔隙度较小),孔隙半径均值基本相当,但是孔喉体积比却远小于“先致密后成藏型”油藏,这表明“先成藏后致密型”油藏储层中的喉道遭受了后期致密化过程的破坏,而且其破坏性超过了赋存烃类流体支撑性。“先致密后成藏型”油藏储层其孔喉是在致密化后受到伴随烃类的酸性流体溶蚀而来的,这些晚生的孔隙与喉道虽然数量不多,但基本未受到致密化破坏,因而具有较好的孔喉连通性能,这从平均配位数上也可以看出。从进汞数据也可以看出,“先成藏后致密型”油藏储层的孔隙进汞较差,说明其有效的连通孔隙相对较少。

同时这两种演化过程也导致了油藏含油性的差别,“先成藏后致密型”油藏由于成藏期在最终致密化之前,储层物性较好,烃类充满程度高,后期致密化后,烃类依然在孔隙中得到保存,因此其含油饱和度较高,但是由于孔喉的连通性较差,流体的可动性较低。例如HSX1井4 280.3 m处E1f1储层物性虽然较好(Φ=15.28%,K=1.15×10-3μm),但是可动流体仅有37.15%[7],而且其排驱压力也较高,产液能力相对较差;而南部断阶带中的“先致密后成藏型”油藏,由于在成藏期前储层物性就较差,且油气充注能力弱于内坡带,其整体上的含油饱和度相对较低,但是由于受后期成岩作用影响相对较弱,孔喉的连通性较好,其中蕴含的流体可动性也较好,例如方巷地区的F4井E1f1油藏其2 050 m储层物性虽然较差,但是可动流体达63.74%,且其排驱压力较低,表明其在经过改造后具有较好的产液能力。

苏北盆地高邮凹陷内坡带与南部断阶带E1f1,由于埋藏演化史与所处构造单元的不同而导致其储层致密化与成藏过程存在差异性,其中内坡带为先成藏后致密型油藏,南部断阶带为先致密后成藏型油藏。内坡带的先成藏后致密型油藏主要受到后期再次深埋的影响而导致成藏后再次致密化(其早期的致密化在受到强烈溶蚀后基本解除,这与鄂尔多斯南部延长组长8油层组的“先成藏后致密”过程有明显区别[12,25]),从而造成油藏储层虽然保有一定的孔隙,但是喉道较细且连通性较差,储层的排替压力较高,产液能力弱。不过由于其在成藏期时位于生烃中心,油气的注入动力十足,形成的次生孔隙较多,油气充注相对饱满,虽然后期的致密化导致很多含油孔隙的连通性不佳,但是较高的含油饱和度与较多的非连通孔隙都表明这类油藏赋存着大量的原油。虽然可动性不佳,但是储层改造工程技术有所提升后就能够获得较高的总产量。南部断阶带的先致密后成藏型油藏要接受北部烃源灶的外来油气,其在致密化后储层受到的溶蚀作用相对较弱(其储层本身由于粒度较细或泥质含量较高而物性较差),形成的次生孔喉不如内坡带储层(并未完全解除储层的致密化特点),但是其后期由于再次埋藏较浅,成岩减孔作用相对较弱,并没有对已经成藏的储层造成实质性损伤,所以其基本保留了成藏期时的储层物性,储层的孔喉连通性较好,烃类流体的可动性较佳,压裂后往往可以获得稳定的持续产能。两种致密化与成藏过程类型的致密砂岩油藏表现出了截然相反的储层物性与油藏属性的差异,这是由于其埋藏过程与成藏条件而导致的,进而影响到其产液能力与对储层改造工艺要求上的差异,这在后期产能建设上是需要注意的。

6 结论

(1) 苏北盆地高邮凹陷阜一段致密砂岩储层从形成的主要因素上可分为原生型与次生型两大类四小类,并存在先成藏后致密与先致密后成藏两种致密化过程。

(2) 高邮凹陷北斜坡内坡带为先成藏后致密型油藏,在储层类型上主要发育次生型,其喉道遭受了后期致密化过程的破坏,且破坏性超过了赋存烃类流体支撑性。然而其油气充注相对饱满,较高的含油饱和度与较多的非连通孔隙都表明这类油藏赋存着大量的原油,储层改造工程技术有所提升后就能够获得较高的总产量。

(3) 高邮凹陷南部断裂带为先致密后成藏型油藏,主要发育原生型储层,油藏的含油饱和度相对不高,但后期成岩减孔作用相对较弱,基本保留了成藏期时的储层物性,烃类流体的可动性较佳,压裂后往往可以获得稳定的持续产能。