遁入意识的时空之旅

从19世纪初期到现在,摄影逐渐从记录性的工具演变成为一种文化,而作为一种文化,探索和实验是其发展的重要手段。从探索与实验的角度出发,我们一直都在坚持与年轻摄影师群体的合作——“锐像”便是一个专门介绍中、外年轻摄影师的栏目。《数码摄影》杂志通过对他们的深入采访,将他们和他们最具实验性、探索性的作品介绍给广大的读者群体。面对这些年轻人的“新锐”作品,也许很多人没有办法能够立刻接受,但是我们要以一种发展的“眼光”来看待事物的发展,好与坏、对与错并不是由简单地肯定或否定来盖棺定论,因为这是一个过程,一个事物发展的过程。本期的“锐像”栏目,向大家介绍年轻摄影艺术家王文楷——他认为创作者的审美倾向和汲取灵感的源头是有某种宿命性的,所有的流派、学派都是某个时代阶段的外在客观划分,“我所拥有的题材/审美倾向一定不是因为它顺应了某种趋势所做出的妥协,而是因为它本来就是如此,并且和过去、未来类似的个体经验产生了像涟漪一样的共振”。

对谈王文楷

介于虚实之间

王文楷

1996年生,现居纽约和上海,毕业于纽约大学艺术学院(NYU Tisch Shcool of the Arts)。他的作品往往关注于现实重构与超现实之间的并行;多次获得A类、B类国际电影节电影奖;同时作为新锐摄影师参加过多个国际摄影展,作品在意大利PHmuseum Photo Festival、纽约亚洲博物馆、日本半山摄影展、54 Museum Gallery等展出;美国摄影基金2020 Lens Culture ExposureA w a r d 新人奖获得者, 2 0 2 2 P h M u s e u mPhotography Grant提名获得者。

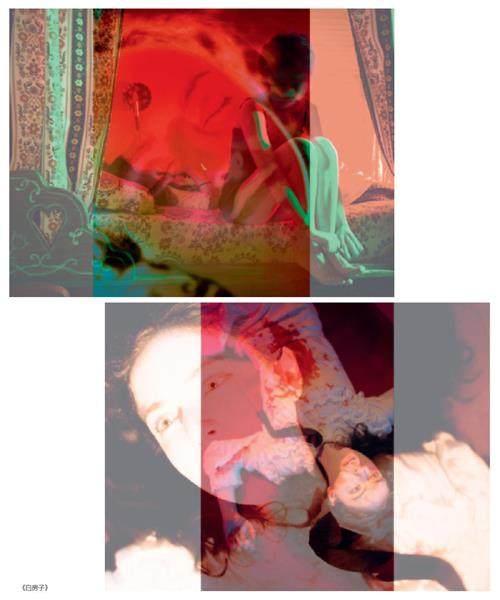

在恍惚的神秘场域中,那些闪烁、嘈杂、重叠又漂浮着的影像,被挤压成一个庞大的混沌,仿佛时间到达了零度,却又缓慢地在序列中铺展开来……作品《嗜睡》是现实与梦境的临界,王文楷在意识状态转化“出神”中创作了这一系列,将自然视为有机体,将想象视为一种认识工具,而非幻觉的制造机制。他用图像叙事引领观众遁入意识的时空之旅,呈现的是返回、重叠而又线性展开的逻辑;作品《白房子》则是王文楷将创造的故事框架利用电影置景和灯光还原成为一个“巫性”的舞台空间,演员按照剧本在既定的空间中自由探索——在展覽现场,影像通过投影和布幔呈现出一种思绪飘动的状态。观众犹如走进了最底层的梦境空间,并在其中进行互动创作或游戏。

——肖瑞昀

FOTO:先简单分享一下本次展出的系列作品吧。你的作品中始终弥散着对于“睡眠”与“梦境”的痴迷与构建,而本次展厅空间的布置也如梦境的呓语一般,那么,你对这类主题的探索是如何开始的?

王文楷: 对于睡眠和梦境的探索最初可能来自于对自我失控的恐惧,在自我意象还没有成熟的青少年时期,我有很长一段难熬的时间都被一个想法困扰着——“人睡着了就是一次小小的死亡,而我没有任何的证据表明自己会在第二天照常醒来。”每晚睡着之前,我都逼着自己想一个问题,用以带着近乎于反刍的状态入眠来回避“我可能第二天不会醒来”的神经焦虑。

随着年龄和生活经验的增长,在有意识地接触了不同的学说之后,我逐渐意识到:不存在一个持续的本体控制着自己的思想和身体,自我就是由无常的事件、经验聚集在一起的一条河流,与此同时,对于睡眠和死亡相关联的焦虑也少了很多,取而代之的是另一种极端的嗜睡状态,在差不多同一时期也开始了自己的创作历程。

FOTO:作品《糖眼》系列是梦醒时刻拍下的照片,那你如何选择并记录这些碎片化的视觉奇观?

王文楷: 我在构思黑白作品的时候,连接的是一种带有诗意的温怒,对应的也是自己性格中的某种粘稠、阴郁和暴力的部分。但我在构思彩色作品的时候,更多的则是通过诙谐去解构让自己感到不满足的现实。这些图像的共同点是往往处在“阈限”(Liminality)之中。摄影反过来又成了解构、捕捉这种处于中间状态的绝佳工具——例如,在商场中的巨型LED屏幕上出现的广告和前景作为宣传自然与和平的标本动物的对比,拥有超真实画面的游戏中,雪地上一圈原始的动物血渍……当我迫使观众将注意力聚焦在这种带有强烈的象征符号意义同时处在某种阈限之中的图像时,摄影好像成为了一把划破我们日常欲望集合体的利器,就像国王的新衣里的那个小孩指出了一切日常熟悉感中的怪异之处。

FOTO: 作品《嗜睡》系列模拟通灵旅程来展开流动的空间影像叙事,那你是如何将个人经验与拍摄画面相联系呢?此外,你希望邀请观众进入一段怎样的旅程?

王文楷: 《超现实主义宣言》的作者布勒东(André Breton)在《可溶化的鱼》一书中写道:“我们是无意识狂欢的囚徒,狂欢活动在大地深处继续进行,因为我们已经开采了许多矿井和地下隧道,通过这些隧道,我们一大帮人钻入城市地下,想把那些城市炸掉。”

在不断学习的过程中,我意识到对自己影响比较大的创作者多多少少都拥有超现实主义的创作背景,例如,作家塞缪尔·贝克特(Samuel Becket)、戏剧导演蒂米缇斯·帕派安诺(DimitrisP a p a i o a n n o u ) 、摄影师罗杰· 拜伦(Roger Ballen)、导演亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基(Alejandro Jodorowsky)和大卫·林奇(David Lynch)、画家利奥诺拉·卡林顿(leonora Carrington)……我认为创作者的审美倾向和汲取灵感的源头是有某种宿命性的,所有的流派、学派都是某个时代阶段的外在客观划分,我所拥有的题材/审美倾向一定不是因为它顺应了某种趋势所做出的妥协,而是因为它本来就是如此,并且和过去、未来类似的个体经验产生了像涟漪一样的共振。

单独审视作品《嗜睡》系列中的某张照片时,它只是带有强烈巫性暗示和神秘元素的图像,只有放在一起看的时候,像“萨满之旅”(ShamanicJourney)一样的潜意识散文诗才会显现,但这种整体的观感并不是从一开始就计划好的。在我第一次跟随实践萨满旅程的过程中,随着导师以大约每秒钟3~6次的频率的击鼓,我进入了萨满意识状态,前往到下界(Underworld)去探索——遁入一个破碎蛋壳的裂缝、荒原上泛着熔岩的高耸山脉、雷鸣电闪的夜空中蜜蜂的翅膀被击碎、蜜蜂散成有重量的花粉沉入海底后被鲸鱼吸入、红色丛林深处有一只长着猫头鹰面孔的猴子向我示好……

这些脱离了日常意識状态的、不断变化的画面,就像早期精神分析里用自由联想法产生的语句一样,都是通过对某种另类意识的窥探来达到日常意识中更加和谐完整的自我。在特定的氛围、群体共振的意念场和音乐、舞蹈等形式之间,共同构成了诱发萨满意识的状态,也俗称出神、昏迷,是一种近乎迷痴的接近远古人类精神核心的嬉戏状态。我希望观众在观看作品《嗜睡》系列的时候,能通过产生自由联想来觉察自己潜意识的反应。

FOTO:作品《白房子》运用电影置景与吊灯的方式构建起一个神秘的“巫性”舞台空间,这个系列是否和你的电影专业有关?你又如何考虑它的叙事和画面置景?

王文楷:在摄影发展的初期,它就以真相守卫者的姿态出现。在19世纪初期,摄影成为一种学习灵异现象(灵魂质量、降神会)的客观工具后,该媒介就包含了和超自然现象的关系。除了它与生俱来的纪实性,在当今,我们仍然倾向于将摄影视为窥见其他次元的、置于坟墓之上的窗口。

唯灵论者相信逝去者不仅拥有和现世者沟通的能力,也拥有想沟通的欲望。因为在19世纪,摄影被唯灵论者作为了一种直接纪实灵异现象的手段——甚至可以说唯灵论是最早的一种基于现代科技的宗教。摄影师香农·塔格特(Shannon Taggar t)认为:唯灵论是历史上第一个不是用油画——而是用摄影——来表达精神肖像的宗教。而正因为早期摄影普遍的中性真实性,唯灵论者的摄影才被作为了证实超自然现象的证据。

在这之后的很多年里,众多拥有不同教育背景的人都在尝试去揭开巫术现象和摄影之间的关系,并将相机作为了一种理性作证的必备工具。我们可以看出,唯灵论与摄影不仅以一种共生的状态来形成互相造就彼此的对话,同时也在不断地揭露彼此。在一个充满了以摄影术为基础的假新闻时代,巫性思维再次回归,人们再一次需要找到新的揭露巫术的方法。

经过严格学术探究摄影与唯灵论之间的平行历史后,我选择在作品《白房子》中用摄影叙事的方式来描绘光怪陆离又似曾相识的巫性世界。受漫画的视觉叙事和杜安·迈尔克斯(DunaeMichals)的影响,我用电影置景以及打光的方式来尽可能地还原一个巫性思维的空间。我从1692年的塞勒姆女巫审判案以及其他的神秘主义中汲取素材,演员会按照我事先写好的剧本在规定的空间里自由探索,我希望其结果是一种介于纪实摄影和艺术摄影以及沉浸式舞台之间的视觉奇观。我需要的是摆脱一种科学至上的正确,离开所谓的现实,回到用想象构建的巫性空间中。

FOTO:作品《嗜睡》和作品《白房子》引用了很多神话和象征主义,并进入了一种恍惚的催眠状态、超验状态,从创作和展览的空间呈现上,你期待观众进入怎样的情境里呢?

王文楷: 展览空间的呈现是一种从现实到超现实再到人造现实的三重递进关系。我希望观看者能有一种午后昏睡,然后一觉醒来看着日落下沉的无力末世感。总会想到《在绝望之巅》一书中的这段话——“我愿爆炸、飘飞、化为齑粉,我的解体将是我的杰作。我愿融化在这个世界,让这个世界在我体内融化到高潮,从而在我们的谵妄中,生成一个世界末日的梦,像所有朦胧的幻象一样奇异而宏伟。让我们的梦带来神秘的光辉和胜利的阴影,让一场大火吞噬世界,让它的火焰产生朦胧的快乐,这快乐就像死亡一样复杂,像虚无一样迷人。真情流露只有通过谵妄才能达到其终极的表达形式。绝对的真情流露是弥留之际的真情流露。在这种真情流露中,表达变成了现实,不再是局部、次要和不显眼的客观呈现。不仅你的智慧和你的敏感,而且你的整个存在,你的生命和你的身体都参与其中。”

FOTO:神话与巫术的隐喻存在于每个人的普遍经验中,你的创作更多的是私人化的视觉体验,那是否考虑过回应更广阔的集体叙事或者当代的社会想象呢?

王文楷:从本质上讲,我感兴趣的是不同意识状态之间的转换,以及这种转换带来的疗愈和力量,影像成了探索这些转换之间的一个媒介。

心航员(psychonaut)这个词最先由德国作家恩斯特·荣格(Ernst Junger)提出,它特指通过用药物、知觉压制仪器、冥想、萨满仪式、自我催眠或者清醒梦等方法来达到探索自己心灵目的的人。如果外在世界是一片汪洋的话,人的内在世界就像是一片没有边际的宇宙,一直探索内在会缺氧,而太久忽略内在则会溺水,内在和外在的旅程必须同时进行。在私人化的创作中,如果体现出某种中间态的不确定性,反应的也是外在世界蔓延着一种危机与极端转变的前夕。

从更广阔的叙事上讲, 我可能会从西方的传统神秘主义转向为东方的巫史,比如李泽厚就认为“巫史”才是中国独特传统的核心根源, 通过“巫”将生前与生后两个世界联系起来,祖先与后嗣享有家族延续的责任与义务,从而生活在“一个世界”中。巫性思维从未脱离过当代日常,原始模拟术、调遣术、呼唤术、象征术、宣谕术等奇幻方法通过现代科技的转译得到了去边缘化的延伸,当我们在面对日渐异化、被人工智能冲击的人类社会时,可能需要回到内在和巫性源头来重新审视人是什么。