1980年代《富春江画报》 对沈从文小说中生命仪式的改编

廖小婵

生命仪式,即根纳普所谓的“通过仪式”,指从一个阶段向另一个阶段过渡的序列,或者说生命时间的社会性(彭兆荣:《人类学仪式的理论与实践》,民族出版社,2007年版,第182—183页)。人的生命过程与社会化过程在仪式理论中被整合到了一起。生命仪式成为艺术创作的重要组成部分,为原生态人物的刻画、原汁原味方言土语的记载、少数民族族群精神的延续提供了一个巨大的演练场域,使得读者产生“净化”“神圣”“救赎”等共鸣情感。关于生命仪式的图像改编,正如哈里森如是说,艺术作品就是“生活的仪式化再现”([美]简·艾伦·哈里森著,刘宗迪译:《古代艺术与仪式》,生活·读书·新知三联书店,2008年版,第124页)。因此,在仪式与艺术视域下解读连环画期刊《富春江画报》对沈从文小说的图像改编,阐释其小说及改编作品中所蕴含的历史、文化内涵,探索绘画语言如何成为“义蕴闳深”(陈平原:《以“图像”解说“晚清”——〈图像晚清〉导论》,《开放时代》,2001年第5期,第56—65页)仪式文字的补充,可以窥见连环画改编中语图转换过程和图文共生关系。

一、《富春江画报》改编沈从文小说概括

1980年代《富春江画报》对沈从文小说的改编主要出现在以下三期:1984年第7期《媚金的故事》(潘小竹绘)、1987年第2期《萧萧》(葛荣、栾伟绘)、1987年第11期《菜园》(胡寿荣绘)。每一幅绘图都会配上根据原作小说进行适当概括的脚本,每一幅绘图都可以看成是独立的速成画。《富春江画报》改编小说时牢牢抓住三篇小说的重点情节,例如连环画版《菜园》将原文的5568字缩减到脚本的1600字左右,散文化、跳跃式的诗化文字,也改编成故事性强、更具真实感的写实性语言。绘图者结合湘西特别的仪式风俗和自己对文学文本的理解,用传统线描、西方素描和版画相结合的绘画语言,为枯燥重复的仪式成规赋予新的内容,勾勒出一个协调的湘西仪式世界。

画家的加入,不仅极大地还原了自然强大的生命力和纯洁,使得天与地、神与鬼、神鬼与人之间持续产生某种神秘而又灵性的电波,又拓宽了沈从文小说原作的传播途径和范围,为《媚金、豹子和那羊》《萧萧》《菜园》三部小说的改编研究提供了崭新的学术思路。

二、独特艺术构图下谐调的仪式世界

文学图像关系史不是单一的文学史与艺术史相加的结果,它的理论构型源于早期维特根斯坦《逻辑哲学论》中的“语言图像论”。仪式小说作为语言的艺术,既是一种“象思维”语言,是以语言描写出人物形象和艺术仪式的文本,更是经由图像和世界在逻辑上发生联系,是借连环画由语象文本向视觉世界外化和延宕的结果(张节末,季通宙:《论一种文图谱系学的建立:评〈中国文学图像关系史〉》,《符号与传媒》,2021年第2期,第249—257页)。对待小说的图像改编,沈从文曾借用汪曾祺的话表明,“不必侧重在故事的现实性,应当作抒情诗的安排”,坚持连环画的改编也应当作抒情诗画卷来处理。沈从文小说融叙事、抒情、状景于一炉,文字散文化、跳跃式,情感意象化、隐喻式,情感碎片化,这都与“重故事性”“通俗化”的大众艺术连环画不尽符合,给改编带来了极大的挑战。

几乎所有的连环画都是改编自文学性素材,但并不是说文学故事成了绘画的束缚。因而如何在表现风格拟真性的基础上,把独幅画的抒情性、情感性带进连环画,这关乎连环画改编的成败。首先,《富春江画报》在创作时开始尝试绘画风格的转变,整体上趋向于对女性美的描绘,利用暖色调色块的涂抹或者黑白明暗对比来突出女性的柔弱美。其次,注重瑰丽明净自然风光的描绘,既从大处落墨,聚焦于粗犷山峦中的一块岩石、嵯峨黛绿群山旁的一条河流,又讲究画面布局的错落有致,朦朦胧胧的远山近水兼似颗颗明珠的点点繁星、充满生机的夏日瓜棚。另外,几幅画面中接连出现羊、菊花等动植物意象,也构成了某种画面风景的自然延续,这些闪耀着“神性”光芒的湘西事物的多次出现,帮助读者在心里构建出一方澄净诗意的神性世界。

(一)题材:湘西新嫁娘的咏叹调

1979年10月,邓小平《在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的祝词》指出,“在艺术创作上提倡不同形式和风格的自由发展,在艺术理论上提倡不同观点和学派的自由讨论”。以实际行动迎接文艺的春天,《富春江画报》开始尝试叙事语言风格的转型,从趋于男性化的铁姑娘图像文本转向对性感柔情女性形象的审美追求(李振宇:《 “她”者的想象——〈富春江画报〉中女性图像文本的视觉表征》,《当代文坛》,2014年第3期,第121-124页)。而沈从文擅长将小说“当成个抒情诗画卷般处理”,其笔下富有“美丽姿色”“美好情操”的女性美的人物形象,正好迎合了大众对女性文本爱情题材的热情。

从1980年代起《富春江画报》的女性文本中爱情成为了首选题材。1984年第7期媚金与豹子双双殉情的凄美爱恋,1987年第2期萧萧与花狗的禁忌之恋,几乎所有关于女性的故事中,都极力表现所谓的女性美——美丽姿色和美好情操。画报对于女性的书写更多集中于日常的生命仪式,从微小的日常仪式中洞见“个人的生命”和“种族的生命”([美]简·艾伦·哈里森著,刘宗迪译:《古代艺术与仪式》,生活·读书·新知三联书店,2008年版,第169页)。

十二月里,乡下人吹唢呐迎接媳妇,是成天会有的事。苗族大唢呐的吹奏比较讲究,每当苗寨祭祖、婚嫁喜庆等隆重场合,才能吹奏唢呐助兴。苗族大唢呐吹奏调式常以单段反复出现,吹奏班子一般是2支大唢呐、1个小鼓、1个大锣、1个小锣、1个小镲组合(“座堂”)。唢呐文化的民族志表达在仪式中同样也是相当充分的,它是音乐,是生计,更是社会关系中无可替代的象征符号。婚礼仪式中最热闹的部分要数抬花轿和吹唢呐,大家乘着热闹和喜庆唱苗歌、跳苗舞,祝福新人幸福美满。沈从文用《萧萧》在湘西那方自然的土地上,回响着明朗喜庆却又悲痛的唢呐声,在那个素淡中自有明澈澄清的山城用喜庆欢快的唢呐声开头,“唢呐后面一顶花轎,四个伕子平平稳稳地抬着”(如图1);也在温柔的黄昏下用凄凉的唢呐声结尾,“唢呐到门前时,新娘在轿中呜呜地哭着,忙坏了那个祖父,曾祖父”(如图2)。画作描绘了一场热闹欢腾的苗寨婚礼,但未将绘画的重心放在新娘、村民近距离的神态描写,反而是将镜头拉远,将多个形象并列存在于同一空间,以达到生动的画面感的效果。

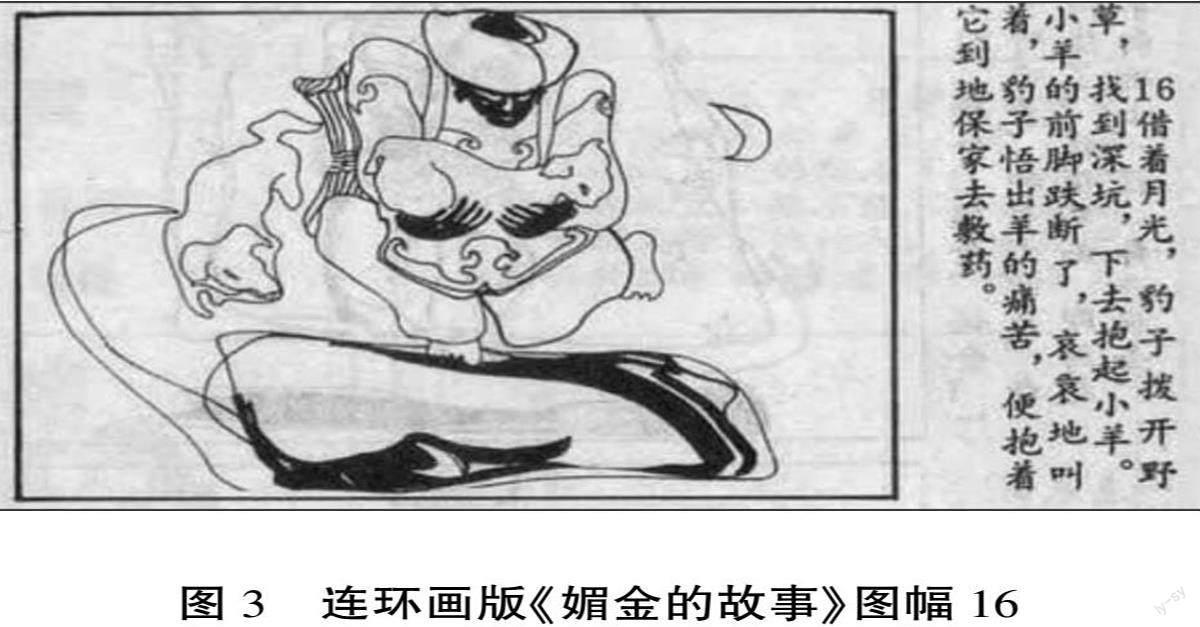

此外,在女性爱情题材的文本中,女性往往是美丽的模样,坚强完美的男主人公被设定为历经爱情磨难的美丽女性的拯救者。《媚金、豹子和那羊》全篇以白脸族美女媚金的爱情悲剧作为线索,按照当地的仪式,男人跟相爱的女人第一夜定情时,一定要送女孩一只雪白的小山羊作为定情物,以此换取美丽女人的处子之血(如图3)。因此,在这短短二十多页的短篇小说中,“羊”字就出现了70多次。另外,小说开头的层层铺垫,“不知道麻梨场麻梨甜味的人,告他白脸的女人唱的歌是如何好听也是空话”,很自然地交代了沈从文理想化的爱情观——媚金站在山南,豹子站在山北,两人在歌声中定了情。连环画有意抹去了沈从文对现代堕落愛情观的控诉,而将绘画的重点放在媚金和豹子身上,放在因猜忌和不信任酿成的爱情悲剧上面。

纵观近代画报对湘西婚俗仪式的描绘,一致对美丽可爱又柔弱的女性抱有理想化的幻想,这背后体现的不平等的性别政治关系值得自我反思。婚姻关系中的女性物化,既是无奈之中,又是现实之下。现实永远不像童话那般,恰到好处地在“大家乘着热闹和喜庆唱苗歌、跳苗舞,祝福新人幸福美满”中结束描写。在热闹非凡的抬花轿迎亲中,隐藏的既是女性像物品一样没有主体性的婚姻伦理关系,也是对女性地位不公正的评判,她们沉沦在新世界的光明与旧世界的残破之间的灰色缝隙中。

(二)语言:仪式隐喻下的水墨画

20世纪80年代沉重的伤痕话题逐渐被人遗忘,但是伤痕艺术中以写实性为基础的女性美却被保留下来,成为了一众连环画创作者共同的审美追求。这时期学院派知青作家和画家创作的作品,在生活情绪的积累运用以及艺术化的语言传达能力方面都炉火纯青,因而在他们的联合改编下诞生了明眸皓齿的媚金、楚楚动人的萧萧、雍容雅步的玉太太、聘婷婀娜的玉媳妇等动人形象。

第一,写小说就是写语言。沈从文重视语言的抒情,提出“以‘抒情来重造民族观念和重铸民族情感”,而这正好契合中国传统水墨画对隐喻的重视。如《萧萧》原文中“饭后挥摇蒲扇歇凉”“看天上星萤”“听纺织娘咯咯叫”“禾花风翛翛吹”等诗化夏夜光景的描述,融写实、纪梦、象征于一体,在连环画插画8的脚本中被简化为“夏夜光景说未如做梦”。原文中“瓜间硕大如盆的大南瓜”“灰粉的大南瓜”“大红大黄木叶”“小小竹竿打在枣树上”等生动有趣的“西风梨枣山园,儿童偷把长竿”等情形,在插图11中用“秋天来了,落枣满地”一句话简要概括。连环画正是在句子语境中,减弱某些字词的模糊性,并建构其意义。上述两则画作未做大量说明的是清丽明净的自然美,沈从文笔下有璀璨的繁星、繁密的虫声、如银的月色、枝条摇曳的枣树等奇景如画,美不胜收。从某种角度来说,连环画是中国抒情诗和绘画的一种融合形式,绘画中所运用的暗示表现为“无声的诗”。中国文化中的文学与形象之间的融汇,总是与“诗中有画,画中有诗”的旨趣相关。

第二,中国传统水墨人物画的线条,依赖于笔的力道,一笔一画,点线之间使人物的造型与内隐外显的性格、风采以一种美的状态焕发出来。而连环画如何在线条点画之间显现出人物的神韵与情致,如何将小说的言外之意、弦外之音转化为画的线条和色彩,著名画家胡寿荣提供了范例。连环画《菜园》这个作品采用了扎实的传统水墨画,颜色以黑、白、灰为主。画家注重以东方智慧、中国精神为根基,注重画面墨和色的透明干净,水墨人物画以写实、写意、写生活为特色,用传统的笔墨之美淋漓尽致地展现了少数民族文化的精髓。如在《菜园》中沈从文想独具匠心地打造一个陶渊明式的仙境世界,瓜棚豆畦间的谈话、柳上晚蝉拖长了声音飞去、夏天薄暮拿把蒲扇纳凉,等等,都犹如一幅幅摇曳多姿的中国水墨画,湘民们身上透露着大自然、质朴的气质。然而后半部分叙述的居然是儿子和儿媳一同被砍头,这里的砍头仪式(如图4)与鲁迅作品中“砍头”意义过剩不一样,沈从文并不急于将砍头提升到思考民族命运的层面,更关注生死流转中的无常与如常。虽然小说和连环画都极力一笔带过砍头的血腥场面,都试图用抒情化的语言来消解杀戮所带来的血腥场景和恐怖气氛,但小时候在湘西看砍头的画面在他年少的心底留下了忧郁的底色,或许他是想借着叙述的力量,来指向一种更有价值的生命立场。

(三)意象:“神性”生命世界的构筑

在连环画的改编中与“动植物”相关的意象有很多,如“虎耳草”“白菜”“菊花”“枣树”“山羊”等,使作品充满了原生态的淳朴与净美。这些动植物意象,与“定情”“迎娶”“还傩愿”“入棺”等民间信仰观念和仪式相关联,形成了较为密集的意象群。

首先,作家和画家笔下的动植物意象都是有情感的。从作品中来撷取那一簇簇“动植物意象”,更多的是沈从文在表达只想造一座供奉着“人性”的希腊小庙的期冀。如《菜园》中对“白菜”的描绘并不讲究细致、纤细、精细,用笔要拙一些,一笔带过,切忌涂过来涂过去,密集处需处理好前后遮挡的画面关系。种满白菜的“玉家菜园”本身就有一种隐喻含义,这是一片远离屋外喧嚣的桃源净地,有着溪水声、晚蝉声、晚风中的茉莉花香、清澈水底的小鱼小虾……而这个寄托了作者美好心愿的“菜园”,在这个丑恶、龌龊之极的时代是注定无法生存的。因为媳妇特别爱菊花,菜园开始种上了菊花,而菊花自古带有哀悼的色彩,这也正是下文感情基调变化的转折点。连环画中为表现菊花的质感,用笔不实,注重颜色的深浅变化,暗部的颜色要重一些,讲求从简约的画风中见繁复。

除了植物意象以外,动物意象也同样寄托沈从文对“一种美与爱的新的宗教”和尽善尽美的“神性”世界的追寻。如《媚金的故事》中出现的白羊(如图3),按照湘西当地的风俗,一是作为礼物献祭给“那血的神”,二是作为辟邪之物。这一仪式是原始宗教所规定的、参与者所认可的“神圣”,无论这种认可属于个人自愿还是带有集体强制性意味,迷信仪式的意义在形式之中和行为之前都已经铸就和确定。“白羊”这意象背后蕴含的湘西民情是落后的,在《月下小景》中沈从文详细论述了“处女贞血”这一风俗仪式,当地人认为处女血是不祥之物,如果不用白羊来辟邪,那么邪气就会转移到第一个占有女子的人身上。连环画中的山羊讲究笔顺简单,简笔顺势勾勒出羊的躯干、臀部和尾巴,腹部、四肢、羊脸和花纹基本被一笔带过,通过笔墨处的黑白对比凸显小羊的纯白无瑕。但这只乡野间偶遇的、天赐的、美丽的白羊受伤了,需要医治,也就是原先纯美质朴的湘西堕落了,原先野性自由的乡野风俗需要拯救了。连环画改编者基于此,也将绘画的重点放在豹子寻羊的情节上,通过男主人公豹子对原始的信仰坚守,对完美的追寻,最终实现“精致、结实、匀称、形体虽小而不纤巧”的湘西神性世界的建筑。

另外,沈从文笔下的湘西民歌意象更能展示富有神秘诗意和强烈生命力的湘西“神性”的生命世界。沈从文是湘西民歌忠实的记录者,湘西民歌是湘西人真性情的体现。同时,古典绘画传统往往会融入富有生活气息的风俗人情,画家们通过适当地添加民歌、民族特色意象来烘托出热闹非凡的人情世界,使得畫面整体更加亲切和谐,也更加增添了一份满是热气腾腾的岁月念想和自然纯真的风俗之乐。绘画中插入风俗仪式的描绘,或显人物,或示民俗,使读者在悠扬高亢的歌声中产生置身于仪式中的情感,从而加深对仪式的想象体验。

当然,神性的招魂还在于人要返归自然,沾染自然的灵性,保持自然本真的人性,成为美与爱的化身。沈从文在苦楚生活情绪以及本人艺术化的语言传达能力的积累下,采用一种更为成熟的、无意放大生存苦楚的近乎平视的描摹,刻画了一群充满着抒情哀伤的女性形象:媚金、萧萧、玉太太,以及重情重义、勤劳朴素的“自然之子”豹子、少琛,他们在天地之间散发着神性光辉。对这些敦厚淳朴、温暖纯良人物形象的连环画改编更是讲究线条的柔美、轻盈,色度不宜过于繁重,结构线可以断断续续,但仍简洁流畅。画家们逐步创作出形象统一的、健康有力的底层劳动者形象。对形、线、色之美的敏感和创造意识,笔墨兼容、色彩辅助的画风,都营造了一种凸显原始生命强力和神性的人物美感,具有生命强力自然人的价值和意义不断地被扩写和弘扬。这股生命强力强大、坚韧,却又温和不灼人。

人类社会经过漫长的进化和演变,逐渐摆脱自然的野性,变得越来越理性,这是人类的一大进步。但伴随而来的是,自然社会原本肆意的神性和自由生长的生命力的消散和泯灭:沿着城墙边缓缓流过的河水、沿河两岸古老的吊脚楼、云雾笼罩中重重叠叠的群山,以及万物有灵、神灵庇佑、修仙练道等原本闪耀着“神性”光芒的湘西事物,无奈在现代社会中被打破了,满地都闪着银光的碎片。在湘西神圣的仪式世界受到现代文明的冲击之后,沈从文指向民族仪式的宏大命题,必然要承受精神的苦楚。苗人所受的苦实在太深了,所以沈从文的笔触感伤无处不在,而感伤后的选择是乐观,他们有责任用自己的写作提醒这个社会,不管是人的生存,还是仪式的生存都值得被珍视。

在传统连环画日渐式微的今天,去审视和思考沈从文笔下湘西生命仪式的图像改编仪式,为当今读图时代的连环画及相关图像改编提供了积极的启示。仪式作为某一个民族或族群历史传承的产物,主要以非文本的形式得以流传,而它与图像的融合,观者不仅能直接欣赏画作与文学作品结合而产生的阅读体验、视觉体验合二为一的多维审美经验,还可以同时产生置身于仪式中的情感,使得自身心理经过叙事的升华而具有“神圣”的意味。所有连环画的重要内容如主角、情境、动作、语言等,都来自文学作品,基本不会有大变动,但取材角度、场景、道具则是连环画创作者的二度创作。因而,湘西生命仪式如何进行图像改编,如何让少数民族仪式便于读者接受和产生情感体验,这是新时代少数民族乡土文学图像创作的一个出发点。

作者单位:湖南省长沙市枫树山悦东方小学