乾嘉考据家的文学观念与文集编纂

摘 要:乾隆五十一年向诗坛盟主袁枚宣告“避君才笔去研经”,标志着孙星衍由天才诗人向考据学者的身份转变,但此前已有类似转向。乾隆五十九年两人的论争,掀起了一场道与器、学问与词章之关系的大论战。相较以袁枚为首的文学家,以孙星衍为代表的考据家同样表达出激进而突破传统的文学观念:主张考据词章可以兼顾,强调诗文根柢于学问,重视论学述学体的古文。考据之文大量入集,在文集编纂上呈现出带有乾嘉学术这一时代印记的著述化特征。乾嘉文集著述化,伴随乾嘉学术盛衰而兴替,道咸以后略显颓势,并被文集经世化所接续,这映射出清人文集编纂适时性的宏观特征。

关键词:孙星衍;袁枚;考据;词章;文集

作者简介:谢海林,福建师范大学文学院教授、博士生导师,主要从事清代近代文学研究。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“历代别集编纂及其文学观念研究”(项目编号:21amp;ZD254)的阶段性成果。

中图分类号:I206.2 ""文献标识码:A ""文章编号:1001-4403(2023)02-0139-11

DOI:10.19563/j.cnki.sdzs.2023.02.013

在某种程度上说,文学思潮史就是一部思想博弈史。分属不同阵营或不同立场的文士之间经常反复论辩,从而张扬一家之说,捍卫话语权力,引领时代潮流。以孙星衍为代表的乾嘉考据家与性灵派主将袁枚之间的数次论争,是清中叶极具代表性的重要事件。考据词章之争,既折射出学者文人对道与术、学问与词章之关系,乃至文化重建取径的思想变迁,也牵涉到两类群体在人生道路、文体写作、文集编纂诸方面的歧异分化。

乾嘉学派殿军阮元为孙星衍作传曰:“君早年文辞华丽,继乃沉潜经术。”①【①阮元:《揅经室二集》卷三《山东粮道渊如孙君传》,《清代诗文集汇编》第477册,上海古籍出版社2010年版,第258页。】这一来自权威的论断,后来在《国朝先正事略》《清史列传》《清史稿》中重复表述,遂成了盖棺定论。孙星衍从文坛到学苑的公然转向,引起诗坛盟主袁枚的惋惜和辩难,学界对此已有不少研究②【②如焦桂美:《孙星衍研究》(上海古籍出版社2017年版)、刘俐君:《孙星衍的学术认同与实践》(台湾大学2009年硕士学位论文)等。】。乾隆三十九年(1774),59岁的诗坛盟主袁枚见到22岁的孙氏青年,许为“天下之奇才”①【①袁枚:《随园诗话》卷七,顾学颉点校,人民文学出版社1982年版,第218页。】。十二年后孙星衍向袁枚宣告“我愧千秋无第一,避公才笔去研经”②【②孙星衍:《冶城遗集·游随园赠袁太史七首》之五,《清代诗文集汇编》第436册,第342页。】,乾隆五十九年又将二人论争的信札收录于《问字堂集》,遍示名流同道,这直接触发了焦循、章学诚等人主动参与论战。作为乾嘉学派代表人物的孙星衍,其由艺到学的转向颇具典型性。乾嘉时期文体观念与文集编纂的新变,何诗海、林锋等学者已留意到其学术性、著述化的宏观表征③【③参见何诗海、胡中丽:《从别集编纂看“文”“学”关系的嬗变》(《华南师范大学学报(社会科学版)》2020年第3期,第146-158页),林锋:《作为文集一体的考据之文》(《华南师范大学学报(社会科学版)》2020年第3期,第171-181页),何诗海:《明清别集的著述化》(《华南师范大学学报(社会科学版)》2021年第2期,第76-89页)。】。而置于考据学与文学论争视域下的孙、袁等乾嘉精英,各自身份定位的认同差异、文体观念的递嬗变化与文集编纂的丰富样态,值得我们进一步思考和认识。

一、袁枚与孙星衍的著作考据之争发覆

大多数学人只聚焦于《问字堂集》所载的两通信札。刘俐君将孙星衍“避去研经”定为二人的初次交锋,“乾隆五十九年(1794)袁枚旧事重提……孙星衍则做出了直接反击,回函中针对袁枚‘考据/著作’的诸项命题,一一辩驳”④【④刘俐君:《孙星衍的学术认同与实践》,第85页。】,所言大体近是,但仍有待发之覆。

乾隆三十八年四库馆开,一批诗人掉头转向考据事业。与孙星衍同里、同中榜眼、同入词馆、同是“毘陵七子”,时称“孙洪”的洪亮吉,包括稍后的阮元,都是早年沉溺词章,后来以考据名家,但从未像孙氏如此公开向恩人、诗坛领袖袁枚直言“避去研经”。这次来自主体的身份定位,成为孙星衍人生的重要转折点,直接影响到他此后的学术走向和文学趣尚。此事发生于乾隆五十一年,“七月,孙星衍以乡试来江宁,过访随园,所赠子才诗有‘避公才笔去研经’之语”⑤【⑤郑幸:《袁枚年谱新编》,上海古籍出版社2011年版,第524-525页。】。孙星衍应试前在河南毕沅幕府作诗送邵晋涵入都,已表露心迹:“平生慕两贤,非友而若师。束修好经籍,往往梦见之。……我今如愚公,用志山可移。……努力研遗经,暇即长相思。”⑥【⑥孙星衍:《澄清堂稿》卷上《中州送邵太史晋涵入都》,《清代诗文集汇编》第436册,第281-282页。】自称平生钦慕经学大师钱大昕、邵晋涵,故而见贤思齐,矢志研经。孙星衍赠诗袁枚“避去研经”,是因为袁枚责其坠入考据,导致诗作“锋铓小颓”⑦【⑦袁枚:《随园诗话》卷一六,第553页。】。洪亮吉、毕沅将此作为孙星衍人生的转捩点:

" 孙兵备星衍,少日诗才为同辈中第一。……中年以后,专研六书训诂之学,遂不复作诗。即间有一二篇,亦与少日所作如出两手矣。⑧【⑧洪亮吉:《北江诗话》卷一,人民文学出版社1983年版,第9-10页。】

既壮,折节读书,习篆籀、古文、声音、训诂之学。⑨【⑨毕沅:《吴会英才集》卷二三卷首孙星衍小传,清乾隆五十五年刻本。】

之后被阮元、林昌彝、朱庭珍以及史家们承袭而反复言说,逐渐敷演成:乾隆五十一年,34岁的孙星衍由奇才诗人变身为考据学者。洪、毕所述包含了两个判断:孙星衍只有“既壮”这一次转向;转向后“不复作诗”。所谓“不复作诗”,明显非不写诗之意,而是说孙氏不以作诗为职志。以乾隆五十二年榜眼及第为界,孙星衍前期“在长安,公务稍闲,辄以诗词倡和为乐”⑩【⑩严荣:《述庵先生年谱》“乾隆四十八年”条,《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第105册,北京图书馆出版社1998年版,第139页。】,后期诗学活动也班班可考。孙星衍给友人写信说,诗酒风流“亦京华消遣之一法”(11)【(11)陈鸿森:《孙星衍遗文拾补·与(许)秋岩书》,《书目季刊》第四十五卷第三期,2011年12月,第87页。】,甚至向杨芳灿讨要好诗来纾解了无生趣的京都生活(12)【(12)陈鸿森:《孙星衍遗文拾补·与杨蓉裳书》,《书目季刊》第四十五卷第三期,第88页。】。更有意味的是,袁枚与之论争时还不忘邀他和诗:“《自寿诗》十章,附呈一笑,高兴见和一二首,不必次韵也。”①【①孙星衍:《问字堂集》卷四附袁枚答书,《清代诗文集汇编》第436册,第118页。】因此,我们不难理解洪亮吉寄诗给孙星衍,字里行间述说失去诗友的痛苦。②【②详见洪亮吉:《卷施阁诗》卷八《有入都者偶占五篇寄友·孙比部星衍》,刘德权点校:《洪亮吉集》,中华书局2001年版,第632页。】

事实上,孙星衍由词章到学术的转向,乾隆三十九年之前也能找到蛛丝马迹。其岳父王光燮曰:“婿聪颖,工诗,倜傥不羁,邑中时有‘毘陵才子’之目,然颇恃才,不屑屑为经生吾伊态。或纵酒放歌,女数箴劝之。”③【③王光燮:《亡女王采薇小传》,《丛书集成新编》第72册,台湾新文丰出版公司1985年版,第613页。】乾隆四十一年十月妻子王采薇去世,他回忆婚内生活道:“偶得许氏《说文》,与余约日识数十字,久之,予遂通小学。”④【④王重民辑:《孙渊如外集》卷五《诰赠夫人亡妻王氏事状》,《清代诗文集汇编》第436册,第413页。】换言之,在王采薇的熏染协助下,孙星衍已实现由诗人向经生的初次蜕变。惟有王采薇的不断规劝及同课《说文》,根基得以夯实,才谈得上乾隆三十九年能与老师卢文弨直接对话和相互切磋⑤【⑤张绍南:《孙渊如先生年谱》,《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第119册,第452页,载:“君通《说文》,主讲卢学士文弨常与考证古学。”】。孙星衍给袁枚回信也自述“少读书,为训诂之学。……及壮,稍通经术”⑥【⑥孙星衍:《问字堂集》卷四《答袁简斋前辈书》,《清代诗文集汇编》第436册,第117页。】。乡先辈管世铭亦云:“同里孙观察星衍,本以诗鸣,骎骎入古人之室矣。缘少通《说文》小学,忽去而说经。”⑦【⑦管世铭:《韫山堂文集》卷二《汉学说》,马振君、孙景莲点校:《管世铭集》,凤凰出版社2017年版,第239页。】

孙星衍乾隆四十五年岁末入毕沅幕之前,向考据学者的转变已露端倪。乾隆五十一年七月为黄易所藏石经宋拓本题诗:“我生好六义,考核逾十秋。”⑧【⑧马振君、马辰:《孙星衍佚诗文辑补(一)》,《内江师范学院学报》2021年第9期,第45页。】上推之,乾隆四十一年已倾心经史考据之学。乾隆四十三年夏秋间,洪亮吉向《四库全书》首倡者、纂修官也是昔日幕主朱筠写信:“不孝近获一友,曰孙星衍。生有异才,兼勤小学,六书则尤善谐声,九经则稍通训诂,已能校二徐之失,订《释文》之误矣。惜先生尚未见之,渠亦以不厕执经之席为恨也。”⑨【⑨洪亮吉:《卷施阁文甲集补遗·与朱笥河先生书》,《洪亮吉集》,第248页。】信中隆重介绍其小学造诣,还特意交代孙星衍本人的意愿——若不能执经问难,将成为终身遗憾。早在乾隆三十八年,朱筠刊刻《说文解字》旧本,撰序批评学者无师法,但未予以详校。洪亮吉举荐孙星衍,既适当其时,也算人尽其才。乾隆四十四年十一月孙星衍向江声表达了同样的志趣:“数年来曾于小学极深研几,欲尽考九经之文。”⑩【⑩陈鸿森:《孙星衍遗文再续补·与江艮庭书》,《中国典籍与文化论丛》第十五辑,凤凰出版社2013年版,第261页。】概言之,乾隆五十一年34岁的孙星衍向袁枚宣告“避公才笔去研经”,实际上好古求道的兴趣十馀年前早已萌发。

“避去研经”并不意味着孙星衍从此脱掉“奇才”诗人的光环,而是把考据之学当作毕生志业,词章之学成了馀事。以赠诗来作别诗坛,这行为本身就颇具反讽意义。自此,孙星衍的学者形象愈发凸显,而诗人身份渐趋弱化。清末徐珂虽以抄撮掌故闻名,于此倒能悟得正解,他说孙星衍“诗有奇气,三十以后,一意研经。袁子才谓渊如逃入考据,盖不欲以文人自囿也”(11)【(11)徐珂:《清稗类钞》文学类“孙渊如工诗文”条,中华书局1984年版,第3880页。】。

孙、袁的第二次论争最晚不迟于乾隆五十九年三月,因为这是焦循阅毕《问字堂集》,致信孙星衍专为“考据”一词正名的落款时间。此前尚有一次鲜见提及的预热。孙星衍有诗曰:“仙才绝代要传衣,却怪虫鱼著述非。(来书诋考据,以为雕虫自累)天遣先生长住世,诗坛赢得替人稀。”(12)【(12)孙星衍:《济上停云集·和袁太史枚除夕告存诗》,《清代诗文集汇编》第436册,第306页。】乾隆五十八年袁枚作七绝《读前年除夕告存诗自嘲一首》(13)【(13)袁枚:《小仓山房诗文集·诗集》卷三四《读前年除夕告存诗自嘲一首》,周本淳标校:《小仓山房诗文集》,上海古籍出版社1988年版,第971页。】,押“四支”韵。孙诗押“五微”韵,属邻韵宽和。孙诗首句意谓78岁的仙才袁枚在寻觅继承性灵诗学的传人。孙星衍号称“毘陵七才子之冠”(14)【(14)龚庆:《冶城遗集跋》,《清代诗文集汇编》第436册,第351页。】,被袁枚誉为“天下奇才”,此时41岁,正值有为之年,无疑是绝佳人选。《游随园赠袁太史七首》之六已用“宗之颜色谪仙才”来称誉袁枚,孙星衍也少负“诗仙”之名,如洪亮吉说:“孙兵备星衍少日诗,如飞天仙人。”①【①洪亮吉:《北江诗话》卷一,第6页。】于袁枚而言,这是新旧“诗仙”的衣钵相传。尹继善之子庆保曾经请人绘尹继善、袁枚、王文治、张问陶、孙星衍像及自画像,汇集成册,孙星衍赋诗纪曰:“传衣个个喜闻诗……半面真成旷世知。”②【②孙星衍:《冶城遗集》之《庆方伯以其尊甫尹文端公遗象及袁简斋、王梦楼象合装成册,又自写小象,并写张船山及予象,汇为一册,属诗纪之》,《清代诗文集汇编》第436册,第347页。】可见孙氏当时是乐于以随园“传衣”自居的。或许袁枚求才心切:“日前劝足下弃考据者,总为从前奉赠‘奇才’二字,横据于胸中。近日见足下之诗、之文,才竟不奇矣,不得不归咎于考据。”③【③孙星衍:《问字堂集》卷四附袁枚答书,《清代诗文集汇编》第436册,第118页。】孙星衍婉言拒绝,希望袁枚精心培育后进,找到合适的替人。前引《中州送邵太史晋涵入都》特意说钱大昕称许他可追步戴震:“辛眉先生初致札星衍,有‘东原替人’之语。”④【④孙星衍:《澄清堂稿》卷上《中州送邵太史晋涵入都》自注,《清代诗文集汇编》第436册,第281页。】孙星衍笃定研经之志,甘为“东原替人”而不愿做“随园替人”。

孙星衍《答袁简斋前辈书》开头有“两奉手书,具承存注”之辞,可知回信前曾收到袁枚的两封来信。孙星衍此首和诗寄给袁枚的同时,十有八九附带回信,因为孙星衍信中说:“侍诚负阁下之知,苦文不逮意,故率弃之不惜。若谓其官阶渐进,当尊主隆民,不可雕虫自累,则非知侍者。”⑤【⑤⑨孙星衍:《问字堂集》卷四《答袁简斋前辈书》,《清代诗文集汇编》第436册,第118、117-118页。】孙氏的诗、信两度提及“雕虫自累”,正表明袁枚“爱侍太过”之故。此番书信已不见存于世,但正由于此前的预热,才酝酿成那场轰动一时的著作考据之争。即便去世前一年即嘉庆二十二年被人誉为袁枚再世,孙星衍也宁可“尚少惊人万首诗”,情愿“孤负随园旷世知”。⑥【⑥孙星衍:《冶城遗集·侨居金陵客有比予随园者戏作此诗》,《清代诗文集汇编》第436册,第348页。】

一场私密性的书信辩难演变成公开化的学术论争,这是袁枚始料未及的。考据学俨然成为象征权力话语的时代显学,对于诗坛广大教化主袁枚来说,这是不得不应对的有力挑战。袁枚已主盟诗坛数十年,与之南北并称的诗龛主人法式善乾隆五十七年秋回信说:“京中随园著作,家弦户诵。有志观摩者,无不奉为圭臬。”⑦【⑦法式善:《答简斋先生书》,王英志编校:《袁枚全集新编》第19册《续同人集》文类卷四,浙江古籍出版社2015年版,第388页。】袁枚也拥有一呼百应的话语权力,具备了向考据界叫板的资本,而且积累了十馀年前劝告同是“毘陵七子”之一的黄景仁回心转意的成功经验。在章学诚看来,袁枚标榜性灵,轻薄为文,实在“诬枉风骚误后生”,故大声疾呼“谁当霹雳净妖氛”。⑧【⑧章学诚:《题随园诗话》,仓修良:《文史通义新编新注》,商务印书馆2017年版,第306页。】而孙星衍正是冲锋陷阵的急先锋,舒位将他比作绰号“神火将”的梁山好汉倒也极其贴合。孙星衍此次义正严辞拒绝袁枚的规劝,既表明壹意研经的坚定志趣,也担心“阁下负天下之重名,后进奉其言以为法”,“惧世之聪明自用之士误信阁下之言,不求根柢之学,他日诒儒者之耻”。⑨

不管如何,从文学的角度来看,这场轰动海内的大论争促进了学界诗坛对知识与抒情的深入思考,并作出相应的挽救措施。少负诗名的孙星衍到中年的毅然转变,说明既有思想、知识的重构——考据为主,词章为辅,也有文体、文学的重塑——推崇学术文,弱化抒情诗。以孙星衍为代表的考据家在文体学、文集编纂观念上的典型意义不容忽视,他们为学人之文正名,使之大量入集,为乾嘉学人之文的勃兴另辟一席,促成了学者之文与文人之文并驾齐驱的新局面。

二、以孙星衍为代表的考据派文学观念

袁枚强调主体自觉,追求思想解放,消解诗学贵族品格,这具有反传统的进步性。尽管生前受到訾议,“无论如何,袁枚的性灵说还是以平易近人赢得更多下层士人的追趋”①【①蒋寅:《嘉道间诗学对袁枚性灵说的反思》,《湖南师范大学社会科学学报》2022年第1期,第80页。】。换个角度来说,诗人袁枚情感浓郁、气质浪漫,对道与器、考据与词章、知识与性情诸方面无法做到考据家那般理性思辨和逻辑推演,遭到非难也在情理之中。在论争的视域下,我们或许更能窥探考据派文学观念的内在理路。

(一)学者还是文人:考据家的形象定位

审视考据家文学观念的首要一点,莫过于其身份的自我定位。身份的形塑关联着主体的行为模式和言说意图。对考据家来说,是以学者为主、文人为辅,还是在二者之间应付自如而不分彼此,在很大程度上决定了其文学观念的价值取向和文学行为的具体表现,尤关涉到个体以何种身份处世的核心问题。

乾隆二十二年礼部试士,“首以‘循名责实’发题,盖欲学者削烦除滥,崇雅黜浮,由记问辞章而徐进于研经穷理之地”②【②王鸣盛:《西庄始存稿》卷二六《金轩来豳风月令诗序》,《续修四库全书》第1434册,上海古籍出版社2002年版,第332页。】。随着官方大力倡导,特别是乾隆三十八年戴震、邵晋涵等人入四库馆,“天下之士,益彬彬然向于学矣”③【③汪中:《大清故贡生汪君墓志铭并序》,田汉云点校:《新编汪中集》,广陵书社2005年版,第483页。】。在重学尚古的浪潮下,士子竞相以学人自居,士林刮起一股崇尚学术、贬抑词章之风。入儒林还是入文苑,天平逐渐向前者倾斜。

袁枚嘉庆元年回信给朱珪,依旧主张“《文苑》《儒林》,本无甲乙”④【④袁枚:《小仓山房尺牍》卷九《答朱石君尚书》,《袁枚全集新编》第15册,第206页。】,意欲打破正史“儒文二分”的传统,为文苑争取与儒林平起平坐的地位,这无疑挑战了官方尊崇儒林的权威,遭到考据家的强烈不满。焦循认为:“《儒林》《文苑》两传既分,则各隶者不宜讹杂。盖经生非不娴于文辞,文士或亦有经训,是必权其重轻,如量而授”,并特意提及“袁子才枚宜归《文苑》,所博者在文”⑤【⑤焦循:《雕菰集》卷一二《国史儒林文苑传议》,刘建臻整理:《焦循全集》第12册,广陵书社2016年版,第5856、5857页。】。凌廷堪乾隆五十七年也写诗鄙薄袁枚:“自怯空疏论转严,儒林文苑岂能兼。”⑥【⑥凌廷堪:《校礼堂诗集》卷七《绝句四首》之一,纪健生校点:《凌廷堪全集》第4册,黄山书社2009年版,第94页。】大多数考据家以学者身份为荣,多持“馀事为文”的态度。以孙星衍为例,王鸣盛乾隆六十年春为《问字堂集》题序曰:“好古如孙君,其学进乎古,而又能通于今,然后出其馀事以为文,信足以卓然名其家者与。”⑦【⑦王鸣盛:《问字堂集序》,《清代诗文集汇编》第436册,第80页。】唐仲冕亦云:“通奉雅不欲以诗传。”⑧【⑧唐仲冕:《芳茂山人诗录序》,《清代诗文集汇编》第436册,第268页。】孙星衍自述“不习为古文,但读诸经注疏、各史传志”,“未暇读唐宋人所为大家文集”⑨【⑨孙星衍:《平津馆文稿自序》,《清代诗文集汇编》第436册,第204页。】,平生精力泰半付诸考据之学,而视诗文为馀技副业,曾赋诗咏志曰:“只借粉蠹耗雄心”⑩【⑩孙星衍:《冶城集补遗·诗三章》之三,《清代诗文集汇编》第436册,第353页。】,去世前表达过“精神留著作,形质付孙子”(11)【(11)孙星衍:《冶城遗集·古诗》,《清代诗文集汇编》第436册,第347页。】的人生价值观。

综上,考据家所倚重的是赖以安身立命的考据之学,词章基本上归入馀事末技之流,而文学传统意义上的文集也成了收录论学述学之文的载体。平心而论,考据学群体也千差万别,有的并不像汪中、孙星衍那样痴迷于考据,而是仍然秉持传统,也不捐弃词章之学。由此而衍生出的一个文学现象:既有沿袭传统的考据家文集,也有以汪中、孙星衍等人为代表的考据家文集。后者超越传统,呈现出富有乾嘉特色的新文学观念和文集编纂新面相。

(二)考据与著作:二者的界定及其关系

袁枚答孙星衍信中认为著作是道,考据是器,二者有尊卑之分,这种观点是一以贯之的。此前自序《随园随笔》已明言:“著作之文形而上,考据之学形而下。”(12)【(12)袁枚:《小仓山房诗文集·文集》卷二八《随园随笔序》,第1766页。】乾隆二十三年与吴派经学大师惠栋论辩时,袁枚主张“六经者,亦圣人之文章”①【①袁枚:《小仓山房诗文集·文集》卷一八《答惠定宇书》,第1528页。】,把文章直接与儒家经典挂钩,意图占据话语权力的制高点,达到与经史考据相抗衡的目的。袁枚一方面推崇著作词章,强调文与道不可分离,“无形者道也,形于言谓之文”②【②袁枚:《小仓山房诗文集·文集》卷一〇《虞东先生文集序》,第1380页。】,六经因文章而得以流传,文章因六经而垂为典范,二者互为依存;另一方面默认儒家道义,宣扬“六经者文章之祖”③【③袁枚:《小仓山房诗文集·文集》卷一八《答定宇第二书》,第1531页。】,“古圣人以文明道,而不讳修词”④【④袁枚:《小仓山房诗文集·文集》卷一一《胡稚威骈体文序》,第1398页。】,一切文章皆由六经孳生繁衍并成为阐明六经的工具⑤【⑤惠栋之祖父周惕早就强调诗文创作“文本于经”,详见王祥辰:《文本于经:清人惠周惕经解的文学在场》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期,第144-153页。】,因此经为道、文为器,二者截然两分。很明显,袁枚思想前卫有余而逻辑论证不足。

针对袁枚的“道器二分”论,孙星衍辩曰:“道者谓阴阳柔刚仁义之道,器者谓卦爻彖象载道之文,是著作亦器也。”⑥【⑥孙星衍:《问字堂集》卷四《答袁简斋前辈书》,《清代诗文集汇编》第436册,第117页。】既然承认儒家仁义之道的终极意义,也就客观上认定了考据与著作均为器的形而下属性。作为阐明儒圣之道的工具,考据与著作并无高下之分,只不过途径不同罢了。孙氏接着说:“此则侍因器以求道,由下而上达之学,阁下奈何分道与器为二也?”意谓六经天道依器而存,考据可凭借通训诂、识文字、辨异同来求道,故而道器密不可分。

对于袁枚的“六经皆文”之论,孙星衍如袁枚一样激进,提出逸出传统的“六经皆考据”说。袁枚抛出“始为古文者圣人也”⑦【⑦袁枚:《小仓山房诗文集·文集》卷一九《与邵厚庵太守论杜茶村文书》,第1544页。】,孙星衍则回敬“古人之著作即其考据”⑧【⑧孙星衍:《问字堂集》卷四《答袁简斋前辈书》,《清代诗文集汇编》第436册,第117页。】。嘉庆二年正月初一日致信朱珪:“稽古同天,祖述宪章,述而不作,信而好古,亦考据也。观乎人文,以化成天下,夫子之文章可得闻,亦词章也。”⑨【⑨孙星衍:《岱南阁集》卷二《呈覆座主朱石君尚书》,《清代诗文集汇编》第436册,第162页。】在他看来,文学等同于考据类词章,即考据孔门四科一切经义的词章。虽然皆名“词章”,但与袁枚所指迥异,同时走向另一个极端:经学皆考据之学,一切著作均为考据之书。袁枚认为“先有著作而后有书,先有书而后有考据”⑩【⑩袁枚:《小仓山房诗文集·文集》卷二九《散书后记》,第1777页。】。二人各执一端,其过如出一辙。袁枚对“考据”的负面定性,动摇了考据家的思想根基;孙星衍“六经皆考据”的极端说法,激发了焦循等人对“考据”探本正名。

汉学家也强调性情,但它必须合乎儒家道义。法式善明确声称:“随园论诗,专主性灵。余谓性灵与性情相似,而不同远甚。……若易情为灵,凡天事稍优者,类皆枵腹可办,由是街谈俚语,无所不可。芜秽轻薄,流弊将不可胜言矣。”(11)【(11)张寅彭、强迪艺:《梧门诗话合校》卷七,凤凰出版社2005年版,第209-210页。】除了法式善及其弟子批驳性灵派游谈无根、轻薄放荡之外,同属性灵派阵营的赵翼也戏控袁枚:“结交要路公卿,虎将亦称诗伯,引诱良家子女,蛾眉都拜门生……虽曰风流班首,实乃名教罪人。”(12)【(12)梁绍壬:《两般秋雨盦随笔》卷一,上海古籍出版社1982年版,第3页。】袁枚去世前一年,朱珪批评他有断袖之癖,劝他“荡涤绮语”,免得成为“孝子慈孙之恨”。(13)【(13)袁枚:《小仓山房尺牍》卷九附朱珪来书,《袁枚全集新编》第15册,第207页。】袁枚卒后,嘉庆四年三月焦循借《诗品》刊行之际,影射道:“诗道之弊也,用以充逢迎,供谄媚,或子女侏儒之间,导淫教乱。其人虽死,其害尚遗。”(14)【(14)焦循:《雕菰集》卷一五《刻诗品序》,《焦循全集》第12册,第5938页。】套用福柯的话说:“他的著作不仅包含着文本,还包含着他的整个生活。”(15)【(15)约翰娜·奥克萨拉:《如何阅读福柯》,王佳鹏译,北京联合出版公司2021年版,第7页。】故焦循借他人之口,倡议焚毁袁枚书籍,以期消除性灵遗毒。

(三)学问和词章:能否兼得与如何融会

袁枚的考据著作二分说,隐含了两个命题:考据偏重撰述,著作强调创新,故二者不可兼容;考据戕害性灵,限制想象,不利于诗文创作。乾隆三十八年袁枚作《散书后记》,认为偏重创新、劳心的著作比主因袭、劳力的考据远胜一筹,到了晚年依然固执己见:“各有资性,两者断不能兼。”①【①袁枚:《小仓山房诗文集·文集》卷二八《随园随笔序》,第1766页。】诗人的才性不适合从事考据,否则会影响诗思,《随园诗话》卷六第五一条、与程晋芳的信直接将二者视同水火。

袁枚强调诗贵创新,其实诗人也同样存在考据家师古泥古的毛病,赵翼就此论曰:“预支五百年新意,到了千年又觉陈。”(《论诗五首》之一)考据也贵创新,并非一味承袭圣贤的陈词滥调,像顾炎武、钱大昕等人所谓的知音考文、识字断义、训诂明理,无不昭示学者主体的知识创造。同样,诗人也讲求学问,博览群书方能才思泉涌。杜甫诗云:“读书破万卷,下笔如有神。”(《奉赠韦左丞丈二十二韵》)袁枚自称“每作咏古、咏物诗,必将此题之书籍,无所不搜”②【②袁枚:《随园诗话》卷一,第20页。】,也承认明经能诗者大有人在:“近代深经学而能诗者,其郑玑尺、惠红豆、陈见复三先生乎?”③【③袁枚:《随园诗话》卷四,第119页。】在《随园诗话补遗》卷二、卷一中,袁枚分别称扬毛奇龄、朱彝尊、江藩、梁玉绳履绳兄弟既攻经史考据又兼词章之学。林昌彝即称孙星衍“诗笔潇爽拔俗,飘然有凌云之气,此经师兼擅韵语之证也”④【④林昌彝:《射鹰楼诗话》卷二〇,王镇远、林虞生标点,上海古籍出版社1988年版,第472页。】。

大家名家是可以将学问根柢融于诗歌性情的。具体来说,先有考据而后才有词章。嘉庆十三年九月阮元题乾隆朝经史名家齐召南诗集曰:“作诗之道不可不本诸学问,侍郎之诗不必尽见其学,而论学问者转可以侍郎之诗见之,则徒恃妙悟者奚为哉?”⑤【⑤耿锐:《阮元〈研经室集〉外遗文辑考·宝纶堂诗钞序》,《古籍整理研究学刊》2017年第6期,第48页。】写诗须有学问作为根本,尽管诗不可能全部展露其学问,但学问可以作为知识、内容在诗中得以呈现。这大力驳斥了作诗纯恃妙悟、全靠天才的性灵论调。嘉庆十六年,前广东学政翁方纲也劝告粤籍士子“宜博精经史考订,而后其诗大醇”⑥【⑥翁方纲:《复初斋外集》文卷一《粤东三子诗序》,《清代诗文集汇编》第382册,第638页。】,强调以学问为根柢,用考据来充实诗歌内容,二者存在先后次序和正比关系。凌廷堪则直指袁枚,讥讽性灵派既空疏浅薄又夜郎自大的三种做态,幸亏孙星衍、焦循“力辟其谬”⑦【⑦凌廷堪:《校礼堂文集》卷二四《与江豫来书》,《凌廷堪全集》第3册,第205-206页。】。诗歌王国并无设限,袁枚就说“诗境最宽”⑧【⑧袁枚:《随园诗话》卷三,第88页。】,妇人女子、村氓浅学皆可脱口成章,而考据学精深专门,有一定的学术门槛。所以,焦循根本不认同孙星衍把《随园随笔》当作考据的说法,“若袁太史所称,择其新奇随时择录者,此与经学绝不相蒙,止可为诗料、策料,在‘四部’书中为‘说部’”⑨【⑨焦循:《雕菰集》卷一三《与孙渊如观察论考据著作书》,《焦循全集》第12册,第5892页。】。

有鉴于此,考据派主张以学问济性灵,多读书矫空疏。乾隆五十八年六月,陆廷枢为翁方纲诗集序云:“覃溪自诸经传疏以及史传之考订,金石文字之爬梳,皆贯彻洋溢于其诗。”⑩【⑩陆廷枢:《复初斋诗集序》,《清代诗文集汇编》第381册,第1页。】以学为诗,援实补虚,不仅能避免袁枚性灵派的油滑浮浪,还可医治格调空疏、神韵寥阒的流弊。孙星衍的进士同年陆元鋐也说:“‘性灵’之诗亦须有学问人为之,若谓专主‘性灵’即可以诗名家,则打油腔卓绝千古矣。”(11)【(11)陆元鋐著,汪洋整理:《青芙蓉阁诗话》卷上,胡晓明主编:《古代文学理论研究(第四十辑)》,华东师范大学出版社2015年版,第597页。】孙星衍为道士朱岳云的诗集题序曰:“少加以学,当不减唐时方外名流撰著流传矣。”(12)【(12)陈鸿森:《孙星衍遗文再续补·岳云诗钞序》,《中国典籍与文化论丛》第十五辑,第257页。】若想诗歌流传后世,必须济之以学,方臻于二者交融相汇的境界。即便具备创作佳诗的能力,也须用读书来锦上添花。(13)【(13)关于清人的“学人之诗”,详见王宏林:《论清代“学人之诗”的多重内涵与诗学意义》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期,第132-138页。】

“乾隆中,大兴朱氏以许、郑之学为天下倡,于是士之欲致身通显者,非汉学不足见重于世。”①【①张星鉴:《仰萧楼文集·赠何愿船序》,《清代诗文集汇编》第676册,第310页。】讲求学问不仅是乾嘉考据学者的晋身之阶,也是骚人词客的必备素质。孙星衍《答袁简斋前辈书》就说过“技艺亦重考据”,洪亮吉也观察到:“夫近世六书,几成习尚,甚至江总词客,亦讽《说文》;郭公画史,并研字学。”②【②洪亮吉:《卷施阁文乙集》卷六《与庄进士书》,《洪亮吉集》,第349页。】连词客、画师都对《说文》趋之若鹜,可见学问气已成为文坛艺苑的潮流风向标,而袁枚抛弃知识、全凭才情的做法日益相形见绌。概之,作为知识、方法的考据已沁入诗文写作之中,没有学问的词章只是炫人耳目的形式技艺,既无真根柢又无真性情,更不用说探求儒圣之道了。

三、孙星衍的文集编纂观念及其实践

孙星衍“避去研经”,志在“精神留著作”,这当然指他《尚书今古文注疏》《周易集解》一类的考据之作,但我们也应看到:作为乾嘉时期知识重建、思想重塑、文化重构的精英,包括钱大昕、孙星衍、阮元在内,他们也不放弃文苑阵地的实践和改造。孙星衍不仅在文章上确有令人称道之处,毕竟老师钱大昕、好友洪亮吉皆以身后碑传铭文相托③【③详见孙星衍:《平津馆文稿自序》《清故奉直大夫翰林院编修加三级洪君墓碑铭》,《清代诗文集汇编》第436册,第204、409页。】,还将考据之学延展至文章之学,创作大量论学之文,收录文集之中,可谓树立新风。

袁枚听从洪锡豫的建议,将古文唾馀的尺牍辑集出版;阮元出于尊体和对抗桐城古文的需要,力劝孙星衍骈文也应入集。相较而言,孙星衍在文集编纂上极为严苛:仅就尺牍而论,《问字堂集》只有寥寥四篇书信,即卷四的《答袁简斋前辈书》《与段太令若膺书》《答江处士声书论中星古今不异》《答钱少詹师书论上元本星度》,与集中所录之文无异,内容皆以论学为主。孙星衍的古文数量其实并不少,邀其题序撰状者在在多有。单看陈鸿森先生所辑佚文④【④详见陈鸿森:《孙星衍遗文拾补》(65篇,《书目季刊》第四十五卷第三期2011年12月)、《孙星衍遗文续补》(45篇,《古典学集刊》第一辑,华东师范大学出版社2012年版)、《孙星衍遗文再续补》(67篇,《中国典籍与文化论丛》第十五辑,凤凰出版社2013年版)。】,传统意义上理应入集的考论、题记、序跋、碑传高达170多篇,数量之夥令人咋舌,这些都是孙星衍随写随弃、有心删裁的结果。作为典型的乾嘉考据学者、校勘家、出版人,孙星衍生前手自编刊文集,鼓吹传扬,有着高度的自觉意识和强烈的尚学观念。

其一,鲜明自觉的文集编刊意识。作为颇负盛名的藏书刻书家,孙星衍深知书籍出版之艰。嘉庆十年六月,他为汪之珩诗集序曰:“夫著书难,成书难,其书行世益难。”⑤【⑤陈鸿森:《孙星衍遗文再续补·东皋诗存序》,《中国典籍与文化论丛》第十五辑,第256页。】即便如此,孙星衍还是“所为文,每数年辄自订为一集”⑥【⑥王重民:《辑孙渊如外集序》,《清代诗文集汇编》第436册,第359页。】,表现出著书传名的自觉意识。嘉庆十一年九月,孙星衍续刊《平津馆文稿》,自序曰:“始官比部时,在都集十余年前旧作,刊为《问字堂稿》。及监司东鲁,权臬历下,又汇诸作为《岱南阁稿》。负米江浙时,侨居金陵,园有古松,因命其文为《五松书屋稿》。再官东省,复整新旧诸文,续刊为《平津馆稿》。”⑦【⑦孙星衍:《平津馆文稿自序》,《清代诗文集汇编》第436册,第204页。】第一部文集《问字堂集》六卷刊于乾隆五十九年,嘉庆三年成《岱南阁集》二卷,七年成《五松园文稿》一卷,十一年成《平津馆文稿》二卷,十四年成《嘉谷堂集》一卷。基本上每隔三四年就出版一部文集,前后总共十二卷,名曰《芳茂山人文集》,刊入《岱南阁丛书》。

其二,高标考据的文集命名方式。“如果说,明代以前学术著作而以集命名(如《弇山堂别集》)者还属个别现象,那么,到了清代这种现象则日益增多。”⑧【⑧何诗海、胡中丽:《从别集编纂看“文”“学”关系的嬗变》,《华南师范大学学报(社会科学版)》2020年第3期,第155页。】孙星衍、卢文弨、汪中、段玉裁等考据家的文集命名,正是其绝佳注脚。以《问字堂集》为例,王鸣盛揣测道:“署曰《问字堂》,问字之名,虽未详所谓,要孙君之意,则主于识字而已。……夫学必以通经为要,通经必以识字为基,自故明士不通经,读书皆乱读,学术之坏败极矣,又何文之足言哉?”①【①王鸣盛:《问字堂集序》,《清代诗文集汇编》第436册,第79页。】孙星衍远绍清初顾炎武倡导的“读九经自考文始,考文自知音始”②【②顾炎武:《亭林文集》卷四《答李子德书》,华忱之点校:《顾亭林诗文集》,中华书局1983年版,第73页。】,近承钱大昕的庭训:“有文字而后有诂训,有诂训而后有义理。训诂者,义理之所由出,非别有义理出乎训诂之外者也。”③【③钱大昕:《潜研堂集》文集卷二四《经籍纂诂序》,上海古籍出版社1989年版,第392-393页。】孙星衍曾致信段玉裁,“愿与足下共明许、郑之学于天下也”④【④孙星衍:《问字堂集》卷四《与段太令若膺书》,《清代诗文集汇编》第436册,第121页。】。罗聘为他绘制宛如人生总结的《昔梦图》十帧,其一即《书堂问字》,孙自序曰:“每岁朝鲜使臣至,必款门投刺,朴卿齐家为予书‘问字堂’额,又大书崔儦语云:‘不读五千卷书,毋得入此室。’”⑤【⑤孙星衍:《冶城絜养集》卷下《书堂问字》,《清代诗文集汇编》第436册,第332页。】嘉庆四年受阮元之聘,孙星衍主讲诂经精舍,问字仍是课徒的日常。以此名集,既是孙星衍尊经学古的真实体现,也顺应了乾嘉考据家文集命名的时代潮流。秦蕙田《味经窝就正稿》、卢文弨《抱经堂文钞》、汪中《述学》、段玉裁《经韵楼集》、孔广森《仪郑堂文》等,其命名旨趣与孙星衍毫无二致。

其三,迥异流俗的文集编纂观念。单以文集之名彰显志向,尚不足以成为文体学史的关注焦点,顶多算是乾嘉文学观念史的一种折射而已。孙星衍及几位考据家代表在文体文类上引领风气的,是他们迥于时俗的文集编纂观念及其实践。孙星衍典藏丰富,却有与众不同的图书分类法:以十二部统摄群书,“不囿于经、史、子、集之限。叙录之列,直绍刘、班。盖自郑樵以来,未有能见及此者”⑥【⑥张舜徽:《清人文集别录》卷一〇,华中师范大学出版社2004年版,第253页。】。孙星衍如此划分,是出于购书藏书的现实考量,更是其注重经史之学的精神映射。他主张“古人之著作即其考据”,落实到文集编纂上,就是收录大量论学之文。

首先,孙星衍注重论学文的学术性,而不注重其文学性,宁可牺牲文学性也要保全学术性。嘉庆十一年六月,他为考据学者洪颐煊文集题序时透露个中消息:

" 阅其文,多证明经史之作,与世之浮华佻巧、学无所得者殊。……世人方见予《问字堂集》,有訾以为不合唐宋八家体格者。盖明季以来,以八比课士,其选唐宋人文集,多取近于时文习见者,疑为古文定格,不知古人当日亦自行胸怀,随其学之所得。……八家中,韩退之学识最高,无背圣哲之论。柳子厚则多出入所见僻隘,略如其人。欧阳永叔不惑二氏之学,持论甚正,然濮议不合于经。苏子瞻经学典礼甚疏,其文实天下之才也。予尝恨学不深,苦文不逮意,每与筠轩诸人同志者言之,又不肯为违经无益之言。今观筠轩所作,先得我心。⑦【⑦孙星衍:《平津馆文稿》卷下《洪筠轩文钞序》,《清代诗文集汇编》第436册,第235页。】

乾隆末嘉庆初钱大昕、王昶、焦循、阮元、凌廷堪等人,均对孙星衍《问字堂集》大加赞赏,但也有人批评他不遵循唐宋八大家的轨范。这其实是文体选择而产生的正负效果。孙星衍判定古文高格的首要准则是必须合乎经义,柳宗元、欧阳修、苏轼虽是天下奇才,但其文并不足以为法。前引《平津馆文稿自序》还坦言:“未暇读唐宋人所为大家文集也,顷亦时为世人作传记,始翻阅汉唐碑碣及各名家文集,亦未模仿格律音节,每自嫌文不逮意也。”孙星衍“雅不欲以文辞角胜于人”⑧【⑧邵秉华:《平津馆文稿书后》,《清代诗文集汇编》第436册,第205页。】,摒弃辞藻、格律、音节等形式技艺上的模仿,而注重学术见识上的涵养体悟,此乃考据家不屑于传统古文而别创学术古文的重要路径。考据粗疏,学识鄙陋,即使持论雅正,也只是“违经无益之言”,像洪颐煊那样证经明史之文才符合孙星衍以考据之文阐扬古学的终极追求。孙星衍“每自嫌文不逮意”,侧重点在“意”而非“文”,即所为考据论学之文是否合于性与天道、顺乎先贤旨意,而不重视辞藻、技艺层面的表达,也就是王鸣盛所说的:“总托始于识字,于是一搦管皆与其胸怀本趣相值,洵乎学者之文,迥非世俗之所谓文矣。”⑨【⑨王鸣盛:《问字堂集序》,《清代诗文集汇编》第436册,第79页。】邵秉华亦曰:“读先生之文,知文必源于经术”,“即先生之文,可以知先生学问之纯”。①【①邵秉华:《平津馆文稿书后》,《清代诗文集汇编》第436册,第205页。】

其次,孙星衍文集收录经史考据文章的体量大,占比高。孙星衍编刊文集十分谨慎,基本上以考据之文为准绳,为李中简文集作序时说:明人“别名一切撰述为古文词,或不能举其体格,或以浮词虚调号称古文正传,而根柢之学坠焉”②【②陈鸿森:《孙星衍遗文拾补·嘉树山房文集序》,《书目季刊》第四十五卷第三期,第76页。】。质言之,文集的收录原则皆出于学问而非翰藻。这与汪中极为相近:“所谕纠集文字,中亦素有此心,然中之志,乃在《述学》一书,文艺又其末也。”③【③汪中:《致刘端临书之四》,《新编汪中集》,第436页。】

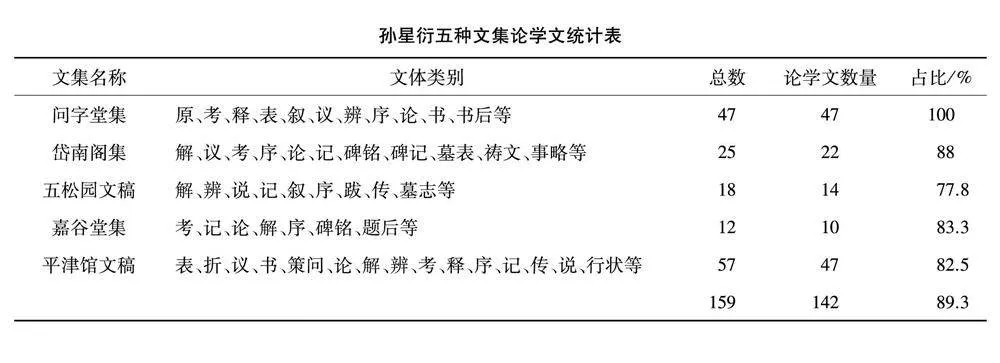

孙星衍手自编定刊行的五部文集,所收学术文竟然近占总数的九成,首部文集《问字堂集》皆为清一色的论学述学之作。需要说明的是,“清代别集的学术化、考据化,还有一种较为隐蔽的形态,即以传统文体表达考据内容,如序、跋、书后、书牍、论、辨、原、说、解、考、释等。这些文体在清代之前,除考、释等少数类目外,绝大多数不用于考据,清人则改造为普遍使用的考据文体。”④【④何诗海:《明清别集的著述化》,《华南师范大学学报(社会科学版)》2021年第2期,第83页。】如考据家文集中大量的序、跋、书后,大都为学人著述或学术命题而作,已超出文学意义上集部文体的畛域。即便是书信,也一改实用之本色,成为切磋学问的载体,如《问字堂集》收录的那四通信札。再如《岱南阁集》所收的《得爵记》,也非传统意义上获宝后的叙事抒情之作,而是考证“爵”作为古物的形态演变史;文集中习见的碑铭文,也是旧瓶装新酒,如《历山虞帝庙碑铭》《东海孝妇墓碑》,完全是彻头彻尾的学术考证文章。连向来吝于赞美的章学诚也说:“执事才长学富,胆大心雅,《问字堂集》,未为全豹,然兼该甚广,未知尊旨所在,内而身心性命,外而天文地理,名物象数,诸子百家,三教九流,无不包罗,可谓博矣。”⑤【⑤章学诚:《与孙渊如观察论学十规》,仓修良:《文史通义新编新注》,第399页。】

与同时代考据家相比较,孙星衍在文集编纂上可谓独领风骚。汪中与之极其相似,《述学》四卷均为生前手定,其中内篇三卷共计21篇,全是学术札记类文章;外篇有11篇,仅《伯牙事考》可算作考据之文,但占比不超过七成。卢文弨以校勘为志业,其乾隆六十年刻本《抱经堂文钞》与孙星衍《问字堂集》刊刻时间相近,学术之文的占比也难望孙氏项背。又如段玉裁《经韵楼集》,较之孙星衍仍稍逊一筹。李祖陶曾曰:“本朝经术昌明,远迈前古,康熙以后作者,大抵说经之文居其大半。”⑥【⑥李祖陶:《国朝文录续编·笃公刘鞞琫容刀其军三单解》文末评语,《续修四库全书》第1671册,第611页。】到了孙星衍那里,经史考据之文已从康熙朝的“居其大半”,庶几激增到篇篇如此的地步。可以说,考据之文入集由广泛认同到落地实施,再推向高峰,孙星衍从中扮演了极为重要的角色。

四、结语

乾隆五十一年孙星衍向袁枚宣告“避君才笔去研经”,标志着孙星衍由“天下奇才”诗人向“东原替人”学者的身份转变,其重心转向经史考据之学。这也与乾隆后期最浩大持久的文化工程《四库全书》编纂桴鼓相应,因此考察乾嘉学者的文学观念及其文集编纂,有了文化重建上的时代意义。

袁枚出于维护诗坛霸主地位、爱惜文苑奇才的考虑,四处写信,不断言说考据危及诗文之弊,进而数次劝诫孙星衍“浪子回头”,最终引发乾隆五十九年孙星衍的直接回击。这场考据学与文学的论战,从某种意义上来看,也可视作以孙星衍为代表的考据学家对传统的文学观念、文体编纂的狂飙突进:主张考据与词章可以兼顾,强调诗文根柢于学问;重视论学述学体的古文,忽略诗歌的创作和辑集,进而确立并凸显了学者之文大量入集的时代特征。

像孙星衍那样高标论学述学之文并且大量编入文集的,相对于传统的作家和别集,应算作乾嘉时期引领潮流的小部分群体。而大多数人,包括一些考据家,如钱大昕、程晋芳、洪亮吉,其别集编纂仍然新旧并存,甚至全部沿袭传统的编纂模式。乾嘉文集著述化,伴随乾嘉学术盛衰而兴替,具有时间上的阶段性,道咸以后略显颓势,并被文集经世化所接续,这映射出清人文集编纂因时而变的宏观特性。

The Literary Ideas and the Compilation of Collected Works about the Textual Scholars in Qianlong and Jiaqing Periods:Starting From the Dispute of Textual Research and Literature Between Sun Xingyan and Yuan Mei

XIE Hai-lin

(School of Chinese Language and Literature,Fujian Normal University,Fuzhou Fujian 350007,China)

Abstract:In the Fifty-first years of Qianlong’s reign,he shunned Yuan Mei’s brilliant pen and told Yuan,the chief poet of the Qing dynasty,which marked Sun Xingyan’s transformation from a talented poet to an textual scholar,but there had been a similar shift before.Eight years later,the dispute caused a great controversy on the relationship between Dao (道) and Qi (器),textual research and literature.Compared to the poets led by Yuan Mei,the scholars represented by Sun Xingyan also expressed a radical and iconoclastic literary idea: they advocated the fusion of textual research and literature,emphasized that poetry and prose were based on knowledge,and respected the academics prose.The textual research prose had been heavily collected,which showed academic characteristics in the Qianlong and Jiaqing period.It followed with the rise and fall of scholarship,began to decline in the Daoguang and Xianfeng periods,and be replaced by the characteristic of humanistic pragmatism,which just reflected the macro-characteristics of the collected works in the Qing Dynasty.

Key words:Sun Xingyan;Yuan Mei;textual research;literature;collected works