刑事拘留非紧急性候审化及其纠偏

摘 要:现行羁押治理评价体系大多未纳入刑事拘留适用,为实质推进“少捕慎诉慎押”刑事司法政策,有必要对此加以反思。功能定位层面,域外主要法治国家均在强制措施体系中严格贯彻“强制到案”与“羁押候审”二元分离,以此为标尺,我国刑事拘留呈现两者混同之双重定位,应予以澄清,并避免将拘留异化为逮捕之常规前置措施。适用场域层面,在立法规定语焉不详之情形下,应结合纵向历史解释与横向比较考察,以比例原则划定“紧急情况”为拘留适用之限制条件。立足前述层面,可以发现我国刑事拘留适用呈现“非紧急性候审化”特征,具体表现为拘留率高企、超期拘留久禁不绝、刑拘直诉大行其道。对此,应当改革拘留适用条件与期限规定、推进非羁押性强制措施适用、完善非法拘留程序制裁机制,以矫正刑事拘留适用异化倾向。

关键词:刑事拘留;强制到案;羁押候审;紧急情况;非紧急性候审化

作者简介:郭烁,中国政法大学诉讼法学研究院教授、博士生导师,主要从事刑事诉讼法研究。

基金项目:北京市社会科学基金重点项目“大数据侦查视野下的公民基本权利保护研究”(项目编号:20FXA003)和中国政法大学青年教师学术创新团队支持计划“行政法典立法研究”(项目编号:21CXTD07)的阶段性成果。

中图分类号:D925.2 ""文献标识码:A ""文章编号:1001-4403(2023)02-0077-12

DOI:10.19563/j.cnki.sdzs.2023.02.008

一、问题的提出

自2019年最高人民检察院针对涉案民营企业负责人提出“依法能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的就提出适用缓刑建议”伊始,①【①参见邱春艳、史兆琨:《少捕慎诉慎押的检察实践》,https://www.spp.gov.cn/zdgz/202112/t20211214_538793.shtml,2022年12月24日访问。】“少捕慎诉”逐步进入民营企业犯罪治理视野。2021年4月最高人民检察院发布《“十四五”时期检察工作发展规划》,其中指出“做优刑事检察,坚持依法惩治犯罪与保障人权相统一,全面贯彻宽严相济刑事政策,落实少捕慎诉慎押司法理念”,标志“少捕慎诉慎押”正式升格成为刑事司法政策。为推动该项政策落地,制定法层面之设计主要以《人民检察院羁押听证办法》为代表,通过进一步严格逮捕条件、诉讼化改造羁押必要性审查等,以正向降低或变更羁押性强制措施之适用。地方层面亦逐步出台相关规范性文件,如黑龙江省人大常委会于2022年12月22日审议通过《黑龙江省人大常委会关于推进少捕慎诉慎押刑事司法政策的决定》,共计14条,规定了该政策之具体原则、羁押必要性审查等内容,成为首个省级层面推进该政策落实之法规性文件。①【①参见韩兵、赵丹:《黑龙江省人大常委会通过〈决定〉推进落实少捕慎诉慎押刑事司法政策》,《检察日报》2022年12月23日,第1版。】受此影响,“少捕”确乎取得一定成效,根据2022年最高人民检察院工作报告,诉前羁押率业已从2018年的54.9%下降至2021年的42.7%。

上述努力与成效值得肯定,但仍有如下问题应当予以正视。第一,以何种方式、标准判断羁押水平将会直接影响判断者之于羁押现状的观感。目前我国对于羁押率的计算采取“被逮捕状态提起公诉人数/提起公诉人数”的计算方法,可称其为“捕诉比”,然而该方法之计算结果实则受分子分母两个变量之影响。由于积极刑法立法观与犯罪结构轻缓化之影响,刑法轻罪罪名数量已从1997年《刑法》的79个跃升至2020年《刑法修正案(十一)》出台以后的106个,这也在一定程度上导致了起诉人数增加:从2011年到2021年,提起公诉人数从1 238 861人上升至1 748 972人(其中部分年份偶有回落)。②【②相关数据来源于2012—2021年《中国法律年鉴》,其中2021年提起公诉人数来源于2022年最高检工作报告。】然而以危险驾驶罪为代表的部分轻微类犯罪,因刑罚要件不符而根本没有适用逮捕的可能;质言之,以被逮捕状态提起公诉人数的减少和提起公诉人数的增加——何者对捕诉比下降贡献更大,需要更进一步的数据分析,不能当然性地得出结论。对照域外计算未决羁押率会着重参考每十万人口中的未决羁押人数的方式,以捕诉比为标尺的正当性更加存疑。关于我国真实羁押率的分析,笔者已经另行具文论述。③【③参见郭烁、贺言:《少捕慎押背景下的羁押适用检视》,《社科纵横》2022年第5期,第108-109页。】

第二,即便以公诉人数作为基数,从羁押率的文义出发,其计算方法也更应该是“羁押人数/提起公诉人数”,直接将逮捕人数与羁押人数画等号失之偏颇,因其并未考量因为刑事拘留、监察留置、指定居所监视居住所导致的羁押状态。尤其是刑事拘留,有学者曾对2013年1月至2014年3月间三个基层人民法院审结并公开的一审判决进行分析,在2 458名被告人中共计2 289人曾被刑拘,比例高达93%。④【④参见孙长永、武小琳:《新〈刑事诉讼法〉实施前后刑事拘留适用的基本情况、变化及完善——基于东、中、西部三个基层法院判决样本的实证研究》,《甘肃社会科学》2015年第1期,第167页。】近年来刑拘率仍处于高位运行状态,一项以西部某法院2020年判决的612个刑事案件为样本的调研显示,曾被刑事拘留人数占比79.34%。⑤【⑤参见孙长永:《少捕慎诉慎押刑事司法政策与人身强制措施制度的完善》,《中国刑事法杂志》2022年第2期,第114页。】由此可见,刑拘人数对于羁押人数的计算实则举足轻重,然而现行羁押率并未将其加以考量,对羁押现状的反映真实性殊可怀疑。

应当承认,少捕慎押显然不局限于逮捕治理,而是对标整个强制措施体系;倘若一方面达成共识,认为拘留会导致被追诉人之羁押状态,另一方面却又不将其适用纳入羁押治理评价体系,势必有使刑事拘留适用沦为少捕慎诉慎押贯彻落实“灰色地带”的风险。本文即立足于刑事拘留的功能定位与适用场域,剖析拘留适用的现实困境及其因应之道,以期裨益于少捕慎押的持续推进。此外,鉴于监察案件中拘留适用涉及监检衔接问题较为特殊,因而不在本文讨论之限。

二、刑事拘留前置主义与强制到案的应然定位

(一)强制到案与羁押候审的二元分离

笔者曾针对我国过高的羁押率问题,认为应将逮捕与羁押严格分离,避免对被追诉人人身权利的多重侵犯和各类羁押期限的重复计算。⑥【⑥参见郭烁:《徘徊中前行:新刑诉法背景下的高羁押率分析》,《法学家》2014年第4期,第94-95页。】若将视角置于更为宏观的整个强制措施体系,则应呈现出一种“强制到案与羁押候审分离”的二元构造。之所以要做出这样的区分,原因有二。一方面,二者制度目的不同。侦查到案系指侦查机关对犯罪嫌疑人适用到案措施使其到达侦查机关,直至对其作出指控决定或释放决定,⑦【⑦参见马静华:《侦查到案阶段的人权保障制度研究——实证与比较法上的考察》,《比较法研究》2011年第4期,第99页。】主要呈现犯罪控制之面向,通过及时到案采取讯问等措施认定、排除犯罪嫌疑。强制到案则赋予到案措施以一定的强制力,通常会对到案人之基本权利加以干预,兼具保全被告与证据之功能。也正因此,传唤在我国台湾地区一般被视为间接之强制处分,概因其虽未对被追诉人使用直接强制力,但后者负有到场义务,否则被采取一般拘提。①【①参见林钰雄:《刑事诉讼法》(上册),新学林出版股份有限公司2022年版,第356页。】羁押候审则指采取羁押性强制措施,使被追诉人在羁押状态下等候起诉、审判,主要呈现诉讼保障之面向;当然鉴于对再犯风险之防范,特殊预防因素也逐步被纳入羁押之功能定位。②【②例如《德国刑事诉讼法》第112a条第1款规定:“犯罪嫌疑人具备下列行为的重大嫌疑的,也构成逮捕理由:……”而在德国逮捕理由是判断是否羁押候审的重要条件。本文所引用的德国、日本、法国《刑事诉讼法》法条均出自《世界各国刑事诉讼法》编辑委员会编译:《世界各国刑事诉讼法》,中国检察出版社2016年版。我国《刑事诉讼法》第81条也将“可能实施新的犯罪的”“有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的”作为逮捕社会危险性的判断标准。】另一方面,二者对人身基本权利之干预程度不同。强制到案系对被追诉人人身自由之完全剥夺,但通常持续时间较短,需要在到案后一定时间内作出羁押、指控或者释放之决定,质言之,不能“悬而不决”;而候审羁押则属长时间剥夺人身自由,尤其在我国羁押期限与办案期限混同的情况下更甚。

诉诸域外主要法治国家与地区,强制到案与羁押候审之界分可谓泾渭分明,主要体现在以下两方面。

1.强制到案后持续时间较短,且期限届满必须释放或转为候审措施

在德国,对人身自由的拘束区分为截停(责令停止)、逮捕和羁押,逮捕作为强制到案措施,实施后必须毫不迟延(unverzüglich)地带至法官面前,时间最迟只能延长至逮捕后次日,否则应即释放。③【③参见托马斯·魏根特:《德国刑事诉讼程序》,岳礼玲、温小洁译,中国政法大学出版社2004年版,第95页。】在美国,除非法律另有规定,执行逮捕的官员应当无不必要延误地(without unnecessary delay)将被告人解送至治安法官或者《美国联邦刑事诉讼规则》第5条(c)款规定的州或地方司法官员处。④【④See Federal Rules of Criminal Procedure § 5(a)(1).】《日本刑事诉讼法》将逮捕定位为强制到案措施,其中第203条亦规定:“司法警察员依据逮捕证逮捕被疑人后……应当立即告知犯罪事实的要旨和可以选任辩护人的意旨,并给予辩解的机会,如果认为没有留置的必要时,应当立即释放;认为有留置的必要时,应当在被疑人身体受到拘束后的48小时以内,办理将被疑人连同文书及证物一并移送检察官的手续。”由此,各国预留给强制到案到声请羁押之间的时间间隔极短,大多为24—48小时,一旦超期,要么应当立即释放,要么不予签发羁押证。此外,尤为值得注意的是,鉴于在声请羁押到羁押决定作出的一段时间内,被追诉人之人身自由仍处于被剥夺之状态,因而各国刑事诉讼法大都规定了羁押决定时限,《德国刑事诉讼法》第115条第2款规定解交后法院应当至迟在次日对犯罪嫌疑人就指控事项进行讯问,《日本刑事诉讼法》第207条第4款亦规定法官在收到羁押请求时应当迅速签发羁押证,如果认为不应羁押则应立即命令释放被疑人。

2.羁押候审的程序控制较强制到案而言更为严苛

在美国法语境下,制定法层面原则上执行逮捕须由法官签发逮捕令,签发的依据是有相当理由(probable cause)相信被追诉人实施了一项罪行。⑤【⑤See Federal Rules of Criminal Procedure § 4(a).】这与美国宪法第四修正案“任何令状非有相当理由不得签发”之规定相一致,但实践中无证逮捕大量存在,在早年的纽约甚至几乎没有基于控告而在逮捕前签发逮捕令状的做法,警察大多在基于告密实施无证逮捕后才提交控告。⑥【⑥See Barlow J,Arrest.A Pretrial Detainees Manual:Chapter 4.Columbia Human Rights Law Review,1976,37(8),p.39.】无证逮捕通常要求警察根据亲身所见所闻合理地(resonably)得出行为人刚刚实施或正在实施犯罪,且该类犯罪一般是重罪。但存在两项例外使得警察可以仅凭传闻证据(hearsay evidence)无证逮捕:第一,情况急迫(exigencies of the moment)所需,如嫌疑人正准备逃逸;第二,为执行缉毒法而对毒品犯实施的逮捕。⑦【⑦See Walther,Michael C.When Is an Arrest Warrant Required.Saint Louis University Law Journal,1964,415(8),pp.415-416.】然而历经Henry v.United States和United States v.Watson等案件,美国联邦最高法院认为“有时间申请签发令状”已不再构成否认无证逮捕之理由,“关键的要求,不在于是否有令状或者是否有时间获得令状,而在于是否有相当理由实施逮捕”①【①United States v.Watson,423 U.S.411(1976).】。由此,相当理由构成美国逮捕制度的核心,令状要求在不断弱化。然而羁押决定在美国却有严格的程序控制,必须由法院作出,且18 U.S.C.§ 3142(f)共规定了两类七种启动羁押听证程序的条件,诉讼化特征明显。在我国台湾地区,拘提作为强制到案措施,在侦查中通常应由检察官签发,且存在逮捕等无证拘捕情形;②【②参见黄东熊、吴景芳:《刑事诉讼法论》(上),三民书局股份有限公司2010年版,第139页。】而羁押决定必须由法官作出,且一般性羁押须满足重大之犯罪嫌疑、法定之羁押原因与羁押之必要性三项要件,③【③参见林钰雄:《刑事诉讼法》(上册),新学林出版股份有限公司2022年版,第381-382页。】程序较拘捕显然更为严格。

(二)我国刑事拘留的实然双重定位

经由比较法上之对比,可以发现我国刑事拘留在实然意义上兼具强制到案与羁押候审双重面向。从程序控制的角度出发,拘留仅需执行机关负责人批准,相较于逮捕批准更为宽松,但这或许说明不了问题,原因在于我国逮捕批准程序也并非贯彻严格的令状主义,检察机关因具控诉职能很难称其完全“中立及超然”。而在拘留期限方面,刑事拘留显然呈现出“候审化”倾向,不仅在特殊情况下可以延长1—4日,若为流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,甚至可以延长至30日,而该种延长决定程序甚至与拘留批准程序是一致的,缺乏外部监督。④【④参见现行《刑事诉讼法》第91条、最高检《规则》第126条、公安机关《规定》第129条。】且我国对于羁押决定作出期限亦预留相当长之期限,羁押决定时限通常为7日。与域外规定的“毫不迟延”“48小时”等相比,很难说我国的刑事拘留不具羁押候审属性。造成这一现象的部分原因在于我国在废除收容审查制度后,为保障对相应情形有足够时间进行查证,从而选择将其并入拘留适用条款;⑤【⑤参见张建伟:《刑事诉讼法通义》,北京大学出版社2016年版,第369页;郭烁:《源与流:中国现行强制措施体系的形成与反思》,《西南民族大学学报》2015年第12期,第110页。】随之而来的拘留期限延长不当模糊了拘留原本的强制到案、短期剥夺人身自由之定位。笔者认为,应当使刑事拘留之定位回归至“强制到案”,原因有二。

第一,规避架空审查逮捕。羁押被追诉人不仅有利于诉讼保障,鉴于其便利查证等特征,侦查机关亦能在羁押过程中更好地实现办案需要。如前所述,拘留仅需执行机关负责人批准,所受程序控制较之逮捕更弱,倘若亦能实现羁押之效果,必然更受侦查机关青睐,逮捕审查程序所希冀达到之控权目标将会落空。此外,《人民检察院刑事诉讼规则》(以下简称最高检《规则》)第573条规定人民检察院进行的羁押必要性审查系于“犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后”,倘若被追诉人被拘留并处羁押候审状态,虽承受羁押之重却无得申请变更强制措施,权利与义务显失公允,侦辩双方差距进一步扩大。

第二,弥补到案功能空缺。有学者认为我国短期限制人身自由之强制措施主要包括盘查、拘传、拘留,三者共同构成强制到案,功能互有重叠。⑥【⑥参见李哲:《短期限制人身自由刑事强制措施体系之比较与完善》,《国家检察官学院学报》2015年第5期,第108-109页。】需注意,留置盘问作为行政强制措施,在刑事立案后原则上不能针对犯罪嫌疑人适用;拘传主要目的在于讯问,且根据《公安机关办理刑事案件程序规定》(以下简称公安机关《规定》)第80条之规定,拘传时间原则上不能超过12小时,时限较短。而刑事拘留则可起到强制处分被追诉人人身自由以保全被告、证据之功用,其持续的短暂时间又可用作为提请羁押候审准备材料,这一功能是前述两种强制措施所不具备的。拘留的这一功能定位在比较法上亦不鲜见,如针对我国台湾地区的拘提制度,林钰雄教授即认为拘提之首要目的固然在于令受拘提人到场应讯,但径行拘提另有保全被告及证据的功能。⑦【⑦参见林钰雄:《刑事诉讼法》(上册),新学林出版股份有限公司2022年版,第360页。】在日本,逮捕后的48小时也不能仅视为以对犯罪嫌疑人展开积极询问为目的的处分,而应视为在阻止了犯罪嫌疑人逃跑及隐灭罪证的情况下可以继续侦查的时间,质言之,还具有诉讼保障功能。①【①参见松尾浩也:《日本刑事诉讼法·上卷》,丁相顺译、金光旭校,中国人民大学出版社2005年版,第59页。】

(三)我国“刑事拘留前置主义”之证否

在厘清我国刑事拘留之“强制到案”基本定位后,另一重要问题在于界定其与羁押候审之间的关系,即拘留是否是羁押的前置措施,非经拘留不得羁押?就我国之司法实践而言,大多将拘留与逮捕(羁押)进行绑定,“刑事拘留在中国刑事诉讼中已经是逮捕前、起诉前的常规前置措施,其几乎成为刑事诉讼的必经强制措施”②【②谢小剑:《论我国刑事拘留的紧急性要件》,《现代法学》2016年第4期,第113页。】。支撑“刑事拘留前置主义”之理据或许主要包含三点:第一,制定法层面,我国大陆对拘留适用之描述通常冠以“先行”二字,意味着其前置于羁押;第二,比较法层面,我国台湾地区奉行“拘捕前置原则”,日本也持“逮捕前置主义”,应当以资借鉴;第三,法理层面,分设拘留与羁押两个阶段可使人身拘束措施经历双重司法审查(双重司法审查保障说),且若从一开始便羁押被追诉人,难免历经嗣后无拘束原因或必要之窘况,因此可以先行拘留以充分查证,再供司法判断是否予以羁押(侦查浮动过程对应说)。③【③参见刘芳伶:《拘捕前置原则之意义、权能与效力》,《台湾法学杂志》2017年总第330期,第139-140页。】然而细致分析,上述三点理由皆有待商榷。

第一,我国《刑事诉讼法》第71条第4款、第77条第2款、第82条均规定对被追诉人“可以”先行拘留,而非“应当”,质言之“先行”仅仅表达适用次序。若将拘留与逮捕强行绑定,反而会引发体系解释之混乱,如公安机关《规定》第80条规定:“……案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,经县级以上公安机关负责人批准……拘传期限届满,未作出采取其他强制措施决定的,应当立即结束拘传。”如果拘留为逮捕之必要前置措施,则似乎没有必要在该条中规定“需要采取逮捕”的情形,且“采取其他强制措施”也并未将逮捕排除在外,即应当认为,拘传后认为需要逮捕的,可以直接报请逮捕。

第二,认为域外奉行“拘捕前置原则”“逮捕前置主义”,进而适用于我国拘留制度,有误读、误用之嫌。在我国台湾地区,拘捕根据适用情形及令状有无,区分为拘提、逮捕和紧急拘捕。拘提一般情况下针对经合法传唤而无正当理由不到场者,当然在特殊情况可以不经传唤径行拘提。④【④我国台湾地区“刑事诉讼法”第76条规定:“被告犯罪嫌疑重大,而有下列情形之一者,必要时,得不经传唤径行拘提:一、无一定之住、居所者。二、逃亡或有事实足认为有逃亡之虞者。三、有事实足认为有湮灭、伪造、变造证据或勾串共犯或证人之虞者。四、所犯为死刑、无期徒刑或最轻本刑为五年以上有期徒刑之罪者。”】逮捕则无须令状,可区分为针对通缉犯的逮捕与针对现行犯的逮捕。⑤【⑤参见我国台湾地区“刑事诉讼法”第87条、第88条。两种逮捕在适用主体上有所区分,前者限于检察官、司法警察官与利害关系人,后者则无任何限制。】紧急拘捕适用于四种情形且情况紧迫而来不及报请签发拘票。⑥【⑥我国台湾地区“刑事诉讼法”第88-1条第1项规定:“检察官、司法警察官或司法警察侦查犯罪,有下列情形之一而情况急迫者,得径行拘提之:一、因现行犯之供述,且有事实足认为共犯嫌疑重大者。二、在执行或在押中之脱逃者。三、有事实足认为犯罪嫌疑重大,经被盘查而逃逸者。但所犯显系最重本刑为一年以下有期徒刑、拘役或专科罚金之罪者,不在此限。四、所犯为死刑、无期徒刑或最轻本刑为五年以上有期徒刑之罪,嫌疑重大,有事实足认为有逃亡之虞者。”】由此可以管窥台湾地区短期人身强制处分体系的建构进路:针对现行犯与通缉犯,出于防止逃亡与犯罪控制的需要,多重主体可以实施逮捕,且无令状要求;针对非现行犯,为使其接受讯问,一般情况下先行传唤(签发传票),若无正当理由未到场可适用一般拘提;若其犯罪嫌疑重大且有四种特殊情形之一,出于保全被告及证据之考量,必要时可以报请签发拘票径行拘提;如果有四种极为特殊情形、情况极为急迫,则可无拘票紧急拘捕,事后补办手续。

将之与大陆的刑事强制措施体系加以比照,可以得出,不能将我国台湾地区的“拘捕”与大陆“拘留”画等号,前者体系下之一般拘提更类似于大陆之拘传,更多发挥强制犯罪嫌疑人到案接受讯问的作用,当然大陆拘传适用不以已经传唤为前提。由是,即便认可“拘捕前置原则”之正当性,对应到大陆也应转化为“拘传+拘留前置主义”。何况,“拘捕前置原则”本身已发生相当程度之松动,有学者认为该原则系立法者之误解所生,即拘捕前置原则本应指“羁押前的拘捕必须为合法”,强调羁押时的审查判断对象,并非指羁押前必须历经合法拘捕。①【①参见李荣耕:《具保及羁押》,《月旦法学教室》2014年总第146期,第60-61页。】另有学者认为我国台湾地区“刑事诉讼法”第228条第4款对于逮捕事由的增设实际上否认了拘捕前置原则。②【②参见林钰雄:《刑事诉讼法》(上册),新学林出版股份有限公司2022年版,第392页。】至于日本奉行“逮捕前置主义”,原因在于《日本刑事诉讼法》第207条规定:“收到前3条规定的羁押请求的法官,对该项羁押处分,有与法院或者审判长同等的权限……”而前3条均系有关逮捕之规定。对应我国《刑事诉讼法》第87条规定:“公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候,应当写出提请批准逮捕书,连同案卷材料、证据,一并移送同级人民检察院审查批准……”其中并未对羁押申请之情形做出规定,即日本法的对应规定在我国《刑事诉讼法》中是阙如的。

第三,双重司法审查保障说和侦查浮动过程应对说于我国并不适用。如前所述,尤其在公安机关直接受理的侦查案件中,拘留执行机关和决定机关合一,难谓司法审查;加之我国部分地区的逮捕批准率都高达85%左右,③【③参见谢小剑:《审前未决羁押率下降:基本特点与成因解析》,《中国刑事法杂志》2021年第4期,第84-85页。】遑论公安机关的自行批准能够对拘留适用起到制约效用。侦查浮动过程应对说本身有其正当性,但考虑到我国短期拘束人身自由之强制措施还包括盘查、留置盘问、拘传等多种措施,应区分不同情形具体适用,难以得出“适用短期人身拘束措施即应适用拘留”之结论。

由是,“刑事拘留前置主义”实则不具合理性,反而极易沦为侦查机关延长人身拘束期限、实现查证需求之工具;羁押之真正前提应该是被审查人到案,而非强制到案,更非刑事拘留。当然接踵而至的问题在于,若将拘留与逮捕进行解绑,则应在何种情形下适用拘留?质言之,拘留与其他强制到案措施之适用界限为何?此即引出有关刑事拘留适用场域之探讨。

三、刑事拘留适用的“紧急情况”与比例原则

(一)拘留适用条件的立法模糊

关于刑事拘留适用的重要争议之一即为是否限于紧急情况,对这一问题的判断将直接影响其适用范围与适用频率。该种争议或许肇始于立法变迁。1979年《逮捕拘留条例》第6条规定:“公安机关对罪该逮捕的现行犯或者重大犯罪嫌疑分子,如果有下列情形之一的,由于情况紧急,可以先行拘留:……”该条文凸显了拘留适用的紧急性。当前学界持该种观点者亦不在少数。④【④参见黄朝义:《中国刑事诉讼法——从比较法观点论起》,新学林出版股份有限公司2010年版,第87页;张建伟:《刑事诉讼法通义》,北京大学出版社2016年版,第367页;叶青主编:《刑事诉讼法学》,上海人民出版社、北京大学出版社2020年版,第184页;陈瑞华:《刑事诉讼法》,北京大学出版社2021年版,第315页。】然而,1996年《刑事诉讼法》第61条删去了紧急性要件,规定了七种先行拘留之情形:“(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。”现行《刑事诉讼法》第82条沿袭了该条规定,并在第71条第4款、第77条第2款中规定犯罪嫌疑人、被告人如果违反取保候审、监视居住规定,需要予以逮捕的,可以先行拘留。

基于刑事强制措施的本质系诉讼保障和一定程度上的犯罪预防,紧急情况应指具有紧迫的妨碍诉讼之虞或强烈的继续犯罪、再犯倾向。细致分析上述七种情形,是否都能视为紧急情况殊可怀疑。比如第3项,“犯罪证据”的涵盖范围无远弗届,仅有少量的间接证据恐怕并不一定构成对诉讼顺利进行的紧迫危险;即便附加“重大嫌疑分子”的前置条件,该限制的内涵也并不清晰,究竟仅是对此前犯罪嫌疑的一种确证还是也须考量罪行严重程度有待廓清。①【①前一种观点认为,构成重大嫌疑须有初步证据证明且构成初步印证,质言之,“重大嫌疑”等于“嫌疑重大”,参见江勇:《刑事拘留重大嫌疑分子的条件》,《人民司法》2016年第29期,第103页。后一种观点认为,重大嫌疑之重大,不仅指怀疑程度比较强烈,还指犯罪行为严重,参见易延友:《刑事强制措施体系及其完善》,《法学研究》2012年第3期,第147页。另有观点认为,现行《刑事诉讼法》第82条中的重大嫌疑分子系指第(七)项的三种情形,参见陈瑞华:《刑事诉讼法》,北京大学出版社2021年版,第315-316页。】有论者认为第3项系对准现行犯的规定,②【②参见周长军:《现行犯案件的初查措施:反思性研究——以新〈刑事诉讼法〉第117条对传唤、拘传的修改为切入》,《法学论坛》2012年第3期,第25页;吴宏耀:《现行犯:一个亟待解释的法律概念》,《现代法学》2016年第1期,第128页。】然而无论是参考《法国刑事诉讼法典》第53条还是我国台湾地区“刑事诉讼法”第88条第3项之规定,③【③《法国刑事诉讼法典》第53条规定:“正在实施或者刚刚实施的重罪与轻罪称为现行重罪与现行轻罪。在实施犯罪活动之后的极短时间内,涉嫌犯罪的人因公众呼喊而受到追捕,或者发现其持有赃物或带有犯罪痕迹或线索,据此可以认为其参与了重罪或轻罪的情形,亦为现行重罪或现行轻罪。”我国台湾地区“刑事诉讼法”第88条第3项规定:“有左列情形之一者,以现行犯论:一、被追呼为犯罪人者。二、因持有凶器、赃物或其他物件或于身体、衣服等处露有犯罪痕迹,显可疑为犯罪人者。”】对准现行犯的认定皆要求时间上的接续性(犯罪发生后极短时间内)或者证据类型、来源的限定,相形之下第3项之规定显然相去甚远。另有学者认为,第6项、第7项之规定与紧急情况无明确关联性,如果允许任意执行拘留,对人身自由之保护恐有不周。④【④参见黄朝义:《中国刑事诉讼法——从比较法观点论起》,新学林出版股份有限公司2010年版,第88页。】由此,《刑事诉讼法》本身对拘留的紧急性要件语焉不详。

梳理相关的司法解释及部门规章,也可窥见公检两机关在这一问题上的分歧。最高检《规则》第127条规定:“公民将正在实行犯罪或者在犯罪后即被发觉的、通缉在案的、越狱逃跑的、正在被追捕的犯罪嫌疑人或者犯罪人扭送到人民检察院的,人民检察院应当予以接受,并且根据具体情况决定是否采取相应的紧急措施……”该条系规定于第四节“拘留”之下,可见检察机关似将刑事拘留与“紧急措施”画等号,认可紧急情况之限制。⑤【⑤或有论者提出质疑,认为该条之所以规定在拘留一节,系因涉及公民扭送,而扭送与拘留具有一定相似性,与紧急措施无关。该观点不能成立之处在于扭送并非我国法定强制措施,如果立法者想要强调扭送相关规定,完全可以在第七节“其他规定”中予以规制,然其未作这样的立法安排。】然而揆诸公安机关《规定》第125条,其第2款规定:“紧急情况下,对于符合本规定第一百二十四条所列情形之一的,经出示人民警察证,可以将犯罪嫌疑人口头传唤至公安机关后立即审查,办理法律手续。”该款系对无证拘留之规定,即在紧急情况下先行拘留、后补办拘留手续。从该款之前提出发,经由反对解释,似乎可以得出公安机关《规定》第124条(与《刑事诉讼法》第82条规定一致)有关拘留的适用并不以紧急情况为前提,紧急情况下的无证拘留反而成为例外。公检在该问题上之冲突可见一斑。

(二)“紧急情况”适用场域的理论证成:比例原则

划定刑事拘留适用场域的重要意义在于将其与其他强制到案措施进行界分。可以试想,因刑事拘留适用附随的短期羁押效果以及对查证办案之便利性,如果适用门槛与其他强制到案措施别无二致,恐侦查机关将“蜂拥而至”。由此,以“紧急情况”要件辖制刑事拘留适用具有正当性,其理论支撑即在于比例原则。比例原则源初仅被用以规制行政权,随着其在公法领域适用范围不断扩张,“只要关系到权力与权利的关系,无论是宪法、行政法,还是刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法、经济法等领域,都有比例原则适用的可能性与必要性”①【①刘权:《比例原则适用的争议与反思》,《比较法研究》2021年第5期,第180-181页。】。

由此,以比例原则检视刑事拘留的适用场域,目的正当性与适当性自不待言,关键在于必要性与均衡性。必要性原则又称最小侵害原则,即在诸种强制到案措施的选择上,应当选择对被追诉人利益侵害最小的一种,倘若施以其他措施可以达成诉讼保障、犯罪控制之目的,则无须短期内完全剥夺被追诉人人身自由。均衡性原则要求衡量刑事拘留所增进的公共利益与其造成的损害之间是否适当,在特定情形下即便拘留适用造成的损害确乎最小,但仍为失当,则也不符合均衡性原则要求。拘留适用本就具备短期羁押实效,不仅系对人身自由之剥夺,还会影响被追诉人之权利处分:被追诉人及其辩护人之阅卷权在侦查阶段本就无从实现,侦辩双方力量悬殊,加之又处于强大的羁押压迫之下,因此倘若彼时被追诉人认罪认罚其自愿性实难保障。②【②参见顾示忠:《论“委托辩护应当优先法援辩护”原则》,《上海政法学院学报(法治论丛)》2022年第1期,,第18页。】此外,由于专业学识与日常认知之隔阂,刑事拘留常给普通民众以定罪之错觉,必然对被追诉人之名誉、生活产生消极影响。由此,鉴于刑事拘留的强侵益性,出于比例原则更应以紧急情况限制其适用场域。

在我国台湾地区,如前所述,径行拘提、逮捕、紧急拘捕的整合大抵相当于大陆的拘留制度,逮捕系针对现行犯和通缉犯,紧急拘捕则针对现行犯供出之重大嫌疑共犯、业已脱逃者或者兼有重罪重大嫌疑及逃亡之虞者,紧急性自不待言,关键在于径行拘提。应当注意,不能因我国台湾地区紧急拘捕以“情况急迫”为前提,反推径行拘提无须情况紧急。王兆鹏教授认为,我国台湾地区“刑事诉讼法”第88条之一中的“情况急迫”指执法人员在声请拘票的过程中,被拘提人有逃亡而无从拘提的危险。③【③参见王兆鹏:《论拘提与逮捕相关问题》,《日新半年刊》2004年总第3期,第12页。】质言之,情况急迫之限定系解释为何可以“无证”拘捕、先行拘捕后补办手续,是对于拘捕形式要件、程序要件的突破。司法实践中亦有类似观点,即认为“情况急迫”与第88条之一规定的法定情形不能画等号,为独立要件。④【④参见我国台湾地区“最高法院”2021年度台上字第4119号刑事判决,载《裁判时报》2022年总第116期,第114-115页。】因此,径行拘提是否须满足紧急情况这一实质要件,仍须从其法定情形入手。根据我国台湾地区“刑事诉讼法”第76条之规定,径行拘提聚焦于是否有固定住所、居所,是否有逃亡、干扰作证的现实危险,或通过罪行轻重直接推断其危险性,未将发现证据、多次作案等纳入适用事由,且特别强调“必要时”方可适用,径行拘提适用之紧急性、必要性彰明较著。

日本与德国的相关规定也大抵相似。日本将逮捕区分为一般逮捕、现行犯逮捕与紧急逮捕,《日本刑事诉讼法》第199条第2款规定逮捕证的签发必须兼具“逮捕理由”与“逮捕必要”,前者指具有相当理由怀疑被疑人已经犯罪,后者虽未在立法中明确,但若无逃跑及隐匿罪证的危险则属无逮捕必要之情形。⑤【⑤参见松尾浩也:《日本刑事诉讼法》(上卷),丁相顺译、金光旭校,中国人民大学出版社2005年版,第57页。】紧急逮捕系指在重罪场合,由于情况紧急不及请求签发逮捕证时,可以在告知理由后逮捕被疑人;⑥【⑥参见《日本刑事诉讼法》第210条。】与我国台湾地区的紧急拘捕类似,其“紧急”也系针对令状要求而言。德国的“暂时逮捕”系指紧急情况下,检察官、警察人员或一般人在必要时均得径行逮捕;⑦【⑦参见克劳思·罗科信:《刑事诉讼法》,吴丽琪译,法律出版社2003年版,第302页。】即便是针对为确定人别身份所为之逮捕,也要求只能在“如不采取此措施将不能查明或者很难查明身份”时方可适用。⑧【⑧参见《德国刑事诉讼法》第163b条。】

四、刑事拘留的现状反思:三重困境及矫正

(一)刑事拘留适用的现状审视

倘若立足刑事拘留的功能定位与适用场域审视其适用现状,可以发现其呈现出“双重背离”:一方面未坚持“紧急情况”之适用场域,适用范围不断扩张;另一方面未持守“强制到案”之功能定位,羁押属性不断增强。由此,笔者将该种异化趋势总结为“非紧急性候审化”,在具体实践中主要引致以下三种表征。

1.刑事拘留率高企

刑事拘留率能够最为直观地展现拘留适用广度,侧面反映适用场域。除本文第一部分提及的两项数据外,尚有多项数据予以印证。一项针对2013年至2017年间3 032 307份刑事一审案件判决书的研究分析表明,被告人拘留率五年间始终处于70%以上。①【①参见王禄生:《论刑事诉讼的象征性立法及其后果——基于303万判决书大数据的自然语义挖掘》,《清华法学》2018年第6期,第129页。】该项研究所提取的样本数量较大,且对判决书内容采取自然语义分析,具有较强说服力。另有研究从别样角度呈现了拘留适用样貌,如一项针对某市5个试点法院2014年7月至2016年7月间1 468起适用速裁程序案件的研究表明,1 602名被告人中被采取取保候审的为1 189人,但其中有644人曾经被采取刑事拘留,占比54.2%,只是嗣后变更为非羁押性强制措施。②【②参见刘方权:《刑事速裁程序试点效果实证研究》,《国家检察官学院学报》2018年第2期,第113页。】考虑到实践中拘留还是逮捕的“前置措施”,拘留率之高企可见一斑。

此外,即便我国当下大力推行认罪认罚从宽,其从宽内涵包含“程序从宽”,拘留适用也并未因此呈现下降趋势,有研究表明在北京、杭州、福州、厦门、青岛五市,所提取的对照样本中认罪认罚被告人适用非羁押性强制措施的比例为31.43%,非认罪认罚相应为30.90%,其中差异不具统计学上的显著性,③【③参见吴雨豪:《认罪认罚“从宽”裁量模式实证研究——基于部分城市醉酒型危险驾驶罪的定量研究》,《中外法学》2020年第5期,第1252页。】刑事拘留仍处于高位运行状态。上述现象之成因主要在于现行拘留适用的法定情形涵盖范围过宽,因实践需要而与“紧急情况”场域渐行渐远,即便严格依循法律,仍有大量被追诉人得以适用。

2.超期拘留久禁不绝

《公民权利和政治权利国际公约》第9条第3款规定:“任何因刑事指控被逮捕或拘禁的人,应被迅速带见审判官或其他经法律授权行使司法权力的官员,并有权在合理的时间内受审判或被释放……”由此,刑事拘留后应当迅速审查并决定变更为何种候审措施,避免久拖不决方才符合上述条文之精神。然而,实务中长时间拘留被追诉人之做法屡见不鲜。本文第一部分提及的针对西部某法院2020年判决的612个刑事案件的调研显示,603个被采刑事拘留之被告人中,334人拘留时长超过14日,占比55.39%;仅有67人为10日以内,占比11.11%,④【④参见孙长永:《少捕慎诉慎押刑事司法政策与人身强制措施制度的完善》,《中国刑事法杂志》2022年第2期,第114页。】即符合《刑事诉讼法》有关拘留期限原则性规定之案件数量较少。在速裁程序中,针对18个试点城市12 666份裁判文书的实证分析表明,从拘留日到逮捕日的平均时长为48天,甚至超过了法定拘留最长期限。⑤【⑤参见李本森:《刑事速裁程序试点实效检验——基于12 666份速裁案件裁判文书的实证分析》,《法学研究》2017年第5期,第178页。】

究其成因,一方面,《刑事诉讼法》将特殊情况的延长、再延长合法化,然而何谓“特殊情况”可谓见仁见智,且公安机关《规定》第129条将结伙作案定义为“二人以上共同作案”,意味着只要涉嫌共同犯罪几乎可以一律拘留并将期限延长至30天;另一方面,出于查证等需求,即便不符合法定情形侦查机关也倾向于延长期限,然而该种行为缺乏有效的外部监督:根据公安机关《规定》第160条,对犯罪嫌疑人等申请变更强制措施的,由公安机关作出决定,即拘留决定机关与变更审查机关合一,监督有效性存疑,具备一定诉讼化特征的羁押必要性审查则不能运用于刑事拘留。由此,有学者认为,拘留权在我国的实质定位为羁押决定程序,而批捕权的实质定位演化为了预审程序,顶多是对是否继续羁押进行判断。⑥【⑥参见张栋:《我国拘留和批捕的定位与完善》,《政法论坛》2020年第6期,第128-131页。】

3.刑拘直诉大行其道

近年来,伴随速裁程序的兴起和对诉讼效率、诉讼流程简化的需求,实务中逐步衍生出“刑拘直诉”办案方式,即公安机关对犯罪嫌疑人采取刑事拘留后,专门机关在法定拘留期限内完成侦查、移送审查起诉、起诉、审判并终结诉讼之做法。有实务观点认为刑拘直诉回避了审查批捕程序,缩短了未决羁押期限,可以避免刑期倒挂现象,并突破了我国传统的“流水作业”式诉讼构造,大大简化了公检法三机关的内部办案环节。

但需要注意,第一,刑拘直诉与《刑事诉讼法》的相关规定相扞格。尽管公安机关《规定》第131条或许可以为刑拘直诉正名①【①公安机关《规定》第131条规定:“对被拘留的犯罪嫌疑人审查后,根据案件情况报经县级以上公安机关负责人批准,分别作出如下处理:……(二)应当追究刑事责任,但不需要逮捕的,依法直接向人民检察院移送审查起诉……”】,但《刑事诉讼法》第91条第3款规定:“……人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。”即拘留后,认为应当逮捕的应提请审查逮捕,如果无须逮捕应当立即释放或转化为其他候审措施,而不能出于“用足拘留期限”继续维持羁押状态,否则即违背强制到案之功能定位。对此最高检《规则》第125条第2款也可予以印证②【②最高检《规则》第125条第2款规定:“对被拘留的犯罪嫌疑人,需要逮捕的,按照本规则的有关规定办理逮捕手续;决定不予逮捕的,应当及时变更强制措施。”】。第二,尽管多数地方性规范对刑拘直诉看似加以严格的程序限制,例如适用案件类型、被追诉人自愿、法定期限内完成,但一方面弃权处分之自愿性如何保障始终存有争议,另一方面,可以想见办案机关为在形式上满足办案期限规定,即便不满足“特殊情况”“流窜作案、多次作案、结伙作案”情形也必然会转向拘留期限之延长,《刑事诉讼法》有关拘留期限之规定名存实亡。笔者认为,该制度可谓刑事拘留“双重背离”之极致形态,不仅无须紧急情况,且可存在于刑事诉讼全程,甚至可以架空其余任何一种强制措施。其虽对诉讼效率有所助益,但强制措施之适用本就不以诉讼效率为核心导向,刑拘直诉反而使拘留之适用场域与功能定位严重异化。

(二)刑事拘留适用异化的路径解决

应对当下刑事拘留适用的异化现状,总体思路是从立法论与解释论两个向度回归其功能定位与适用场域,凸显紧急性与强制到案性质。具体路径上,可从以下三个方面予以矫正。

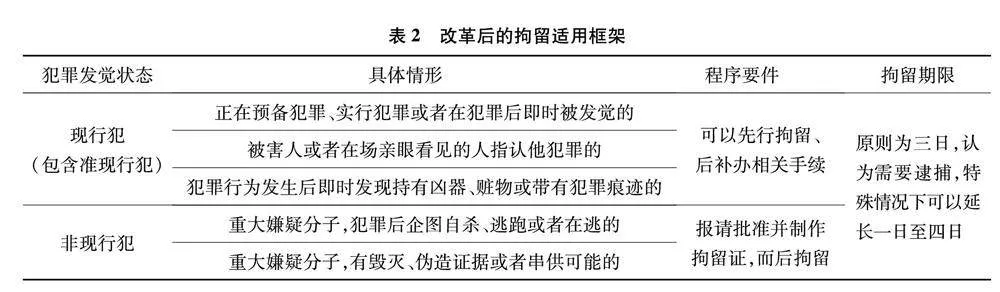

1.改革拘留适用条件与期限规定

反思《刑事诉讼法》第82条规定之拘留情形,之所以其中部分与紧急情况呈现弱关联性,原因在于规制逻辑混乱,未持守现行犯与非现行犯之二分。有学者指出以现行犯的观念观察,该条中规定的某几种情形就是现行犯的具体表现形式,在条文主干中强调现行犯纯属同义反复,③【③参见吴宏耀:《现行犯视角下的拘留扭送制度》,《中国刑事法杂志》2016年第1期,第51-52页。】该观点可资赞同。由此,第一,可以删去主干中“现行犯或者重大嫌疑分子”之限定,将其融入具体情形中,并将第三项修改为“犯罪行为发生后即时发现持有凶器、赃物或带有犯罪痕迹的”,通过附加时间限制使其更接近准现行犯之本质;第二,在第四、第五项前附加重大嫌疑分子之条件,倘若是现行犯则无须企图自杀、伪造证据等也可拘留;第三,删去第六、第七项之规定,原因在于该两类重大嫌疑分子与对犯罪控制、诉讼保障造成紧急危险没有直接关联,仍需落脚于判断是否企图自杀、逃跑、毁灭、伪造证据等。通过严守改革后之拘留情形,也可将拘留与逮捕解绑,避免前者沦为刑事程序之必经强制措施。

在拘留证的签发方面,对现行犯之拘留要求层层报批无疑有贻误时机之嫌,因而可以无证拘留、拘留后立即补办手续,即可以将公安机关《规定》第125条第2款之紧急情况解释为现行犯场合;对于后两种情况,则要求报请批准、签发拘留证,一定程度上遏制恣意拘留。

在拘留期限方面,一方面对流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑分子之拘留情形理应删去;另一方面,长达三十日之拘留很难否认其羁押属性,因而延长至三十日之期限规定不应保留。考虑到实践中初查犯罪事实、准备报捕材料确有可能延期之需要,特殊情况延长期限之规定可以保留,但需注意,《刑事诉讼法》第91条第1款规定:“……在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。”即该种延长应当是以认为需要逮捕为前提的,倘若在原则期限内认为无须逮捕,应当立即释放或转化为其他候审措施。

2.推进非羁押性强制措施之适用

若要剥离拘留羁押候审之属性,从另一向度上应该充分运用非羁押性强制措施。以取保候审为例,此前适用率一直处于低位徘徊,如J省W市检察院2014年1月1日至2015年7月25日总计取保候审直诉案件为383件,其中公安机关取保直诉比例为30.89%,检察机关自侦部门取保直诉比例仅为17.65%。①【①参见孙长永、闫召华:《新刑事诉讼法实施情况调研报告(2015)》,载孙长永主编:《刑事司法论丛》(第3卷),中国检察出版社2015年版,第470页。】大量样本的数据分析亦显示,2013—2017年取保候审率虽呈现上升趋势,但仍然未能突破50%。②【②参见王禄生:《论刑事诉讼的象征性立法及其后果——基于303万判决书大数据的自然语义挖掘》,《清华法学》2018年第6期,第128页。】之所以如此,主要在于“流动人口脱保”,即先前针对外籍人口、流动人口由于监管能力不足,取保候审不具有可行性,不能防止社会危险性。但这一问题随着“非羁码”“电子手环”等先进监管方式的出现或已不复存在。以浙江省杭州市为例,2020年7月至2021年2月共运用非羁码监控10 565人,以量化考核方式实现有效管控,平均一名执行民警可管控5.86人;西湖区人民检察院受理报捕案件245件,322人中因数字监控而采取非羁押性强制措施人数128人,不批捕率达39.75%。③【③参见谢添、李洋:《刑事诉讼非羁押人员数字监控的实践与探索——以浙江省杭州市西湖区“非羁码”使用为视角》,《中国检察官》2021年第7期,第34-35页。】

3.完善非法拘留程序制裁机制

除通过改革适用情形、期限规定对拘留适用进行事前控制外,亦须完善程序制裁机制对被追诉人进行事后救济。现行《刑事诉讼法》规定的程序制裁条款数量殊少,对程序性违法行为威慑、制裁效果缺位。就非法拘留而言,程序制裁主要集中在该行为所取得的证据排除方面。《刑事诉讼法》第56条第1款规定:“采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述,应当予以排除……”由此,若欲以该款为请求权基础排除非法拘留讯问所得之被告人供述,须证明其为与“刑讯逼供”相并列的非法方法。

有论者指出,在诸多取证行为法律规范中,唯有以保障公民基本权为目的之规范才具有作为非法证据排除之请求权基础的资格,这符合“无救济则无权利”之法谚精神,且仅当正当程序以权利保障为导向时才具有独立价值,①【①参见孙远:《非法证据排除的裁判方法》,《当代法学》2021年第5期,第61-62页。】该观点可资赞同。由是,违反法定紧急情形适用拘留与超期拘留因违法剥夺公民之人身自由、侵犯《宪法》第37条所规定的“不受违法拘禁之权利”,其间取得之言词证据自当排除;至于拘留后未通知被拘留人家属、拘留讯问期间未同步录音录像等,难谓侵犯被追诉人基本权利,并不需要动用非法证据排除,以国家赔偿、个人追责等方式进行实体制裁或许已足。此外在非法拘留证据排除过程中,应当严守《刑事诉讼法》第59条有关举证责任分配之规定,由控方对拘留合法性加以证明。

Non-urgent Awaiting Trial of Criminal Detention and Its Correction

GUO Shuo

(Procedural Law Research Institute,China University of Political Science and Law,Beijing 100088,China)

Abstract:Most of the current evaluation systems for custody governance have not been incorporated into the application of criminal detention.In order to substantially promote the criminal justice policy of “less arrest and cautious prosecution and custody”,it is necessary to reflect on this.At the level of functional positioning,major countries under the rule of law outside the region strictly implement the dual separation of “compulsory attendance” and “detention pending trial” in the system of coercive measures.Taking this as a yardstick,China’s criminal detention presents a dual positioning of confusion between the two,which should be clarified and should be avoided from alienating detention as a conventional pre-emptive measure for arrest.At the field of application level,in the case of vague legislative provisions,it is necessary to combine longitudinal historical interpretations with horizontal comparative studies,and use the principle of proportionality to define “emergency situations” as the limiting conditions for the application of detention.Based on the above level,it can be found that the application of criminal detention in China presents the characteristics of “non urgent awaiting trial”,specifically manifested in high detention rates,prolonged detention,and the prevalence of the system of the direct prosecution during criminal detention.Therefore,it is necessary to reform the applicable conditions and duration of detention,promote the application of non-custodial coercive measures,and improve the sanction mechanism for illegal detention procedures in order to correct the alienation tendency of criminal detention application.

Key words:criminal custody;compulsory attendance;detention pending trial;emergency circumstances;non-urgent awaiting trial