人工智能技术应用与劳动就业质量

摘要:前沿文献关注人工智能技术应用的就业更替效应,却普遍忽视人工智能技术会如何影响就业质量,尤其缺乏从微观个体视角探讨就业稳定性问题及其背后成因。基于此,研究运用中国劳动力动态调查微观数据库,在多维度量化就业质量的基础上,检验人工智能技术对劳动力就业质量的可能性影响,以及不同技能水平与不同家庭收入约束条件在背后所扮演的角色。结果表明:人工智能技术会显著降低劳动力的就业质量,稳健性检验和处理内生性问题后结论仍然成立。同时,人工智能技术会通过劳动力职业更替与优化产业结构方式,降低劳动力的就业质量,而低技能水平和家庭收入劳动力的就业更易受到冲击。

关键词:人工智能技术;就业质量;就业稳定性;职业更替

作者简介:赵贺,华东师范大学经济与管理学部博士研究生,主要从事人工智能与技术进步研究;王林辉,华东师范大学经济与管理学部教授、博士生导师,主要从事技术进步与产业经济研究。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“人工智能技术与更充分更高质量就业问题研究”(项目编号:20ZDA069)的阶段性成果。

中图分类号:F124.3 文献标识码:A 文章编号:1001-4403(2023)03-0116-13

DOI:10.19563/j.cnki.sdzs.2023.03.012

一、引言

人工智能作为新一轮科技和产业革命的引领性技术,近年来创新成果不断突破,2022年11月大语言模型ChatGPT惊艳问世,人工智能应用场景与渗透领域持续拓展,将大幅临近人工智能技术奇点。世界各国制定人工智能战略力求占据技术制高点。根据世界机器人联合会统计,中国工业机器人存量已于2016年超越美德等发达国家,中国政府相继制定了一系列助推人工智能发展政策,2015年推出《中国制造2025》战略、2017年发布《新一代人工智能发展规划》《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。党的二十大报告指出,推动战略性新兴产业融合集群发展,构建人工智能等一批新的增长引擎,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合。

人工智能技术在融入社会生产和重塑生产方式的同时,也会对劳动力就业产生巨大冲击。人工智能技术有别于自动化和传统技术,能够赋予机器设备“类人脑”能力,既能替代搬运、包装等繁重重复性的程式化任务,也能替代自动驾驶、翻译等非程式化的复杂性工作。在人工智能技术替代劳动的同时,也会催生新兴岗位吸纳劳动力就业。由于我国拥有巨大的人口基数,大部分劳动力的正规就业比例较低,大量从事技术门槛低且简单任务的工作,人工智能技术冲击将会引发更频繁的工作转换。然而,关于人工智能技术究竟会对劳动力的就业质量产生何种影响,学术界尚未有明确定论。面对人工智能技术可能引发的冲击,在老龄化趋势愈加严峻的时期,深入探讨人工智能技术对就业质量的影响极具现实意义。

主流研究通常运用就业稳定性来判定就业质量的高低,即当劳动力技能水平与岗位技能要求及工资待遇相匹配时,劳资双方愿意维持当前的雇佣状态,则就业具有稳定性,即劳动力就业质量高。反之,则就业不稳定,劳动力就业质量低。①①Pissarides C A.Equilibrium Unemployment Theory.MIT Press,2000;Mortensen D T.Markets with search friction and the DMP Model.American Economic Review,2011,101,pp.1073-1091.然而,现有研究并未量化评价人工智能技术会如何影响劳动力的就业质量?什么性质的劳动力或在何种约束条件下就业更易受到冲击?基于此,本文使用中国劳动力动态调查(CLDS)数据,定量剖析人工智能技术对劳动力就业质量的影响及其作用机制,进一步挖掘人工智能技术对拥有不同个体特征和家庭背景劳动力就业质量的差异化影响。本文的边际贡献主要有二:一是不同于以往研究集中于人工智能技术的劳动就业更替效应问题,创新性地从就业质量视角切入,考察人工智能技术在影响劳动力就业过程中就业质量发生何种变化。二是基于CLDS数据,分别从劳动合同期限、工作持续时间和工作转换频率三个维度入手,更全面地从微观视角考察个体特征和家庭背景在人工智能技术冲击背后扮演的角色。

二、文献综述与研究假说

影响就业质量的因素众多,诸多类型的经济冲击均可能造成就业波动,其中技术进步作为经济增长核心动力具有关键性作用。技术进步与就业质量的探讨由来已久,诸多文献从理论和实证上提供了相关证据。人工智能等新兴技术对劳动力市场的冲击,一方面表现为替代原本由劳动执行的传统生产任务,并直接替代相应的就业岗位②②王林辉、胡晟明、董直庆:《人工智能技术、任务属性与职业可替代风险:来自微观层面的经验证据》,《管理世界》2022年第7期,第60-79页;Michelacci C,Lopez-Salido D.Technology shocks and job flows.Review of Economic Studies,2007,74(4),pp.1195-1227;Christian L V.Labor market polarization,the decline of routine work,and technological change:a quantitative analysis.Journal of Monetary Economics,2020,110,pp.62-80;Aghion P,Jones B F,Jones C I.Artificial intelligence and economic growth.NBER Working Paper,2017.,劳动力被迫转业且在企业和区域间流转以搜寻新岗位③③孔高文、刘莎莎、孔东民:《机器人与就业——基于行业与地区异质性的探索性分析》,《中国工业经济》2020年第8期,第80-98页。。另一方面表现为以资本为载体的新兴技术应用改变企业原有的生产要素配置,降低劳动报酬④④翁杰、翁宇:《雇佣关系的演变和管理》,《商业研究》2006年第11期,第1-6页;王明亮:《技术进步与劳资关系优化研究》,《商业研究》2012年第9期,第21-25页;王永钦、董雯:《机器人的兴起如何影响中国劳动力市场——来自制造业上市公司的证据》,《经济研究》2020年第10期,第159-175页。,间接促使收入受到冲击的劳动力更换岗位。

人工智能作为通用目的性和平台型的前沿技术进步形态,在机器设备的运行过程中融合人的智力与思维模式,这种类人脑的新兴技术可能在更大程度上对就业质量造成冲击。就业质量提升的首要前提是先保证就业规模,二者相辅相成。然而,随着人工智能技术与国民经济各主要行业交叉融合,其蕴含的先进生产力对劳动力市场产生较大影响,如Acemoglu和Restrepo⑤⑤Acemoglu D,Restrepo P.Robots and jobs:evidence from US labor markets.Journal of Political Economy,2020,128(6),pp.2188-2244.使用IFR公布的各国行业层面机器人应用数据作为人工智能技术的代理变量,检验人工智能技术对劳动力市场的冲击,发现机器人应用降低总体就业规模,平均每千名工人增加一台机器人将会使总就业率降低0.2个百分点;当然,这并非全部事实,也有研究认为人工智能应用会促进就业规模提升,事实上人工智能对就业规模的影响本质是替代效应与创造效应的权衡结果⑥⑥李磊、王小霞、包群:《机器人的就业效应:机制与中国经验》,《管理世界》2021年第9期,第104-119页。。由此可知,人工智能技术的引入会对总体就业规模产生较大冲击,进而可能影响就业质量。

一般而言,劳动力签订劳动合同时长反映就业质量高低,若劳动力只能签订短期劳动合同,意味着劳动力需要更频繁地更换工作,出现就业不稳定即较低的就业质量。随着人工智能技术不断融入生产经营活动,更多岗位被人工智能替代,进而诱使企业会在某些岗位更倾向于签订短期合同。余玲铮等①①余玲铮、张沛康、魏下海:《机器人如何影响劳动力市场雇佣关系:“技术—技能”重塑机制的解释》,《学术研究》2021年第2期:第100-107、178页。利用IFR机器人数据和中国劳动力动态调查数据(CLDS)实证考察了工业机器人应用对劳动力市场雇佣关系的影响,结果发现机器人应用促使当地劳动力市场雇佣合同期限显著趋于短期化,劳动力传统特定技能优势被削弱,雇主倾向于与雇员签订短期合同,导致劳动力就业质量下降。同时,劳动力的工作转换频率高抑或工作持续时间短,即劳动力若在短期内频繁更换工作,将过多时间投入于工作搜寻上,也会降低劳动力的就业质量。Schmidpeter和Winter-Ebmer②②Schmidpeter B,Winter-Ebmer R.Automation,unemployment,and the role of labor market training.European Economic Review,2021,p.137.从个体层面考察了自动化风险对失业工人的再就业及未来劳动力市场职业生涯的影响,结果发现自动化风险会显著降低劳动力再就业的可能性,在缺乏积极劳动力市场政策下,工人可能会主动延长失业时间或选择离开劳动力市场,甚至那些重新找到工作的劳动力最终也可能会面临更糟糕的职业匹配和更不稳定的就业。Nakamura③③Nakamura H.Difficulties in finding middle-skilled jobs under increased automation.Macroeconomic Dynamics,2022,pp.1-23.通过构建两期OLG模型,分析自动化技术如何影响机器人与工作岗位不匹配概率,结果表明由于自动化技术,中等技能求职者和现有岗位不匹配程度最高,更难以寻找合适职位。结合以上分析,本文提出如下假说:

假说1:人工智能技术冲击会影响劳动力的就业质量,具体表现在缩短劳动合同期限、减少工作持续时间和提高工作转换频率等。

那么,人工智能技术会通过何种机制影响劳动力就业质量呢?一方面,人工智能技术作为第四次技术革命的战略性技术,在传统的自动化技术基础上引入类人脑智能化属性,相比较传统自动化技术,人工智能技术可以通过学习和自适应来应对不同的生产环境和生产需求,还能执行复杂的可编码或可重复的智能决策和生产任务,导致诸多岗位面临着被人工智能技术替代的风险。例如,Autor等④④Autor D H,Levy F,Murnane R J.The skill content of recent technological change:an empirical exploration.Quarterly Journal of Economics,2003,118(4),pp.1279-1333.将生产任务划分为常规操作型、常规认知型、非常规操作型和非常规认知型四种,结果发现计算机技术不仅会替代劳动完成诸如货物搬运和分类的常规操作型任务,也会替代部分常规认知型任务,如信息的记录与整理。进一步,以美国O*NET职业数据库信息为基础研究美国职业计算机化时发现,计算机技术的应用使得美国约47%的劳动力面临失业风险,其中常规型职业被替代的风险更高⑤⑤Frey C B,Osborne M A.The future of employment:how susceptible are jobs to computerisation?.Technological Forecasting amp; Social Change,2017,114,pp.254-280.。另一方面,人工智能技术应用会催生出大量与智能化技术相关的新兴岗位和业态,强化对技能劳动力的需求,引发就业转换。Acemoglu和Restrepo⑥⑥Acemoglu D,Restrepo P.The race between man and machine:implications of technology for growth,factor shares,and employment.American Economic Review,2018,108(6),pp.1488-1542.研究发现随着自动化技术发展衍生出的新兴岗位与技能劳动力更加匹配,进一步引发的劳动者职业更替效应致使劳动力就业质量下降。综上可知,人工智能技术相比于历次技术革命在劳动职业更替方面可能具有更强的冲击,进而影响就业质量。

人工智能技术与产业融合会改善生产流程并促进产业结构优化,可能改变不同行业或企业劳动就业状况。例如,Autor和Salomons⑦⑦Autor D H,Salomons A.Is automation labor-displacing?Productivity growth,employment,and the labor share.NBER Working Paper,2018.基于行业数据研究发现,自动化技术通过优化当前生产模式,对本行业劳动力产生替代作用,促使本行业劳动力流入相关行业并提升相关行业生产率水平,劳动力在行业内和行业间流动使得就业趋于不稳定,就业质量下降。郭凯明⑧⑧郭凯明:《人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动》,《管理世界》2019年第7期,第60-77页。建立多部门一般均衡模型,通过数值模拟方法研究发现,人工智能技术对产业结构的影响由制造业与服务业中人工智能应用程度的相对大小决定,若服务业的人工智能应用程度比制造业高,则人工智能技术推动产业结构向服务业转型。而地区产业结构的变化则会进一步重新配置不同行业中的劳动力资源,导致劳动力在不同行业间转换和职业转换频率增加①①Bárány Z L,Siegel C.Job polarization and structural change.American Economic Journal:Macroeconomics,2018,10(1),pp.57-89.。结合以上分析,本文提出:

假说2:人工智能技术存在职业更替和产业结构优化效应,引致劳动力面临更高的职业替代风险,影响劳动力就业质量。

三、计量模型构建、指标设计与数据来源说明

(一)计量模型构建

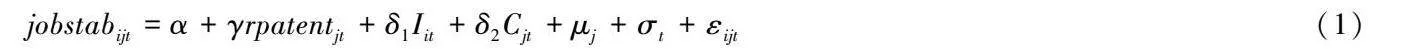

本文依据人工智能技术对劳动力就业质量影响的问题,建立如下模型:

其中, jobstabijt为第t年j地区i个体的就业质量,从三个维度刻画:(1)劳动合同期限的维度,运用0-1变量衡量,此时采用Porbit模型进行分析;(2)工作持续时间维度,采用目前或最近工作的持续时间测度,此时模型设定为固定效应回归模型;(3)工作转换频率维度,用自工作以来的工作经历次数表征,由于工作经历次数是计数变量,故此时采用负二项回归模型分析。rpatentjt是第t年j地区的人工智能技术水平,用人工智能专利数量来测度。Iit为个体层面控制变量,Cjt为城市层面控制变量。μj为城市固定效应,σt为时间固定效应,εijt为随机误差项。

(二)指标设计

1.核心变量指标设计

(1)就业质量

就业质量既可反映社会整体就业水平和就业机会的变化,也可用于反映个体劳动者就业状态的变化。微观劳动个体就业状态的累加就是社会整体就业水平的变化。因此,宏观衡量的就业质量和微观测度的就业质量是相辅相成的。从发展经济学视角看,社会发展与经济发展密切关联,因此就业质量会随着人工智能技术变革而发生动态变化。不足的是,已有文献多从宏观层面研究劳动力就业质量,从微观劳动个体角度进行的分析相对较少。经济学范畴下微观层面的就业质量强调劳动力技能水平与所处工作岗位的适配程度,且通常用就业稳定性来判定劳动力就业质量。②②Mortensen D T.Markets with search friction and the DMP Model.American Economic Review,2011,101,pp.1073-1091.较高的就业稳定性表示劳动力实现高质量就业,较低的就业稳定性则说明劳动力就业质量较低。邵敏和武鹏认为就业稳定性可用于说明劳动力就业质量的高低,即劳动力与工作岗位的匹配程度较高则表明当前雇佣状态可以持续,即为就业稳定,劳动力实现高质量就业。③③邵敏、武鹏:《出口贸易、人力资本与农民工的就业稳定性——兼议我国产业和贸易的升级》,《管理世界》2019年第3期,第99-113页。Olsthoorn指出就业稳定性强调就业的“安全性”,特别是就业状态的安全,即劳动合同是否签订。④④Olsthoorn M.Measuring precarious employment:a proposal for two indicators of precarious employment based on set-theory and tested with dutch labor market-data.Social Indicators Research,2014,119(1),pp.421-441.罗楚亮认为固定职工和签订长期劳动合同的职工为稳定就业者,其余为非稳定就业者。⑤⑤罗楚亮:《经济转型、非正规就业与城镇增长的穷人受益性》,《管理世界》2008年第10期:第21-29页。

根据经济学微观层面就业质量的内涵以及数据可得性,本文从三个维度衡量就业稳定性用以评判就业质量,具体测度方法如下。第一,从劳动合同期限的维度,参照魏下海等⑥⑥魏下海、董志强、金钊:《工会改善了企业雇佣期限结构吗?——来自全国民营企业抽样调查的经验证据》,《管理世界》2015年第5期,第52-62页。的思路,正规劳动合同的签订表明劳动力能够获取稳定收入及相关社会保障。依据对问卷中“您签订的是哪种类型的劳动合同”“这次合同,您与本单位/企业签订了几年”的回答,将签订永久或五年以上劳动合同的被雇佣劳动力划分为高质量就业者,赋值为“1”,其余赋值为“0”。第二,从工作持续时间的维度,参考张艳华和沈琴琴①①张艳华、沈琴琴:《农民工就业稳定性及其影响因素——基于4个城市调查基础上的实证研究》,《管理世界》2013年第3期,第176-177页。的衡量方式,根据问卷中“您目前或最近这份工作是什么时候开始的”和“您这份工作是哪一年结束的”两个问题,计算目前或最近一份工作的持续时间,取对数后作为就业质量变量的衡量指标。第三,从工作转换频率的维度,借鉴邵敏和武鹏②②邵敏、武鹏:《出口贸易、人力资本与农民工的就业稳定性——兼议我国产业和贸易的升级》,《管理世界》2019年第3期,第99-113页。的思路,依据“您自工作以来,一共有过几次工作经历”问题的回答来衡量就业质量。

(2)人工智能技术

本文基于Python网络爬虫技术,对中国专利数据库进行分类搜索,得到人工智能专利申请数量,并将其加总至城市层面,用来表征城市层面的人工智能技术水平。同时,本文运用人工智能企业数量作为人工智能技术的替换指标,人工智能企业数量是在“天眼查”数据库中采用关键词搜索方法对各城市人工智能企业进行筛选得到,用来作为衡量人工智能技术的替代变量。

2.控制变量指标设计

个体层面。年龄(age),由出生年份计算得到。婚姻状况(marry),将“初婚”“再婚”和“同居”赋值为“1”,将“未婚”“离异”和“丧偶”赋值为“0”。受教育程度(edu),根据受教育年限衡量,“未上过学”为0年、“小学/私塾”为6年,“初中”为9年,“普通高中/职业高中/技校/中专”为12年,“大专”为15年,“本科”为16年,“硕士”为19年,“博士”为23年。其中,对学历状态为“仍在读”个体的教育年限减去1年。户籍(cenreg),“非农户口”赋值为“1”,“农业户口”赋值为“0”。健康状况(healthy),“非常不健康”取值为“1”,“比较不健康”取值为“2”,“一般”取值为“3”,“健康”取值为4,“非常健康”取值为5。

城市层面。经济发展水平(pgdp),用人均地区生产总值来测度。工业企业规模(pent),用城市规模以上工业总产值与规模以上工业企业数的比值来衡量。职工工资水平(pwage),用职工平均工资水平来表征。科学技术水平(psci),用城市科学技术支出与年末总人口数的比值来衡量。

3.工具变量指标设计

人工智能技术应用对劳动力就业质量的影响可能存在内生性问题。一方面,就业质量较高的劳动力往往拥有不易被取代的较高职业能力,并且拥有较高职业能力的个体更符合人工智能发展对相应人才的需求,即就业质量较高的劳动力有利于城市人工智能的发展。另一方面,在所设模型中并不能完全排除同时影响人工智能技术和劳动力就业质量的遗漏变量,诸如劳动力个体素质、城市政策优势等难以观测和刻画的变量。因此,尝试运用工具变量法对人工智能技术与就业质量之间的关系进行内生性处理。选取两组工具变量如下:

(1)美国工业机器人渗透度(usaper)。在科技交流频繁的背景下,美国与中国间存在关于人工智能技术的相互沟通与学习,即美国与中国人工智能技术水平相关,满足工具变量相关性要求。但美国工业机器人渗透度是美国人工智能技术应用水平的衡量指标,只会影响中国人工智能技术应用水平,而不会对中国劳动力市场就业质量产生直接影响,即美国人工智能发展对中国劳动力就业质量产生影响主要通过作用于中国人工智能技术来实现,满足排他性要求。借鉴Acemoglu and Restrepo③③Acemoglu D,Restrepo P.Robots and jobs:evidence from US labor markets.Journal of Political Economy,2020,128(6),pp.2188-2244.的计算思路,按照如下公式进行测度:

其中,usaperit为美国机器人渗透度,robotjt为美国行业j的工业机器人安装量,Sij2009为行业j在地区i的就业人数与在全国的就业人数之比,labori2009为i地区的就业人数。此处按照Autor等①①Autor D H,Dorn D.The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market.American Economic Review,2013,103(5),pp.1553-1597.的处理方式,对就业人数采用滞后五年的数值来衡量。

(2)光缆密度(optcab)。本文参照孙早、候玉琳②②孙早、侯玉琳:《工业智能化与产业梯度转移:对“雁阵理论”的再检验》,《世界经济》2021年第7期:第29-54页。的方法,选取各地区每平方公里的光缆线路铺设长度即地区光缆密度作为工具变量。一是由于光缆密度反映城市新基础设施建设情况,而人工智能技术的应用依赖于新基础设施,因而各地区的光缆密度与人工智能技术存在相关性。二是地区光缆密度属于外生变量,是由地区地理条件和国家政策导向所决定的,地区光缆密度对劳动力就业质量产生影响主要是通过人工智能技术这一渠道,因此满足排他性要求。

(三)数据来源及说明

中山大学社会科学调查中心的“中国劳动力动态调查”(CLDS)以2012年为全国基线并进行两年一次的追踪调查,目前已有2012年、2014年、2016年和2018年4期数据,调查内容涵盖教育、工作、经济活动等诸多方面;调查样本覆盖中国29个省市(除港澳台、西藏、海南外),调查对象包括15~64岁的全部劳动力,调查数据结果具有全国代表性;采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法,抽样方法具有科学合理性。CLDS数据已广泛应用于经济学实证研究,既有文献结合研究主题将多种类型的宏观数据与CLDS微观调查数据相匹配,以考察宏观层面经济变量对微观劳动力个体的影响效应③③张莉、何晶、马润泓:《房价如何影响劳动力流动》,《经济研究》2017年第8期,第155-170页;魏下海、张沛康、杜宇洪:《机器人如何重塑城市劳动力市场:移民工作任务的视角》,《经济学动态》2020年第10期,第92-109页;李建奇:《数字化变革、非常规技能溢价与女性就业》,《财经研究》2022年第7期,第48-62页;陈贵富、韩静、韩恺明:《城市数字经济发展、技能偏向型技术进步与劳动力不充分就业》,《中国工业经济》2022第8期,第118-136页。。

本文使用了CLDS目前已公布的2012年、2014年、2016年和2018年共计4期数据,在搜集城市层面人工智能专利基础上,将城市层面的人工智能技术变量依照CLDS数据中个体所在城市信息相匹配,借以探究宏观人工智能技术冲击对劳动力就业质量的影响。具体进行以下处理:首先,依照微观数据库中的城市代码,将城市层面的解释变量及相关控制变量匹配至微观数库中;其次,筛选变量并剔除关键变量缺失的样本,将四年数据进行合并;最后,将尚未达到劳动年龄和超过退休年龄的样本剔除,保留女性16—55岁、男性16—60岁的样本,最终获得有效样本7 369份。同时,使用城市层面面板数据进行模型稳健性检验,城市层面就业质量数据,包括就业率、平均工资和劳动争议案件受理数,均来源于2010—2020年《中国劳动统计年鉴》。

人工智能专利数据是基于中国专利数据库,再将其归类至城市层面。人工智能企业数据来自于“天眼查”数据库,该数据库包含1.8亿家注册企业信息,采用分类查询关键词的方法搜索结果,整理得到城市层面的人工智能企业数量。城市特征数据包括GDP、规模以上工业总产值、规模以上工业企业数、职工平均工资和科学技术支出,数据来源于《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》和国家统计局网站。

四、实证检验结果与评价

(一)基准回归

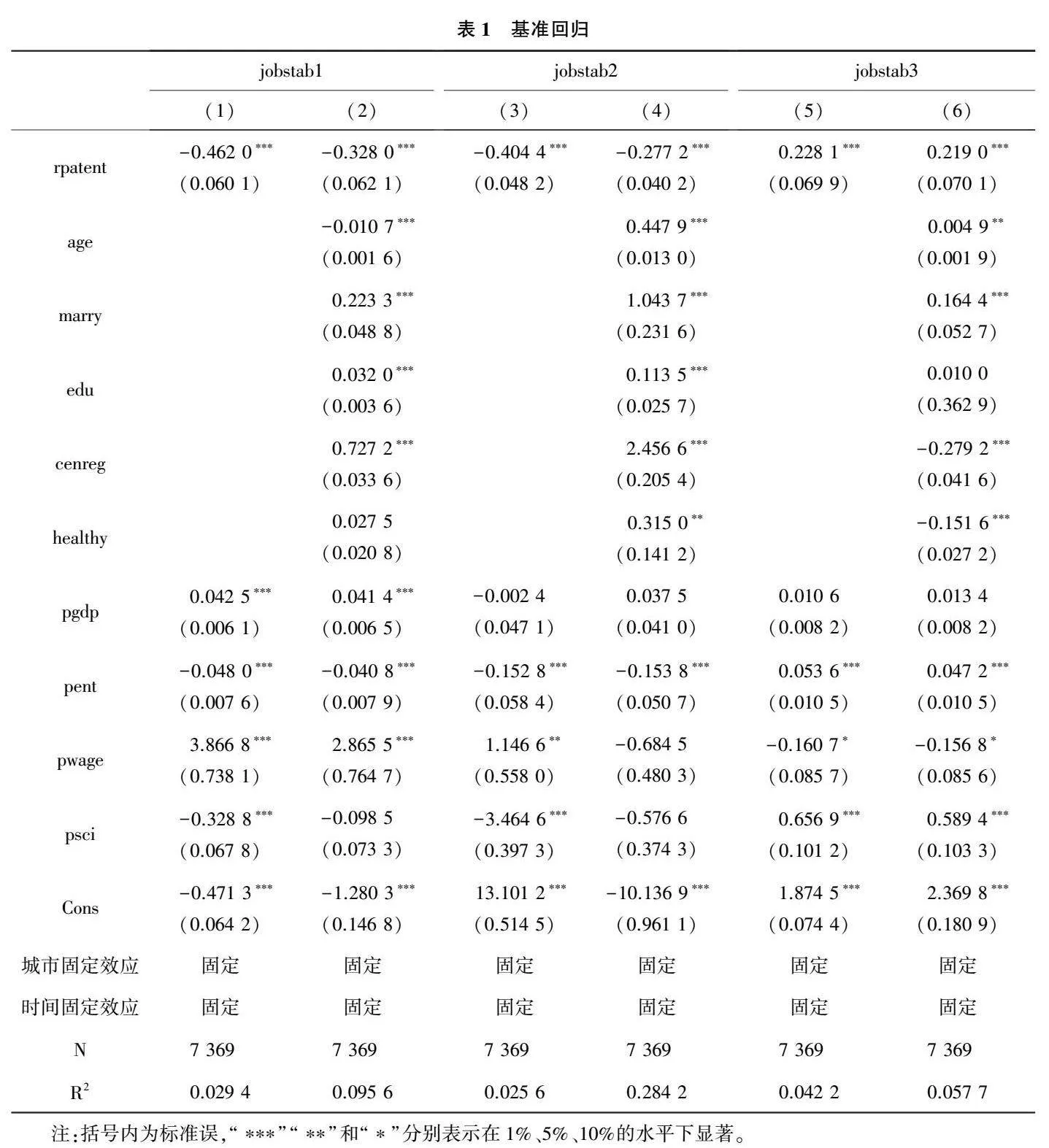

表1展示人工智能技术影响劳动力就业质量的基准回归结果,其中列(2)、列(4)和列(6)为加入个体层面控制变量的结果。列(1)和列(2)是从劳动合同期限的维度,采用0-1变量衡量就业质量。可知人工智能技术对劳动合同期限维度衡量的就业质量作用系数显著为负,即人工智能技术应用促使签订永久或五年以上合同的劳动力数量下降。列(3)和列(4)是从工作持续时间的维度,采用目前或最近一份工作持续时间的对数测度就业质量。发现人工智能应用对劳动力工作持续时间的影响显著为负,人工智能技术应用使得劳动力工作持续时间降低。列(5)和列(6)是从工作转换频率的维度,采用自工作以来的工作经历次数表征就业质量。表明人工智能技术对工作转换频率的回归系数显著为正,人工智能技术应用促使劳动力工作经历次数增加。整体来看,在就业稳定性的三个衡量维度下,无论是否加入个体层面控制变量,人工智能技术均在1%的水平上显著降低劳动力就业质量。

(二)稳健性检验

为检验基准回归中的结果是否稳健,本文从替换核心解释变量与被解释变量两个维度进行稳健性检验。

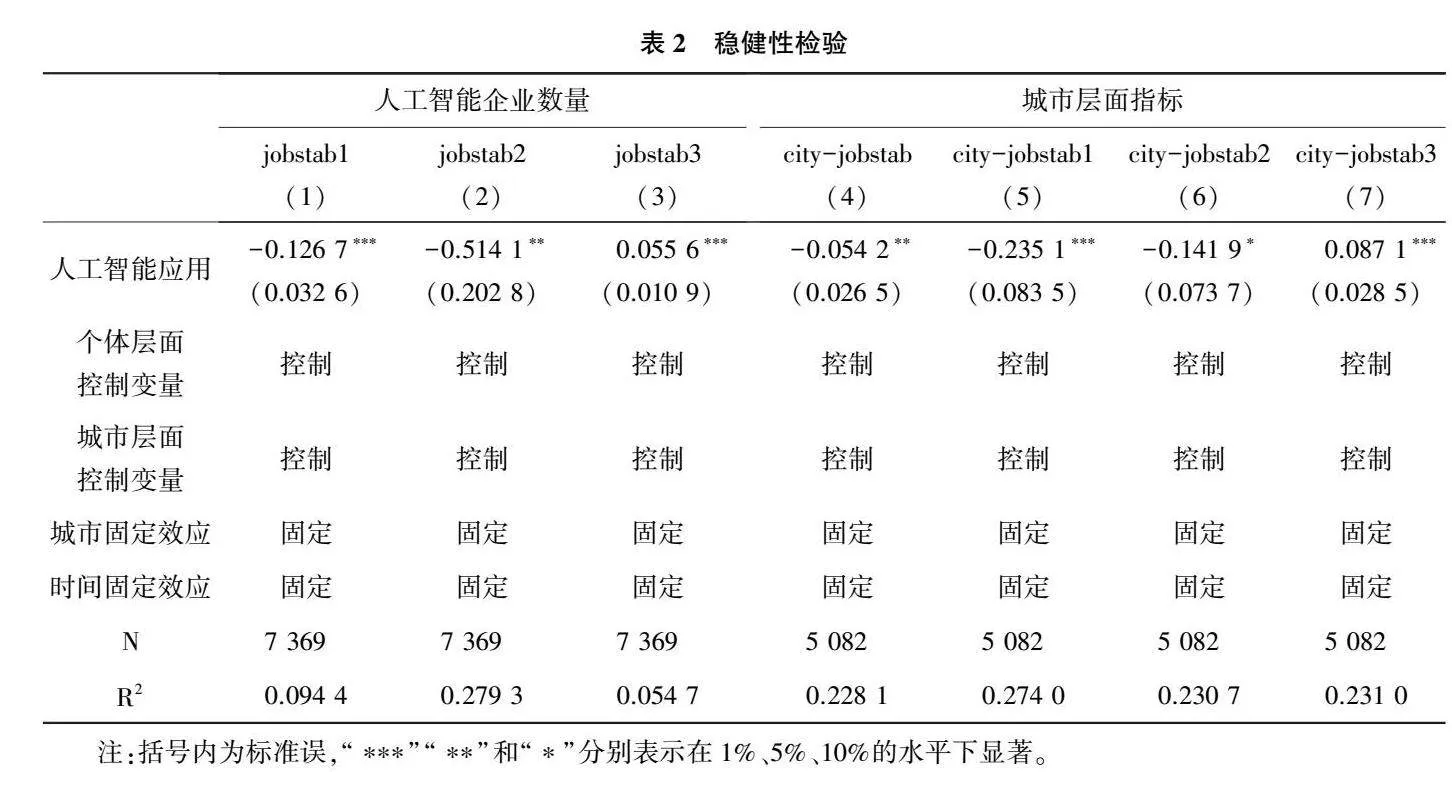

1.运用人工智能企业数衡量人工智能技术

表2的列(1)至列(3)为采用人工智能企业数作为人工智能技术的替代变量回归结果。列(1)、列(2)和列(3)分别为劳动合同期限、工作持续时间和工作转换频率三个维度测度就业稳定性的回归结果,可知人工智能应用使得签订永久或五年以上合同的劳动力数量减少、劳动力工作持续时间缩短、劳动力工作转换频率增加,即人工智能技术发展使得劳动力就业趋向不稳定,导致劳动力就业质量下降,与基准回归中的结果一致。

2.运用城市层面数据测度就业稳定性

参考戚聿东等①①戚聿东、刘翠花、丁述磊:《数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升》,《经济学动态》2020年第11期,第17-35页。综合指标刻画方法,本文从就业环境、劳动报酬和劳动保障三个维度,分别刻画2010—2020年城市层面的就业质量,其中就业环境(city-jobstab1)用城市就业率来衡量,劳动报酬(city-jobstab2)用城市平均工资来表征,劳动保障(city-jobstab3)用省份劳动争议案件受理数依照就业人数占比划分至城市层面来测度,采用主成分分析法合成城市层面就业质量的综合指标(city-jobstab)。

表2的列(4)至列(7)为运用城市层面数据衡量就业质量指标的稳健性回归结果,列(4)为就业质量综合指标的回归结果,可知人工智能技术在1%水平上使城市就业稳定性下降。列(5)是就业环境维度测度就业质量的结果,表明人工智能技术的作用系数在1%水平上显著为负,即人工智能应用使得城市总就业率有所下降。列(6)是劳动报酬维度衡量就业质量的结果,发现人工智能技术使得城市平均工资水平下降。列(7)是劳动保障维度表征就业质量的结果,表明伴随人工智能技术发展,劳动争议案件数量有所增加。总之,在就业质量综合指标以及三个子维度下,人工智能技术均显著降低劳动力就业质量。

(三)内生性处理

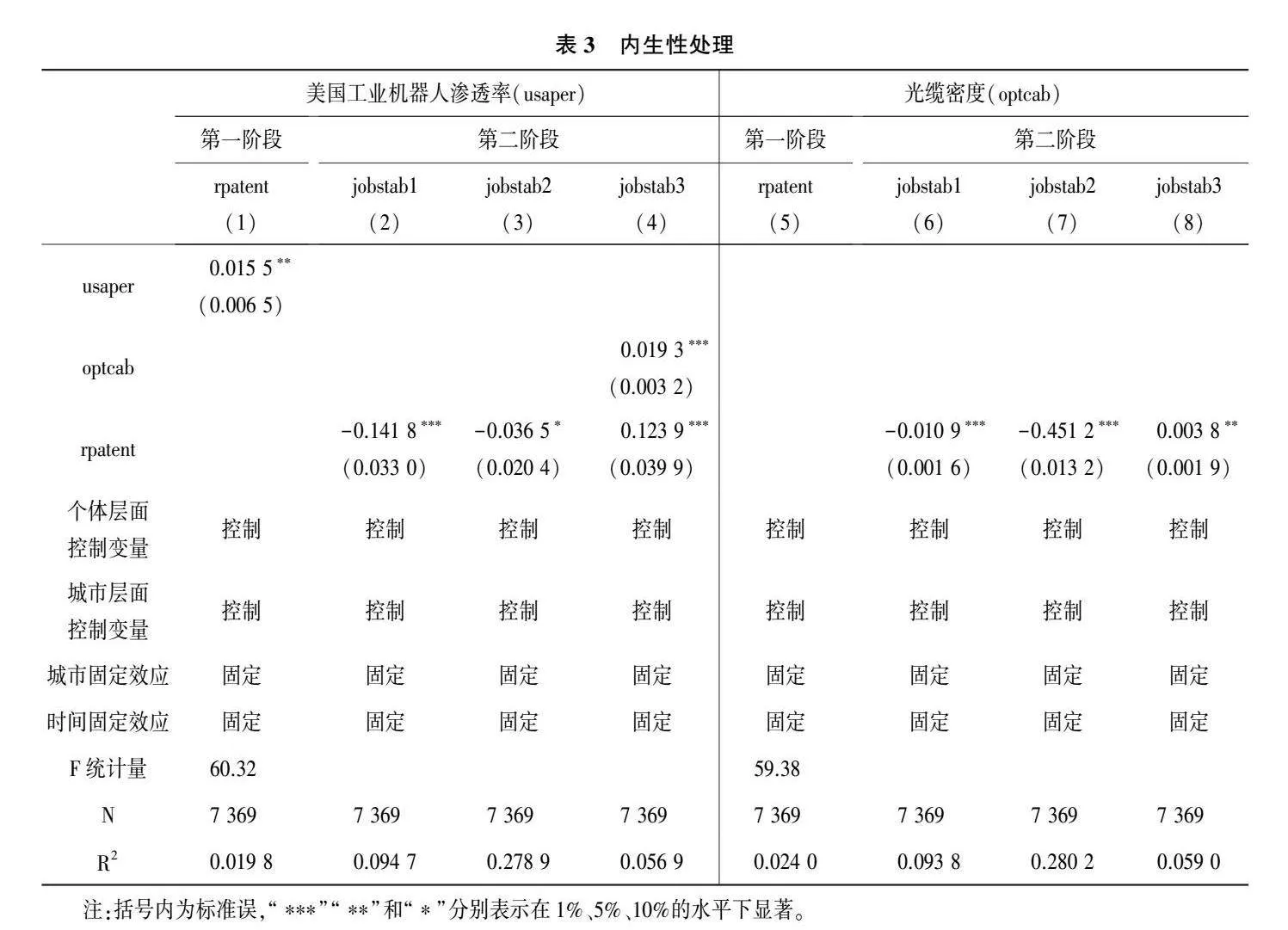

为解决人工智能技术影响劳动力就业质量可能存在的内生性问题,选取前文介绍的美国工业机器人渗透度(usaper)和光缆密度(optcab)作为工具变量,运用两阶段最小二乘法估计,回归结果如表3所示。列(1)至列(4)为运用美国工业机器人渗透度作工具变量的结果,列(5)至列(8)为运用光缆密度作工具变量的结果。其中列(1)和列(5)为第一阶段的回归结果,可知第一阶段回归系数均显著为正,表明选取美国工业机器人渗透度和光缆密度作为人工智能技术的工具变量符合工具变量相关性假设,由于工具变量第一阶段回归F统计量均大于其临界值,说明本文选取的两个工具变量不存在弱工具变量问题。列(2)-(4)和列(6)-(8)为第二阶段回归结果,发现无论以美国工业机器人渗透度还是光缆密度作为工具变量,人工智能技术对三个维度下就业质量变量的作用均显著,且回归系数的符号与基准回归一致,多种工具变量对多维度就业质量回归结果的一致性可较大程度佐证基准回归结论的可信性。

五、传导机制检验

前述分析已知,人工智能技术能够促进职业更替,还可以推动产业结构转型。本节采用中介效应模型,检验人工智能技术影响劳动力就业质量的职业更替和产业结构转型的传导机制。

(一)人工智能发展促进职业更替

国际标准职业分类法(ISCO)将个体所从事职业划分为四个层级,第一层级包含简单、常规和体力类的职业,第二层级包含基础信息的整理和转换以及机械设备的操作、维修和护理类职业,第三层级包括基于专业技能理论进行较复杂实践操作类职业,第四层级包括运用理论知识对复杂问题进行决策判断以及创新引导类职业,可知四个职业层级呈逐步技能化、复杂化的趋势。本文将CLDS数据的职业分类代码转换为ISCO职业编码,得到CLDS数据库中各职业所属的职业层级。依据个体从事职业所属的职业层级,将从事第一、二、三、四层级职业的个体分别赋值为“1”“2”“3”“4”,以此构成个体职业层级变量(workrep),用来检验职业更替机制。构建如下中介效应模型:

其中,(3)式检验人工智能技术对职业更替机制变量的作用,(4)式相较于(1)式加入了机制变量。

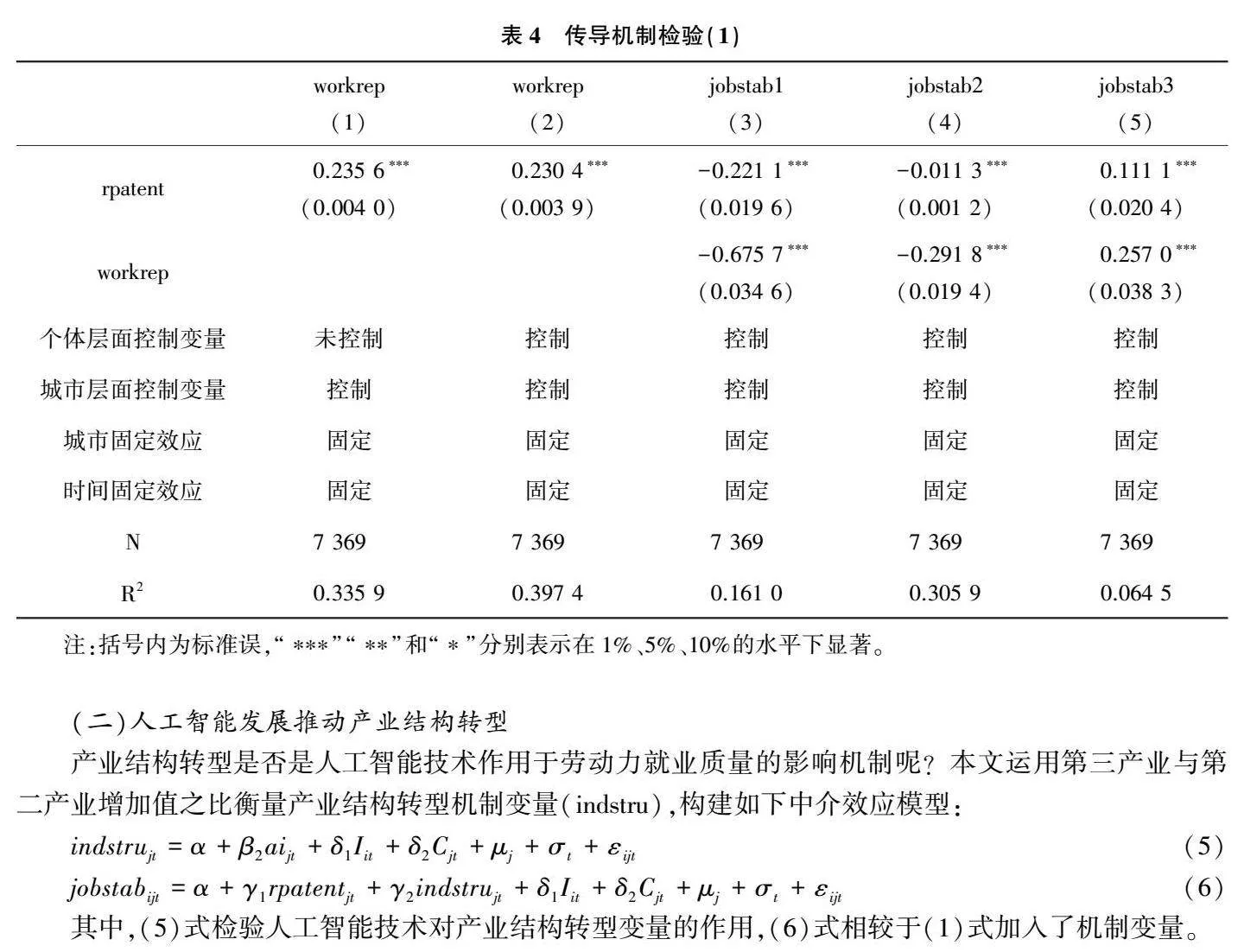

表4展示了职业更替机制的回归结果,第(1)和(2)列分别为(3)式在未加入和加入个体层面控制变量的结果,可知无论有无个体层面控制变量,人工智能技术对个体职业层级变量(workrep)的回归系数均显著为正,即人工智能发展促使技能化和复杂化职业岗位的劳动力需求增加,并替代掉常规和体力型职业岗位。(3)至(5)列分别为三种维度衡量就业质量下(4)式的回归结果,表明在模型中加入个体职业层级变量(workrep)后,个体职业层级对就业质量回归系数的正负符合预期,人工智能技术对三种维度下就业质量的回归系数均显著,且系数符号与基准回归(表1)一致,但系数绝对值减小,人工智能技术通过促进职业更替使得劳动力就业质量下降的机制得以检验。

(二)人工智能发展推动产业结构转型

产业结构转型是否是人工智能技术作用于劳动力就业质量的影响机制呢?本文运用第三产业与第二产业增加值之比衡量产业结构转型机制变量(indstru),构建如下中介效应模型:

其中,(5)式检验人工智能技术对产业结构转型变量的作用,(6)式相较于(1)式加入了机制变量。

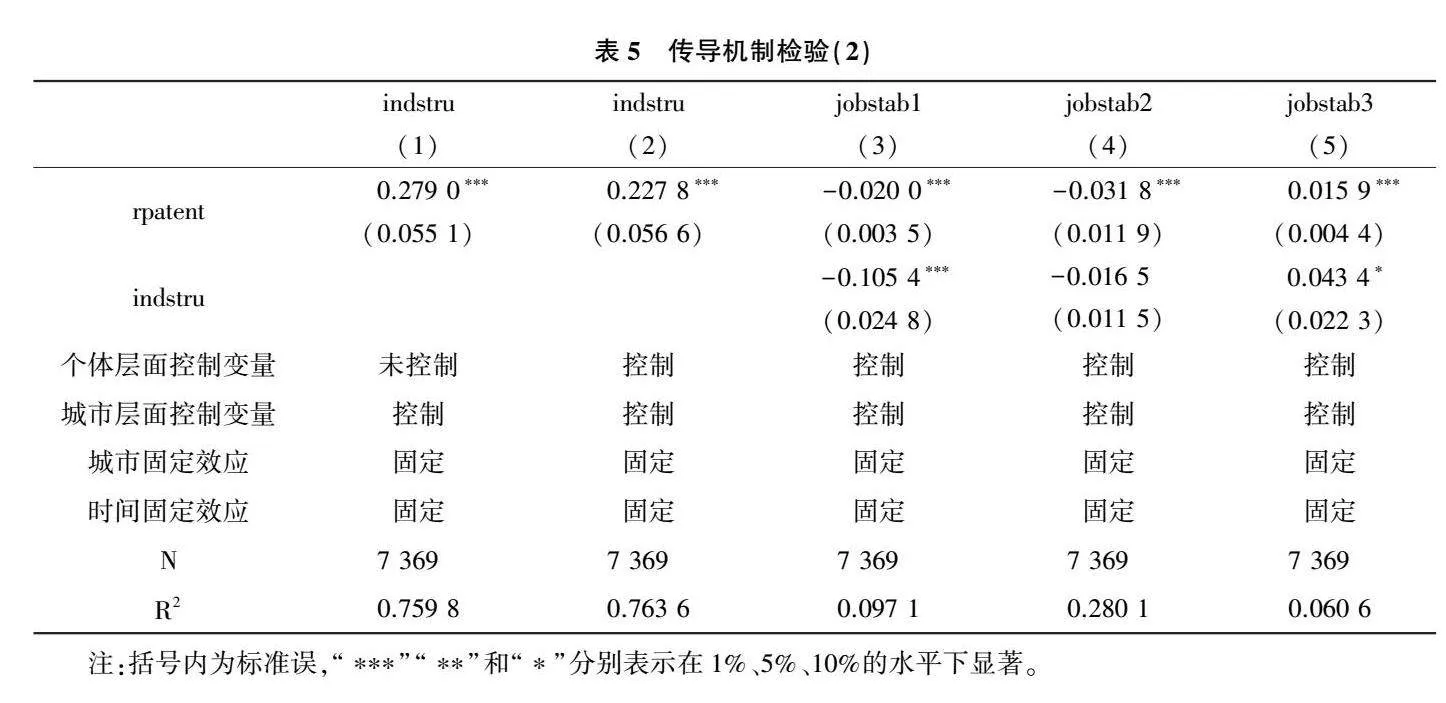

表5的第(1)和(2)列分别为有无个体层面控制变量下(5)式的回归结果,可知人工智能技术对产业结构转型变量(indstru)的系数显著为正,即人工智能技术发展促进产业结构转型。(3)至(5)列分别为三种维度衡量就业质量下(6)式的回归结果,加入产业结构转型变量后,产业结构转型机制变量对就业质量回归系数的正负符合预期,且相比基准回归(表1)中的结果,人工智能技术对三种维度刻画的就业质量回归系数的绝对值均有所减小,且符号未变,证明人工智能技术通过产业结构转型机制降低劳动力就业质量。

六、异质性分析

考虑到劳动力就业质量可能由于劳动力自身条件和家庭收入水平的不同而有所差异,进一步剖析人工智能技术对处于不同技能水平与家庭收入水平劳动力就业质量的差异化影响。

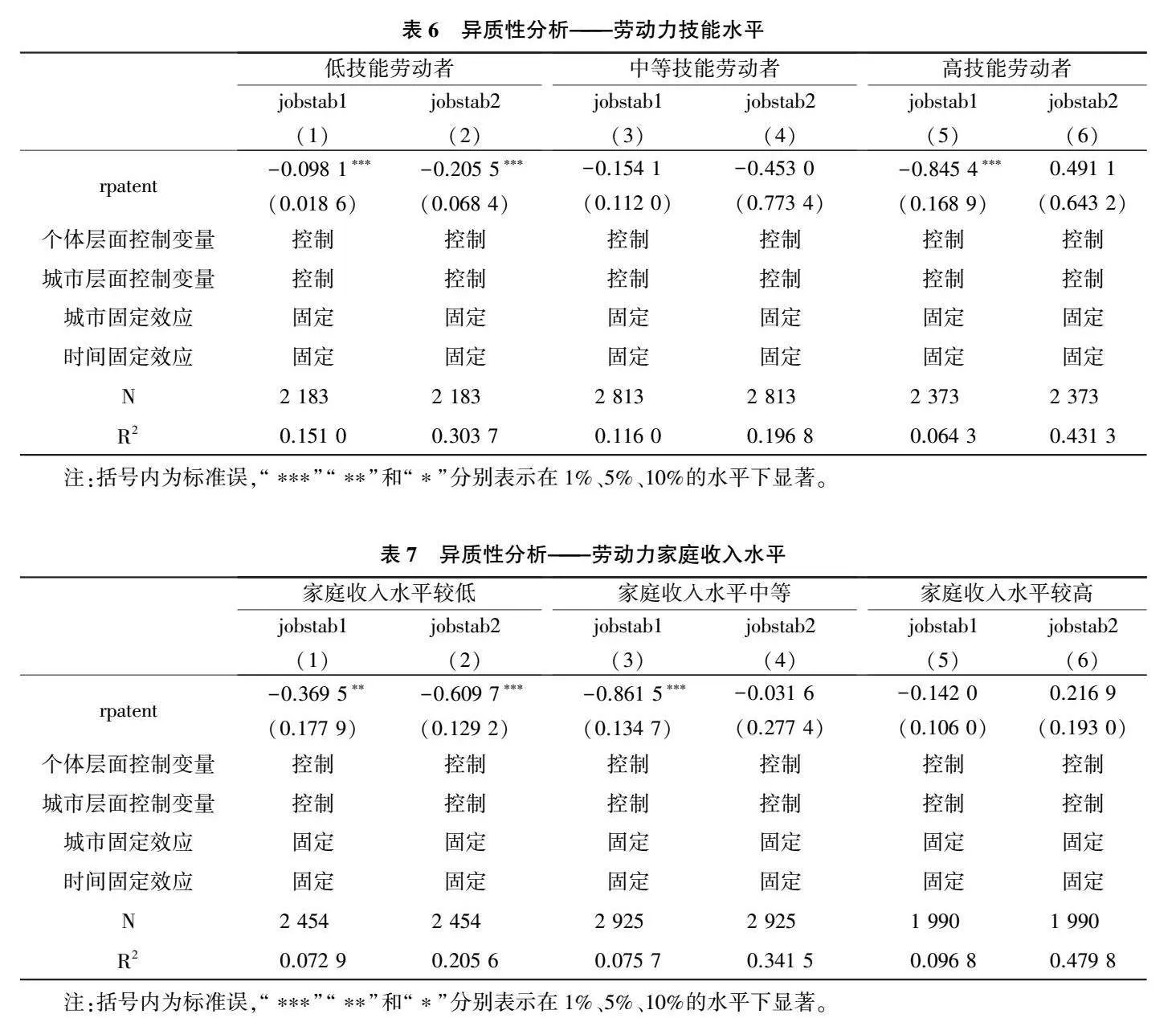

(一)劳动力技能水平

影响劳动力就业质量的直接因素即为劳动力职业技能水平,借鉴孙早和侯玉琳①①孙早、侯玉琳:《工业智能化如何重塑劳动力就业结构》,《中国工业经济》2019年第5期,第61-79页。的衡量方法,本文采用受教育年限测度劳动力技能水平,将受教育年限为9年及以下的个体划分为低技能劳动力,12年至14年为中等技能劳动力,14年以上为高技能劳动力。表6对比了三种技能劳动力下人工智能技术对劳动力就业质量的影响差异,此处选取劳动合同期限(jobstab1)和工作持续时间(jobstab2)维度衡量就业质量。可知人工智能技术应用使得低技能劳动力更多的签订短期劳动合同并降低其工作持续时间。可能由于低技能劳动力所从事职业易被人工智能技术所取代从而使低技能劳动力失业,被迫进行职业转换。而对于中等技能劳动力而言,人工智能技术对两种维度下的就业质量并没有显著影响。对于高技能劳动力而言,人工智能技术显著降低劳动合同期限维度下的就业质量,可解释为人工智能技术发展增大对高技能劳动力的需求,使高技能劳动力拥有跳槽岗位以获得更优职业待遇的选择权,从而更偏向于签订短期劳动合同,但人工智能技术对高技能劳动力工作持续时间维度就业质量的影响不显著。

(二)劳动力家庭收入水平

家庭是劳动力赖以生存的场所,家庭的经济状况与劳动力就业决策行为息息相关①①王春超:《中国农户收入增长与就业决策行为:一个动态解释——基于湖北农户跟踪调查的实证研究》,《统计研究》2008年第5期,第50-60页。。本文依照问卷中对“家庭全年总收入”的回答,将样本划分为家庭收入水平较低、中等和较高三大类,以检验人工智能技术影响劳动力就业质量的家庭收入水平异质性。

表7比较了人工智能技术在不同家庭收入水平下对就业质量的影响。对于家庭收入水平较低的群体,人工智能技术应用使得劳动力更多签订短期劳动合同并降低劳动力工作持续时间。对于家庭收入水平中等的群体,人工智能技术应用致使签订短期劳动合同的劳动力增加,但对劳动力工作持续时间并无影响。而对家庭收入水平较高的群体,人工智能技术对两种维度下劳动力就业质量的影响均不显著。原因可能是较高的家庭收入对劳动力人力资本投资给予一定程度的保障,较高人力资本的劳动力在面对人工智能技术冲击时不易被人工智能技术所取代,未对就业质量造成显著影响。

七、基本结论

本文研究人工智能技术应用对劳动力就业质量的影响,运用中国劳动力动态调查CLDS数据,采用劳动合同期限、工作持续时间和工作转换频率三个维度刻画劳动力就业稳定性,用以判定就业质量,实证检验人工智能技术应用对劳动力就业质量的影响,通过替换变量以及更换数据来源进行稳健性和内生性检验。进一步剖析人工智能技术作用于劳动力就业质量背后的传导机制,并从劳动力技能水平和家庭收入维度探讨人工智能技术对就业质量的异质性影响。结果发现:(1)人工智能技术应用显著降低劳动力就业质量,替换解释变量以及用城市层面数据测度后结论仍然稳健,且通过工具变量内生性检验。(2)人工智能技术会通过促进职业更替和产业结构转型方式,降低劳动力就业质量。(3)人工智能技术对就业质量的影响,依劳动力技能水平和家庭收入不同而表现出差异性,其中对技能水平较低和家庭收入水平较低的劳动力就业质量的冲击更大。

本文提出如下政策建议:(1)人工智能对劳动力的影响是一把双刃剑,既会替代劳动者执行繁重与重复的工作,将劳动者从危险或恶劣环境中解脱出来,提高劳动生产率。同时,人工智能也会对特定岗位劳动力形成替代,而影响劳动就业稳定性。因此,政府应当通过政策引导人工智能领域创新朝人机协作方向发展,同时也避免企业过度自动化而引发的就业波动。(2)人工智能技术驱动职业更替和产业结构变化引发结构性失业。因此,政府应为失业群体提供失业补助、就业指导与岗位推荐等,通过免费职业技能培训提升失业者再就业能力,弱化新兴技术冲击引致的劳动者失业和就业质量下降。(3)劳动者自身应加大人力资本投资和新技能学习,特别是对于易受人工智能冲击岗位的劳动者,应树立终身学习的理念,持续提高职业技能水平,拓展就业范围和提升职业转换能力,满足智能化生产环境对技能的要求,以应对智能化技术应用冲击。

[责任编辑:李思舒]