数字经济时代刑法规制网络犯罪的困境与出路

摘 要:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对完善数字经济的强调表明,数字经济在我国经济发展过程中地位日益凸显。数字经济与网络犯罪案件数量的同步式增长亦迫使刑法应正面应对数字经济带来的冲击。在技术侧面,数字经济表现为数字化技术集群所带来的生产要素数字化、生产方式智能化以及生产关系协同化;在制度侧面,数字经济表现为“数字平台—算法—数据”的三维稳定结构。数字经济的运作逻辑使得刑法的基本原则面临全面弱化的危机,这也直接导致了刑法对网络犯罪的规制在法益界定、出罪机制以及刑罚配置上存在规范供给无序且不足的情况。为应对这一局面,首先,应当站在刑法规范之合宪性的视角,紧扣数字经济的运作逻辑,在满足目的正当性的前提下,肯认刑法规范积极扩张的态势;其次,根据必要性的要求,应当以数据法益为核心,着眼于数据流转的全过程体系化地构建刑法规范集群;最后,根据狭义比例性的要求,应当重构责任主义,形塑刑法介入的边界。

关键词:数字经济;运作逻辑;比例原则;数据法益;合宪性

作者简介:姜涛,华东政法大学刑事法学院教授、博士生导师,南京师范大学中国法治现代化研究院研究员,主要从事刑法学研究;韩辰,南京师范大学法学院博士研究生,主要从事刑法学研究。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“数字经济的刑事安全风险防范体系建构研究”(项目编号:21amp;ZD209)的阶段性成果。

中图分类号:D924 文献标识码:A 文章编号:1001-4403(2023)01-0057-13

DOI:10.19563/j.cnki.sdzs.2023.01.006

自2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称“十四五”规划)要求加快发展数字经济,建立相关标准规范以来,我国数字经济规模迅速扩大。与此同时,我国网络犯罪案件的数量也在不断攀升,数字经济规模与网络犯罪案件数量的增长几乎是同步的,二者的高度相关性显而易见。因此,当务之急在于分析并澄清数字经济对我国现有刑法体系带来的影响,并以此为基础进一步探讨我国网络犯罪刑法规制的困境,进而提出完善方案,以期为数字经济的进一步发展提供更完善的刑法保护。

一、数字经济对我国刑法体系带来的挑战

从复杂经济学的视角来看,数字经济的本质是以新型技术为基本驱动的技术经济范式的转换,①(①参见杨青峰、李晓华:《数字经济的技术经济范式结构、制约因素及发展策略》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》2021年第1期,第128-129页。)这一转换过程具有严密的系统性,是技术系统、产业系统、制度系统的集体跃迁。①(①参见张露娜、胡贝贝、王胜光:《数字经济严谨机理及特征研究》,《科学学研究》2021年第3期,第407-408页。)转换过程的复杂性又因网络的外部性而被不断放大,其中产生的正负效果被辐射到社会发展的每一个领域之中,而刑法作为维系社会功能实现的子系统之一,②(②参见周维明:《系统论刑法学的基本命题》,《政法论坛》2021年第3期,第120-121页。)必然也会因此遭受冲击。

(一)数字经济的运作逻辑

在系统分析数字经济对刑法体系的冲击之前,有必要厘清其存在形式,即数字经济自身的运作逻辑。正如康德所言“思维无直观则空”,对事物的规范化把握离不开对事物本身的经验分析。③(③参见邓晓芒:《德国古典哲学讲演录》,湖南文艺出版社2017年版,第58-59页。)数字经济的运作逻辑不仅是数字经济发展过程中不变的基调,也是数字经济特征得以凸显的直接根源。

按照我国官方的定义,数字经济项下包含着三个基本要素,即数据资源、现代信息网络以及信息通信技术。从根源上看,三要素的出现离不开新型技术的飞跃式发展,以“5IABCDE”为代表的数字化技术群无疑是数字经济时代最典型的技术基础。④(④参见秦荣生、赖家材主编:《数字经济发展与安全》,人民出版社2021年版,第24-25页。)详言之,以物联网、人工智能、大数据、云计算以及边缘计算为核心的数字化技术集群不仅使数据的存储与生成更为高效、简便,还改变了信息传递的模式,精准实现了生产与消费的一体化。⑤(⑤参见谢福胜、吴越、王生升:《平台经济全球化的政治经济学分析》,《中国社会科学》2019年第12期,第62-81页。)

从马克思主义政治经济学的视角来看,数字化技术集群带来的改变与创新,源于技术对社会生产的改造。⑥(⑥以马克思主义政治经济学为视角研究数字经济的代表性成果,可参见裴长洪、倪江飞、李越:《数字经济的政治经济学分析》,《财贸经济》2018年第9期,第5-22页。)这一改造过程可化约为三个方面:生产要素数字化、生产关系协同化以及生产方式智能化。生产要素数字化是指传统社会中的生产要素,亦即劳动、资本、技术、土地通过数字化技术集群转变为数据形式存储于云端。经历了数字化后,由于数据的量化程度更高,可识别性更强,传统生产要素在自由市场中的配置效率将大幅提高。⑦(⑦这种提高表现为两个方面,资源搜索时间的缩短以及资源利用成本的降低。参见张鹏:《数字经济的本质及其发展逻辑》,《经济学家》2019年第2期,第27页。)另外,得益于摩尔定律以及安迪—比尔定律,数据存储及转化的能力将始终呈现指数级增长态势,生产要素的数字化程度也将逐步加深。同时,基于数字化技术对生产要素的优化与倍增功能,数据作为全新的生产要素将占据更多的优势地位。⑧(⑧参见戚聿东、肖旭:《数字经济概论》,中国人民大学出版社2022年版,第4页。)生产关系协同化是指由于数字化技术集群所带来的知识信息共享以及管理门槛下降,导致各生产主体之间的渠道信息差以及认知信息差逐渐缩短,这激励着生产主体构建临时合作团队利用资源共享机制完成生产目标。协同化的发展不但打破了传统社会专业分工下的信息壁垒,还将过去主流的层级式管理组织形式改造为扁平分层式的管理组织形式,⑨(⑨参见王开科、吴国兵、章贵军:《数字经济发展改善了生产效率吗?》,《经济学家》2020年第10期,第26页。)这为消除信息不对称、实现产业自治提供了更多可能。生产方式智能化是指在数字化技术集群的帮助下,数字经济时代的劳动摆脱了对传统生产工具(例如扁担、锄头以及大规模的机床生产线)的依赖,转而利用数字化工具实现数字产品的量产。智能化的特性促使社会个体逃离了“信息孤岛”的窠臼,在进一步加深人与人、人与物、物与物之间互联互通的同时,使得人工智能的自我学习与自动化生产紧密结合,极大提升了生产效率与生产质量。⑩(⑩参见杨佩卿:《数字经济的价值、发展重点及政策供给》,《西安交通大学学报(社会科学版)》2020年第2期,第60-61页。)此外,消费者与生产者之间也从过去的多节点链式距离,缩短为点与点的“对折”距离,在使交易成本大幅下降的同时,传统贸易模式下产能过剩的困局也能迎刃而解。

不过,以技术升维为核心视角不足以穷尽对经济制度发展脉络的解释,①(①关于技术决定论的自我批判视角可参见黄晓伟、张成岗:《技术决定论的现代性透视:源起、脉络及反思》,《自然辩证法研究》2018年第11期,第27-31页。)基于技术与制度之间的反身性关联,经济制度本身对技术发展也存在反作用。②(②从本源上看,社会再生产是制度不断产生的过程。参见卢现祥、朱巧玲主编:《新制度经济学》(第2版),北京大学出版社2012年版,第429页。)通过上文的分析不难发现,在数字化技术集群对社会生产的改造过程中,数据与算法在每一个环节都扮演着重要角色。作为数字经济核心生产要素的数据堪比数字化的“石油”,是各类社会生产要素的数字化表现形式。此外,数据展现出的可再生、无污染以及零边际成本的特性使其具备了传统生产要素无法替代的比较优势,可以说,数字经济市场竞争的基础就在于如何掌握更多的数据。③(③参见杨东、徐信予:《数字经济理论与治理》,中国社会科学出版社2021年版,第5-8页。)不过,仅仅掌握数据并不足够,因为数据本身并不会产生效益,其累计溢出效应需要依靠数据的运用过程,而算法则以筛入及产出新数据的方式,决定着数据配置流程。这种对数据匹配权力的创造与占有,使得算法成为了数字经济制度下的新规则,④(④参见董青岭、朱玥:《人工智能时代的算法正义与秩序构建》,《探索与争鸣》2021年第3期,第83页。)任何数据的流通都躲不开算法构建的分配机制。值得注意的是,仅有新型客体——数据以及新型权力——算法尚不足以构建数字经济制度,数字经济平台作为新型组织体是数字经济制度的主要博弈主体。如前所述,数字化技术集群促使生产关系的协同化不断加深,致使横向分层的管理组织形式涌现,其最典型的代表便是数字经济平台。以数据为对象,算法为手段,平台不仅仅实现了企业与市场功能的融合,还能够通过私权力实现对经营措施负外部性的有效调控,甚至利用支配地位控制数据资源的有效流通。因此,数字经济制度从整体上看是数据—算法—数字经济平台的三维稳定结构,这一结构展现了数字经济制度的循环运作过程:平台通过编写算法来筛选更多高价值数据,并利用数字化技术集群直接与潜在消费者对接,最终实现数据变现。而基于资本追求价值增值的物化本性,⑤(⑤参见刘顺:《资本逻辑与算法正义——对数字资本主义的批判和超越》,《经济学家》2021年第5期,第18页。)平台又会穷尽手段收集更多的数据,并致力于将更多社会资源数字化。这一循环过程的上升动力和基本落脚点在于促进数字化技术集群的进一步发展,以进一步延续规模报酬递增与操作成本递减。⑥(⑥参见卢现祥、朱巧玲主编:《新制度经济学》(第2版),北京大学出版社2012年版,第429页。)

总之,“经济从它的技术中浮现,不断从它的技术中创造自己,并且决定哪种新技术将会进入其中”⑦(⑦布莱恩·阿瑟:《技术的本质:技术是什么,它是如何进化的》,曹东溟、王健译,浙江人民出版社2018年版,第214页。)。数字化技术集群的涌现不仅改造了传统社会生产,还催生了数字经济制度的更新,而数字经济的三维结构又促使数字化技术集群不断扩充换代。

(二)数字经济对传统刑法的挑战

通过上文对数字经济运作逻辑的分析,至少可以将数字经济的固有属性总结为以下三个命题:

命题一:数据是数字经济时代的关键生产要素,没有数据的收集、筛选、运用,就没有数字经济的效益产出。

命题二:社会生产方式的变革实现了数据的基数扩张与高效流通,反映在交易层面则表现为交易的便捷与低成本所带来的交易频率提升,而制度对技术的反向促进决定了这一结果将被不断深化。

命题三:算法权力的涌现以及数字经济平台的功能整合都表征着数字经济制度的三维结构要求赋予数据运用效率更多的关注,只有提升循环效率才能提升数据变现频率,最终提高收益。

数字经济的三大固有属性无疑是传统经济模式不具备的,此外,鉴于数字化技术集群的发展带来的“绝对速度”,⑧(⑧参见安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社2011年版,第5页。)数字化社会与传统社会的断裂性将进一步加剧。刑法作为社会秩序的维系手段之一将在其中面临怎样的冲击?这一问题的澄清将更有利于把握助力数字经济发展的制度供给。当代刑法体系主要由两部分构成,即犯罪论与刑罚论,前者关涉犯罪类型共通的一般成立要件的体系化,以表明何者才是值得刑法处罚的行为;①(①参见大谷实:《刑法讲义总论》(第4版),成文堂2012年版,第80页。)后者则以刑罚制裁的法律效果的知识体系为主要内容。②(②参见山中敬一:《刑法总论》(第3版),成文堂2015年版,第123页。)对于犯罪论与刑罚论而言,刑法的基本原则贯穿始终,③(③这一贯穿过程的典型表现是刑法基本原则与犯罪论体系的一一对应,例如罪刑法定原则对应于构成要件该当性,法益保护原则对应于违法性,责任主义原则对应于有责性。参见克劳斯·罗克辛:《刑事政策与刑法体系》(第2版),蔡桂生译,中国人民大学出版社2011年版,第30-49页。)因此,数字经济对刑法造成的冲击可以藉由其固有属性对刑法基本原则的影响予以整体呈现。

1.罪刑法定原则的弱化

自从德国学者Schottlnder对罪刑法定原则的发展历史进行系统梳理之后,学界一般公认罪刑法定原则的起源最早可追溯至英国国王约翰于1215年签署的《大宪章》第39条。④(④参见大野真义:《罪刑法定主义》(第2版),世界思想社2014年版,第113页。)回顾罪刑法定原则的确立过程不难发现,罪刑法定原则的发展史也是对国家刑罚权的限制史,其底色在于以实定法的确定性塑造自由主义的价值观,⑤(⑤参见劳东燕:《罪刑法定本土化的法治叙事》,北京大学出版社2010年版,第135-136页。)并以刑罚之恶为逻辑基点贯彻审慎用刑的刑法治理理念。即使是作为刑法教义学“模范生”的德国,对罪刑法定主义的坚守,亦出现过不小的波动,⑥(⑥对于罪刑法定原则形式化或机械化的质疑从未停歇,相关成果可参见ローター·クーレン:《罪刑法定主义の理解における今日的修正》,高良幸哉译,《比较法杂志》2015年第4期,第83-103页;许逎曼:《无法律即无刑罚?法律发现在刑法中的法理论意涵以及宪法意涵》,徐育安译,载许玉秀、陈志辉合编:《不移不惑献身法与正义——许逎曼教授刑事法论文选辑》,新学林出版股份有限公司2006年版,第4-8页。)但是,罪刑法定原则传递的刑法谦抑性的价值理念,在各国的刑法体系中依然得到了继承并经久不衰。⑦(⑦值得注意的是,大陆法系与英美法系对罪刑法定原则的坚守是不一样的,有学者指出,英美法系对罪刑法定原则的坚守不仅仅囊括了司法,还包括对刑事立法的合宪性审查,这种对立法者的约束是大陆法系所不具备的。姜敏:《英美法系罪刑法定原则的维度和启示——兼与大陆法系罪刑法定原则比较》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2015年第3期,第135页。)不过,正如命题二所揭示,数字经济时代社会生产方式的变革使得数据流通及交易更加高效。据此,刑法所要面对并甄别的社会行为数量,也必然相较于传统社会上升不止一个量级,完全追求不变的实定法并不能有效保障数字经济的安全发展。例如,我国《刑法》第182条规定操纵证券、期货市场罪的第五种情形为“利用虚假或者不确定的重大信息,诱导投资者进行证券、期货交易的”,其中,在社会资源数字化不断加深的背景下,“不确定的重大信息”究竟指何种信息?对此,不管是《证券法》还是与本罪相关的司法解释,都没有给出更加明确的界定,这无疑会为司法机关僭越公民对信息的合理行使留下空间。此外,数据对社会各领域的高渗透性,也决定了数字经济时代下的犯罪行为只需要对法益造成微量的破坏,便可造成不可预估的后果。⑧(⑧参见江溯:《罪刑法定原则的现代挑战及其应对》,《政法论丛》2021年第3期,第104页。)就此而言,刑法谦抑理念所要求的消极立法观与消极司法观,首先便会被数字经济的高速洪流撕开防线。⑨(⑨参见孙国祥:《反思刑法谦抑主义》,《法商研究》2022年第1期,第88-92页。)

2.法益保护原则的混乱

虽然法益概念在创设之初并非是为了限制刑法的无序扩张,而是为了应对权利侵害无法穷尽对刑法中道德以及宗教犯罪的正当性证成,⑩(⑩参见冀洋:《法益保护原则:立法批判功能的证伪》,《政治与法律》2019年第10期,第108-109页;伊东研祐:《法益概念史研究》,秦一禾译,中国人民大学出版社2014年版,第38-39页。)但是,自从法益概念凭借宪法基础完成正当性论证的范式转换之后,B11(B11德国联邦宪法法院对刑法作为法益保护法的承认,可参见钟宏彬:《法益理论的宪法基础》,台湾元照出版社2012年版,第174-175页。)法益概念作为刑法规范解释的指引以及刑事立法的批判工具受到大多数学者的认可。B12(B12不过,法益概念是否拥有学界所期待的批判功能,我国学界对此颇有争议,代表性的作品可参见张明楷:《论实质的法益概念——对法益概念的立法批判机能的肯定》,《法学家》2021年第1期,第80-96页。)而以法益概念为基础构建的法益保护原则要求刑法不应当专注于保护国家本身或伦理规范,而应当保护个人的生命、身体、自由以及财产。①(①参见平野龙一:《现代刑法的机能》,载平野龙一著:《刑法的基础》,黎宏译,中国政法大学出版社2016年版,第79页。)据此,刑法规范应当剔除社会伦理机能,并实现对“没有被害者的犯罪”以及“自己是被害者的犯罪”的非犯罪化。②(②参见嘉门优:《法益论——刑法における意义と役割》,成文堂2019年版,第63-64页。)据此,刑法规范应能依据宪法从社会事实中精准地定位值得保护的法益,不过,数据是否应当被视为一种新型法益,并未得到我国刑法的及时回应,至今为止,直接对数据予以保护的罪名只有非法获取计算机信息系统数据罪,可以说,我国刑法并未真正重视命题一的要求。对数据法益的忽视,同时导致了我国刑法无力应对数字资产的权属问题。例如,由于我国一直以来拒绝承认私人货币的货币资产属性,因此,擅自发行数字货币的行为往往难以适用我国现有的货币犯罪罪名进行规制,③(③参见张启飞:《论数字货币犯罪的刑法规制》,《法治研究》2021年第6期,第63-64页。)倘若以非法经营罪或非吸等罪名认定之,又无法凸显数据法益的特殊性,从而导致刑法法益体系的混乱。另外,由生产方式智能化衍生出的人工智能作品,是否具有独创性并可归属于人工智能创作者,④(④参见叶良芳、李芳芳:《弱人工智能背景下侵犯著作权罪犯罪对象之扩张》,《学习与探索》2019年第5期,第56-57页。)则涉及人工智能生成物能否为侵害著作权罪的保护法益所涵摄,这也是刑法亟待回应的问题。

3.责任主义原则的模糊

责任主义的表述,最早出现于德国联邦法院在1952年3月18日的刑事判决中,亦即“刑罚以责任为前提是任何处罚都不能侵犯的原则”。而1958年德国《刑法总则(草案)》第2条则正式明确了责任主义原则,其内容为“无责任而作出行为者,不予处罚。刑罚不得超过责任的限度”。⑤(⑤参见アルトゥール·カウフマン:《责任原理——刑法的·法哲学的研究》,甲斐克则译,九州大学出版会2000年版,第1页。)据此,根据责任主义原则的要求,行为人被归责的前提在于行为人能够凭借自身的自由意思决定做出行为,缺乏意思决定的行为不可非难。⑥(⑥参见井田良:《讲义刑法学·总论》(第2版),有斐阁2018年版,第43-44页。有关自由意思决定与客观行动之间的传导机制的研究可参见许恒达:《法益保护与行为刑法》,元照图书出版公司2016年版,第61-70页。)但是,根据命题三,数字经济以横向分层的平台形式为主要组织形态,这也代表着数字经济时代的网络犯罪往往呈现组织扁平化、跨地域性的特征,这种特征对传统共犯认定以意思联络为核心的判断模式造成了冲击,⑦(⑦参见外木央晃:《共犯の基础理论》,成文堂2018年版,第6页。)即使犯罪形态呈现组织化,但是,数字化操纵背后的行为人之间往往并不相识,事前谋议的认定也极其困难。⑧(⑧参见姜涛:《构建数字经济安全刑事规范新形态》,《检察日报》2021年8月23日,第003版。)此外,由于数字经济的网络外部性,行为人的侵害行为往往会造成超出其主观明知限度的危害结果,最终造成意欲扇风却燃起山火的局面,对于这种后果,刑法能否以故意或过失理论涵摄之亦值得探讨。最后,随着人工智能在卷积神经网络(Convolutional Neural Network)、循环神经网络(Recurrent Neural Network)、生成性对抗网络(Generative Adversarial Network)等层面深度学习能力的显著提升⑨(⑨参见松尾丰:《人工知能开发の最前线》,《法律时报》2019年第4期,第9-12页。),如何界定人工智能的责任主体地位以分配刑事制裁风险的问题则进一步模糊了责任主义原则关于“人格意志自由”⑩(⑩这一预设要求刑法中的主体群像具备自我决定(Selbstbestimmung)、自我完成(Selbstvervolkommung)以及自我所有(Selbstbesitz)的特征。参见甲斐克则:《责任原理与过失犯论》,谢佳君译,中国政法大学出版社2016年版,第6-7页。)前提的拟制。

二、我国现行刑法规制网络犯罪的现状与缺陷

从知识体系的宏观视角来看,数字经济对刑法带来的冲击是广阔且深远的。但是,规范的分析并不能取代实然的存续,对于刑法而言,行为规范与裁判规范的双重身份要求其始终站在实定规范的立场上扮演道德判断的传教士。B11(B11参见斯蒂芬诺斯·毕贝斯:《刑事司法机器》,姜敏译,北京大学出版社2015年版,第55页。)因此,对应对策略的探索亦离不开对现行刑事立法的系统梳理。

(一)网络犯罪刑法规制的现状

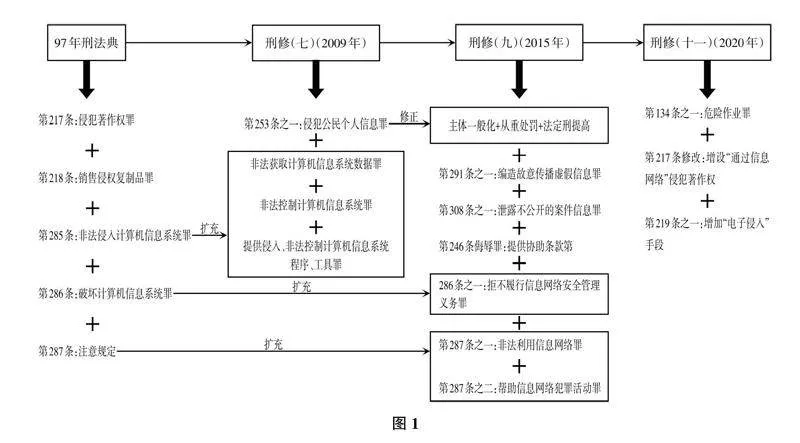

无论坚持法律效力来源于主权者权威的实证主义法学派,还是赞同法律效力源自于正义本身的自然法学派,都不会否认一个基本的前提,即立法活动需要以社会事实作为参照系,①(①对法律理性的强调绝不可以使法学家脱离社会生活现实。参见罗斯科·庞德:《普通法的精神》(中文修订版),唐前宏、高雪原、廖湘文译,夏登峻审校,法律出版社2010年版,第121页。)因为脱离现实的假想的立法并不能为社会的进步提供有效的规则供给,反而会腐蚀立法的科学性。②(②参见姜涛:《立法事实论:为刑事立法科学化探索未来》,《法制与社会发展》2018年第1期,第114-115页。)同样,目前我国网络犯罪的刑事立法并不是一蹴而就的,而是受社会事实变化影响的结果,是一个动态的过程,具体的立法变化可呈现为下图1:

如图1所示,1997年《刑法》仅创设了4个罪名规制网络犯罪,即第217条侵犯著作权罪、第218条销售侵权复制品罪、第285条非法侵入计算机信息系统罪、第286条破坏计算机信息系统罪,因为第217条的规范属性为注意条款,因此,第217条本质上并不能被包含在新设的规范群之内。另外,第217条与第218条与网络犯罪的关联在于,现实中相关犯罪的犯罪对象为计算机软件,③(③参见江溯主编:《中国网络犯罪综合报告》,北京大学出版社2021年版,第113页。)而软件作为当时的1990年《著作权法》认定的新兴著作权客体自然需要在财产权属上得到刑法的肯认。最后,1997年《刑法》中的第217条与第218条未在规范项下另作单位犯罪情形的规定,这凸显了最初对网络犯罪的立法规制仍然仅限于“物理”视角,且在此基础之上仍然采用传统社会中的个体化思维以衡量网络空间中的人际关系。

2009年颁行的《刑法修正案(七)》(以下简称《刑修七》)对第285条非法侵入计算机信息系统罪作了扩充与细分,将非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统、以及提供犯罪工具的行为独立设罪,一方面突破了1997年《刑法》第285条对计算机信息系统领域的特殊限制,拓宽了无法被“侵入”的语义射程所涵盖的行为类型;另一方面采用帮助行为正犯化的教义学思路进一步拓宽了以计算机信息系统作为行为对象的犯罪的打击面。相较于1997年《刑法》而言,《刑修七》不仅扩大了针对计算机信息系统犯罪的打击面,将数据本身予以单独保护,还在法律上首次肯定了公民个人信息作为公民人身权利的重要地位,这些都应合了网络犯罪复杂化、犯罪风险泛化的主要特征。

2015年《刑法修正案(九)》(以下简称《刑修九》)的颁行代表着我国针对网络犯罪的刑事立法在数量及严密程度上均达到巅峰。①(①参见储陈城:《以利益衡量作为网络领域刑事治理的原则》,《法学论坛》2021年第5期,第64页。)首先,《刑修九》取消了侵害公民个人信息罪中的主体限制,并增加了从重处罚情节,表明了立法者进一步深入保护公民个人信息的决心。另外,通过对第287条的扩充,帮助犯正犯化以及预备犯实质化的教义学扩罪路径得以被肯认。不仅如此,为应对数字经济时代下社会生产主体协同化、平台化的特征,《刑修九》为网络服务提供者添加了安全管理义务,在规范中明确了“经监管部门责令采取改正措施而拒不改正”的刑罚限制事由,显示了犯罪圈扩张过程中理性克制的一面。最后,为进一步规范网络空间中的信息传播,《刑修九》添设了第291条之一与第308条之一,前者旨在保护信息传播的真实性,后者旨在保护信息传播的保密性,而二者的共有逻辑基点在于肯认网络空间能被“公共秩序”语义射程所包含。值得注意的是,鉴于网络犯罪中证据收集的难度相较于传统犯罪有较大提升,《刑修九》为侮辱罪添加了公安机关提供协助收集证据的情形,为进一步实现网络犯罪领域实体法与程序法的有序衔接打下了基础。

2020年颁行的《刑法修正案(十一)》(以下简称《刑修十一》),相较于前两部修正案而言放缓了设立新罪的步伐,只是将网络化的新型犯罪手段写入罪状之中,例如第217条侵犯著作权罪明确了“通过信息网络”手段构成本罪的情形,第219条增加了“电子侵入”手段获取商业秘密的情形。此外,《刑修十一》新增的危险作业罪中的第一种行为类型特别强调了“篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的”也能够带来现实危险。这些都昭示着相较于关注新型法益,《刑修十一》更加关注传统生产方式数字化过程中产生的犯罪手段异化问题。

除了刑法的相关规范修立之外,亦不能忽视司法解释及相关规范性文件对刑事立法的补充作用②(②关于这种补充作用是“准立法”还是对概念与标准的细化与明确,我国学界尚存争议,但是,二者都不否定司法解释对于刑事立法的巨大影响。参见聂友伦:《论司法解释的立法性质》,《华东政法大学学报》2020年第3期,第141-142页。)。目前,我国涉网络犯罪司法解释及规范性文件共有14部,其中,司法解释有7部,其他规范性文件有7部。③(③有学者认为我国现有网络犯罪司法解释共有23部(参见林雨佳:《刑法司法解释应对新型科技犯罪的逻辑、立场与路径》,《东方法学》2022年第3期,第118页),但是,由于其并未指明是哪23部以及统计的标准为何,因此,本文采用最高人民检察院提供的汇总数据,数据来源参见《涉网络犯罪司法解释及规范性文件梳理》,《中国检察官》2021年第14期,第77页。)总体来看,涉网络犯罪司法解释的重心有三点:第一,为罪状中有情节要素的刑法规范提供判断的具体标准,具体来看,这一标准主要与损失额、所得额、次数等数量有关,积量构罪的特征较为明显。④(④参见皮勇:《论中国网络空间犯罪立法的本土化与国际化》,《比较法研究》2020年第1期,第146-148页。)值得注意的是,数量并非判断的唯一标准,例如,“两高”2017年11月22日《关于利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息牟利行为定罪量刑问题的批复》专门强调应当结合相关技术的特点综合判断社会危害性程度。第二,为罪状中的相关概念确定文义边界,并在此基础之上区分技术概念与法律概念。例如,“两高”2011年8月1日《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《系统安全案解释》)第10条指出,对于相关技术概念难以认定是否适用的,应当委托专业部门检验。第三,进一步巩固并完善帮助行为正犯化的立法思路。例如,“两高”2004年9月3日《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》第7条强调,在具有牟利目的并明知是淫秽网站的前提下,即使行为人只是提供资金或者相关结算服务,只要数量达到标准,即应以制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪追究其刑事责任。⑤(⑤关于帮助行为正犯化司法解释规定发展脉络的梳理,可参见孙道萃:《网络刑法学初论》,中国政法大学出版社2020年版,第291-292页。)

(二)刑法规制网络犯罪的不足

对网络犯罪而言,尽管我国已经初步形成刑法规范规制、司法解释填补、指导案例引领的“三位一体”格局,①(①参见宁利昂:《网络黑灰产业的刑法治理》,《青少年犯罪问题》2022年第2期,第57页。)但是,综合上文对立法规范与司法解释的梳理,我国网络犯罪的刑法规制依旧存在下列不足:

第一,法网扩张态势明显,但法益界定模糊。数字经济时代下,随着犯罪风险的加剧,犯罪圈的扩张是必然趋势。现有刑事立法完成了对原有罪名行为类型的扩充,数字经济时代下生产要素大量数字化的同时,侵害原生产要素的行为也必将逐步实现数字化。例如,为了更全面地打击针对计算机信息系统的犯罪,《刑修七》接连添设了三种新罪名,试图实现从行为预备到行为既遂的全过程、系统性的犯罪打击方案,以更周延地保护计算机信息系统数据。此外,网络犯罪刑事立法对片面共犯②(②对于网络犯罪中的帮助犯正犯化现象,亦有学者认为其属性是帮助犯的量刑规则而非正犯的独立认定。参见张明楷:《论帮助信息网络犯罪活动罪》,《政治与法律》2016年第2期,第3-5页;黎宏:《论“帮助信息网络犯罪活动罪”的性质及其适用》,《法律适用》2017年第21期,第35页。)、预备犯实质化的全面承认也佐证了这一点。

不过,如此积极扩张的立法态势,却建立在十分模糊的法益界定基础之上。例如,不管是非法侵入计算机信息系统,还是非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统,其直接的侵害对象都是计算机信息系统及其数据,如前所述,前者作为数字经济的基建设施为数字化技术集群功能的发挥提供了有力的硬件支持,后者作为数字经济持续发展的能源基础占据着关键生产要素的地位,因此,《刑法》第285条的保护法益,应当是计算机信息系统以及数据的安全性。但是,该罪却位于“扰乱公共秩序罪”的章节之下。根据“两高”2011年8月1日《系统安全案解释》第11条规定,“计算机信息系统”以及“计算机系统”指的是“具备自动处理数据功能的系统,包括计算机、网络设备、自动化控制设备等”,一种物理化的设备如何能够被抽象的“公共秩序”法益所包含,不免令人费解。此外,法益界定的模糊也影响到了对计算机信息系统保护的周延性。数字化技术集群使得行为人不用控制计算机信息系统便可以对数据储存与运输构成威胁,但是,非法侵入计算机信息系统罪只有在侵入特定领域的计算机信息系统时方才构罪,这无疑为黑客行为提供了“合法利用”的空间。

第二,实质入罪趋势强劲,但出罪机制阙如。犯罪圈的积极扩张姿态势必牵涉到对犯罪的认定,体现在网络犯罪的规制中则表现为实质入罪趋势的不断强化。首先,《刑修七》与《刑修九》添设了提供非法控制计算机系统程序、工具罪以及非法利用信息网络罪,③(③除此之外,亦有学者指出非法侵入计算机信息系统罪也是实质预备犯的立法例,因为“侵入”绝不是目的,不可能为了“侵入”而“侵入”,在此意义上侵入行为应与后续行为形成牵连关系。参见马荣春、宋相呈:《网络犯罪的类型描述、概念关系与立法完善》,《政法学刊》2022年第1期,第16页。)在传统刑法理论要求刑法以处罚预备犯为例外时逆“潮流”而行,使实质预备犯成为打击网络犯罪的常态化方案。④(④基于此,我国学者大多主张取消总则中的预备犯处罚一般化的规定,转向独立设置预备犯的立法模式。参见李梁:《预备犯立法模式之研究》,《法学》2016年第3期,第78-83页;梁根林:《预备犯普遍处罚原则的困境与突围——〈刑法〉第22条的解读与重构》,《中国法学》2011年第2期,第173-176页。)其次,实质入罪的趋势还表现为司法解释打破了相关概念语义射程边界。例如,根据“两高”2013年9月6日《关于办理利用信息网络犯实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第1条的规定,对事实属性具有明知且将信息在网络上大肆传播的行为即使本身并未对事实进行捏造,也属于“捏造事实”的范畴,这一概念扩张使“捏造”行为的文义边界难以明晰。最后,由于犯罪手段的脱域特征,网络犯罪中“明知”的证明难度极高,这也促使降低“明知”证明标准的相关规范的出台。⑤(⑤参见江溯主编:《网络刑法原理》,北京大学出版社2022年版,第72-73页。)例如,两高2019年10月21日《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《帮信罪解释》)第12条指出,在无法查证帮助对象是否达到犯罪程度时,只要数额总计达到标准或者造成特别严重后果,即可以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人刑事责任。本条的逻辑在于,当明知推定的前提事实无法确定时,可以以结果替换前提推定明知成立,并达到实质入罪的目的,这与理论界的扩罪提倡不谋而合。①(①参见李振林:《非法取得或利用人脸识别信息行为刑法规制论》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2022第1期,第72页。)

与实质入罪的强劲趋势形成鲜明对比的是出罪机制的缺乏。纵观前述规范,明确涉及出罪的规定有三条:(1)《刑法》第286之一“经监管部门责令采取改正措施而拒不改正”的刑罚限制事由;(2)“两高”2019年10月21日《帮信罪解释》第15条对《刑法》第13条但书适用的肯认;(3)“两高”2004年9月3日《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(一)》第9条对淫秽物品的排除性认定。不过,这些规定不仅极其碎片化,在具体适用时也缺乏明确的适用细则与体系定位,与其说是“规范”,更像是一种大而化之的“提示”。

第三,个罪刑期提升显著,但处置措施单一。从历次立法修正来看,唯一一次提升法定刑的情形是《刑法》第253条之一侵犯公民个人信息罪,《刑修九》不仅在本罪中增设了从重处罚的规定,而且提升了原有法定刑。除此之外,以新罪为视角,设置量刑梯度并设定3年以上最高法定刑的,仅有非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪、破坏计算机信息系统罪以及变造、故意传播虚假信息罪。此外,仅有拒不履行信息网络安全管理义务罪设置了有期徒刑、拘役、管制与罚金4种刑罚措施,其余罪名有的只单独涉及有期徒刑与拘役。

不过,在此基础上,立法机关并未给出为何同是轻罪范畴,却仅为拒不履行信息网络安全管理义务罪设置管制刑的理由。另外,由于数字经济时代下的帮助行为在共同犯罪中承担着不亚于正犯实行行为的实际作用,因此,对正犯化的帮助犯依然设置3年以下轻刑,是否能够与其不法程度相适应值得商榷。②(②与美国刑法规范相比,我国网络刑法的不管在刑期上还是刑种上都呈现出畸轻的状态。参见皮勇:《中美网络犯罪立法比较及给我国的借鉴》,《社会科学辑刊》2021年第5期,第125页。)最后,基于数字化技术集群对经济发展的影响较为凸显的特征,网络犯罪集中表现为对经济的破坏,而非如同传统自然犯侵害人身权利,因此,各类财产刑的运用十分重要,司法解释中多以违法所得数额作为情节认定标准,也印证了这一点。但是,非法侵入计算机信息系统罪却仅有有期徒刑与拘役的规定,并未设置任何财产刑,立法机关也并未对本罪不设置财产刑的特殊性做出解释,这不免令人困惑。

三、完善网络犯罪刑法规制的基本方案

对数字经济运作带来的罪刑法定原则弱化以及法益保护原则混乱把握不足,致使网络犯罪刑法规制急剧扩张,同时也促成了对法益的认知模糊。而责任主义原则的淡化,则表现为出罪机制的弥散化以及财产刑运用的阙如。在数字经济时代,数字刑事法治建设需要确立安全与发展的系统思维,③(③参见张勇、冯明昱:《数字生态下商用密码应用安全的法治保障》,《上海政法学院学报(法治论丛)》2022年第3期,第121页。)相应的完善方案必须以前述数字经济的基本运作逻辑对刑法体系造成的冲击为基点,追求刑法规制的体系化更新。

(一)刑法规范积极扩张具有正当性

无论是罪刑法定弱化还是法益界定的混乱,背后体现出的都是网络犯罪规制中刑法积极扩张的姿态。因此,首先应当分析的是数字经济时代下,为应对层出不穷的网络犯罪,刑法的积极扩张是否具有正当性?

面对数字经济时代下层出不穷的新型犯罪,刑法作为法律规范体系中的兜底环节理应做出应对。是故,不应将数字经济运作带来的罪刑法定原则弱化理解为绝对的负价值,而是应当站在合宪性的视角,并结合数字经济运作逻辑重新审视之。

首先,正如前所述,数字经济在中国社会主义市场经济结构中的分量不容小觑,我国《宪法》第11条与第14条有关鼓励非公有制经济及推广先进科学技术的规定表明,国家应当切实履行对数字经济的保护义务,这一义务反映到刑法中即直接表现为有关网络犯罪的刑事立法的急剧膨胀。虽然这一膨胀趋势遭到诸多学者质疑,但是,宪法中的比例原则并不仅仅表现为过剩禁止,也同时涵摄不足禁止的要求。①(①参见须藤阳子:《比例原则の现代的意义と机能》,法律文化社2010年版,第17-19页。)据此,当现有的刑法规制不足以保护数字经济的稳定发展时,设立新的刑法规范以应对新型网络犯罪是国家必须履行的保护义务,比如,合法获取个人信息后非法使用的行为,便亟待纳入现行刑法规制的范围。②(②参见刘宪权、宋子莹:《非法使用个人信息行为刑法规制论》,《青少年犯罪问题》2022年第4期,第64页。)

其次,根据数字经济运作逻辑之命题二,高频与低成本的交易特质决定了每个理性人都会对数字经济趋之若鹜,而网络载体的普及也使得数字经济深度融入了公民生活。因此,数字经济绝不仅仅是一种抽象的经济类型,还与公民的基本权利具有极高的粘合度。例如,购物平台为了提供一对一的定制消费服务,势必会通过算法推演公民的消费习惯与爱好,这些核心数据若涉及公民之隐私便能够被基本权利所涵摄,未经公民同意,以网络爬虫等技术手段截取该类数据便是对公民基本权利的侵犯。③(③数字经济与公民基本权利之间的粘着性还表现在数字技术对公民行为习惯的改变之上,参见狄波拉·勒普顿:《数字社会学》,王明玉译,上海人民出版社2022年版,第87-89页。)因此,刑法通过规范扩张的形式为数字经济提供保障,也是在为公民基本权利保驾护航。

最后,根据数字经济运作逻辑之命题三,数字经济主体扁平化的组织形态决定了相关侵害行为往往具有即时性、不可撤销性以及深层破坏性,这也决定了数字经济所面临的往往是一种抽象的危险,当这种危险具象化时,造成的损失将是不可估量的。因此,从实效的角度考虑,刑法理应提前介入,而不是抱守所谓“谦抑”的立场犹豫不决,最终错过最佳的犯罪堵截时机。其实,刑事立法越来越多的针对抽象危险并不违背刑法谦抑原则。④(④在立法论的角度对单向度的刑法谦抑主义的反对,参见孙国祥:《反思刑法谦抑主义》,《法商研究》2022年第1期,第95-96页。)谦抑性的最终落脚点在于保证刑法的介入符合最小手段原则,不至于由于刑法的扩张而使公民的其他基本权利遭受破坏。正如德国联邦宪法法院在2020年《刑法》第217条违宪判决中指出的,“抽象危险犯的创设要对抗的是类型化的风险形态以及风险源,并不需要有效捕捉具体保护利益的确定性”⑤(⑤BVerfGE 153,182,Rn.270.),“基于社会变动,宪法并不是不允许立法者提前禁止一些行为样态,……否则,如果没有学术或实证的正确评价,立法者将失去应对高位阶法益遭受危险的决策可能性”⑥(⑥BverfGE 153,182,Rn.271.)。

综上所述,鉴于数字经济的战略性地位,以及网络犯罪在数字技术加持下的异化,刑法的扩张具有必要性。而基于我国《宪法》的规定,数字经济时代下刑法的扩张也具有目的之正当性。据此,数字经济带来的罪刑法定原则弱化的问题也是刑法规范供给不足的直接反映,不应当机械把握罪刑法定原则及其项下的谦抑性要求,更不应压缩立法者基于明确立法事实的立法裁量空间。

(二)重视法益保护的体系化构建

值得注意的是,在应对新型犯罪时,刑法保持积极的扩张姿态虽然具有正当性,但是,基于法益保护原则的要求,刑法作为最严厉的社会管制手段,在扩张的过程中,其应首先明确刑事规范的新立或调整是为了保护何种法益。另外,基于比例原则的要求,刑法的介入应当满足必要性的要求,只有那些作为数字经济存续与运作前提的法益才值得以刑法的方式保护之。

以此路径分析,由前述命题三可得,数字经济的发展以数字技术的跃迁式进步为手段,通过算法、平台、数据的三维结构循环实现经济收益的递增。在这一过程中,数据始终处于核心地位,不管平台还是算法,其功能指向都是数据本身。①(①参见曾燕等著:《数字经济发展趋势与社会效应研究》,中国社会科学出版社2021年版,第12-13页。)就此而言,与算法、平台相比,数据作为数字经济运作不可欠缺的前提,理所应当成为值得刑法保护的法益。

但是,我国《刑法》目前专门用于保护数据的条款,仅有第285条非法获取计算机信息系统数据罪,且该罪的成立要件为获取计算机信息系统中的数据,如果数据的存储载体并非计算机信息系统,则无法获得刑法的有效保护。这种立法逻辑仅着眼于虚拟性,②(②参见杨志琼:《非法获取计算机信息系统数据罪“口袋化”的实证分析及其处理路径》,《法学评论》2018年第6期,第166页。)忽视了数据具有超越计算机信息系统本身的独立价值。此外,该条也不具备保护数据利用的周延性。与我国形成鲜明对比的是,德国《刑法》以保护数据为中心,构建了完整的数据保护刑法规范集群。③(③参见王肃之:《我国网络犯罪规范模式的理论形塑——基于信息中心与数据中心的范式比较》,《政治与法律》2019年第11期,第47-48页。)为保护数据存储安全,德国《刑法》规定了第202a条探知数据罪以及第303a条变更数据罪;为保护数据流通安全,德国《刑法》规定了第202b条截取数据罪。此外,为了应对网络环境中犯罪后果转化的即时性特征,该刑法还规定了第202c条预备窥探与截取数据罪,以实现刑法打击节点前移。由此可见,尽管德国《刑法》并未给出数据的明确定义,④(④参见王肃之:《中德网络犯罪立法的根器与趋合》,宋晓主编:《中德法学论坛》第17辑下卷,南京大学出版社2021年版,第101页。)德国《刑法》对数据实现了从存储到流通的全流程保护架构,而其前提则在于对数据法益的承认。⑤(⑤我国学者对数据安全法益的证成与提倡,可参见杨志琼:《我国数据犯罪的司法困境与出路:以数据安全法益为中心》,《环球法律评论》2019年第6期,第151-171页。)因此,为应对数字经济时代下的网络犯罪,必须着眼于数据流转的全过程,体系性地构建以数据法益为核心的刑法规范集群。

不过,对数据法益的肯认,并不意味着刑法的保护网是没有边界的。首先,数据法益中的“数据”应当具有不可约为传统社会生产要素的独立属性。数据一方面是传统生产要素的数字化表现,另一方面,只有经过算法处理过后的数据才可能具有独立价值。据此,当数据作为传统生产要素的数字化表现时,数据的价值是附属性的,依赖于传统生产要素价值的背书,因此,此时对数据的侵害本质上是对传统生产要素的侵害。只有对具有独立价值的数据进行侵害时,才存在被数据法益涵盖的必要性。据此,个人信息、具有独创性特征的数字产品以及具有商业秘密性质的信息,仅以数据作为载体,并不属于数据法益的保护范畴之内。其次,对数据安全的保护应当将重心放在对数据流转的保护之上。因为,数据的静态价值多牵涉其保密性与完整性,其本身无法产生可观的经济效益。如前所述,数字经济的运作依靠的是数据在三维结构中的不断循环传递,只有提高数据的传输效率,使数据能够在额定时间内完成更多的循环与价值输出,才能真正为数字经济的发展提供充足动能。因此,对非法截取数据、非法利用数据的犯罪行为应当予以重点打击。

据此,可以对当下刑法规范做出如下调整:第一,独立设置“危害数据安全罪”一节,并置于第六章项下。第二,《刑法》第285条非法侵入计算机信息系统罪应取消对特殊领域的限定,将侵入特殊领域的计算机信息系统的行为单列为从重处罚类型,并提高其法定刑。第三,将非法获取计算机信息系统数据罪中的“计算机信息系统”删除,并将该罪放置于“危害数据安全罪”一节之下。第四,将破坏计算机信息系统罪中第二款规定删去,独立设置非法修改、添加、删除数据罪于“危害数据安全罪”一节之中。第五,在“危害数据安全罪”一节中增设妨害数据流通罪以及非法利用数据罪,并设置三年以上法定刑,以重点打击严重危害数据流通安全性、高效性的犯罪行为。

(三)明确刑法介入的合理界限

根据责任主义的要求,责任非难是刑法非难、公权力非难、制度非难的集合体,因此,其界限在于非难可能性、必要性以及均衡性。①(①参见关哲夫:《讲义刑法总论》(第2版),成文堂2018年版,第35-36页。)刑法对数字经济风险的介入应使强制效果保持在最小限度之内,并与法益保护目的相适配。具言之,可以从以下两个方面入手:

第一,网络犯罪责任厘定的功能化。如前所述,目前我国刑法对网络犯罪的规制多运用预备犯实行化以及共犯正犯化的立法技术。这一立法技术的运用体现的不仅仅是数字经济时代下网络犯罪异化对刑法打击节点的前置要求,还蕴含着对责任判定的轻区分、重功能的倾向。数字技术打破了个体之间的绝对隔阂,促使产业、消费者形成更紧密的集合体,因此,其突破传统刑法对犯罪角色与犯罪行为的区分设定具有必然性。在责任厘定的过程中,行为与行为人在支配犯罪的过程中具体承担的功能占据着核心地位。虽然功能性的判定的确能够解决共犯区分制所造成的网络犯罪共犯难以脱离的问题,②(②亦有学者基于此提倡最小从属性说,以维持共犯与正犯的区隔,参见吴沛泽:《网络犯罪参与行为性质的界定——最小从属性说的提倡与运用》,《云南社会科学》2022年第3期,第150-160页。)也能促进实质预备犯的立法,解决处罚预备犯的正当性问题,不过,其也对刑罚配置提出了新的要求。相较于传统的自然犯而言,数字经济时代下的网络犯罪多以经济获利为目的,手段也具有多样性,因此,在功能性地厘定责任后,必须更具有针对性地实现刑罚的预防与报应效果。在此,应当重视并提倡扩大财产刑与轻度自由刑的适用,在保护数据法益的刑法规范集群内构筑自由刑与财产刑的高低搭配模式。

第二,网络犯罪出罪机制的规范化。“两高”2019年10月21日《帮信罪解释》第15条对《刑法》第13条但书的强调,体现的即是构建网络犯罪出罪机制的要求。根据第15条的表述,“综合考虑社会危害程度”是探讨情节是否轻微、是否可以不以犯罪论处的核心标准。这意味着对侵害行为社会危害程度的考虑不仅要考虑行为本身的规范意义,还应着眼于行为过程的全貌。

就前者而言,数字技术对于经济发展具有基础性作用,刑法规范的扩张不应阻碍技术手段的革新,更不应使创新的热潮遭遇制度的冷遇。③(③参见戈峻、刘维:《创新与规制的边界:科技创新的政策法律调控之道》,法律出版社2018年版,第237页。)例如,《刑法》第78条规定,犯罪分子在服刑期间“有发明创造或者重大技术革新的,应当减刑”,此规范背后体现的正是科技发明对于犯罪分子预防必要性的弱化作用。在数字经济时代科学技术越来越扮演解放生产力的关键角色,因此,在网络犯罪打击节点前移的同时,不妨将技术中立豁免的运用节点也予以前置,增设适用于《刑法》第285条至第287条的技术免责条款作为需罚性出罪条款,即“当相关新技术或发明的主要功能并非用于犯罪,且作为技术发明者的行为人积极弥补相关漏洞,杜绝技术滥用的,可以免予追究刑事责任”④(④值得注意的是,应当区分对待技术发明者和技术使用者,值得被刑法特殊豁免的仅限于技术发明者,因为技术使用者对技术创新并无实质性贡献,且作为因技术而获益的一方,其在使用技术时负有更多不应违法犯罪的注意义务。相同观点可参见快播案判决书:北京市海淀区人民法院(2015)海刑初字第512号刑事判决书。)。

就后者而言,责任程度的判定应当进一步考量行为人对法益恢复做出的贡献。⑤(⑤关于“法益恢复”现象,参见庄绪龙:《“法益恢复性犯罪”概念之提倡》,《中外法学》2017年第4期,第969-999页。值得注意的是,关于法益恢复行为究竟属于不法层面的“实质的违法性阻却”(参见储槐植、闫雨:《“赎罪”既遂后不出罪存在例外》,《检察日报》2014年8月12日,第003版)还是刑罚裁量层面的“刑事责任熔断”(庄绪龙:《“法益恢复”刑法评价的模式比较》,《环球法律评论》2021年第5期,第143-147页)学界尚存争议。)数字化集群技术也为犯罪行为的中断与及时弥补法益损失提供了无限可能。例如,按照《刑法》第286条之一便设置了网络服务提供者的出罪条件。不过,这一“迷途知返条款”仅适用于网络服务提供者。如前所述,数字经济时代下的经济主体呈现扁平化、平台化的特征,这更进一步加深了数字技术的共享。有技术能力及时切断侵害因果链条的应不仅限于网络服务提供者,具有激励性质的“迷途知返条款”应当具有更广泛的适用范围。例如,在帮助信息网络活动罪的司法解释中,为了缓解前文所提及的以结果代事实的结果责任倾向,可以进一步规定确实无法查证被帮助对象是否达到犯罪程度,且行为人采用如查封IP、锁定域名相关技术手段及时阻止违法后果恶化,并恢复受损法益的,不应以犯罪论处。

随着数字经济的深度化发展与结构化跃升,数字经济对传统社会秩序的冲击永远不会停歇。在这一背景下,社会学者不断追问,在全面管控风险的当下,将大数据与真相画上等号,用数字符号的语言描述经验,这真的有利于更深刻地洞察世界吗?①(①参见金观涛:《消失的真实:现代社会的思想困境》,中信出版社2022年版,第17-19页。)同样,在完善刑事立法的同时,刑法学者也必须追问,若通过将刑法与构成秩序的规则高度同一化,强化刑法的管控功能,究竟能否为公民增添更多的确定性期待?过于自负的答案或许并不合适,因为“对社会预防犯罪来说就像对公民提高道德水准来说一样,关于预防犯罪措施的改革哪怕只进步一点,也比出版一部完整的刑法的效力要高一百倍”②(②恩里科·菲利:《犯罪社会学》,郭建安译,商务印书馆2017年版,第110页。)。据此,相较于完善刑法规范而言,如何利用刑法之外的规则以应对数字经济带来的冲击,也许更加值得学界深入探讨,只有非正式规则与正式规则的合力,才能实现遵守规则收益的长期化,③(③参见杰克·奈特:《制度与社会冲突》,周伟林译,上海人民出版社2017年版,第188-189页。)并达成规则之治的目标。因此,本文的结论只是初步的,期待学界对该问题的进一步研究。

[责任编辑:无 边]

The Dilemma and Resolution of Criminal Law to Regulate Cybercrime in the Era of Digital Economy

JIANG Tao1 HAN Chen2

(1.East China University of Political Science and Law,College of Criminal Law,Shanghai 201620,China;

2.Nanjing Normal University,College of Law,Nanjing Jiangsu 210023,China)

Abstract:The 14th Five-Year Plan’s emphasis on strengthening the digital economy implies that the digital economy is gaining relevance in China’s economic growth process.The rise of the digital economy and the increase in cybercrime cases pushes criminal law to adapt to the influence of the digital economy.The digitalization of production elements,the intelligence of production techniques,and the synergization of production interactions brought about by digital technology clusters describe the digital economy in terms of technology.The institutional manifestation of the digital economy is the three-dimensional stable structure of “digital platform—algorithm—data.”The operating logic of the digital economy causes the fundamental principles of criminal law to confront a comprehensive weakening problem.In the definition of legal interests,the process of criminalization,and the design of punishments,the existing criminal law system for cybercrime has a disordered and insufficient supply of norms.In response to this situation,first of all,from the perspective of the constitutionality of criminal law norms,we should recognize the positive trend of the expansion of criminal law norms on the premise of justification of purpose and adhering to the operating logic of the digital economy;secondly,starting from the requirements of necessity,we should systematically structure the cluster of criminal law norms focusing on the entire process of data flow and with the legal interest in data alone as the center;in the end,n accordance with the requirement of narrow proportionality,we should reconstruct responsibility and shape the boundaries of criminal law intervention.

Key words:digital economy;operational logic;principle of proportionality;legal interest of data;Constitutionality