阳台上的小小人儿

一

那是棵蛇莓,我一眼就认出来了。

它裸露着根须,挂在小区绿化带里被修剪得稀稀疏疏的玛格丽特枝上,几片叶子连同藤蔓有气无力地耷拉着。

“妈妈,这个真的不是草莓吗?”一个七八岁的男孩盯着刚扔出去的那棵植物问。

“确定不是草莓。草莓的叶片和果子都比这个大多了。”女子边答边把一袋垃圾扔进绿化带旁的垃圾桶里。

“那它叫什么啊?和草莓长得这么像。我在河滩上遇到一大片,都结着红红的草莓一样的果子,爸爸说是他小时候的味道,给我尝了一个,甜甜的。”

“野生的植物,有没有名字都一样,扔了它。想种草莓,妈妈去花市给你买就是了。”女子用纸巾擦擦手,“以后跟爸爸去露营,不准再从野外带植物回家,车子和家里都会被弄脏的。”

母子俩转身远去,它成了一棵被遗弃在绿化带里的杂草,在八月的骄阳下裸露着根须,水分尽失的叶片皱皱巴巴——再无人抢救的话,它的生命即将进入倒计时。

蛇莓是我小时候最亲近的植物。它不挑生长环境,河滩、水沟、田埂,甚至是屋外墙角,都能看到它们。它们的果子拇指般大小,红而圆,宝石一样夺人眼球。我们一群少年,常常在去捉鱼摸虾的路上顺手采了蛇莓果塞进嘴里,轻轻一咬,汁水流窜,染粉嘴角,清甜味瞬间在舌头上扩散。蛇莓是田野无偿种养的“水果”,在我们的童年时光里生长得熠熠生辉。

眼前这棵奄奄一息的蛇莓,不知道是从谁的家乡“走失”的。我捡起蛇莓,去花店买了陶盆,填上配好的营养土,把浸了水的它小心种进去,浇透水,放在阳台靠窗的旧木桌上。

我把窗户开了一道缝儿,好让空气流通,然后,转身去应对生活。编辑又催稿了,说两周内务必把稿子给她;老妈的药吃完了,还要再买一个疗程的寄回小镇上的家里; 房东儿子下个月结婚,要我另寻住处……事情一件件叠加着,这几件还没收尾,那几件又扑了过来。

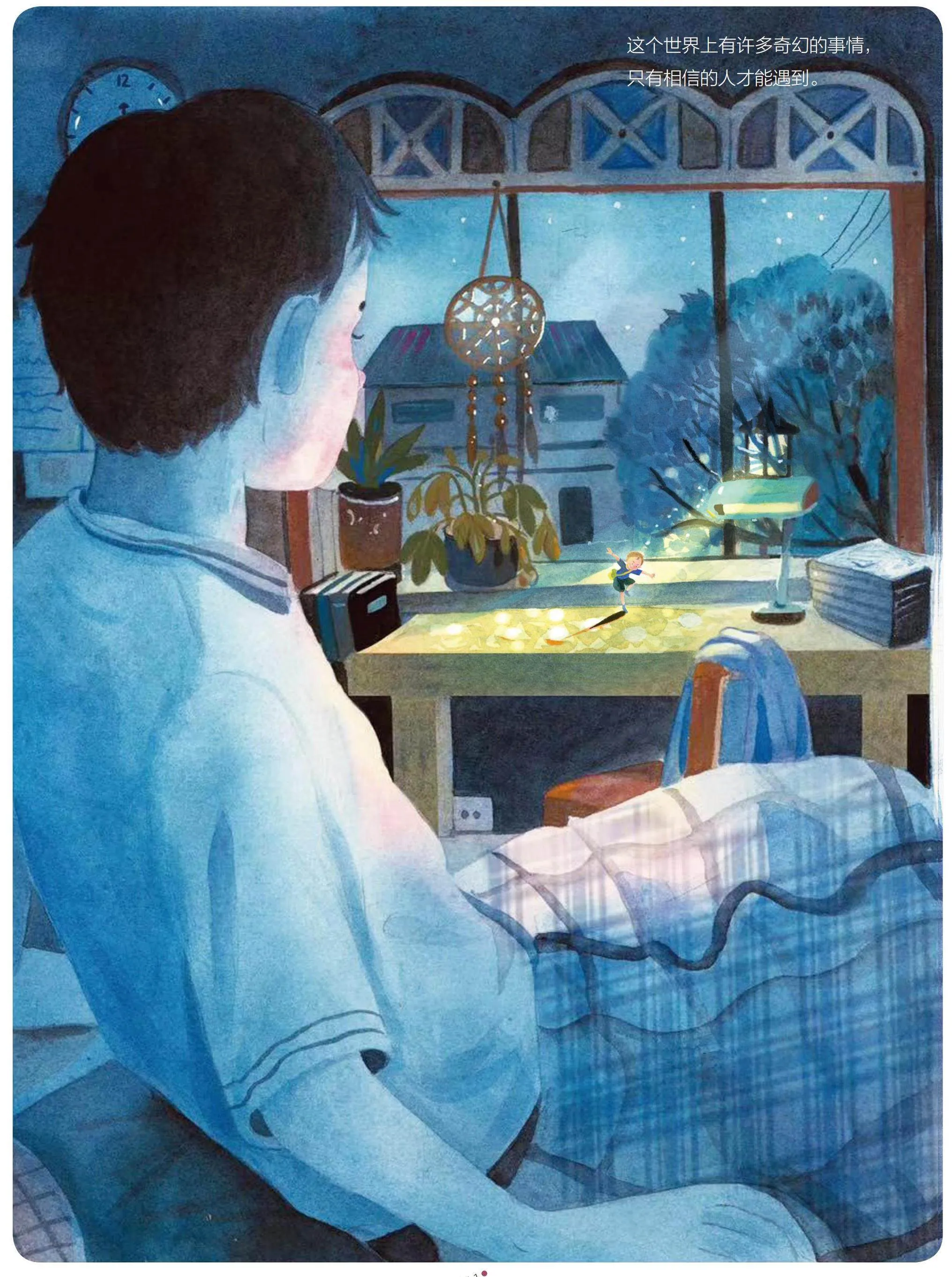

深夜十二点,我准时躺到床上,倒头就睡。睡意蒙眬中,我梦见一个穿蓝色衣服的小小人儿。

那是个男孩,差不多蜜枣大小的个儿,胳膊和腿细得像草茎,黑亮的头发又绒又短,跟蜜蜂后足上的细毛差不多,皮肤像用牛奶与月光调和成的,是一种给人亲切感的细腻的暖白。蓝色的衣服上绣着银白色的短细竖条纹,让人联想到清亮的雨落入大海的画面。墨绿色的短裤长及膝盖,脚穿一双深蓝色的布鞋。

先是听到“喂喂”的喊声,声音清脆,细细尖尖,不仔细听的话容易误认为是蟋蟀发出的声音。喊两声,停一会儿,又喊两声。安静了一分钟,小小人儿从紧靠墙边的旧木桌角落走出来。他挎着小小的黄色包袱站在桌面上,探着鼻子三百六十度转着身子在空气中使劲嗅:“气味告诉我就是这里了!”

阳台外墙高处有盏太阳能路灯,灯光透过墙角香樟树的枝叶洒进来,阳台就有了斑驳的影子,桌面就有了大小不一的光点。

小小人儿从这一个光点跳进紧挨着的另一个光点里,像在表演舞蹈似的,阳台成了舞台,好多盏“聚光灯”引导着他的舞步。他时而转转圈,时而踮起脚跳跃,嘴里轻轻哼着小调,一副快乐的样子。

他的快乐很有感染力,就在我犹豫着要不要跟他打招呼时,三声沉闷的敲击声传来,小小人儿就不见了。我看看墙上的挂钟,荧光指针指向凌晨一点。

二

如预想的一样,第二天早上,蛇莓皱巴巴的叶子就舒展开了,藤蔓不再耷拉。我相信,要不了几日,它就能恢复生机。

我没想到的是,梦会像电视剧一样在我入睡的深夜里陆续“播出”。晚上,差不多同一个时间点,关于小小人儿的梦又开始了。

小小人儿没有跳舞,在喊了几声“喂喂”之后,拖着乌青色的小凳子坐到树叶的影子里,一动不动,像是睡着了似的。

“咳咳!”我故意咳嗽了两声。

小小人儿还是一动不动。

“咳咳咳咳!”我咳了四声。

“你可以安静点儿吗?”对于我的出现,他一点儿都不惊慌,“别吓着我的朋友。”

“你朋友?我看不见嘛!”

“她暂时还不想见人。你要知道,你所在的空间并不只有你存在。看不见,不表示不存在。”小小人儿把身体探向一侧,像在跟谁耳语。

我点点头表示认可,好奇地问:“你怎么会出现在这里?”

小小人儿歪着脑袋笑起来:“你不应该先问名字吗?我叫木梓吉。叫我‘阿吉’就好。我出现在这里当然是有重要的事情要做啦。”

“你从哪里来?要到哪里去?”

“从风出生的地方来,要到星星的目光里去。”阿吉说,“这是个谜,总有一天会被你破译出来的。”

尽管我还有许多疑问,可连珠炮似的追问一个并不熟悉的人,终归是不礼貌的。

阿吉说:“好啦,我该走啦。”

阿吉起身,一手拖着小凳子,一手好像挽着什么,喃喃着走进墙角。我隐隐看到一团淡得几乎透明的绿色荧光,一点一点跟着阿吉移动。

我清楚地听到阿吉离开时说的话是:“适应的第一步是熟悉它。”

第三天,蛇莓的藤蔓抬起了头,叶片也摆正了位置,没有侧翻着的了。

晚上,阿吉带着棕色的蚜虫队伍从角落里出来。我数了数,一共有五只。阿吉用手指指窗子,蚜虫一只接一只爬出去,头也不回。阿吉身旁那团淡淡的荧光绿,又明晰了一点儿。

阿吉说:“这些家伙速度真够快的,估计附近有它们的大本营。好在发现得早,我还能控制。”

阿吉离开时说的话是:“能讲道理的就先跟他们讲讲道理,晓之以理嘛!”

蛇莓已经恢复得差不多了,我知道它在积攒着力量生根成长,不再担心。

晚上,阿吉牵着一只红蜘蛛出来。红蜘蛛爬在前面,阿吉走在后面。红蜘蛛爬得有点儿快,阿吉不得不用力拽着跑起来。这情景像宠物带着他跑步。红蜘蛛挣断绿线消失在窗外的夜色中,很惊惶的样子。

“你需要的是对抗的勇气。勇气的火辣味我能闻得出来,你身上的这个气味太淡了。”

那团淡淡的荧光绿,跟着阿吉前后走动,能看出里面有少许淡淡的粉。

阿吉离开时说的话是:“讲了道理也不改不回头的,就把苦涩溶进汁液里,给点儿颜色看看。”

第五天晚上,阿吉拖出一条深褐色的小船——怎么看怎么像枯了的叶子。阿吉站到船里在桌面上划啊划——船桨是根细如丝线的草叶,看上去硬挺挺的。阿吉的船在没有一滴水的桌面上缓缓前行。阿吉轻声细语地说话,不时回过头看着身后。

“喂!”阿吉喊,“你会划船吗?”

那团裹着淡粉的人形的荧光绿,接过草叶桨划起船来。阿吉同在船里指导着。

这一晚,阿吉离开时说的话是:“状况是可以通过努力改变的。”

这话好像是说给那位我看不见的朋友听的,也好像是说给我听的——稿子要改,问题要解决,生活要继续,都需要努力!

第六天晚上,阿吉没有出现。夜很静,微风时不时拂过窗外,远处的村子里偶尔传来一两声狗叫。我躺在床上,听到有细微的响动。仔细辨认,那是轻轻的脚步声。一开始是不连贯的,步子应该是停几步又迈几步,慢慢就有些顺溜了。

我坐靠在床头,目光投向阳台木桌那个角落。桌面除了树影、光斑和那盆蛇莓,再无其他。几天过去,这棵捡回来的蛇莓高高地挺起了叶片,绿色深了好多,看样子,开花结果是早晚的事。

我起身把蛇莓挪到窗沿上,想让它吹更舒适的风,沐浴到更多的月光和日光,方便它吸收天地灵气,以便让它觉得住在我这儿不是特别憋屈的事儿。

整整三天,阿吉都没有出现。睡梦中总是有细微的响动传到我耳朵里,睁眼去看,只能看到那盆越来越精神的蛇莓。奇怪的是,我耳朵里始终有声音在回响:好高好高啊!头晕啦!

三

第九天晚上,阿吉回来了。他带了一本和小拇指指甲盖一样大小的笔记本。他问:“你练得怎么样了?”另一个细小的声音嗡嗡地说着什么。阿吉就拿着草茎笔在笔记本上涂涂抹抹。他身旁显出一团嫩绿色,已经没有了荧光——哈哈,是另一个小小人儿。

这个小小人儿比阿吉要矮小一点儿。翠绿色的头发编成两根辫子垂在左右两肩,卡其色的上衣配一条浅绿色的长裙,墨绿的布鞋只在走动时才会露出一部分来。她的皮肤是淡淡的粉红色,两腮处晕染着樱桃那种透亮的红色,嘴唇是粉紫色的。

“很棒哦!比我预想得好多了!这份课业算合格了。这两天去教的阿耀,进度和你差不多。”阿吉吸吸鼻子,“你身上的火辣味浓了一些,勇气多起来了。”

“练习很有用,谢谢你!”扎着辫子的小小人儿说。

阿吉看看窗外:“明天是月圆夜,我要举办茶酒会。你不用担心,都是些很好相处的朋友。外面这盏灯太抢眼,盖过了月亮的光芒,我得想想办法,让它明晚休息休息。”

“今天就到这儿。”阿吉合起笔记本转身消失在墙角。扎着辫子的小小人儿跟在后面,走一步,颜色就消散一分,几步之后也不见了。

就在这时,一架小小的绿叶飞机向我飞来,落在枕边。我捡起捧在手里,机翼上写着一行小字:诚邀作家先生明晚参加我们的茶酒会。

“朋友是相互麻烦出来的。明晚有事邀请你帮忙。”阿吉的声音飘进了我的耳朵里。

哈哈!我被邀请了!

风有点儿大,不知道植物会不会受凉?我把蛇莓从窗沿挪回原来的旧木桌上。

第十天晚上,阳台外的路灯没有亮。月亮有点儿特别——好像刚从远山升起就被挂到了窗前。最特别的是,月光像雪花一样,是纷纷扬扬地落下来的,一片又一片堆积在旧木桌上,像给桌子铺上了一块月光桌布。那月光看上去像是橘黄色,又像是银白色,或许是一会儿橘黄一会儿银白,我说不清楚。月光雪花掸了掸蛇莓的绿叶,然后滑落到木桌上。蛇莓舒展着叶片,像刚出水似的,新鲜又干净,萦绕着淡淡的荧光。

小小人儿的出场也有些特别。没有了“喂喂喂”的试探声,传到耳朵里的是我听不懂的奇妙歌声。最后出来的是阿吉。他唱:“开满月亮的原野,每个生命都散出香味。月亮给我们美丽,月亮给我们勇气。我们都是月亮,胖的瘦的月亮。我们都是月亮,闪闪发光的月亮。”

歌很好听,寓意也不错。可是,月亮不会发光啊!我猜,小小人儿不完全清楚月亮和太阳的不同。

小小人儿们是排着队从墙角走出来的,他们皮肤颜色跟阿吉的一样,头发和衣服却是不同深浅的绿色,鞋子是不同深浅的黑色。阿吉走在前面领队,几个小小人儿紧跟在后面。他们身上挂着星光色的包袱。

他们走到桌子中央围成一个圈,各自解开包袱,拿出一块小方巾凑在一起拼成一张餐桌布,接着拿出小碟子,放上各种零食和糕饼,再拿出杯子摆放好,最后盘腿坐到圆形的蒲垫上。

他们的碟子和杯子一样的大小,一样的荧绿色。碟子里的糕饼像一朵朵小花,散着浓郁的奶香。零食有果脯,有果仁,都是些我没见过的。

“好啦!我们该倒喝的了。”阿吉说。

小小人儿又都从包袱里掏出一个雕刻着精美花纹的水囊。

“我这次带的酒是百花酿的。”阿吉说,“喝上去是春天的味道。”

“我带的是来自雾森林的泉水。”挨着他的另一个小小人儿说。

“我的是地丁酒。”

“我这个是覆盆子汁。”

“我们一样一样品尝。”

他们拧开塞子倒了一杯。于是,整个房间里弥漫开混合着花香的酒味。那些酒水,喝起来应该很醉人吧!

阿吉又拿出一个杯子倒上酒,向着我喊:“作家先生,你就只打算看着,不想尝尝吗?”

“我可以吗?我已经进到梦里来了啊。”

“我们的意思是,你可以再靠近点儿,尝尝我们的茶酒和美食。”

说实话,我把邀请函忘得一干二净,什么礼物都没有准备。

“你一会儿还得帮我们做个篝火呢。最最有意思的就是篝火晚会了,你可是篝火制造师啊!”

就在我一头雾水不知道阿吉说什么的时候,一架绿叶飞机飞了过来。上面写着:“上次过生日剩下的小蜡烛。把它点亮,我们围着它跳舞。”

阿吉是怎么知道我留着过生日的蜡烛的?先不管了,我拿出蜡烛,拖了凳子坐过去。

阿吉拍拍掌:“我们开始吧!请举起杯子。”

“为阿萁适应新环境而开心!”

“为阿萁适应新环境而干杯!”

茶的味道淡淡的,像茉莉,像玫瑰,又像玉兰。茶水浸润舌头,唇齿留香。我从没喝过这么奇妙爽口的茶。

“谢谢大家!阿吉帮我太多了!”说话的是阿萁,是那个一开始我看不见的梳着辫子的小小人儿。

“第一次做老师,不知道做得怎样,”阿吉面带微笑,“我来介绍大家认识。”

“这位是作家朋友,他能讲特别好听的故事,就像秀玛奶奶那样。秀玛奶奶用嘴巴讲,他用笔讲。他现在是阿萁的生长守护人。”

“这样啊!我们都要谢谢你照顾阿萁呢!”

生长守护人?怎么回事?我整个人是蒙的。

“这是我的朋友们。”阿吉的声音打断了我的思绪。

“阿苜,糕饼师,他做的糕饼吃一块就会上瘾。”

“阿萸,厨师,能用最简单的食材做出顶级菜式。”

“阿菱,茶艺师。现在喝的这些茶,都是他教我们炒制的。”

我用点头和微笑一一跟他们打招呼。他们温和地笑着回应。介绍完毕,我们一边聊一边吃喝,话题围绕秀玛奶奶展开。

“秀玛奶奶的故事可多了,就像她枝枝丫丫上的叶子,老旧的还没掉完,新鲜的就长出来了。秀玛奶奶讲得次数最多的是个带问题的传说。你想听听吗?”阿吉问我。

“非常想听。”故事是最好的灵感来源,我连忙点头。

阿吉捏着嗓子,换了一个沙哑的声音:“很久很久以前,每一棵出生在原野的植物都能在夜间幻化成人。他们可以在植物的形态和人的形态之间来回切换。白天是安静的植物,在睡眠中沐浴阳光;夜里是能走会说的人,三五成群地活动。他们无忧无虑,自由自在。”

“后来,有些特别的植物被人类看上,被带进村子,带进城市,再也无法回到原野。离开原野的植物,如果适应不了新的环境就会死亡,那是野外植物家族永远的痛。”阿苜说。

“也不是没有办法回家。据说如果他们的生长守护人愿意还他们自由,他们的守护精灵就能接他们重返家园。但是这样的事情少之又少,几百年来,重返家园的植物只出现过三棵。”阿萸说。

“好在,离开原野的植物总会被守护精灵寻着气味找到,教他们适应环境,教他们生存技法,带附近的朋友给他们认识。即便回不了原野,也能在新环境中活下去。”阿菱说。

“如果你是被带走的植物,你想回到原野吗?”他们异口同声地问我。

“想!”我说的是真的。有谁不想家,不想跟家人生活在一起呢?

“如果你是他们的生长守护人,你愿意还他们自由吗?”他们再次异口同声地问。

“愿意。”我说的是真的。

“哇!”他们鼓起了掌。阿萁的掌声特别响亮,亮闪闪的眼睛一直盯着我看。

阿吉说:“你和我们是一样的人。这一点,我从气味上就能闻出来。”

“气味能闻出什么?”我十分不解。

“通过气味能闻出的东西可多了,比如勇敢、胆怯,善良、邪恶,纯真、圆滑……这些是我们的秘密,不可多说。我们跳舞吧!”

“来!举杯!庆祝!”阿萁给我倒上了酒。

这一次喝的不知道是什么……等我醒来,已经是第二天早上。我才知道自己是伏在木桌上睡着的。

昨夜的奇幻场景没有留下一点点痕迹,记得朦胧中阿萁问我:“你知道家是什么吗?你知道流浪的辛酸吗?你知道想家的滋味吗?”

我想起来,阿吉没有给我介绍过阿萁。不知道是不是粗心漏掉了,不应该呀!

四

我的稿子过终审了,新的落脚点也租到了。

意外的是,梦停了,再也没有续上。日子继续着一如既往的平凡。我疲倦地应付着生活里叠加的事。

陪伴我的只有那盆蛇莓。蛇莓叶片一天天厚起来,绿色一天天深起来。奇怪的是,一天天过去,它不增一个叶,不长一朵花。

“蛇莓啊蛇莓,你遇到什么问题了吗?”

蛇莓不说话,静静地想着自己的心事。

我妈打电话来:“你姨说她去看过你,你忙得常常不能按时吃饭!回家吧!我们不再给你安排工作了,你喜欢做什么就做什么。真想当老师,就准备着考考看。”

想了想,我回复:“手头还有些事要处理,我争取20号回来。”

月色里,我走到木桌前,看看天上的月亮,看看墨蓝的远方:“蛇莓啊蛇莓,我希望你也能按自己喜欢的方式过一生。”

“回去吧!回去吧!”我对蛇莓说。

没有风,但我看见蛇莓点了点叶片。

8月18日夜里,我仍然没有做梦。8月19日黎明,那棵蛇莓不见了,陶盆里的土凹陷成一个坑。木桌上散落着一些土点儿,还躺着一根洁白的不知道什么鸟雀的羽毛,像一朵巨型的雪花。窗户开着,纱窗被推到一边。

“你知道吗?”租住隔壁的男孩在走道里告诉我,“昨天夜里飞来一只白色的大鸟,有半道门那么大,在窗户外盘旋了很久,像在寻找什么。”

8月20日清晨,木桌上出现一个比萨饼大的礼盒,礼盒用韧性很好的绿色叶片包着,能看见叶脉和锯齿,光洁的绸带系成一只展翅的蝴蝶。打开盒子,里面是一盒玲珑的野果。蛇莓、覆盆子、黄色和乌青色的没见过的浆果。

里面还有两张稍大的彩叶卡片,每张上面有几行深蓝的小字——

“作家先生,我已经回到原野了!谢谢你救了我!谢谢你还我自由!想拜托你告诉别人,如果养植物,至少养两盆,才能有互相说话的伴儿。如果能养同一种植物,就更好了!另外,请不要把植物放在窗沿上,他们恐高!(阿萁)”

“作家先生,谢谢你没有干扰我们,让我觉得世界如此美好!后会有期!对了,一只叫‘雪鸢’的大鸟朋友让我问问——你的故事里可不可以让他露露脸?他帮过我们不少忙哦!(阿吉)”

“咚咚咚!”租住隔壁的男孩敲开门问我:“昨夜又看见那只白色的大鸟了,有什么特别的事情发生吗?”

看看刚刚关起来的窗户,我摇摇头:“一切如常。”

我打扫好屋子,又打电话退了新租的房子。

8月20日太阳下山前,我回到了小镇上。

爸妈的眼睛亮亮的,像照进了月光。

我的房间在二楼,也有一扇大窗户,那是我爸多年前建房时特别安排的。我爸说大窗户好,能看见蜿蜒的路通向很远很远的地方。院子里果树繁茂,种下的花儿都闹腾腾地开着;屋外是一大片一大片肆意的绿,这其中就有结着红果子的蛇莓。

“从风出生的地方来,要到星星的目光里去。”我好像破译出了什么。

晴朗的日子,我习惯开着窗户——纱窗也是推到一旁的。我总觉得有什么美好的事物会从窗子进来。