田铺大塆:古村风采日日新

在河南新县东南部,大别山青龙岭山脚下,坐落着一个小村庄—田铺大塆,这是个依山傍水、有着400多年历史的传统村落。

方志记载,明初这里叫易田铺,以原住易、田两姓居民为主。明末时,南宋抗金名将韩世忠的后裔韩荣卿,带着妻小,骑着花牛,沿九江、麻城、光州来到这里。见山沟中有一块平地,牛便停下来不愿走了,于是,人也在此落户,开荒种田。

至今,村里人还会说,这是一头牛拉来的村庄,村口山坡上那头栩栩如生的牛塑鲜活地诉说着这一传说。

村内房屋大多建于民国初期,为典型的豫南民居。因有着数百年建村历史,又深受中原文化、楚文化和徽派文化的影响,田铺大塆的房屋兼具北方民居的硬朗和南方民居的灵秀。建筑和山水相互映衬,形成一幅和谐美丽的画卷。

地理位置上的闭塞,并未限制当地人勤劳、质朴的天性,在漫长的岁月里,村民日出而作、日落而息,生活谈不上富足,却自在安然。

改革开放的春风,让村民们的生活发生了变化,村里人陆陆续续外出务工,一些人把外面的新鲜事物和生活理念带回来。

2014年,“乡村创客”的发展理念启发了这里的人们。村里与一家旅游管理公司合作,建起河南省首个“乡村创客小镇”,用“党支部+合作社+公司+农户”的模式,让这个深藏山坳的小村子变得热闹起来。

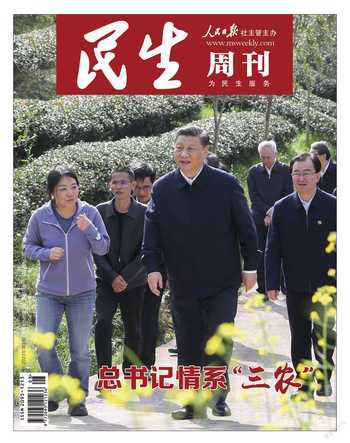

2019年9月16日,習近平总书记来到田铺大塆考察调研,叮嘱当地发展乡村旅游不要搞大拆大建,要把传统村落改造好、保护好。

山村一时间被外界所熟知,名气渐渐大了,全国各地的游客接踵而至,纷纷到此旅游观光、住宿游玩,土特产品也成了热销品,这样的景象过去村民们想都不敢想。

景美,人旺,钱包鼓,田铺大塆村民在新时代新征程上,正奋力书写乡村振兴的壮美篇章。

初见韩光莹,他正在“老家寒舍”门旁砌花坛,精选的石头整齐码放,抹上泥巴溜缝儿,一截颇具乡村风格的小花坛就砌好了。在农村,这样的活计不用请人,房前屋后修修补补,自己就能搞定。

2020年5月,韩光莹在老家寒舍厨房的位置,开辟出一个门店,面积不算大,但往来的游客都能看到,妻子卖一些土特产和文创产品,同时还能兼顾民宿,起到一个前台的作用。

老韩是个有想法的人,老家寒舍小院不大,却移步换景,古韵怡然,都由他一手打造。漫步其中,看得出主人的心思和用意。在老韩看来,民宿也不能罗列太多想法,不要堆得太满。包括妻子的小店,老韩的想法是尽量做出差异化,每家每户都卖一样的东西,必然会影响生意,不利于长久发展。

田铺大塆是中国传统村落。图/于海军

小店开辟出来,可以说是得意之举,生意好得比民宿还要赚钱,来往游客多了,老韩和妻子忙得不亦乐乎,游客中不时传来“总书记来过这儿”的声音。

时光回溯到2019年9月16日,那是韩光莹永远都忘不了的日子。他的民宿迎来一位特殊的客人。那天下午,在“老家寒舍”民宿,习近平总书记仔细察看服务设施,同店主韩光莹一家围坐交谈。

总书记能光临自己的“寒舍”,韩光莹非常自豪。提及这家民宿创设的渊源,还要从韩光莹漂洋过海那天说起。

2012年起,韩光莹离家去韩国打工,因为舍不得路费,他一直没回乡。2014年的一天,他得知田铺大塆入选第三批中国传统村落名录,毅然决定结束枯燥的异国打工生涯,投身美丽乡村建设。

见过“世面”的韩光莹在家乡找回了“根”,他依照现代民宿设计理念精心改造了老宅,建起田铺大塆第一家民宿。2017年4月26日,“老家寒舍”迎来第一批客人。

眼看着韩光莹的民宿生意火爆,订不到房的游客只能回县城住宿,村民们意识到,这是个难得的商机,纷纷参与其中。

没过几年工夫,田铺大塆已经成为知名度、美誉度很高的乡村旅游目的地,周边乃至外省游客都慕名前来打卡,世代种田为生的田铺大塆人吃上了“旅游饭”。

2019年9月至今,韩光莹一直用实际行动践行习近平总书记的嘱托。旅游旺季,老家寒舍一房难求,成为整个村子最有人气的地方。

民宿与小店的收入,早已远超韩光莹当年出国务工挣到的辛苦钱,也超出了当年返乡创业时的预期,日子越过越红火。

随着名气越来越大、游客越来越多,韩光莹发挥创业带头人作用,牵头成立民宿合作社,建了民宿接待中心,所有民宿规范经营,统一管理,携手共赢。

现在的田铺大塆,乡村旅游已经成为最主要的支柱产业,除了特色民宿,还形成了农家乐餐饮、休闲旅游、观光体验等多种业态。

如今,韩光莹忙时种菜待客,闲时听雨煮茶。他说,自己虽然50多岁了,却感觉越来越有干劲,日子越来越有盼头。

一大早,他提着菜篮子下地,黄瓜青翠、豆角颀长、荆芥风华正茂、茄子憨态可掬,随手采摘下来,半个小时后就做成简单美味的早餐,摆上客人的餐桌。

刚刚从树上掐下来的嫩芽,经过简单烹制,端上餐桌,就成了外地食客舌尖上的美味。许秀青介绍,这种野菜在当地称为珍珠菜,只有本地才有,因为稀缺,成了田铺大塆的“招牌菜”。

许秀青做的都是家常菜,平常自己怎么做菜,就给客人怎么做,“家常的,才是特色的”,来到店里的人多数是回头客,有的客人住上两三天,顿顿都在她家吃,也不会腻。

每天五六点钟,许秀青和老伴会早早起来,准备农家乐一天所需的食材,自家院子里就有青菜,土鸡、鸡蛋也是自家的。

许秀青以前天晚上大桌客人的消费情况为例,给记者算起了账:客人点了12个菜,席间又加了两个,共14个菜,合计500元钱,外加酒水近200元,这桌客人消费达700元。除去成本,收入相当可观。

许秀青说,目前室内可容纳四大桌,天气好,室外的流水席也能摆上五六桌,忙的时候她和老伴还要把儿子儿媳叫来帮忙。

因为是自家房子没有房租成本,自家菜园产的菜也够用,许秀青说,农家乐即便在淡季也有着十足的“抗风险”能力。她平时还将自家做的豆腐乳、土蜂蜜、熏肉推荐给客人,很受欢迎。

许秀青是田铺大塆第一个开农家乐的村民,回想起2015年村干部劝自己开餐馆的情形,许秀青清楚地记得自己提出的质疑:“你让我来开农家乐,那谁来吃呢?”

2014年以前,村里经济发展相对落后,居住环境不佳,“晴天一身灰、雨天一身泥”,土地不足以养家糊口,多数青壮劳力只得外出务工,维持生计。

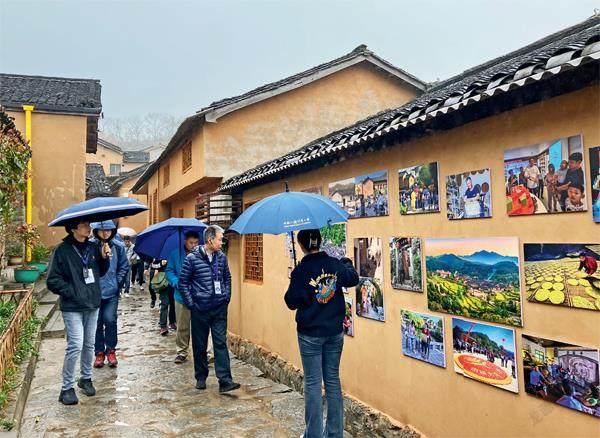

游客跟随导游观看照片墙。图/于海军

2014年,田铺大塆美丽乡村建设被河南省财政厅确定为“一事一议”奖补项目,项目总投资2400多万元,分别对基础设施、公共服务、环境卫生进行综合整治。根据田铺大塆独特的人文地理条件,当地政府决定以周边红色文化资源、绿色生态资源开发为依托,着力打造创客小镇,努力把田铺大塆打造成美丽、宜居、创业的魅力乡村,促进农民增收。

2015年,田铺大塆三色农耕园艺合作社与上海蔓乡旅游投资管理公司签订合作协议,开始打造河南省首个创客小镇,并打出“为创新创业者搭建学习创作平台”的口号。

打造创客小镇的协议签订后,田铺大塆的村干部们敏锐地意识到,随着创客们到田铺大塆开办各种特色小店,游客们会慕名前来,到时田铺大塆的民宿和餐饮业一定会红火起来。

于是,他们找到当时家里比较困难的许秀青,希望她带头开餐馆,为村民脱贫致富做个示范。

就这样,田铺大塆第一家农家乐—“春临农家”开了起来。让许秀青没想到的是,农家乐的生意非常火爆。2018年,许秀青的农家乐收入达30多万元,不仅让她还清了债务,还存下一笔积蓄。2018年底,许秀青被田铺乡评为“创业示范典型”,这是她人生中第一个奖状。

村民们看到开农家樂能挣钱,接着又相继开了好几家。2020年7月10日,田铺大塆上了《新闻联播》,讲述了许秀青和她的“春临农家”的故事。此后,“春临农家”成了网红打卡地。

许秀青说,田铺大塆如今的生态环境好,种菜施的是农家肥,村里高龄老人很常见,也是远近闻名的长寿村。

“半坡拾光”果然在半山腰的坡上,韩光军是这家民宿的主人。

“以前路不通畅,村里的好东西出不去,外面的游客也进不来。现在不一样了,靠着乡村旅游,这里成了远近闻名的网红村,好日子越过越有奔头了。”韩光军说。

经营民宿之前,韩光军在村口经营着一家名为“壹玖捌贰”的小卖部。

望着门前来来往往的游客,韩光军内心十分清楚,装修老房子十分必要。2020年,因为需要照看孙女,韩光军将小店转让给了亲戚。但他并没有闲着,而是将自家的老房子重新装修了一番,添置了客房所用的家具和用品,和大家一样干起了民宿。

跟很多农村一样,田铺大塆之前曾一度成为空心村。现在不一样了,到了节假日,村里的游客一拨接一拨,像韩光军家这样的民宿,一般都要预约才能住上。

韩光军说,以前,这样的穷山沟能成为旅游景区,谁会信呢。对于现在的好日子,他感慨,真的是做梦也想不到。

依托本地丰富的红色文化资源和绿色生态资源发展乡村旅游,田铺大塆发生着巨大变化,不仅村里的民宿多了,村民的收入增加了,越来越多的年轻人回来了,还吸引了外地人到这里搞经营。这几年,田铺大塆的基础设施得到极大提升。

改造好传统村落,打通的不仅是发展旅游的路,还有农民的返乡创业路。韩光军坦言,村里的游客越来越多,大伙的日子越过越好了,希望总书记再来村里看一看。

时光回溯到2019年9月16日,那天下午,总书记一行到达村子走进的第一个店铺,就是“壹玖捌贰”。

这家小店是改革开放后田铺大塆开的第一家私营商店,时间就是1982年。深棕色匾额上4个繁体汉字记录着时间节点,留下了恒久的时代记忆。

那天,店主韩光军完全没想到总书记会到自家店里。当总书记等走进店里时,韩光军和家人纷纷向总书记问好。

总书记饶有兴趣地看着店里的乳豆腐、山野菜、山茶油、菊花茶、甜玉米等土特产品,与韩光军拉起了家常,仔细询问了他的家庭、生活、生产和店铺经营情况,韩光军一一作答,总书记祝福他们全家、全村今后的日子越来越好。

韩光军记得,与韩光军及其家人握手作别时,总书记看到韩光军的儿子韩特穿的T恤衫上“一切皆有可能”几个字时,连说:“这个好!”周围响起了热烈的掌声。

总书记离开后,韩特写了一副对联—一九八二借改革喜开业,二零一九迎贵人再腾飞。2019,成为这家小店另一个值得铭记的日子。总书记夸赞过的T恤衫,也成了小卖部对外展示的名片,挂在店铺显眼处。

炊烟袅袅升起,在习习春风里,大别山深处的田铺大塆被唤醒了。斑驳的土坯房、时尚的咖啡屋、夹杂着泥土和腊梅花香的空气,透过云层,阳光洒在这个豫南传统村落,一幅春意盎然的田园风景画徐徐铺展。

午后时光里,四面八方的游客悠闲地行走在村中小道,追寻着乡愁。在“半坡拾光”民宿门口,他们踱步、停留,被精心设计的“古董”所吸引,磁带、复读机、老算盘把游客带回过去的时光。

2019年9月16日,习近平总书记在田铺大塆考察,乡党委书记汇报了田铺大塆情况。总书记问:“田铺大塆的塆字是土字旁啊?”乡党委书记解释了当地“塆”字与“湾”字的不同用法。

考察当天,“时光老舍”吸引了总书记的目光,田铺大塆在改造传统村落、打造“创客小镇”過程中,不挖山、不填塘、不砍树、不大拆大建,最大程度保留了历史风貌。

走在田铺大塆村道上,低头是石板小巷,抬头是黄墙黛瓦,真正是重焕新颜。

能在换了“新颜”的村子中心,保留下这幢旧房子,就是给乡亲们心里留下了时光念想、历史记忆,留住了乡愁。

总书记十分赞赏田铺大塆的做法,他叮嘱:发展乡村旅游不要搞大拆大建,要因地制宜、因势利导,把传统村落改造好、保护好。总书记的谆谆叮嘱,印在了田铺大塆的指路牌上,刻在了乡亲们的心里。

总书记一行就要离开田铺大塆时,文化驿站里传出阵阵锣鼓声。总书记顺着鼓乐声走进文化驿站大院,并迈步进入皮影戏演出后台。皮影演唱队负责人告诉总书记,他们的演唱人员老中青少都有,这种乡土的东西要求演员一专多能。表演时,一般由3到5个艺人在白色幕布后面,一边操纵戏曲人物,一边用当地流行的曲调唱述故事,同时配以打击乐器和弦乐,手脚和嘴都不闲着,很受当地父老乡亲喜爱。

总书记语重心长地叮咛:中国老的好的东西,有的需要考虑它的经济效益,有的就不能只考虑它的经济效益,像豫南皮影戏等地方非物质文化遗产,一定要鼓励他们传承下去。

如今,由韩光朝等老一辈民间文艺骨干牵头成立的乡村文化合作社,在田铺大塆、黄土岭村、河铺村广泛宣传,发动积极性高且有一定文艺基础的村民参与合作社建设,引导乡村文艺爱好者、非遗传承人、新乡贤、民宿和农家乐店主、景区讲解员加入合作社,已招募正式社员50余人。

合作社社长韩光朝坦言,合作社成立以来,除了收获不少荣誉,村里人的精神文化生活也更加丰富了。“希望我们的队伍越来越壮大,吸纳更多邻村喜欢文艺的村民。”

田铺大塆,从早些年一个身居山坳不为人知的小村庄,成为如今累计接待游客278万人次的明星村,目前全村旅游综合收入达2亿余元。2013年,人均纯收入还不到8000元,如今达1.9万元。

村子富了,群众返乡创业就业热情高涨。2019年9月以来,返乡创业人员增至44人,常住人口由210人增加到252人。民宿、农家乐分别增加到20家、11家。

这里的旧宅、老墙被精心呵护,“看得见山、望得见水、记得住乡愁”,是田铺大塆的宣传语,也是最想呈现给游客的游览主题。

在田铺大塆,60后、70后村民可以参与锄地、播种、除草、施肥等农耕活动,感受农趣;80后村民可以到童年体验馆重温中学记忆,体验小时候玩过的滚铁环、鞭陀螺;还有90后喜欢的“女朋友的店”“男朋友的家”等伴手礼店。

田铺乡田铺居委会老支书韩家旭说,不同年龄段的人都可以在这里找到属于自己的乡愁。总书记肯定了田铺大塆的发展,只有持续深化乡村旅游扶贫富民,实施乡村振兴的新跨越,才能不负总书记的嘱托。

沿着田铺大塆的小路漫步,英子饭店、“不秋草”竹编店、李雷碰上韩梅梅、悦容池、儿童乐园、爱莲说主题餐厅等店铺渐入眼帘,留在记忆深处的,还有墙壁上的黄牛、皮影戏,丰收粮囤以及村口的晒秋,耳畔响起的,还有风亭下的豫南地方戏。

如今的田铺大塆,景色优美,游客盈门,村民钱包鼓起来,致富路上忙起来,正书写着乡村振兴的新篇章。