热环境下的降温时机与降温部位对运动表现的影响:系统评价与Meta 分析

郭振向,周开祥,李奕臻,陈 辉

环境温度是影响运动员运动表现的重要因素,人体进行无氧运动的适宜温度为27~28℃,而有氧运动的适宜温度却在15℃以下[1]。 目前众多赛事(如夏季奥运会等)均在>30℃的环境温度下举行,因此如何在热环境下发挥出最佳的运动表现是教练员和运动员必须面对的现实问题[2]。 现阶段常用的降温方法有冷水浸泡、冷饮、穿着降温服饰、使用薄荷醇降温等[3],但在实际操作中发现对降温时机的把握会影响到最终的降温效果, 有相关研究发现运动前降温(预冷)和运动中降温均能有效提高运动员的有氧运动表现, 但少有研究探讨混合降温的效果 (运动前+运动中)[4]。 因此,有必要对不同阶段降温措施对提升运动表现的效果进行比较, 从而有利于教练员对降温时机的选择。对于运动员具体的降温部位,通常情况下选择额头、腋下,但选择该部位的依据更多来自临床治疗而非训练比赛。因此,本研究通过对热环境下不同降温时机和降温部位对运动员运动表现的影响进行系统评价与Meta 分析,探讨适宜的降温时机和降温部位, 从而为教练员制定热环境下运动员的不同降温策略提供科学依据。

1 研究方法

依据系统评价与Meta 分析优先报告的条目PRISMA 声明控制研究过程[5]。

1.1 检索策略

文献检索由2 名人员采用独立双盲的方式,按照检索式对规定的中外数据库进行检索。 检索策略根据研究目的结合PICOS 原则综合制定。

(1)中文数据库采用主题模糊检索的方式对中国知网(CNKI)和万方数据库收入的核心期刊进行检索。 检索词:“高温环境”“降温措施”“预冷”“运动中降温”“运动”“运动表现”“身体机体状态”。 相关文献结果中国知网22 篇、万方数据库275 篇。

(2)外文数据库检索采用PubMed 所属的MEDLINE 医学主题词表(Mesh)进行主题词和自由词检索。 检索式如下:“Heat Mitigation”OR“Cooling” OR“Pre-cooling” OR “Precooling” OR “Pre-Exercise Cooling” OR “Mid-cooling” OR “Cooling During Exercise” OR “Body Temperature” OR “Core Temperature” OR “Thermoregulation” OR “Water Immersion”OR “Cold Water” OR “Cold Fluid” OR “Cold Beverage” OR “Cold Air” OR “Cooling Vest” OR “Cooling Collar” OR “Ice Slush*” OR “Ice Slurry” OR “Ice Ingestion” OR “Ice Jacket” OR “Ice Vest” OR “Ice Garment” AND “Sports Performance” OR “Aerobic*” OR“Anaerobic*” OR “Endurance Practic*”。

1.2 文献纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

根据PICOS 原则制定如下文献纳入标准。

实验受试者:不区分国籍、地区、性别;无高温相关疾病与症状(中暑、热射病、热痉挛、热衰竭、心脑血管病、脱水等)的健康运动员。

干预措施:运动前预冷降温措施、运动中降温措施、运动前和运动中均采取降温措施;具体降温方法包括,冷水浸泡、饮用冷饮、降温服饰、面部喷洒、手部降温器、 薄荷醇降温; 进行实验时环境温度为30℃及以上。

实验设计:随机交叉实验和随机对照实验设计。

结局指标:运动至力竭的时间、运动至力竭的距离、平均功率/ 峰值功率、单位时间内移动距离、单位距离耗时。

1.2.2 排除标准

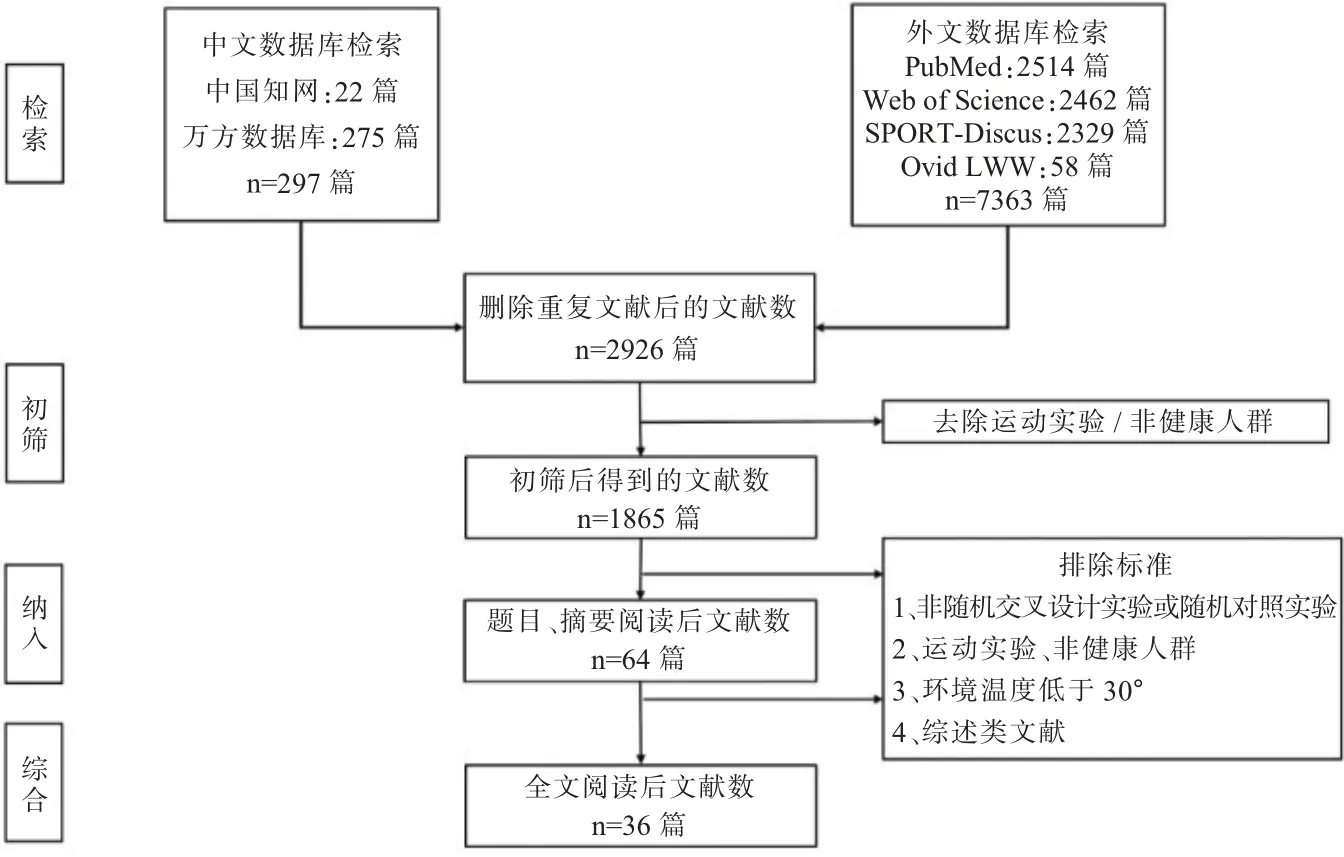

文献排除标准包括: 环境温度低于30℃、 重复的文献、动物实验、非随机交叉设计实验、非随机对照实验、非以健康运动员(中暑、热射病、热痉挛、热衰竭、心脑血管病、脱水等)为受试者的实验类文献、综述类文献以及数据无法获取或合成的文献。 按照PRISMA 声明要求制定文献筛选流程图[5](图1)。

图1 文献筛选流程Figure1 Literature screening process

1.3 文献质量评价

按照Cochrane 偏倚风险评估工具标准[6],主要从选择偏倚(随机序列的产生、分配隐藏)、实施偏倚(实施者和受试者施盲情况)、测量偏倚(结局中的盲法评价)、失访偏倚(结局数据是否完整)、报告偏倚(选择性报告)、其他偏倚6 个方面、7 项标准对纳入文献进行偏倚风险评价,每项标准分为低偏倚风险、不清楚、高偏倚风险3 个等级。

1.4 统计分析

1.4.1 数据提取换算

采用Excel2019 汇总36 项研究中降温组与对照组结局指标均值和标准差数据,同时运用GetData2.20软件对部分心率指标直方图均数和标准差数据进行提取。 为标准化距离和时间相关的运动表现指标单位, 利用Excel 编辑函数将原始数据距离单位转化为m,时间单位转化为s。 数据提取内容:文献基本信息(作者、发表时间等)、研究类型和方法学特征、研究对象特征(社会人口学特征等)、干预措施(降温阶段、降温方法、降温部位等)、结局指标、样本量等。

1.4.2 统计分析

运 用 Review Manager5.3、Stata15.1、Graphpad Prism8.0 对纳入文献进行质量评价、定量合成分析、亚组分析、敏感分析、森林图和漏斗图等制作。 采用I2检验对纳入研究进行异质性检验,I2≤50%表明异质性较低,I2>50%表明异质性较高[7]。 无异质性和低度异质性采用固定效应模型(Fixed-effects Model)分析数据, 中度异质性和高度异质性采用随机效应模型(Random-effects Model)分析数据。 结局指标均属于连续性变量, 合并效应量指标选择标准化均数差(SMD),置信区间95%,纳入分析数据和权重。 合并效应量(SMD)评价标准为:SMD<0.2 为极小效应量,0.2≤SMD<0.5 为小效应量,0.5≤SMD<0.8为中等效应量,SMD≥0.8 为大效应量[6]。 合并效应量SMD 及置信区间包含0 显示2 组均数不存在统计学差异,不包含0 显示2 组均数存在统计学差异。

2 结果

2.1 文献纳入结果

对PubMed、Web of Science、SPORT-Discus、Science Direct、Ovid LWW 数据库进行检索共得到相关文献7 363 篇。 中英文共7 660 篇文献, 导入End-NoteX9 文献管理软件去除重复文献得到2 926 篇,通过EndNoteX9 文献检索功能筛选随机交叉实验设计或随机对照实验, 同时排除动物实验和非健康人群后得到1 865 篇。通过逐步阅读题目、摘要、内容剔除不符合纳入标准的文献,最后得到36 篇(图1),截止时间为2022 年3 月。纳入文献特征具体内容见表1、表2。

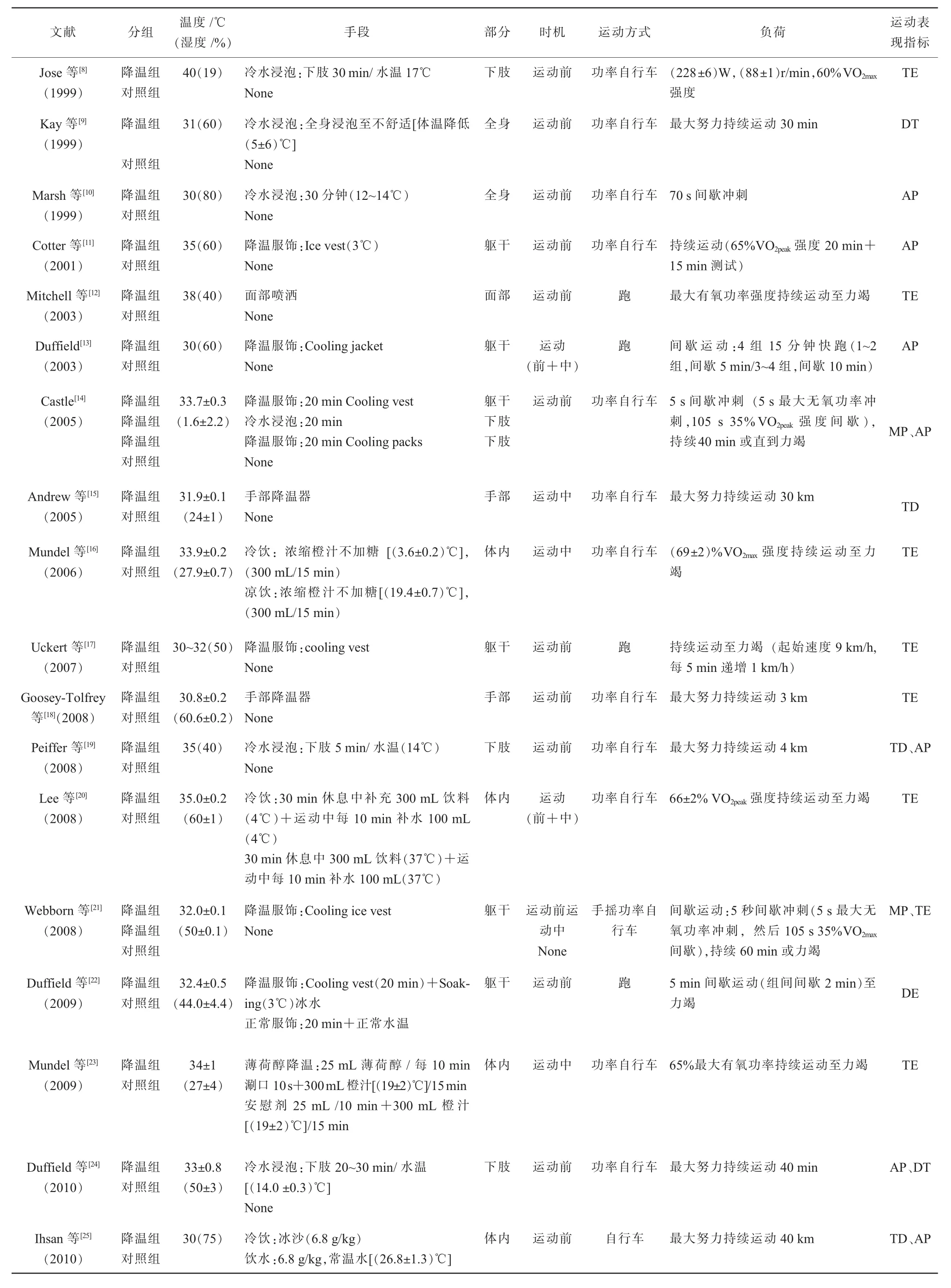

表1 文献基本特征Table1 Basic characteristics of the included literature

表2 纳入文献干预特征Table2 Intervention characteristics of included literature

2.2 文献质量评价结果

根据Cochrane 偏倚风险评估工具标准, 使用Review Manager5.3 对36 篇纳入文献进行质量评价(图2)。

图2 文献质量评价结果Figure2 literature quality evaluation results

续表2

2.3 不同降温时机对运动表现的影响效果

采用Stata15.1 对纳入研究结果效应量进行定量合成,统计结果显示合并效应量SMD=0.73,Z=5.37,P<0.05,I2>50%, 统计分析选用随机效应模型,降温组和控制组之间运动表现结局指标存在显著性差异,效应量稳定可靠。 同时,对热环境下不同运动阶段降温措施应用的效果、 不同身体部位降温后运动表现的效果、不同降温方法的应用效果、降温后有氧运动与无氧运动表现的影响以及对不同运动表现指标的影响分别进行亚组分析(图3)。

图3 不同运动阶段降温的应用效果Figure3 Effect of cooling strategy application in different stages

热环境下不同运动阶段降温应用效果的亚组分析结果显示, 运动前对运动员进行降温(Pre-Cooling)措施后,降温组和控制组运动表现结局指标组间 存 在 显 著 性 差 异(SMD=0.51,Z=3.27,P=0.001);运动中对运动员采取降温(Mid-Cooling)措施,组间运动表现结局指标存在显著性差异(SMD=0.85,Z=3.66,P<0.01);混合降温时运动前和运动中同时对运动员采用降温措施, 组间运动表现结局指标存在差异 (SMD=1.28,Z=1.91,P=0.050)。 混合降温效应量>运动中效应量>运动前效应量。

2.4 不同降温部位对运动表现的影响效果

热环境下对运动员不同身体部位降温造成的运动表现影响的亚组分析结果显示, 下肢降温(SMD=0.74,Z=2.46,P=0.014)、体内降温(SMD=0.75,Z=2.72,P=0.007)、 躯 干 降 温(SMD=1.45,Z=3.76,P<0.01)、颈部降温(SMD=0.44,Z=1.97,P=0.049),组间运动表现结局指标存在显著性差异(图4)。 全身降 温 (SMD=0.42,Z=1.23,P=0.219)、 手 部 降 温(SMD=0.17,Z=0.29,P=0.770)、面部降温(SMD=-0.54,Z=1.23,P=0.218)、 口 腔 降 温(SMD=0.31,Z=1.02,P=0.309),组间运动表现结局指标不存在显著差异。效应量大小排序如下: 躯干降温>体内降温>下肢降温>颈部降温>全身降温>口腔降温>手部降温>面部降温。

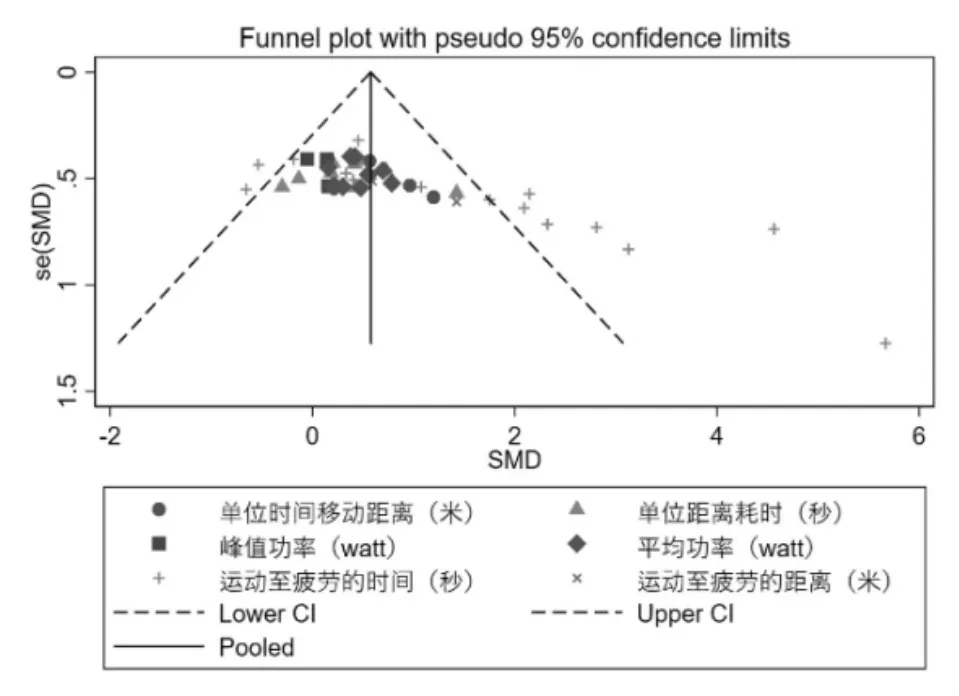

2.5 发表偏倚及敏感性分析

采用Stata15.1 对研究结果进行发表偏倚及敏感性分析。 漏斗图(图5)定性分析显示研究结果存在发表偏倚。 因此, 为检验研究结果的准确性与稳定性,继续采用单项研究敏感性分析(图6)和Meta 剪补法对各项研究进行敏感性分析。 单项研究敏感性分析显示,各项研究均在置信区间内,且集中趋势明显,总体研究结果相对稳定可靠。 同时,Meta 剪补法显示统计前后不同效应量分析模型(Fixed/ Random)的SMD 结果均存在正向置信区间,未出现研究结果反转,表明研究结果稳定可靠。

图5 发表偏倚漏斗图Figure5 Publication bias funnel plot

图6 单项研究敏感性分析Figure6 Sensitivity analysis of single study

3 讨论

3.1 降温时机对运动表现的影响

本研究共纳入365 名运动员,针对不同降温时机和不同降温部位对运动员相关运动表现的影响进行了定性和定量分析。根据不同运动项目的竞赛特征,将高温环境下降温阶段分为运动前降温(Pre-cooling)、运动中降温(Mid-cooling)以及运动全程降温(Pre-cooling and Mid-cooling)。 有研究表明运动前降温和运动中降温可以有效提高运动员的有氧运动表现[44-45],但未对2 种不同阶段降温措施的效果进行比较。同时,运动全程降温持续时间较长从而导致体表温度过低,这可能会对运动员带来不利的影响,同时这也是教练员和运动员所担忧的问题。本研究表明,运动前降温、 运动中降温以及运动全程降温均能有效提高运动表现, 其中运动全程采用降温干预对提升运动表现的效果最佳, 运动中采取降温干预的效果优于运动前的降温干预。

3.2 不同降温部位对运动表现提升的影响

在处理高温疾病(如中暑)时,医学领域常对额头、颈部以及腋下等身体部位进行降温处理。但在以提升运动表现为目的的降温措施中, 运动员有更多的选择部位。 目前常用的降温部位分为体内降温和体外降温两大类。 体内降温主要采取运动员饮用低温饮料、奶昔、冰浆等方法,也有采用薄荷醇进行口腔降温。 体外降温包括面部、颈部、手部、躯干、下肢以及全身等部位。 本研究发现不同的降温部位进行降温对运动表现提升的效果有所不同, 其中躯干降温、体内降温以及下肢降温的效果较为理想,口腔降温和手部降温效果一般,面部降温效果较差。 同时,研究发现对全身进行浸泡降温并未取得最佳效果。在治疗高温疾病和控制炎症因子时, 常采取局部降温的方法代替全身性的降温,不仅取得了良好效果,还减少了机体的不良反应[46-47]。 因此,重大比赛中采用局部降温措施(躯干部分)更加符合实际需求。

3.3 降温时机和部位的有效结合能够提高运动表现的原因和机制

合理的降温部位和降温时机能在热环境下有效提升运动表现的可能影响因素主要是, 降温措施实施后运动员的核心体温相对降低,热存储能力增强,减少了运动员训练和比赛中的不良热激反应[45]。 在运动中降温可以让运动员在运动过程中的体温降低,对于运动表现的增强效果最好。 由于躯干降温、体内降温以及下肢降温比起面部、 颈部等其他部位可以更好地降低核心温度,所以降温效果也比较好。在运动过程中核心体温的相对降低会使运动员心血管循环机能、骨骼肌机能、大脑神经机能产生一系列的生理变化。在心血管循环机能方面,运动员核心温度降低,机体散热量减少,血液循环运输至体表的血液减少,中枢循环系统的血流量相对增加[44]。 同时,机体散热量减少会降低流汗率, 体液和电解质流失相对减少,保证了内环境的相对稳定[27]。在骨骼肌机能方面,高温环境导致中枢神经发放冲动减弱,抑制了运动神经元的兴奋性, 降低神经-肌肉的控制能力,增加了神经肌肉疲劳程度[48]。 因此,降温措施可能提高了运动神经元的兴奋性,增强了神经-肌肉的控制能力。 Stevens[39-40]等研究发现高温下持续运动时,降温组肌肉运动单位募集能力(积分肌电更高)显著高于非降温组, 且降温组运动表现更佳。 Luomala 等[31]研究表明降温措施提高了运动员下肢肌肉的平均功率频率。在肌肉持续高温工作中,肌肉平均功率频率的提高,肌肉抗载荷能力增强。 此外,研究表明在持续的有氧运动中降温组的肌组织氧饱和度高于非降温组, 表明降温措施提高了肌肉组织有氧运动代谢能力。鉴于高温环境下,运动员最大峰值力矩、峰值功率出现下降的趋势[49],而降温措施能在一定程度上维持或提高峰值功率[38]。因此,降温措施对无氧爆发力运动表现存在着积极的影响。 大脑神经机能方面: 高温环境运动可能导致大脑血脑屏障渗透性发生改变,从而减缓人体脑血流速度[49-50]。由于大脑组织本身对温度及缺血有着特殊的敏感性,降温措施导致核心温度降低, 中枢系统血流量相对增加,提高了大脑在高温环境下的抗疲劳能力。高温下运动致疲劳时,并不是机体能量出现耗竭所引起,更多的原因也许是受大脑血浆神经递质的影响。 其中,机体体温升高导致的疲劳与多巴胺能神经元活性相关,同时多巴胺浓度的提高又控制催乳素的释放,进而影响大脑中枢神经系统的状态[51]。 因此,降温措施提高了血浆神经递质多巴胺的浓度,对中枢疲劳的发展可能起到延缓作用。 Barwood 等[34]研究发现,降温措施下运动员的知觉反应得到了有效提高。 综上所述,高温环境会导致大脑机能下降从而影响运动表现, 通过降温措施可以延缓中枢疲劳从而提高运动表现。

4 结论

在降温时机的选择方面, 采取连续性降温措施更有利于运动员运动表现的发挥, 尤其是在运动中以及间歇期间采取降温措施能更好延续降温效果,从而维持或提高运动表现;在降温部位的选择方面,采取不同的部位进行降温对运动表现提升的效果有所不同, 身体局部降温和体内降温均能提高运动表现,但局部降温措施(以躯干降温最佳)效果更好且更加符合运动员降温策略制定的实际需求。 在热环境下参与重大比赛时,教练员、科研人员应根据运动项目比赛特征及竞赛规程, 提前制定科学合理的降温策略,降低热环境对比赛的负面影响,帮助运动员维持或提升竞技能力。