鸽子巴扎

南子

鸽子巴扎

最先,它们并没有引起我的注意。

我说的是喀什高台民居的那些鸽子。

多年前一个阴郁的冬日黄昏,夕阳在云层深处透出混沌的光照,砌筑在一大块突出山坡上的旧城街区,房屋依崖而建,土黄色的生土还原了大地之色。外墙的房子和巷内的房子相毗连,房连房,楼连楼,房顶、烟囱、街廊、院落交互重叠,远远望去,这座山崖像一只沉落了的旧军舰。

第一眼看到它,我有一点惊诧莫名,站在原地,久久不能移动脚步。

这片古老的生土建筑群,是喀什的灵魂所在。

走在高台民居巷内,我看见巷子与巷子之间的顶壁,用横木支撑着,一个个门洞直接凿在年代悠久的泥墙上,人们就在这些神秘的洞穴里进进出出。这严寒中的土墙,经时间的浸润,有着黄金般的温暖,让我感到,人和泥土是那么相像,彼此间可以相互温暖。

当我攀上陡峭的石阶,已是晚霞满天。在鸽子的咕咕声和翅膀的扇动声中,我看见维吾尔族男子艾力江·买买提,正高举一杆红色鸽旗来回甩动。他的脚下,十来羽鸽子并排停在木杆上一动不动,灰白色的羽毛有点脏,看起来像一个个静止的泥塑玩具。

随着鸽旗在天空中有节奏地摆动,他头顶的一大群鸽子,像被神秘的引力吸引,做一天中最盛大的盘旋。

这是喀什老城一天中最后的、古老的摇摆。

在喀什市,盘旋屋顶之上的鸽子是最经典的景色之一。

黄昏时的天空,是属于养鸽人的。

此刻,艾力江背对着我,晚霞的光,从他身后照射过来,将他的黑色剪影分割。

高台民居的养鸽人,身处狭小的木阁楼,那些鸽子像一个隐喻,已然成为他们身体的一部分。

据说,维吾尔族人的养鸽习惯,至少有600年的历史。在维吾尔族人相对集中的喀什、和田、阿克苏一带,大多数人家爱养鸽子。他们养的主要是观赏鸽,当地人叫“笨鸽”或“翻翻”。

喀什的养鸽人被称为“凯普台瓦孜”。凯普台瓦孜家很好找,只要有鸽群环绕飞行,房顶立着木杆人摇摆着布条的地方,一定就是“凯普台瓦孜”家。或者,不管屋顶有没有鸽子在飞,只要看见房顶上横担木杆,杆上或墙头倒扣着一个个泥巴碗状物,也绝对是“凯普台瓦孜”的家。

29岁的艾力江家的房顶也立着横担木杆。他说,家里的这些鸽子,除了天落鸽,大多是从喀什市的鸽子巴扎交易来的。

“我家人给我8岁的生日礼物就是一只白鸽,我12岁就来这个巴扎看鸽子,对鸽子有点上瘾。”他说。

艾力江在一家手机店打工,现在拥有63只鸽子。

“一个鸽子嘛,抵得上我对10个女人的爱。”他嘿嘿一笑对我说。

巴扎,这种亘古流传下来的贸易方式,是维吾尔族人生活中最重要的一部分。在喀什老城区,几乎每条街道都有自己的巴扎主题,有坎土曼巴扎(铁匠街)、花帽巴扎(花帽街)、土陶巴扎、斗鸡巴扎、牛羊大巴扎等,其中,最奇特的,大概要数鸽子巴扎了。

它开在市中心的一个露天市场里,每周日开市,当地人也叫它“星期日巴扎”。

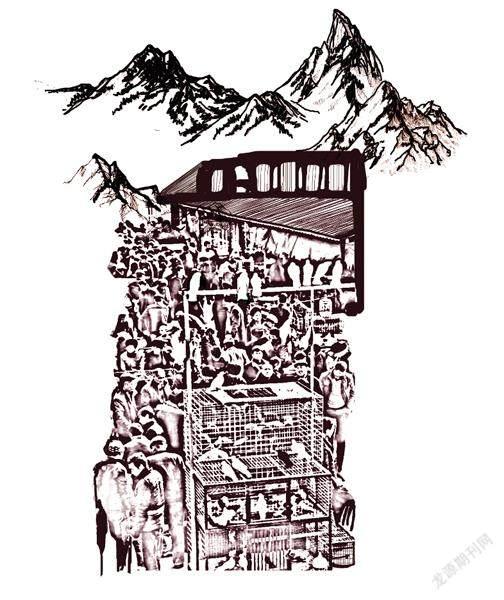

到了这一天,鸽子巴扎挤满了维吾尔族成年男人和男孩——大概,他们是全中国最喜欢“咕咕咕”的男人了。他们以鸽会友,传统男性的情谊在这里得到了狂热的、商品化的展示。

巴扎外面的街道略顯空荡,一进到里面,好像大街上的人全都跑到这里来了,过分狭小简陋的空间和过多的人搅和在一起,空气中搀杂着刚烘烤的馕、莫合烟、羊肉、土杂店以及干果吃食摊的味道,以及人们交易时发出的喧嚣。

看起来,这个鸽子巴扎是陈旧的,但所见的一切又都是新鲜的,快活和热闹的。像一个充满浓郁生活气息的热烈人间,正坦然洋溢着一种世俗的欢乐。

人们在这里挤来挤去,看鸽子,也看人。

充斥于各个摊位的鸽子,在铁笼子里发出“咕咕”声和翅膀的扇动声,把这里弄得热气腾腾、喧哗不已。不少鸽子身上的羽毛,被主人用俗丽的各色颜料进行了夸张的妆点,任由人们戳戳点点,评价它们的冠、喙、翼、尾。

我发现,在鸽子的买卖过程中,人们既注重毛色、体型,也注重其模样和叫声,鸽子挥舞翅膀的速度及耐力,也是他们下决心购买的关键所在。“一般说来,北疆的伊犁人更喜欢赛鸽,不太关心鸽毛的颜色,他们注重的是鸽子的精干程度,也就是翅膀能扑扇多少下。”

33岁的毯子推销员阿布都拉·热合买提说:“但是在南疆,也就是在我们这儿,这两方面我们都要看。”

据说,这个巴扎是中国最大的鸽市之一,汇集了各种各样的鸽子,一切能卖大钱的,和不值钱的鸽子,这儿全有——比如,这里有美国曼哈顿人行道上那些相似的灰色赛鸽;有白色雅各宾鸽,它的脖子上有一圈雅致得难以置信的羽毛;有像孔雀一样的棕色扇尾鸽,其神态也像孔雀那样高傲;还有一种双脚覆盖着长羽毛的黑色球胸鸽,感觉像粗鲁的莽汉,在鸽笼里不停地走来走去,一副随时要冲出去打架的样子。

这些一看就是稀有珍品的观赏鸽,被主人双手捧着举过头顶,像是摆在耀眼的舞台上,让它们在对自身的炫耀中,力求从人们的围观中挣扎出来,溢出寒伧的角落,展示自身的光亮和价值。

不过,在巴扎看到的大部分鸽子,都是极其普通的白鸽。

据说,一个鸽子品种的受追捧程度往往是瞬息万变的。66岁的亚买提·艾迪柯木在近五十年的养鸽过程中,看到了无数次养鸽热潮的兴起与消散。

他说:“说起来,自己跟鸽子结缘也算是继承而来的了,我的家族是做皮毛生意的,我没有继承家族企业,倒是因为狂热地爱鸽子,继承了一大堆鸽子,说到底,我算是继承了一堆的幸运。”

亚买提说自己8岁时就经常来这个鸽子巴扎,看父亲和哥哥在这里交易。直到家里养的鸽子越来越多。后来有一天,他忘记关鸽门,鸽子都飞走了,他吓坏了,不过,那些鸽子后来又都飞回来了,也就变成了他的深爱,毕竟那时候,只要有一只鸽子养乖了不走了,就能够特别喜欢,更何况是一大群呢。

喀什人喜欢鸽子的原因众说纷纭,当地老人们普遍认为,养鸽子这种成本高昂、费时费力的爱好,对男孩来说是一种成长仪式:它让男孩不再到处乱跑,而是爬上屋顶。他们年少时若能养好鸽子,长大后也一定能对家庭负有责任。

他们对此说法深信不疑。

37岁的艾杰提·马塔里普是一名邮递员,他身旁的鸟笼里装着数十只观赏鸽,只要价格合适,他就会痛快地和这些小动物道别。

一个维吾尔族女孩,十四五岁的模样。她独自蹲在鸽子巴扎的角落,一副闷闷不乐的样子,让我很难不注意到她。她脚下的鸽笼里只有一只鸽子,是那种很普通的白鸽。不一样的是,它的双翅被主人精心地染成了淡蓝色。脖子上还系了一只小巧的铜铃。当它在笼子里来回走动时,铃铛也随之发出细碎声响。

女孩默不作声地看着来往的人,偶尔有人过来问鸽子的价钱,她总是摇摇头,也不说话,一脸不高兴的样子。我听旁边一位卖凉粉的老妇人说,近一个多月来,这个女孩每周日都来这里摆摊卖鸽子。她还说,在这个巴扎,卖鸽子凑学费的小孩很常见。

但显然,女孩并不想卖掉这只鴿子,可她为什么每周日还带着鸽子来这里呢?我在一旁观察了她好久,最后,在她跟前蹲了下来。

我问她这只鸽子多少钱?女孩看了看我,摇摇头。然后,仰头望向一个摊位的屋顶。顺着她的目光,我看见房顶上落着一只逃跑的鸽子,一个中年男子半蹲着,举着蝴蝶网,正小心翼翼地爬向它。房屋顶上,一群鸽子正轻盈地飞向天空,远远地看,像是谁随手撒了一把碎纸片儿。

女孩看着飞远了的鸽子,目光久久没有落下。

几年后的一个傍晚,我再次来到喀什市高台民居。

一路上,我发现成片的生土房子倒塌,风化的黄色土块中露出一截破布或酒瓶碎片。曾世居这里的人,不断地离开,迁移到新城区,把老房子交给过往的时间和旧梦。还有少数没来得及拆除的房屋,院门紧锁,屋子是空的,窗户关得紧紧的,窗台落着灰尘,但院子打扫得很干净,感觉过不了多久,主人就会回来。

高台民居古老而芜杂的生活场景,真的要消失了吗?那样脆弱的美好之物,我的脚步挪离它一小步,似乎就会如烟如尘般不复存在——曾经那么多的房子,一条巷道掩藏着另一条巷道,彼此纵横交错。除非你一辈子住在这里,否则根本不知道哪儿是哪儿。

它是深奥难辩的人类之声,有着绝非一般的景致和历史。只是眼下,这种颓败的景象,让我产生了紧迫感。

距它不远处,是正在改造的喀什古城新区,不断加高的水泥加固网看上去像连续不断的大叉,偶有新鲜的泥土裸露出来,散发出阵阵泥腥气。

但,这又是属于喀什另一个崭新的故事了。

我跟着当地的朋友一起来到高台民居天台,一位维吾尔族养鸽人在自家鸽房的木架上一动不动地坐着,南疆的烈日,把他的皮肤晒得有些黧黑。

此刻,他长时间地看着天空。一群又一群鸽子在黄昏的天空盘旋。我甚至能听见它们翅膀扇动的声音——鸽子越飞越高、越飞越远,他的眼睛也越望越远。

我感觉,鸽子正带着他的意志飞,飞过喀什的江浩汗路、诺尔贝西路、欧尔达西克路、吾斯塘博依路——甚至更远。

此刻,他和鸽子们一起,获得了自由。

叶尔羌河

深秋的一天,我与几位媒体人去南疆莎车县霍什拉甫乡采访,当车子喘息着穿过一带绵延数百里的铁青色的大石山脉,我看见铁灰色的碎石戈壁光秃秃的,有如铅铸出来的世界,把天空衬托得萎靡。到处遍布石块和盐碱壳的荒野,起伏的山峦因了漫卷的沙尘而变得模糊,缄默的沙包波浪一般前涌。

在无生命的灰色地衣和枯草的均匀气味,还有厚重的沙尘气味中,只有我们笨重的身影在尘埃中时隐时现。

这就是塔克拉玛干大沙漠。

就在这无尽的沙包与沙包之间,我们意外地发现这里横陈着一道道弯曲、纵横交错的裂缝,它们自远方延伸而来,看上去并不是很深,大概也就一米多或者更浅,而宽度,则由几十米到百来米,窄的地方,只有十来米甚至几米。焦干的大地中,它们仿佛张着饥渴的嘴,向上天喊渴。

这些裂缝两边,长着稀疏的红柳和胡杨树,裂缝底部布满了大小不一的鹅卵石,可以清晰地看出曾经有水流过的痕迹。

从我们行程所处的位置判断,眼前这段干涸的河床当属于塔里木河的支流——叶尔羌河。

它是一条季节河。

而此行的目的地——莎车县霍什拉甫乡,它就在叶尔羌河中游。

直到我抵达莎车县城,心里仍惦记着这条河。当得知县城离叶尔羌河不远,便搭了一辆毛驴车,来到了叶尔羌河畔。叶尔羌河沿岸伫立着成片的胡杨树和红柳树。胡杨橙黄的树叶和红柳桔红色的枝叶杂然交织,如油画般绚丽斑斓。天蓝得呀,像一声清脆的唿哨。

我慢慢走到叶尔羌河滩边沿,再一次蹲下身子,默默注视着零星的几泓浅浅的河水,怅惘于茫茫沙漠中这条微小河水的消遁。

来莎车县之前,我就听说了霍什拉甫乡一条河与一家人的故事。故事的主人公图尔荪·夏木夏老人和他家族四代人,用世代沿袭的方式,在叶尔羌河边义务为村民摆渡,在与自然的抗争中寻找到了生活的默契。

这个叶尔羌河摆渡人的故事,令远在千里之外的我们奔赴而来,拜访图尔荪老人。

去图尔荪老人家真不是一件容易的事,得先找到他的孙子:艾克热木·霍加阿乌拉。

霍什拉甫乡巴扎村距离莎车县一百多公里,我们到了乡里后,在乡派出所干部的带领下,驱车十几公里到叶尔羌河渡口,见到了16岁的艾克热木,他看上去像是十一二岁的娃娃,神情羞涩,皮肤黝黑,眼睛被戈壁滩上的烈日灼得有些发红。

霍什拉甫,维吾尔语意为河流。叶尔羌河从这里缓缓而过,养育了全乡15个行政村近两万人。

艾克热木听我们要去拜访他的爷爷,便欣欣然给我们带路。我们在满是厚厚的浮土与泥泞的路上步行约两公里后,远远看到前方一片红色群山下村落的影子。这条从渡口到村庄的路,艾克热木和他的爷爷图尔荪曾经每天都要走好几个来回。

“看,快到了,那棵树下面就是老人的家。”民警小郭说:“逢年过节,乡里的干部和民警同志,都会带上米、面、油和生活用品看望老人家。”他补充道。

待走近了,村落路口几棵杏树下,几间泥屋,屋顶有烟。一头牛拴在了门口一棵瘦树上。我们走过去,看到一小块地里种着番薯等作物,我的肚子咕咕响起来,像闻到了烤番薯的香味。

待走近,我听到了狗吠。一位赤膊,穿宽裆长裤的老人坐在冒着浓烟的火堆旁,脸上没什么表情。他看起来已经很老了,皮肤干枯,就像是从地里拔出来的番薯。

老人见我们一行外人过来,从火堆里挖了两条烤熟的番薯丢给艾克热木,不发一语地看着他不畏烫地火速剥了,没一会儿工夫,就啃光了皮内侧烧焦的部分,老人颤巍巍地地站起身,又抛了两条番薯给了我和派出所干部小潘,示意我们吃下去。

他就是74岁的摆渡人——图尔荪·夏木夏。

他脸上的线条瘦削,有着高突的颧骨,丰厚的嘴唇。因常年在冰冷的河水里摆渡,他患上了严重的风湿病。佝偻着背,双腿弯曲,手指关节有些变形,走路时身体前倾,行走时需依靠拐杖。

“老爷子今天看起来好多了!”派出所干部小潘说。

去年,图尔荪老人病得很重,几乎躺在床上起不来。他还专程去了趟喀什的医院治病——那也是老人平生第一次出远门。他这一辈子去过最远的地方,就是莎车县城女儿的家。

很多年前,莽莽昆仑山脚下的这一片土地,零星散落着几个村庄。村里大多没有电视,没有自来水,太阳能发的一点电仅供夜晚照明。

人们过着平静而朴素的生活。

图尔荪老人已经忘了祖父第一次在叶尔羌河摆渡是哪一年。只知道早些年村子沒有通车,人们若是走山路到乡里办事情,要绕九十多公里路。所以,坐船渡河就成了最快捷的方式,只需要走二十多公里路。

在没有渡船之前,村民们为了渡河,把什么办法都想过了,有人骑骆驼过河,有人趴在一捆干麦草上过河,只要是能漂浮的物体,都被用来渡河。但这些土办法,也只能供一两个人过河,每年都听说有村民为了渡河而被淹死的事情。

图尔荪的祖父见到村民渡河成了大问题,于是,从没有见过船的他,花了一个多月时间造了一艘木船,开始在村口摆渡。十几块木板拼凑成的船虽然简陋,但在五十多米宽的河面上,倒显得很管用。

从此以后,牛呀、马呀、羊呀,几百斤重的东西都能轻松运过这条叶尔羌河。交通便捷了,买卖容易了,闭塞的小山村与外界的联络也活泛起来。而在他们所在的村子,翻过一座山还有一个村庄,这里的人都必须通过他家的摆渡船才能出行。所以,摆渡就成了他们家族的一项责任。什么都可以给摆渡让位,什么都不如让大家平安渡过叶尔羌河重要。

他日出而作、日落而息,风雨无阻,仿佛与叶尔羌河签了契约。有时,他顶着月光回家——大河,夜鸟,芦草,河岸的轮廓一一溶解在了月光里,他和它们密不可分,同升同落。

山中岁月容易逝。

待图尔荪老人的祖父去世后,他的父亲也选择了这条河流,开始为两岸村民义务摆渡。从那以后,他的整个世界,就是这条奔涌的叶尔羌河——当一滴水孕育另一滴水,一秒钟复制另一秒钟,他的生活方式更接近鱼类,有时顺流而下,有时逆流而上。

时间长了,图尔荪注意到父亲的眼睛和口腔的变化——那或许与衰老有关。他的眼珠子萎缩了,越缩越小,周围蒙了一层白翳,看上去,酷似鱼的眼睛。正午,没有村民过河的时候,他偶尔在岸边的树下和衣而睡,他睡觉的时候喜欢环抱双臂,侧着身子睡,两只脚互相交缠,这姿势也似乎有意模仿着一条鱼。而他的身体闻起来,似乎也有一股鲤鱼的土腥味。

图尔荪还观察过父亲瘦骨嶙峋的脊背,皮肤粗糙多褶,布满了各种瘢痕,少数瘢痕是褐色或暗红色的,大多数则是银色的,闪闪发亮。这些亮晶晶的瘢痕尤其令他忧虑,他怀疑父亲身上迟早会长出一片片鱼鳞来。

图尔荪总是担心父亲会变成一条鱼——但这种想法是他心底的秘密,跟谁也没说,直到父亲老得走不动路了。

待父亲去世后,图尔荪自然而然地接过了摆渡的任务。没有谁要求他这么做,但他知道自己必须去。他意识到,摆渡对自己来说,是责任的传承,亦是永远的放逐。

阳光给宽阔的河面镀上了一层虚空的白。当这只船飘到很远的时候,他看见了木船周围涌浪沉闷的撞击声,像极了父亲的咳嗽声。而后,他的脸,一同在尘世的河水中沉没。

从那以后,水在宽阔的河床流淌,而他的生命,亦伴随父亲在这条河上继续流淌。

图尔荪就是在这条河边出生的。儿时的他,经常在渡口的步檐石上一蹲老半天,一个人凝视缓流的河水,仿佛日后的青年时代,凝视恋人的面庞一样。他极爱这条河的一切,爱它每样哪怕再碎屑的细节。河岸的声音,水的味道,天空的倒影——怎么也看不够。

一条河流乃是有着自身的节奏的,就像他们的生活中存在着某种节奏一样。一条自然的河流很易于与他们的生活联系起来,他们倚河而居,在讲述这条河流时,仿佛就是在讲述他们自身的生活,河水的声响,实际上也在他们的生活中喧嚣着,他们常常体验到那急流的冲击力。

每天早上吃完饭,图尔荪就带着干粮来到河边。他把船清理干净后,仔细检查船的安全隐患,然后用力擦拭钢丝绳上的锈迹。没等这些事情忙完,河对面就传来了需要过河的人大声向他打招呼的声音。

上船、撑船桨、铺木头,将挂在绳索上的绳子从船的这头拉到那头,然后把船桨往河水里一撑,没一会儿,船就从叶尔羌河这面划到了对面。虽然河面不宽,但如果沒有这条摆渡船,村民们就只好“望河兴叹”。曾经因为汛期不能过河,村里出现过危重病人没有得到及时救治的情况。

“摆渡是我们家里的头等大事,家里有什么事,都必须先把需要过河的人安顿好再说。我接了这条船后,平时家里人若有空,也会过来帮忙。我父亲在世的时候说,如果哪一天他不在了,他也会在天上看着他的孩子给村民摆渡。因为,我父亲说‘摆渡就是我们的命。”图尔荪老人说。

刚开始摆渡的那些日子里,图尔荪时常在叶尔羌河寻找父亲的影子。河底是一片茫茫世界,乱石在思念河上游遥远的山坡,破碗残瓷在思念旧日主人的厨房,废铜烂铁在思念旧时的农具和机器,断橹和缆绳在思念河面上的船只,一条发呆的鱼在思念另一条游走的鱼,一片发暗的水域在思念另一片阳光灿烂的水面。

当他离开船,朝着家的方向走,觉得脚下的路在波动,乡间公路像河一样奔流,而身后的叶尔羌河河水纹丝不动,仿佛一片发亮的土地。

往后的40年里,图尔荪划着船,在叶尔羌河来来往往,他摆渡船桨的姿势、睡觉的姿势以及下船走路的姿势,包括身体散发出的鱼腥味——无一不像他的老父亲。

初秋季节,河流在沉睡,岸边的芦苇在抽浆,唯有不夜虫们在彻夜嘶鸣。图尔荪心潮涌动,破天荒地唱起了歌,在歌声中,叶尔羌河在天空飞舞,旋转,懵懂的鱼儿从木船下掠过。

时间停止了。

叶尔羌河又宽又满,充满了水的蒸汽,混合着芦花的味道,浓重而湿润的气息弥漫开来,有些呛人。水面上,野鸭子在水中起起落落。

后来,图尔荪把船驶得飞快,天地万物都在跟随着他行进,既轻盈又沉重。头顶上的芦苇叶间鸣响,发出了天籁之声。

他的身体几乎直立着,将薄而宽的桨差不多笔直地伸到了水里。船尾起了旋涡,两边的河岸很快地掠过去,由于速度太快,惊起了船底下一些不明真相的小鲤鱼,纷纷跳进了船舱,它们看起来可真傻。

他时常看着河面发呆,会看到河流的不同表情,它的漩涡,它的激流,它那飞落在岩石上溅起的白花花的泡沫,当木船随波远去,就像远去的,缓慢流淌的时光本身。

他就像是那条河,每天只生活在自己的潮汐里,一会儿来到了人们的面前,一会儿又退向沙漠的尽头。

渐渐地,他迷上了这条河流。

霍什拉甫乡巴扎村的村民们生活清贫,因而,图尔荪为他们渡河常常是免费的。收成好的年景,有出手大方的人会给图尔荪家一二十公斤麦子,或者,从城里为他捎来急需的药品及生活用品。

后来,村里的条件好了,村民有了摩托车、拖拉机这些大家伙,图尔荪的木船也统统给渡过河去,但也只收费一两元钱。

每个地方都有自己的传奇。

霍什拉甫乡巴扎村一家四代人延续了这个传奇随波逐流,顺流而下。叶尔羌河与图尔荪家族的契约,还在延续着。

如今,义务为村民摆渡四十多年的图尔荪已像他的父亲那样老,再也撑不动船了。但巴扎村的渡口依旧每天有人准时“上班”,那是图尔荪老人的儿子、孙子,为村民渡船,已成了一家人的责任。

今天在渡口“上班”的是麦麦提·图尔荪,是父亲最小的儿子,今年34岁,他看起来和当地的男人没什么不同,有些多毛的脸晒得黝黑,眼窝深陷,肌肉看起来比其他男人更结实。好像他刚从很远的地方抵达,身上散发出浓烈的荒漠与河流的混合气息。

父亲每天在渡口等着两岸的村民过河,是他自记事以来就有的记忆。父亲老了以后,将摆渡的桨递到他和两个哥哥的手上,就再也没有放下来过。

第二天一大早,我们去叶尔羌河渡口,远远的,我听到水流的声音。

正是10月下旬深秋季,一早一晚,河面有时会结一层薄冰,一场初雪很快将覆盖人们的生活,他们在河流冰层的碎裂声及草木休眠声中,迎来又一个冬天——

叶尔羌河边,一条大木船孤零零地停在驳岸边——平时河水流得匆忙,不时可见上游冲下来的枯枝败叶,还有淹死的小动物腐烂的尸体。可这天下午,叶尔羌河没有任何漂浮物,宽阔的河面像一匹灰白色的旧绸缎在我眼前铺展,静止不动,看上去很美,可是,却美得荒凉。

在这个村子,一代代人老去了,天气晴好的时候,他们经常无所事事地在这条河边枯坐,一支接一支地抽烟,默默地盯着眼前这条大河,好像自己从来不在岸上,只是利用他者的身份,看清河下每一块石头的锐利目光,以此来捕捉自己的形象。当河水带着往事远去,将他们为之操劳一生的背影冲刷干净。一些生活被淹没了,而另一些生活被重新点亮。

河的渡口旁有一顶绿色帐篷。图尔荪麦麦提告诉我,这是乡派出所为村民搭建的,遇上坏天气,等待渡河的乡亲可以坐在里面躲风避雨。他们也经常派出民警和图尔荪一家人共同为村民摆渡。

平时,也有村民坐在帐篷里面有说有笑,交换各种信息,像谁家浇地引水不公啦,谁家巴郎又打架啦,谁家的闺女出嫁了等等。

毛驴车、马车、摩托车、小轿车……随着村民的生活条件变好,需要摆渡的车辆在“进化”,图尔荪家里的船也在变大。

图尔荪麦麦提今天的午饭是半个发硬的干馕。他把馕扔到河水里泡软后,一边啃馕,一边用大瓢舀起河水咕咚咕咚地喝。叶尔羌河的水虽然纯净,却彻骨冰凉,可他毫不在意,指着这条船对我说。“你看到吗,它是我家造的第四条船。”

正说着话,有村民拉着一头小牛犊上了渡船。

小牛犊显然是头一回坐船,扭扭捏捏地怎么也不肯迈步,图尔荪麦麦提和同来的乡派出所干部小潘一起帮忙拉着缰绳,才把这头倔强的牛犊拉扯上了船。

过去,撑船靠一根船桨,很费力气。如今,聪明的摆渡人在河面拉起一根钢丝,在钢丝绳上安装一个滑轮,船头和船尾都拉着钢丝形成一个三角形,过河的时候只需要拉动钢丝,就能够根据三角型的变化把船摆渡到对岸。这个方法比以前省力多了。

为了体验摆渡的感觉,我们和小牛犊一起上了船。牛犊在船上紧张得四蹄哆嗦,头也不敢抬,待船驶到河心,船底进了一些水,人只能站在高些的木板上才不会沾湿鞋子。

不一会儿工夫,这一船的人和牛犊就摆渡到了河对面。

图尔荪麦麦提拿起铁皮桶做的长把大舀瓢,把船底进的水舀了出去。现在,这条船已经很旧了,但图尔荪老人和他的孩子们从没想过放弃,他们最大的心愿是能有一条新船。

这时,图尔荪麦麦提的妻子抱着刚出生不久的儿子来到河边,看静静流淌的河水,不说话。

小婴儿在母亲怀里听到河冰撞击木头船帮的声音,头微微偏了过来,这个叶尔羌河的孩子,将迎来他生命中的第一个冬天。

责任编辑 吴佳燕