基于DEA模型的省域新冠肺炎疫情防控能力系统性评价研究

唐 攀

一、问题提出

新型冠状病毒肺炎(以下简称新冠肺炎)是近百年来人类社会遭遇最严重的全球性大流行病,对全人类的生命安全和健康造成重大威胁。(1)中华人民共和国国务院新闻办公室:《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》,http:∥www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1681801/1681801.htm,最后访问日期:2022年11月15日。抗击新冠肺炎是一场全人类与病毒之间的战争,中国各级地方政府果断打响疫情防控阻击战,坚持“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,构筑起全社会同心“战疫”的人民防线,有效切断传染源,控制传播途径。时代是出卷人,我们是答卷人,人民是阅卷人。突如其来的新冠肺炎疫情是对我国各级党委政府的一次大考。面对疫情快速蔓延的危险形势,各级党委政府深入落实属地、部门、单位和个人四方责任,构筑党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的疫情防控体系,形成辖区内全社会联防、联控的工作合力,成功应对一次又一次疫情传播过程。特别是2020年初,我国以省域为管理单元,按照“一省一策”的防控模式,快速动员省、市、县(区)、镇(街)四级党委政府,以及企事业单位和社会公众,围绕共同的疫情防控使命,快速构筑形成省域内多层次、跨部门的疫情防控体系(2)薛澜:《推进国家应急管理体系和能力现代化》,《中国应急管理科学》2020年第2期。,有效遏制疫情快速蔓延,为全世界抗疫赢得了宝贵的准备时间与防控经验。

科学评价各级党委政府战“疫”大考,是反思与总结抗击新冠疫情伟大斗争的生动实践必须解决的基本问题,对进一步提升各级地方政府疫情防控能力具有重要指导意义。疫情防控能力是疫情防控体系在运行过程中涌现的整体性质,是一种体系能力,表现为对疫情传播过程进行干预与抑止的本领,也是体系具备的知识、资源和技能的综合反应(3)韩自强:《应急管理能力:多层次结构与发展路径》,《中国行政管理》2020年第3期。,是国家治理能力在应对疫情传播中的重要体现。然而,疫情防控能力难以测度与评价,制约了疫情防控管理水平的提升。在实践中,往往存在通过感染率、死亡率、治愈率和收治率直接评价的误区,没有考虑各省域疫情传播过程这张“考卷”的差异,无法有效反映疫情防控能力的真实水平,影响了对疫情防控工作的考核与问责。(4)中国青年网:《国家卫健委:疫情防控关键期要提高收治率和治愈率,降低感染率和病死率》,https:∥shareapp.cyol.com/cmsfile/News/202002/07/326060.html, 最后访问日期:2022年10月30日。现有研究往往按照还原论的思维方法,从不同维度对应急管理能力进行分解,识别能力要素,建立应急管理能力评价指标体系,并通过应急管理能力指标的累加进行评价,不能适应应急管理能力具有整体性与涌现性的本质特征。(5)李全利、周超:《4R 危机管理理论视域下基层政府的危机应急短板及防控能力提升》,《理论月刊》2020年第9期。(6)张海波、童星:《应急能力评估的理论框架》,《中国行政管理》2009年第4期。(7)刘德海、于倩、马晓南等:《基于最小偏差组合权重的突发事件应急能力评价模型》,《中国管理科学》2014年第11期。(8)宿杨:《新一轮公共卫生体系改革与应急能力建设》,《甘肃社会科学》2020年第6期。因此,如何科学认识与有效评价疫情防控能力,面临思维范式、分析方法与评估模型等多方面的挑战,制约了国家公共卫生应急管理体系与能力的现代化进程。

2020年初,我国抗击国内第一波疫情的生动实践,为观察疫情防控体系的运行过程与评价疫情防控能力提供了机会窗口。然而,行政辖区内的疫情传播过程受到体系中所有行为主体的干预与调节,并受到武汉封闭式管理前流入该辖区的人口数量,以及区域内人口系统特征等多种因素的共同影响,最终产生感染率。本文选择中国大陆除湖北、青海外的29个省、直辖市和自治区(以下统称为省域)(9)青海省在本文选取的评估时间段内没有产生感染病例,不纳入评估对象。应对国内第一波疫情的防控工作过程为评价对象,通过分析省域疫情传播过程与疫情防控体系之间的互动关系,将省域疫情防控能力界定为对省域内疫情传播效率的遏制程度。在此基础上,本研究引入数据包络分析方法(Data Envelopment Analysis, DEA)(10)魏权龄:《评价相对有效性的DEA 方法——运筹学的新领域》,北京:中国人民大学出版社1988年版。,构建省域疫情传播过程投入产出模型,提出了一种省域疫情防控能力的系统评价方法,适应了省域疫情防控能力的涌现性特征,对各省域战“疫”大考进行了科学评价,并提出了进一步提升疫情防控能力的管理建议。本研究澄清了对疫情防控能力的认识误区,分析了疫情防控能力的本质特征与评估要求,对区域疫情防控能力进行了科学界定。其次,本研究实现了省域疫情防控能力的整体性评价,对各省域战“疫”大考进行了科学判分,尝试解决疫情防控管理的核心问题之一,有助于深刻总结地方政府抗击新冠疫情的生动实践与新鲜经验,助推国家应急管理体系和能力现代化进程。

二、文献综述

新冠疫情爆发以来,学术界对如何提升疫情防控能力开展了大量研究。现有研究主要探索医院、疾控机构、基层政府等单位应对新冠疫情的防控能力,通过查找疫情防控能力短板,提出提升疫情防控能力的措施。(11)陆艳丽、李永红、任美璇等:《广西壮族自治区市、县两级疾控机构卫生应急能力建设现状分析》,《现代预防医学》2020年第11期。(12)秦小平、王传清、王荔等:《儿童医院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控能力调查分析》,《中华医院感染学杂志》2020年第11期。(13)房建:《疫情防控常态化下基层社区应急治理能力建设研究》,《山东行政学院学报》2021年第3期。这类研究工作主要关注单一组织应对新冠疫情的防控行为,从本质上属于单一组织应对疫情的组织绩效。部分学者对公共卫生应急能力要素进行了识别,着重分析了应急能力的短板,并提出了疫情防控能力提升的策略。(14)蒋朝莉、戴强:《提升我国突发公共卫生事件应急能力研究》,《中共郑州市委党校学报》2020年第5期。(15)高红霞、候贵林、韩丹等:《湖北省乡村医生突发公共卫生事件应急能力的调查分析》,《中国卫生事业管理》年2021年第11期。现有研究往往关注单一组织的疫情防控能力,对疫情防控能力的概念与构成要素进行了初步界定,往往以定性研究为主,不适应于体系化的省域疫情防控能力的特征,且没有涉及对疫情防控能力的评估。

疫情防控能力是应急管理能力在抗击新冠肺炎疫情传播过程中的具体表现,是应急管理能力的重要类型,科学认识与评价应急管理能力一直是应急管理研究的核心议题,将为分析与研究疫情防控能力提供重要借鉴。通过对文献进行检索与分析,现有关于应急管理能力的研究主要包括三类。首先,大部分研究按照应急管理过程将应急管理能力划分为预防能力、监测预警能力、应急响应能力、恢复重建能力(16)张海波、童星:《应急能力评估的理论框架》,《中国行政管理》2009年第4期。,通过分别评估各分项能力,获得应急管理能力的整体评估结果(17)铁永波、唐川:《城市灾害应急能力评价指标体系建构》,《城市问题》2005年第6期。(18)韩传峰、叶岑:《政府突发事件应急能力综合评价》,《自然灾害学报》2007年第4期。(19)田依林、杨青:《基于AHP-DELPHI法的城市灾害应急能力评价指标体系模型设计》,《武汉理工大学学报》(交通科学与工程版)2008年第1期。(20)刘德海、于倩、马晓南等:《基于最小偏差组合权重的突发事件应急能力评价模型》,《中国管理科学》2014年第11期。(21)陈升、刘思利:《政府应急管理能力及应急管理绩效的比较实证研究——基于汶川地震与芦山地震受灾群众的视角》,《灾害学》2016年第3期。(22)Wang,Y., et al.,“Research on Evaluation of Meteorological Disaster Governance Capabilities in Mainland China Based on Generalized Λ-Shapely Choquet Integral”,International Journal of Environmental Research and Public Health,Vol.18,No.8,2021,pp.4014-4031.。其次,部分文献按照应急管理的构成要素将应急管理能力划分为组织能力、资源保障能力、信息处理能力等,在分项评价的基础上,聚合形成整体性应急管理能力评价结果(23)邓云峰、郑双忠、刘功智等:《城市应急能力评估体系研究》,《中国安全生产科学技术》2005年第6期。(24)蔡林阳、田杰芳:《基于FAHP与云模型的城市防灾应急能力评价》,《华北理工大学学报》(自然科学版)2021年第3期。。最后,按照应急管理的行为主体将应急管理能力划分为国家实力、政府部门效能、应急管理人职业素养三个层次,并对各层次的应急管理能力指标进行细化,实现对应急管理能力的综合评价。(25)韩自强:《应急管理能力:多层次结构与发展路径》,《中国行政管理》 2020年第3期。随着对应急管理能力评估的研究工作持续深入,学术界不断提出新的应急管理能力分解维度,提出的应急管理能力评价指标更加新颖和细化。

然而,以上关于应急管理能力评估的研究工作往往基于还原论的思想对应急管理能力进行分解,在分项评估的基础上进行累加求和,缺乏对应急管理能力整体性与涌现性等本质特征的把握,存在认识误区,从而导致现有应急管理能力评估方法存在思维范式与评估方法的双重挑战。其次,现有文献对疫情防控能力的形成过程建立在简单系统假设的基础上,没有科学认识疫情防控能力的整体性特征,对体系化的疫情防控能力缺乏科学界定和深刻认识。针对以上问题,本文通过分析省域疫情传播过程与省域疫情防控过程之间的关系,科学界定了省域疫情防控能力,创新性地提出了一种基于DEA的省疫情防控能力评估方法。

三、省域新冠疫情传播过程、防控体系与防控能力

中国抗击新冠疫情可以划分为五个阶段(26)中华人民共和国国务院新闻办公室:《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》,http:∥www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1681801/1681801.htm, 最后访问日期:2022年11月15日。(中国新闻办公室,2020),本文主要关注前两个阶段的疫情管控工作。第一阶段从2019年12月27日至2020年1月9日,武汉地区出现局部社区传播和聚集性病例,其他地区出现武汉关联确诊病例,中国全面展开疫情防控,各省域地方政府迅即应对突发疫情。第二阶段从2020年1月20日至2月20日,各级地方政府采取最全面、最严格、最彻底的措施,初步遏制疫情蔓延势头。在该过程中,省域是开展疫情防控工作的基本管理单元,采取了“一省一策”的疫情防控工作模式,尚未形成较为成熟的疫情防控策略,各省域面对新冠疫情的高度不确定性所表现的疫情防控能力具有较大差异。接下来以该时段内省域新冠疫情传播过程为研究对象,分析省域疫情传播过程的影响因素,以及疫情感染率的形成机制。其次,通过分析疫情防控体系及其构成要素与疫情传播过程之间的关系,对省域疫情防控能力进行界定,并分析疫情防控能力的特征与评估要求,为提出省域疫情防控能力系统性评估方法奠定基础。

(一)省域新冠肺炎疫情传播过程及其影响因素

2020年1月23日前武汉流入国内各省域的500万人中潜在的感染病例及其形成的感染链是导致本文评估时间内各省域疫情感染病例形成的主要原因。根据传染病传播理论,本文以省域疫情传播过程为分析对象,分析武汉流入省域内的感染病例、省域人口系统特征与省域疫情防控过程对疫情传播过程的共同影响,解释省域疫情感染率的形成机制。省域疫情传播过程主要受到三方面因素影响:(1)武汉流入各省域的人口,代表了输入疫情风险,武汉流入该省域范围内的人口越多,潜在的感染人口越多,将诱发感染链的形成。(2)省域人口系统特征,代表疫情传播的载体,省域人口的空间分布、结构和流动性等特征将直接影响疫情传播过程。(3)省域疫情防控过程,代表疫情干预与抑止因素,省域各级党委政府迅速激活疫情防控体系,排查武汉流入各省域的感染病例,隔离传染源,切断传播途径,成功遏制了疫情快速传播的危险进程。省域疫情传播过程及其多维度影响因素如图1所示。

1.武汉流入人口及其引发的省域新冠疫情传播过程

2020年1月23日武汉市封闭式管理前30天内,从武汉市流入各省域的人口中潜在的感染病例是各省域的输入性疫情风险,流入人口中潜在的感染病例产生的疫情传播链,导致各省域感染病例数量增加。根据SIR模型(27)Kermack,W. O., McKendrick,A. G.,“Contributions to the Mathematical Theory of Epidemics,Part I”, Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, Vol.115, No.772, 1927, pp.700-721.,疫情传播过程的实质是人际之间的接触,是人群中发生的复杂扩散过程。(28)张发、李璐、宣慧玉:《传染病传播模型综述》,《系统工程理论与实践》2011年第9期。感染者、易感者以及免疫者之间的人际接触形成感染链条,导致个体感染状态变化,个体间人际关系网络影响感染疫情的概率。因此,本文将分析的省域疫情传播过程界定为2020年1月23日前武汉流入各省域人口中潜在感染者诱发的疫情传播过程。假设武汉流入各省的人口中疫情风险为均匀分布,利用武汉流入各省域的人口数量代表输入性疫情风险水平,输入性风险水平越高,将导致省域疫情感染率增加。

图1 省域新冠疫情防控传播过程及其影响因素

2.省域人口系统及其对疫情传播过程的影响

SIR模型解释了疫情传播过程的基本规律,但忽略了空间异质性、个体移动,以及人际关系网络影响因素对疫情传播过程的影响。(29)王青青:《复杂网络中的传染病传播动力学研究 ——基于记忆与社会影响因素》,云南财经大学硕士学位论文,2020年。行为动力学理论将人际关系网络纳入传染病传播模型的分析过程中,认为不同群体中的个体之间具有不同的交互场景,交互场景决定了个体的交互网络,影响了传染病传播的路径。(30)Keeling,M. J.,“The Implications of Network Structure for Epidemic Dynamics”,Theoretical Population Biology,Vol.67,No.1,2005,pp.1-8.(31)冯姗姗:《集合种群网络上传染病动力学建模分析集合种群网络上传染病动力学建模分析》,中北大学博士学位论文,2020年。网络模型认为人际传播所依赖的人际交往模式具有差异性(32)Liljeros,F.,Edling,C. R.,AmaralL,A. N.,“Sexual Networks: Implications for the Transmission of Sexually Transmitted Infections”,Microbes and Infection,Vol.5,No.2, 2003, pp.189-196.,互动范围具有局限性(33)Wallinga,J.,Edmunds,W.J.,Kretzschmar,M.,“Perspective: Human Contact Patterns and the Spread of Airborne Infectious Diseases”,Trends in Microbiology,Vol.7,No.9,1999,pp.372-377.,并认为低平均接触数、高度集聚,以及随机网络传播(34)Karsai, M.,Kivela, M., Pan, R.K.,et al.,“Small but Slow World: How Network Topology And Burstiness Low down Spreading”, Physical Review E,Vol.83,No.2,2011,pp.25-102.可以提高网络的抵抗力。因此,从疫情传播过程的系统层次理解,分析省域疫情传播过程必须考虑人口迁徙、群体内部结构等特征带来的影响。人口系统是新冠病毒传播的载体,人口迁移和人群结构在疫情传播过程中影响疫情传播路径与传播概率,进而影响疫情感染率。

因此,作为新冠病毒的宿主和疫情传播载体,省域内人口的分布与活动、人际关系网络等因素直接影响新冠疫情传播过程,最终对省域感染率产生影响。考虑到直接收集反映全国各省人口分布与人际关系网络数据的难度较大,本文利用衡量人口系统特征的代理变量,刻画省域人口系统的特征,并测度其对省域疫情传播过程的影响,主要包括:(1)交通基础设施的特征,地铁、公共汽车等公共交通设施是人口流动的关键节点,反映了人口流动的规律和聚集特征,也是新冠疫情传播的关键场所,省域范围内交通基础设施的空间布局形塑了人口流动。(2)医疗资源的聚集程度,医疗机构是发热病人和疑似感染人口相对集中的场所,在新冠疫情爆发初期是疫情传播的高风险场所。各省卫生健康部门高度重视大型医疗机构病毒传播风险的控制工作,严格落实院内感染预防控制工作。(3)省域经济社会特征,中国内地各省域经济社会发展不平衡,不同省域内经济社会发展水平与结构影响和塑造了人口的空间分布与人际关系结构,进而对省域疫情传播过程造成重要影响。

3.省域疫情防控过程及其对疫情传播过程的影响

面对省域内新冠疫情快速蔓延的危险形势,省域内各级地方政府按照早发现、早报告、早隔离、早治疗(“四早”)制定与实施各类政策措施,落实“应收尽收、应治尽治、应检尽检、应隔尽隔”的工作要求。省域内各级党委政府成立本级政府新冠疫情防控指挥部,将疫情防控工作逐层分解,推动疫情防控措施落到实处。各级新冠疫情防控指挥部通过统一指挥和调度,形成各负其责、协调配合、运行高效的疫情防控指挥体系,贯彻各项防控措施。深入推动落实属地、部门、单位、个人四方责任,迅速开展社会动员,构建全民参与、联防联控、群防群控的疫情防控体系,并充分发挥基层主体作用,广泛宣传动员,加强群众自治,实施网格化管理,快速控制传染源和切断传播途径,成功干预、延缓和抑止疫情传播过程。省域范围内的疫情防控工作过程是在各级党委政府领导下,全社会主体通力合作与疫情传播过程之间开展的对抗过程,具有参与行为主体的多样性,防控结果高度不确定等特征。降低死亡率和提高治愈率主要依靠医疗体系,除湖北省外的全国其他省份的医疗救治资源相对充足,没有出现医疗资源挤兑现象,并按照国家统一的救治方案开展医疗救治工作。在收治率方面,各省域范围内基本做到了应收尽收。因此,除省域感染率外的其他三项指标的差异不大,不能反映省域疫情防控能力。在本文评估的29个省域中,不同省域间的感染率差异较大,疫情防控的主要工作围绕降低感染率开展。因此,省域内各级地方政府能不能有效降低疫情感染率反映了省域疫情防控工作的水平与能力。

(二)省域疫情防控体系与疫情防控能力

省域新冠疫情防控体系是参与疫情防控工作的所有行为主体,通过合作与互动形成的整体,省域疫情防控能力是体系中所有行为主体共同实现,是体系运行过程整体表现出的对疫情传播过程的遏制程度。从纵向看,省域疫情防控体系分为省、市、区(县)、镇(街)四级防控体系。从横向看,各级党委政府成立本级政府疫情防控指挥部,落实属地、部门、单位和个人四方责任,整合辖区内不同单位的应急资源,控制疫情传播过程。在省域疫情防控体系中,各行为主体在纵向上开展指挥与控制,在横向上实施合作与协调,形成有序运转、协调一致的疫情防控工作秩序。各行动主体通过具有动态性和适应性的多样化互动,实现降低省域疫情感染率的共同目标。因此,省域疫情防控体系是网络化的组织,组织间互动是体系运行的基础,必须通过复杂系统的思维与方法来认识和分析疫情防控体系(35)胡晓峰、张昱、李仁见等:《网络化体系能力评估问题》,《系统工程理论与实践》2015年第5期。,才能有效揭示疫情防控过程的本质特性,科学认识疫情防控工作过程及其涌现结果。通过以上分析,省域疫情防控能力的定义如下:

定义1:省域疫情防控能力是疫情防控体系内各行为主体在疫情防控过程中通过协同配合,相互合作,实现对疫情传播过程的遏制程度,对降低疫情感染率和感染数量具有重要影响。

科学认识省域疫情防控能力的特征是分析与评价疫情防控能力的基础,也对如何评价“战疫”大考提出了挑战。根据对省域疫情防控体系的分析,总结省域疫情防控能力的特征如下:

首先,省域疫情防控工作结果是体系内各行为主体通过复杂互动与相互合作,在干预与调节疫情传播过程中所涌现出的整体性结果。疫情防控体系中各行为主体共同参与的疫情防控过程能不能跑赢疫情传播过程直接决定了疫情感染率。省域疫情防控能力是疫情防控体系中针对疫情传播过程的快速发现能力、快速报告能力、快速处置能力的乘积,直接作用于疫情传播过程,表现为对疫情传播过程的应对与干预水平。省域疫情防控能力具有“木桶原理”的特征,不是各类分项应急能力的累加和,表现为体系行为主体的整体和,具有典型的非线性特征。因此,评估省域疫情防控能力必须适应该能力具有整体不可分割的特征,并体现整体性评估的要求,不能按照传统系统能力评估模型建立树状指标体系,并以累加求和的方式进行评估。

其次,省域疫情防控能力是行政辖区内参与疫情防控工作的各级党委政府、职能部门、企事业单位与社会公众通过在体系结构塑造下的不确定性相互作用和互动,实现从微观个体行为到宏观系统行为的涌现,测度了疫情防控体系控制疫情传播过程的本领。因此,疫情防控能力是体系内所有要素共同产生的新特性,是一种体系能力,具有整体涌现的不可预知性,将产生无法预测的多种结果,从而导致疫情防控能力具有不确定性特征。

最后,疫情防控工作是省域疫情防控体系与新冠病毒及其传播过程之间的战争,疫情防控过程具有高度动态性,各参与行为主体在疫情防控过程中持续进行互动,推动疫情防控体系持续动态演化。因此,省域疫情防控能力是疫情防控体系在与疫情传播对抗的过程中表现出的水平与本领,具有相对性,必须在针对特定疫情传播过程的干预与抑止过程中才能产生。

根据以上分析,各省域感染率受到多种因素共同影响,不能直接衡量各省域疫情防控体系在抗击新冠疫情中的行为表现与工作成效,更不能直接利用省域疫情感染率评价“战疫”大考的成绩。科学评估省域疫情防控能力,必须从省域疫情防控体系复杂系统的整体涌现性与动态性特征出发,理解疫情防控结果的产生机制。鉴于以上问题,本文抛弃传统的基于还原论的应急管理能力评估理念与方法,遵循复杂系统思维和方法,提出了适应疫情防控体系整体性、涌现性与对抗性特征的省域疫情防控能力评价方法,科学评价“战疫”大考,解决疫情防控管理工作面临的难题。

四、研究方法、指标选取与数据来源

中国内地各省域抗击新冠肺炎的伟大斗争为我们观察、记录、认识与评价疫情防控能力提供了宝贵的机会窗口。本文遵循复杂系统思维认识省域疫情防控过程,将DEA模型引入省域疫情防控能力评价工作,通过构建省域疫情传播过程的投入与产出系统模型,创新性地提出了一种省域疫情防控能力分析与评价方法,实现对各省域“战疫”大考进行科学评价。

(一)DEA模型的引入

DEA是评价具有多投入和多产出决策单元的效率的一种有效方法,借助数学规划和统计数据对决策单位元的相对有效性进行评价。(36)魏权龄:《评价相对有效性的DEA 方法——运筹学的新领域》,北京:中国人民大学出版社1988年版。本文选取2019年12月27日至2020年2月20日期间各省域新冠疫情传播过程作为决策分析单元,构建省域疫情传播过程的“投入—产出”系统,通过对省域疫情传播效率进行科学评价,实现对省域疫情防控能力的整体性评估。在本文考虑的时间段内,从武汉流入该省域人口中的潜在感染病例触发了各省域内疫情传播过程,且疫情传播过程受到省域范围内人口系统特征的影响与塑造。同时,省域疫情防控体系采取的疫情防控措施有效干预与抑止了疫情传播过程。因此,省域疫情感染率是该疫情传播过程在以上三方面因素共同作用下产生的结果。根据对省域疫情传播过程的分析,该决策单位的输入指标包括2020年1月23日前一个月从武汉流入该省域的人口数量(即外部输入性疫情风险水平)、省域内人口系统特征;输出指标主要是省域新冠疫情感染率。本文将省域疫情防控能力界定为省域疫情防控体系对该区域内疫情传播过程的遏制程度。省域疫情传播过程的效率越低,表明防控体系对疫情传播过程的遏制程度越强,代表省域疫情防控能力越强;反之亦反。根据以上分析,本文将给定时间段内省域疫情传播过程作为DEA决策单元,将输入性疫情风险与省域人口系统特征作为投入因素,将省域疫情感染率作为产出因素,从而构建省域疫情传播过程的投入产出系统,并通过评价DEA决策单元的效率,实现对省域疫情防控能力的整体性评价,并适应省域疫情防控能力的特征。

(二)指标选取与数据来源

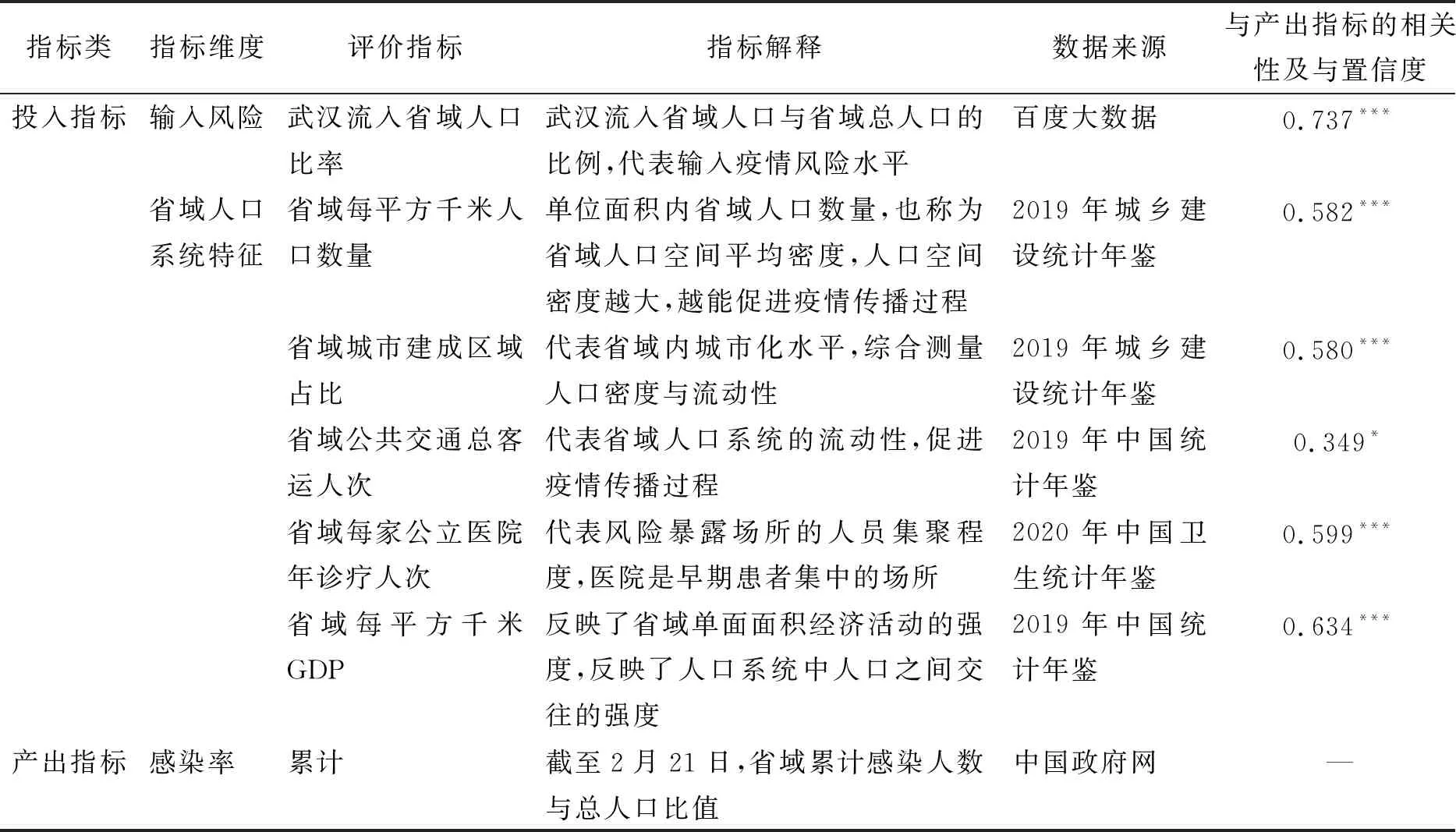

为科学构建省域疫情传播过程的投入—产出系统,这里选取了具体的投入指标与产出指标,并明确各指标的数据来源。

1.省域输入疫情风险

2020年1月23日前一个月,武汉市封闭式管理前流入各省的人口在省域范围内形成的疫情感染链条是疫情传播过程形成的源头(37)陈长坤、童蕴贺:《基于元胞自动机的传染病跨区域传播模型研究》,《武汉理工大学学报》(信息与管理工程版)2018年第4期。,导致省域感染率持续增加。本文假设武汉流入各省的人口中,疫情风险呈均匀分布。利用武汉流入省域人口数量与省域常住人口的比值代表输入疫情风险水平,并作为疫情传播过程的投入指标。在本文考虑的时间段内,输入疫情风险水平越高,在单位人口系统内产生的感染链条与感染人数越多,将造成省域感染率越大。(38)叶玉瑶、王长建、张虹鸥等:《基于人口流动的广东省COVID-19疫情风险时空分析》,《地理学报》2020年第11期。(39)李建军、何山:《人口流动、信息传播效率与疫情防控——基于新型冠状肺炎(COVID-19)的证据》,《中央财经大学学报》2020年第4期。(40)刘涛、靳永爱:《人口流动视角下的中国新冠疫情扩散时空动态——传统数据和大数据的对比研究》,《人口研究》2020年第5期。根据以上分析,本文选取2020年1月23日前,从武汉市流入各省域的人口占该省域常住人口的比例为投入指标,并认为投入指标越大,则该省域的新冠疫情感染率越高。

2.省域人口系统特征

省域人口系统是新冠肺炎疫情传播的载体,人口空间分布和社会关系等特征对新冠疫情传播过程产生重要影响,塑造了疫情传播途径与扩散模式,并最终影响省域疫情感染率。省域人口系统受省域经济社会特征的塑造,本文选取省域社会系统、基础设施系统与经济系统的特征指标来度量省域人口系统特征,将其作为疫情传播过程的投入指标,并分析了投入指标与产出指标之间的关系。

第一,新冠疫情传播过程以人口系统为载体。著名的胡焕庸线表明我国人口空间分布存在东南区域人口多,西北区域人口少的特征,不同省域间人口密度存在巨大差异(41)李佳洺、陆大道、徐成东等:《胡焕庸线两侧人口的空间分异性及其变化》,《地理学报》2017年第1期。,将对人际间疫情传播过程产生重要影响。省域范围内人口密度越大,单位面积内人口数量越多,新冠病毒越容易从感染病例传播到健康人群。在疫情防控中,降低单位面积的人口密度往往是控制疫情传播过程的重要手段,在人员密集的高风险场所采取严格控制人数的措施,能够达到降低病毒传播的目的。(42)Kim,S. J., Bostwick, W.,“Social Vulnerability and Racial Inequality in COVID-19 Deaths in Chicago”,Health Education & Behavior,Vol.47,No.4,2020,pp.509- 513.根据以上分析,本文利用每平方千米人口数量测度省域人口密度,作为省域疫情传播过程的投入指标,并认为该指标越大,省域疫情感染率越高。

第二,省域范围内人口并非均匀分布,而是呈现选择性集聚的特征。省域基础设施是为公众提供公共服务的关键载体,基础设施的空间布局反映了省域内人口分布与流动的特性。因此,基础设施通过对人口活动轨迹与范围进行塑造,影响省域疫情传播过程。从我国疫情传播的实际过程分析,集聚性疫情感染涉及的病例数占全部确诊病例总数的50%~80%。(43)中华预防医学会新型冠状病毒肺炎防控专家组:《新型冠状病毒肺炎流行病学特征的最新认识》,《中国病毒病杂志》2020年第2期。城市化区域是基础设施建设水平较高的区域,促进了人口的集聚,人口密度与人口流动性较农村区域更大,促进了疫情加快传播。因此,城市区域是滋生病菌的温床,具有更高的人口密度与人口流动性,将正向促进疫情传播。本文将省域内建成区面积与省域国土面积的比值定义为城市化空间比率,将其作为投入指标,并认为该指标越高,省域疫情感染率越高。

第三,从新冠病毒传播的规律分析,医疗机构与公共交通设施是省域内产生疫情感染的关键场所,也是感染病例集聚和疫情风险传播的关键场所。在本文关注的时间区间内,新冠肺炎是新发传染病,医疗机构是疫情爆发初期潜在感染人群集聚,且健康人口高度密集的场所,存在较大的疫情传播风险。(44)张群、刘轶永、孙逊等:《综合性医院传染病防控策略与思考》,《解放军医院管理杂志》2010年第8期。从新冠疫情报道分析,国内出现多起医疗机构院内感染和疫情传播现象。公共交通场所人员高度密集,且流动性强,高度密集和动态的人流为疫情传播提供了载体。(45)张毅、王雪成、毕清华:《基于新型冠状病毒传播机理的交通出行易感度研究》,《交通运输研究》2020年第1期。在公共交通空间,人际接触频率高,人际间物理距离短,且人群处于流动状态,潜在感染病例传播疫情速度快,追踪难度远远大于固定场所,并呈现网络化扩散的疫情传播特点。(46)卿菁:《特大城市疫情防控机制:经验、困境与重构——以武汉市新冠肺炎疫情防控为例》,《湖北大学学报》(哲学社会科学版)2020年第3期。因此,医疗机构的分布与公共交通系统的特征通过形塑省域内人口分布和人流,从而影响疫情传播过程。本文利用省域公共交通的年客运量,即城市轨道交通年客运量(47)部分省域如山西、海南、宁夏、青海以及西藏在2019年未开通运营城市轨道交通,故将以上省域的“每辆轨道交通车辆的年客运量”赋值为0。与城市公共汽车年客运量之和,测度公共交通运输规模,将其作为投入指标,并认为该指标越大,省域疫情感染率越高。同理,本文将公立医院的年诊疗人次平均值,即公立医院年诊疗人次/医院数量,用以测度省域医疗资源集聚程度,将其作为投入指标,并认为该指标越大,省域疫情感染率越高。

第四,省域经济活动是人口的生产、分配、交换和消费活动,省域经济活动特征影响省域人口系统的结构与流动性。因此,本文认为省域经济水平和结构反映了省域人口空间分布与流动性特征,进而对省域内疫情传播过程产生重要影响。首先,省域内经济发展水平表征了经济活动的频繁程度,经济发展水平越高,人口系统中人际接触越频繁,促进了疫情传播与扩展过程。研究表明经济发达地区人口密度大,流动性强。在新冠疫情爆发初期,经济发展水平较高的区域病例数量增长率较高。(48)刘逸、李源、黎卓灵等:《新冠肺炎疫情在广东省的扩散特征》,《热带地理》2020年第3期。本文选取省域内每平方千米GDP测度经济发展水平,将其作为投入指标,并认为该指标越大,省域疫情感染率越高。

本文选择中国大陆除湖北、青海以外的29个省域新冠疫情传播过程作为DEA决策单元,构建疫情传播过程的输入指标与输出指标体系,省域各项指标的意义解释及其数据来源详见表1。青海省在本文考虑的时间段内未产生确诊病例,故不予以考虑。同时,本文对投入指标与产出指标进行了Spearman相关性分析(49)樊嵘、孟大志、徐大舜:《统计相关性分析方法研究进展》,《数学建模及其应用》2014年第1期。,研究结果表明所有投入指标均通过了相关性检验。

表1 省域疫情传播过程的输入与输出指标及其相关性分析

五、分析结果

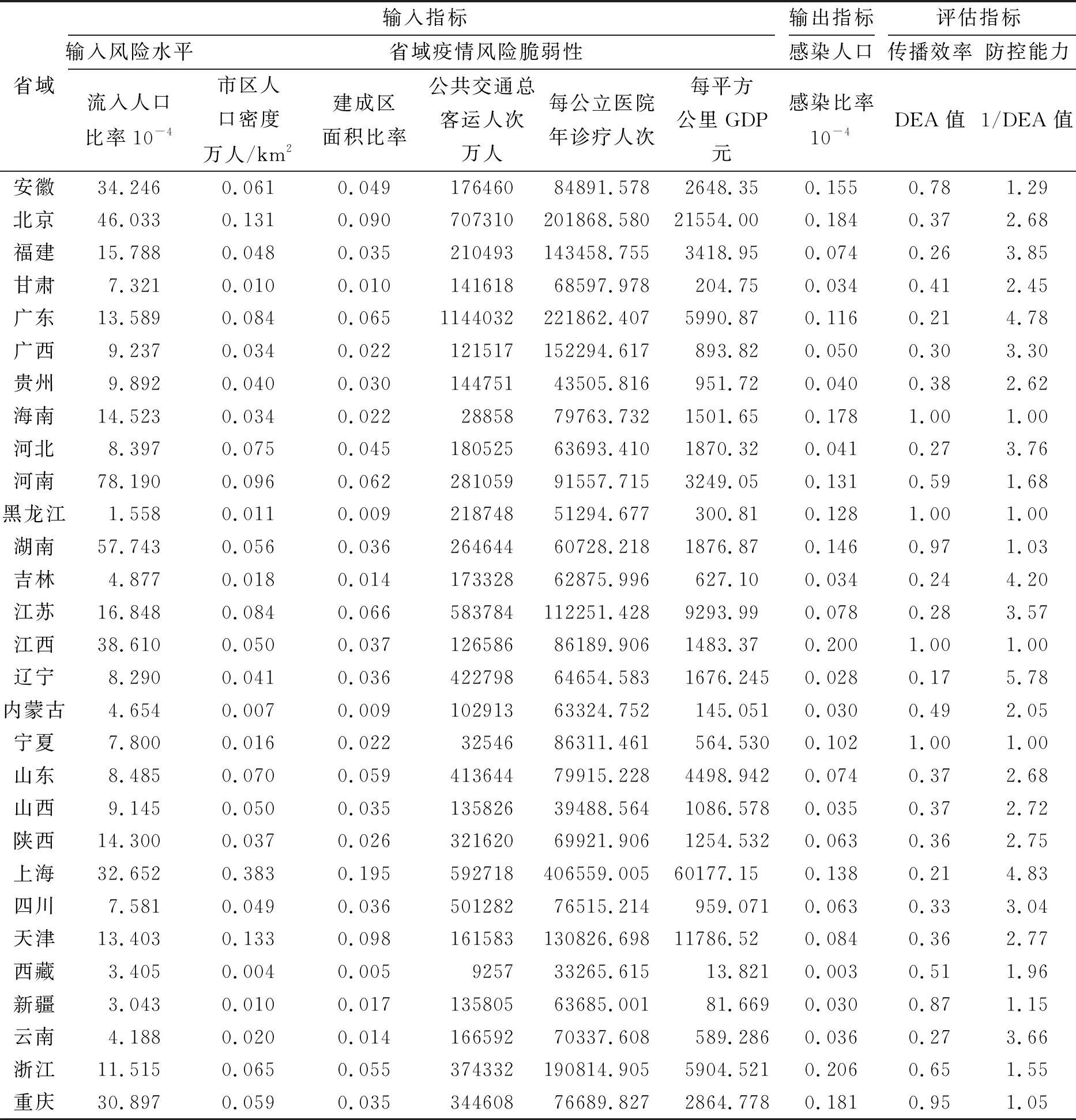

本文将29个省域疫情传播决策单元的6项投入指标和1项产出指标代入CCR模型,利用DEAP软件计算各省域的疫情传播效率,具体DEA评价值见表2。

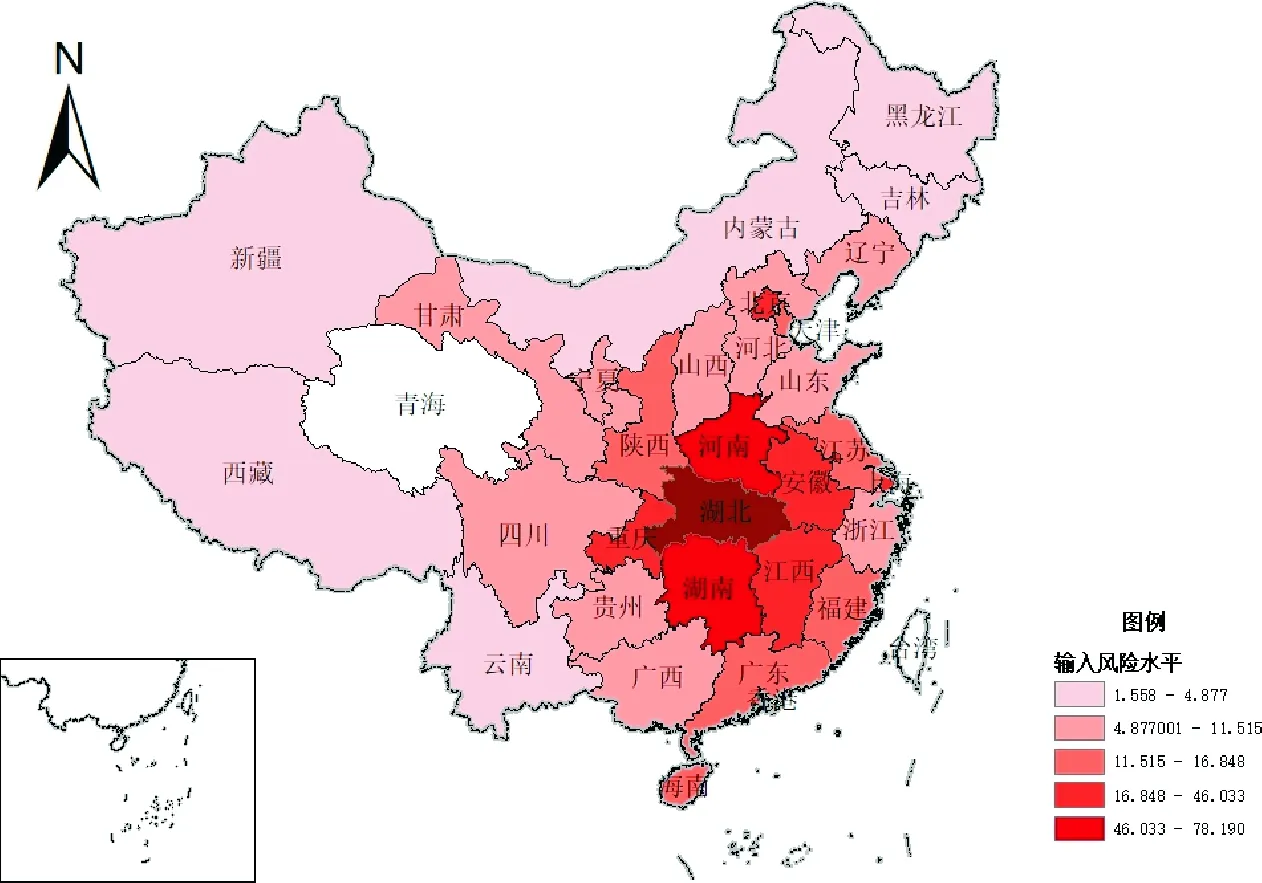

根据以上评估结果,全国29个省域输入性风险水平、省域感染率、省域疫情防控能力评价值如图2所示。根据以上分析,在2019年12月27日至2020年2月20日全国抗击新冠疫情的前两个阶段,在控制输入性风险和省域人口系统疫情脆弱性的条件下,29个省域疫情传播效率平均值为0.516,标准差为0.292。研究结果显示,面对突如其来的新冠肺炎疫情,我国各省域表现的总体疫情防控能力较强,较快遏制了新冠疫情风险快速传播与扩散的危险进程,彰显了我国的制度优势。面对2019年1月23日前武汉流入各省人口及其形成的潜在感染链条,各省级政府层层动员,分解和落实疫情防控任务,不断压实疫情防控责任,最终快速遏制了疫情传播进程。

同时,从省域疫情防控能力评估值分析,省域疫情防控能力前三名为辽宁、上海、广东。海南、黑龙江、江西与宁夏4个省域的疫情防控能力评价值处于最后。该结果表明:在中央政府的统一部署下,各省域地方政府面对新冠肺炎疫情扩散和传播,表现的疫情防控能力存在显著差异。由于在抗击疫情的初期,我国尚未形成统一的疫情防控工作模式,各省域地方政府在抗击疫情的过程中进行了自主探索,通过评估省域疫情防控能力,有助于分析总结各省域优秀经验,提出更为科学高效的疫情防控工作模式。同时,这也为各省域之间相互学习和借鉴提供了空间。

根据本文提出的评估方法获得的省域疫情防控能力排名结果,以及根据省域疫情感染率对省域疫情防控能力的排名如图3所示。结果显示,基于DEA的省域疫情防控能力排名与基于感染率的疫情防控能力排名差异较大,说明省域感染率不能反映省域疫情防控能力,无法有效测度各省域“战疫”大考的成绩。例如,广东省感染率处于全国第19位,但是基于DEA的疫情防控能力全国排名为第3位;新疆的感染率处于全国第4位,基于DEA的疫情防控能力全国排名为第23位。

表2 省域疫情传播效率与疫情防控能力DEA评价值

图2(a) 省域输入风险水平

图2(b) 省域疫情感染率

图2(c) 省域疫情防控能力评价结果

图3 省域感染率排序与基于DEA的省域疫情防控能力排序差异分析

六、管理建议与讨论

当前新冠疫情仍在蔓延,我国各地疫情防控形势依旧严峻,外防输入、内防扩散的疫情防控工作仍不能松懈。坚持“动态清零”的总方针,贯彻落实“四早”的工作原则,有效控制行政辖区内疫情风险传播,是当前我国各级地方政府的重要工作。本文对省域疫情防控能力内涵与特征进行了科学界定,选取2019年12月27日至2020年2月20日期间各省域新冠疫情传播过程作为决策分析单元,构建省域疫情传播过程的“投入—产出”系统,对省域疫情防控能力进行了整体性评估。根据以上研究结果,本文对正在开展的疫情防控工作提出以下管理建议与讨论,具体如下:

第一,转变以疫情感染率评价疫情防控能力的错误认识,科学认识疫情防控能力的内涵与特征,有效评价各级地方政府疫情防控的努力程度与工作水平。新冠肺炎爆发以来,为促进各级党委政府扎实推动各项疫情防控措施落实落细,根据区域疫情感染率评价各级党委政府疫情防控工作,往往采取了“一刀切”式的严厉问责措施。这种利用区域疫情感染率评价各级党委政府疫情防控能力的方法,没有考虑疫情感染率形成的复杂机制及其他多重影响因素。本文将区域疫情防控能力界定为疫情防控体系对区域疫情传播过程的遏制程度,并提出了一种基于DEA的省域疫情防控能力的评估方法,通过研究发现省域疫情防控能力与该省域内疫情感染率存在较大差异。本文的研究工作提出了正确认识区域疫情防控能力的思维范式,为科学评估省域疫情防控能力提供了一种整体性评估方法,对“战疫”大考进行科学评分,为在疫情防控工作中开展考核与问责提供依据。同时,根据对疫情防控能力的评估结果识别疫情防控的有效措施与先进经验,能够推进对疫情防控工作的不断优化,助力疫情防控能力进一步提升。

第二,省域人口系统的特征是塑造疫情传播过程的重要因素,进而影响省域疫情感染率。本文研究发现区域经济社会通过塑造省域人口系统的结构、空间分布与流动性等特征,最终影响区域疫情传播过程。根据本文研究结果显示的省域人口系统对疫情传播过程的影响机制,地方政府应采取以下措施:(1)区域人口系统特征对疫情传播过程具有重要影响,人口密度越大,城市化空间比率越高,该区域疫情传播更快,面临更为繁重的疫情防控工作任务,应优先投放疫情防控资源。(2)区域交通系统对疫情传播过程具有重要影响,省域内公共交通总客运量越大,疫情感染率越高,关闭区域公共交通系统是优先采取的疫情防控措施。(3)省域内公立医院平均诊疗人次越多,疫情感染率越高,地方政府应该高度重视大型医疗机构的疫情防控工作,并通过控制医疗资源的集中度,降低新发传染病早期感染病例风险影响范围内受到风险暴露的人群规模。该研究结论为科学规划区域公共卫生事业发展提供了重要依据。(4)省域范围内每平方千米GDP总量与疫情感染率高度相关,经济发达地区面临更高的疫情风险水平,也就是说经济发达区域疫情防控工作任务更重,这些地区更应该重视公共卫生事业的资源投入,提升疫情防控能力。

第三,在科学界定省域疫情防控能力的基础上,本文对中国内地各省域在2019年12月27日至2020年2月20日期间面对武汉疫情向该省域扩散的应对过程表现的疫情防控能力进行了科学评估,提出了省域疫情防控能力排序,为疫情防控问责、精准投放疫情防控资源,以及识别疫情防控的有效政策措施提供了科学依据。该评估方法适应了疫情防控能力具有整体性、涌现性和对抗性的根本特征。本文研究结果显示辽宁、上海、广东的疫情防控能力较强,为总结和提炼新冠疫情防控的成功经验提供了现实样本。以上三个省域均处于沿海地区,经济社会发展水平较高,积极探索社会治理创新实践,社会管理能力较强。面对突如其来新冠肺炎疫情传播的危险进程,以上省域地方政府能够快速排查感染人口,快速隔离传染源,切断传播途径,有效遏制了疫情传播的危险进程,表现了较强的疫情防控能力。

第四,疫情防控体系与能力是应急管理体系与能力的重要组成部分,本文从疫情防控的特定领域出发,科学界定了组织体系层面的应急管理能力,并对其整体性、涌现性、对抗性等特征进行了分析,为深入认识应急管理能力奠定了基础。本文基于DEA模型设计疫情防控能力评价方法,实现对体系化能力的整体性评估,为科学评价应急管理能力提供了新的思维模式与分析方法。

七、总结与展望

新冠肺炎疫情是全球面临的共同威胁,抗击疫情的伟大斗争必将留给全人类深刻的集体记忆。如何对各级党委政府“战疫”大考进行科学评价是深刻总结抗击新冠疫情伟大斗争面临的核心问题,也是对各级党委政府疫情防控工作考核与问责的根本依据。本文以省域疫情传播过程为核心,从省域人口系统、疫情防控体系对疫情传播过程的影响关系出发,解释省域疫情感染率的形成机制,将省域疫情防控能力科学界定为疫情防控体系对疫情传播过程的遏制程度,并分析了疫情防控能力的特征。在此基础上,本文创新性地引入了DEA模型,构建省域疫情传播过程的投入—产出系统,从而对各省域应对国内第一波疫情所表现的防控能力进行了整体性评估。本文对疫情防控能力及其本质特性进行了科学界定,为科学评估省域疫情防控能力提供了一种系统思维范式与整体性评价方法,为对各级党委政府疫情防控工作进行考核问责,总结先进地区的疫情防控经验,以及精准投放疫情防控资源提供了科学依据,且对进一步提升疫情防控能力具有重要意义。此外,本研究对疫情防控能力的本质特征及其涌现机制的研究有待进一步深入,疫情防控能力形成过程的机制需要进一步厘清,为进一步健全疫情防控体系提供科学指导。其次,本文提出的评估方法中投入产出指标体系有待进一步细化,从而提升疫情防控能力评价结果的精准性。

- 暨南学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 应急响应的减污降碳协同效应:内在机制与增效路径

- 科技资助与高新技术企业创新产出:研发禀赋结构的双门槛效应