“人工性”及其表现

——生物医药类实验室建筑设计实践及相关建筑学思考

祝远,刘玉龙

0 引言

作为一个建筑类型,以生物医药类实验室为典型代表的实验室建筑的核心特点是什么?这种特点为该类型建筑的设计带来了哪些挑战和机会?这些挑战和机会应如何回应、解决和表现?而对上述问题的回答,又能对一般意义上的建筑学产生哪些超越建筑类型的启发?这些问题,本文通过对历史的回顾、对设计的总结和对建筑学基本问题的思考尝试加以讨论并进行初步回答。

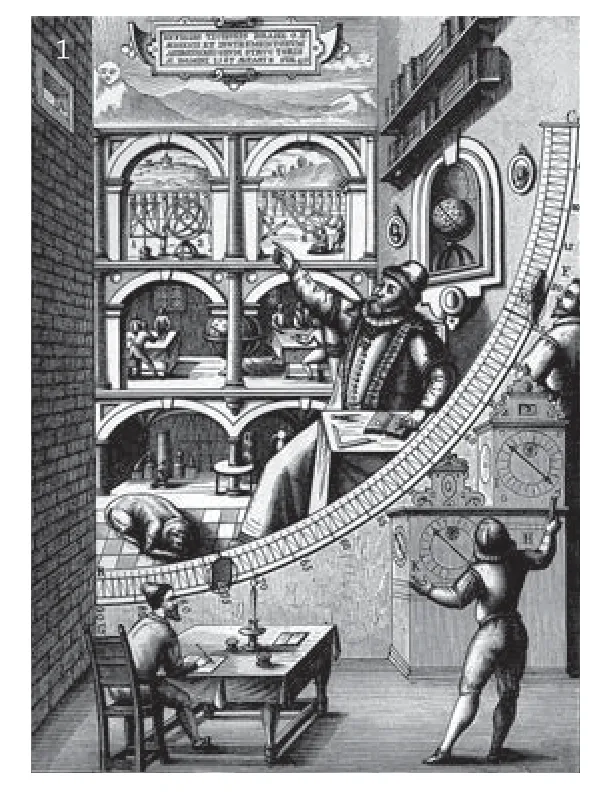

1 第谷·布拉赫的乌拉尼堡研究中心,引自参考文献[1]

1 历史简述:实验室建筑的原型、类型特点及其发展

1.1 “实验室”

“实验室”的拉丁文“Laboratorium”一词出现于中世纪,起初意为“工作任务”,于15 世纪中叶首次用于指涉修道院中的“工坊”,而至16 世纪方始获得其现代语义,即“一切以工具仪器对自然现象进行探索活动的场所”。随着人类科学研究活动的发展,实验室在当代包含了更为广泛的功能与类型[1]。

1.2 早期实验室建筑

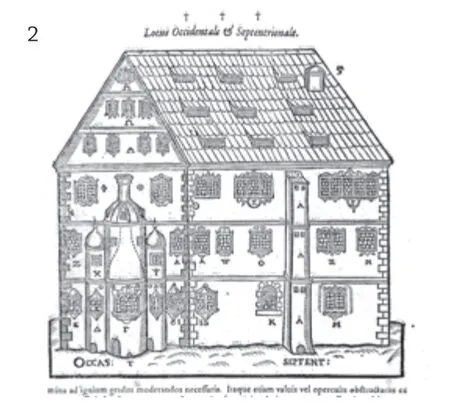

2 安德烈亚斯·利巴维乌斯的化学之家实 验室,引自参考文献[2]

3 17世纪典型的实验室建筑空间图像 来源:Paul van den Doort,The laboratory of the alchemist,copperplate engraving,1609,https://www.metmuseum.org/art/collection/ search/397573

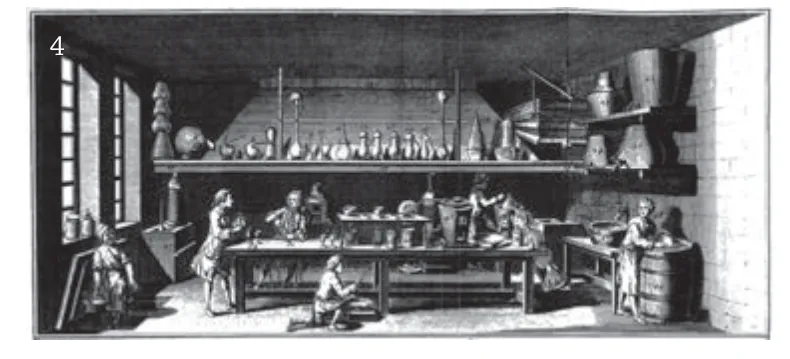

4 Encyclopédie百科全书中的化学实验室 插图,引自参考文献[1]

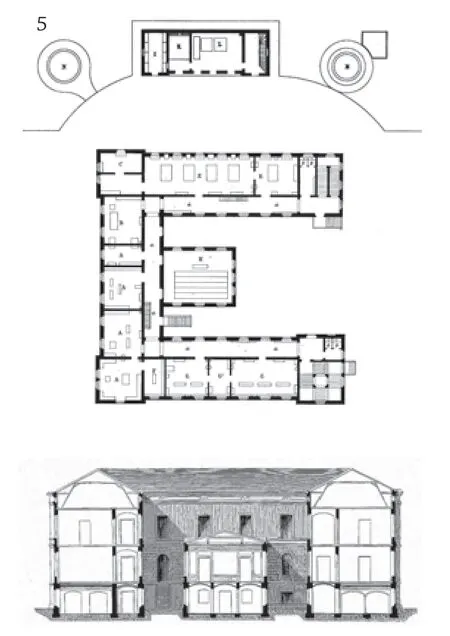

5 莱比锡生理学研究所实验室首层平面 及剖面,引自参考文献[3]

16 世纪丹麦天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe)的乌拉尼堡(Uraniborg)研究中心(图1)是有详细记载的早期实验室之一,这座状如城堡的建筑分为3 层:顶层为观象台,容纳天文观测仪器;中层为数学实验室,设有放置地图、进行计算用的桌面;半地下的底层为化学实验室。这种空间划分模式,反映了布拉赫宏观与微观世界相互联系、彼此同构而人居于中心的基本思想——如其所言,“吾观上而见下,观下而见上(By looking up,I see downwards;by looking down,I see upwards.)”。而同时代德国炼金术士兼早期化学家安德烈亚斯·利巴维乌斯(Andreas Libavius)的化学之家实验室(图2),则内设制备间、助手室、结晶室、水浴沙浴室和燃料室,供精确使用的仪器有序摆放其间,是文艺复兴后近代科学体系诞生、学科细分发展背景下实验室建筑发端的代表[1-2]。

1.3 作为科学知识生产场所的实验室建筑

至17 世纪末,实验室已成为一种通过具体实操发现自然规律以帮助改造世界的新科学的发生地,以培根(Francis Bacon)和波义耳(Robert Boyle)为代表的科学家认为,人应挑战并征服自然,以致真理和实用,而后者不仅在自己的实验室中进行化学和物理实验,而且建立起一套以其他学者为受众演示实验过程并发表实验结果的做法,旨在使早期科学通过透明有效的传播交流实现“哲学化”(philosophising),亦即现代科学化。相应地,此时期关于实验室建筑空间的图像经常将书籍与仪器并置其中,以象征手工实验操作和书面分析记录活动,这标志了实验室建筑作为同时容纳手工与智力劳动的科学知识生产场所的职能与角色[1](图3)。

1.4 通风罩和有组织的空间:实验室建筑原型

由于与生化类分析合成活动的天然紧密联系,实验室建筑作为物质生产场所的属性始终占据主导地位。1771 年出版的《不列颠百科全书》(Encyclopaedia Britannica)将实验室建筑描述为“化学家的工作坊”(the chemist's work-house)以及药剂师和烟火技师工作的地方。而同时代的《百科全书,或科学、艺术和手工艺分类字典》(Encyclopédie,ou Dictionnaire Raisonné des Sciences,des Arts et des Métiers,Planches,Neuchatel,1765)中的插图则首次描绘了以科学原则组织的实验室建筑空间,并且为传统实验室空间图像增添了前所未见的新要素:一个巨大的通风罩统摄全室,研究者们各居其位、组织分工井然有序(图4)。物的因素与人的因素共同构成了实验室建筑的原型[1]。

1.5 实验室建筑类型特点的成熟完善

进入19 世纪后,高等教育与科学研究的联系日益紧密,伴随大学从单纯的知识集散地向科学技术研究场所的转变以及私人独立实验室体系的建立与传播,实验室建筑类型得到进一步丰富、成熟和完善,并贡献于化学、物理学、生物学和药理学等学科的发展。这一时期实验室建筑的图像,一方面既作为知名科学家人物肖像的背景出现,另一方面也开始以独立自治、高度物化的建筑图纸和照相等形式见诸各类文献杂志。

1860 年代以后,区别于实验室建筑一直以来兼容多种学科实验要求的单一高大空间传统模式,规模更大、功能更复杂的新型实验室建筑开始在德国出现。例如,生理学家卡尔·路德维希(Carl Ludwig)位于莱比锡的生理学研究所实验室,平面呈马蹄形,其中设有进行活体解剖、生物物理和生物化学实验的工作空间和一个图书室,以及供光谱、显微镜等操作使用的支持辅助房间,而居于该实验室建筑中心的是一个可容纳约150 人的报告厅(图5)。一系列专为不同用途而特别设计的房间彼此区隔划分又按照实验操作工艺流程需要组合联系,且注重科学知识的交流共享,是该实验室建筑显著突出的新特征[3]。

1.6 实验室建筑发展趋势

20 世纪至今,实验室建筑一方面经历了其空间与设备在复杂性和先进程度上的不断迭代升级,以及用于产业和军事等领域的大型科学装置的诞生,另一方面也见证了自身作为一种类型建筑在人性化和建筑艺术方面的全面回归。

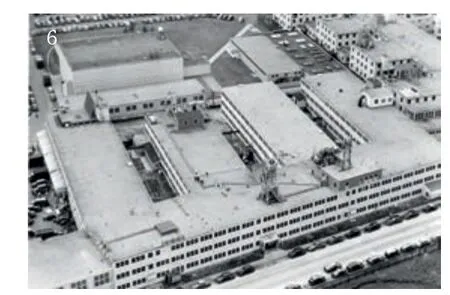

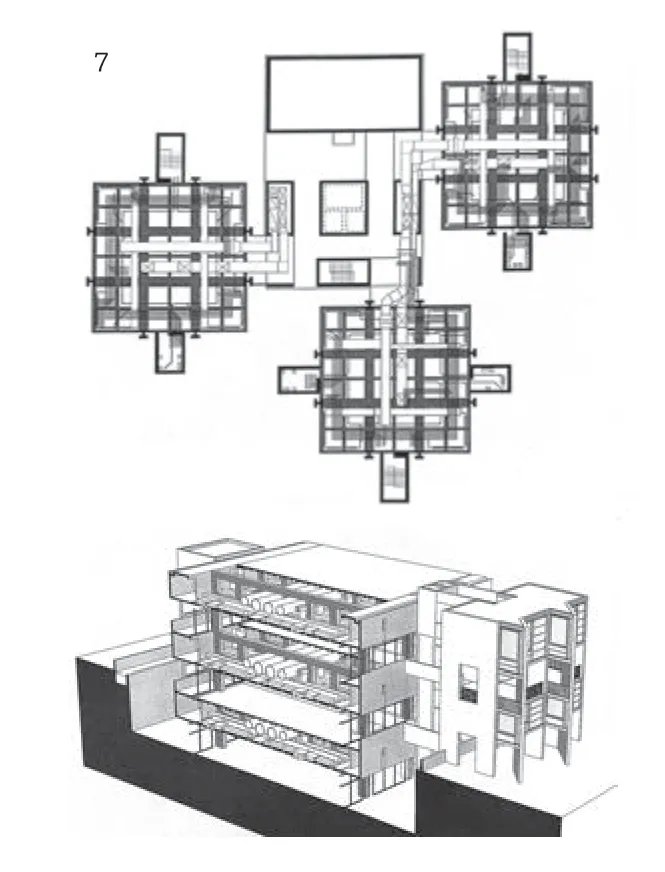

美国麻省理工学院(MIT)于1940 年代建设的辐射实验室(the Radiation Laboratory,图6)系承载二战雷达工程的核心实验室,建筑虽作为战时临时研究设施设计,其弹性灵活的空间组织、轻量的结构体系和低造价的建筑材料却使其日后长期持续的适应性改造翻新成为可能,并持续使用到1990 年代末,过程中形成了颇具活力、动态变化的科研实验空间[4]。而建筑师路易·康(Louis Kahn)设计的宾夕法尼亚大学理查德医学研究中心(Richard Medical Research Laboratories)和萨尔克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies)两座实验室建筑(图7),一纵一横,分别以垂直和水平的方式诠释了其“服侍与被服侍空间”的理念——无论是前者巨大的通风竖井还是后者几乎占据完整层高的设备夹层,都在有效优化实验室标准空间单元设备系统的同时,体现了建筑师整合建筑结构和设备管线并使其作为建筑艺术不可分割的一部分得到充分表现亦有机融入建筑整体的雄心[5]。

6 麻省理工学院的辐射实验室,引自参 考文献[4]

7 宾夕法尼亚大学理查德医学研究中心 综合平面和萨尔克生物研究所剖透视,引自参考文献[5]

8 通用实验室空间单元平面及示意

同一时期,3 座均建成于1966 年且出自知名建筑师之手的实验室——埃罗·沙里宁(Eero Saarinen)设计的贝尔实验室霍尔姆德尔基地(Bell Laboratories Holmdel Complex)、贝聿铭设计的美国国家大气研究中心(Mesa Laboratory for the National Center for Atmospheric Research)、以及马塞尔·布劳耶(Marcel Breuer)设计的布鲁克海文国家实验室化学楼(Chemistry Building for Brookhaven National Laboratory),虽然规模不同且设计理念各异,但都是有代表性的现代实验室建筑案例[6]。

回顾历史不难发现,通过建筑空间和设备仪器实现科研实验活动所需的人工物理环境是实验室建筑所固有的核心特点,而伴随数字时代和信息社会的飞速发展,因应当前科学研究活动的新特征,实验室建筑正再次经历新一轮更新,呈现出一系列新的发展趋势,例如从片面强调功效到注重人性化设计、从仅满足单一学科要求到以通用灵活空间实现多学科功能弹性复合、从封闭独立到开放共享等[7]。这里,人性、开放性和灵活性是其关键词,具体来说,即强调人与外界自然环境的接触以及人与人的交流,并以功能上足够的弹性实现对不断发展变化的科研活动的灵活性适应。

1.7 类型之外:实验室建筑类型的广泛意义

实验室建筑并非仅限于被动反映科研活动和人类社会发展,而是对后者具有超越科学本身的积极主动作用——容易被忽视的一点是,在科学知识生产之外,如其他任何建筑类型一样,实验室建筑同时作为对人有教育作用的场所,帮助塑造科学家和研究者,在此意义上,相较于历来受到关注的实验室建筑与科学的关系,其与人的关系得到深刻反思。事实上,大学乃至人类社会整体,都曾被比喻为一座“实验室”,而大学师生和全人类的全部活动在此语境下被视为一种认识世界、改造世界的“实验”(一座人人忙碌其中、以研究热忱为其显著特征的实验室“a laboratory where everyone is busy,and where enthusiasm in study is the predominant characteristic”;一座人类社会在其中忙于试验实践的巨大实验室“a great laboratory,in which human society is busy experimenting”,约翰霍普金斯大学创立者丹尼尔·吉尔曼Daniel C.Gilman,1883)[8]。这样一种“实验社会”的视角,是实验室作为有形物质空间对我们世界观深刻影响的体现。

2 设计实践:生物医药类实验室建筑类型特点的达成和表现

上述实验室建筑类型的特点,对于建筑设计而言,既是挑战,也是机会,不仅需要满足达成,而且值得主动表现。以下是我们在生物医药类实验室建筑设计实践中总结出的一系列有代表性的做法,旨在基于实验室建筑类型特点,通过相应方向的建筑学努力,使实验室建筑在良好应对自身挑战、解决自身问题的同时更进一步,将类型特点转化为建筑形式与空间上的创造力与表现力,以给人的直观感受与独特体验,实现自身在建筑学意义上不可替代的价值。

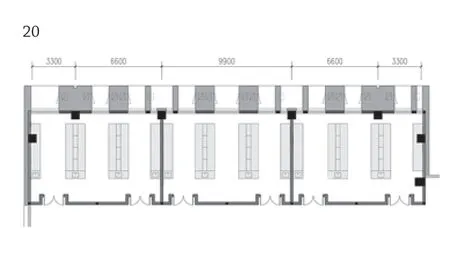

2.1 模数(Modular),或弹性化的功能

在一系列项目中,我们统一以3.3m 作为实验室空间单元的基本模数尺寸,并采用9.9m 的柱网开间,旨在获得对于实验台、通风橱等实验室硬件设备以及实验人员活动尺寸最为适宜的容纳空间(图8)。以此为基础,在建筑的进深方向,一种“三明治式”的双走道空间模式得到应用(图9),建筑平面被划分为居于中间的支持辅助空间单元和居于两侧的实验及办公空间单元,其中支持辅助空间单元还可根据需要开设天井以满足内区房间自然通风采光。这样的尺寸模数和布局模式,便于建筑空间的灵活变动、划分和组合,从而实现实验室空间的弹性化,以作为基础设施,满足不同类别的实验功能需要,并适应不断随时间发展变化的科研活动要求。

9 “三明治式”的双走道空间模式平面

10 设置于实验室建筑底部公共部分的学 术报告厅空间

11 重庆医科大学袁家岗校区科技楼方案 效果

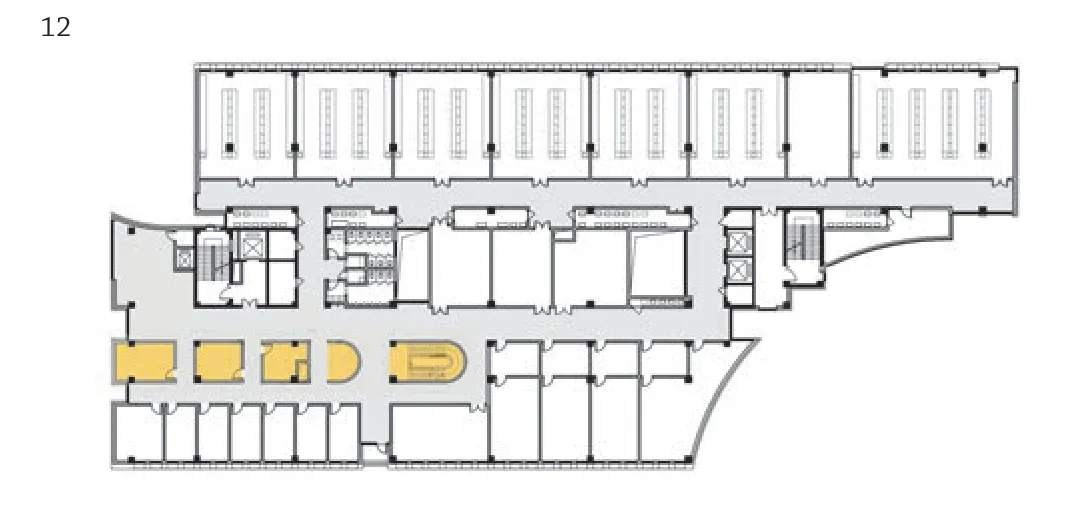

12 重庆医科大学袁家岗校区科技楼交流 空间

13 青海大学医学院教学实验综合楼方案 效果

14 青海大学医学院教学实验综合楼交流 空间

以上述尺寸模数和布局模式构成的建筑标准层便于在竖直方向根据需要进行变换组合。例如,在北京大学医学部医学科研实验楼、重庆医科大学袁家岗校区科技楼等高层实验室建筑项目中,建筑底部布置公共实验平台,中部布置各类实验室,较高楼层布置药学实验室,以使竖向通风管道距离缩短且减少占用楼层面积,而建筑顶部布置动物实验室,以减少人员穿越并利于通风。

2.2 工间咖啡(Coffee Break),或非正式交流的空间

学术交流对科研活动的重要性不言而喻,其在建筑空间上的体现,如前文所述,可以追溯至卡尔·路德维希位于莱比锡的生理学研究所实验室报告厅,甚或更早。继承并发展这一原型,我们在一系列实验室建筑设计中于建筑底部设置作为公共功能配套的学术报告厅,以满足正式学术交流研讨活动的需要(图10);另一方面,经验表明,科学家的灵感经常得益于实验室外、咖啡机旁同行间轻松的闲谈。因此,实验室建筑不仅需要报告厅,也需要促进研究人员进行放松的、非正式交流的空间。

在重庆医科大学袁家岗校区科技楼项目(图11)中,我们在经典的“三明治式”双走道空间模式基础上,增大建筑进深,将双走道局部扩展为三走道,并插入由通透的讨论间、开敞的公共楼梯和宜人的咖啡休息区组成的交流空间模块单元(图12)。而类似地,青海大学医学院教学实验综合楼(图13)建筑四层一系列平面形状各异的讨论间(图14),作为建筑室外休息活动平台和室内实验空间之间的衔接过渡,为研究人员提供了富于活力、鼓励交流的活动场所与空间氛围,也构成了建筑空间和立面活跃而丰富的表情。

15 青海大学校内学生经过现状树林自生 活区去往教学区场景

2.3 散步道(Promenade),或公共开放的流线

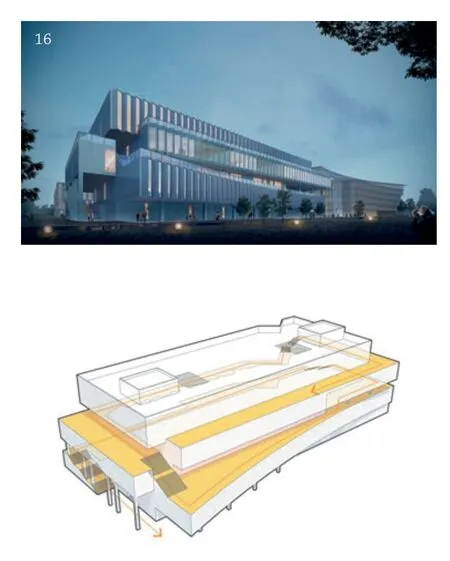

在促进人与人面对面交流的同时,保证科研人员与实验室建筑外部自然环境的接触交流同样重要,是对其身心健康的人性化关怀。在青海大学医学院教学实验综合楼项目中,基于对项目用地环境的鲜明印象,为呼应青藏高原日光强烈的气候特点和校园内山丘树林间学生身着实验服寻径穿行的独特动人画面(图15),一条以室外台阶和休息平台构成的室外流线在建筑外表盘旋而上,在满足实验室遮阳需要的同时,力求对校园空间和其中师生行为活动的美好特质进行再现和发扬(图16)。

类似地,一个沟通室外地坪、首层屋顶平台和建筑上部各层的开放空间系统也出现在青海大学医学院公共卫生健康研究与临床技能实训基地项目(图17)的设计中,一体化集成了人与人、人与自然的交流空间。这种“散步道”式的公共流线,使科研人员能够便捷地到达室外空间进行休憩放松,同时使在校师生甚至社会公众在不干扰日常科研教学的前提下,有机会亲近甚至穿越实验室建筑,从而增进建筑内外的相互了解,促进人与人、人与自然之间的交流。由此,一种开放性通过控制之下的人的活动被引入原本封闭内向的建筑,而实验室作为科学探索和知识生产的场所,也进一步获得了与自身类型最吻合的气质与性格——充满活力、富于变化、鼓励创造。

16 青海大学医学院教学实验综合楼效果 及室外活动公共空间示意

17 青海大学医学院公共卫生健康研究与 临床技能实训基地效果及室外活动公 共空间示意

2.4 剖碎(Poché),或有深度的立面

实验室建筑,特别是生物医药类实验室建筑,理应有自身类型专属的空间模式、形式语言和建筑表达。以数量众多的通风橱为前端,通过设备风道和土建管井进行严格而有效的通风排风,是生物医药类实验室的重中之重,其有效实现是实验室环境得以成立并正常运行的基本前提。以往这类风道管井经常是以沉默消隐、不为人知的姿态出现,一方面会导致其在平面上占据大量室内空间,另一方面也造成外观缺少自身类型特点,与其他类型的建筑无异,丧失了实验室建筑在建筑表现力和可识别性方面得天独厚的机会。

在青海大学公共卫生健康研究与临床技能实训基地项目中,我们将通风竖井外置,使之与建筑立面有机结合,并以自身体量自然形成对窗洞口的外遮阳,在解决实验室人工通风排风和实现防眩光的实验操作光环境的同时,获得富于理性而活泼的节奏韵律并充分体现实验室建筑自身性格特点的立面形象(图18-20)。这可以看作是对康的理查德医学研究中心巨大竖筒风道体量的发展变化以及对其遭到长久诟病的角窗眩光问题的尝试解决。

这样的尝试从更早的大连理工大学化工学院化工实验楼项目(图21)设计即已开始,而在青海项目中得到了更为充分自由的有意表现。通过上述操作,实验室建筑的立面获得了类似于古典建筑“剖碎”(Poché)的虚实关系,立面从一线气候边界化为有深度和功用的空间。

3 理论思考:“人工性”作为一种建筑学理论框架和实践导则

18 青海大学医学院公共卫生健康研究与 临床技能实训基地方案效果

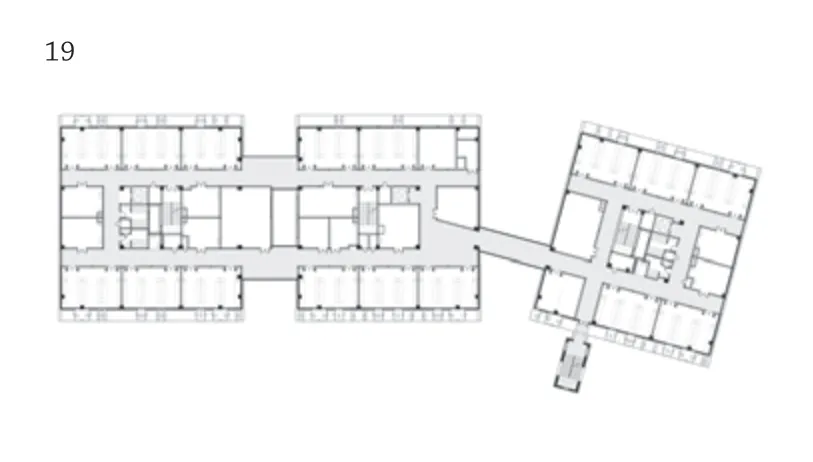

19 青海大学医学院公共卫生健康研究与 临床技能实训基地四层实验室区域平面

20 青海大学医学院公共卫生健康研究与 临床技能实训基地平面局部放大

21 大连理工大学化工学院化工实验楼方 案立面及通风竖井示意

概而言之,实验室建筑的核心特征是一种“人工性”,其中既包括人工物理环境的控制、营造和表现,也包括对人实体交流活动的促进、强调与表达,这是由实验室建筑自身功能特点决定的,而生物医药类实验室作为其中功能要求和工艺流程最为复杂的类型尤其如此。因此,不难理解,路易·康富于理性的空间诗意最初成名于一座实验室建筑,而又在另一座实验室建筑中臻于顶峰——建筑师或广义的建筑,都需要类型建筑为其提供用武之地。建筑的这种“人工性”虽然有更多机会由实验室建筑所集中体现和揭示出来,实际却并不仅仅局限于特定建筑类型,而是可以推广到一般意义的建筑,因而对建筑学的贡献也绝不仅仅囿于某种功能类型之内。

实验室是人与科学之间的媒介——人通过实验室的建筑空间和设备仪器对物质世界进行探索与发现,在其中形成对物质世界的认识,即科学知识,并获得改造世界的有效方法,即科学技术。与这组关系相对应的,是一般意义的建筑居于人与物质世界之间的位置与角色——人通过建筑,包括其作为名词和动词的意义,与物质世界发生关系,而建筑作为人造物,同时带有人和物的因素和属性,但又不完全属于二者任何一方,也正是因为这种“人工性”而获得其不可替代的独立价值。

建筑学者安东尼·皮康(Antoine Picon)曾提出建筑的“物质性”概念,认为建筑以物质为材料建造但又与单纯物质的简单集合有着根本不同,体现了人通过对物质的组织进行一种语言化、生命化表达的愿望[9]。本文认为这里的重点在于人作为主体以自身方式对物质的组织以及通过这种组织所进行的表达,其具体方式包括材料、结构、比例尺度和装饰等,而其中体现的化无序为有序的理性和视非生命如生命的人文主义,正是建筑的一种介于人与物之间的“人工性”——材料是对物质的人力加工利用,结构是使材料以构件形式各司其职的人为分工组织,比例尺度是建立各部分构件之间以及建筑与人体之间关系的人因形式操作,而装饰则是赋予建筑细腻处理与生动表情的人文工艺表达。一切建筑的本质与目的,均可以看作是人对物质世界自然环境的重塑,亦即人工环境化,以及由此带来的对人身心体验与精神感受的有意识影响与关怀。

以“人工性”视角反观世界建筑历史,不难发现,一方面,因其与狭义的“物”的界限区别,建筑不是对自然山水或生物的简单拟态模仿,也不仅仅是对基本物理问题的片面满足解决,而是“文以载道”,轻声低语出自身的秩序结构和精神诉求;另一方面,又因其与狭义的“人”的界限区别,建筑又不是一门叙事性的语言或再现性的艺术,体现出自身“欲言又止”的抽象特征和直觉魅力——人工在人物之间,亦人亦物,而以人为主。

由此,与前两组关系相对应,建筑学或者广义的设计学成为定位于人文与科学之间的独立学科,而非二者抑或所谓艺术与技术简单加法关系的结合,从而与建筑一道获得了自身独立价值,并可以由此发展出自身的方法论,而其关键是建筑及建筑学在人与物、理想与现实之间汇聚融合了人因与物因的中心位置,这或可作为一切建筑学思考与实践的理论框架、检验标准和行为导则。

换言之,之于建筑,类同自然界的复杂性、丰富度和信息量恐怕并不是最重要的,比打通“人”与“物”边界更有意义的是真正找到二者的边界,而将经过人主观简化抽象的体形和空间还原为看似丰富的自然状态或许是与探索发现并进一步创造建筑自身价值的目的背道而驰的。几何与完形的出现,作为人理性和智识的光辉成果,显然并非源于建筑工程技术上的无能,而在当今有此能力之时保持清醒、不为其所累,已成要务。“直线属于人类”一语应被反思,不能仅被视作力有不逮的消极结果,或成为代庖“上帝”的粗浅动因,其启示远深刻于此——珍视人工的状态,能而不逞,止于至善。

22 建筑学的学科与价值定位图示

正如实验室建筑所集中体现和揭示出来的那样,建筑成为经人消化处理过的自然,以及一种广义的“格物”过程。这种格物,以对“人工性”独立价值的清晰认识,在人与物分界的地带小心进行,既是研究,也是创造。由此观之,无论是中国传统建筑曲线优美的坡屋顶举折,还是路易·康上拱下梁的窗洞口上沿,都可以视为发乎基本物理需要而以“人工性”的表现为旨归的“格物”佳例,在一个大体系内得到新的理解并启发新的创造。

格物致知,以究天人之际。

4 结语

本文认为,以生物医药类实验室为典型代表的实验室建筑作为一个建筑类型,其核心特点是一种“人工性”。这种“人工性”介于“人”与“物”两端之间,从“人”与“物”两个方面体现出来——偏“物”的方面,是人工物理环境的控制、营造和表现;偏“人”的方面,则是对人实体交流活动的促进、强调与表达。基于其类型特点,实验室建筑在采光、遮阳、通风乃至公共交流功能的实现上面临较为严格复杂要求的挑战,同时也因此获得了自身形式语言和空间创造的独特机会。具体的设计策略包括适宜的空间模数与开间尺寸的应用、正式与非正式交流空间的设置、建筑内外开放性和公共性的营造以及建筑物理过程及相应设备设施的建筑化表达等。更为重要的是,由实验室这一类型建筑所集中体现和揭示出来的“人工性”及其表现问题,其意义是超越建筑类型的,甚至可以作为一切建筑学思考与实践的理论框架、检验标准和行为导则,明确建筑作为设计学科的自身定位与独立价值,为以基本建筑学问题为对象的研究与实践带来启发。□