乡村振兴获得感指标体系及实证研究

向继红 王方略 路婉玉

(1.河南省社情民意调查中心,河南 郑州450008;2.河南大学 欧亚国际学院,河南 开封475001)

本次研究于2021年8月采用随机抽样方式,通过计算机辅助电话对河南省18个省辖市(示范区)的乡村居民开展问卷调查,按照置信水平为95%,误差水平低于4%的标准,设计调查样本600个,最终共获取有效问卷614份。对调查数据进行信度检验结果显示Cronbach'sAlpha系数值为0.946,高于0.9,表明问卷信度为十分可信。对调查问卷进行效度检验结果显示KMO统计量为0.956,同时Bartlett's球形检验的显著性概率为0.000,表明问卷具有良好的效度。

一、乡村振兴获得感评价指标设置

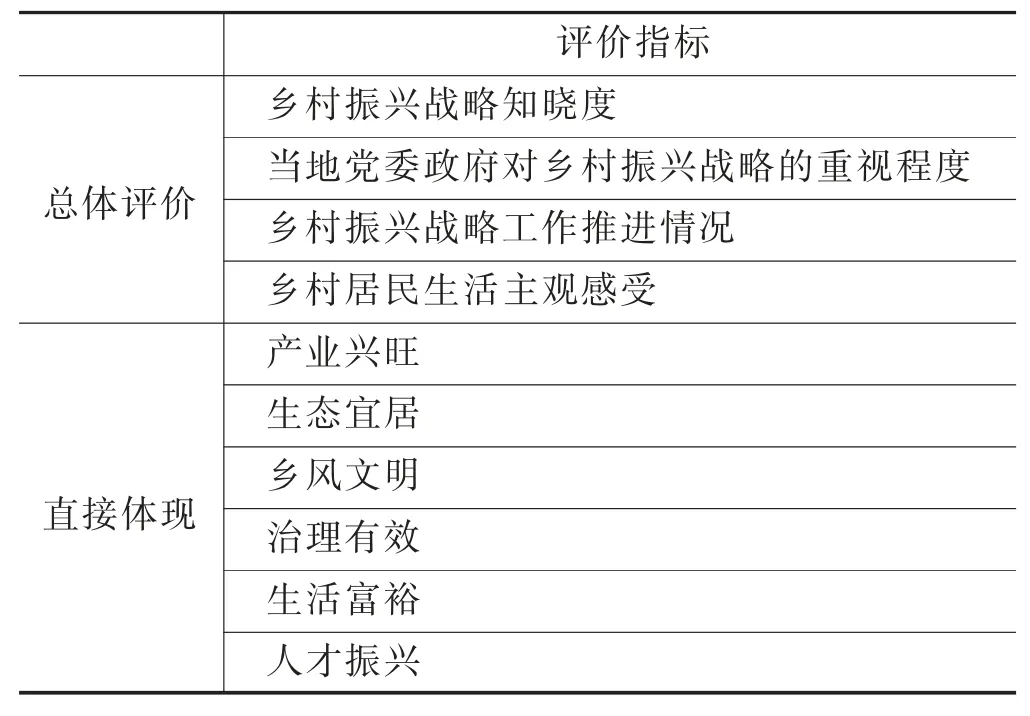

2015年2月27日,在中央全面深化改革领导小组第十次会议上,习近平总书记提出“让人民群众有更多获得感”。选取乡村居民对“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、人才振兴”六个方面的现状评价作为指标,通过乡村居民感受到的生活水平的提高、社会保障待遇的提高、人居环境的美化等来直接体现“获得感”。本次调查在总体层面上设计了四个指标——“知晓度”“重视程度”“推进现状”和“主观感受”来描述乡村振兴工作的总体情况。最终构成了乡村振兴获得感评价指标体系,如表1所示。

表1 乡村振兴获得感评价指标体系

二、乡村振兴获得感评价现状

(一)乡村振兴战略的知晓度

调查显示,受访乡村居民对乡村振兴战略的知晓度是72.64%。深入分析发现,乡村振兴战略知晓度在不同人群和不同地域间存在较大差异。乡村振兴战略的主战场在农村,实施主体是农民,必须要得到广大农民的理解、认同和参与,因此提升乡村振兴的知晓度极为重要。

分性别看,男性的知晓度是75.34%,高于女性(65.48%)9.86个百分点;分年龄看,60岁以上人群知晓度最高(81.40%),其次是36—60岁人群(75.57%),35岁以下人群知晓度最低(66.37%),低于老年群体15.03个百分点;分学历看,高中及以上学历人群的知晓度是82.45%,初中学历是68.11%,小学学历是46.81%,无学历人群是18.18%;分地域看,豫东、豫北的知晓度偏低,分别是64.04%、69.04%,豫中、豫南、豫西分别是77.69%、78.02%、79.27%,相对较高。

除知晓度外,为便于比较各项指标评价/满意度的结果高低,根据问卷回答赋值分别计算评价得分和满意度得分,以分值形式呈现评价结果和满意度结果。

得分计算公式:评价/满意度=回答“非常好/非常满意”的比例×100+回答“比较好/比较满意”的比例×80+回答“一般”的比例×60+回答“不太好/不太满意”的比例×30+回答“很不好/很不满意”的比例×0,回答“不了解、不清楚”的不纳入计算。

(二)乡村振兴战略重视程度及推进情况

河南是农业大省、人口大省,域内有近20万个自然村,4.6万多个行政村。河南农村好不好,事关新时代农耕文化的复兴,事关河南农民富、农业强的农业农村现代化大局,事关全面建设社会主义现代化强国的全局。

调查显示,在知晓乡村振兴战略的446位受访乡村居民中,对当地党委、政府对于乡村振兴工作的重视程度的评价为81.97分,其中回答“非常重视”的受访者有206位,占46.19%,回答“比较重视”的有108位,占24.22%。

受访乡村居民对当地乡村振兴战略推进情况的评价为81.42分,其中回答“非常好”的受访者有221位,占49.55%,回答“比较好”和“一般”的受访者分别是72位、112位,占16.14%、25.11%。

(三)乡村生活整体评价

剔除3个回答“不清楚”的样本后,调查显示611位受访乡村居民对乡村生活的整体评价为78.61分,接近比较好的水平,分别有238位、196位受访者回答“非常好”“比较好”,占总数的38.76%、31.92%,回答“一般”“不太好”“很不好”的受访者比例分别为20.85%、4.72%、3.26%。

分性别看,男性的评价(78.83分)高于女性(78.02分)0.81分。分年龄看,36—60岁受访者对乡村生活整体评价最高(80.87分),其次是60岁以上受访者(77.91分),35岁以下受访者评价最低(75.23分)。分学历看,基本呈现依次升高的状态,无学历受访者的评价最低为68.00分,小学学历受访者为77.45分,高中及以上学历受访者为78.28分,初中学历受访者的评价最高(79.64分)。分地域看,整体呈现豫南(83.30分)高于豫北(78.43分),豫东(78.93分)高于豫西(78.27分),豫中(75.54分)塌陷的情况。

(四)乡村振兴战略实施情况评价

乡村振兴战略实施以来,河南省各级政府高度重视,紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求,全面推进农业提质增效、农村文明进步、农民增收致富。

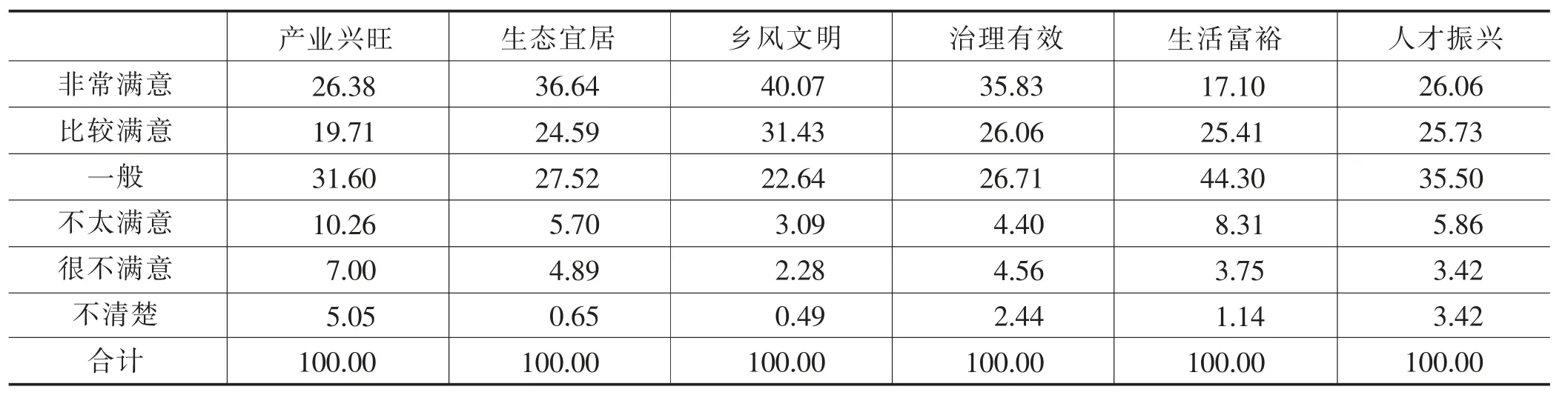

调查结果显示,从六大方面看,受访乡村居民对乡风文明的满意度最高(80.11分),对治理有效、生态宜居、人才振兴的满意度分别是75.88分、75.03分、72.18分,对生活富裕、产业兴旺的满意度相对较低,分别是67.27分、67.60分,具体回答情况见表2。

表2 受访乡村居民对乡村振兴实施情况的评价(单位:%)

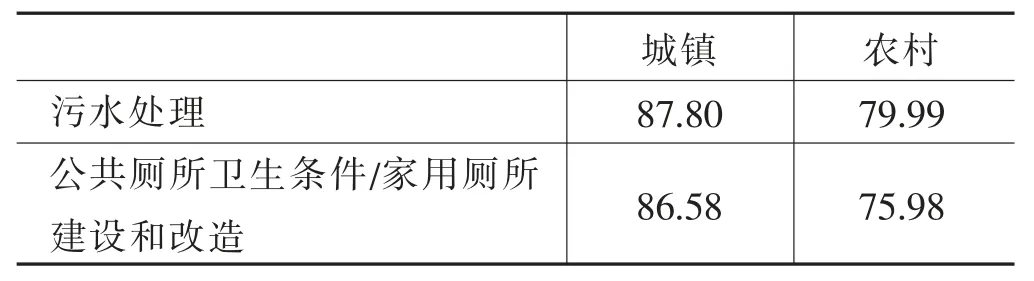

生态宜居方面,虽然整体满意度已经处于较高水平,但根据河南省统计局2021年6月在全省范围内开展的《2020年河南省公众生态环境满意度调查》显示,农村在生态环境的多个方面与城镇还有一定差距,尤其在厕所改造、污水处理等方面差距分别达到10.60个、7.81个百分点,具体见表3。

表3 城乡居民对生态环境各项满意率(单位:%)

《2020年河南省公众生态环境满意度调查》显示,在村庄环境方面,乡村居民较为不满的选项是“道路(没硬化、路面坑坑洼洼、无路灯、路灯亮灯率低)/交通不便”(46.97%)和“生活垃圾(乱堆乱放、无垃圾桶、清理不及时、牲畜粪便)”(28.70%)。

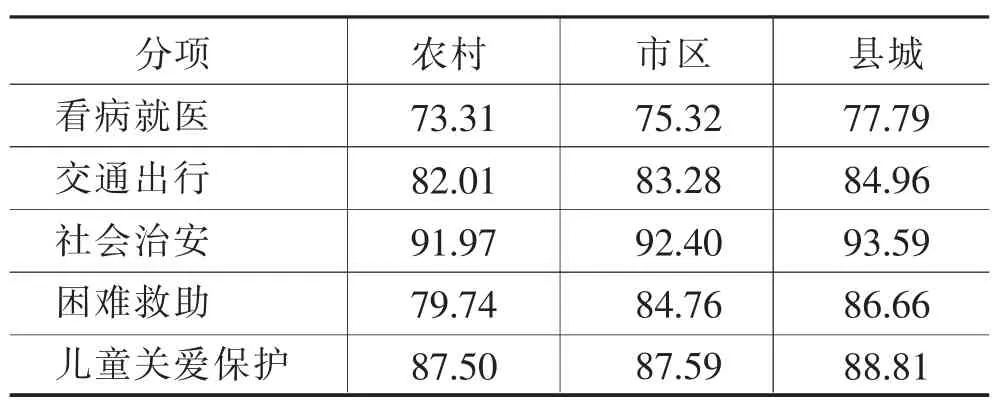

根据河南省统计局开展的《2020年度河南省基本公共服务满意度调查》,乡村居民基本公共服务方面的满意度处于相对较低水平,尤其在看病就医、交通出行、社会治安、困难救助、儿童关爱保护等方面,满意度低于市区和县城居民,说明提升乡村基本公共服务水平具有必要性和紧迫性,具体见表4。

表4 乡村居民各分项满意度得分表(单位:分)

针对满意度较低的“看病就医”“困难救助”,需要加大资源投入力度,尽量满足乡村居民的改善期望,提高满意度。

三、影响居民乡村振兴获得感提升的短板

(一)乡村振兴战略知晓度有待提升

调查显示,年龄越小、学历越低的人对乡村振兴战略的知晓度越低,知晓度低会影响乡村居民对于乡村振兴的参与度,影响其抓住乡村振兴带来的发展和致富的机会。尤其是35岁以下的乡村居民作为有发展潜力的青年人才,知晓度仅为66.37%,更要提高这类人群对乡村振兴的知晓度,以便更好地把握乡村振兴带来的机遇。2020年《河南统计年鉴》数据显示,河南省初中以下学历人群占比接近半数,因此提高知晓度要持续引导低学历人群加深对乡村振兴的理解,让这部分人群能弄清楚乡村振兴的具体含义,积极主动配合乡村振兴战略的实施。

(二)乡村产业支撑不足

农业是国民经济的基础。近年来,河南省深入推进农业供给侧结构性改革,持续扩大农业对外开放,不断提高农业创新力、竞争力和全要素生产率,推进建设现代农业强省。但仍存在产业支撑不足,现代农业生产、经营和服务体系建立不完全,特色产业尚未形成优势等问题。生活富裕是乡村振兴的根本,发展支柱产业最终是为了提高农民收入,提高社会保障水平,努力实现生活富裕。让农民有持续稳定的收入来源,是乡村振兴的目标所向,也是社会和谐的根本要求。

调查显示,在回答“您所在的乡村是否有能带领村民增收致富的支柱产业”时,62.73%的受访者回答“没有支柱产业”,27.09%的受访者回答支柱产业是“经济农作物种植”。

2020年《河南统计年鉴》数据显示,近十年来,乡村居民家庭人均可支配收入虽然呈现逐年增长趋势,但城乡差距仍然维持在2倍以上,并且增长率逐渐稳定。从城乡居民收入比来看,2010—2014年下降幅度达到0.29,2015—2019年仅下降0.10,说明虽然收入差距没有进一步扩大,但也没有明显缩小。

2020年《河南统计年鉴》数据显示,在乡村居民家庭收入构成中,工资性收入占32.28%,经营性收入占42.33%,财产性收入占24.06%,转移性收入占16.02%,说明大部分家庭还是将外出务工作为主要谋生手段,与本次调查结果较为一致。在回答“家庭的收入来源”时,54.44%的受访者回答“外出务工”,42.76%的受访者回答“务农(种植、养殖等)”,27.80%的受访者回答“乡镇企业务工/家庭式作坊/个体”。

(三)移风易俗工作仍要持续推进

乡风文明是乡村振兴的重要保障。近年来河南省深入挖掘农村传统道德教育资源,用好农村基层各类宣传载体和文化阵地,生动活泼地开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育,引导农民群众继承和弘扬优良传统,不断推动乡风文明建设。

调查中,在回答“哪些社会风气还需要持续改善”时,30.95%的受访者回答“治理红白事大操大办”,21.96%的受访者回答“治理赌博”。说明扭转不良习俗、改变陈规陋俗是场持久战,需要常抓不懈,久久为功,以推动农村全面进步、农民全面发展,谱写新时代乡村全面振兴新篇章。

(四)村干部模范带头作用需进一步加强

乡村注重乡土人情、道德规范的情感认同,村两委的党员干部是乡村振兴的组织者和服务者,能够正面影响村民的价值取向和发展方向,很好地带动和组织发展能力较弱的村民有机融入项目、基地或合作社,推动形成“培育一个、影响一片、带动一方”的示范效应。

调查显示,回答所在村的村两委党员干部模范带头作用“一般”“不太好”“很不好”的受访者共有226位,占总数的36.81%;回答“不太好”“不好”的受访者共62位,占10.10%。乡村振兴要进一步加强村干部的模范带头作用,继续推动把党员干部的高威信、高道德、高修养转化为乡村治理的重要手段,有效化解各类乡村社会矛盾,带动村民积极投入到乡村振兴的发展大局中。

(五)农民作为乡村振兴主体要积极参与自治

乡村自治是乡村社会最基本的治理方式,能够充分体现村民的自我意识和自律能力。要坚持以农民为主体,充分激发乡村的内生动力,让农民既是乡村振兴的受益者,又是实践者,构建农民共建共治共享的治理格局。

调查显示,受访乡村居民对村里落实三务公开的评价为72.39分,回答“非常好”“比较好”的受访者分别有205位、97位,共占49.19%,回答“一般”的受访者有150位,占比为24.43%;对村民积极参加本村事务的评价为79.54分,回答“非常好”的有267位,占比为43.49%,回答“比较好”“一般”的分别占18.40%、27.52%。随着城乡关系的变化,村民利益分化突出,青壮年农民大规模、频繁地流动到城市或经济发达地区。乡村精英外流,造成农村人口结构空心化,村民参与自治的积极性和能力不足,严重影响村民自治质量。

调查显示,从学历看,低学历的受访乡村居民对三务公开和村民自治的评价较低,说明村民自治要考虑农村的具体情况,积极鼓励全体村民参与聚焦谋划、沟通交流,让所有村民有意愿、有权利、有渠道发声。

(六)人才振兴仍面临许多困境

实施乡村振兴战略的另一主要困难是人才缺乏,在现代农业不断发展的今天,电商、休闲农庄等新业态出现,如果没有与之相适应的高素质农民、技术人才、管理人才的支撑,乡村振兴就是一句空话。

调查显示,受访乡村居民反映要提高村民收入,完善教育和医疗体系,推动产业发展等最需要引进的分别是“各类农业技术人才”“教师”“互联网和电商类人才”,占比均超过30.00%。要深刻认识到产业振兴对乡村振兴的影响力,认识到城市和农村是命运共同体,除了吸引专业人才到农村参与乡村振兴和现代农业建设,还要就地培养对农村有感情的在外人员返乡创业,抓住时代机遇,反哺家乡,汇集培育一批生于农村、长于农村的优秀人才。

(七)教育和看病就医成为乡村居民的重点期盼

总体看,乡村振兴工作取得了一定成效,多个方面的工作成果都获得了群众较好的评价。但一些受访者也在就业增收、公共交通、教育养老、医疗保障等方面期盼乡村振兴工作能够进一步提升。

调查显示,受访乡村居民对下一步乡村振兴工作的重点期盼主要有3项,分别是教育、看病就医和卫生、自然环境,占比均超过30.00%。习近平总书记指出:“越穷的地方越难办教育,但越穷的地方越需要办教育,越不办教育就越穷。这种马太效应,实际上也是一个‘穷’和‘愚’互为因果的恶性循环。”通过教育培训、实例引导等方式,开拓乡村居民的眼界和视野,推动其转变思想意识和行为方式,训练其创新创业的思维能力,让乡村居民有能力增收致富。要加强农村医疗健康事业建设,保障乡村居民获得更加便捷、安全、持久的基本医疗卫生服务,进一步方便乡村居民看病就医、治疗疑难杂症。

(八)找到推进乡村振兴和城镇化的平衡点

在回答“是否有移居城镇打算”时,46.58%的受访者回答“没打算”,31.60%的受访者回答“有打算”,21.82%的受访者回答“不确定”。

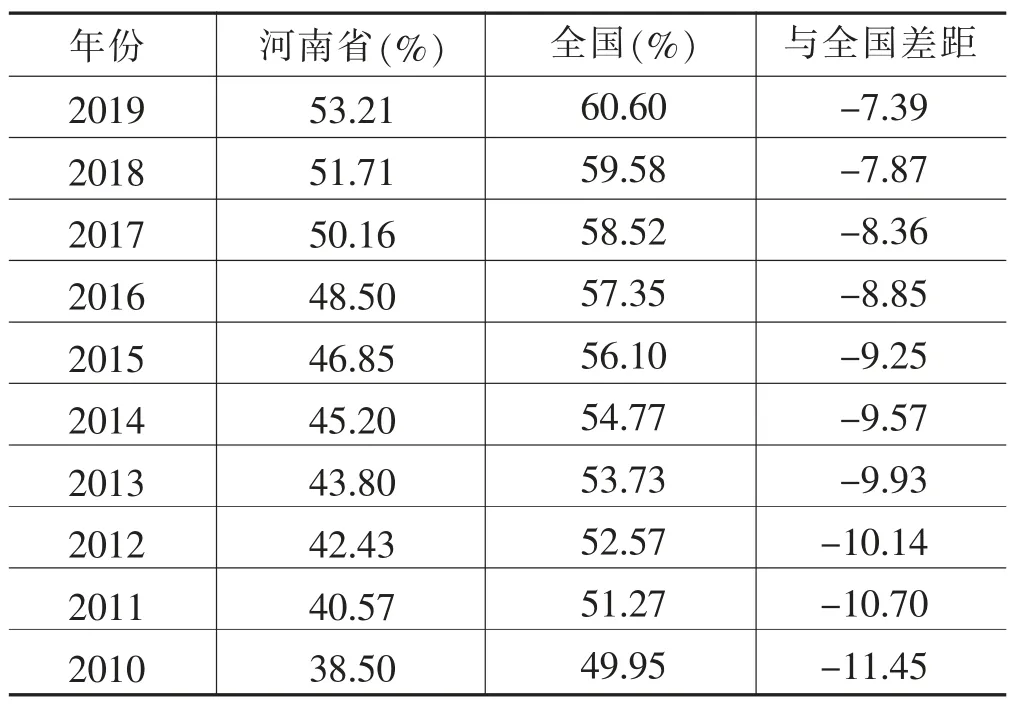

根据2020年《中国统计年鉴》数据显示,2019年全国的城镇化率是60.60%,河南城镇化率仅53.21%,排在全国第25位,具体见表5。

表5 近十年河南城镇化率与全国城镇化率差距

2021年9月河南省委工作会议提出要实施“以人为核心的新型城镇化战略”,加快转变城镇化发展方式。河南省城镇化的进一步推进为乡村振兴带来新的机遇和挑战,一方面城镇化推进给城市带来了繁荣与发展,另一方面大量中青年人口由农村转移到城市,使农村的人口、性别结构失衡。城镇化是现代化的标志,是经济社会发展的结果,随着经济发展,乡村人口会持续向城镇迁移,因此未来农村人口比重必然会不断下降。在城镇化推进过程中,不能以牺牲农民利益为代价,要通过乡村振兴让农民收入达到社会劳动者的平均收益水平,让农民生活普遍摆脱低收入状况,让农村生活设施和生活条件与城镇不再存在根本性差异,才是城镇化和乡村振兴的共同胜利。

四、影响人民群众对乡村振兴获得感评价因素分析

(一)是否知道乡村振兴战略与乡村生活整体评价之间关联关系分析

通过列联表对是否知道乡村振兴战略与乡村生活整体评价进行关联分析,进行卡方检验后的结果见表6,可以得到如下结论:一是“是否知道乡村振兴战略”与“对当前乡村生活整体评价”显著相关;二是“知道/听说过”乡村振兴战略的受访者对当前在乡村生活整体评价更高。

表6 卡方检验结果

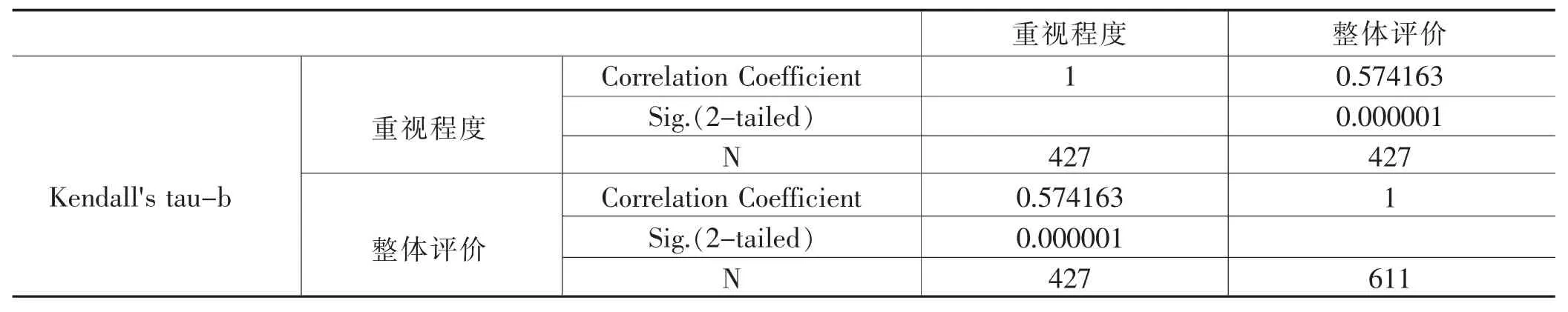

(二)党委、政府对乡村振兴工作的重视程度与乡村生活整体评价之间关联关系分析

通过列联表对党委、政府对乡村振兴工作的重视程度与乡村生活整体评价进行关联分析,由于重视程度和整体评价均为有序分类数据,进行Kendall's tau-b相关分析,结果见表7。可以得到如下结论:一是“认为当地党委政府对乡村振兴工作的重视程度”与“对当前乡村生活整体评价”显著相关;二是认为当地党委政府对乡村振兴工作重视程度越高的受访者对当前在乡村生活整体评价越高。

表7 相关分析结果

(三)党委、政府对乡村振兴推动工作与乡村生活整体评价之间关联关系分析

通过列联表对党委、政府推动乡村振兴工作情况与乡村生活整体评价进行关联分析,由于推动工作评价和整体评价均为有序分类数据,进行Kendall'stau-b相关分析,结果见表8。可以得到如下结论:一是“当地党委、政府的乡村振兴推动工作”与“对当前乡村生活整体评价”显著相关;二是对当地党委、政府乡村振兴推动工作的评价越高的受访者对当前在乡村生活的整体评价越高。

表8 相关分析结果

(四)乡村生活整体评价与各分项指标之间关联关系分析

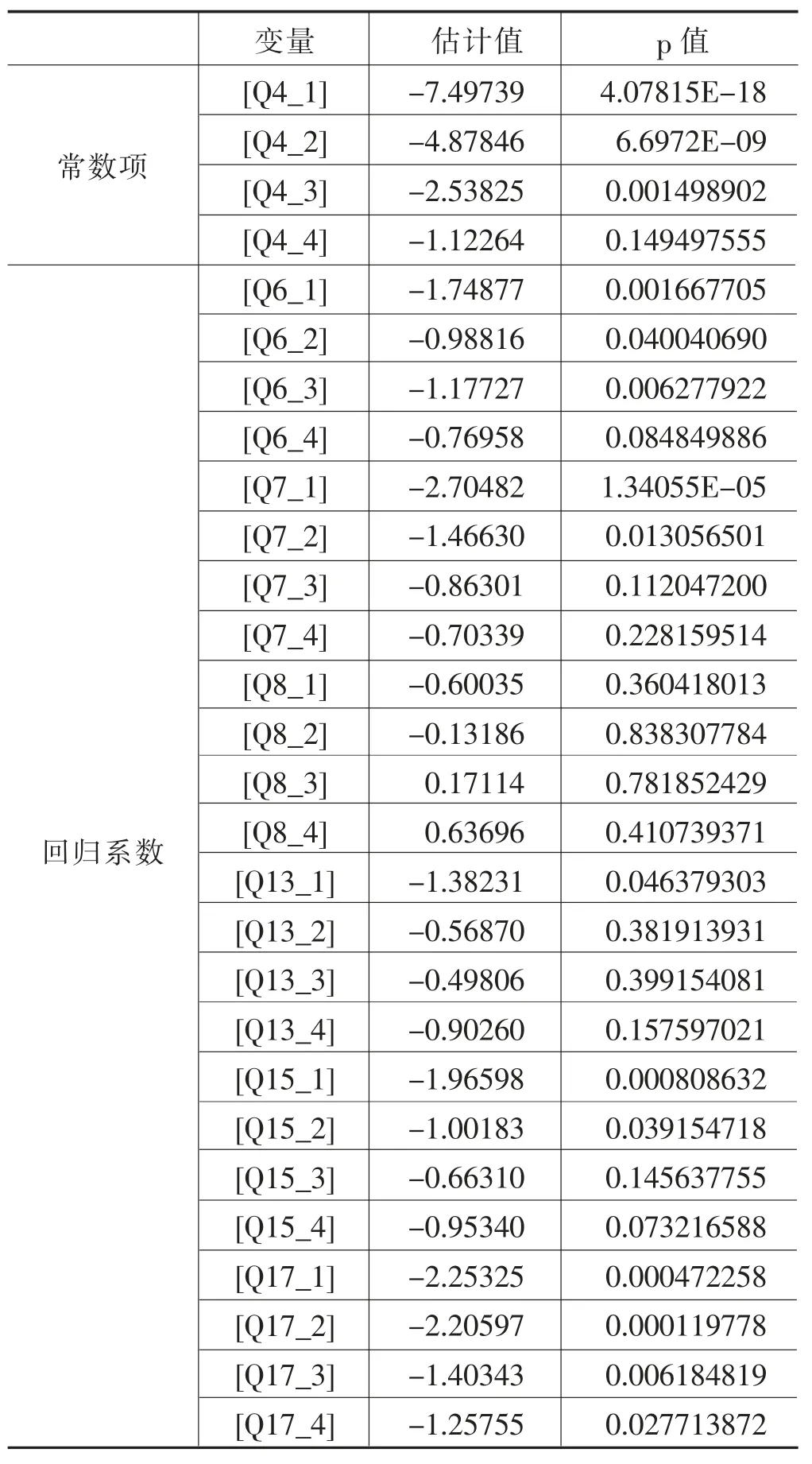

1.有序Logistic回归分析

由于乡村生活整体评价为有序多分类的变量,可以通过构建有序Logistic回归模型,分析产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、人才振兴六个指标对乡村生活整体评价的影响。各分项指标在问卷中为分类变量,因此在建立Logistic模型时需要将其处理成虚拟变量,各指标中“很不满意/很不好”为参照类别。具体结果见表9。

表9 有序Logistic模型回归结果

模型回归结果显示,在0.05的显著性水平下,乡风文明指标的Q8_1、Q8_2、Q8_3、Q8_4变量不显著;其余指标Q6_1、Q6_2、Q6_3、Q7_1、Q7_2、Q13_1、Q15_1、Q15_2、Q17_1、Q17_2、Q17_3、Q17_4变量显著。由此说明,产业兴旺满意度高的受访者对乡村生活的整体评价更高;生态宜居满意度高的受访者对乡村生活的整体评价更高;乡风文明对乡村生活整体评价没有显著影响;治理有效满意度高的受访者对乡村生活的整体评价更高;生活富裕满意度高的受访者对乡村生活的整体评价更高;人才振兴满意度高的受访者对乡村生活的整体评价更高。

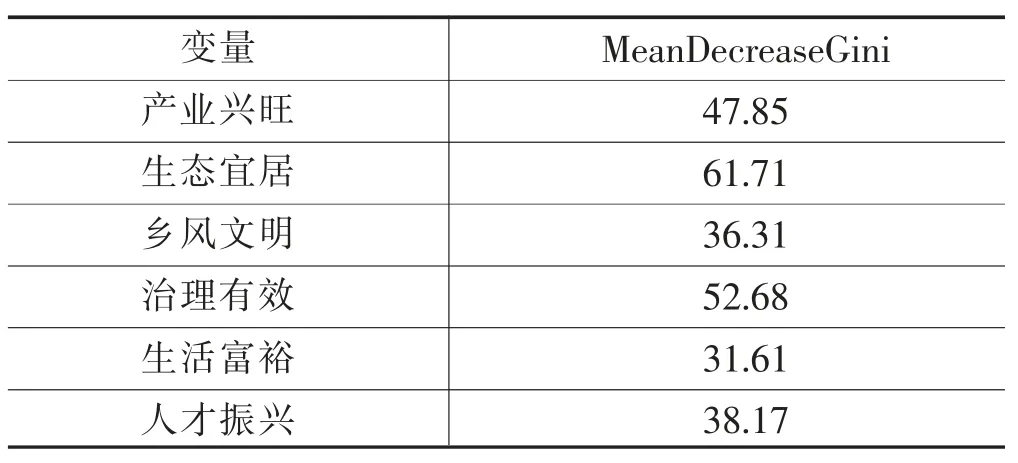

2.随机森林模型分析

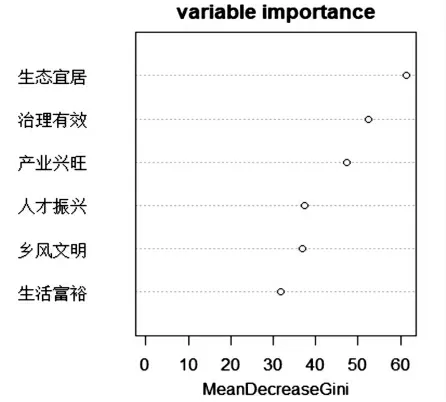

为了更好地确定乡村生活整体评价的影响指标的重要性排序,将“产业兴旺”“生态宜居”“乡风文明”“治理有效”“生活富裕”“人才振兴”六个指标作为自变量,以“当前乡村生活整体评价”为因变量,构建随机森林模型,用此模型可以得到六个影响指标的重要性排序。

随机森林模型可以通过Gini值平均降低量(MeanDecreaseGini)来确定变量的重要性,各个变量的重要性评分结果见表10。

表10 Gini值平均降低量

Gini指数代表节点的纯度,Gini值平均降低量(MeanDecreaseGini)表示所有树的变量分割节点平均减小的不纯度,该值越大表示变量的重要性越大。将所有变量的重要性进行排序,结果如图1所示。

图1 指标重要性排序

结合图1、表10的结果可以看出,生态宜居的MeanDecreaseGini值明显高于其余五个指标,为61.71;治理有效和产业兴旺两个指标的MeanDecreaseGini值比较高,分别为52.68、47.85;人才振兴、乡风文明和生活富裕三个指标的MeanDecreaseGini值较低,在31—39之间,且生活富裕明显低于其余五个指标。影响乡村生活整体评价的六个指标的重要性依次为生态宜居、治理有效、产业兴旺、人才振兴、乡风文明、生活富裕。由此说明,生态宜居是影响乡村生活整体评价的核心指标;治理有效和产业兴旺属于重要指标;人才振兴、乡风文明和生活富裕属于次重要指标。

五、对策与建议

(一)创新宣传方式,提高乡村振兴战略知晓度

在传统宣传基础上,应多渠道创新优化宣传方式,提高乡村居民知晓度。使用乡村居民经常接触到的媒体,用其容易接受的语言、喜闻乐见的方法,将对乡村振兴战略的解读分解为老百姓容易接受和理解的方式方法,争取让每个人都能理解乡村振兴的内涵,避免出现“知其然不知其所以然”的情况,引导群众在享受乡村振兴战略成果的同时提高主人翁意识,自发支持和参与乡村振兴建设,更好地提高乡村居民对乡村生活的评价和获得感。

(二)加强乡村振兴组织领导,积极为民排忧解难

持续加强农村基层党组织建设,充分发挥党组织在乡村振兴工作中的领导作用。农村基层党组织是党在农村全部工作和战斗力的基础,要在各方面工作中发挥领导作用,组织群众发展乡村产业,增强集体经济实力,带领群众共同致富;动员群众参与乡村治理,维护农村和谐稳定;教育引导群众革除陈规陋习,弘扬公序良俗,培育文明乡风;密切联系群众,提高服务群众能力,把群众紧密团结在党中央周围,筑牢党在农村的执政基础。

(三)加大产业扶持力度,多措并举促进农民增收致富

继续深入推进农业供给侧结构性改革,一是通过加大产业扶持力度,培育具有地域特色的农产品品牌;二是积极发展具有本区特色的农村生态旅游、乡村休闲旅游和民俗体验旅游;三是激活农民拥有的住房、土地资源、大棚设施、集体资产等资源要素的内在价值,增加农民财产性收入;四是根据农民意愿和能力水平,吸纳农民就近就地就业,组织富余劳动力前往发达地区外出务工,让务工收入成为农民增收的稳定来源。

(四)以人才振兴为关键,全面推进乡村振兴

打造一支助推乡村振兴的优秀人才队伍。一是强化乡村教育投入,优化教育资源配置,加大乡村教师招聘力度,提高教师待遇,全面提升乡村师资力量;二是注重人才兴农,着力扶持培养一批农村科技人才、专家学者、能工巧匠、城市精英等,培育掌握先进农业生产技术,善于从事农产品经营的新型职业农民,推动乡村振兴。

(五)生态宜居持续发力,增加农民获得感

持续注重乡村振兴战略总要求中的生态宜居方面,进一步提升美丽乡村建设,让乡村宜居宜业。农村基础设施建设相对滞后,污水、垃圾、畜禽粪便处理不到位,造成水体污染;环境监管基础薄弱,还有不少“散乱污”企业隐藏在乡村;化肥、农药过度施用,造成土壤污染;同时,乡村居民的生态环境意识有待提高,生产生活方式需要改变。推进乡村生态宜居还需要持续发力,切实改善农村的生产生活条件,建设人与自然和谐共生的美丽宜居乡村。◆