从“出远门”到“旅游”

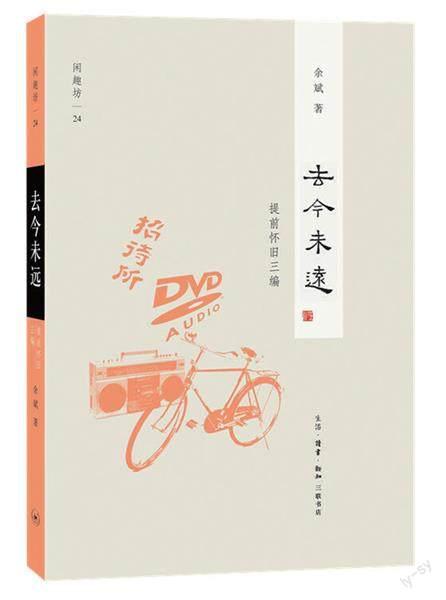

《去今未远》

余斌著三联书店

我不能说在中国“旅游”一说是到20世纪80年代才有的,但我那辈人小时的确不知旅游为何物,我们大都只有“出远门”的概念。从南京回老家苏北,或是去上海,就已经属于“出远门”的范畴。“出远门”十有八九是为探亲访友,绝非冲着山水名胜而去,成年人则多半是出差,游山逛水属附加性质,虽然醉翁之意不在酒的大约不在少数。就是说,“出远门”怎么着也不是打的旅游的旗号。

“文革”结束之后高考恢复,许多年轻人跨州越府异地读书。这与旅游之风的渐起也许并无必然联系,但我相信大学生一定是那时旅游的主力。别的人群也许并不缺少旅游的兴致,但却缺少一些重要条件。第一是时间,大多数人除了国庆、春节,只有每周的星期天,即使动用国庆、春节各三天的假期,以当时的交通状况(想想看乘火车从南京到上海就要六个小时),也跑不了多远。学生有寒暑假,出远门可以有恃无恐。

其二,得经得起折腾。彼时根本没有旅行社一说,食宿行三项都得自己去忙乎,吃还好说,住宿、乘车,其难无比,尤其是行,以今天的标准慨叹那时行路难,难于上青天,一点儿不算夸张。单是坐火车就够受的,年纪大些的人吃不消,吃得消也不愿遭这罪,这还没算上买票的艰难。

但我们不怕,我们年轻。更禁打、禁摔的身体,更旺盛的好奇心。以我为例,可以乘从北京往南京的火车半道上在泰安下车,凌晨两三点登泰山,又因山上旅社住满,当天就下山赶火车,坐上十多个小时到南京。签了票再上车,已然失去座位,我所谓“坐”火车是站得实在吃不消了,在车厢之间的连接处找地方席地而坐而已。有我这样经历的人太多了,所以那时的风景名胜,总能见到很多大学生模样的人——除了年龄上看怎么也不是中学生之外,还有一再不会错的标志,是他们胸前的校徽,既然是时人眼中的天之骄子,很多大学生也就很自豪地将这身份形之于外。

我上大学时,还刮过一阵骑自行车旅游的风。我不知道这股风是不是从大学里刮起,大学生被卷进去的不在少数是肯定的。有个暑假,我们班上骑车出游的就有三拨,有独行的,也有结伙的。报上时可读到有关的报道,当然得上点档次,像从南京骑车到黄山之类,就太寻常。总要有点“壮举”的意思。比如驱车万里,独闯新疆、西藏;又或团队出行,大张旗鼓。

我在电视上看到过一队人马,好像就是大学生,每辆车上都插小旗,还有一面大旗,上书“壮游大好河山——某某某自行车旅行团”的字样。倘身份特殊,还会得到记者的青睐,因《在同一地平线上》声名鹊起的女作家张辛欣即有骑车横跨中国之行,边旅行边采访,行程时见于报端。

印象更深的是有位叫王大康的农民,发愿要骑自行车游遍全中国。农民自费骑车旅游,这是不折不扣的“新生事物”,记者自不难从中发掘出改革开放农村新气象等诸多信息。王所到之处,常有领导接见,甚至还有组织欢迎队伍的,媒体上不断在说,王大康到了哪儿哪儿了,王大康入藏了,口气像在跟踪一支远征军。

就像后来的长江漂流探险一样,骑车旅游也被赋予非同寻常的意义——常常与“振兴中华”“新的长征”这样一些大项目联在一起。其时“振兴中华”可说是“时代强音”,我们在不同场合高呼这口号,有时候是有组织的,有时候则纯属自发,后一种情况尤能显现出那个时代一种特异的氛围。好像发生在那时的事比后来更能产生所谓“轰动效应”,当然,也更容易在象征的意义上被理解。

我还清楚记得亚洲锦标赛上中国男排上演逆转胜韩国时的情形,其时我是在留学生宿舍电视室里看的电视,中国队每得一分,就是一阵震耳欲聋的欢呼,其疯狂绝不亚于南美球迷看世界杯。我敢说,不在现场,看排球看成那样,绝对少见。所以留学生们很诧异:这些平日挺安静的中国学生怎么了?比他们还疯。待比赛结束,校园里敲脸盆、从楼上往下扔热水瓶,响成一片,敲过了扔过了,我们就涌到街上去游行。过了不久,中国队在世乒赛上包揽七枚金牌,我们再度上街,在深夜空旷的街头喊“振兴中华”喊得血脉偾张,一路扯着嗓门喊过去,扬眉吐气,走回来累得无比痛快,其痛快程度,只会在舞厅跳迪斯科发泄了一夜的人之上,何況还有一种崇高感。

大家的兴奋都是外向的,我甚至觉得骑车旅游的那阵风都与这兴奋的调子合拍。当然,我只在那样的情况下才有“振兴中华”的豪情,从来没敢把自己骑车旅游的个人行为与此扯上关系。对我而言,把车骑到千里之外,这本身就够刺激的了。此外,将“行”与旅游联作一气,也是一个诱惑。坐火车或汽车到一地,下了车旅游才正式开始,似乎有点割裂,我每到一地喜欢骑了车逛,固然可以借或租辆车,但哪里像自己的坐骑,骑在上面仿佛异地也成了家门口。

(摘编自《去今未远》)

图片由本文作者提供

编辑 钟健 12497681@qq.com