民间传统蜡染的美术特征浅议

韦欣

【摘 要】传统蜡染是民间在布料上用蜡画表现意味美的印染工艺,属民间美术一类。本文以为,蜡染的美术特征主要是形象性与象征性的统一、主体性与传承性的统一、审美性与实用性的统一。蜡染中母本文化的象征性蕴意,是蜡染形象性的基础根脉。特殊的女性传承体系促使地区蜡画风格的趋同;对先辈蜡染技艺的忠实传承是蜡染发展的坚实基础;局部求变是蜡染的艺术个性体现。在民间,蜡染艺术就是他们的生活,生活中蕴涵着艺术,二者密不可分;情感的专心倾注,是他们对待蜡染的态度,可视同于对待艺术的态度。这是原生态艺术的重要特点。

【关键词】蜡染 民间 美术 特征

中图分类号:J0-05 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2023)22-0158-07

民间传统蜡染工艺在当下备受人们的青睐。蜡染以贵州最具代表性,因此本文以贵州为例。而贵州的蜡染,不仅最具代表性,也最具普遍性。据不完全统计,贵州有几个县市的蜡染先后入选国家级非物质文化遗产名录,即:丹寨蜡染2006年第一批,安顺蜡染2008年第二批,黄平蜡染2011年第三批,织金蜡染2021年第五批等,涉及苗族、布依族、水族、革家人等。各个地区的蜡染,其风格与本片区的构图大致相似,不同的是,各民族母本图案的寓意各具风采。

傳统蜡染是民间在布料上用蜡画表现意味美的传统印染工艺,它属于民间美术的一个种类。在这个定义里,它突出的个性,表现出三个关键词:一是传统、二是蜡画、三是染艺。“传统”主要指母本图案特征,它区别于借鉴的图案或现代的图案置入;“蜡画”是它独有的个性特征,它区别于蜡液作画以外的其他绘画方式;“染艺”既是它独有的蓝靛染制方式,又区别于其他的印染、区别于其他的审美意味。

传统蜡染属于民间美术,它必然具备民间美术的共性特征,那就是民间群众的草根艺术。作为艺术,基本上都有形象性、主体性和审美性特征①。而蜡染的美术特征表现为形象性与象征性的统一、主体性与传承性的统一、审美性与实用性的统一。

一、形象性与象征性的统一

美术作品都以物象作为表现对象。所表现的物象无论是自然物象还是社会物象,或多或少都具有象征意义或者内涵寓意。而民间传统蜡染在表现物象时,着重突出物象的本族群母本文化的象征性意义。传统蜡染图案的象征性,主要包括图腾的守望、往昔的追忆、兴旺的企求,以及其他寓意等内容。

(一)图腾的守望

图腾是一个族群的信仰与象征性的文化标志,也是一个族群的徽记,应该是在文字产生之前就流行于远古的社会。每个古老的民族都有自己的图腾,现今的民族里,由于迁徙、交流与整合的经历不尽一致,也有不同支系不同的图腾。

龙是中华民族的共同崇拜物,算是华夏民族的母本文化图腾,很多民族都有龙图腾。可是,不同民族对龙各赋予了独特的含义。比如丹寨和三都一带的苗族,自称“嘎闹”,“闹”即“鸟”,这便是鸟图腾。因此,丹寨苗族蜡染上的鸟图案很突出,这就是本地区的母本图案。这个地区的鸟图案一般都比其他物象要大,所在位置相当显眼,鸟的形态也丰富多样。在月亮山型的黑领苗式中,寿衣或者祭葬的旗幡所绘制的龙是鸟头龙(如图1)。这周边地区的水族是鱼图腾,所以图案是鱼头龙②。这不是艺术夸张,而是意味着本族群是龙图腾的印记,是龙的支系。

族群里的图腾有时不仅限于一个,有时甚至有几个,苗族其他地方还有其他图腾,这或许是共有图腾与支系图腾的关系。比如,苗族中部方言的大部地区,无论支系土语有很多区别,但对“蝴蝶妈妈”的崇拜是一致的。在《苗族古歌》和古理辞《苗族贾理》里,均有诵述:说是蝴蝶妈妈与雾气在一起才产出人类③。蝴蝶妈妈和雾气在苗家人心中有崇高的地位,所以,蝴蝶形象在蜡染图案里同样占据着重要位置。另外,蜡染图案中回旋图案“涡沱”是雾气回旋的象征,这应是“涡沱”的本意。此外,类似铜鼓里的纹饰,在蜡染里同样出现,宋人朱辅在《溪蛮丛笑》说:“溪峒爱铜鼓甚于金玉,模其鼓文,以蜡刻板印布……”且不说铜鼓与蜡染谁先谁后,铜鼓是西南多个民族的重器与祭器。铜鼓的纹饰与蜡染的图案都蕴涵着本族群的信仰文化,如:太阳芒纹、鸟纹等,同样是对远古图腾文化的守望。

蜡染中的母本图案是先祖文化的记忆,特别是在鼓藏旗幡或寿衣上,这些重要的图腾纹饰必不可少,这是对先辈的精神寄托,也是对亡者的敬祭。

(二)往昔的追忆

民间传统蜡染中的图案与纹饰,不少地方保留了本族群的经历,以及对往昔故事的追忆。尤其在苗族西部方言中特别突出。

整个苗族对枫木有特别的情结,苗家人一直认为蚩尤就是他们的先祖,枫树带红的汁液是蚩尤的血液。西部苗族认为其具备无穷的神力,于是用来绘制蜡染的物象。《苗族古歌》认为,是枫木生出蝴蝶妈妈,蝴蝶妈妈生出人类。《山海经》载:“枫木,蚩尤所弃其桎梏,是为枫木。④”无论是《苗族古歌》与苗族民间传说,还是古文献,蚩尤——枫木——苗族,三者都有密切的联系。黄帝、炎帝与蚩尤的故事已成过往,但枫木还在,枫木液汁流淌在蜡画里,也是苗族人对先祖的追忆。

西部苗族蜡画的整体风格呈方矩形,并尽情地铺陈且精细得令人赞叹。传说这是以前他们的城池或者土地方块的形象。苗族的历史悠远,蚩尤时期,曾经在中原活动,在尧舜禹时期又有“三苗”的记载,是在长江中下游一带。乌蒙山型的蜡染衣背上的方形图案,传说是遗失的“苗王印”⑤。苗族曾经有过繁盛的往昔,后来迁徙至西南,分散在山区以后,再也没有那种大聚集、大城池、大地块的条件。境遇的落差随即产生刻骨的记忆,所以,生活中的蜡染纹饰便成了他们对以往美好生活深刻的追忆。

西部苗族女性的摆裙上,上面有很多留白,下面又有两道不同的曲线。传说空旷的那是平原,两条不同的环线是黄河和长江⑥。实际上,这是他们迁徙过程中最难忘的。无论摆裙的绘制图案如何变化,这个空间位置经营的含义必须表达,这是一直不变的章法,是对先祖曾经的生活进行记载。

(三)兴旺的企求

蜡染绘画在物象的选择上,还有对兴旺、兴盛的企求。比如,水族蜡染中的鱼图案,一是因为鱼是图腾图案,二是因为鱼繁殖力很强。而到了苗族和其他民族地区,也有不少的鱼形象,但不是作为图腾图案,而是作为繁殖力的象征蕴意。因此,不少地区的蜡染有鱼形象。在常见的动物里,鱼的繁殖力是最强的,产一次蛋就成千上万。在生产力低下的古代,人类的繁衍是兴旺和兴盛的基础。因此,鱼的象征性是不二的选择。

在众多的植物中,常见果籽最多的,无外乎就是石榴了。所以,石榴形象的选择与动物中选择鱼,有异曲同工之妙。

蜡染图案中有一种现象,就是在一个大造型内部,无论是龙、鸟、鱼,还是重要的花草变形内部,都有繁复的小图案叠加。或者鳞片,或者小花,或者直线曲线,反复叠加,这是对富丽的象征性追求。它与苗族中部方言区的银饰一样,是富丽蕴意的象征。

(四)其他寓意

蜡染形象的象征性,除了以上几种外,还有其他物象不同的寓意。比如锦鸡和雉鸡象征美丽与机警;猫象征机灵与勤奋;桃子象征长寿;葡萄象征连串结果;各种花草枝蔓象征生命力的顽强;公鸡象征有时间和方向观念;月亮山型的黑领苗式蜡染中,绘有人物,象征有人缘、有伴侣,也绘有房屋,象征有居所,或家景富足等⑦,每种物象都有其独特的象征意味。

以上各种物象的象征意义是由本民族、本地区的历史文化所决定的。而形象性与象征性的统一,应当从其母本文化的视角进行观照。

二、主体性与传承性的统一

蜡染绘画的形象有象征蕴意的规定性,这个规定性主要体现在文化的传承上,但落实在每个传承的支系上却有风格上明显的主体性;落实到具体画工手上时,又表现出不同的主体性;针对同一画工来说,不同的时间绘制出来的蜡画成品各有不同。这是艺术的不可复制性所决定的,蜡画也不例外。但是,在蜡染中主体性与传承性统一的这个过程中,却是以传承性为主。下面分别从蕴意的传承、技法的传承和局部的求变三个方面进行阐释。

(一)蕴意的传承

贵州各个民族之间的历史文化有所差异,相同民族各支系的传承上也有一定的差异,因此,蜡染绘画的蕴意上各有自己的主体性。

1.族群传承的主体性

蜡染图案内涵,按族群分蕴意,也就是说,同个民族虽然地区不同,画风不同,但母本图案基本相同;而同个地区中,画风相同,却因民族差异而母体图案不同。

比如苗族,散居于貴州东南西北各个片区,蜡画的风格有差异,但是,他们的蜡染图案中,“蝴蝶妈妈”的图腾崇拜是一致的,蝴蝶形象在蜡染画中基本上属于画眼位置。而在布依族和水族的蜡染中,蝴蝶形象则是作为美丽的装点。

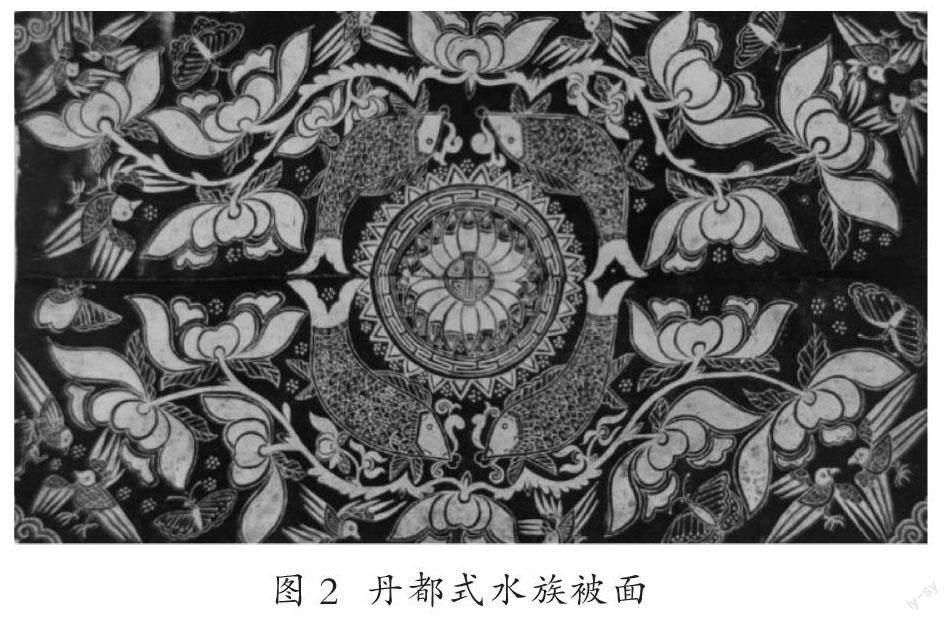

鱼作为布依族和水族的图腾崇拜,在他们的蜡染图案中占据主要的位置,有时还特别把图案夸张放大,大到让其他物象无可企及的地步;有时主要位置的太阳纹里面就是鱼;还有双鱼图、单鱼图等各种造型,如图2就有四鱼图。而在苗族蜡染图案里的鱼,是作为多子多孙的寄托,不是图腾图案,一般不作为画眼布局⑧。

族群之间对本民族本地区的传承,需要特别注意将先辈传授的母本图案蕴意接受下来,并耐心地再传给下一代。在每一代人的内心里,先辈传下来的蕴意是不容改变的。

2.功能传承的主体性

蜡染图案一般都具有功能的规定性,有固定不变和适当变化的统一。

比如制作寿衣或祭葬用的旗幡,其必须是以图腾图案为主,有迁徙过的标志性物象,这一般都不变。或者加铜鼓,或者加公鸡,或者加房屋和人物等,根据亡灵对象以及画面的需要适当增减,总之,意味着亡灵离世后在另一世界不会孤单而回到祖先曾居住的地方,这与理老在超度亡灵时的趋向吻合。

制作被面或床单,必须以繁殖力强的诸如鱼和石榴等图案为主,这一点基本不变。然后根据主人需要和画工对物象的熟练习惯,可以加上花草有生命力,或者加锦鸡有美丽,或者加葡萄有连续结果等意味。

年轻人的衣着乃至头帕等,除了有本族群图腾图案外,更多的是象征美丽、富有蕴意且生命力强的图案;就连小孩的肚兜也会选择乖巧且象征生命力的图案。不同年龄、不同场合所表现出来的形象,既有传承的规定性,又有活泼的主体性。

这个蕴意的传承是严格的,功能也有它的趋向性,用混则认为不吉利。而根据需要添加的物象蕴意,则是画工主体的丰富性表现。

(二)技法的传承

技法的传承,包括蜡染绘画技法的传承和蜡染印染工艺的传承两个方面。

1.画艺传承的主体性

蜡染图案的艺术趋向,按地区分风格,并不一定按民族分。这种分类比较合理⑨。比如月亮山型就有苗族和水族,尤其是这个地区的丹都式(丹寨、三都),苗族和水族两个民族的蜡染艺术风格基本相同,只不过画眼是鱼还是鸟的区别(如图2与图3的物象区别)。扁担山型(安顺)就有布依族和苗族,这两个民族的蜡染艺术风格也基本一致。在蜡染绘画中,必须引起特别关注的是:传承画技的主体是女性,它不存在宗族与宗族的区别。由于传承人是女性,本宗族的女性要嫁到另外的宗族去,甚至可以嫁到另外的民族去。因此,整个地区的蜡染画风,无论是不同宗族支系,还是不同民族,都会形成同一个大体的画风倾向。

蜡染绘画技法,同样可以分为刀法(相当于笔法)、结构和章法等几个要素。书画中还有墨法,但蜡染的“墨法”要素应当归属于印染的技艺上。因此,刀法、结构和章法要素构成其中的点、线、面关系。

在月亮山型的丹都式里,构图尤其特别,其章法布局与中国画相似,画眼处的物象结构,着意铺陈,用刀有点有线还有面,单线条的枝蔓可以独立成型,且方向性自由舒展,不着蜡的“留白”处相当明显,边框有时用花边镶嵌四周,有时不用,但都形成虚实相间的效果。苗族水族的蜡染都是这个风格,这与其他地区的画风明显不同。

而飞云山型(黄平)和扁担山型等,在章法上,块面铺蜡较满,并且这种铺蜡不是用面,而是用无数的线进行铺陈而形成的“面”,无论是方形还是圆形,都是线条的重复叠加,方向性力求统一,并且基本上是平均分割空间,没有成型的单线条自由舒展的刀法。结构精密细致,工艺性极强(如图4)。当然,飞云山型、乌蒙山型和扁担山型,他们之间的风格又略有不同之处。

除了地区画技不同的主体性,在同一地区相同的画风里,传承的技艺也略有区别,这主要体现在传承人体系的区别。一位姑娘在原宗族长辈的传授下,继承了原宗族的画技,待出嫁到新的宗族,带去了原宗族的画技。如果新宗族里有高妙的画手,她会受到影响而综合提高自己的画技;如果没有比她高妙的画工,那么,她自然就是新宗族蜡画技艺的传承人。在守望图腾文化信仰的前提下,传承人的这种流动与交流,成为画技传承的主体性桥梁。

2.染技传承的主体性

蜡染的染技主要指的是蜡画技法以外的印染工序,这整个工序一般包括:染料的采集与发酵、蜂蜡选用与布料的选用、蜡画后浸染与脱蜡、漂洗与晾晒等。整个工序除了用蜡刀在布料上做蜡画这一环节是蜡染美术的核心元素且必须由画工来完成以外,其余的环节即便是非画工也可以在画工的指导下完成。但是,非蜡画的环节属于染色的重要组成部分。只有蜡画元素与染色各个环节有机结合,才能共同形成蜡染艺术⑩。

印染工序看起来相差无几,但是,由于用料不尽相同,用蜂蜡的精致程度不同,浸染时间和次数不尽相同,还有脱蜡和漂洗方式不一等,这些都会给成品带来不同的效果。这与书艺、厨艺乃至书画装裱同理,工具和材料一样,由不同的主体来操作,其结果会大相径庭。不同地区的操作习惯不同,蜡染的最终效果不同,诸如意味的粗犷与细腻、色彩的深沉与清新等方面就会有差异。

(三)局部的求变

民间传统蜡染在主体性与传承性的统一上,由于有历史文化的稳固性和象征蕴意的规定性,所以重在传承,而创新与变化只能在局部上,并且,这种变化必须是在传统通会的基础上来求变。

1.通会是基础

传统民族服饰往往被称为是穿在身上的史诗,蜡染服饰也是如此。历代画工对先辈相传下来的蜡染图案(那是具备本民族历史文化底蕴的符号)只能虔诚地接受,尤其对重要饰物的图腾图案更需要顶礼膜拜,还必须熟悉本民族和本地区的文化环境才能心领神会。不具备一定画技的画工,没有母本文化基础,一般都不能绘制重大礼节所用的饰物。这种重要饰物都出自高妙画师之手,这类画师往往也是当地的高手。无论从刀法、物象结构安排,还是整体的经营位置,如果族人看不到先辈那种地道的古风韵味,那绝对不被众人认可。为此,这种千百年来的画风,自然将忠实的传承放在第一位。

再则,蜡刀笔在布料上着蜡行刀,就像传统书画下笔一样,下笔就得管用,行笔不可更改。画工如果没有胸有成竹的功夫,是不敢着笔的。从一般的画工成为画师,当反复临摹先辈的成品,要从刀法、各种物象结构到章法,做到了然于胸,并经长期的训练才能达到娴熟的地步(如图5)。尤其是月亮山型那奇妙的蜡画,一个普通的画工能成为大家公认的画师,往往需要通过十几年或者几十年的传承磨炼,才能达到入妙通灵的境界。

2.求变是局部

有了娴熟的蜡画技艺,并通晓母本文化,在忠实于传统的基础上,可以求变,但这种求变只能是局部的、适度的、自然的。

后人对先辈留传下来的物象造型基本不变,变的只是局部。比如月亮山型黑领苗式的鸟头龙图案,是鸟头蛇身锦鸡尾,以及脊翅两边非对称排列,这个规定性是不变的,变的只是形态;在鼓藏幡上的鸟头龙,龙身上的鳞片是不变的,变的只是鳞片内的图案;而龙身上可以穿插部分非鳞片图案,但必须是适度的,总体还是以鳞片为主;同时,这些变化无论是形态,还是鳞片的多少变化,都应当在整个画面中自然而然地表露,同时保留先辈那种地道而正宗的意味。其他地区蜡染的传承也基本是同样道理。

通会是基础,求变是局部。传统的蜡染艺术就像书法艺术一样,下笔必有出处,不是每一个只要会用毛笔写字的人就能成为书法家,道理亦然。

只有民间传统蜡染艺人认同的东西,才会融入他们原生态的艺术世界。当今蜡染的创新性开发,那是另一个命题,可另当别论。

三、审美性与实用性的统一

表现美和感受美,这是艺术的重要特征。艺术职业者通常是以创造美作为他们的专职工作,创作的艺术是精神产品,这种产品与实用性的物质需要可以分离。而民间传统蜡染艺术是审美性与实用性的统一制作出来的成品,二者高度统一。

(一)艺术的生活

为吃、穿、用而奔波如果称为生活的话,那么,在蜡染地区生活的人们而言,生活就是艺术,艺术也就是他们的生活。在他们的心目中,生活本来就是这样,并不是如此截然地将二者分开。他们没有艺术的概念,甚至不知道“艺术”是何物,他们只知道蜡染是他们生活中的必需环节,图案如同文字一般存在于他们的生活中,他们会欣赏、会评判,并有他们自己评判的标准。

在有蜡染艺术的地区,一个人出生到离世都与蜡染密不可分。从小肚兜到背带,一生中各个时期的穿着、床上用品等等都需要蜡染制作。这些制作并不是为了纯粹地欣赏,而与劳作生活密切相关。嫁衣和节庆用的服饰肯定需要华丽,就连劳作时的穿着也有朴素蜡染服饰。一个姑娘家从小就在这种环境下接受熏陶,到快要出嫁时,在长辈的引导下,自己要与长辈一起制作嫁衣;出嫁后要去熟悉夫家的母本文化与母本图案,接下来为子女准备蜡染衣物等等,她们用心地画、用情地画。可以说,蜡染地区的女性个个是画工,起码自家劳作用的衣物是自己画的。若是制作嫁妆等盛装之类,必请蜡画高手主刀。在这样的环境下,具备绘画天赋的就自然出类拔萃且被众人推崇。而每个女性都可以是畫工,这是她们生活中不可或缺的重要部分,蜡画艺术的群众基础自然形成。

把某一种技能反复熟练操作到精致的程度,也就成了艺术,这与中国古代的书法一样,文人都在写字,一张便条、一个药方、一封信件、一篇文稿,都是为了实用,写好了就自然变成被推崇的书法艺术。

(二)偶然的意味

蜡染是以实用为前提的,但是它艺术美的特点又超乎人们的意料。在制作的过程中,由于不同的画工、不同的材料与不同的程序而出现的一些偶然效果,让人感觉到不同的艺术韵味。

例如蜡染成品出现的冰裂纹,它不是画工故意画出来的,而是在浸染过程中偶然出现的裂纹,这种裂纹没有规则,没有人为痕迹。它是因为蜂蜡的质地有差异,然后在染色时蓝靛会顺着蜡的裂缝浸染而出现的。这种冰裂纹常常出现在蜡画的线与面上,以面上较多。冰裂纹的出现,给人一种沧桑的意味。艺术中的意外效果是极其珍贵的。所以,有人把冰裂纹的效果称之为蜡染艺术的灵魂。为此,在当下蜡染的开发运用中,会将冰裂纹整体突出,颇具特色(如图6)。

还有,蜡染画技中那种奇特的想象、手法的夸张,令人赞叹。例如月亮山型的丹都式,他们在物象的结构及其关系上极具夸张,常常超乎人们的想象。鸟头上长出花草;鱼头上长出蝶翅,既像鱼又像蝶 (如图7);鸟可以是鱼尾,鱼可以游在花草间;鱼可以飞到猫背上;石榴可以显现籽粒 ;蝴蝶纹里还有鸟和鱼;鱼须可以长出花草 等。这些都超乎常人的想象,画面又是那么自然而然,好像在意料之外,又在他们的情理之中。

(三)简约的色彩

民间传统蜡染的色彩以蓝白为主。用蜡刀笔进行蜡画的部分,浸染后经过加温将蜡液熔化,脱去蜡液对布料的覆盖,显现出原白布的白色。着蜡就是着白,“计白以当黑”。其余未用蜡画覆盖的部分经蓝靛浸染后,显现蓝色。没有任何图案的纯白或纯蓝,劳作时难免出现污渍,不实用。最初以实用为前提的蜡染,蓝白相间,无意中契合艺术的简约性表达。

色彩的简约并不会影响艺术的审美,就像中国传统的书法与水墨画一样,用的也只有黑白。结构的奇妙关系到整体的位置经营,每一件物饰都是一件艺术品,意味无穷。蜡染的蓝色有深有浅,经过蓝靛多次反复浸染后,蓝色也可以达到色深如墨的效果。深浅的颜色,可以根据画工各自审美喜好进行选择。

当然,贵州中西部地区也有加桔红色、黄色或相应颜色的,有的是在蜡染的基础上加刺绣点缀。但是,蓝白两色的简约性还是蜡染的本质与主体,也是蜡染的典型格调。

四、結语

综上所述,蜡染中母本文化的象征性蕴意是蜡染形象性的基础根脉。特殊的女性传承体系促使地区间蜡画风格的趋同;对先辈蜡染技艺的忠实传承是蜡染发展的坚实基础;局部求变是蜡染的艺术个性体现;尽管如此,蜡染的主体性特征仍然丰富多彩。蜡染艺术就是他们的生活,生活中蕴涵着艺术,二者密不可分;情感的专心倾注,是他们对待蜡染的态度,也是对待艺术的态度,这与刺绣、银饰,以及他们的音乐一样,是原生态艺术的重要特点。

参考文献:

[1]马正荣.贵州蜡染[M].贵阳:贵州民族出版社,2002.

[2]中国贵州民族民间美术精粹·蜡染(图集)[M].贵阳:贵州人民出版社,2014.

[3]贵州民间工艺研究(论文集)[M].北京:中国民族摄影艺术出版社,1991.

[4]田兵.苗族古歌[M].贵阳:贵州人民出版社,1979.

[5]王凤刚.苗族贾理[M].贵阳:贵州人民出版社,2015.