中国科幻杂志的早期翻译活动研究:以《科学文艺》(1979—1988年)为对象

管浩然 余泽梅

[摘 要] 1979年,乘着改革开放的春风,中国最早的科幻杂志《科学文艺》在四川创刊,开启了中国科幻的杂志时代和科幻文学的翻译浪潮,在20世纪80年代国内科幻文学与翻译场域中占有重要地位。文章以《科学文艺》十年间收录的汉译外国科幻小说为研究对象,梳理原文本的要素构成,探究中译本的生成与迭代,分析译文在中国的接受与影响,全方位考察这期间外国科幻小说在中国的翻译状况,还原当时科幻翻译生产活动的风貌,并以此为镜勾勒出80年代以中国本土科幻杂志为依托的科幻文学的发展脉络。

[关键词] 《科学文艺》 科幻杂志 翻译活动 中国科幻文学史

[中图分类号] H059;I106.4 [文献标识码] A [ DOI ] 10.19957/j.cnki.kpczpl.2023.04.006

1978年全国科学大会召开,会议强调“科学技术是第一生产力”,“科学的种子”开始在社会各界播撒。随着“科学的春天”到来,科技的革新对文学创作、文化传播的影响日渐明朗,科幻文学迎来了良好的发展契机,以其科学性、新奇性丰富着人们的想象和认知。中国科幻自此迈入了“黄金时代”,以叶永烈、郑文光、童恩正等为代表的本土科幻作家创作出一批批优质的科幻小说与其他文学体裁的作品。这一时期科幻文学的如日中天还表现在引进和翻译了大量国外科幻小说,翻译文学的蓬勃发展也为本土科幻文学的创作发展注入源源不断的活力。

早期的外国科幻小说译文多发表在主流文学杂志中,而在20世纪80年代科幻事业的推进过程中,科幻杂志起到了独树一帜的传播助力作用。1979年四川省科普创作协会(现为四川省科普作家协会)创办了《科学文艺》,标志着国内最早的科幻杂志的诞生,开启了中国科幻文学的“杂志时代”。一大批科幻刊物如《科幻海洋》《智慧树》《科学时代》和《科幻小说报》应开放热潮而生,其中,《科学文艺》每年刊登的外国科幻小说篇数一直保持着稳步增长的趋势,并且,该刊物延续至今,发展成为全世界发行量最高的科幻杂志《科幻世界》。因此,要把握1984年以后中国科幻的发展状况,《科学文艺》显然是至关重要的索引性刊物[1]。

截至目前,国内对20世纪80年代科幻活动的考察大多集中在以图书形式出版的作品讨论上,而针对这一时期独特的科幻杂志的研究成果却寥寥无几。其中,钱晓宇的文章从中国科幻发展初期引入到短暂黄金期的《科幻海洋》,思考了80年代中國科幻创作的环境[2]。从严格意义上来说,仅有张泰旗与尉龙飞以《科学文艺》杂志为研究对象,分别梳理了“黄金时代”与80年代后期中国科幻文学的发展脉络,探讨科幻文学与“现代化”的密切互动关系[3-4]。作为一份对标国际的科幻杂志,《科学文艺》每期在“未来世界”“科幻之窗”等栏目刊登一定数量的外国科幻小说中译版,是整个杂志不可或缺的重要组成部分。这些中译小说①对本土科幻文学的创作有深远影响,因此对《科学文艺》杂志的研究可以从翻译与传播的角度展开。

一、 《科学文艺》外国科幻栏目原文本要素构成

改革开放之后,国内外科幻文学作品的交流互动不断,翻译在其中扮演着积极的媒介角色,国内译介的作品向大众阅读市场靠拢。《科学文艺》自创刊以来,以“普及科学知识,培养科学兴趣”为己任,在发刊词中强调“科学文艺在中国和外国都受到有识之士的重视”;约稿栏目同样贯彻“百花齐放,百家争鸣”的政策方针,诚挚接收各种科学文艺翻译作品,这批纵跨百年的外国科幻小说的作者、国别、主题都具有相当的时代特色。

(一)星罗棋布:形形色色的科幻作家及其国别类属

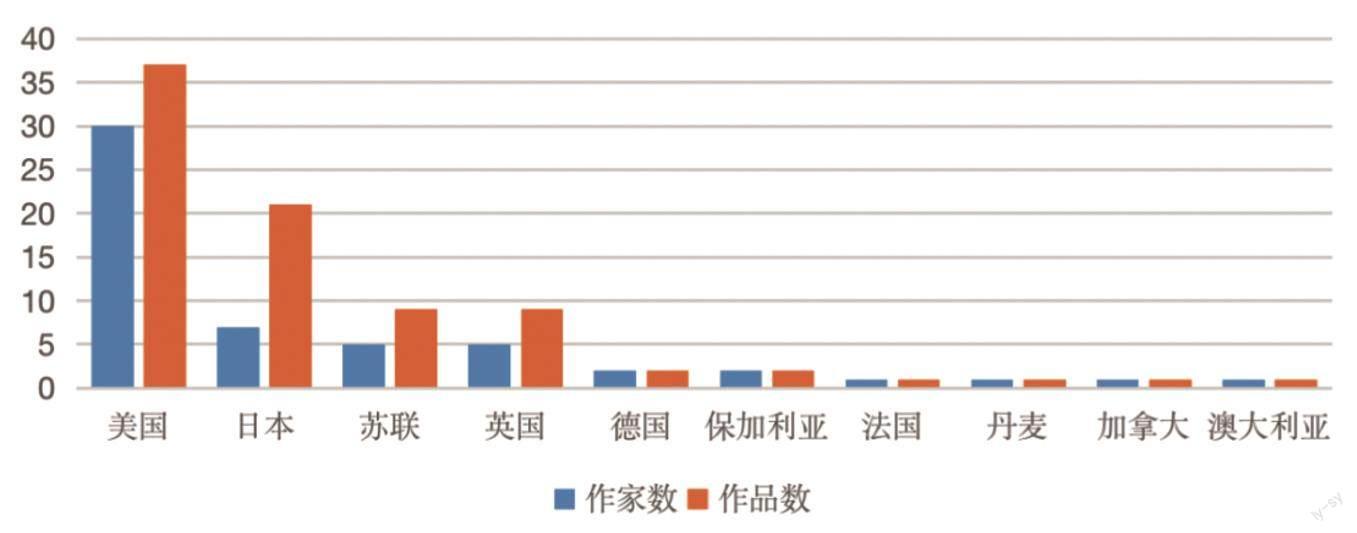

从1979年至1988年,《科学文艺》的外国科幻小说部分共译入全球来自10个国家的54位作家的作品。20世纪80年代,苏联科幻在国内的热度有所降温,而美国和日本的科幻作品在国内的传播则更具影响力。

20世纪70年代末,中美两国开始建交,美国翻译文学和流行文化开始成规模地传入国内,作为知识文化产品的美国科幻小说在20世纪80年代共有近60种单行本被引进中国,总数超过了过去70年的总和[5]。同单行本科幻小说一样,以杂志中的短篇科幻小说为切入点,可以在某种程度上窥见该时期译介的缩影,《科学文艺》十年间对美国短篇科幻小说的翻译引进也掀起了一次浪潮(图1)。日本经济自20世纪60年代凭借发达的工业技术,高速发展,优质的科幻作品井喷式涌出,加之中日关系在战后有所缓和,日本科幻小说在80年代成为国内引进的另一重要来源。《科学文艺》共翻译刊载了7位日本作家的21篇科幻小说,达到外国科幻总篇数的四分之一。

除了美国、日本、苏联和英国这些在世界科幻文学场域占据中心地位国家的小说,《科学文艺》还引进了当时初露头角的保加利亚科幻小说,对诸如丹麦、加拿大、澳大利亚等非热门科幻国家的作品也有所涉猎。尽管这些小说选录的篇目不多,但也被纳入了译介范畴,让20世纪80年代国内读者能够以开放的视角感受到世界科幻文学的多元化。

在译入国内的外国科幻小说中,日本微型小说家星新一(Hoshi Shinichi)以15篇科幻小说的刊载量位居第一,远高于其他外国作家的作品数量(表1)。星新一的作品篇幅较短,但构思巧妙,故事情节性强,较适合刊登在杂志上,且微型科幻小说在20世纪80年代为国人所少见,因此引发了翻译和出版的热潮[6]。其次,在作品数量上稍显突出的是美国著名科幻作家雷·布拉德伯里(Ray Bradbury),浓厚的文学色彩使得他的小说大多能够进入主流文学刊物,他所创作的《浓雾号角》(The Fog Horn)、《飞行器》(The Flying Machine)、 《八月夜遇》(August 2002:Night Meeting)等5部短篇科幻小说都被陆续翻译发表在《科学文艺》上。苏联作家中最具代表的是阿·德聂伯洛夫(Anatoli Dneprov),杂志上选录的3篇作品主要探讨了科学技术对人类社会的影响。同有“20世纪三大科幻小说家”之称的阿瑟·克拉克(Arthur Clarke)与艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)也分别以3篇和2篇的数目紧随其后,但《科学文艺》翻译刊载的并非他们为人熟知的长篇巨著,而是别开生面的短篇科学幻想叙事。

表1显示出,相较于以图书形式出版的小说选集,《科学文艺》杂志的优势在于介绍的作家和作品没有过于集中,而是做到均匀分散。虽然儒勒·凡尔纳(Jules Verne)、罗伯特·谢克利(Robert Sheckley)、帕特·卡迪根(Pat Cadigan)、筒井康隆(Tsutsui Yasutaka)等人的知名作品不胜枚举,但这46位科幻作家各自仅有1篇科幻小说刊登在《科学文艺》杂志的外国科幻栏目中,46篇文章兼顾各种风格、流派和主题,较大程度还原了外国科幻作家群体风貌。

(二)海纳百川: 《科学文艺》外国科幻的选材倾向与主题分布

20世纪80年代,外国作品的翻译引进所受限制较少,可以说那是一个“把外国作品拿来就翻的时代”。同该时期大多数其他杂志一样,《科学文艺》的选文主要来源于原创作家和译者的投稿,经编者审核、筛选、编辑后刊登在册。

就时间范畴而言,《科学文艺》译介的原作年代分布跨越整个世纪,原作品发表时间最早可追溯到19世纪末,如1979年第2期首次译介了儒勒·凡尔纳的《一个美国记者在公元2889年的一天》(The Day of an American Journalist in 2889),译文与发布于1889年的原文相距90年。刘欣大在该期杂志的文章评论中指出,中国式现代化与提高整个中华民族科学文化水平的战略决策,需要再版并有选择地翻译凡尔纳的作品,这也就合理解释了冯汉津选择此篇作为《科学文艺》刊载的第一篇外国科幻小说的原因。由图1可知,英语世界国家的作品(美国、英国、加拿大、澳大利亚)占据《科学文艺》85篇外国科幻小说的一半以上,其中收录的40到60年代西方科幻(尤指英美)“黄金时代”的作品共有16篇,帮助读者了解现代西方科幻发展脉络。1987年的后三期中有4篇科幻小说译自阿西莫夫主编的《100篇微型科幻小说选》(100 Great Science Fiction Short Stories),文字簡洁凝练,内容新颖独特,选篇也大多出自科幻名家的手笔,这些作家文学地位的稳固为译作的生成与传播提供了保障。总的来说,《科学文艺》很好地对科幻作品译介工作进行了查漏补缺,立下这些外国科幻小说中文版首译的里程碑。

杂志凭借编辑和出版足够灵活的一大特点,可以敏锐捕捉到外国科幻的热点,保持译文与原作在时代上的相对同步,附着于世界科幻热度的最新趋向。据1983年第2期《科学文艺》中《韩素音谈科幻小说》一文记载,成都科幻小说研究会的周孟璞, 《科学文艺》编辑部的谭楷、杨潇等人于1983年正月初三采访了英籍作家韩素音女士,她提到“最近,国外科幻电影《E.T.》讲述了友好的天外来客,放映时引起轰动”。紧接着1983年第3期的杂志就翻译刊载了改编自同名电影剧本《E.T. 外星人》(E.T. the ExtraTerrestrial)的科幻小说,译文的引言部分提到,《E.T.》的上映被《美国新闻周刊》评为十大新闻之一,同时该电影荣获1982年美国十部最佳影片之一,改编成的小说也是1982年美国最热门的畅销书。当时,我国不少报刊及电视国际新闻报道了这一盛况,这样一篇讲述人类与外星生物的跨文明交流、展现人类对于“外部世界”的差异性观念的作品自然也经《科学文艺》进入中国科幻读者的视域。

相较于20世纪80年代初处在成长期的国内原创科幻小说构思设定的单一重复,《科学文艺》的外国科幻部分内含的主题包罗万象。例如,阿·德聂伯洛夫的《永生的配方》(Formula for Immortality)、米哈依尔·格列什诺夫(Mihail Gresnov)的《高价试验》(ДорогостоящийОпыт)和亨利·邓克(Henry Dunk)的《试验》(The Experiment)都揭示了生物医药技术应用于人类生命科学的潜能与局限,多围绕“疾病”“复活”“克隆”等话题展开,引出科学技术与伦理道德的辩证关系;星新一的《羽衣》『羽衣』和乔安娜·拉斯(Joanna Russ)的《柏兰特太太漫游奇境记》(The Extraordinary Voyages of Amélie Bertrand)运用时光机以及时空隧道等穿越元素开启时空旅行,但多是单向线性的时空观,不涉及更为复杂的平行世界、多元宇宙等方面;沃尔特·米勒(Walter Miller)的《身不由己》(Anybody Else Like Me)和筒井康隆的《邪恶的视线》『邪悪の視線』都涉及精神感应、意念、透视等特异功能对人类行为和人际关系带来的变化;罗伯特·谢克利的《星际侦探》(Citizens in Space)和雷·布拉德伯里的《太空奇祸》(Kaleidoscope)都讲述主人公乘坐宇宙飞船在太空漫游的遭遇与经历;光濑龙(Mitsuse Ryu)的《在酸雨中》『錆びた雨』和阿·德聂伯洛夫的《奇勋》(Podvig)则以地球上的气候变化和自然灾难为背景,呼应了80年代严重的环境污染问题和人类有所增强的危机意识。科幻的构思往往会来自相关科学技术的新动向和成就,20世纪80年代以计算机为代表的高新技术产业进入一个高速发展的阶段,而戈纳吉·马克西姆维奇(Gennadi Maksimovich)的《志向》(Призвание)和艾萨克·阿西莫夫的《寻找真正的恋人》(True Love)这两部写于20世纪70年代末的作品,从心理分析和逻辑思维的角度将计算机拟人化,可以看作是人工智能的雏形,彰显了科幻小说创作在科技发展方面的前瞻性。此外,还有一些诸如星新一的《玻璃玫瑰》『ガラスの花』、《幸运之铃》『幸運のベル』等科幻小说将新物质、新材料或新发明作为行文线索,文章涉及的科学内容略为简单,更加注重社会效果,即使背景设定在未来世界,对于当下生活的思考也能引发相当的共鸣。

杂志从1985年第1期开设“科幻之窗”板块,其内容正如编者对该栏目的介绍,“透过此窗可以窥望国外科幻小说五花八门的流派、主题、表现手法与风格”,可谓“他山之石,可以攻玉”。《科学文艺》自发刊起倡导各种题材与风格并存,以上译介作品的主题直到现在仍在中国科幻领域被广泛讨论。

二、 《科学文艺》外国科幻中译文本的生成与迭代

在那样一个万象更新的时代,随着科技水平的提高,民众对于科学知识的渴望与热情也被激发出来,这一阶段科幻小说期刊成为除图书出版之外最大的科幻小说翻译来源[7]。《科学文艺》是中国第一本也是最持久、大规模刊登与译介科幻的杂志,为将科幻文学作为一种特殊文类来推广做出了积极尝试,同时也帮助科幻文学在20世纪80年代翻译文学的话语空间中争得一席之地。

(一)群英荟萃:多元身份下译外行为交织的译者群体

彼时社会条件尚未成熟,国内科幻文学领域还无法形成一支相对稳定的作者、编者、译者、读者队伍。尽管20世纪80年代译介的科幻作品成果较为丰硕,但尚不发达的信息传播技术、保存不够完整的书信稿件、相对滞后的回忆访谈造成了译者和其他译介信息的缺失。通过比对发现,前期《科学文艺》刊登的原创中文科幻小说下面大多会附上作者简介,而那些外国科幻小说译文即便有对原作者的些许介绍,却没有任何译者相关信息,甚至译者的姓名有时也会因为编辑工作疏漏或者印刷技术问题而搞错。例如1984年第1期的《寻找真正的恋人》的译者姓名在目录和正文中有“张毅仁”“张毅红”两种写法;1986年第1期刊载的《第二副躯体》(Second Body)原译者名字也应该是“杨珊珊”而非杂志上标注的“姗姗”。“科幻译者的隐身”这一现象并非偶然,而是存在于该时期的普遍现象,各类文学杂志均缺乏有效的译者信息,甚至文学作品单行本的译者序与后记部分也是如此。

从表2的信息来看,上海外国语大学的吴定柏教授在《科学文艺》上发表译文8篇,对杂志的外国科幻小说引进贡献最为突出。吴定柏的英美科幻文学研究始于1979年。1982年,美国匹兹堡大学文学院教授菲利普·史密斯(Philip Smith)在当时的上海外国语学院访问并开设英语科幻课程,身为该课程中方教师的吴定柏此后便在中西科幻译介交流中扮演着重要角色[8],编有《美国科幻小说选》(上海译文出版社1983年版)、《美国科幻名篇赏析》(上海外语教育出版社在1999年版)等著作,并于1989年在美国翻译出版了《中国科幻小说》(Science Fiction from China),其中就包括童恩正改写并发表在《科学文艺》1982年第3期的《世界上第一个机器人之死》,以及姜云生发表在1987年第1期的原创作品《无边的眷恋》的英译版。吴定柏也曾向《科学文艺》编辑部的谭楷建议一定要“走出去”,办杂志需要放眼世界了解外国的科幻。

就教育背景与知识结构而言,众多科幻译者毕业于知名高校,受过良好的教育,具有较高的社会地位,文化资本和社会资本充足。《科学文艺》的科幻译者在20世纪80年代主要分为具有明显特征的两类群体。一类是学院派出身的外语科班人才。例如,陈珏在上海外国语大学读书时期产生科幻兴趣,培养语言能力,积攒翻译经验,之后不仅在《科学文艺》上发表两篇译文,撰写相关科幻评论和作家介绍,还通过翻译,为国内科幻读者呈献了《当代美国科幻小说选》(宝文堂书店1988年版),成为这一时期西方科幻在中国译介的中坚力量之一。另一类是理工科出身的科研人员,他们掌握专业而先进的科学技术知识,就职于科研院所,承担部分科普工作,也兼职进行科幻翻译与创作。例如,译者韩健青先后在《大科技》《中国科技信息》等期刊上发表科普文章,1984年向国内读者翻译介绍《微型计算机的应用》(电子工业出版社1984年版),1988年参与编纂《现代百科最新辞典》(电子工业出版社1988年版);译者屠景保曾在浙江省轻工业研究所工作,并在《上海科技翻译》发表学术论文研究科技文本的摘译。

20世纪80年代,中国科幻译者的身份特征和職业构成逐渐走向多元化和复合化,出版社在其中起到了穿针引线的作用。译者与出版社千丝万缕的关联造就了他们身份的杂糅。其中一种是编辑型译者,如译者里群翻译了《科学文艺》中的5篇俄语科幻小说,也曾协助郑文光担任过另一重要科普科幻杂志《智慧树》的编辑工作。他们既是科幻文学翻译规范的制定者,也是规则的具体践行者。还有一种是创作型译者,他们是拥有科技知识和外语能力的文学家,往往在各地区的翻译家协会以及科普作家协会任职,与出版社形成长期稳定的合作关系。如毕业于复旦大学历史系的姜云生创作出许多重要的科幻小说,也在《科学文艺》发表了2篇译作。经笔者粗略统计,这一时期从事高校外语教学和外事工作的译者占比最大。任教于华东师范大学的李有宽也是上海翻译家协会会员,一共在《科学文艺》译介日本科幻3篇。叶永烈在1981年10月16日的《光明日报》上撰文介绍星新一的时候曾提到:“李有宽先生可以说是星新一先生著作最积极、最热情的译者。”

上述有关《科学文艺》的译者背景分类只是粗浅划分,一些科幻译者的学术经历和职业生涯随着社会变动发生重大变化,不能以单方面的称号或标签去界定。例如,比较文学专家赵启光在国内工作的时候先后做过工人、大学英语老师和编辑;韩生民从解放军外国语学院的俄语教学转向军事科学院的外国军事研究,后又转业至法院工作。20世纪80年代的科幻译者,尽管自身背景知识与技术手段有限,且日常工作任务繁重,业余时间仍会进行科幻翻译创作,与《科学文艺》生产网络的其他要素积极互动。

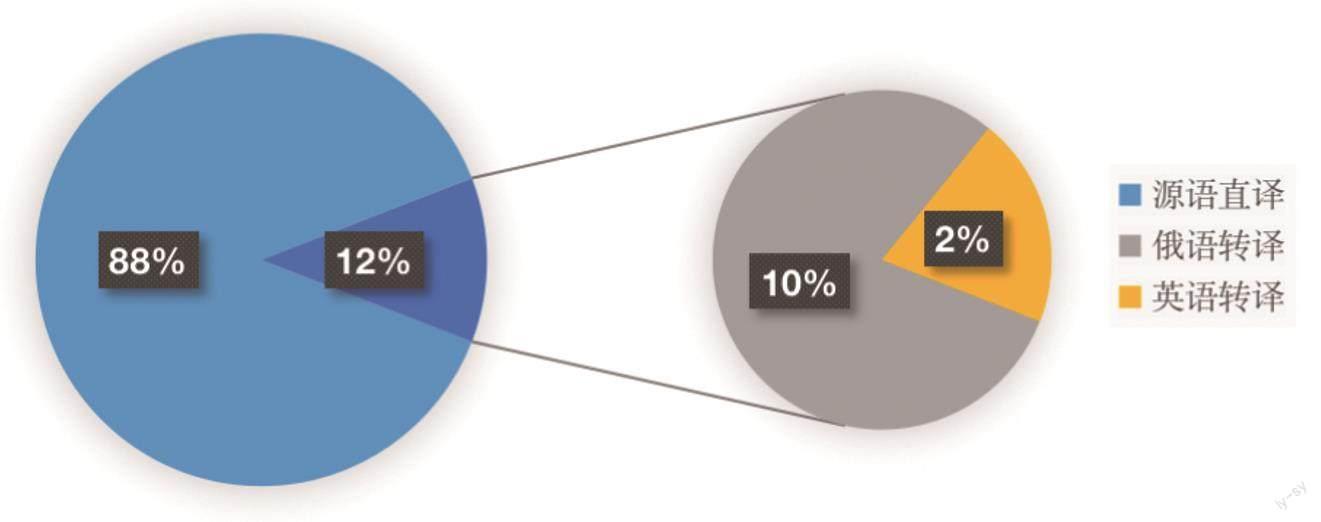

(二)别开生面:外国科幻小说文本转换与生命延续

外国科幻文学进入中国实现本土化转变,除了通过源语直接译为中文,还存在着一个重要的路径,即复语转译。复语转译意味着文本从源语到目的语会跨越第三甚至更多语种媒介,经过多次翻译转换,才能生成最终的目标译本,可以视作“文本旅行”的翻译历程。《科学文艺》杂志中约有八分之一(10篇)外国科幻小说的中译本是转译得来的(图2),换言之,译者所操作的文本并非此小说作者撰写的源语文本。这些转译的篇目大多以俄语为中介语,究其原因是这一时期国内译者往往会受其外语习得的限制。20世紀50年代如火如荼的社会主义改造运动引发一波“苏联热”,许多像王昌茂这样的知识分子受此影响进入专门学校学习俄语,并于80年代成为资深译者,翻译了大量苏联文学作品。王昌茂在1979年第3期的《科学文艺》中正是凭借俄语版转译了源语为德语的《斯泰勒先生的头》(Mr. Vivacius Style)。又如1987年第6期的《出卖行星》(Klode til salg)原作者是丹麦科幻作家尼利斯·尼尔森(Niels E. Nielsen),而国内当时掌握丹麦语的译者如凤毛麟角,加之在信息相对闭塞的年代获取边缘语种文本的方式也十分有限,因此这篇小说是译者里群转译自俄语版得来的。除当时在国内不太常见的丹麦语外,《科学文艺》上的外国科幻小说原文本还涉及同俄语具有亲缘性的乌克兰语、保加利亚语,它们都隶属于印欧语系斯拉夫语族,以及俄罗斯民族语言的鞑靼语(突厥语系)。当时,俄语作为苏联的官方语言,自然成为联系各民族、各成员国甚至邻国语言的纽带,这微妙的关系使得弱势语种能借助俄语打破传播的语言瓶颈,也再次推动苏联科幻的强势扩张。尽管转译文本的语言和文学效果可能有所损耗,但这种方式能够延长原文本的生命,拓宽其进入读者场域的机会。作为边缘文类的科幻文学如果仅仅局限于作品原语种和英语世界的传播,其影响程度和范围会大大受限,这与《科学文艺》的译介初衷是背道而驰的。

原文本的生命延续方式除了多语种的转译,新译本的发起和推介任务同样有着不容小觑的功劳,复译在外国科幻小说译介历程中举足轻重。在阐释学及接受美学看来,译者主体性地存在于过去与现在、文本与世界的视域融合中,文本意义处于永无止境的生成状态,具有多元性和开放性,从本质上决定了译本对于原作的生命“馈赠”不可能一次性完成,而只能在不断延续与更新的翻译活动中趋向原作生命之真[9]。

《科学文艺》刊载的外国科幻小说有20篇在80年代经历反复再译、再版,其中就包括《破楼梯》(Broken Stairways)、《无微不至》『ゆきとどいた生活』、《星际侦探》与《永生的配方》等热门作品。1981年,吴定柏在《科学24小时》第3期首译《冷酷的平衡》(The Cold Equations),同年《科学文艺》第5期编译了这篇小说,紧接着次年《科幻海洋》杂志也全译了此文。除了直接的译文呈现,多位中国科幻作家相继对这部小说原作进行改写,或在自己的文章中以类似的套路讨论个人价值与集体价值的伦理困境。西方科幻自20世纪50年代兴起的这种两难伦理困境讨论,也从此深入中国科幻作家的创作情结与核心构思之中[10]。这种同时期的复译、一作多译的现象再次佐证了科幻翻译出版事业的繁荣,契合了《科学文艺》杂志选材质量高、文章具有典型性的特点。

20世纪80年代的科幻译者往往出于自身兴趣与热爱挑选再译文本,并非纯粹受市场扩张和经济利益的驱动,避免了翻译出版资源的浪费。《科学文艺》译者与编者的主体性驱动在改革开放后打开了国内科幻的需求窗口,经典科幻文本历久弥新,没有被时间搁置;国外新生作品接踵而至,译本层出不穷。这些作品成为构建整个80年代科幻翻译网络的重要节点,并延续出更多翻译行动的发起,在再度语境化的过程中不断赋予原作新的生命。

三、 《科学文艺》20世纪80年代译介活动对中国科幻的影响

科幻杂志是中短篇小说发表出版的重要平台,对推介作者、吸引新读者和维持核心读者群起着不可替代的作用。作为符际转换的二次创作,译作开启了一次全新的异域传播,只有被接受文化的读者阅读、评论和推荐,才能体现出传播的有效性[11]。《科学文艺》构成了整个20世纪80年代科幻翻译浪潮的重要一环,映射了中国科幻发展的漫漫征途,因此对其传播作用与接受地位的显化十分必要。

(一)以人为本: 《科学文艺》外国科幻小说的接受指向性

在科学技术教育不够普及的70年代末期,许多科普读物的定位受市场影响开始发生变动,基于读者取向而刊载的科幻小说的比例有所提高。新时期科幻文学的国内受众由少儿读者群开始向成年读者群体过渡,这一转向在科幻杂志的办刊定位方面体现得也尤为明显。从1985年《科学文艺》联合《智慧树》举办的第一届中国科幻小说有奖征文(银河奖)的投稿渠道可以看出,两刊的读者受众有倾向性差异,征文中适合少年儿童阅读的寄至《智慧树》编辑部,而适合青年及中老年阅读的均寄往《科学文艺》编辑部。同时,根据杂志的“读者沙龙”“读者信箱”等栏目可以得知,《科学文艺》的读者涵盖来自全国各地的中学师生、科研人员、工人,这些栏目是最直接的科幻舆论空间,为作者、编者、译者与读者的对话搭建了交流平台。

因此,《科学文艺》外国科幻小说的译介同样也将目标读者的指向性纳入考虑因素,这本充满活力的杂志吸引了一众忠实读者,他们凭借每期刊载的外国科幻小说突破固有的科幻审美视阈,不断形成新的文学视野。《科学文艺》的译者有意或无意间影响了20世纪80年代成长的当代科幻作家。据科幻作家兼译者顾备在访谈中回忆,学生时代的她热爱阅读中外科幻作品,先后看了凡尔纳、威尔斯(Herbert George Wells)、克拉克、阿西莫夫等名家的小说选,家中除了有各种科幻丛书,还订阅了很多杂志,其中就包括《科学文艺》《智慧树》《科幻海洋》等,也受此影响走上科幻创作与翻译的道路,深耕科幻事业。

为了让科幻作品更加通俗化,且符合杂志当时的投稿要求,译者在同编者沟通协商后往往会采取编译①的方式与策略。在科幻作品翻译时,原作者自然会希望译者受到翻译伦理的约束而较大程度忠于原文,然而以编者为核心的出版机构和受到委托的译者则更关注翻译文学场域内读者的阅读习惯和诗学观念,以便译文能最大程度获得读者的接受[12]。当文本进入翻译生产场域与各主体发生互动关系时,要接受编辑阶段的选择与改造,以蜕变成最终形态。回溯原文本与目标文本在结构和内容上的差异性,《科学文艺》中有四分之一的外国科幻小说可以视为编译后的文化产品。以《E.T.外星人》的选择性编译为例,编者在该篇小说的引言部分提到:“小说译稿约七万多字,本文的译者作了大量删压,使之更为精练,并尽量保持了原作的风貌,深信《E.T.》也将成为中国读者喜爱的佳作。”为减少杂志篇幅限制因素给译文所带来的影响,译者对选取的原稿内容反复斟酌,尤其是预设中国读者可能有所偏好的部分,充分协调了源语读者与译语读者之间的关系地位。除了在篇尾和篇头直接补充作家与文章信息,编者和译者还以专栏文章的形式介绍原作者的生平背景,对作家的代表作品、写作特色和文学地位进行一定的补充,这些副文本在《科学文艺》的科幻翻译板块占据相当大的比例,对很少接触外国科幻的中国读者起到了一定引领作用。

(二)西学东用:从翻译吸纳到模仿创作

在东西方文明的交流互鉴中,中国的科幻小说自晚清时期就受到西方的影响并开始互相渗透。20世纪80年代对外国科幻小说的引进依旧是为本土科幻创作服务,并富有成效。80年代中后期,《科学文艺》以及改名后的《奇谈》广泛传播具有创新思想的现代科幻文学作品,成为国内科幻文学的主阵地。例如,该杂志在1985年第1期刊载了哈里·哈里森(Harry Harrison)的《睡榻——明天的明天的明天的故事》(The Pad:A Story of the Day After the Day After Tomorrow),译者陈珏除了介绍哈里森的个人信息外,也强调该作品属于“心理分析科幻小说”,需以“拿来主义”的态度阅读,在创作内容和形式层面借鉴现代西方科幻流派的文学手法。

此外,与其他文学翻译的内核一致,科幻翻译不是单纯的语言形式的转换,而是一种文化交互行为。杂志引进国外科幻小说,不只是为了学习和吸收他们的创作经验,更是致力于进一步解放思想。1981年5月, 《科学文艺》编辑部在上海召开投稿作家座谈会,翻译了《冷酷的平衡》一文的青年评论工作者周稼骏提出,国内科幻面临着充实作家知识以提高原创作品的思想性、艺术性和科学内容准确性的问题,因此希望杂志要多一些“近距离”和“中距离”的作品,给读者以现代化建设的力量和勇气。时代政策影响着“现代化”的社会文化语境,技术的发展形势须与思想的解放程度相匹配。《科学文艺》在1987年第4期刊载美国科幻小说《提心吊胆》(Fear),该文于1985年被提名为第十五届轨迹奖最佳短篇小说,主要讲述了科技发展与道德观念冲突的故事,“未来世界药物作用导致的男女比例失衡,人际关系异化,社会陷入秩序混乱”。这篇译文除了展现出对人口结构的合理担忧,彼时较为前卫的“人造子宫”等概念对国内读者造成思想冲击,有利于反思并破除生育方面的愚昧与迷信。

更具建设性的是,《科学文艺》编辑部和四川省科普作家协会充分培养和调动国内作家以中华文化为根基的写作意识,为创作出具有我国特色的科幻小说赋能。科幻编者和译者充分将自己的背景知识与语言能力应用于作品译介的全过程,结合中国的传统文化以及国际形势把西方的科学启蒙思想介绍到中国。1988年,马识途在四川省作家协会科幻文学委员会成立大会上对大有可为的中国特色科幻文学寄予厚望,愿作家与编辑群体能够合理运用中医、中式发明等中国“符号”,开创“中”姓科幻文学的新局面。

为了提供本土科幻作家可以直接借鉴的资源,《科学文艺》不仅重视对这些国外科幻小说的翻译,也积极促成科幻理论的引进与本土化。杂志不仅记录著名科幻小说家星新一、田中光二(Tanaka Kouji)、克拉克和阿西莫夫等人的科幻创作见解,1988年更是连续5期刊载了日本科幻研究学者林久之(Hayashi Hisayuki)的理论研究成果,内容包括科幻主题、科幻知识、科幻杂志的定位与科幻行动者间的关系等。20世纪80年代国外科幻作品的译介对国内科幻作家们产生极大的影响,科幻创作从题材、手法到目标、理念都在敞开视野之后受到了全方位的冲击。

四、结语

随着新时代创新型、科技型国家建设的推进,国民的文化水平整体普遍提高,科幻市场潜力愈加广阔,中国的科学文艺进入新的发展阶段。科幻小说作为通俗文学的一部分,是一种与历史同行的科学文艺产物,与之相关的翻译生产活动也随时代浪潮的起落而翻覆。

《科学文艺》历经40余年,不仅为我国科幻作家提供丰饶的创作土壤,同时也精心译介外国优秀的、具有不同风格流派的中短篇科幻作品以供国人参考借鉴。尽管20世纪80年代或者更早科幻文本中的科学知识可能已沦为“明日黄花”,或被事实证明是谬误而被更先进的学说所代替,但这种对科学的理想主义情怀仍受到推崇,或者说其研究价值在于探索、塑造一种科学的世界观。从翻译的角度重新审视80年代这段科幻文学史,能够更加全面地立足本土杂志的史料研究,探寻中国的科幻文学和翻译文学得到长足发展的深层缘由,为中外科幻交流搭起坚固的桥梁。

参考文献

[1] 李广益.史料学视野中的中国科幻研究[J].清華大学学报(哲学社会科学版),2015,30(4):131-141.

[2] 钱晓宇.论八十年代中国科学幻想小说原创力量的集散——以《科幻海洋》杂志为例[J].现代中国文化与文学,2013(2):137-142.

[3] 张泰旗.改革开放初期的科学报告文学——以《科学文艺》(1979—1984年)为中心[J].科普创作,2019(1):57-62.

[4] 尉龙飞.转轨时代的困惑和反思:20世纪80年代中后期中国科幻小说中的想象与现实[J].科普创作评论,2022,2(1):43-54.

[5] 姚利芬.涌动的翻译场:美国科幻小说中译二十年[J].华南师范大学学报(社会科学版),2020(4):156-166,192.

[6] 星新一.星新一微型小说选[M]. 李有宽,译.长沙:湖南人民出版社,1984.

[7] 王雪明,刘奕.中国百年科幻小说译介:回顾与展望[J].中国翻译,2015,36(6):28-33,128.

[8] 吴岩. 20世纪中国科幻小说史[M].北京:北京大学出版社,2022.

[9] 刘云虹.试论文学翻译的生成性[J].外语教学与研究,2017,49(4):608-618,641.

[10] 詹玲.中美科幻小说中的个人与族群价值观比较——以《冷酷的方程式》及其改写为例[J].中国比较文学,2017(3):173-182.

[11] 王雪明.《克拉克世界》与中国当代科幻短篇小说的英译与接受[J].科普研究,2020,15(3):91-98,114.

[12] 李晋,肖维青.社会翻译学视阈下的中国当代科幻文学海外译介:发起、生产与传播[J].语言与翻译,2023(2):63-69.

(编辑 / 邹 贞 朱彦霏)

Research on Early Translation Activities of Chinese Science Fiction Magazines:A Focus on Kexue Wenyi(1979—1988)

Guan Haoran Yu Zemei

(School of Foreign Languages and Cultures,Chongqing University,Chongqing 401331)

Abstract:In 1979,taking advantage of the Reform and Opening-up policy,Chinas earliest science fiction magazine,Kexue Wenyi,was launched in Sichuan,marking the beginning of the era of Chinese science fiction magazines and a translation boom in science fiction literature. Throughout the 1980s,it held a significant position in both the domestic science fiction literature and translation fields. Taking the translated foreign science fiction novels published in this magazine from 1979 to 1988,this project explores the features of the original texts,the formation of their Chinese versions,and the reception and influence of these translations in China. Through a comprehensive study of the translation landscape during this period,the paper aims to reconstruct the translation production activities in science fiction and outline the developmental trajectory of science fiction literature in the 1980s,particularly in the context of Chinese indigenous science fiction magazines.

Keywords: Kexue Wenyi;science fiction magazine;translation activities;Chinese science fiction history

CLC Numbers:H059;I106.4 Document Code:A DOI:10.19957/j.cnki.kpczpl.2023.04.006

①本文数据主要来自《科学文艺》1979—1988年间共计55期上刊登的外国科幻小说、副文本内容,剔除非虚构、非科幻及其他类别的科学文艺作品后,获得85个科幻小说文本作为基础数据(其中1个因缺少作者信息而未能进一步考证)。

①该表统计显示了《科学文艺》收录作品数排名前10的作家,统计的55位作家中,共有46位作家仅有1篇作品被收录,并列第10名,故标注儒勒·凡尔纳等作家,未在此處逐一展示。

①根据目录和正文标注合计结果显示,《科学文艺》十年间共有54名译者(合译的按1位计算)参与外国科幻小说的译介活动,出于典型性考虑,表2仅统计译作在2篇及以上的译者。

①本文讨论的“编译”是在《科学文艺》目录或正文处有所标注的,不与“节译”概念作细致区分,将译者有选择性删除原文本部分内容的“节译”视作编译的一种情况。